有效引导学生在课题研究中递进发展——“探究矿泉水瓶能否引发火灾”案例分析

何德强

有效引导学生在课题研究中递进发展——“探究矿泉水瓶能否引发火灾”案例分析

何德强

摘 要:以研究性学习“探究矿泉水瓶能否引发火灾”课题为例,阐述教师在物理研究性学习中有效指导课题研究的做法及其效果,为更好开展研究性学习提供相关范例。

关键词:研究性学习;案例分析;课题研究;实验探究

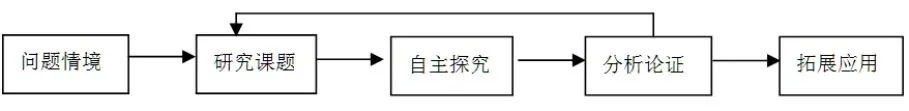

研究性学习是学生通过亲身实践活动获得直接经验(有时也在一定程度上参与知识的创造),并在获得直接经验或参与知识创造的过程中养成科学精神和科学态度,掌握一定的科学方法,提高综合运用所学知识发现问题、提出问题、判断问题以及解决问题的能力,增强社会交往能力和团队精神的一种学习活动。研究性学习课题的主要研究过程大致如图1所示。

图1

研究性学习为学生构建起一个自主、体验、探究、合作、交往的平台,教师在这个平台中担任组织者、引导者、合作者、学习者等多种角色,那么教师在学生研究性学习课题研究的过程中如何有效定位自己的角色、发挥自己的作用呢?下面以笔者指导的研究性学习课题“探究矿泉水瓶能否引发火灾”为例,谈谈在推进该课题研究过程中的做法与体会。

一、引导学生将感兴趣的问题变成可研究的课题 明确研究的目标和方向

研究性学习是具有问题性、开放性、主体性、综合实践性等特点的学习活动,爱因斯坦有句名言:“提出一个问题比解决一个问题更重要。”在物理研究性学习中,首先要解决的就是研究课题的提出。当学生还没有明确的选题时,我们要鼓励学生根据自己的生活和社会实际及个人的兴趣、爱好、特长自主选择和提出问题,尽量不要给学生设置条条框框,然后教师再引导分类和规范。

有一位学生家长看到一则有关矿泉水瓶引起火灾和车辆自燃的报道,在与孩子分享后给孩子留下了疑问,学生便来问笔者其中的原因,笔者只做了凸透镜相关知识的提示,见他还是将信将疑,则鼓励学生确立一个研究性学习课题自主研究一下,笔者和学生一起搜索媒体资源,又发现了两则类似的报道。于是在“课题提出”部分写了以下内容。

看到两则有关夏天矿泉水瓶引起火灾和车辆“自燃”的报道,如图2、图3所示(图片来自于网络),非常震惊,因为身边很多人就有将矿泉水放在车里的不良习惯。

图2 矿泉水瓶引起火灾

图3 由于矿泉水瓶引起汽车“自燃”

无独有偶,早在多年以前就有类似报道。国际在线消息(记者刘文俊):土耳其消防专家近日建议公众,不要随意丢弃尚未喝尽的矿泉水瓶,因为这些瓶子可能因为在阳光下的聚光作用而酿成森林大火。(详见:http://news.sina.com.cn/o/2009-06-12/182815780179s. shtml)

尽管事实如此,但很多人对此仍将信将疑,不少人会反问:装水的矿泉水瓶能看作凸透镜吗?就算矿泉水可以像凸透镜那样有聚光作用,水不是还可以降温吸热吗?

选好课题是活动成功开展的关键。学生开始接触研究性学习时,可以由教师按学生的知识水平选择合适的课题。随着活动的不断开展,学生的研究性学习达到一定层次时,应鼓励他们自主选择课题,因为选题的过程就是一个研究问题、思考问题的过程。教师指导学生进行课题可行性论证时,应充分尊重学生的选择,即使有个别的课题存在疑问,在进行了适当的指导后,也不必苛求能够马上达成共识,切不可将自己的想法和建议强加于学生。我们可以期待学生在进入后期的研究后,如果能够发现问题,再进行矫正,重新进入较为理想的研究状态的话,对所有参与这一过程的学生而言,已经是一个莫大的收获,这也许更贴近开设研究性学习课程的目标。

二、促进学生建立可行且有效的研究模型

研究课题一经确定,一般要规划研究方案,对于具体的自然科学类的物理课题而言,非常重要的就是根据研究的对象、物理情景、研究目标以及自己的学识确定所研究课题对应的基本模型,以便进一步进行理论分析和探究论证。

学生的主要疑问集中在如下问题:装满水的矿泉水瓶是哪种光学元件?太阳光通过它的传播规律是怎样的?它有会聚作用吗?我们如何论证它的这些规律和作用?首先引导学生根据自己所学寻求这些问题的答案。物理研究性学习不是无源之水,它的源头应该还是要落脚到物理课堂教学,在此基础上再鼓励学生就近探究和拓展研究。学生在教师指导下在“理论分析”部分写了以下内容。

凸透镜是根据光的折射原理制成的,凸透镜是中央较厚边缘较薄的透镜,有双凸、平凸以及凹凸(或正弯月形)等形状,凸透镜有会聚作用故又称聚光透镜,这都是我们中学阶段所学过较为理想的球面薄凸透镜,我们可以通过光路作图解析它的聚光作用和成像规律。装水的矿泉水瓶很少是球面的,与圆柱形更为接近,可近似为柱透镜正(凸)柱透镜对光的汇聚作用如图4所示,负(凹)柱透镜对光的发散作用如图5所示。

图4

图5

柱透镜有与薄透镜相似的性质,对于正柱透镜来说,主截面如同凸透镜,平行于主截面的光通过截面EAGB后,会聚于一点,平行于轴的截面如同平板玻璃,对光无汇聚或发散作用。综合起来,就会形成如图4所示的汇聚效果,平行光通过正柱透镜不是会聚于一点,而是一个聚光区F1F2,称之为焦距带。那么具体到哪个位置去找这个焦距带呢?

我们可以将太阳光视为平行光且与矿泉水瓶截面的一个切面垂直,对通过某一截面的光而言,光穿过圆形水介质(忽略瓶壁厚度)的光路如图6所示,由几何关系可以得出:

图6

结合上述推导,图7是用几何画板软件结合光在水中的折射(折射率为1.33)绘制的经过截面为圆形水瓶的光的会聚效果图,在实验中我们不难找到这个最亮的聚光区,这说明以装满水的矿泉水瓶被看作柱透镜讨论相关问题是合理的,在此称这种装满水的矿泉水瓶叫作“瓶透镜”。从效果图不难推出,瓶透镜半径越大,所汇聚的光越多,焦距带能量越高;假如瓶透镜是完整的球面,它不仅能接收更多的光,而且每部分光都经折射后汇聚于焦点,焦点处能量会更高。

图7

从描述中不难看出,很多知识都超出了高中物理教科书的范围,这种研究性学习改变了学生在原有的教育、教学条件下所形成的偏重记忆与理解,立足接受教师知识传输的学习方式,帮助他们形成一种主动探究知识,重视解决实际问题的积极的学习方式。研究性学习彻底改变了我们以往那种以“教师、书本、课堂”为中心的教学模式,转为以“学生、活动、社会”为中心的教学模式。在探究过程中,作为教师也需要和学生一样了解、学习、研究。

三、鼓励学生在研究过程中积极试验、主动求证

物理研究性学习这种基于问题和探究任务的方式,迫使学生提出问题,收集材料,对研究课题进行探索、分析、研究,在实践操作中培养学生科学态度、价值观、创新精神、创新思维、创造能力,掌握科学研究的一般的基础的方法,提高实践操作、解决生活中与物理学习相关的实际问题的能力。作为实验科学的物理研究性学习是实践性很强的学习,其中充满乐趣也极富挑战性,学生要想体会到该“如何做”,就必须亲自去做。学生在“实验探究”部分写了以下内容。

瓶的材料在得到瓶透镜汇聚能量的同时也有一些因素在不断“带走”能量,例如:液体颜色对折射光的选择性,液体的吸热能力,环境对流、被照射物体的材料反光也会向外辐射能量等。当被照射材料为黑色或者深色时,在每个很短时间内,当被照射物体会聚能量的速率都大于带走能量的速率时,被照物体上就会不断聚积能量而升温,当温度上升到物体的燃点时,物体有可能被点燃。这就需要在实验时有意识地控制相关变量以获得显著的实验效果。

实验一:将枯树叶放在瓶透镜焦距带,大约8分钟发现枯树叶有部分被烤焦(如图8所示)。

图8

实验二:在同一地点让太阳光通过不同装满水的塑料瓶,用同一个光强照度计粗略测量各瓶透镜焦距处的光强(如图9所示),甲、乙两瓶的半径不同(乙的半径较大),丙图中瓶近似球形,通过光强照度计示数不难得出:半径较大的乙瓶聚光本领较强,球形瓶透镜比柱形透镜聚光本领强。

图9

实验三:让太阳光通过近似球形的瓶透镜会聚在棕黑纸上,将热敏电阻放在棕黑纸与橡皮泥中间,用橡皮泥把棕黑纸与热敏电阻粘在一起,这样通过万用表测出热敏电阻的阻值变化(热敏电阻为NTC热敏电阻),从而可以测出被照射棕黑纸的温度变化;同时用红外线测温仪测出环境温度(由于红外测温仪很容易受环境温度影响,多次实践觉得用它测量被照射黑纸温度误差很大,所以只用它测量环境温度)。图10是根据实验记录数据做出的曲线。

图10

为了尽快获得预期的实验效果,实验三几乎都是在有利于瓶透镜汇聚能量且被照射物体不利于损失能量的条件下完成的,从实验数据和曲线我们不难看出:被照射棕黑纸集聚能量的速率是大于它同时损失能量的速率的,但随着温度越来越高,升温的趋势逐渐减弱,这可能是被测物体与环境温差越大它向外辐射能量也会越多的缘故。

通过上述实验与分析无可辩驳的证明,装满水的矿泉水瓶是完全可能引发火灾的。但通常情况下,被遗弃的矿泉水瓶多为半瓶或小半瓶,液体的折射截面为一个弓形,弓形截面对平行光线的汇聚效果与柱透镜类似,与溶液的折射率和弓形的半径有关,越是呈球形装满水的矿泉水瓶越危险。

学生在研究学习中自主、独立地发现问题、提出问题,设计研究问题的方案,通过实验、操作、合理改进、搜集与处理信息,解决问题,逐渐形成基本正确的研究思路和研究过程。这是传统课堂学生用单一的教材和几套练习资料进行机械式的思维训练和拓展所难以做到的。

四、激励学生在探究求证后触类旁通、学以致用

学生通过自主探究对心中的疑问有了结论后,教师要激励学生将这些探究成果与实践生活相结合,不仅实现知识的内化、活化,将间接经验转化为直接经验。而且要培养学生进一步探索未知世界的精神、主动求知的精神和创新意识。并尽可能努力开拓未知的领域。这样学生可以逐步形成在日常生活中喜爱质疑、乐于探索、努力求知的心理倾向,激发探索和创新的积极欲望。学生在课题的“应用与建议”部分中写了以下内容。

为了活学活用,提如下建议:

(1)为了保护环境,减少火灾隐患

平时要多使用不透明耐高温且环保材质的水杯,尽量不要把装有水的透明杯子和瓶子留在车内、风景区或者阳光较强的地方,尤其不能在森林、加油站等易燃易爆物质附近乱丢有水的矿泉水瓶,应该将矿泉水瓶中的水喝完(节约用水),并将瓶压扁后扔在垃圾桶内或者背光储存,以免引起火灾。

(2)为了拓展应用上述探究成果

可以运用上述“瓶透镜”充分利用太阳光获得能量,例如:改良热水器、搭建烧烤台等,野外生存时可以利用太阳光取火(如图11所示)。

图11 通过球透镜利用太阳光取火

五、结束语

经过课题研究,学生可以发现物理学习的趣味性、实用性、方法性、科学性,也从探索的成功中发现了自己的能力和特长,并在以后的学习中,表现得更有信心、耐心和恒心。

参考文献

[1] 张恒.柱透镜成像规律的研究[D].河北:河北工业大学,2007.

[2] W. F. Long. Thick lenses and lens system[EB/OL].http:// www.doc88.com/p-0939364067665.html.

[3] Jim Blackburn. Water Filled Jugs Can Cause Fires[EB/OL]. http://wenku.baidu.com/link?url=ZWxRcB5PkJ6Sa2leTeFwpk2OuiGgejp6dxckZIo9a 2sTiMHNR15TC9pUQplBYF9LCnNe73rriSesU_ IMViaHxTyHnlJy8zOHqsY_FrRufm.

[4] 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准:实验[S].北京:人民教育出版社,2004.

[5] 邵晓明,陈宗造.高中物理究式课堂教学设计与实践[M].北京:中国科学技术出版社,2004.

[6] 小课题研究:物理教学的新亮点[EB/OL].http:// www.360doc.com/content/11/0223/11/5829395_95351248.shtml.

[7] 张之成.高中物理学科开展研究性学习的几点思考[J].考试周刊,2011(36):177-18.

作者信息

何德强,本科,中教高级。北京市第八十中学,100102