校院合作下《助产技术》课程教学改革实践*

冉 波,陈静雅,谭 严,黄小娥,杨 靖,王琳云

(1.重庆三峡医药高等专科学校护理系,重庆万州 404120;2.重庆三峡中心医院产科,重庆万州 404100;3.重庆市万州区妇幼保健院护理部 404100)

校院合作下《助产技术》课程教学改革实践*

冉波1,陈静雅1,谭严1,黄小娥1,杨靖2,王琳云3

(1.重庆三峡医药高等专科学校护理系,重庆万州 404120;2.重庆三峡中心医院产科,重庆万州 404100;3.重庆市万州区妇幼保健院护理部404100)

校院合作已成为我国高等教育大众化及经济社会发展对高素质技能型医药卫生人才培养的主流形式[1]。但校院合作办学的体制机制不健全,校院合作层次低、深度浅,校热企冷的现状[2],专兼结合的师资队伍中教师 “单师”素质的短腿现象,以及兼职教师临床工作繁忙教学时间和质量无保证等问题成为校院合作下课程建设与改革发展的瓶颈[3-4]。《助产技术》是助产专业的核心课程,对学生助产职业能力培养和职业素质养成起主要支撑作用,通过对学校助产专业毕业生调查显示存在专业教师教学内容相对陈旧,学校和临床教学内容有脱节,学生临床助产适应期较长等问题。为更充分利用学校和医院的优质助产教育资源,提高课程教学效果,发展学生助产职业能力,培养贴近临床的高素质技能型助产人才,作者所在课程组依托政、校、企共建的三峡医药卫生职业教育理事会(以下称理事会)平台,深化课程建设与改革内涵,取得了较好效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料采用便利取样方法,抽取2012级助产1班 46人为观察组,2011级助产2班49人为对照组。两组学生均为高考全日制统招女生,使用相同的助产专业人才培养方案,课程设置、课时一致。观察组年龄(20.04±1.05)岁,公共基础课成绩(67.34±3.18)分,专业基础课成绩(68.52±2.51)分;对照组年龄(19.91±1.17)岁,公共基础课成绩(66.94±2.47)分,专业基础课程成绩(68.31±1.74)分,两组学生的年龄、公共基础课和专业基础课成绩比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组学生均在第二学年,开设《助产技术》课程,主教材选用人民卫生出版社出版,魏碧蓉主编的《高级助产学》,观察组选用自编助产技术实训教程;两组助产护生实习均集中安排在理事会中的教学医院。

1.2方法

1.2.1观察组在校院合作下进行《助产技术》课程建设与教学改革

1.2.1.1达成合作协议,明确双方职责在助产专业建设委员会指导下,从理事会成员单位中选择与离学校较近、具备良好产科医疗条件和助产技术师资的3家医院,达成共同建设《助产技术》课程协议,从协议单位遴选临床助产实践专家与学校专任教师组成“双师”结构的课程组共同开展课程建设与改革。

1.2.1.2任务导向合作,建设“双师型”课程组《助产技术》课程组由课程负责人牵头,以改进教学实践的任务为导向,采取资深教师和助产实践专家传帮带、同伴互助、专任教师到协议单位产科实践锻炼2个月/年、共同开展临床教学与课题研究探讨,合作开发课程资源,共同教学,合作参加教学竞赛等多内容全方位合作,提升课程组助产教学与临床实践“双能力”和团队凝聚力。

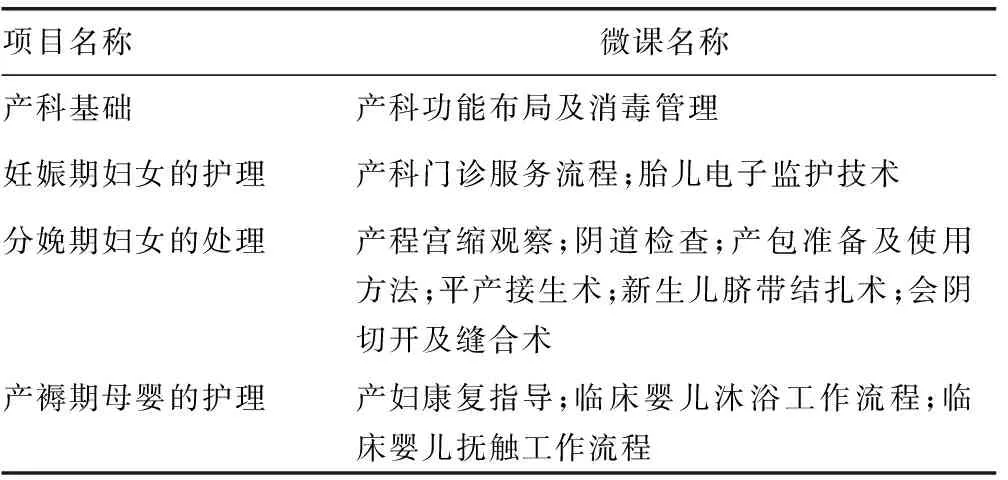

1.2.1.3携手开发课程资源,完善课程教学条件在助产专业建设委员会指导下,课程组携手共同开发课程资源:(1)修订课程标准。通过研讨会、临床一线调研等,全面分析临床助产岗位任务及助产人才的知识、能力、素质要求,进一步修订了课程标准,确定课程目标,选取和序化助产技术教学内容为产科基础、妊娠期母婴的护理、分娩期妇女的处理、产褥期母婴的护理共4个项目,确定课程见习学习目标、内容及按项目组织(4学时/项目)的形式等。(2)开发助产技术教学设计和学习引导文,以统一教学目标、教学内容、教学方法与环节、教学环境和教学评价。(3)编写助产技术学习情景案例手册。(4)开发建设微课。以专兼职教师临床真实工作情景为基本素材建设微课,着重解决学生在见习过程中可能看不到或需要反复练习的助产技术服务流程和内容,如:胎儿电子监护技术、临床婴儿抚触流程等(见表1)。(5)优化校内助产技术实训室条件。课程组集体研讨和参与,改建校内助产技术实训室,模拟医院产科功能分区和室内文化建设,新购置多普勒胎心听诊仪、高仿真分娩综合模拟人等实训设备,合作自编助产技术实训教程,实现助产技术学习场景与工作场景相统一,技能训练与工作要求相一致。(6)建设课程网站。利用学校网络平台将《助产技术》教学课件、微课、教学视频等网络数字资源发布,搭建师生交流、共享的课程网络平台。(7)健全课程教学评价体系。在学校日常教学管理评价基础上,建立了专兼职教师、学生共同参与,教评学、学评教,课堂、见习多环节,知识、技能考核多手段的课程教学评价体系,全面反馈教学质量。

表1 《助产技术》微课目录表

1.2.1.4共同分担教学任务,优势互补开展教学改革专兼职教师按照教学设计,围绕项目,分工协作,灵活采用案例引导、床边教学、仿真情景模拟等教学法,组织学生在学校和医院“双重”教育环境中工学交替完成学习任务,达成学习目标。以“任务4-1 正常产褥期妇女的护理”为例,教学实施包括,教学环节一:课前自主学习。课前,学生以小组为单位(5~6人/组)自主学习正常产褥期妇女生理心理变化、临床表现、护理问题及解决措施。教学环节二:床边教学。学生由专职教师组织到医院产科病房,由兼职教师选取典型案例进行产褥期妇女整体护理床边教学。教学环节三:校内自主训练。学生借助实训教程、微课、教学视频等,在校内助产技术实训室自主练习子宫复旧护理、会阴冲洗等产后护理技术。教学环节四:校内课堂仿真情景模拟。学生小组根据学习情景案例,在课程组老师指导下,综合应用产褥期妇女护理相关知识、产后护理技术和人际沟通技巧等,完成正常产褥期妇女护理的仿真情景模拟训练。教学环节五:临床见习。通过每个项目4学时的临床见习,学生在兼职老师的指导下实践正常产褥期妇女的评估和会阴冲洗、母乳喂养指导等护理技术,完成见习反思。

1.2.2对照组按照助产专业人才培养方案中的培养目标制定课程标准,采用传统的授课方法。即教师按教学进程,先进行理论讲解;实践课以演示性教学为主,即教师先讲解示教,然后学生回示教和分组练习,教师巡视指导的教学法,课后学生借助助产技术实训指导、教学视频等资料到实训室自主练习;临床见习执行整体集中式见习,即1周/学期,到医院由临床教师带教,在产科门诊、病房及产房轮换跟班见习。

1.2.3评价方法

1.2.3.1学生评教评价根据调查目的,在参考学校教学管理开展的学生评教内容设计而成,包括教学准备:教学态度等6个维度20个条目。(1)教学准备:包括授课计划、教学设计、课件、模型或器材、病例资料等教学资料齐全、规范,1个条目。(2)教学态度:包括以身作则、言传身教,关爱和尊重学生、师生关系和谐,精心组织、热情投入,3个条目。(3)教学内容:包括内容充实,注重与实践结合,与相关课程、临床进展相联系,授课重点难点突出、熟练、逻辑性强,操作规范熟练,5个条目。(4)教学方法:包括因材施教,注重运用现代教育技术,注重学生科学思维训练,注重学习方法指导,注重改革创新,5个条目。(5)教学过程:包括环节紧凑、自然,时间分配得当;教学互动得当,反馈、矫正及时;组织教学、课堂纪律掌控好,3个条目。(6)教学效果:包括激发学习兴趣,接受和掌握教学的主要内容或技能,提高分析问题和解决问题的能力,3个条目。评分标准:“优”计5分,“良”计4分,“中”计3分,“差”计2分。此问卷CmIlbach′s a系数为0.79。在课程结束时,由教学管理人员发放测评表,并对调查内容进行阐述,学生对《助产技术》任课教师教学进行评价,填表时间为10 min,现场收回。评价表共发放95份,回收95分,有效回收率100%。

1.2.3.2校内课程考核(1) 理论知识考核:课程结束时两组学生理论知识考试内容、方式、时间均相同。试题从学校《助产技术》试题库中随机抽取进行闭卷考试,总分100分,试卷考查内容识记占40%、理解占25%、应用占35%。考试后试卷密封,由本课程组教师集体阅卷。(2)操作技能考核:依照《助产技术》课程标准中要求的技能项目及相应操作标准进行考核。由相同教师对两组学生进行单项和综合技能各随机抽取1项考核。两项各占技能考核总成绩的50%,总分100分。

1.2.3.3产科实习表现综合评价两组学生在产科实习时间均为3个月,在该科实习1个月后,采用自行设计调查表,由实习带教老师对每名助产护生实习表现进行综合评价,评价内容包括:职业态度、岗位适应能力、沟通能力及解决问题能力。实习结束时,收集学生产科实习的自我评价。

2结果

2.1两组学生评教评价问卷调查结果比较观察组对教师教学准备、教学内容、教学效果及总成绩评分高于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组学生评教评价问卷调查结果比较±s,分)

a:P<0.05,与对照组比较。

2.2两组学生理论知识考核成绩比较观察组解释、应用及总成绩评分高于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组学生理论知识考核成绩比较±s,分)

2.3两组学生技能考核成绩比较观察组单项技能考核、综合技能考核及总成绩评分均高于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组学生操作技能考核成绩比较±s,分)

2.4产科实习表现综合评价实习带教老师对助产护生在产科实习表现综合评价调查发现,观察组学生职业态度评为优秀或良好者为95.65%(44/46)、岗位适应能力评为优秀或良好者为89.13%(41/46)、沟通技巧评为优秀或良好者为91.30%(42/46)、解决问题能力评为优秀或良好者为78.26%(36/46),各项指标均高于对照组。实习结束时,学生产科实习的自我评价,观察组反馈,较之同时期同学制的其他实习生,因为助产理论知识更扎实、技能操作更熟练,临床助产工作适应期也更短,受到实习带教老师的肯定和欢迎;2012级助产1班学生执业护士考试通过率为100%,初次就业率统计100%。

3讨论

3.1共同开发和建设课程资源是校院合作教学提高助产人才培养质量的基本保障随着人性化整体助产服务理念提出,给助产工作者带来了新的机遇和挑战,对助产士的知识、技能和素质提出了更高的要求[5]。助产技术课程组共同深入研讨,制定课程标准,开发课程设计与学习引导文,使课程目标更有针对性,质量标准与行业标准更融合,教学内容与临床工作任务更一致[6],教学实践更规范。共同开发课程资源,支撑课程教学改革,尤其是微课与课程网站建设,更能满足网络时代学生移动学习、随时学习及反复学习的需要,训练学生在整合各种教学资源的实践中获得专业知识和技能,学生助产专业能力提升的同时更能启发和丰富其获得专业知识和技能的方法和手段[7],为学生可持续发展奠定基础。

3.2利用学校和医院的时间和空间共同教学是校院合作教学提高助产人才培养质量的有效方式院校合作是职业教育最有效的学习形式[8]。助产技术课程组根据教学目标和设计,组织学生,在学校或医院产科交替完成学习任务;知识与应用、理论与实践的不断交融,加深学生对理论知识的理解与记忆;学生在真实或仿真的助产工作场景中,通过真实的助产工作任务、工作流程、工作方法训练,不断沟通自身与助产工作岗位的关系,提高了临床助产岗位适应能力;专兼职教师的角色榜样作用,临床助产实践的真情实境熏陶和仿真情景模拟中不同角色的情感体验,潜移默化的影响学生的专业态度,提升学生职业情感;学生不断完成咨询、讨论、实践和反思的学习行动,最终提高其评估、决策及解决问题、团队协作及人际沟通等职业行动能力。观察组理论知识考核内容中理解,尤其应用部分的成绩与对照组比较差异有统计学意义(P<0.01);综合技能考核中,在团队协作、沟通、应变能力及人文关怀等方面观察组也明显优于对照组;产科实习带教老师对助产护生职业态度、岗位适应能力等综合评价调查结果观察组也高于对照组。实习结束时,学生产科实习的自我评价,观察组反馈临床助产工作适应能力较强。

3.3任务导向型合作建设“双师型”师资队伍是校院合作教学提高助产人才培养质量的重要支撑“双师”教师团队决定人才培养质量的高低[9]。助产技术课程组通过紧紧围绕改进教学实践的具体任务开展的系列合作,专兼职教师尤其是兼职教师不断转变教育教学理念,更加深刻理解和树立 “依靠教育贮备人才提升能力”的理念[8],由人为被动合作变为主观需求、自发参与、意愿驱动的自然主动合作[10],彼此取长补短、教学相长,提升了助产教学与临床实践的能力和水平,课程建设与改革中融合集体智慧,实现了《助产技术》课程教学“1+1>2” 的效果,学生评教评价中在教学准备、教学内容和教学效果等方面观察组高于对照组(P<0.05)。

突破校院合作培养助产人才的体制机制不健全,“双师”教师数量不够、结构不合理等制约因素,探索具有自身特色、符合区域特点的助产专业课程建设与改革,是当前校院合作下深化助产专业内涵建设的重点和难点。《助产技术》课程建设与改革实践取得较好效果,为相关专业课程的建设与改革提供了范例和借鉴,提高了助产人才培养质量,2012级助产1班学生执业护士考试通过率为100%,初次就业率统计100%。

参考文献

[1]谭工.政府统筹协调下的“校院合作”卫生人才培养模式探讨[J].重庆医学,2011,40(21):2112-2113.

[2]龚少军.高职院校校企合作办学体制机制改革与创新[J].教育与职业,2013(20):23-24.

[3]张玲芝.高职护理师资队伍建设的思考[J].浙江医学教育,2012,11(5):6-8,17.

[4]刘少华,孟小华.高职护理教学中护理兼职教师存在的问题及对策[J].国际护理学杂志,2013,32(5):1111-1112.

[5]张贤,陆虹.助产士角色认知与工作体验的质性研究[J].中国实用护理杂志,2011,27(29):1672-7088.

[6]邓辉,邓菲菲,黄小娥.校院合作模式下急救护理校内实训教学改革的效果评价[J].中华护理杂志,2013,48(10):903-905.

[7]王郑矜,王素贞,林斌松,等.高职护理专业应用项目教学法构建身体评估考核评价体系的效果研究[J].中国实用护理杂志,2010,26(11):86-88.

[8]陈敏,冯维希,张海云,等.院校合作下学习情景建构与研究[J].护士进修杂志,2010,25(3):209-211.

[9]查道德.论高职护理专业“双师型”师资队伍的建设[J].淮北职业技术学院学报,2010,9(1):96-97.

[10]吴朋,秦家慧.教师合作视阈下的课程建设教学团队[J].高教探索,2014(6):118-121.

doi:·医学教育·10.3969/j.issn.1671-8348.2016.18.046

基金项目:重庆三峡医药高等专科学校课题资助项目(2013mpxj17)。

作者简介:冉波(1974-),副教授,本科,主要从事助产护理教育(助产技术、母婴护理)工作。

[中图分类号]G642.4

[文献标识码]B

[文章编号]1671-8348(2016)18-2580-03

(收稿日期:2015-12-08修回日期:2016-02-23)