学术生涯中遭遇的“政治”坎

邹逸麟/口述 林丽成/撰稿

口述历史

学术生涯中遭遇的“政治”坎

邹逸麟/口述 林丽成/撰稿

令我叫苦不迭的“大字本”注释工作

1972年,上海接到点校“二十四史”的任务,上海的任务有五部:《旧唐书》《新唐书》《新五代史》《旧五代史》《宋史》。《旧唐书》《旧五代史》由复旦中文系负责,我们研究室也有一部分教师参加,当时有朱东润、谭其骧、徐鹏、周斌武、陈允吉等;《新唐书》《新五代史》由上海师范大学[1]中文系、历史系部分教师参加,还有我们系的蔡尚思、赵永复和我,最后由上师大古籍所定稿。谭先生派我去参加定稿小组的最后定稿工作,所以1972年我每天去原上海师范大学的古籍所上班,前后一年左右。

1973年,朱永嘉给谭先生派了一项特别的、业务要求很高的政治任务,也就是大家熟知的毛主席的大字本注释工作。毛主席希望王洪文这些人读点古文,因为王洪文这些人的文化水平不行,就让我们把古文的注释做出来,有的句子还要翻成白话文,印好以后送到北京去,这个工作是朱永嘉负责的。这个工作分成两部分,一部分是文学的,古代诗词等;一部分是史学的,“二十四史”里的一些纪传,史学部分的注释工作就由谭先生负责。朱永嘉是非常看重谭先生的学问的,也深知他的治学态度,因此他最相信谭先生。那时候朱永嘉在上海是举足轻重的人物,他看中的、正在重用的人,别人是不敢随便去碰的,这从客观上保护了谭先生。

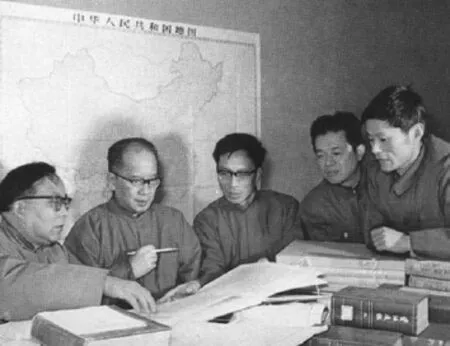

上世纪70年代谭其骧先生工作照。左起:吴应寿、谭其骧、邹逸麟、王文楚、周维衍

从1973年至1975年,我和王文楚在谭师的指导下,参与了呈送毛主席阅读的多篇古文的注释工作。为了便于毛主席阅读,印的开本比较大,故称“大字本”。任务都是朱永嘉布置下来的,他从《史记》《明史》等历代正史中选定篇目,分为历史文献和古典文学两部分。历史文献部分主要是谭先生负责,我和王文楚做初稿,后由谭先生定稿。杨宽先生也参加了先秦部分的注释。古典文学部分由复旦中文系的章培恒、王运熙、顾易生诸先生负责。最后由市委写作组的王守稼、吴乾兑、许道勋、刘修明、董进泉诸位整理。当时我和王文楚两人根本没有政治头脑,没有感到这项任务的重要和光荣,而是叫苦不迭。因为任务往往很急,朱永嘉一派下任务来,我和王文楚就必须立刻赶到康平路的一幢大楼内工作,两三天内就要做出初稿,没日没夜,有时甚至要赶通宵。最后定稿要送谭先生签字的,记得一次是凌晨两点,用摩托车送稿子到谭先生家,那时他住在复旦宿舍,等他审定签字后,再送到澳门路的中华印刷厂付印。

有一次在《晋书·谢安传》的注释中,毛主席竟然看出“濉汉”是“濉溪”之误。记得那天朱永嘉连夜召集我们开会,批评我们工作疏忽。后来经查对,发现原稿不错,是印刷厂排错而我们没有校对出来。此后,跟到中华印刷厂校对出样,就成了我们工作的最后一关。记得有一年的年三十夜,我就是在中华厂度过的,大年初一凌晨才回家。

除了时间紧急外,还有一定难度。我和王文楚虽然都是历史系本科毕业,又跟谭师搞了十几年历史地图和历史地名辞典,一般阅读古书是没有问题的。但我们过去阅读历史典籍主要注意的是历史地理方面的史料,与地理无关的典章制度、职官制度,往往不求甚解,忽略过去。所以注释地名、政区制度、人名方面我们驾轻就熟,而对职官和经济制度等则感到有一定难度,必须不断地查各种工具书。特别是将一段古文转译为现在的语体文,难免会出现意思不完全吻合到位的情况。所以我们初稿写出来后,交谭先生把关、修改的往往就是这一部分。经过这一阶段的工作,我们感到自己的古文阅读水平明显提高。

我听朱永嘉讲,这个大字本只印十七份,印完装订直到天亮,朱永嘉直接送飞机场运到北京,此事连上海市委副书记王秀珍、徐景贤都不知道,是朱永嘉直接对接中央的,因为是非常重要的政治任务。事后,上面给我们参加注释的教师每人送了一套《毛泽东晚年过眼诗文录》,我们参加注释的教师都有署名在上面的。

我家在市区,离澳门路的中华印刷厂近些,所以凡书稿排印下厂的时候,往往让我盯到最后。记得1974年的《中国历史地图集》内部本就是在中华印刷厂印的。当时北京的地图出版社,也引进了国外进口的印刷机,但技术水准不够,印出来的东西不行,还是上海传统的中华印刷厂印地图印得最好。因为中华印刷厂前身是中华书局的上海印刷厂,公私合营后,中华书局的主要编辑部门迁去北京,《辞海》编辑部、印刷厂等留在上海,所以印刷厂保有一批老的技术工人,虽说机器是很老的,但工人技术好,套印出来的打样稿,大家都比较满意。对有瑕疵的地方,只要我们提出意见,老师傅就可以修改得比较满意。毛主席的大字本,所用纸张是印“毛选”的纸张,油墨是印“毛选”的油墨,印出来当然相当漂亮。那时在我们心中,中华厂的印刷水平是不得了的。休息时与师傅们聊天,才知他们的待遇也不错,公私合营前,校对工资分三等,一百二十元、一百四十元、一百六十元,相当于大学副教授的工资,所以中华印刷厂的校对质量是很高的。

学术与政治交织下的历史疆域问题

谭先生作为中国历史地理学的带头人,对中国历史上的疆域确定是有很大贡献的。1959年,中国和印度的关系不好,中苏关系也不好。当时,国外一些反华学者,专门写文章讲中国边境问题,讲历史上中国国界始终是长城,长城以外的领土不属于中国。这些说法在国内反响很大,史学界反响更大。那时,我们正在重编改绘杨守敬的《历代舆地图》,杨图就是只画中原王朝的,没有东北、新疆、内蒙、西藏等少数民族地区。如果我们还是按照杨守敬的格局,不就证实了那些反华学者的论断吗!这个问题,从政治角度讲,谁都会义正词严地回答说中国应该是包括五十六个民族在内、多民族统一的国家,但是作为历史学者,如何从学理上来论证、厘清中国历史上的疆域呢?什么叫做历史上的中国呢?谭先生就这个问题专门做了研究,打了报告,写了文章。他的观点认为,中国历史上的疆域应该是1840年以前、帝国主义通过不平等条约把中国领土分割出去以前、清朝鼎盛时期的疆域,这个疆域是从秦汉以来、两千多年间多民族长期交融形成的、真正代表中华民族的最后疆域,这个疆域以内所有的政权及其领土,无论历代皇朝管不管,都是历史上中国领土的一部分。谭先生的这个观点,我想绝不是应势而为、如历代御用文人按君主旨意捉笔代言那样,而是长期潜心研究、深思熟虑后作出的最佳表述。

中国历史上的疆域问题,是比较复杂的问题。对中国的疆域,可以写很多文章来讨论,无论是从史实上来探讨,还是从理论上来探讨,后人可以从不同的角度来评判谭先生的这个观点,也可以不同意,但我认为谭先生的表述是比较实事求是的。无论是从学术上来讲,从政治上来讲,都是非常有理有利的,特别是在外蒙古问题、台湾问题上。因为在晚清以前,中国实际上没有一个很严格的疆域概念,所谓边界啦、疆域啦,都是近代民族国家形成以后才有的。中国历史发展的变化很大,你要确切地讲哪一个时间段里哪一块领土属于中国,不是三言两语就可以讲得很清楚的,有较复杂的历史过程。譬如欧洲吧,若要画希腊历史地图集,画德国历史地图集,也是非常复杂的问题。但是我们画历史地图,必须有条线,非得要有一个范围,必须得有可操作性,谭先生的观点正是最具可操作性的。我认为谭先生的做法,在今天这个时代,在国际交往上、在学术可行性上都是最可取的。

早在1955年初,从谭先生被召入京主持重编改绘杨守敬的《历代舆地图》工作起,中国的历史疆域问题就始终困扰着谭先生。画历史地图不是写历史论文,写文章可以通过文字来述说疆域的变迁过程,画图则要用不差分厘的一条实线来表示。谭先生提出,我们今天画中国的历史地图,不能局限在杨守敬的只画中原王朝的图上,一定要包括历史上的蒙古、东北、新疆、西藏、青海、西北,还有西南地区。但吴晗等北京的几位领导,并不是在学术上不赞同谭先生的想法,而是出于早日完成毛主席交办的任务的动机,不赞成谭先生要伤筋动骨地重起炉灶、重新绘制的做法。1959年的国际形势陡变,间接促成了谭先生的想法得以实施;吴晗等“杨图”委员会主要领导在与谭先生意见相左几年后,终于同意按照谭先生的思路制图。

1959年元旦,谭先生等在吴晗家的一次工作讨论会上,决定不再使用“杨图”,而是以最新测绘的今地图为底图。1960年6月,“杨图”委员会决定将中原王朝以外的少数民族和边疆政权纳入画图范畴;1963年5月,“杨图委员会”又进一步确定了以1840年以前的中国疆域范围为基本版图,每个王朝都选定一个标准年代来作为画历史地图的疆域范围;由此,重编改绘“杨图”项目全面转入了编绘中国历代疆域政区地图的新阶段。这个重大转折,不仅实现了谭先生的夙愿,更是中国历史地理学科发展的一个标志性节点。1973年1月,在谭先生主持的一次与协作单位的工作会议上,他提出了“中国历史地图集”的概念,第二年,在周总理委派外交部主持的审图会上,正式确定为《中国历史地图集》。

当时受极“左”思潮影响,有的学者存在这么一个观念,不管东南西北,疆域画得越大越好。譬如画唐朝的疆域,西面一直画到帕米尔高原,东面一直画到朝鲜半岛。唐朝最盛的时候是曾踞有过这些地域的,但这不是在同一时期踞有的,有东面的时候,西面还没有;有西面的时候,东面已经失掉了,所以谭先生不同意那种画得越大越好的想法。一个朝代三百年,疆域有进有出,你画哪个时期呢?所以谭先生采取对每个朝代都先确定一个标准年代的方法来解决:首先,对于有现成文献资料的就参照史书,如西汉就按照《汉书·地理志》选其末年平帝元始二年(公元2年);其次,凡统一王朝的,就选其疆域政区比较稳定的时期;最麻烦的是分裂时期,如南北朝、宋辽金,除考虑上述标准外,还要选择其并存时期,以观一个时代的形势。

上世纪60年代复旦历史地理研究室在办公楼(今日本研究中心)前全体合影,前排左五位谭其骧,左六位邹逸麟。

作为历史地图集主编的谭先生,最令他头痛的、也是最消耗他精力的是关于历代边界线画法的讨论。因为这不仅是个学术问题,在当时更是个政治问题。例如内部本出版后,云南的方国瑜先生在一次党外人士座谈会上发言,认为图集中西南边疆存在严重政治问题,这意见被反映到内刊上。谭先生为此写了一份材料,对清代中后期中越边界上“三蓬”归属问题、关于台湾地区的处理问题、关于唐图中今开远市的南界画法问题,都作了详尽的回复。[2]方国瑜先生长期生活在西南,对云南熟悉得不得了。新中国成立前,他曾住在有云南王之称的龙云家里,编《新纂云南通志》,龙云对待这些学者是非常好的,所以我们开玩笑就称方为“云南王”。在当时的国际国内大背景下,方的信自然引起了北京高层的关注,除了很快答复他外,还迅速将信转给谭先生处理。谭先生自然不会认同把中原王朝以外的政权视作隶属于中原王朝的地方政权的有悖于历史事实的观点,也不会迫于政治压力而改变实事求是的治学理念。谭先生在处理这些问题上是很费脑筋的,他是主编嘛,最后总要协调种种不同意见。

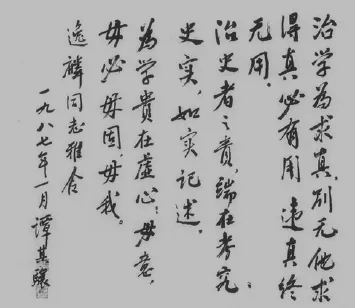

谭其骧先生书赠邹逸麟条幅

还有中国的周边国家,如已经不在今天中国版图上的蒙古人民共和国,我们就坚持把它画进中国版图,虽然根据雅尔塔协定,1946年国民政府承认外蒙古独立,但历史上它一直是中国的一部分。元朝的时候,忽必烈还占领了北京呢。所以谭先生一直讲,中国的疆域之所以这么大,应该感谢少数民族,是少数民族作为嫁妆带进来的。蒙古是蒙古人的本土,他占领中国以后,把蒙古带进来了。因为汉族王朝,比如汉武帝也好,唐朝也好,明朝也好,也都曾经打到蒙古高原上了,但是汉王朝不要沙漠地带,因为汉王朝主要都是传统的农耕民族,面对这么广袤的沙漠地带无从治理,打过去后又都退回来了。所以谭先生讲,搞学术就是要求真,不好曲意为政治服务。严格讲起来,古代中国是一个地域概念,不是一个国家概念。在春秋时代,中原地区、黄河流域的几个国家自称是中国;楚人就不承认,认为自己是蛮夷;到了战国以后,楚人才承认自己是中国。中国的概念实质上是后来逐步扩大的。中国真正作为国家的概念、现代意义上的国家,实际上是辛亥革命以后。国界的概念,也是十六七世纪资本主义发达以后形成的,人类早期荒无人烟的地方很多,哪有什么国界线啊!国跟国碰头了,才有国界线呀。现在国际上都以第二次世界大战后定下来的国界作为国际公认的标准。

《中国历史地图集》的第七、第八册的出版曾耽误了两年时间,就是和外交部在台湾问题上有了争论。我们在地图上标注的不同色块都是以史为据、有原则的。外交部的意思呢,明朝的台湾和福建要画一个颜色,谭先生不同意。明朝的时候,台湾不属于福建,台湾可以画中国的颜色,但不能画福建的颜色;康熙以后,台湾才可以和福建画成一个颜色。这个问题和外交部争论不下来,但图集没有谭先生的最后签字就不能付印。谭先生的态度也很坚决:“我是实事求是的,你们一定要按外交部的意思做,把我主编名字揩掉,我不做主编;要不,我就不出了。”不出怎么行呢?那时国外学者纷纷写信,因为第六册出版已两年了,翘首以盼第七册呢!中宣部也不敢做最后决定。最后这个官司一直打到胡乔木那里,因为胡乔木是管意识形态的。胡乔木的指示是听从学者的意见,最后还是根据谭先生的意见出版了。谭先生经常讲,不实事求是的、虚的话,在国际上、在学术界是拿不出来的、站不住脚的。1987年,谭先生赠我一条幅,首句即“治学为求真,别无他求,得真必有用,违真终无用”。这就是谭先生恪守终生的治学理念,也是他对后学我辈的期望,更是几代谭门弟子的为学守则。

(本文节选自“上海市文史研究馆口述历史丛书”第三辑之《邹逸麟口述历史》,该书近由上海书店出版社出版——编者)

(口述者为复旦大学中国历史地理研究中心教授、上海市文史研究馆馆员;撰稿者为出版博物馆(筹)研究馆员)

责任编辑 周峥嵘

注释:

[1]“文革”中,华东师范大学、上海师范学院、上海半工半读师范学院、上海教育学院、上海体育学院等五所师范类院校合并为上海师范大学。

[2]葛剑雄: 《谭其骧传》,《葛剑雄文集》463页,广东人民出版社2014年版。