基于农村居民视角下的城镇化意愿调查与实证研究*

——以山东省寿光市为例

张庆军,马媛媛

(1.中共寿光市委党校 教务处,山东 寿光 262700;2.山东省寿光市圣城街道办事处 民政社保办公室,山东 寿光 262700)

基于农村居民视角下的城镇化意愿调查与实证研究*

——以山东省寿光市为例

张庆军1,马媛媛2

(1.中共寿光市委党校 教务处,山东 寿光 262700;2.山东省寿光市圣城街道办事处 民政社保办公室,山东 寿光 262700)

通过问卷调查,对农村居民的城镇化意愿进行分析研究,归纳总结出影响农村居民城镇化意愿的正向因素和负向因素,提出从创新整合资源方式、推进“城乡一体”社会保障制度改革和公共服务体系完善、增强对城镇化的认同感和归属感、尊重农村居民主体地位、抓好典型示范带动等多方面入手,激发农村居民参与新型城镇建设的积极性和主动性。

城镇化;意愿;农村居民;实证

党的十八大报告强调,要在提高城镇化质量上下功夫[1]。2012年,中央经济工作会议提出,积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量。2013年,李克强总理指出,要以人为本推动新型城镇化建设。2015年,党的十八届五中全会将“户籍人口城镇化率加快提高”列为全面建成小康社会的目标之一[2]。2016年,山东省省长郭树清在政府工作报告中指出,要加快以人为核心的新型城镇化步伐[3]。不难看出,从中央到地方日益重视城镇化建设的质量,并高度关注城镇化进程中“人”的问题。从理论研究层面来看,专家学者已围绕城镇化进程中的问题做了大量研究,但相关的研究立足点更多的是站在政府的角度看问题,仅把农村居民看作城镇化的被动接受者,鲜有站在农村居民的视角下思考怎样更有效地推进城镇化建设,对农村居民是否主动接受城镇化以及如何提高农村居民参与城镇化建设的主动性等问题缺乏前瞻性的对策研究;从具体实践层面来看,各级政府在推进新型城镇化建设的进程中,存在强调政府的推动作用,而忽视农村居民这一主体在城镇化建设中的重要地位和作用的情况,结果导致新型城镇化建设的受阻,甚至停滞不前。因此,充分尊重和重视农村居民的主体地位,积极开展对农村居民的城镇化主体意愿和需求指向的研究具有重要的理论意义和现实意义。

基于此,课题组从新型城镇化建设的参与者和亲历者——农村居民的视角出发,先后于2009~2010年、2012~2013年连续两次就新型农村社区建设、农村居民的城镇化意愿等问题,对寿光市975个村的居民进行问卷调查和入户走访,发现他们在对待新型城镇化建设这一问题上,正在由过去的被动接受变为现在的主动参与,城镇化意愿总体上在逐步提高。为更好地掌握当前农村居民的城镇化意愿现状及影响因素,课题组进行了此次问卷调查。

一、调查样本的基本情况

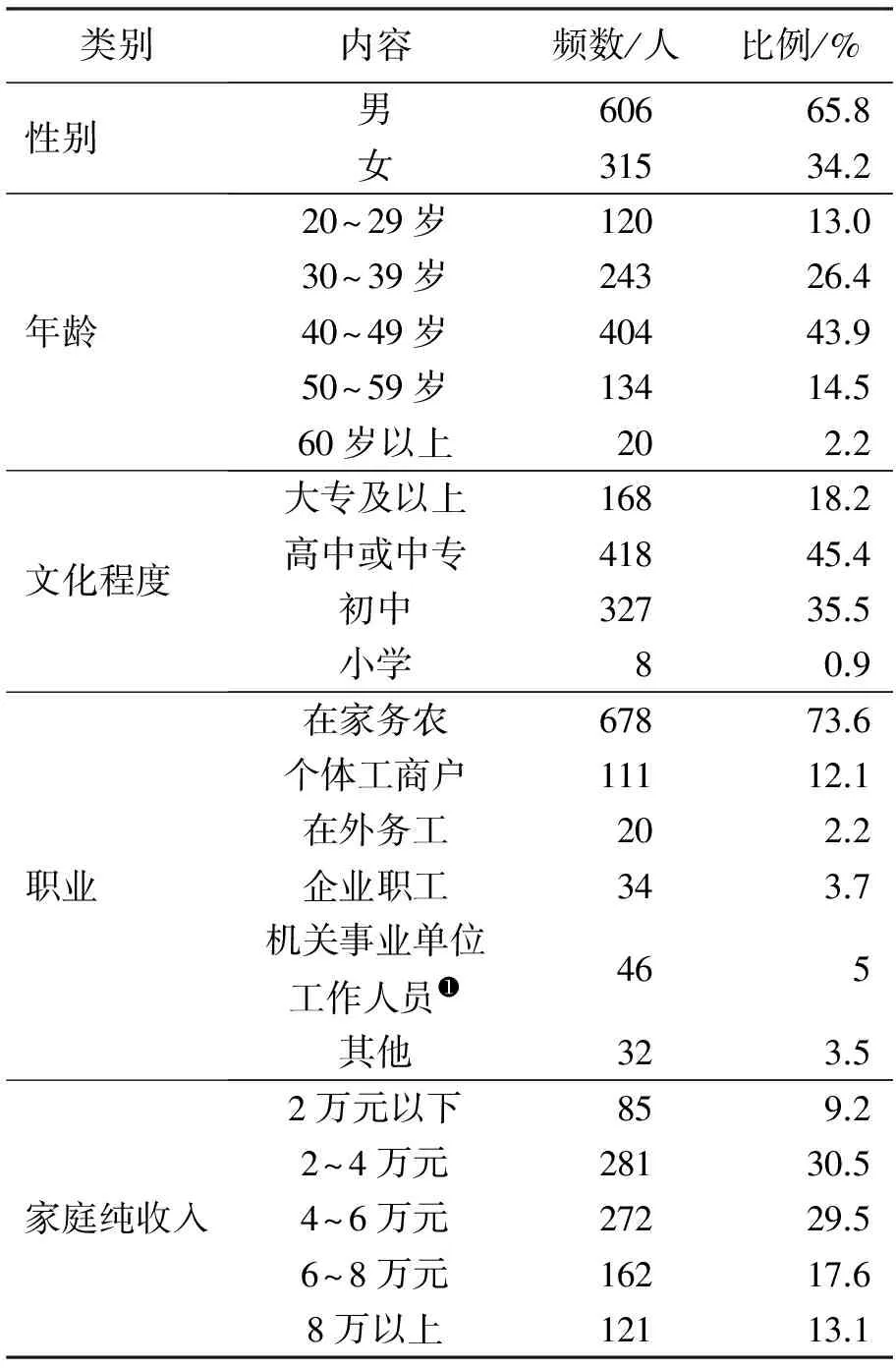

2015年3月至9月,课题组面向寿光市15个镇(街区)的975个村,随机发放调查问卷1 000份,收回952份,回收率95.2%,有效问卷921份,有效率96.7%,调查问卷具有较高的可信度和有效性。调查样本情况见表1。

表1 调查样本的基本特征描述

❶此处的机关事业单位工作人员,主要是指工作和生活在农村的乡镇(街道)干部、教师等人员,其户籍仍在农村。

二、寿光市农村居民对城镇化建设的认知及意愿

(一)对推进城镇化建设的总体意愿

1.城镇化建设是必要的

在回答“您对国家推进农村城镇化建设的态度”的问题时,92.6%的人赞同,反对和说不清的仅有1.5%和5.9%。通过与调查对象的进一步交谈发现,尽管不少农村居民对城镇化建设的认知有些粗浅,仅局限于认为城镇化能够带来“出行、购物的方便”“住上公寓楼”“冬天像城市里一样集中供暖”等方面,但却反映出他们对美好生活的向往和愿景,表达出希望与城镇居民享有同等的待遇。

2.会积极支持或响应国家的城镇化建设,但仍存在一定的顾虑

在回答“您会积极支持或响应国家的新型城镇化建设吗”的问题时,95.1%的人选择“会”,1.8%的人和3.0%的人选择“不会”和“无所谓”,这说明大部分农村居民在对待国家的大政方针上一如既往的持积极、正面态度。但作为一个理性的行动主体,不少农村居民在诸多现实问题面前表现出各种忧虑,比如“城镇化以后,无法预测个人的生活水平是比现在提高了,还是降低了”“未来的收入是否受到影响”,等等。

(二)对农村土地流转及发展村集体经济的认知

新型城镇化建设需要建立在坚实的实体经济基础之上,即必须以产业为支撑。就寿光农村而言,受自然资源禀赋、地理区位、历史基础、经济发展水平等因素影响,农村居民的收入来源不尽相同,但他们对农村土地流转和本村集体经济发展却有着近似相同的态度。

1.对农村土地流转认同度高

土地是农业生产的最基本要素。在坚持依法、自愿、有偿的原则下,国家积极推进农村土地流转和鼓励农业适度规模经营,是满足新型城镇化建设发展需要,提高土地综合收益的导向性政策[4]。在回答“如果给您的土地确权颁证,建立农村土地产权交易市场自主交易,您觉得如何”的问题时,认为能够“很大程度上促进农村居民财产收入”的占74.4%。在回答“您愿意扩大农业生产规模吗”的问题时,高达96.9%的人愿意。这表明大多数人希望加快土地流转,实现土地收益的增加和规模化经营,进而实现“人的解放”。

2.“非农化”意愿强烈

在回答“如果有机会,您将来会脱离农业生产吗”的问题时,48.5%的人选择“会”,希望能到收入较高的产业或行业工作;42.0%的人选择“听从政府安排”,尽管没有明确表态,但从事农业生产的趋向不明显,意味着如果可能,将会脱离农业生产,只有9.4%的人选择继续从事农业生产。

3.对发展本村集体经济持肯定态度

在回答“您是否支持发展本村的集体经济”的问题时,高达96.6%的回答“是”,这说明越来越多的农村居民认识到集体经济的重要性,较好的集体经济将带来较为丰厚的村民福利待遇。同时一些集体经济较为薄弱村的村民提出,希望能够有合适的途径或者政策进一步发展本村的集体经济,从而实现收益的分红和个人收入的增加。

(三)对改善生活居住环境的意愿

调查发现,农村居民对城镇化建设的理想目标是清晰的,即希望通过城镇化建设从根本上改变所处的生产和生活环境。

1.希望改善居住条件和完善相应的配套服务设施

在回答“您对曾经生活居住或现在生活居住的村庄是否满意”的问题时,61.2%的人表示“满意”;而在回答“您希望改善当前的居住环境吗”的问题时,高达93.5%的人回答“希望”,这说明即便超过一半的受访者满意当前的居住环境,但仍然希望进一步改善。在随后的问答中也得到了进一步验证,在回答“您希望本村的哪些配套服务设施得到进一步完善”的问题时,多数居民希望整治环境、提升服务配套设施水平。

2.希望“就地城镇化”

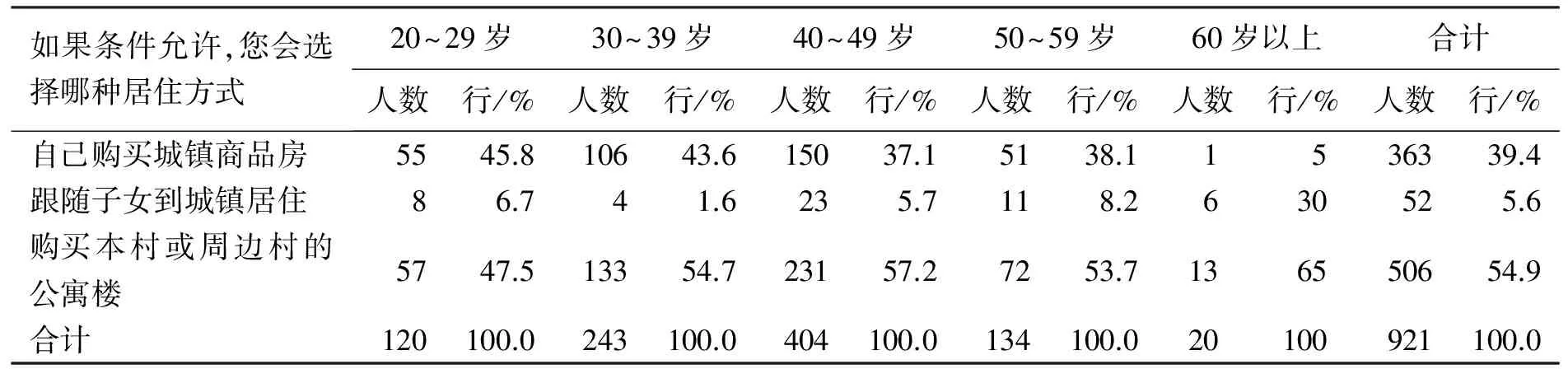

在回答“如果规划许可,集中建设公寓楼,您希望你们村在哪里的问题”时,79.5%的人选择在原来村庄旧址或附近重新建设;在面对“如果经济条件允许,您会选择哪种居住方式”的问题时,54.9%的人回答“购买本村或周边村的公寓楼”,自己购买城镇商品房和跟随子女到城镇居住的比率分别为39.4%、5.6%,表明大多数受访者希望走一条“既不离土也不离乡”的就地城镇化道路,这也体现出多数农村居民的恋乡情结[5]。具体见表2,卡方检验见表3。

表2 不同年龄阶段居民选择居住方式

而通过表2的交叉分析,发现受访者的年龄越大,“就地城镇化”的意愿也越强烈。

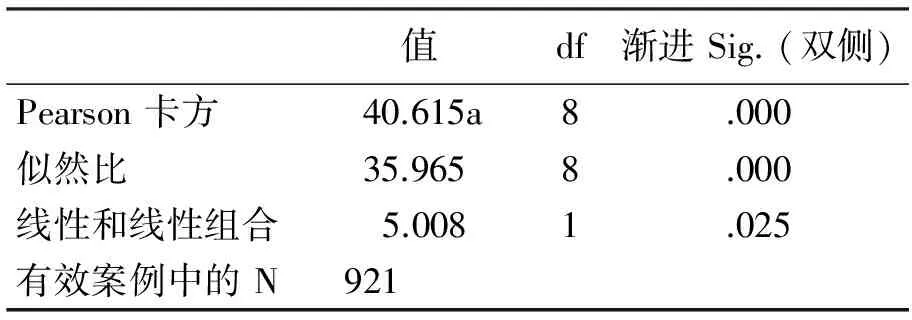

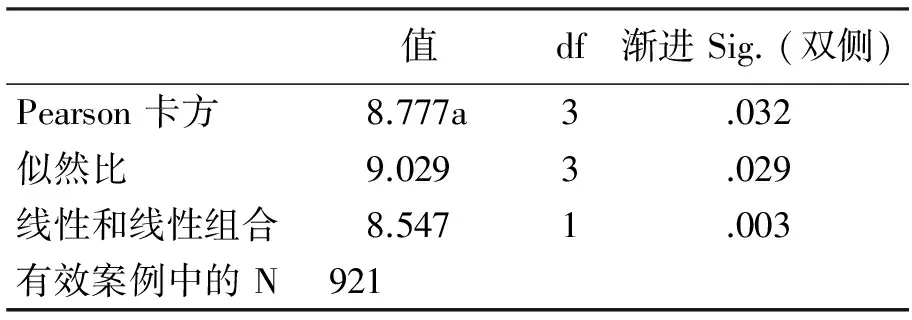

表3 不同年龄阶段居民选择居住方式的卡方检验

在表3的卡方检验中显示sig<0.01,说明在99%的置信水平下年龄的大小对居住方式的选择存在明显的差异,而且对称度量中φ值为0.210、Cramer 的 V值为0.148,两值均大于0.1,说明两者间存在紧密关系。

3.希望在新的居住环境维持原有的社交网络

在回答“如果集中居住(公寓楼),您希望与谁为邻居”的问题时,选择“原来的邻居”“亲朋好友”的比例分别为25.1%、26.1%,两者之和为51.2%;选择“本村其他居民”“无所谓,都可以”的比例分别为12.6%、36.3%,这表明,在新的居住环境下的受访者仍希望与原来的邻居和亲戚朋友居住在一起,倾向于维持原有的社会结构和聚落结构。这也是当前农村社会“地缘、血缘、人缘”的真实写照。

(四)对涉及切身利益的公共政策的理解

农村居民作为城镇化建设的主要参与者,其切身利益的保障程度已影响着新型城镇化建设的速度和质量,决定着能否从本质上实现“人的城镇化”。调研发现,在涉及切身利益方面,农村居民的关注点主要集中在:养老医疗保障、拆迁征地补偿、就业、住房安置、子女教育等方面。

1.对养老医疗等社会保障政策的关注

随着老龄化社会的加快和“未富先老”情况的凸显,农村居民越来越关注养老、医疗等问题。有70.8%的受访者希望在农村城镇化的进程中更好地解决养老、医疗等社会保障问题,期盼国家出台更为优惠的政策,让他们享受到与城市居民相同的养老、医疗等社会保障服务,以此解决后顾之忧。

2.对拆迁征地补偿政策的关注

在回答“在征用您村农民的土地或拆迁房屋过程中,您们的权益是否得到良好保护”的问题时,尽管85.5%的人回答“是”,只有15.5%的人认为“否”;但却有56.0%的人在回答“最需要解决的问题”时,选择“拆迁征地补偿”。两者看似矛盾,实则不然,这反映出多数农村居民最为朴素的心理,即大部分人希望获取更为合理和优厚的拆迁征地补偿金。

3.对就业政策的关注

在推进农村城镇化建设的过程中,农村居民变为城镇居民,不仅仅是身份的转变,更重要的是生存方式的转变,也就是就业方式随之发生变化。有55.7%的人希望解决好未来的谋生之路,获取更多的非农业生产就业机会。

三、对影响寿光市农村居民城镇化意愿的因素分析

作为一个理性行动主体,农村居民在新型城镇化建设上持“二元矛盾”的态度[6]。一方面,农村居民对城镇化建设持以积极的态度,期望城镇化建设能够使个人的生产生活方面发生质的改变;另一方面,农村居民对未来生活状况的预期存在不确定性,缺少必要的安全感,使得他们对城镇化建设存在一定的矛盾和忧虑心理[7]。为此,课题组从影响农村居民城镇化意愿的正向和负向因素展开研究。

(一)影响农村居民城镇化意愿的正向因素

1.日趋明显的城镇化倾向

当前,寿光市农村劳动力的从业结构发生显著变化,已从过去单一的从事农业生产经营活动向现在的多元化生产经营活动转变,非农劳动力所占比重大幅增加,已占主导地位。调查发现,目前农村的劳动力以40~50岁人员为主,大批18~39岁的年轻劳动力选择离开农业生产,到城镇中从事二、三产业的工作。总体上看,农村人口正呈现不断向城镇迁移的趋势。这一结论在调查中也得到了验证。在回答“您所在村庄的居民购买城镇商品房或村建公寓的情况”的问题时, 有88.9%的人认为在逐年增多。进一步的调查发现,来自农村的“80、90后”外出打工者[8]、在外经营个体工商户、大学毕业生已成为主动从农村迁往城镇的主力军。

2.深刻变化的思想观念

对于农村的城镇化建设,农村居民已由过去的不了解、不接受甚至抵触,变为今天的逐步了解、慢慢接受和认可。2009~2010年,课题组曾就农村居民是否接受和认可新农村建设问题进行调研,接近80%的受访者不认可和拒绝农村公寓楼的建设。但在2015年的调查中,却发现有了很大转变。在回答“对建设村民集中居住区(公寓楼)的看法,您赞成以下哪种”的问题时,有73.6%的人认为“集中居住能极大改善村民的生活条件,提高居民的幸福指数”,认为“集中居住费用支出会有显著增加,并对村民粮食、农具存放带来不便”,下降为26.4%,发生变化的原因既有国家对城镇化政策的宣传解释,也有农村居民对高品质居住条件的追求。

3.不断提升的居民素质

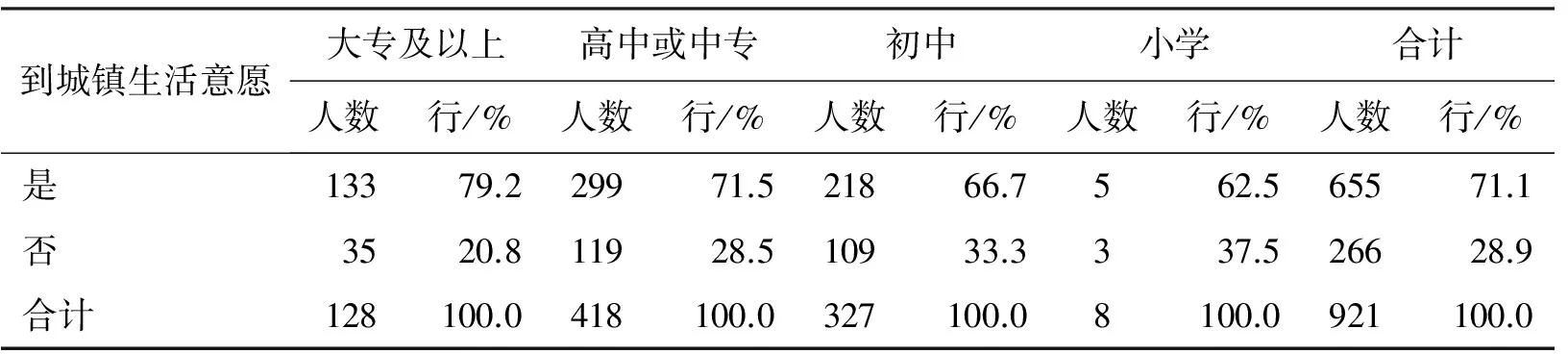

文化程度是反映居民素质的重要组成部分。在此次调查样本中,达到高中或中专以上水平占比为63.6%,其中大专及以上的占比18.2%,文化程度与以往相比有了较大提高,农村居民的综合素质也相应地得到了提升,这意味着当前农村居民对新生事物的接受能力相比以往有了较大提高,不同文化程度的居民到城镇中生活的意愿见表4,卡方检验见表5。

表4 不同文化程度居民到城镇中生活意愿

通过表4的交叉分析,发现居民的文化程度与城镇化意愿存在相关性,即文化程度越高,其城镇化意愿也就越强。在卡方检验中显示sig<0.05,说明在95%的置信水平下文化程度的高低对城镇生活的意愿存在明显的差异。

表5 不同文化程度居民到城镇中生活意愿的卡方检验

4.逐年提高的收入水平

家庭收入水平在一定程度上已成为是农村居民城镇化意愿的重要因素。当前收入和预期收入越高,居民的城镇化意愿则高,反之则低。近年来,随着寿光农业现代化的进程不断推进,农村居民的收入水平也水涨船高。2010~2014年五年间,农村居民的人均纯收入由2010年9 495元,增加到2014年16 065元,年均增速14.22%。无论是当前收入,还是预期收入,寿光农村居民的人均收入在全国都保持在一个较高水平,这也为农村城镇化的建设夯实了经济基础。

5.布局合理的三次产业

农村城镇化建设的关键就是要解决好“人”往哪里去的问题,而合理的产业结构能够吸纳更多的农村溢出劳动力。近年来,寿光的三次产业结构比重正在从“二三一”型向“三二一”型转变,已由2010年14.2∶51.9∶33.9优化为2015年11.7∶45.8∶42.5,第三产业所占比重逐年上升,这对劳动力的吸纳也越来越强。进一步优化的产业结构,无疑为加快农村城镇化建设提供了重要的产业支撑。

(二)影响农村居民城镇化意愿的负向因素

1.相对高额的城镇化成本

较高的城镇化成本让不少农村居民对城镇生活望而却步,这成为影响农村居民城镇化意愿的最大制约因素。在回答“如果您不愿意去城镇生活,主要原因有哪些”的问题时,有高达78.3%的人选择“生活成本高和花费大”。后期的座谈也得到了进一步验证,城镇化成本高昂主要体现在两个方面:一是住房成本高。大部分受访者认为:无论是城镇的商品房,还是本村或周边村盖的公寓楼,都需要一次性投入大笔钱,如果没有积蓄,几乎拿不出这么多钱,而且受传统观念“居者有其屋”的影响,农村居民更希望自己出资购买而非租住。二是生活成本高。不少农村居民表示,如果在城镇居住,吃穿住用行等各项支出比农村都要高出不少,这将大大增加他们的生活压力,进而影响他们的城镇化意愿。

2.不完善的社会保障和不均衡的公共服务

尚不完善的社会保障制度和公共服务体系已成为影响农村居民城镇化意愿的一大障碍。在社会保障方面,农村居民最为担心的是缺少与城镇生活相适应的养老、医疗等社会保障。目前,对大部分农村居民而言,进入城镇居住生活后,实际上处于一种相对尴尬的境地,即人在城镇生活,但享受到的却是针对农村居民的养老、医疗等社会保障,保障水平和覆盖范围与城镇职工等都有差异。在公共服务方面,最为需要的是希望享受与市民同等的待遇。在回答“进入城镇生活后,您最期盼享有哪些公共服务”的问题时,选项排在前四位的是子女教育,占72.1%;就业培训,占63.7%;廉租房和经济适用房安置,占60.5%;医疗卫生服务,占59.8%。这说明,当前在城镇化的推进进程中,农村居民的“后顾之忧”还比较多。

3.难以适应城镇的生活方式和社会交往

与农村生活的单一、同质相比,城镇的生活方式和社会交往更具多样化、异质化,这对农村居民的生活方式、人际交往等方面都产生了较大冲击。在回答“进入城镇居住生活后,您是否对城镇生活习惯担心”的问题时,有13.2%的选择“非常担心”,36.5%的人选择“有点担心”,两者之和为49.7%,说明近一半的农村居民对城镇生活存在担心,引发这种担心的主要原因是对陌生环境的戒备和邻里关系的冷淡。在回答“您认为城镇中人际关系与农村相比有哪些变化”的问题时得到了验证,49.8%的认为“更加疏远”,认为“没有变化”和“更加亲切”的分别为35.3%、14.9%,说明农村居民对未来人际交往存在一定的担心和忧虑,害怕失去过去熟悉的居住环境和人际关系。

4.相对缺失的知情权和参与权

在城镇化进程中,不少地方农村居民的主体地位在一定程度上被弱化,没有重视和保障他们的知情权和参与权,使得他们对推动农村城镇化建设产生了较为严重的质疑和不信任感。长此以往,必将会延迟农村的城镇化进程。在回答“您认为目前村庄改造建设中存在的主要问题”时,有38.7%的人认为“征求和听取群众意见的渠道不畅”;在随后的深入座谈中,超过80%的人表示,希望政府部门在推动城镇化建设工程之前能主动与农村居民商谈、沟通,告知他们相关信息。

四、提高农村居民城镇化意愿的几点思考

(一)不断创新整合资源的方式

在当前农村城镇化的进程中,土地和资金是制约城镇化推向纵深的两大瓶颈。要破解这一难题,唯有通过改革的办法加以解决,即通过出台新政策、整合各种资源等方式,实现土地和资源要素的集聚化、集约化使用,从而大幅降低农村居民城镇化的成本[9]。一是创新土地整治和利用模式。在国家政策允许范围内,对城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、空心村治理等政策进行创新,进一步整合农村闲置用地,解决好城镇建设“缺地”、农村社区建设“缺钱”的问题。二是多渠道筹集建设资金。可以通过公开拍卖土地增减挂钩指标、与驻地企业合作、银行贷款等多渠道多方式筹资,从而缓解建设资金不足等难题。此外,在条件允许的情况下,探索农村居民缴纳住房公积金6个月以上,可以申请办理住房公积金贷款用于自建住房。三是提高涉农资金的整合力度。以新型农村社区建设为平台,将部分财政奖补、农村道路维护、农村环境保护等资金进行有效整合,集中资金建设新型农村社区的公共服务配套设施,从而解决农村城镇化建设进程中的瓶颈制约[10]。

(二)积极推进“城乡一体”社会保障制度的改革和公共服务体系的完善

社会保障和公共服务是影响农村居民城镇化意愿的重要外在因素。只有建立起完善的社会保障制度和公共服务体系,解决他们的后顾之忧,才能提升农村居民的城镇化意愿。一是继续深化社会保障制度改革。调查中发现,现在农村居民对当前针对他们的养老、医疗保险并不是很满意,不少人认为农村居民养老保险缴费虽然低,但是收益也低,未来的保障力不够,他们希望能够参加城镇职工养老保险,但相关手续复杂,且需要到市里办理。针对这一问题,可探索将缴纳城镇职工养老医疗保险工作下放到乡镇一级;在收取农村居民养老医疗保险时,探索增加城镇职工养老保险一项,让农村居民可以有更多的选择。此外,针对农村居民养老保险参保积极性不高的问题,可实行养老待遇捆绑政策,凡符合参保条件的家庭能够实现“应参尽参”,该家庭60周岁以上的老人即可直接领取85元的基础养老金。这不仅可以很好地解决老年人的补交问题,也可以调动其他人参保的积极性,进而提高全社会的参保率。二是努力实现公共服务全域覆盖。针对农村居民迫切需要改善生产生活条件的呼声,积极推进城乡公共服务均等化,不断满足农村居民对社会性公共服务的需求,确保其享受到基本的公共服务,尤其是公共设施,要实现从城镇向农村的覆盖,着力抓好新建农村社区和特色保留村庄的基础服务设施的建设,建成比较完善的医疗、教育等农村居民尤其关注的公共服务设施。对于过渡型社区(近期保留,中远期逐步迁并到城镇或者农村新型社区的村庄),原则上予以控制发展,但对必要的生活服务设施要适当予以完善,满足居民近期基本的生活服务需求。

(三)不断增强农村居民对城镇化的认同感和归属感

在以人为核心的新型城镇化建设进程中,需要更加注重人的发展需求,尤其是要调适好农村居民的心理需求。通过教育、引导等多种方式,逐步提高农村居民对新型城镇化建设的认知和理解,帮助他们以积极的态度适应城镇化带来的各种冲击。一是强化舆论引导。各级政府和有关部门要采取各种形式宣传城镇化建设的深远意义和内在本质,使他们认识到自身将是新型城镇化建设的最大受益者,进而消除抵触情绪,以一种更加积极主动的心态接受和认可新型城镇化建设,这将为后期的土地流转、征地拆迁等工作的开展铺平道路。二是增强心理认同。通过加强服务组织建设,引导各级服务组织、民间社团对农村居民的关心帮助,增强其对城镇化的认同感和归属感。此外,还要重视社区建设,发挥好社区居委会、社区服务中心和社工机构的作用,对本社区内的居民开展生活方式引导、心理咨询和沟通等活动,从心理层面帮助农村居民更好地适应城镇生活。三是提升文化素养。通过社区大讲堂的形式,逐步提高农村居民的文化知识水平和道德素质,帮助其树立起城镇居民理念和公德意识。

(四)切实尊重农村居民的主体地位

只有农村居民最了解自身的需求和意愿,其他任何主体都不可能完全、真实了解其内在的利益诉求和主观态度。因此,在城镇化建设进程中,要在充分尊重农村居民主体意愿的基础上,保障其知情权和参与权,提高其参与新型城镇化建设的积极性和主动性,引导农村居民参与到当地城镇化建设的决策中来。可把握以下三点:一是决策的过程要科学合理。在前期充分的调研基础上,经相关专家组科学论证后,再由村民进行评议,综合政府部门、专家组、村民三方意见,最终确定方案。二是决策内容要做到公开透明。有关新型城镇化建设的相关信息要及时公开,重大事项、重要决策要事先通过网站、报纸、电视等媒体公开,广泛征求社会公众意见,并能吸收采纳。三是决策的实施要接受村民代表的监督。城镇化建设是一项系统复杂的工程,每一个步骤都是程序相对繁杂、利益关联度较高的过程。因此,需要村民代表的监督始终贯穿整个城镇化建设的过程。

(五)着力抓好典型示范带动

课题组在调查的过程中发现,相当程度的居民在农村城镇化问题上存在典型的从众心理。在本村或周边村没有进行居民区集中建设时,很多人对其存在抵触心理,但随着周边村集中建设居住区时,不少人又开始逐步接受这种现实。因此,在推行农村城镇化建设的过程中,可采取“先行先试”办法,鼓励条件成熟的村积极推进,并将这种示范效应广泛宣传,让农村居民自己进行比较。同时,要坚持“以时间换空间”的原则,农村的城镇化建设不可能一蹴而就,而是一个长期渐变的过程,需要循序渐进地引导农村居民认可并逐步接受农村的城镇化建设。

[1]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗[N].人民日报,2012-11-09(1).

[2]习近平.关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明[N].人民日报,2015-11-04(1).

[3]郭树清.加快经济文化强省建设,夺取全面建成小康社会决胜阶段伟大胜利[N].大众日报,2016-01-25(1).

[4]中共中央办公,国务院办公厅.关于引导农村土地承包经营权有序流转,发展农业适度规模经营的意见[EB/OL].[2016-05-20].http://news.xinhuanet.com/2014-11/20/c_1113339197.htm.

[5]严瑞河,刘春成.北京郊区农民城镇化意愿影响因素的实证分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2014(3):22-29.[6]杨叶忠.农民的城镇化意愿及其主体参与机制建构:苏沪浙调查[J].重庆社会科学,2012(2):26-32.

[7]殷红敏,班永飞.农民城镇化意愿与响应能力及其影响因素——基于贵州1796名农民的调研数据[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2012(3):44-48.

[8]刘凤英.实现农民工市民化的思路与路径研究[J].河北科技师范学院学报(社会科学版),2014(4):44-48.

[9]郭树清.用改革解决农村城镇化问题[EB/OL].[2013-05-02]. http://www.sd.xin huanet.com/ldhd/ 2013-05/02/c_115605447.htm.

[10]陕西省政策研究室调研组.探索就地城镇化农民市民化的新路径——关于陕西省高陵县稳步推进新型农村社区建设的调查[N].中国县域经济报,2013-07-29(7).

(责任编辑:刘 燕)

Investigation and Empirical Study on the Willingness of Urbanization from the Perspective of Rural Residents——Taking Shouguang City, Shandong Province as an Example

Zhang Qing Jun1, Ma Yuanyuan2

(1.Academic Adminstration,Shouguang Municipal Party School of CPC,Shandong Shouguang 262700; 2.Shandong Province,Shouguang City Street Office,Shandong Shouguang 262700,China)

Through questionnaires, we analyzed rural residents’ willingness on urbanization to sum up the positive and negative factors affecting their willingness. And then we tended to propose the ways of innovating resources-integrating manners, promote the reform of social security system and public service system of “urban-rural integration”, enhance people’s identity consciousness and belonging awareness for urbanization and the respect for the dominant position of rural residents, grasp typical demonstrating example for guidance and other aspects, so as to stimulate rural residents’ enthusiasm and initiative to participate in the construction of the new town.

urbanization; intend to; rural residents; the empirical

10.3969/j.issn.1672-7991.2016.04.006

2015年度潍坊市社会科学规划重点研究课题“基于农村居民视角下的城镇化意愿调查与研究——以寿光市为例”(2015WF090)。

2016-05-16;

2016-05-27

张庆军(1983-),男,山东省寿光市人,讲师,主要从事“三农”问题研究。

C915

A

1672-7991(2016)04-0028-07