循环构式“一M又一M”研究

赵志强

(1.河北科技师范学院 文法学院,河北 秦皇岛 066004;2.中国人民大学 文学院,北京 100872)

循环构式“一M又一M”研究

赵志强1,2

(1.河北科技师范学院 文法学院,河北 秦皇岛 066004;2.中国人民大学 文学院,北京 100872)

构式语法研究的热点主要着眼于非常规、习语性构式,这里以循环构式“一M又一M”为对象,从认知语言学、语言类型学等角度分析了这种能产性的图式构式,其构式特征是框架中的前后变项相同。构式中的“一”是无定代词,“一M”是代量结构。量词在构式中的使用频率是不同的。“又”去范畴化,出现了语义增值。“一M又一M”的语义功能是循环性、主观大量和突显性。它的句法功能以作定语和状语居多,有修饰和陈述两种功能。这种构式最早出现于唐代,随后用例增多。

构式;量词;无定;主观大量;循环事件

构式语法(construction grammar)引入中国以来,影响很大,学者们围绕构式语法的理论和教学实践积极探索。构式一般被分为实体构式、图式构式两种,陆俭明认为构式的所指范围不能太大[1],他对构式的看法是很有见地的。没有无所不能的语法理论,每种语法理论都有它的适用范围。笔者认为构式语法研究的重点应该放在图式构式上,目前国内构式语法研究的热点确实主要着眼于这些非常规、习语性构式。Jackendoff提到了“句法坚果”(syntactic nut)[2],意在说明一些构式的不同寻常性,这些构式都不是权威构式(canonical structure),与非常规构式基本相同。

研究这些不规则的、习语性的特异类形式是构式语法研究的主要旨趣。如汉语中有一些“同语”构式,由常项(框架)和变项两部分组成,共性特征是每个构式中前后变项N、A、V、M的语音形式是相同的,这些结构都属于图式构式,具体如:比N还N、除了N还是N、A也A不过、A得不能再A了、要多A有多A、连V也不V、V也是白V、连V也不V、说V就V、一M又一M(量词)、一M比一M等。这些构式使用频率较高,它们的分布特征、功能对于语法教学来说意义重大,都是值得研究的。同语结构形式多样,这里仅对循环构式“一M又一M”从认知构式语法理论、语言类型学理论等方面加以解释,例如:这个历史的接力棒将一代又一代地传递下去,直到实现伟大民族伟大复兴的那一天。(文中例句均来自北京大学CCL)通过循环构式,表现出一代一代反复传递的情形。“一M又一M”具有能产性,相关的实例有很多:一个又一个、一批又一批、一帮又一帮、一车又一车等。“一M又一M”由两个相同的数量结构“一M”和副词“又”整合而成,副词主要语法功能是修饰,作状语,但在这里有了连接前后两个量词结构的功能,这是一般语法规律不能推导的。直接以“一M又一M”为研究对象的科研成果较少,这里从构式特征、功能及构式化三个视角分析一下这种循环构式。

一、“一M又一M”构式的特征

(一)无定代词“一”

“一M又一M”中“一”是代词,不是数词。传统研究拘泥于形式,认为“一M”是数量结构,是一种笼统的做法。其实,“一M”有时是数量结构,有时是代量结构(指示代词或无定代词与量词的组合,是量词结构的一个下位类型)。这种认识的理由是:“一M”中的“一”不能替换为其他数词,如“一次又一次在冲刺圈中得分”,不能把其中的“一”替换为“二、四、七、十”等。通过替换测试可以知道这里的“一”不表数量,是一种约指,与“某一”的意义一致。古汉语中已有用例,《大戴礼记·夏小正》:“一则在本,一则在末。”孔广森补注:“《礼记·乐记》曰:一动一静者,天地之间也。《论语·里仁篇》曰:一则以喜,一则以惧。以上诸一字,并与或同意。”[3]《故训汇纂》解释了“一”的不定指用法,“一”是个无定代词,表示某一、某些、有的(人或物)。英语中的“one”也可作无定代词,表示一个人、某一个。汉语中的“一”从数词到无定代词的演化符合世界语言语法化的演变路径。Heine和Kuteva概括世界语言的语法化词库时,给“一”归纳出9种语法化意义:单独的(alone);不定的(indefinite),无定代词(indefinite pronoun);唯一的(only);其他的(other);同样的(same);单数形式(singulative);一部分(some);同时(together)[4]。从跨语言的角度来看,“一”作无定代词是比较普遍的现象。所以把“一M又一M”中的“一M”分析为代量结构较为合理。“一M”与“这颗、那本”等结构相似,都是代量结构。不同的是,指示代词构成的量词结构表示定指,“一M”在“一M又一M”构式中是无定的。“一个又一个”中两个“一个”的语义可以分解为:某一个、另一个。前后两个“一个”在语境中的意义是有差异的。

(二)量词的时空类型及频率

“一M又一M”中的“M”依据语义可以概括为两个类别:时间量词、空间量词。时间量词包括时量词和动量词。时量词有年、月、周、天、小时、分钟、秒等,如:一周又一周过去了,一月又一月过去了,一年又一年过去了,吉诺曼先生大失所望,这吸血鬼竟一去不复返。这些表时段的“一M”接连出现,渲染了时间的漫长。动量词与时间密切相关,它表示动作在时间线条上出现的次数。如:她的眼睛已被一次又一次溢出的泪水浸得发红。多个动作行为用一个紧缩的“一M又一M”做了一个概括。

空间量词就是指传统语法中的物量词,表示事物在空间方面的特征,主要指物理属性,如事物的形状、大小、维度、材质、功能等。这些物量词有分类的作用,所以语言类型学把它称之为分类词(classifier)。如:我和儿子从水里钓起一条又一条茴鱼和细鳞鱼。“条”可以用于给长形的事物分类。Bisang提出世界语言中的分类词的功能都有“分类”和“个体化”功能[5]113-185。分类就是概括一个事物区别于其他事物的个性特征,依据这些特征把事物归在某一分类词概念之下。所以“一条又一条”与“一张又一张”等其他结构突显的事物特征是不同的。个体化是通过确认一个观察到的事物的固有特点,使它现实化,成为一个客体,与“有界”意思相近,如“一本又一本书”,量词形成的构式可以使修饰的名词实体化、个体化,“书”有界了。

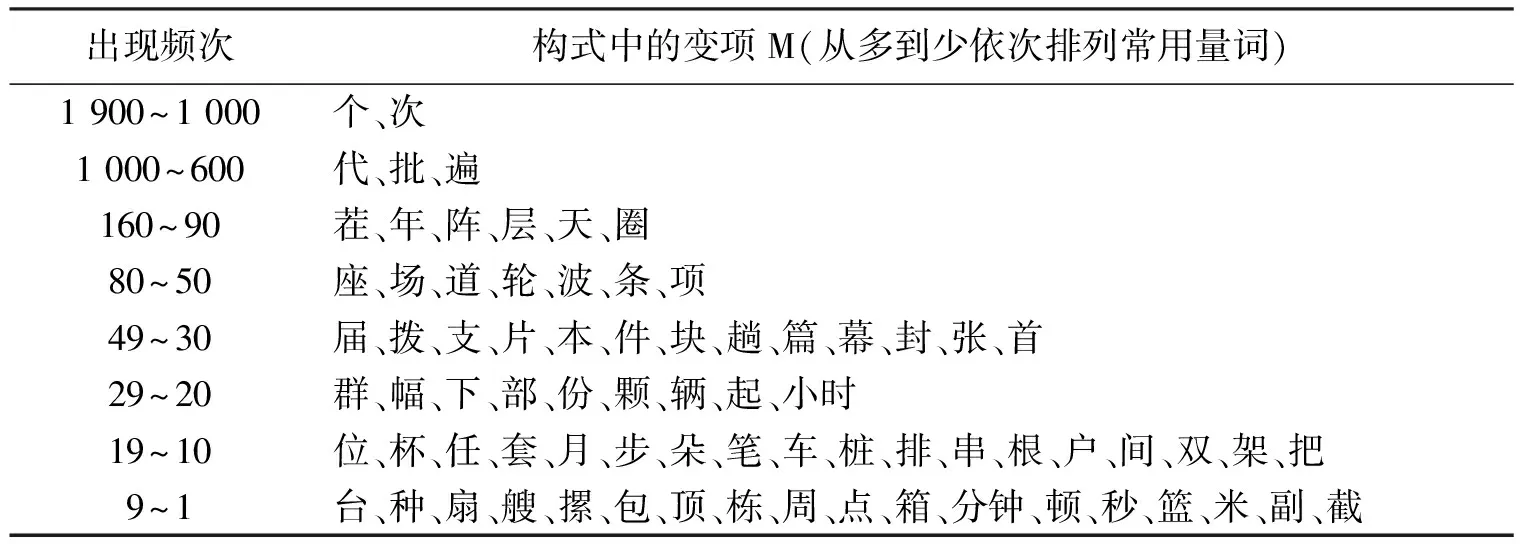

此外,量词变项不同,“一M又一M”的使用频率就不同。“一M又一M”在北京大学CCL语料库中的出现频次见表1。

整体来看,“一M又一M”的能产性很高。可以预知的结果是“个、次”组成的构式使用率最高,因为它们是通用量词,本身使用率就很高。在《使用率最高的8 000个词词表》[6]中,“个”是第9位,“次”83位。意料之外的是“种(63位)、条(141位)、点(171位)、位(255位)、块(266位)、张(404位)”居然没有“茬、阵、层、圈”这些使用率较低的量词排位靠前,这应该与语料库选择的书面语材料有关。

(三)“又”的语义增值和主观性

构式中的敏感算子“又”一般都分析为副词,表重复或继续,如动作行为的反复,“玩了又玩、吃了又吃、想了又想”。在“一M又一M”中,“又”把两个“一M”整合成一种对称的半固定构式。这说明“又”具有关联功能,把一系列在时间上呈现连续状的物体或行为连接在一起。这是一种“去范畴化”(decategorizaion)现象。范畴是认知主体对客观世界中各种事物属性的主观概括,去范畴化是词语在使用中改变了典型的语义和句法特征。“又”原有的修饰语义和句法特征磨损或脱落,产生了连接意义。

表1 循环构式中量词的出现频次

构式中的“又”在原有固定意义的基础上受构式语境影响增加了新的意义,从词义演变的结果来说是一种语义增值。需要注意的是,不能把这种增值的语义当做临时语境义处理,因为“一M又一M”高频使用,“又”是前后“一M”的重要衔接手段,构式的形义结合固定化,“又”的意义已经规约化了。例如:内蒙古、新疆的一些地区遭受了一次又一次特大暴风雪的袭击。“一次又一次”体现了语言顺序像似性,两个“一次”是异质的,“又”关联了这两个在时间上有先后顺序的“一次”。

Bybee提出了语法化路径的源头决定论,认为来源意义不一定产生一种独特的语法意义,来源意义以独特的方式决定了语法语素在语义演变时所遵循的语法化路径[7]。“又”的典型意义“重复或继续”,总用在过去时、现在时语境,这直接决定了“一M又一M”的分布,如上例中“遭受了一次又一次特大暴风雪的袭击”是过去时。“又”表示“已然”,所以不能用“再、还”替换。由此可知,“一M又一M”常表示过去的事物或事件。依据北京大学CCL语料库,这种过去时的用例占大多数,但也有部分用例使用的是现在时,如:我把这封盖有公章的信象圣旨一样看了一遍又一遍。

“又”具有主观性,有时可以标记说话人的情绪、态度、立场。“又”可以传递消极意义,表示乏味、枯燥、不满、厌烦,这时“又”是逻辑重音,如:导演不喊过,我们就得一遍又一遍地重来。“又”有时传达积极意义,肯定、赞赏报道的某种新情况。如:采访中,我们听到了一个又一个学习徐洪刚的感人故事。 当然,多数用例中,“又”并没有蕴含主观态度和评价。

二、“一M又一M”构式的功能

对于不合语法常规的构式,它的功能需要整体从语境中提取。当然这种构式的功能不包括Goldberg提到的临时性用法,如:He sneezed the napkin off the table[8]。笔者研究的是构式比较稳固的功能,具体分为语义功能和句法功能:

(一)语义功能

Goldberg论述了构式的多义性(constructional polysemy)(区别于“单义性”),这种看法是有道理的,在汉语中比较普遍。陈满华认为构式多个语义之间的关联方式是:中心意义被引申意义承继[9]。“一M又一M”的中心意义应是“循环性”,引申意义主要包括“主观大量”和“突显性”。

1.循环性

汉语中常用“总、反复、一直”表达一些持久性、规律性事件,当然也会用“一M又一M”叙述反复多次的事件。陆俭明认为构式义是认知域中意象图式在语言中的投射[10]。“一M又一M”是“一M”重复出现的拷贝结构,是循环事件在语言中的投射。Talmy对循环事件的定义是:一个周期形成的整体事件是由两个时间点构建的,这两个时间点对应事件发生的两个叠合阶段[11]。相同的事件重复出现,或者事物周而复始地变化,就是循环事件。汉语表示循环事件可以使用“一直、不停、反复”等副词,也可使用“一M又一M”构式。循环性是“一M又一M”的基本意义、中心意义,例如:

(1)面对国内一次又一次的特大煤矿事故和血的教训,当地政府该认清形势、下大力气治一治。

(2)两年来,一部又一部向李安同志学习的所谓大片横空出世。

人类的认知可以简括扫描一些离散的事物或连续的行为,“一次又一次事故和教训”正是现实生活中反复出现的事件的反应,“一部又一部大片”则是事物规律性出现的映射。语言中的一个个构式,都是人们对客观世界认识的反应,“一次又一次、一部又一部”这类循环事件框架表达的都是客观世界中连续性事件。“一M又一M”构式中的“又”有时也可以被同义形式“挨、接”替换。依据语境可知“又”前后的“一M”不同质,构式中“又”关联的前项指称的事件比后项在时间上要早一些。

2.主观大量

量是人类语言中的重要范畴,人类社会中的事物、行为大多是可以被量化的。所以语法研究中经常用“主观大量、主观小量”来说明量的动态变化。用图式构式表达主观认知的量是常见的一种方式。“一次又一次进攻”不等于“两次进攻”,不是组成成分意义的简单相加,“一次又一次进攻”约等于“多次进攻”,“一个又一个朋友”约等于“多个朋友”。Goldberg认为构式是形式和意义的配对,一个构式的意义不能由已有的构式推导出来,构式整体的意义大于部分意义之和[8]。“一M又一M”引申出来的语用价值在于表达说话人对对既成事实的主观认识和评价,具体来说就是强调主观大量,再如:

(3)赢得了观众一阵又一阵热烈的掌声。

(4)他给青年读者写下了一篇又一篇的研习提纲。

(5)我禁不住一遍又一遍地沉思。

语言单位的重复往往意味着量的变化。“一阵又一阵、一篇又一篇、一遍又一遍”有明显的增量义(与常量义相对),序列特征反复出现必然会引发超常量,这正体现表达者的交际意图。其中,“一阵又一阵”有铺陈的效果,带有主观夸张的色彩。“一M又一M”表主观量大这种构式意义是语用规约化的结果,这种构式指引着听话人的注意力方向。

3.突显性

语言表达有精确和模糊两种追求,为了使事件信息精细化,可以使用一些突显性的手段,如语言中经常使用重音或副词、数量结构、介词结构等修饰语。“一M又一M”记录的循环事件可以从时间和数量方面对事物加以限制,突显事物的数量或者动词的频率,所以,它还有一个次要语义功能——突显性。

(6)王景全和他的战友们就这样一次又一次地与死神搏斗着。

(7)阴霾天气,云蒸雾绕,细雨如烟,山峰便仿佛是一排又一排的海浪向天边滚去。

“一M又一M”可以突显了事物的时空特征,“一次又一次”指出了动作行为在时间方面的数量特征、“一排又一排”则表达事物在空间方面的量的变化。语言的结构直接反映了现实的结构,“一M又一M”限定了事物的边界。Bisang把数量表达分为计数(counting)和称量(measuring)两种,计数只针对可数名词而言,不可数名词只能称量[5]113-185。“一M又一M”只是称量,概括地限定事物的数量,只不过这种数量是一种模糊的、无定的量。

(二)句法功能

整体来说,“一M又一M”有修饰功能,作定语和状语的用例较多。“一M又一M的”在CCL语料库中有1676例,“一M又一M地”有1206例。“一M又一M”也有陈述功能,如:

(8)三日一问,五日一审,身上的伤痕一层又一层。

(9)两个学生有声有色地说开后,台下掌声竟一阵又一阵,等冯巩抖出最后一个包袱,整段相声戛然而止,台下掌声火爆一片。

“一M又一M”作谓语的用例整体较少。具体来说,M为物量词时,“一M又一M”的语法功能相当于“一M”,与名词功能相似,可以作主语、宾语,如:

(10)城里孩子动画片影碟看了一套又一套,农村孩子除了看课本还是看课本。

(11)她跨进沪江纱厂大门的悲惨遭遇,一幕又一幕在她眼前出现,像是汹涌澎湃的怒涛冲击着她的心田。

句中的“一套又一套、一幕又一幕”指称化了。“一M”可以指代与“M”相关的事物。“一M又一M”整体转喻在认知上相邻的事物。每一个“一M”指称的可以是独特的事件,人们对这些具体的事件再抽象概括,“一M”就可指称某一类事件了,具有了概括的功能。“一M又一M”是对事物或行为的次数进行概括的表述,这种概括性表达必然需要忽略细节,以达到模糊的效果,所以“一”蕴含着“无定”的特征。

物量词构成的“一M又一M”也可以作定语,只是在定语的位置上位置固定,处在多重定语的最前面,如:抒情主人公充满深情地侃侃而谈,使我们的眼前展现出一幅又一幅亲切、动人、逼真、温暖的日常生活图景。

M为动量词时,“一M又一M”可以作状语或补语,对谓词进行量化,这种现象比较常见,如:

(12)大多数人都不愿摊牌,甚至宁可让人一次又一次地占他们便宜。

(13)老太太听也听不够,让儿子、女儿念了一遍又一遍。

动量词构成的“一M又一M”位置灵活,例(12)可变换为:大多数人都不愿摊牌,甚至宁可一次又一次地让人占他们便宜。例子中“一M又一M”与“一M”的用法是相同的,时量词也是这样。比较特殊的是,动量类“一M又一M”作定语,如:唯有骑自行车的人才能从容坦然地穿过一层又一层的盘查。

“一M又一M”也可以独立成句,但物量词、动量词、时量词三个变项成句的能力是不同的。时量词构式可以单独构成时间条件小句:一年又一年,不知多少人从它身上踏过来踏过去。时量类“一M又一M”对语境的依赖较低,“一年又一年”自足性较强,成为事件的背景信息,是低语境的表现。物量、动量类“一M又一M”则是高语境构式,如:

(14)孩子们长成了也就脱离了他们的父母的抚育,去经营他们自己的生育儿女的事务,一代又一代。

(15)我脱下鞋子,用它拼命向天花板上的灯泡砸去。一次又一次,灯终于灭了。牢房里一片漆黑。

“一代又一代、一次又一次”主要表达一种“事件义”,但是语义不自足,需要语境来生成它的具体语义。

三、“一M又一M”的构式化及构式变化

人类表达视角的不同,自然会产生不同的表达式。表达式的演化往往涉及Traugott和Trousdale所提的构式化和构式变化。“一M又一M”把几个离散的命题凝固化,符合人类认知渐次扫描(sequential scanning)的原理,按顺序连续地处理不同状态,状态之间的关联不被处理为共现,依次获得的扫描资料突显量的变化。“又”关联两个“一M”,适用于对感知的精确程度要求不高的语境。唐代诗歌中最先出现了“一M复一M”这种的循环构式:“一行复一行,满纸情何极”(李白)、“一朝复一朝,发白心不改”(李白)、“一日复一日,自问何留滞”(白居易)、“一步复一步,出行千里幽”(孟郊)、“一日复一日,日日无终始”(聂夷中)。在唐代以前的文献中没有发现“一M复一M”,显然,“复”关联两个“一M”,在唐代的文法中是一种创新,通过这种新的形式表达新的意义——循环反复,新形式和新意义的配对即构式化。“一M复一M”这种简约的新形式出现后,经过有影响力的使用者(如知名诗人)的传播,必然会被其他使用者模仿,逐渐扩散并规约化。直到唐代晚期,这种循环构式才出现一些新的变化,由“复”类推出“又”,“一M又一M”出现了,如“一朵又一朵,并开寒食时”(曹松)、“一片又一片,等闲苔面红”(修睦)。“一M又一M”这种表达形式符合汉语意会的特点,表达简洁,符合语言的经济机制。“又”与“复”同义,早先用例以“复”居多,构式中的量词都是物量词。“一M复(又)一M”构式整体有陈述功能,有单独叙事的能力,所以这个循环构式可以整体构成一个小句,不充当句法成分。随着使用语体的变化,“一M复一M”构式出现衰减现象,“一M又一M”的使用频率逐步提高,北宋《朱子语类》中“一M又一M”的句法功能开始多样化,如:

(16)圣人言语,一重又一重,须入深去看。若只要皮肤,便有差错,须深沉方有得。

(17)须知节节有工夫,剥了一重,去了一节又一节。

《朱子语类》中“一重又一重”居多,有4例,“重”即“层”。此时的“一M又一M”是名词性短语,作宾语或谓语。元明清延续“一M又一M”为小句或充当句子成分的功能,随着使用语境的扩大,“一M又一M”能产性提高,举一例:挨门儿搜寻,吆吆喝喝,一重,一处又一处,把那三百里地草都踏光了,那见个妖精?(《西游记》)“一M又一M”构式直到民国小说才出现动量词用例:

(18)他一次又一次轻轻旋身躲过,直到猛虎累得口吐白沫。(《武宗逸史》)

(19)傻小子喊一通又一通,就是没人来。(《雍正剑侠图》)

到了现代,一些与物量词相似的名词,也可以用在这种构式中。这种构式的变化,是创造性使用语言的现象,涉及构式语法常提的“构式压制”:构式对插入其中的词项的意义施加力量[12]。构式压制使得一些名词有了计量的特征,如:一站又一站、一馆又一馆、一关又一关、一曲又一曲、一村又一村、一级又一级、一程又一程、一春又一春、一浪又一浪、一季又一季。一个已有图式构式可以插入非常规成分,其实是修辞上临时借用的表现。

结 语

“一M又一M”是汉语中表达循环现象的习语性构式,构式中的“一”不是数词,而是无定代词,具有跨语言的共性特征,所以“一M”整体不应分析为数量结构,应是代量结构。这种分析丰富了汉语量词结构的类型,可以加深对量词结构的认识,对于汉语教学也有指导意义。不同量词在构式中的使用频率是不同的,大体可以分为时间量词和空间量词两类,了解这些常用量词对于语块教学有价值。“又”在构式中既有修饰功能,又有连接功能,出现了语义增值,构式中的“又”处在副词和连词中间这种临界状态。“一M又一M”用于描写了一种循环现象,往往突显主观大量,具有突显性的功能。它在句子中以充当定语和状语居多,整体有修饰和陈述两种功能,但以修饰功能为主。“一M又一M”这种循环构式最早见于唐代,受权威使用者的影响,很容易出现“雪克隆”(snowclone)现象。随着“一M复一M”中成分的替换、构式整体使用频率的提高,“一M又一M”逐渐规约化。

[1]陆俭明.构式语法理论的价值与局限[J].南京师范大学文学院学报,2008(1):142-151.

[2]JACKENDOFF.Construction after Construction and its Theoretical Challenge[J]. Language,2008,84(1):8-28.

[3]宗福邦.故训汇纂[M].北京:商务印书馆,2003.

[4]HEINE BERND,TANIA KUTEVA. World Lexicon of Grammaticalization[M].Cambridge: Cambridge University Press,2002:323.

[5]BISANG,WALTER. Classifiers in East and Southeast Asian Languages:couting and beyond[C]//In Gvozdanovic,Jadranka.(ed), Numeral Types and Changes Worldwide. Berlin: Mouton de Gruyter,1999:113-185.

[6]北京语言学院语言教学研究所.现代汉语频率词典[M].北京:北京语言学院出版社,1986:492-499.

[7]BYBEE JOAN,REVERE PERKINS,WILLIAM PAGLIUCAL. The Evolution of Grammar——Tense,Aspect,and Modality in the Languages of the World[M].Chicago and London: The University of Chicago Press,1994:12.

[8]GOLDBERG A.E. A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago and London: The University of Chicago Press,1995.

[9]陈满华.关于构式语法的理论取向及相关问题[J].外国语,2014(5):28-35.

[10]陆俭明.构式与意象图式[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2009(3):103-107.

[11]TALMY LEONARD. Toward a cognitive semantics[M].Cambridge,Massachusetts, London:The MIT Press,2000:260-261.

[12]BERGS ALEXANDER, GABRIELE DIEWALD. Construction and Language Change[M].Berlin:Mouton de Gruyter,2008:12.

(责任编辑:刘 燕)

Study on Cycle Construction of “Yi M You Yi M”

Zhao Zhiqiang1,2

(1. School of Humanity and Law,Hebei Normal University of Science & Technology,Qinhuangdao Hebei 066004; 2.School of Liberal Arts,Chinese Renmin University, Beijing 100872,China)

Construction grammar studies mainly focus on some unconventional, idiomatic constructions.Cycle construction of “yi M you yi M”is the object of the study. From the cognitive linguistics,linguistic typology etc.We analyze the productivity of the schema construction. The first part and second part share the same variable in the framework.“Yi”is an indefinite pronoun in the construction, and “yi M”is a pronoun-classifier structure. The using frequency of classifier is different in the construction. “You”has the decategorization with adding semantic value. The semantic function of “yi M you yi M” is cyclic, subjective and salience. Its syntax function acting as attribute and adverbial is more popular, and there are two kinds of functions: modification and statements. This construction first appeared in the Tang Dynasty, then more examples appeared little by little from then on.

construction;classifier;indefinite;large subjective quantity;cycling events

10.3969/j.issn.1672-7991.2016.04.005

2016-10-31;

2016-11-25

赵志强(1975-),男,内蒙古自治区呼和浩特市人,副教授,在读博士研究生,主要从事语言学及应用语言学研究。

H146

A

1672-7991(2016)04-0022-06