再议《中原音韵》及相关韵书中宕江摄知庄章组阳声韵字的开合*

安拴军

(渤海大学 国际交流学院,辽宁 锦州 121013)

再议《中原音韵》及相关韵书中宕江摄知庄章组阳声韵字的开合*

安拴军

(渤海大学 国际交流学院,辽宁 锦州 121013)

《中原音韵》中宕开三庄与江开二知庄组阳声韵字的拟音存在分歧。从觉药铎韵的去向看,《中原音韵》的基础方言应该限定在冀鲁和北京官话内,而在这两大方言区中很难看到宕开三庄、江开二知庄组阳声韵字读开口的情况。从文献看,早在宋朝的《四声等子》《切韵指掌图》就有明显的证据证明江开二知庄先于宕开三庄变为了合口呼。《蒙古字韵》《古今韵会举要》中仍有区别,说明宕开三庄仍处于“变合”过程中。明清时期的《重订司马温公等韵图经》《五方元音》《李氏音鉴》等韵书或韵图则多已合流且读合口呼。因此,《中原音韵》中宕开三庄与江开二知庄合流,也变为了合口呼。

《中原音韵》;宕江摄知庄章组阳声韵字;开合

在《中原音韵》中,宕开三庄与江开二知庄组阳声韵字合流,宕开三知章组字与之对立。关于知庄章三组声母的分合,杨耐思、李新魁、宁继福三位先生都认为已合流为一套声母,只是音值略有差异,关于韵母的拟音,三位先生差别较大,李新魁、宁继福将宕开三知章组阳声韵字如“张、章”拟为ia,杨耐思拟为a;杨耐思、李新魁将宕开三庄和江开二知庄组阳声韵字如“庄、撞、窗”拟为ua,宁继福拟为a[1-3]。

一、《中原音韵》中宕开三庄、江开二知庄组阳声韵字的开合口

关于宕开三庄、江开二知庄组阳声韵字的拟音,主要分歧在于有无合口介音u。杨耐思[1]82-87、李新魁[2]98-102认为有,宁继福[3]18-26认为无。

(一)从现代汉语方言看

关于《中原音韵》的基础方言,目前还无定论,李新魁认为是以洛阳音为主体的河南音[2]17-23。耿振生、刘勋宁以“入派三声”和“古代通、江、宕诸摄入声字有文白异读,通摄入声字两见于萧豪韵和歌戈韵”两个特点为鉴别标记,认为《中原音韵》的基础方言不是洛阳音[4-5]。桑宇红从中古知庄章声母的音类分合及演变走向也证明了《中原音韵》的基础方言不是洛阳音[6]。刘淑学从入声演变模式,包括入声消变轨迹以及清入归上的特征,证明洛阳话和胶辽官话不是《中原音韵》的基础方言,并进一步指出可能是河北中西部顺平一代方音[7]。如果从入声韵的去向看,《中原音韵》的觉药铎三韵存在文白叠置,除了与果摄合流外,药铎韵中的一部分字还归入了效摄,在现代汉语方言中,这种现象仅存于冀鲁官话和北京官话中。从笔者收集的材料看,中原官话、胶辽官话的确鲜见药韵归效摄的例证,即使有个别字读同效摄,也无规律可言,不像《中原音韵》那样成系统。因此《中原音韵》的基础方言应该限定在冀鲁官话和北京官话内。而在这两个官话区内,宕开三庄、江开二知庄组阳声韵字多已合流且有合口介音u。

纵观整个现代汉语方言,宕开三庄、江开二知庄组阳声韵字读开口主要分布在东南诸方言,北方方言仅见于河南南部的中原官话、湖北北部的江淮官话及山西、内蒙古个别晋语方言点,而在冀鲁官话和北京官话中很难看到,由此可见,三组字在《中原音韵》中读开口没有时音基础。

(二)从文献看

上溯到宋朝,《四声等子》《切韵指掌图》有明显的证据表明江开二知庄组阳声韵字已经率先孳生出了合口介音。江开二知庄列于合口图内,宕开三庄列于开口图内,说明江开二知庄先于宕开三庄完成了“变合”过程。唐作藩、竺家宁、麦耘均持此说[8-10]。下延至明清,反映北方方言或古官话的《重订司马温公等韵图经》《合并字学集韵》《五方元音》《拙庵韵悟》《李氏音鉴》等韵书或韵图中,宕开三庄、江开二知庄均已合流,变为了合口呼。再看同时期的相关韵书,《蒙古字韵》《古今韵会举要》《经史正音切韵指南》宕开三庄与江开二知庄有别,宕开三庄的开合虽无从判定,但江开二知庄已经明显变为合口呼了,《蒙古字韵》江开二知庄(八思巴文转写为 )用 做韵头,《经史正音切韵指南》将江开二知庄列于第二图,标为“合口呼”。“例不十,不立法”,宋末《四声等子》《切韵指掌图》,元代《蒙古字韵》《古今韵会举要》《经史正音切韵指南》中的江开二知庄均已孳生出了合口介音,这一现象绝非偶然,而作为同时期尤其是演变速度较快的北方韵书中的一员,《中原音韵》中的江开二知庄没有理由还停留在“开口”,只是与《蒙古字韵》等韵书不同,《中原音韵》中宕开三庄与江开二知庄合流了,那势必也变为了合口呼,与现代汉语方言大部分情况相同了。

宁继福先生将这组字拟为开口,根据是:“《起例》第21条‘脏有粧’‘仓有窗’‘桑有双’等六组辨似是分辨声母、h、s和、h、ʂ的,它们的韵母相同。”[3]222唐作藩认为这一条理由不够充分,因为《起例》第21条的辨似,虽然大多数有的是分辨声母,有的是分辨韵母,但未排除同时有分辨声母和韵母的情况,如支思部的“丝有师”“死有史”,不仅声母不同,韵母也不一样。同样,关于“赃有粧”“仓有窗”“桑有双”的辩似可理解为:“‘账仓桑’读a、ha、sa,而‘粧窗双’读ua、hua、ʂua。”唐先生还指出,如果把江开二知庄组字拟为a的话,那在不太长的时间内就会发生—ua—a—ua的循环往复的演变,这种现象难以置信[11]。

二、《蒙古字韵》《古今韵会举要》中宕开三庄组阳声韵字的拟音

《蒙古字韵》中,从各家的拟音看,分歧主要体现在宕开三庄的拟音上,主要有二:第一,是否有腭介音i。第二,主要元音是否与宕开三知章或江开二知庄相同。通过与其他韵类字的比较,杨征祥分析说:“由于本韵字的八思巴字对音符号,与合口洪音‘阳三类’不同,亦与开口细音的‘阳二类’有异,因此或可推拟作[-i],以存其音韵系统,至于国语本类韵字所以读为合口者,当以知(照)逐渐转入卷舌音声母而丢失介音[-i-]之故也。”[12]“庄”韵类字的韵母既不同于有i介音的“薑”韵类字,也不像“光”韵类字那样变为了合口呼,鉴于此,杨征祥认为宕开三庄存古,保留腭介音。他又指出,如果按照竺家宁、李立成把主要元音拟为o、,就会与本韵主要元音[-a]相去甚远,所以他将其拟为舌位稍后的[12]234。中野美代子、李立成、耿军等学者的观点与此不同[13-15],他们均认为“庄”类字没有了腭介音,但对主要元音的拟音稍有差异,中野美代子拟为,舌位比“光”韵类字稍后,李立成拟为,舌位比“光”韵类字稍后、稍高,耿军拟为a,舌位与“光”韵类字一样。

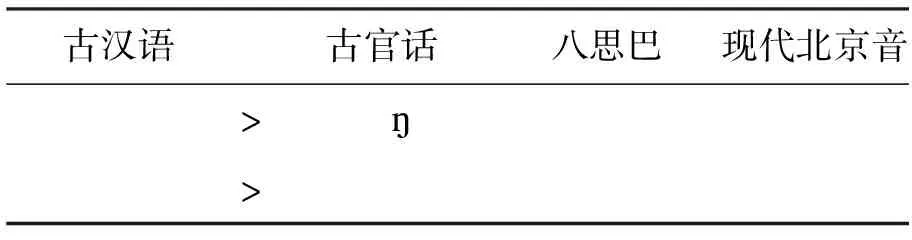

古汉语的后头向不同的路线上去演变:

古汉语的后头被它前边的颚音声母所吞没,在现代“官话”方言里这个颚音声母已变成齿上音或舌尖前音了。

这可以用表1说明:

表1 和ts后-iɑ的两条演变路线

表1 和ts后-iɑ的两条演变路线

古汉语古官话 八思巴现代北京音>>

张卫东通过分析《蒙古字韵》所有冠h韵母的分布后认为,h是洪音的标志,冠h韵母是跟本韵内部非冠h韵母细音韵相对应的洪音韵,冠h韵母跟非冠h韵母的对立就是洪音韵跟细音韵的对立[17]39-42。他对“三阳”韵的拟音如下:

依照张卫东的观点,庄组所配的都是洪音韵,章组所配的是细音韵,虽然宕开三知章的韵母转写为a,但实际相当于 。张卫东发现,三阳韵(中古宕、江二摄)的声韵配合有个特点:

1.凡是没有一等跟三等对立的声纽(帮组、端组合泥母只有一等,知组、章组和娘母只有三等,喻母只有四等),无论一、二等还是三、四等,都配-a韵。

2.凡有一等跟三等对立的声纽(见组、晓组、精组和来、影二母),都是一等作-a韵,三等作 。

他解释说:“这里显然体现了一种按音位系统制定的拼写规则:-a跟没有一、三等对立的声纽配合时,声母条件不同,其音值便不同。具体地说,这个-a跟只有一等的帮组等声纽相配时是洪音(-a),跟只有三等的知组等声纽相配时是个相应的细音,拟作 。-ha韵只与原中古宕摄开口三等阳韵的庄组声母(假二等)相配。依下文第(5)点的分析,元代庄组声母当已演变为舌尖后音,阳韵庄组字的韵母则相应地变为开口洪音。中古阳韵是三等细音,所以《蒙古字韵》的-ha本应作 ,代表洪音(-a),这里只是依例写作-ha,即在洪细两可(视声类条件而定)的-a上冠以-h-,以便跟知三章组的细音-a相区别。”[17]39-42

在《古今韵会举要》中,宕江摄知庄章组字所在的韵有冈、光、江、黄、庄五个字母韵,其中宕开三知章合流,属冈字母韵,对应于《蒙古字韵》的“冈”韵类字;江开二知庄合流属光字母韵,对应于《蒙古字韵》的“光”韵类字;宕开三庄属庄字母韵,对应于《蒙古字韵》的“庄”韵类字。冈字母韵因与江字母韵有别,所以没有i介音,这类字与《蒙古字韵》相同,没有异议。光字母韵大都属于中古的合口字,当拟为合口洪音,江开二知庄置于此韵,说明已变为合口。这类字亦与《蒙古字韵》相对应,也没有问题。与《蒙古字韵》一样,分歧主要体现在庄字母韵上。如竺家宁拟为o[23],耿军拟为a[15]211-217,杨征祥拟为i[12]233-236。竺家宁主张将其拟为o,理由有三:

三、小结及结论

在《蒙古字韵》《古今韵会举要》中,知庄章声母已经合流为一套声母,拟音为舌尖后音类。江开二知庄沿袭《四声等子》《切韵指南》的特点,变为了合口呼。宕开三庄的韵母(ha)与江开二知庄 不同,说明两组字还没有合流。宕开三庄不宜理解为“存古”,而是与稍前的《四声等子》《切韵指掌图》等韵书一样丢失了腭介音i。李新魁也曾指出:“江韵字早在宋代就分化为开口与合口二类(见《四声等子》及《切韵指南》),‘憃桩’等字念为[ua],是早成定局的事。在江韵字念为[ua]的时候,阳韵‘庄’组字还没有变入[ua],《蒙古字韵》时大概正是‘庄’等字与‘憃’等字处于欲合未合的年代。”[22]475关于它的主要元音,笔者认为拟为比较合适,可以从两个方面来解释。第一,如前所述,h“出现在声母和韵母之间,表示元音开口度增大(即偏低)、舌位后移(即偏后)、本身不表示独立的音质音位,而是和后面的元音字母共同表示一个音质音位。”[20]24比较符合这个条件,如拟为a的话,一是不能突显h的作用,二是与“冈”类字(a)相同了,而《蒙古字韵》中的“冈”类字(a)和“庄”类字(ha)并不相同,这就产生了矛盾。第二,如果将宕开三庄的韵腹拟为的话,可以解释宕开三庄与江开二知庄由开变合的先后过程,从这个意义上说比拟为o合适。江开二知庄在《四声等子》《切韵指掌图》时期,韵母由变成了ua,由于是个圆唇元音,舌位也比较靠后,在与舌尖后音(或)相拼时,中间易产生一个合口介音u,推测刚开始的介音可能是。为了方便论述,暂称这个变化过程为“变合过程”。在这个时期,知组有并入照组的趋势,但只是个开始。这就在“”这个位置上留下了一个空位。到了《经史正音切韵指南》❶《经史正音切韵指南》的成书年代虽晚于《蒙古字韵》等韵书,但据该书序言,该书与“韩道昭的《五音集韵》互为体用,《五音集韵》成书时间在1208年,因此该书记录的可能是13世纪初的语音。时期,“”这个空位无人问津,宕开三庄仍读为a,这一期间,知组完全并入照组,江开二知庄完全合流。直到《蒙古字韵》《古今韵会举要》时期,“”这个位置才被宕开三庄补充,完成了一次拉链过程,到了《中原音韵》时期,宕开三庄也发生了一次“变合过程”,宕开三庄变为了合口呼,与江开二知庄彻底合流。

总之,从现代汉语方言看,觉药铎三韵在冀鲁官话和北京官话的表现和《中原音韵》一致,所以《中原音韵》的基础方言应限定在这两个官话区内,而在这两大方言区中很难看到宕开三庄、江开二知庄组阳声韵字读开口的情况,因此三组字在《中原音韵》中读开口没有时音基础。从文献看,早在宋朝的《四声等子》《切韵指掌图》就有明显的证据证明江开二知庄先于宕开三庄变为了合口呼,而且主要元音也存在差别。《蒙古字韵》《古今韵会举要》中这两大类字仍有区别,说明宕开三庄还处于“变合”过程中。直到《中原音韵》时,宕开三庄与江开二知庄才合流,说明宕开三庄赶上了江开二知庄的脚步,也变为了合口呼。反映北方方言或古官话的明清时期文献如《重订司马温公等韵图经》《合并字学集韵》《五方元音》《拙庵韵悟》《李氏音鉴》等韵书或韵图也都已合流且读为了合口呼。

[1]杨耐思.《中原音韵》音系[M].北京:中国社会科学出版社,1981:82-87.

[2]李新魁.《中原音韵》音系研究[M].郑州:中州书画社,1983:98-102.

[3]宁继福.《中原音韵》表稿[M].长春:吉林文史出版社,1985:18-26.

[4]耿振生.论近代书面音系研究方法[J].古汉语研究,1993(4):44-52.

[5]刘勋宁.再论汉语北方话的分区[J].中国语文,1995(6):447-454.

[6]桑宇红.中古知庄章三组声母在近代汉语的演变[D].南京:南京大学博士论文,2004:56-60.

[7]刘淑学.中古入声字在河北方言中的读音研究[M].保定:河北大学出版社,2000:84-140.

[8]唐作藩.《四声等子》研究[C]//汉语史学习与研究.北京:商务印书馆,2001:190-216.

[9]竺家宁.《四声等子》之音位系统[C]//近代音论集.台北:台湾学生书局,1994:1-26.

[10]麦耘.音韵学概论[M].南京:江苏教育出版社,2009:67-80.

[11]唐作藩.《中原音韵》的开合口[C]//《中原音韵》新论.北京:北京大学出版社,1991:171.

[12]杨征祥.元代标准韵书音韵系统研究[D].台南:国立成功大学博士论文,1996:234.

[13]中野美代子.八思巴字和《蒙古字韵》音韵研究[M].堪培拉:亚洲研究学会和澳大利亚国立大学出版社联合出版,1971:109-171.

[14]李立成.元代汉语音系的比较研究[M].北京:外文出版社,2002:108-109.

[15]耿军.元代汉语音系研究——以《中原音韵》音系为中心[M].北京:中国对外翻译出版有限公司,2013:211-217.

[16]龙果夫.八思巴字与古汉语[M].北京:科学出版社,1959:29-31.

[17]张卫东.试论八思巴字的冠h韵母[J].民族语文,1983(6):39-42.

[18]郑张尚芳.《蒙古字韵》代表的音系及八思巴字一些转写问题[C]//李新魁教授纪念文集. 北京:中华书局,1998:164-181.

[19]沈钟伟.论对《蒙古字韵》中元音性h的解释——对一个老问题的新看法[J].清华学报第31卷,第4期(新竹),2001:460-487.

[20]陈鑫海.《蒙古字韵》韵母系统研究[D].北京:北京大学硕士论文,2008:24.

[21]高本汉.中国音韵学研究[M].赵元任,罗常培,李方桂,译.北京:清华大学出版社,2007:496-500.

[22]李新魁.近代汉语介音的发展[C]//音韵学研究·第一辑.北京:中华书局,1984:475.

[23]竺家宁.《古今韵会举要》的语音系统[M].台北:台湾学生书局,1986:77.

(责任编辑:杨燕萍)

On Kaihe of ZhiZhuangZhang Groups Yangsheng Rhyme Characters of Dangjiang She inZhongyuanYinyunand Relevant Rhyme Books

An Shuanjun

(College of International Exchange, Bohai University, Jinzhou Liaoning 121013,China)

Reconstraction of Zhuang group of Dangkaisan and Zhizhuang groups of Jiangkaier Yangsheng rhyme characters inZhongyuanYinyunhave differences. The basis dialect ofZhongyuanYinyunshould be limited within Jilu and Beijing Mandarin from the pronunciation of JveYaoDuo rhyme. It’s hard to see Zhuang group of Dangkaisan and Zhizhuang groups of Jiangkaier characters read Hekou in these two Mandarins. View from the existing literature, Zhizhuang groups of Jiangkaier become HekouHubefore Zhuang group of Dangkaisan inSishengDengziandQieyunZhizhangTuof the Song Dynasty. They were still different inMengguZiyunandGujinYunhuiJvyao, which indicate that Zhuang group of Dangkaisan still in changing processes.ChongdingSimaWengongDengyunTujing,WufangYuanyin,LishiYinjianand so on of the Ming and Qing Dynasty have interflowed and changed into Hekou Hu. Therefore, the article propose that Zhuang group of Dangkaisan and Zhizhuang groups of Jiangkaier characters inZhongyuanYinyunhave interflowed and changed into Hekou Hu.

ZhongyuanYinyun; ZhiZhuangZhang groups Yangsheng rhyme characters of Dangjiang She; kaihe

10.3969/j.issn.1672-7991.2016.04.015

教育部人文社会科学研究青年基金项目“现代汉语方言宕江摄知庄章组字的南北差异及其历史嬗变研究”(16YJC740001);辽宁省社会科学规划基金项目“官话方言日母与知庄章组声母的不平衡发展关系研究”(L16CYY003);辽宁省教育厅项目“宕江摄知庄章组字的南北差异及其历史嬗变研究”(W2015011);渤海大学博士启动项目(05156S004)。

2016-10-22;

2016-11-12

安拴军(1982- ),男,河北省无极县人,讲师,博士,主要从事汉语音韵学、汉语方言学研究。

H114

A

1672-7991(2016)04-0094-05