不同针灸疗法结合康复训练治疗中风后肩手综合征的临床观察

高翱

(辽宁中医药大学附属医院,辽宁 沈阳 110032)

不同针灸疗法结合康复训练治疗中风后肩手综合征的临床观察

高翱

(辽宁中医药大学附属医院,辽宁 沈阳 110032)

目的:比较电针、温针两种针灸疗法结合康复训练治疗中风后肩手综合征的临床疗效。方法:符合纳入标准中风后肩手综合征患者60例,随机分为电针组(30例)和温针组(30例)。在常规康复治疗基础上,两组患者分别加用电针和温针疗法,每周治疗5次,4周为1个疗程。4周后对两组患者治疗前后的疼痛肿胀程度、运动功能情况及疗效进行对比分析。结果:电针疗法和温针灸疗法分别结合康复治疗对改善中风后肩手综合征患者疼痛和肿胀症状均有肯定的疗效(P<0.05)。温针疗法在改善患者肿胀症状方面优于电针疗法(P<0.05)。电针疗法和温针疗法对肩手综合征患者的上肢运动功能的恢复均有积极的作用(P<0.05),均可以提高治疗的总有效率(P<0.05),两种疗法在改善运动功能和总有效率方面的对比差异无统计学意义(P>0.05)。结论:两种疗法对肩手综合征的治疗均有积极的作用,在治疗肿胀较重的患者时可优先选用温针疗法,两种疗法在改善运动功能和总有效率方面的优劣仍有待进一步研究。

肩手综合征;电针;温针;康复

肩手综合征是中风之后偏瘫患者常见的并发症,主要以肩部、手部、腕部疼痛肿胀,肢体活动障碍为主要临床表现的一组症候群。在我国其发病率可高达70%,严重影响着患者肢体功能的恢复[1]。临床治疗不当或者不及时,均可导致患者肩部手部永久性的功能障碍,甚至畸形。目前,针灸对肩手综合征的治疗主要有康复疗法、针灸疗法和物理疗法等。近年来,国内很多学者报道通过康复结合针灸疗法在治疗中风后肩手综合征上获得了肯定的疗效。在众多研究中,康复疗法大同小异,但在结合针灸方面各具特点,其中主要以电针和温针居多,因此本研究主要研究分析电针和温针分别结合康复在治疗肩手综合征上的疗效和作用机制,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年3月—2015年6月期间在我院确诊为中风后肩手综合征的患者60例,通过随机数字表法分成两组,分别为电针组(30例)和温针组(30例)。

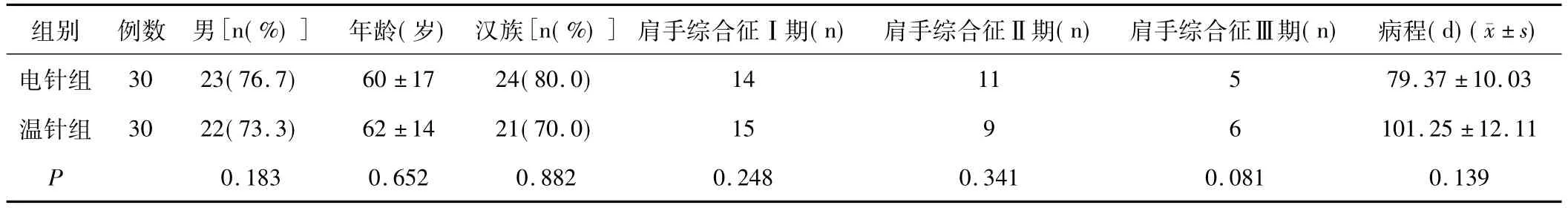

通过对电针组和温针组两组患者的性别、年龄、肩手综合征临床分期等一般基线资料进行组间对比分析,结果显示两组患者在年龄、性别、民族及肩手综合征分期、病程等一般基线资料的差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,具体见表1。

表1 两组患者一般基线资料对比

1.2 诊断和评分标准

1.2.1 脑卒中和中风中西医诊断标准

脑卒中西医诊断标准以中华医学会《临床诊疗指南》[2]为指导。中风中医诊断标准参照国家中医药管理局《中风病诊断和疗效评定标准》[3]。

1.2.2 肩手综合征诊断与分期标准

肩手综合征的诊断和分期以中国康复研究中心《脑卒中的康复评定与治疗》为指导[4]。患者确诊因神经系统疾病导致一侧肩部、手部、腕部疼痛,同时可伴皮肤红润、温度升高、活动受限等表现。排除外伤及周围血管病等因素。

分期标准:Ⅰ期:患者一侧肩部疼痛,同侧手腕手指肿胀,手指多强直,屈曲受限,被动强屈疼痛。Ⅱ期:患者肩部、腕部和手部的自觉性疼痛肿胀感消失,皮肤及肌肉萎缩明显,手指活动较I期更加受限。Ⅲ期:患者手部肌肉皮肤萎缩,手指挛缩废用。

1.2.3 纳入标准

1)符合西医脑卒中,中医中风病的诊断标准;2)符合肩手综合征I期的诊断标准;3)年龄在45~75岁之间;4)患者生命体征平稳,无近期生命危险;5)患者对本研究治疗知情同意。

1.2.4 排除标准

1)不符合脑卒中和中风的诊断标准;2)肩手综合征Ⅱ期及Ⅲ期的患者;3)不能配合或不同意检查及治疗者;4)有严重的心、肝、肾等原发性疾病及精神疾病者。

1.3 治疗方法

1.3.1 针灸取穴及操作方法

电针和温针均根据《针灸治疗学》有关中风肩手综合征治疗的穴位进行临症加减[5]。主穴如下:外关、肩髃、曲池、手三里、合谷。两组患者均使用“华佗”牌,一次性针灸针(0.32 mm×25 mm,50 mm)。患者取仰卧位,常规酒精消毒后快速进针,行平补平泻手法。1)电针方法:穴位针刺得气后,将电针仪(达佳牌G6805-D型)连接各穴位针柄,应用疏密波,频率20赫兹。肩髃和曲池一组,合谷与手三里一组,治疗强度以上肢肌肉微颤,患者耐受为宜,时间30 min。2)温针方法:穴位针刺得气后,将处理过的2 cm左右的“汉医”牌艾条点燃,并插于各穴位针尾部,穴位皮肤表面覆隔热纸以防烫伤,每次治疗炙2节艾条。

1.3.2 康复训练方法

康复训练方法依据人民卫生出版社出版的《康复医学》3版制定。

1)良肢位摆放:健侧卧位时,保持患侧肩部充分前伸,肩关节屈曲90°左右,肘关节、指关节伸展,腕关节背伸,将患侧上肢置于枕上,患侧下肢垫高置于身体前,髋关节、膝关节自然屈曲。患侧卧位时,肩关节屈曲,肘关节、指关节伸展,前臂旋后,腕关节背伸。患侧下肢伸展,膝关节自然屈曲,健腿屈曲置于枕头上。仰卧位时患侧肩部和手臂垫高,肩胛骨前伸,上肢外展,肘关节、指关节伸展,腕关节背伸,大拇指外展。患侧臀部、大腿及膝关节垫高,骨盆前伸。坐位时,保持患侧上肢端于胸前,保持肩胛骨前伸,不可自然悬垂。2)上肢主动训练:主动活动,肩胛骨前伸位,指导帮助患者行手部抓握动作;仰卧位时,行Bobath握手上举训练,双手掌心相对,十指交叉握,患手拇指在上,肘关节伸展,上举过头,或随肩关节正常活动范围主动运动。3)上肢被动训练:患者仰卧位,以关节活动度为基础,以不产生疼痛为度,进行肩关节、肘关节、腕关节和指关节的被动活动,以抗痉挛模式为主,如肩关节外旋,肘关节伸展等。上肢的主被动活动每次训练45 min。

1.3.3 疗程

两组患者均每周治疗5次,4周为1个疗程。

1.4 疗效评价

治疗4周后对两组患者治疗前后的疼痛肿胀程度、运动功能情况、日常生活活动能力及疗效进行对比分析。

1.4.1 疼痛评价标准

疼痛评定应用一目测比评价表[6]:将一根10 cm长的细线置于患者面前,告知患者一侧代表无疼痛,另一端代表疼痛最剧烈,由患者根据本身疼痛程度进行自我选择,无痛到疼痛最剧期间为10分。0分为不痛,2分为偶发轻微疼痛,4分为频发轻微疼痛,6分为可忍受的频发较重疼痛,8分为持续性难以忍受疼痛,10分为剧痛拒触。

1.4.2 肿胀评价标准

肿胀评价根据《中国康复医学诊疗规范》以及软组织损伤症状分级标准制定[7]:0分为无明显肿胀,1分为关节周围软组织轻度凹陷,2分为关节肿胀与骨突部相平,3分为关节肿胀高于骨突部,可伴有关节积液。

1.4.3 运动功能情况评定

应用简化Fugl-Meyer运动功能评分方法[8]上肢评定标准对两组患者治疗前后评分进行对比分析。

1.4.4 疗效判定标准

疗效标准根据《脑卒中的康复评定和治疗》[9]制定。

治愈:治疗后关节疼痛水肿消失,关节活动度达正常范围,手部小肌肉无萎缩;显效:治疗后疼痛明显减轻,肿胀基本消失,上肢活动轻度受限,手部小肌肉无明显萎缩;有效:治疗后关节疼痛肿胀稍有好转,肿胀略有减轻,关节活动受限明显,手部小肌肉有轻微萎缩;无效:关节疼痛肿胀等临床症状无改善,关节活动度较治疗前无变化,上肢肌肉萎缩进行性加重。

1.5 统计学处理

选用SPSS18.0进行统计分析,计量数据应用t检验,数据以均数±标准差表示,计数资料应用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义,P>0.05为差异不具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者疼痛评分比较

由表2可知,两组患者治疗前疼痛评分比较差异无统计学意义(P>0.05),疼痛评分具有可比性。治疗4周后,两组患者疼痛评分较前比较均有改善,其差异具有统计学意义(P<0.05)。电针组和温针组治疗后疼痛评分对比差异无统计学意义(P>0.05)。从而提示电针疗法和温针疗法均对改善肩手综合征患者的疼痛有肯定的疗效,但在疗效优劣方面仍有待进一步研究。

表2 两组患者治疗前后疼痛评分对比(±s)

表2 两组患者治疗前后疼痛评分对比(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与电针组治疗后比较,&P>0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后电针组 30 5.49±0.99 3.42±0.81*温针组 30 6.36±1.06 3.19±0.66*&

2.2 两组患者肿胀评分比较

由表3可知,两组患者治疗前肿胀评分比较差异无统计学意义(P>0.05),肿胀评分具有可比性。治疗4周后,两组患者肿胀评分较前比较均有改善,其差异具有统计学意义(P<0.05)。温针组治疗后肿胀评分优于电针组,差异具有统计学意义(P<0.05)。从而提示电针疗法和温针疗法均对改善肩手综合征患者的肿胀均有肯定的疗效,并且温针组较在改善肩手综合征患者肿胀程度方面优于电针组。

表3 两组患者治疗前后肿胀评分对比(±s)

表3 两组患者治疗前后肿胀评分对比(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与电针组治疗后比较,&P<0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后电针组 30 2.13±0.34 1.14±0.55*温针组 30 2.04±0.39 0.77±0.56*&

2.3 两组患者上肢运动功能评分比较

由表4可知,两组患者治疗前上肢运动功能评分比较差异无统计学意义(P>0.05),运动评分具有可比性。治疗4周后,两组患者上肢运动功能评分较前比较均有改善,其差异具有统计学意义(P<0.05)。电针组和温针组治疗后运动功能评分对比差异无统计学意义(P>0.05)。从而提示电针疗法和温针疗法均对改善肩手综合征患者的上肢运动有肯定的疗效,但在疗效优劣方面仍有待进一步研究。

表4 两组患者上肢运动功能评分比较(±s)

表4 两组患者上肢运动功能评分比较(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与电针组治疗后比较,&P>0.05。

组别 例数 治疗前 治疗后电针组 30 13.29±11.94 29.14±0.25*温针组 30 14.04±12.19 31.77±0.59*&

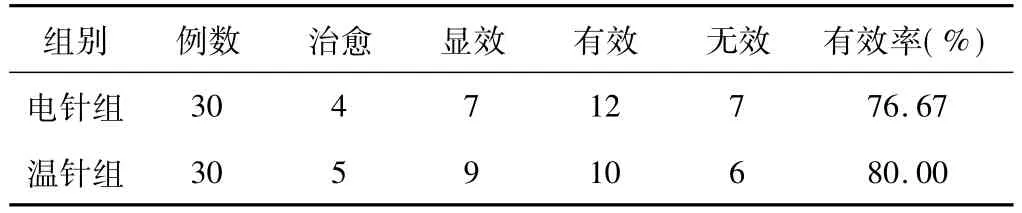

2.4 两组患者治疗后疗效对比

由表5可知,两组患者治疗后总有效率对比差异无统计学意义(P>0.05),从而推断电针疗法和温针疗法在治疗肩手综合征患者的疗效方面差异不明显。

表5 两组患者治疗后疗效对比

3 讨论

肩手综合征是脑卒中患者常见的并发症,通常在发病后的1~3个月出现。西医认为该病的病因主要是由于脑卒中后,脑组织缺血缺氧,中枢神经系统损伤受累,从而导致肢体活动障碍,出现上肢肌群和下肢肌群的萎缩,肌力和肌张力均有所降低。同时,患侧肢体的交感神经兴奋性增高,诱导血管痉挛反应的发生,使上肢肩关节、腕关节及手部出现疼痛和水肿,疼痛刺激末梢神经反馈给脊髓,反过来进一步加重血管痉挛,形成恶性循环[10]。

中医对痹症的描述与肩手综合征的临床特征大致相符。早在《灵枢》中有云:“项不可以顾,肩似拔,臑似折……颈、颔、肩、臑、臂外后廉痛”,认为本病主要是由于患者气滞血瘀、阻滞经脉,气机不利,不通则痛;经脉不通,水液代谢失常,泛滥于肌肤则发为水肿。《济生方》有载:“……体虚,腠理空疏,受风寒湿气而成痹也。”《痹论》认为:“风寒湿邪留连于筋骨,则疼痛难已……”“日久则瘀”,湿邪黏滞,易于侵袭关节,气机不畅,湿阻血瘀,进而关节肿胀疼痛。

在肩手综合征的临床治疗上,目前没有一种药物被认定有确切的疗效。对肩手综合征的治疗主要有交感神经阻滞、封闭、物理康复治疗及中医针灸疗法[11]。

康复运动疗法在良肢摆放的基础上,运用恰当的运动手法,对生理的肩手泵机制进行激活,通过增强患者本体感觉的控制,促进静脉血液回流,缓解肌肉张力,从而防止功能障碍肢体关节黏连的发生,缓解组织损伤和疼痛。在康复运动的同时,产生的热能也可以增加胶原组织的延展性,减轻肌肉萎缩,从而改善肢体功能活动[12]。康复运动疗法对肩手综合征的疗效已经在临床上得到了广泛的肯定。

针灸具有疏通经络,活血止痛的作用,针灸疗法有利于脑卒中偏瘫患者的肢体功能改善,通过影响大脑皮层生物活动,改善脑部供血,对人体恢复正常肌张力有积极作用[13]。

电针疗法是利用电针治疗仪输出电流,通过毫针作用于人体的穴位,从而达到治疗疾病的目的[14-15]。有研究显示[16]针灸穴位周围人体的感觉传导器较密集,电针疗法可以通过持续的电流,将刺激通过脊髓神经传入大脑,通过调节大脑的兴奋性提高痛阈,从而减轻疼痛,另一方面可以使萎缩的肌肉局部节律性收缩,改善肌肉组织的供血,加快对炎症物质的代谢,以达到缓解疼痛肿胀的目的。

温针灸法是将针法和灸法相结合的一种治疗方法,此疗法拥有艾灸和针灸的双重作用。当置于毫针尾部的艾绒燃烧时,释放的热量通过热效应,对穴位局部产生温经活血、化瘀止痛的作用,同时人体会产生应激反应进行自我调节,提高自身的免疫力[17-18]。温针灸可以攻补兼施,疏通经脉,从而达到镇痛、消肿的作用。

近年来,针灸结合康复疗法治疗肩手综合征取得了良好的疗效,多项研究表明两种疗法的有机结合可以缓解脑卒中后肩手综合征的疼痛肿胀,同时可以提高患者的肢体活动能力。李志方等[19]将92例中风后肩手综合征患者随机分为针灸结合康复治疗组和单纯康复治疗组,进行为期1个月的治疗,对两组患者的疼痛、水肿及上肢功能进行评分比较,结果显示针灸康复疗法对肩手综合征患者的临床疗效显著,并优于单纯康复组。陈祥芳等[20]对60例肩手综合征患者随机分为治疗组和对照组。治疗组针灸结合康复治疗,对照组单纯针灸治疗,对两组患者治疗后效果对比得出针灸结合康复疗法可以明显改善肩手综合征患者的临床症状,在提高患者肢体功能方面优于单纯针灸组。

本研究结果显示,电针疗法和温针灸疗法分别结合康复治疗对改善脑卒中后肩手综合征患者疼痛和肿胀症状均有肯定的疗效。温针疗法在改善患者肿胀方面优于电针疗法,这有可能与温针疗法的局部热效应有关。电针疗法和温针疗法对肩手综合征患者的上肢运动功能的恢复均有积极的作用,均可以提高治疗的总有效率,两种疗法在改善运动功能和总有效率方面的优劣仍有待进一步研究。

[1]赵敬宜,王恩龙.脑卒中后肩手综合征诊疗概况[J].实用中医内科杂志,2016,30(5):119-120.

[2]中华医学会.临床诊疗指南·神经病学分册[M].北京:人民卫生出版社,2006:35-40.

[3]李小婵,温春胜,吴新贵.脑梗死CT分型与中医中风病诊断的对比研究[J].广西医科大学学报,2015,32(6):936-938.

[4]盛玉琴,吴雪兰.近5年中风后肩手综合征研究进展[J].中医药临床杂志,2016,28(2):282-284.

[5]黎明全,周翔,蒋海琳,等.针刺治疗肩手综合征选穴规律[J].中国老年学杂志,2015,35(6):1498-1499.

[6]秦宏,马丹,罗峰,等.肌内效贴布治疗脑卒中后肩手综合征患者疼痛肿胀疗效观察[J].中国运动医学杂志,2014,33(12):1149-1152.

[7]朱大伟,苏佳灿.软组织损伤的评分进展[J].创伤外科杂志,2013,12(5):465-468.

[8]潘国新,陶春静.人体肩关节运动功能康复评估研究[J].北京生物医学工程,2016,35(1):58-63.

[9]张通.中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)[J].中国康复理论与实践,2012,18(4):301-318.

[10]黄奏琴,裴建,王伟明,等.针药配合功能训练治疗中风后肩手综合征临床观察[J].上海针灸杂志,2015,34(6):511-514.

[11]张晓莉,唐朝正,贾杰.中西医治疗脑卒中后肩手综合征现状分析[J].中国康复医学杂志,2015,30(3):294-298.

[12]热迪娜·亚生.康复治疗对脑卒中患者的治疗效果分析[J].中国实用神经疾病杂志,2014,17(6):95-96.

[13]徐琰,李万瑶,刘洁,等.针灸与康复治疗脑卒中后肩手综合征疗效比较的系统评价与Meta分析[J].时珍国医国药,2013,24 (7):1794-1798.

[14]叶晓春,赵普,王亮,等.电针腰椎夹脊穴治疗根性坐骨神经痛的临床疗效观察[J].中医药信息,2015,32(1):108-111.

[15]肖飞,蔡宏,波任红,等.电针膀胱经穴对腰椎间盘突出症镇痛效应的临床研究[J].中医药学报,2015,43(4):76-79.

[16]田向东,王猛.脑卒中后肩手综合征的中医药治疗[J].中华针灸电子杂志,2014,30(1):20-22.

[17]杨福彪,王超.针刀松解黄韧带联合温针灸治疗老年腰椎管狭窄随机平行对照研究[J].中医药信息,2016,33(4):99-101.

[18]李娟娟,吴伯涛,刘明,等.不同针刺法治疗肩手综合征疗效分析[J].中医学报,2014,29(2):302-304.

[19]李志方,顾娟红,胡敏.针刺治疗中风后肩手综合征46例临床观察[J].中国民族民间医药,2015,24(21):78-79.

[20]陈祥芳,乔波,刁殿军.综合康复疗法治疗中风后肩手综合征疗效观察[J].上海针灸杂志,2016,35(3):266-269.

R246

B

1002-2406(2017)02-0086-04

高翱(1981-),男,主治医师,主要研究方向:中医针灸学。

2016-07-31

修回日期:2016-08-10