基于CiteSpace的我国留守儿童研究现状分析

杨瑞仙,权明喆,魏子瑶

(郑州大学 信息管理学院,河南 郑州 450001)

基于CiteSpace的我国留守儿童研究现状分析

杨瑞仙,权明喆,魏子瑶

(郑州大学 信息管理学院,河南 郑州 450001)

为探寻我国留守儿童研究现状,梳理了该研究领域的发展脉络,利用信息可视化软件CiteSpace Ⅱ,对CNKI中收录的2004—2016年间的7725篇留守儿童研究论文和CSSCI中收录的372条相关文献的题录数据进行了分析,对留守儿童研究的时间分布、演进动力、经典文献及主题分布进行了分析。结果表明:近几年留守儿童研究文献增长趋于平缓;关注该领域的众多学者、机构缺乏合作,留守儿童研究相对封闭;学术代表团队已经开始转变研究视角;各学科从不同角度对留守儿童问题进行研究,形成了百花齐放、百家争鸣的局面;提出切实可行的解决方案并付诸于实践与验证是留守儿童研究的未来趋势。

留守儿童;CiteSpace;演进动力;主题分布

0 引言

自改革开放以来,中国社会急遽变化,随着经济体制的转型及城乡经济一体化进程的加速,农村富余劳动力纷纷涌入城市,中央“一号文件”的颁布,又取消了农民外出务工的政策性限制,于是出现了“民工潮”,伴随“民工潮”产生的还有数量可观的留守儿童群体。最早提出“留守”儿童的国内学者上官子木[1]将其定义为完全由祖父母抚养而父母均在国外的儿童。之后又有学者提出“留守儿童”是现代家庭投身经济大潮的产物,指夫妻两人忙于闯荡商潮,而被父母冷落的儿童,并未指明儿童居住在城市或农村。2016年国务院发布《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》[2]对“留守儿童”给出了定义。2017年“两会”的政府工作报告中指出“要加强农村留守儿童关爱”。由此可知,留守儿童问题至今仍是社会热点问题,解决该问题,是构建和谐社会、提高我国整体人口素质的必然需要。

本文通过CiteSpace对该领域的文献进行定量可视化分析,揭示国内留守儿童研究的时间分布,各学科、作者、机构为相关研究做出的贡献以及研究热点演变等研究现状,旨在为相关研究和实践的开展提供借鉴。

1 数据来源与数据处理说明

依据现实情况和CiteSpace[3]对数据来源的要求,本研究分别选取CSSCI及CNKI作为文献搜索引擎。在中文社会科学引文索引数据库采集数据的策略是“篇名(模糊)”=“留守儿童”OR“关键词(精确)”=“留守儿童”,不规定其他检索条件,共采集了1998—2016年的372条记录,下载各文献记录的题录数据,保存为以“download_*.txt”命名,格式为UTF-8的文件,用于共被引分析。在中国知网数据库采集数据的策略是“文献类型”=“article”AND“主题”=“留守儿童”;其他检索条件不限。但在随后使用CiteSpace进行可视化分析时发现,modularity和silhouette两个指标,即模块值(Q指)和平均轮廓值(S指)并不理想,所绘制的知识图谱不科学,1994年至2004年的节点数和连线极少,通过甄别历年数据,发现1994年至2004年总共只有6条文献记录。随后,我们剔除掉1994—2004年文献的题录数据,最终保留7725篇文献的题录数据,仍保存为以“download_*.txt”命名,格式为UTF-8的文件,用于共现分析。

2 留守儿童研究的时间分布分析

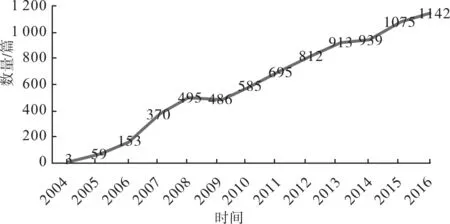

研究文献数目的变更是衡量某领域研究进展的成效指标,测绘相关文献的年度分布图,对评估该领域,瞻望其发展趋向和变动具有重要作用[4]。为了进行更全面、历史的统计,本文采用从CNKI下载的数据来绘制留守儿童研究论文的年度分布图(见图1)。

图1 研究文献年度分布图

观察文献年度分布曲线可知,我国留守儿童研究进程可划分为以下几个阶段。第一阶段:2004—2007年,相关学术论文数量自2004年开始迅猛增长,从2004年的3篇增加到2007年的370篇。这同2004年教育部召开的“中国农村留守儿童问题研究”[5]座谈会有很大关系。在此之后,国内学者纷纷把研究对象指向农村留守儿童,并提出了解决方案。第二阶段:2007—2013年,此阶段中,留守儿童研究的发文量比上一阶段有了很大的提高,相关文献数量总体呈增长趋势,表明此问题已得到不同专业研究者的广泛关注。第三阶段:2013—2016年,近几年相关研究的发文量增长趋于平缓,表明留守儿童研究已回归理性,学者们以更理性的眼光探究问题,而不是像媒体那样夸大问题。

3 留守儿童研究的演进动力分析

我国留守儿童研究的发展离不开一大批热衷科研、关心社会的有识之士,以及师资力量雄厚的科研机构。人才、机构是留守儿童研究演进和发展的动力来源和基础条件,探索和摸清这些基础条件有利于从全局上把握我国留守儿童研究的发展脉络。

3.1 作者分布

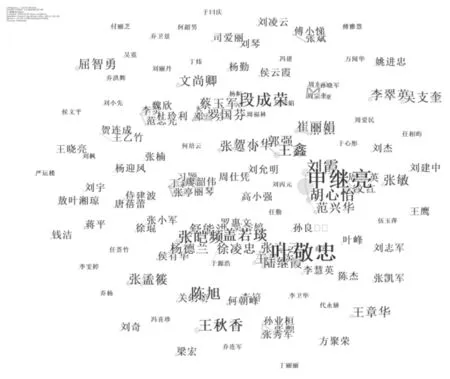

基于2004年到2016年间发表的论文,遴选每一年中出现频率最高的前30位作者,经过处理得到节点数为435,连线数为394的合作作者网络,该网络是由6个时间切片的小网络经合并后形成的(见图2)。

图2中的节点代表相应的作者,该网络图谱的密度为0.0042,密度较低,图中的节点多为独立节点,连线较少,整个图谱呈现散点图状,作者分布较散,这在一定程度上说明了研究的封闭性。值得注意的是,以段成荣、申继亮、叶敬忠等人为代表的几个学术群体长期活跃于留守儿童研究领域,为该领域的发展做出了突出贡献。由图2可知,这几个学术群体代表节点的标签最大,说明团队成员间的合作深度强。其中,段成荣团队很早便利用2000年人口普查抽样数据,调查了全国留守儿童的规模、地域分布、家庭类型等基本情形[6]。此后,他们又分别利用2005年全国1%人口抽样调查数据[7]和2010年全国人口普查数据[8]开展研究,不仅估量了不同时期全国留守儿童的基本境况,还剖析了其在受教育、家庭照料等方面的处境变动。其研究结论不单提供了我国留守儿童生活和成长的重要信息,还改变了人们对留守儿童的习惯性认识。不久之后,叶敬忠团队也组织开展了相关研究,他们围绕父母进城打工对留守儿童的影响这一问题,从社会学的立场出发[9],分别探究了“留守”这一事实对儿童的生活、心理、学习等方面的影响[10-12],客观真实地反映了农村留守儿童的生活图景[13],并针对这些影响,对症下药,提出合适的应对机制。2007年,申继亮团队开始发力,组织了“影响留守儿童心理发展因素”的研究专题,从微观心理学视角出发,采用质性和量化研究相结合的方式,以社会支持[14]为切入点,展开了一系列研究,为实践中对留守儿童的预防和干预提供了有力的指导。

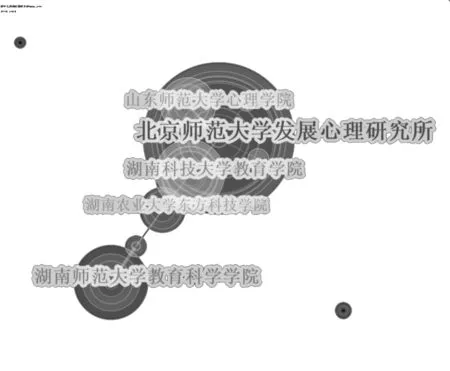

3.2 机构分布

选取节点类型为institution,生成合作机构网络图谱(见图3)。该图谱同合作作者网络图谱一样都是散点图,再次印证了我们对“留守儿童研究相对封闭”的判断。对留守儿童研究的机构之间的合作较少,而合作机构网络图谱主要用于展示机构间的合作关系,故在此处仅列出具有典型合作关系的机构的局部图。在留守儿童研究领域,北京师范大学发展心理研究所与湖南科技大学教育学院、湖南师范大学教育科学学院等众多机构有着良好的合作关系,其学术群体包括申继亮团队等。而叶敬忠团队所在的中国农业大学人文与发展学院,段成荣团队所在的中国人民大学人口与发展研究中心,以及相关发文量可观的西南大学教育学院(学部)、华中师范大学教育学院、安徽师范大学教育科学学院等机构,与其他机构的合作并不密切,相关合作研究有待增强。

图2 研究学者可视化分析

4 留守儿童研究的文献共被引分析

自Garfield发表《引文索引应用于科学》[15],引文分析便逐渐成为文献计量学的重要研究方法,被海内外研究人员广泛应用于不同学科领域。由CiteSpace所生成的共被引知识图谱是基于两篇参考文献被同一篇文献引用的现象,即参考文献共同被引用的关系而生成。在知识网络图谱中有着重要意义的节点,多具有高中介中心性或高被引频次,这些节点连接两个或两个以上的聚类。如果这些聚类处于不同时间段,还意味着该节点是不同研究阶段间的重要过渡节点,对推动研究有重要意义。通过分析共被引网络中的聚类及关键节点,可以揭示留守儿童研究领域的知识结构。配置节点类型为“cited reference”,调度至合适的阈值,最后生成共被引网络(见图4)。

图3 合作机构网络局部图谱

图4 文献共被引网络图谱

图4右下方的诸多节点代表了出现年份较早的文献,而左上方的诸多节点代表出现年份较晚的文献。从图4可观察出,右下方众多节点相互间联系紧密,这同2008年前发表的诸多文献常常被共同引用的事实相符。重要节点一般坐落于连接“节点群”间的关键路径上,无论是高被引文献还是高中心性文献,往往都具有很重要的内容,一篇高被引文献象征着一种被广为接受的见解[16]。依据图4,我们列出了在留守儿童研究领域,具有高被引的、高影响力的部分论著。

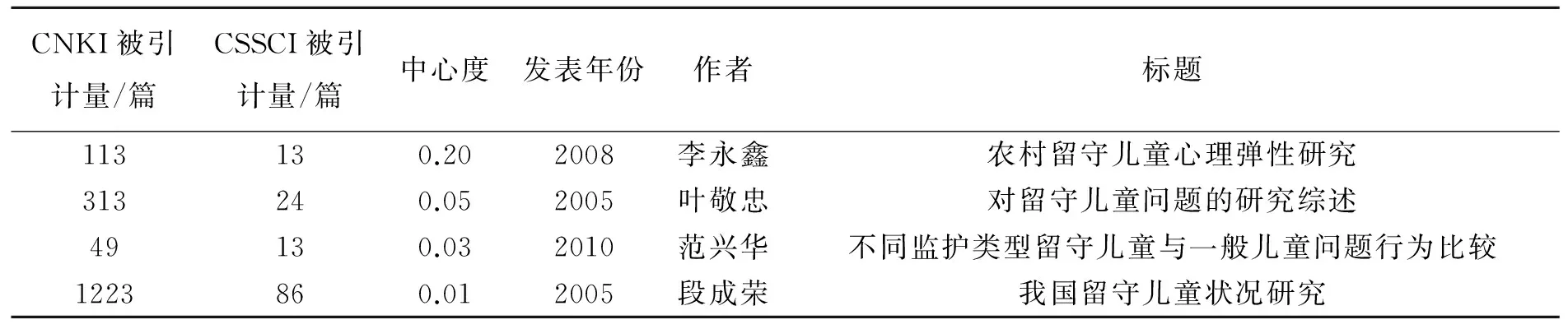

表1 留守儿童研究领域的代表著作

从表1中可以看出,李永鑫于2008年发表的《农村留守儿童心理弹性研究》[17]一文的被引用量并不高,但其在文献共被引网络图谱中却起着连接较早年份“节点群”与最近年份“节点群”的重要过渡作用,属于“影响留守儿童心理发展因素”研究专题的研究成果。李永鑫在研究方案的设计、资料的收集、数据的处理和分析等各个阶段,都极力避免以往研究带有的先入为主的倾向,没有特别地存眷相关负面影响,而针对已有研究较少问津的儿童个体适应差异及保护性因素的状况,深入研究了影响留守儿童良好适应的保护性因素,为其他学者提供了新颖的研究视角。

图5 文献共被引聚类网络

基于文献共被引图谱,通过谱聚类算法[18]生成知识聚类,用title terms来对各个类进行标签,结果如图5所示。经过CiteSpace的自动聚类,该网络被分为221个类,每个子类都代表留守儿童研究领域的一个小分支,如子类家庭关系、道德成长问题[19]、户籍制度改革[20]、儿童权利[21]、心理健康[22]等。每个子类中间有交叉,但由模块化系数(modularity)为0.9195可知,聚类间的模块化程度高,重叠部分少,所以各子类不完全相同。总体而言,我国留守儿童研究内容呈多元化趋势,但无论具体的研究内容是什么,大都表达了追求教育公平、关爱弱势群体的理念。

5 留守儿童研究的主题分布分析

5.1 学科分布分析

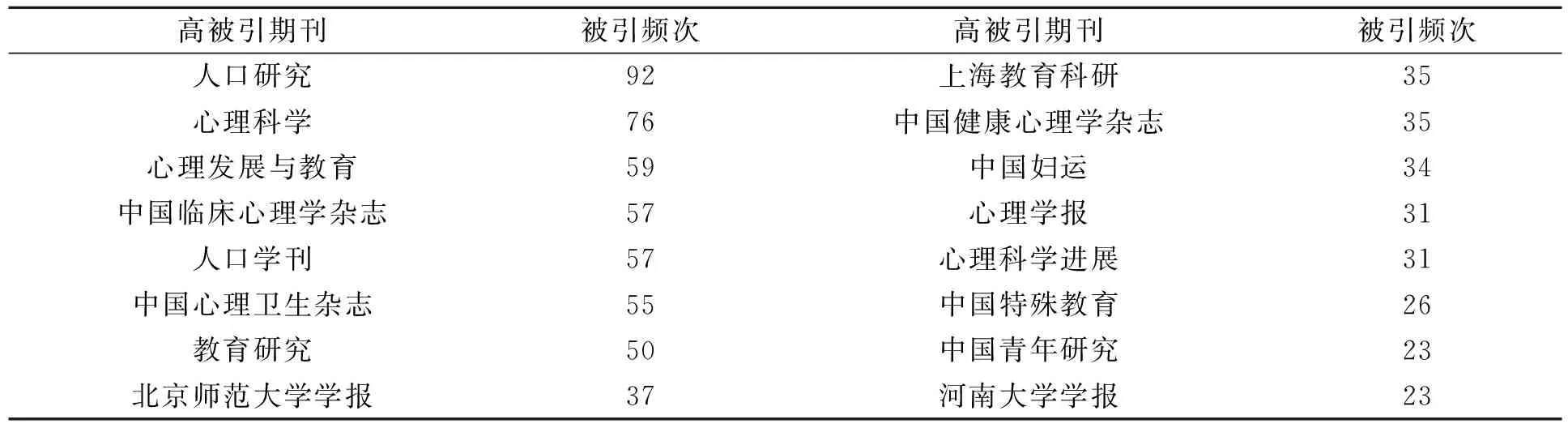

将GiteSpale中的Node Types(节点类型)选择为Cited Journal(被引期刊),选取合适阈值后,生成期刊共被引图谱,依据图谱获取高被引期刊,统计数据见表2。

表2 高被引代表期刊

《人口研究》《人口学刊》立足于人口学研究,其刊登的学术论文多是利用人口普查或抽样数据,调查了全国留守儿童的各项基本信息,所得研究结论填补了留守儿童生存和发展信息的空白,因而在该研究领域中主要扮演基础研究的角色。心理学在留守儿童研究中占据着主体和核心地位,在表2列出的16个高被引期刊中,国内心理学研究方面的核心期刊数目就高达7个。这同留守儿童问题的自身性质紧密相关,随着社会经济的发展,及2020年全面建成小康社会关头的临近,留守儿童群体已经不缺乏物质保障,愈来愈多的学者和资深社工指出,“留守儿童问题,不光是钱就可以摆平的”[23],更多的学者针对留守儿童潜存的心理健康问题,提供了应对之策。通过查阅表2中心理学核心期刊的代表文献,发现心理学领域学者使用各类量表和问卷[24],以留守儿童为被试对象[25],探究其心理健康状况[26],研究其心理问题的特点及影响因素[27],考察各因素间的关系[28],研究社会支持的作用[29],提出切实可行的干预模式[30],以解决留守儿童问题。留守儿童缺乏独立的意志和完全的行为能力,他们重要的社会化场所——家庭,存在一定的问题,这也是教育学学者介入留守儿童研究的重要原因。虽然表2中出现的教育学核心期刊数目并不多,实际上,却是教育学的相关学者们最早发现留守儿童问题的。早在2002年,教育学的相关学者就提出农村“留守儿童”教育问题迫需处理[31],引起政府关注。不久后,中央教育科学研究所教育发展研究部便承担了教育部基础教育司委托研究的课题“中国农村留守儿童问题研究”,发表调研报告指出,留守儿童存在的学习问题、生活问题、心理问题,以及问题成因与社会、家庭、学校各方面的关系[32],引起了各学科专家的广泛注意。此后,教育学学者们又对留守儿童教育问题的规模、性质、政策和法律责任进行了基本判断[33],从宏观到微观多个角度,就如何改良其教育状况的政策、协作体制以及应然措施给出对策[34],提出依靠全社会的努力[35],协力解决问题的愿景。

其实不单单是人口学、心理学、教育学这三门学科,社会学、统计学、法学[36]、行政学[37]、新闻学[38]、卫生学[39]等众多学科都为留守儿童研究领域的发展做出了重要贡献。众多不同专业背景的学者依据自家的理论,应用多元化的研究工具,从相异的视角切入问题,最终形成百花齐放、百家争鸣的繁荣景象。

5.2 研究热点分析

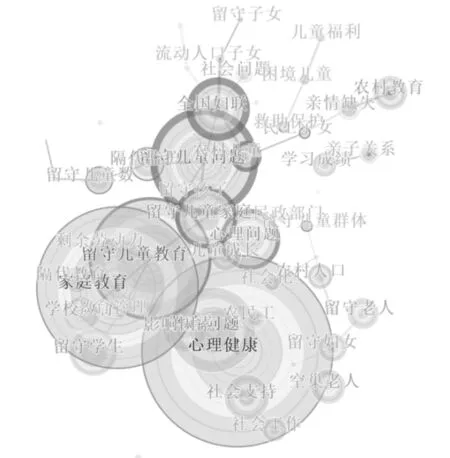

将GibeSpace中的Node Types(节点类型)选择为keywords(关键词),阈值设定为Top30,每两年作为一个时间切片,再使用Pathfinder 算法对每个时间切片的知识网络及所有切片的合并网络进行剪裁,以达到精简网络结构并凸显重要节点与联系的目的,最终生成留守儿童研究的关键词图谱。本文以“留守儿童”为主题词进行检索,所以“留守儿童”必然是图谱中最大、最重要的节点,而“农村留守儿童”是图谱中第二大的节点,这是因为有许多学者简单地将“农村留守儿童”群体等同于“留守儿童”群体。鉴于上述两节点过大,使得网络结构混乱,本文将代表研究对象的两个大节点隐去,得到图6。

在关键词知识图谱内的节点半径愈大,代表其出现频次愈多,其年轮结构则代表了文献历史,靠近圆心的圆环表示较早年份,远离圆心的圆环则表示最近的年份。圆的边缘被一道外圈标记的节点有着不小于0.1的中心度,即具有较高的中心性,表示在知识网络中是重要的节点。结合图6,可知“心理健康”“家庭教育”“心理问题”“隔代监护”“民工子女”“救助保护”[40]“社会支持”“影响因素”“农村教育”等是具有高共现率或高中心性的节点。关键词是作者通过归纳总结得到的文章精髓,因而,高频或高中心性关键词可用于探究某个领域的热点[41]。上述众多关键词便与以往众多的热点问题契合。

图6 关键词知识图谱

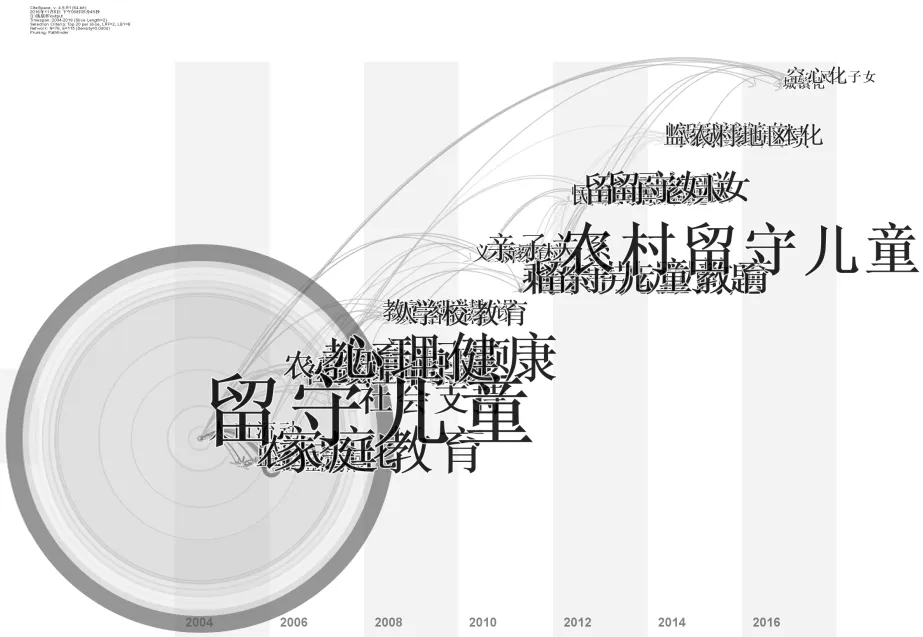

图7 研究热点时间序列图

图7展现了自2004年以来留守儿童研究中的热点关键词的时间变化趋势,该图是一个以时间为横轴的二维坐标图,文献代表节点依据初次被引年份,陈列于各个时间段中,通过各时间段的连线,还可观察出不同时间段间的传承关系。由图7可知,对留守儿童的研究在这数10多年从未间断,留守儿童问题被披露不久,关于留守儿童的家庭教育、学习成绩、隔代监护[42]等问题立即成为研究热点。自2006年后,研究热点就转变为留守儿童的心理健康、社会支持、影响因素等方面,心理学相关研究者逐渐将留守儿童作为重要研究对象。此后几年,学者们又把研究视角转变到学校教育、亲子关系等问题上。至2012年,“农村留守儿童”一词的出现频率极高,这同样与概念界定不统一有关。近几年学者们开始研究同样因为家人外出务工而出现的留守妇女[43]、留守老人[44](空巢老人)群体。随着制度、法律的完善,政策的导向,社会的帮协,人们观念的转变,留守儿童群体规模的确在逐渐减少。但由于农村本土文化供养不足,中青年人不愿回农村,更多的父母选择带着孩子进城生活学习,使得整个留守儿童群体向流动儿童群体转变,正因如此,愈来愈多的学者们开始对比研究留守儿童与流动儿童[45]两个群体。

最后,利用软件提供的burst detection(突变)算法,来确定留守儿童研究的前沿。图谱显示,近两年,主题词变化率较高的词除了上文提及的留守妇女、空巢老人(留守老人)外,还有儿童福利、监护制度、救助保护、未成年人保护等,说明探究如何实际解决留守儿童问题将成为研究新趋势。

6 结论

纵观上述研究可知,以“中国农村留守儿童问题研究”座谈会的召开为标志,社会各界皆聚焦于留守儿童群体,不同专业背景的研究者、科研机构、机关部门对其研究力度在不断加大,获得了醒目的成果。同时,我们也要指出目前研究尚存的不足之处。

第一,核心概念尚无统一界定。由于各专业背景的研究者立足于不同理论及研究视角,使得留守儿童概念长久以来未能得到统一界定,这从前文的关键词分析中可以得到佐证。一方面,不同学者对“儿童”的年龄界定不同;另一方面,不同学者对“留守”这一说法本身也有着不同见解。

第二,研究取向仍以消极视角为主导。由于新闻媒体在报道留守儿童问题时为引起社会关注,所报道的大多是负面案例,给社会大众包括众多学者留下了留守儿童等同于问题儿童的深刻印象。受此影响,许多研究带有先入为主的倾向,如:众多心理学学者过多关注留守儿童焦虑、抑郁等消极心理,即使是探讨主观幸福度、生活满意度这类正面因素,也多是将其作为留守儿童负面心理的影响因素[46]进行考察。这同样可从关键词图谱分析得到佐证,除开代表研究对象的数个节点,出现频次最高的节点主要是“心理健康”“教育问题”等指向留守儿童存在问题的代表节点。

第三,缺乏跨学科的交叉研究。通过分析留守儿童研究中的作者分布及机构分布可知,不同专业背景的研究者仅从各自的理论视角开展研究,忽视了众多学科间的协同与联系,跨学科的交叉研究少,学科间缺乏交流融合,使研究结果缺乏整体性与深入性。

第四,探讨问题的多,实际解决问题的少。由文献共被引分析可知,在留守儿童研究领域中,现有的具有高影响力的高质量文献,多在探究留守儿童的大致处境,其存在的心理、教育、行为等各类问题,而探讨如何解决这些问题的高质量研究成果却相对较少。虽然有很多学者提出对策建议,但其主要源于学者对现象分析的理论思辨,抑或是对现状调查的理论思考,少见将对策建议付诸实践并验证的研究成果。

[1] 上官子木. 隔代抚养与“留守”儿童[J]. 父母必读, 1993(11): 16-17.

[2] 国务院. 国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见[EB/OL]. (2016-02-14)[2017-03-15].http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/14/content_5041066.htm.

[3] Chen C. Cite Space II:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature [J]. Journal of the American society for information science and technology, 2006, 57(3): 359 - 377.

[4] 邱均平,杨思洛,宋艳辉. 知识交流研究现状可视化分析[J].中国图书馆学报,2012(3): 78-89.

[5] 吴霓. 中国农村留守儿童问题研究[R].北京: 教育部基础教育司,2004.

[6] 段成荣,周福林. 我国留守儿童状况研究[J]. 人口研究,2005,29(1):29-36.

[7] 段成荣,杨舸. 我国农村留守儿童状况研究[J]. 人口研究, 2008,32(3):15-25.

[8] 段成荣,吕利丹,郭静,等. 我国农村留守儿童生存和发展基本状况——基于第六次人口普查数据的分析[J]. 人口学刊,2013,35(3):37-49.

[9] 叶敬忠,王伊欢,张克云,等. 对留守儿童问题的研究综述[J]. 农业经济问题,2005,26(10): 73-78.

[10] 叶敬忠,王伊欢,张克云,等. 父母外出务工对留守儿童生活的影响[J]. 中国农村经济,2006(1): 57-65.

[11] 叶敬忠,王伊欢,张克云,等. 父母外出务工对留守儿童情感生活的影响[J]. 农业经济问题,2006(4): 19-24.

[12] 叶敬忠,王伊欢,张克云,等. 父母外出务工对农村留守儿童学习的影响[J]. 农村经济,2006(7): 119-123.

[13] 段成荣. 更多地关注农村留守儿童——兼评《别样童年——中国农村留守儿童》[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2009,26(2):169-174.

[14] 刘霞,赵景欣,申继亮,等. 初中留守儿童社会支持状况的调查[J]. 中国临床心理学杂志,2007,15(2):183-185.

[15] GARFIELD E. Citation indices for science [J].Science,1955(122):109-110.

[16] MOED HF. Citation analysis in research evaluation [M].Dordrecht: Springer,2005.

[17] 李永鑫,骆鹏程,谭亚梅. 农村留守儿童心理弹性研究[J]. 河南大学学报(哲学社会科学版),2008,48(1):13-18.

[18] 赵丹群. 基于CiteSpace的科学知识图谱绘制若干问题探讨[J]. 情报理论与实践,2012,35(10):56-58.

[19] 迟希新. 留守儿童道德成长问题的心理社会分析[J]. 教师教育研究,2005(6):72-75.[20] 魏凯. 留守儿童问题之国外经验借鉴与立法建议[J]. 法制博览旬刊,2013(4):133-134.

[21] 苏志强,张大均,邵景进. 社会经济地位与留守儿童社会适应的关系:歧视知觉的中介作用[J]. 心理发展与教育,2015,31(2):212-219.

[22] 廖传景,韩黎,杨惠琴,等. 城镇化背景下农村留守儿童心理健康:贫困与否的视角[J]. 南京农业大学学报社会科学版,2014(2):21-27.

[23] 章正.解决留守儿童问题,不仅仅是钱的事情[EB/OL].(2017-03-15)[2017-03-18].http://news.cyol.com/content/2017-03/15/content_15758090.htm.

[24] 刘霞,范兴华,申继亮. 初中留守儿童社会支持与问题行为的关系[J]. 心理发展与教育,2007,23(3):98-102.

[25] 赵景欣,刘霞,张文新. 同伴拒绝、同伴接纳与农村留守儿童的心理适应:亲子亲合与逆境信念的作用[J]. 心理学报,2013,45(7):797-810.

[26] 黄艳苹,李玲. 不同留守类型儿童心理健康状况比较[J]. 中国心理卫生杂志,2007,21(10):669-671.

[27] 刘正奎,高文斌,王婷,等. 农村留守儿童焦虑的特点及影响因素[J]. 中国临床心理学杂志,2007,15(2):177-179.

[28] 范方,桑标. 亲子教育缺失与"留守儿童"人格、学绩及行为问题[J]. 心理科学,2005,28(4):855-858.

[29] 李志凯. 留守儿童心理弹性与社会支持的关系研究[J]. 中国健康心理学杂志,2009,17(4):440-442.

[30] 罗静,王薇,高文斌. 中国留守儿童研究述评[J]. 心理科学进展,2009,17(5):990-995.

[31]李陈续.农村“留守儿童”教育问题亟待解决[EB/OL].(2002-04-09)[2017-03-15].http://www.gmw.cn/01gmrb/2002-04/09/01-2612A9564FE4756948256B950080ED30.htm.[32] 吴霓. 农村留守儿童问题调研报告[J]. 教育研究,2004(10):15-18.

[33] 莫丽娟,袁桂林. 农村留守儿童教育问题的几个基本判断[J]. 浙江教育科学,2010(1): 8-11.

[34] 王谊.农村留守儿童教育研究—基于陕西省的实地调研[D]. 陕西: 西北农林科技大学,2011.

[35] 徐阳. 农村留守儿童教育问题[D]. 上海:华东师范大学,2006.

[36] 潘碧霞. 试论我国农村留守儿童受教育权的法律保障[J]. 法制与社会,2009(30): 100-101.

[37] 齐峰. 试论留守儿童安全的政府责任——以校车安全为例[J]. 宁波经济(三江论坛),2012(9):32-36.

[38] 张轶楠,陈锐. 留守儿童媒体使用情况调查[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2007 (5): 69-73.

[39] 戴勇群,刘江波,杨红菊. 留守儿童口腔卫生行为与龋齿的关联性调查[J]. 现代诊断与治疗,2015,26(21):4810-4812.

[40] 佟丽华. 解读国务院留守儿童保护政策[J]. 中国青年政治学院学报,2016(4):129-134.

[41] 侯海燕,刘则渊,陈悦,等. 当代国际科学学研究热点演进趋势知识图谱[J]. 科研管理,2006,27(3):90-96.

[42] 叶敬忠,王伊欢. 留守儿童的监护现状与特点[J]. 人口学刊,2006(3):55-59.

[43] 张潮,马永方. 黑龙江省留守妇女对留守儿童的教育问题研究[J]. 才智,2016(1):14.

[44] 吕颖. 对农村隔代家庭的探讨——关注留守老人健康和留守儿童教育[J]. 改革与开放,2012(4):135-135.

[45] 全国妇联课题组. 全国农村留守儿童城乡流动儿童状况研究报告[J]. 中国妇运,2013(6):30-34.

[46] 魏昶,喻承甫,洪小祝,等. 留守儿童感恩、焦虑抑郁与生活满意度的关系研究[J]. 中国儿童保健杂志,2015,23(3):290-292.

PROBE INTO THE LEFT-BEHIND CHILDREN IN CHINA BASED ON CITESPACE

YANG Ruixian, QUAN Mingzhe, WEI Ziyao

(School of Information Management, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

To explore the research status of the left-behind children in China, the paper reviews the development in this research field and conducts an analysis of the 7725 related research papers published between 2004 and 2016 included in CNKI and the bibliography data of 372 relevant literatures included in CSSCI via information visualization software CiteSpace II. It then analyses the time distribution, evolutionary dynamics, classical literature and subject distribution of the research on left-behind children. The results show that: in recent years, the study of left-behind children has become increasingly steady, many scholars and institutions that are concerned about the research do not cooperate with each other in their research, as a result, the research on left-behind children remains relatively closed. The academic teams have begun to change their research perspectives and various disciplines have been engaged in the study from different angles, the situation has emerged in which a hundred flowers blossom and a hundred schools of thought contend. It's the future trend to put forward practical solutions and put them into practice and verification in the study of left-behind children.

left-behind children; CiteSpace; evolutionary dynamics; subject distribution

2017-03-22

2016年河南省哲学社会科学规划项目:基于多维计量方法的学科结构与知识演化研究(2016BZH008)

杨瑞仙(1982-),女,河南济源人,博士,副教授,研究方向:信息计量与科学评价。

1673-1751(2017)04-0029-08

C913.5

A