基于CiteSpace的国内跨文化交际研究动态可视化分析(1996~2016)

甘小亚,黄莹雪

(武汉科技大学 外国语学院,湖北 武汉 430065)

基于CiteSpace的国内跨文化交际研究动态可视化分析(1996~2016)

甘小亚,黄莹雪

(武汉科技大学 外国语学院,湖北 武汉 430065)

以中国知网CNKI数据库中1996至2016年间12种国内权威期刊上所发表的关于跨文化交际研究论文为基础数据,运用CiteSpace的信息可视化技术,绘制国内跨文化交际研究的科学知识图谱,探讨了跨文化交际研究的热点及热点变化趋势,并对排名靠前的几位高产作者及他们的研究成果作了介绍。研究发现:近20年来相关成果的核心研究领域主要有跨文化交际能力、外语教学、文化差异和交际策略四部分;当前的研究热点主要涉及以跨文化交际为目的外语教学,且实证研究渐成主流。

CiteSpace;跨文化交际;热点话题

0 引言

作为一门新兴学科,跨文化交际学在我国的发展历史并不长。直到20世纪80年代初期,跨文化交际才逐渐引起国内学者的关注,但也仅限于一些零散的研究及引介美国跨文化交际学成果。1982年,许国璋先生在《现代汉语》上率先发表了题为Culturally-loadedWordsandEnglishLanguageTeaching的论文,探讨了语言与文化的关系,即不同的语言中表面上对等的词汇实际上在文化内涵上并不相等。随着此概念的提出及交际教学在外语教学中的推广,到2001年,我国学者发表的跨文化交际学研究论文已近300篇,专著20余部,初步形成了跨文化交际学研究体系。2001年,中国跨文化交际学会成立,各种跨文化学术对话相继展开,各大高校开始设立跨文化交际学课程,跨文化交际研究方面的开始呈现出蓬勃发展的繁荣态势。近年来,跨文化交际学术研讨会增多,学会会刊《跨文化交际研究》创刊,国内外跨文化交际学术对话也愈加频繁,跨文化交际学研究的论文更是层出不穷。然而,正如陈国明指出的那样,有关跨文化交际研究的文献仍然杂乱无章,缺乏一个整体性的视野。本研究借助CiteSpace这一新兴的科学计量学方法,对国内近20年来跨文化交际研究内容进行系统梳理和分析,以期厘清跨文化交际学关注的热点,探索跨文化交际学的研究动态和方向,促进我国跨文化交际学研究的发展。

1 数据来源

当前研究者分析研究热点的方法主要是定性的方法,而这种方法的弊端在于难以排除主观因素的干扰,研究结果的客观性和准确性有时会受到质疑。本研究采用美国德雷赛尔大学(Drexel University)陈超美博士开发的可视化软件CiteSpaceⅡ,该软件通过绘制科学知识图谱(mapping knowledge domain),帮助科研工作者在海量数据中有效获取相关信息。该软件主要通过关键词分析、共词分析和机构合作分析等来把握研究热点及各研究热点相互之间的关系。 CiteSpace关键词共现知识图谱,通过考察一定时期内相关研究成果中关键词出现的频率,来判断研究者对该主题的关注程度。某关键词在越短的时间段内出现的频率越高,其在知识图谱中的节点就越大,反映出学对该研究主题的关注度越高。

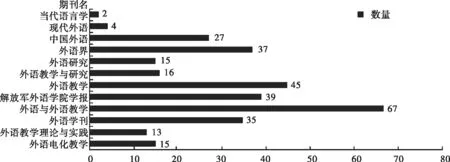

为保证数据的质量,本研究使用的数据均采集自与跨文化交际研究密切相关且发文量较高的12种国内外语研究方面核心期刊,用于采集数据的文献限定为期刊论文(检索出的与跨文化交际研究相关的会议、 通知、动态等非学术论文,在后期的数据分析处理中被笔者去除)。这12种外语类核心期刊分别是:《外语电化教学》《外语研究》《外语界》《解放军外国语学院学报》《外语与外语教学》《外语学刊》《中国外语》《现代外语》《外语教学》《国外外语教学》《外语教学与研究》《外语教学理论与实践》和《当代语言学》。 笔者以此12种期刊上发表的跨文化交际研究论文作为数据源,在中国知网(CNKI)上检索相关文献。具体方法为:将检索条件设置为“高级检索”,“主题”栏内输入“跨文化交际”,时间限定为“1996年1月1日至2016年”,来源期刊选定上述12种期刊,进行精确检索。对所得到的数据进行分析处理,最终得到有效文献315篇。数据的最后更新时间为2016年5月8日。得到的数据见图1。

图1 1996~2016年核心期刊刊载的跨文化交际研究论文统计

图1显示,12种核心期刊在1996-2016年期间共发表跨文化交际研究论文315篇,其中《外语与外语教学》遥遥领先于其他期刊,共刊载论文67篇。《外语教学》《外语学刊》《中国外语》《解放军外国语学院学报》和《外语界》的刊载量均超过35篇。这表明,在外语语言研究领域,跨文化交际研究受到外语教学界很多的关注。

首先利用聚类分析从宏观上梳理国内跨文化交际研究的热点领域;其次利用关键词词频,分年度考察具体研究热点的变化;再次,介绍在我国跨文化交际研究中重大作用的高产作者及其文献。

2 数据分析与讨论

2.1 跨文化交际研究热点领域

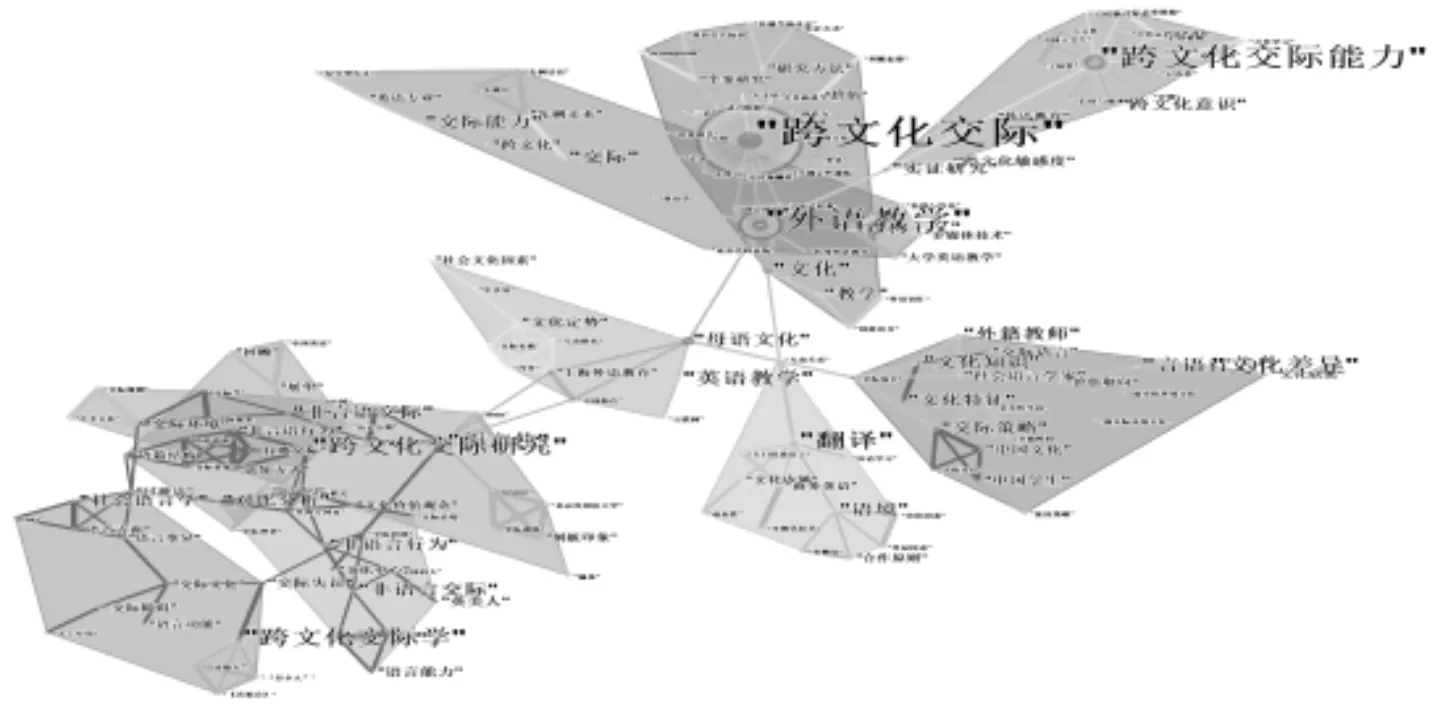

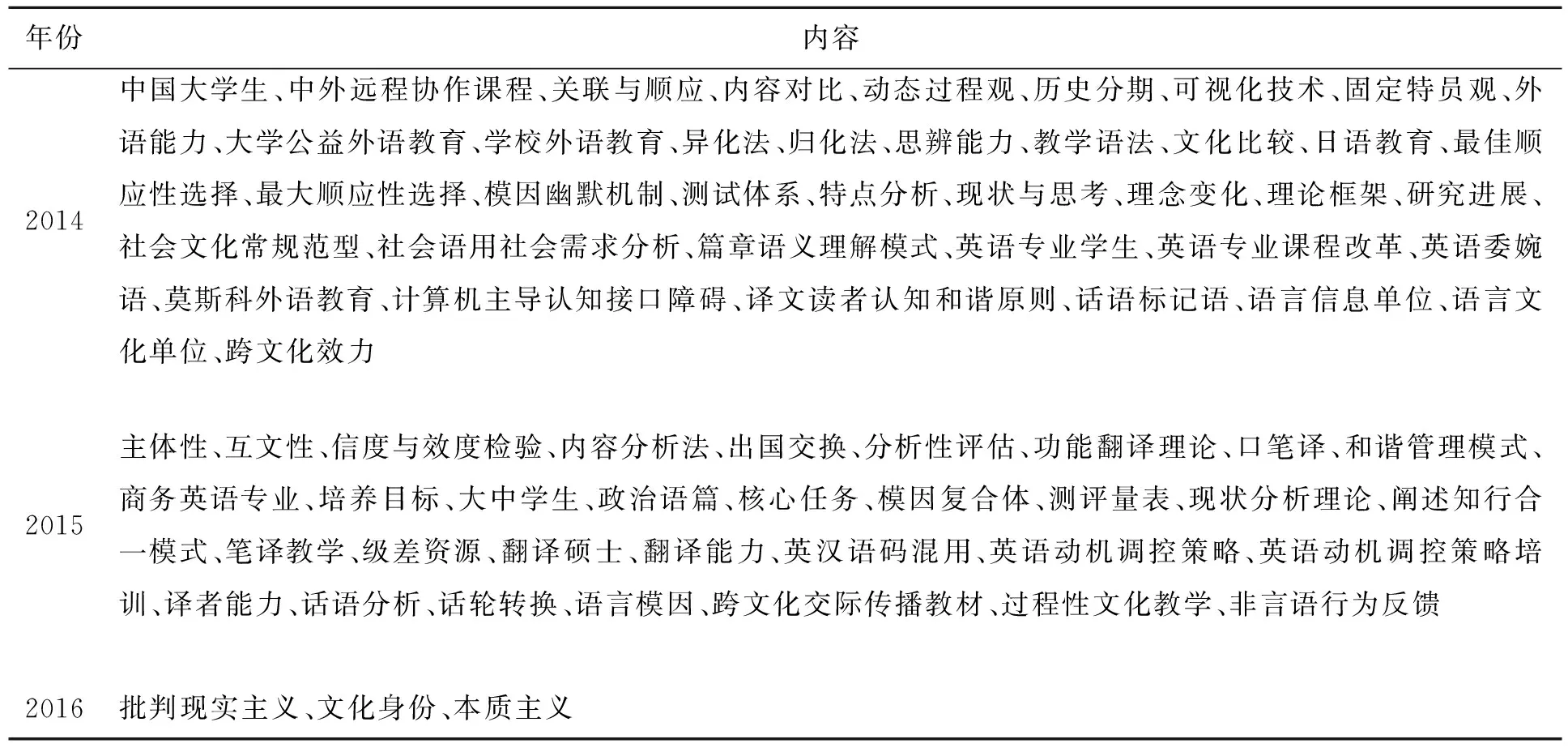

采用聚类分析方法,绘制国内跨文化交际研究热点知识图谱。具体操作为:将CiteSpaceⅡ设置“时间”为“1996-2016”,以1年为1个时间切片,在“Term Source”中选择“Title”“Abstract”“Author Keywords”和“Keywords plus”;在“Term Type”中选择“Noun Phrases”;在“Node Type”中选择“Keywords”。其他参数不变,软件自动抽取聚类,得到24个聚类(Freq≧4,因聚类数量较多,只对频次大于等于4的聚类进行分析,聚类0-13),见图2,其中聚类值Modularity Q 为0.8943,聚类内部相似度指标Silhouette值为0.5904,说明模块聚类明显,聚类内部的同质性不是太强,但Silhouette值超过0.5就被认为聚类信息是有效的。出现这情况的原因,笔者认为一方面是因为聚类数量多,有些聚类内部指标数量太少,故Silhouette值偏低;另一方面是跨文化交际研究的历史不长,有些关键词表达的规范性和统一性不够。

图2是聚类的效果,可清晰看到“跨文化交际”“外语教学”等的聚类,每个聚类中关键词频数的详细数据见表1。表1显示,聚类0跨文化交际和聚类2跨文化交际能力,聚类3跨文化交际研究,聚类4跨文化交际学,聚类9交际能力等标签名类似,我们将这五个聚类统一归并至聚类0;聚类1外语教学与聚类6英语教学内容相似(跨文化交际研究中仅有少数几篇是关于日语,俄语或韩语等小语种语言教学的研究成果,可忽略不计),聚类11、12、13均涉及外语教学中的文化教学,故将其一并归至聚类1外语教学;聚类5文化差异和聚类20文化特征内容相似,可归并至受篇幅限制,本文只对最大的前4个聚类即聚类0(跨文化交际),聚类1(外语教学),聚类5(文化差异)和聚类16(交际策略),逐一讨论。

图 2 中国知网 收录期刊 ( 1996—2016 年) 载文关键词共现知识图谱

聚类5;聚类7胡文仲为跨文化交际研究领域中的核心人物,在热点研究领域分析中略去;聚类14非言语交际,聚类15非语言交际和聚类16交际策略都是关于交际技能和策略的内容,统一归并至聚类16。归并整理后共有12个聚类,依次为跨文化交际(cluster 0)、外语教学(cluster 1)、文化差异(cluster 5)、言语行为(cluster 8)、外籍教师(cluster 10)、文化教学(cluster 11)、交际策略(cluster 16)、实证研究(cluster 17)、对比分析(cluster 18)、建构主义(cluster 19)、社会语言学(cluster 21)、跨文化意识(cluster 22)及非语言行为(cluster 23)。

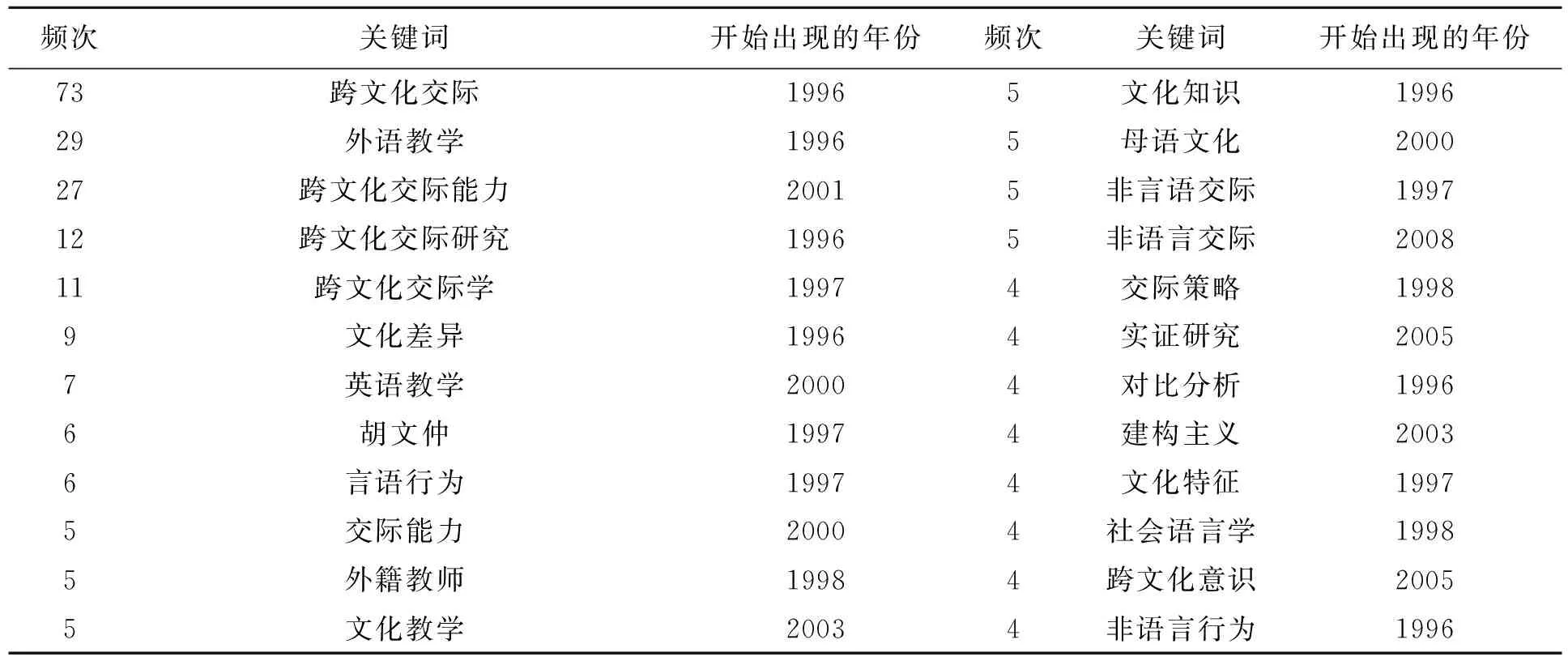

表 1 中国知网 ( CNKI) 收录期刊 ( 1996—2016 年) 载文高频关键词

2.1.1 跨文化交际研究

跨文化交际学作为一门独立学科,起源于“跨文化传播”这一术语。“‘跨文化传播’(cross-cultural/intercultural communications)一词,在英语世界约半个世纪之前才真正出现”[2]。Edward T Hall在1959年出版的《无声的语言》(Silent Language)中首次提出跨文化传播。在20世纪80年代,这个词的中译名才在中国台湾首次出现。随着美国匹兹堡大学(University of Pittsburgh)在1966年率先开设跨文化传播课程,跨文化传播的研究领域开始从传播学转移到语言学。“选择‘跨文化交际’译名的大多具有语言学或外语教学的背景,因为communication在语言学中通常译为‘交际’”[3]。跨文化交际逐渐作为一门独立学科进入语言学界。

对跨文化交际的研究首先是对跨文化交际能力定义的研究。“跨文化交际能力本身是一个十分复杂的问题,国际学界对于这个问题的讨论持续了半个多世纪”[4]。从文献来看,目前对于跨文化交际能力定义的研究首先是跨文化交际能力和跨文化能力这两个概念。学界对于这两者的界定众口不一,但基本可以分为3类:跨文化交际能力等同于跨文化能力;跨文化交际能力大于跨文化能力;跨文化交际能力小于跨文化能力。

具体来说,跨文化交际能力和跨文化能力等同说的代表人物为陈国明,他认为这两者为同一概念,跨文化交际能力即为跨文化能力,两者不加区分,可以互用;杨盈和庄恩平[11]也认为,“将跨文化交际能力和跨文化能力对等有利于将我们的观念从语言交际的狭隘视野中解放出来,从而在跨文化交际能力培养过程中,注重语言交际能力的同时,看到跨文化意识、思维能力、非语言交际及交际策略等方面的重要性”。持“大于说”的主要理论是跨文化交际能力包含跨文化能力,代表人物为文秋芳。文秋芳认为,交际能力和跨文化能力共同组成跨文化交际能力[1]。交际能力包括语言能力、语用能力和变通能力;跨文化能力包括对于文化差异的敏感、对于文化差异的容忍以及处理文化差异的灵活性。小于说认为跨文化能力包含跨文化交际能力。目前在外语语言学界等同说和大于说占主导地位。

其次,是对跨文化交际能力本体定义的研究。“许多学者都曾对跨文化交际能力这一术语下过定义,虽然没有一个定义被普遍接受,但是学者们所下的定义和所在的理论概括都承认‘跨文化能力指与不同文化背景的人们有效、恰当地交往的能力’”[4]。可以认为,学者们对于跨文化交际能力的定义或其主要组成成分已达成一定共识。贾玉新认为:“有效的跨文化交际能力至少由基本交际能力系统,情感和关系能力系统,情节能力系统和交际方略能力系统组成。”杨盈和庄恩平[11]提出了他们的4大能力系统,分别为全球意识系统、文化调适能力系统、知识能力系统和交际实践能力系统。毕继万的看法是:“跨文化交际能力是在跨文化交际环境中由语言交际能力、非语言交际能力、语言规则和交际规则转化能力以及文化适应能力组成的必备综合能力。”张红玲认为,跨文化交际能力为掌握一定的文化和交际知识,能将这些知识应用到实际跨文化环境中,并且在心理上不惧怕,主动、积极、愉快地接受挑战,对不同文化表现出包容和欣赏的态度。尽管不同学者对于跨文化交际能力组成要素的观点不一,但从他们的观点中可以提炼出一个共同点,即跨文化交际能力涉及认知、感情(态度)和行为这三个层面的能力。

2.1.2 跨文化交际与外语教学

改革开放以来,我国与国际社会的对话愈加频繁。在经济全球化的背景下,对于具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务与国际竞争的跨文化交际人才的需求大大增加,这引起了外语界对于跨文化交际能力的极大关注。许力生曾指出,近年来,跨文化交际能力在语言教学界(主要是第二语言和外语教学界)似乎有日渐流行的趋势。王振亚、毕继万更是将跨文化交际视为第二语言教学或外语教学的主要目的。由此可见,跨文化交际研究在外语教学界举足轻重。梳理文献可知,外语教学中的跨文化交际研究主要体现在跨文化交际能力测评中关注度较高的跨文化敏感度研究和以跨文化交际为目的的文化教学模式研究。

作为跨文化交际能力的一个关键组成部分,跨文化敏感度这一概念由国外学者Bennett于1984年首次提出。国内对于跨文化敏感度的研究起步较晚,最早可追溯至2003年,实证研究始于2006年,近几年国内学者对其的关注度有上升趋势[7]。鉴于国外在2000年以前对跨文化敏感度的理论研究就相当成熟,故国内对跨文化敏感度的理论研究偏少,研究成果主要集中于跨文化敏感度现状分析、跨文化敏感度5个层面之间的相互关系及利用Chen和Starosta开发的具有较高可靠性的跨文化敏感度测试量表(Intercultural Sensitivity Scale,简称ISS)进行实证研究。如彭世勇以中泰两国833名英语专业学生、非英语专业学生和跨国公司员工为研究对象进行了研究,研究了英语学习经验和跨文化交际实践对不同国籍和职业人群的跨文化敏感度的影响。随后,他以400名英语专业和非英语专业学生为研究对象,发现不同群体的跨文化敏感度不同。另外,他对173名英语专业本科生进行了调查,在跨文化敏感度的5个层面之间找到了较强的相关性。周杏英以广东外语外贸大学国际学院的一年级学生为对象,以ISS为测量工具,发现该校学生的跨文化敏感度水平处于中等水平,且通过文化学习可在一定程度上帮助他们提高跨文化敏感水平。2011年,她再次利用ISS对168名中国外贸从业人员进行测评,探索跨文化敏感度与冲突处理方式之间的潜在关系。研究结果显示,在跨文化敏感度的5个因素中,文化差异认同感最强,其次是交际参与度、交际专注度和交际信心,交际愉悦感最弱。胡艳以定性和定量相结合的方式对山西大学180名本科生进行了跨文化敏感度调查,探寻敏感度5个因素内部各层面之间的相关性。王晓玲利用ISS对民族院校和非民族院校学生的跨文化敏感度进行了对比调查研究。张雪莉通过问卷调查发现,山西省某中外合作高等院校英语专业的学生跨文化敏感度中等偏低,其交际专注度水平最高,交际信心水平最低。任仕超、梁文霞探讨了一种新型课堂教学模式——中外远程协作课程对英语专业学生跨文化交际能力的影响[8]:发现通过营造一种真实的跨文化交际情景,学生的跨文化敏感度中的交际信心,交际愉悦感和跨文化效力的整体水平得到了显著的提高。不同的学者以不同的理论为研究视角,却一致选择了大学生和海外留学生作为研究对象,可见跨文化交际的研究主要集中于外语教学界,而且对大学生这一群体的跨文化交际能力培养的关注度远高于社会其他群体。

近年来,外语教学基于跨文化交际的目的更加注重文化教学,提出多种不同文化教学模式。孙淑女、许力生在大学英语教学中采用计算机主导的跨文化交际能力培养策略,提出“在知识习得、动机培养、技能培训和跨文化交际实践等阶段采用课堂示教模式、个别化学习模式、协作学习模式、虚拟仿真训练模式和网络协同教学模式等不同教学模式”,以提高学生的跨文化能力[9]。如潘炳信、荣君利用电子邮件辅助外语教学的方法对中美双方共63名学生进行了一次实证研究,结果显示:“在跨文化交际方面,学生们用英语探索美国社会的方方面面,并且向美国学生介绍自己的文化、社会情况,增进了相互间的理解,提高了实际交际能力”。刘梅华、刘世生对两名大三学生做了交换学习后的访谈研究,研究结果显示:“尽管被试者觉得难以融入当地文化,但是交换使他们更多地了解了当地文化及其母语文化的差异,对其他文化更加包容,并提高了自己的跨文化交际能力”[6]。任仕超、梁文霞通过实证研究,探讨了中外远程协作课程这种新型课堂教学模式,认为该模式有效地提高了学生的跨文化交际水平[8]。

2.1.3 文化差异

文化差异,指来自不同语言和文化背景的人们,在传统习惯、价值观念、宗教信仰、思维方式等方面表现出的不同。文化是跨文化交际的核心,跨文化交际除了研究文化的定义和特点,还着重研究干扰交际的文化因素。在前述聚类里,重点关注的是3个方面的研究:早期对于文化定义的研究;由文化差异导致的交际障碍研究;文化差异中体现的文化现象研究。

文化是一个难以解释的词,胡文仲在《超越文化的屏障—胡文仲比较文化论集》中指出,远在上世纪初,我国学术界对于文化就有不同的界定[3]。在书中,他结合Kluckhohn对文化的定义,认为文化是“既包含历史又反映现实;既包括实物,更包含制度与观念;既有客观存在的稳定性,又有它的能动性;既有涵盖一个群体的特点,又包含地区差异与个体差异”[3]。基于跨文化交际的视角,我国对外汉语教学界学者张占一,根据文化因素在交际中的作用,最早提出将文化分为知识文化和交际文化。他认为:“所谓知识文化,指的是那种两个文化背景不同的人进行交际时,不直接影响准确传递信息的语言和非语言的文化因素。所谓交际文化,指的是两个文化背景不同的人进行交际时,直接影响信息准确传递(即引起偏差和误解)的语言和非语言的文化因素”[10]。“知识文化”和“交际文化”的提出引起了外语教学界的高度重视,这一概念也逐渐被该领域学者广泛接受。

由于文化差异的存在,跨文化交际主要存在3个问题:种族中心主义、文化定型和跨文化交际悖论。文化定型作为处理文化差异的最主要方式,是影响跨文化交际的最基本和最关键的问题。定型(stereotype),指的是一个群体成员对于另一个群体成员的简单化看法(因而最初具有“贬义”的特点),它的前提是假设属于同一群体的成员具有类似的特征。在跨文化交际的范畴内讨论定型(即文化定型),指的是人们对来自异质文化背景的民族或国家的简单化看法。Walter Lippmann最早在《大众舆论》一书中指出,人们不可能对其所处的复杂生活环境和社会环境中的方方面面都逐一认知,为节省时间,他们将具有相同特征的一类纳入预先规定好的原型之中。

对文化定型的意义要一分为二来看待。一方面,文化定型减少了认知负担,它帮助人们以最小的努力在最短的时间内获取了最多的异质文化信息;另一方面,对于异质文化的消极方面或对母语文化的积极方面过分夸大,则又很容易产生“种族中心主义”,从而阻碍跨文化交际,甚至引发民族冲突。文化定型有利有弊,高一虹将这种矛盾称为“跨文化交际悖论”。外语界对于文化定型的讨论主要是基于其对跨文化交际的利弊展开的。如唐日静从认知、情感和策略3个方面探讨了文化定型对跨文化交际的积极影响;王璐分析了文化定型对跨文化交际的作用并探讨了如何超越文化定型,从而实现成功的跨文化交际;同样,林碧玲提出要以辩证的态度看待文化定型,既要承认定型,建立定型,又要挑战定型的肤浅性、片面性,达到对定型的超越;兰金帆、何木英认为,文化定型可以帮助交际者简化认知,降低焦虑,激发跨文化交际动机,产生积极的心理效应;谢李探讨了文化定型对跨文化交际过程的作用,他认为,文化定型一方面有助于人们了解他民族和他文化。另一方面也有可能限制甚至误导人们的观念和印象。贾磊提出,要通过建立某种文化定型来概括文化差异,同时消除简单的、片面的定型带来的交际障碍,不断更新文化定型,以实现有效跨文化交际。由此可知,各学者对于文化定型已有了一个客观的认知,后续研究将可能围绕如何利用文化定型促进跨文化交际展开。

此外,由文化差异而产生的一系列文化现象也得到了广大学者的关注。如针对文化“空缺现象”,俄国空缺理论流派认为,在我们阅读异文化文本时,总会遇到不理解和备感陌生的地方,这就是该文本中体现的为该民族所特有的文化成分,也就是文化空缺现象。我国学者在这方面的研究主要涉及对词汇空缺的研究及对空缺现象与翻译问题的研究。刘宏进行了跨文化交际中的空缺现象与文化观念研究,孙凯西以中国当下流行语为例探析了汉英翻译中的词汇空缺现象,马若文进行了汉语国际教育中汉英翻译词汇空缺现象研究,等等。文化差异研究领域的另一文化现象为“先例现象”,是以先例情景、先例文本、先例名和先例话语等4种为主要形式,旨在促进跨文化交际者认知异族文化的一种研究方法,通常被视为一个民族认知库的基础核心部分。我国学者对此方面的研究主要集中于俄语界,如俄语广告篇章中的先例现象与跨文化交际研究,俄罗斯大众传播媒介中的先例现象研究,俄语笑话中的“重叠”先例现象研究,等等。

除了对一些文化现象进行讨论并提出建议以促进跨文化交际外,一些学者(高永晨、刘宏、胡超等)还通过培养交际者的文化移情能力,增强交际者的文化意识等方法去克服由文化差异造成的交际障碍。交际存在,文化差异就一定存在,文化差异必将成为学术界讨论的永恒话题。

2.1.4 交际策略

交际策略是跨文化交际能力的一个必要组成部分,这一概念由Selinker最早于1972年提出。在他看来,交际策略是用于解释学习者中介语的一种主要过程,它是一种语言使用策略,属于认知策略的范畴。王立非在国外学者对于交际策略的分类后,最终得到7组分类。但交际策略十分复杂,难免存在重叠和含糊不清之处,难以从根本上认识交际策略的全貌和本质。

我国外语教学一直把培养学生的交际能力作为教学的主要目标,故关于交际策略的文献和专著数量较少。近几年一些学者开始引介国外的交际策略理论,如戴曼纯、戴炜栋、束定芳、王立非等,且有关中国学生交际策略能力的实证研究也开展起来,如陈思清、高海虹、王艳、王立非、谭雪梅、孔京京等进行的研究。其中,最早开展且具有影响力的交际策略研究成果是陈思清1990年发表的“A study of communication strategies in interlanguage production by Chinese EFL learners”,他主要研究了英语专业学习者交际策略使用频率与交际能力之间的关系[12]。后续研究主要包括:影响交际策略使用的因素研究,如语言程度、性格特征、学习环境、任务类型、认知风格及类型、学习风格及态度、学习者的本族语及学习者的年龄等。如王艳分析了第二语言程度和性格因素不同的学习者在交际策略使用上表现出的差异性;林意新、李雪通过实证研究探究了不同的任务类型和性格特征对交际策略选择的影响,权立宏、郑燕梅调查了英语语言水平和性别因素对非英语专业学生交际策略使用的影响。交际策略培训理论的探索,如孔京京对学生进行了交际策略训练,认为策略训练有利于培养学生使用交际策略意识和提高交际策略的使用能力;蔡云对高校大学生英语口语交际能力培养的重要性和存在的主要问题进行了分析,并提出了有效的口语交际策略培训方案。交际策略教学实践的研究。如早期的王立非对大学生进行口语课堂实施交际策略教学实验,结果显示:课堂口语交际策略对于强化外语教学有积极影响,能够提高外语学习者使用口语策略的能力;张丹利用课本情景和口语创设情境来培训学生的交际策略,以期提高其交际能力[12];江晓丽以两所美国大学3个级别共155名学生为研究对象进行了定量及定性分析,发现学生口述的口语交际难点与应对策略和他们在实际口语任务中的情况存在差异,学习者的汉语水平和口语交际难点存在一定程度的负相关[5]。

另一个与交际策略密切相关的是对非语言交际行为的研究。非语言交际指的是在一定交际环境中除语言因素之外的,对交际者提供有价值的那些因素。当语言交际发生障碍时,非语言交际的替代,维持,甚至挽救交际的作用就不可低估,非语言交际可视为对语言交际的补充。杨平认为非语言交际行为研究主要涉及三大课题:①体距学;②身势学;③伴随语言。王彦清、钱珊从跨文化交际的角度出发,从4个方面分析非语言交际:①体态语;②副语言;③客体语;④环境语。而近年来有将非语言交际置于实际交际活动中研究的趋势:何春颖对上海合作组织主要成员国的非语言交际行为进行了分析解读;严桂林从体态语和副语言两个方面分析中日商务活动中非语言交际行为的差异,可见非语言交际行为策略将会更多地运用于跨文化交际实践中。

2.2 跨文化交际研究热点的变化

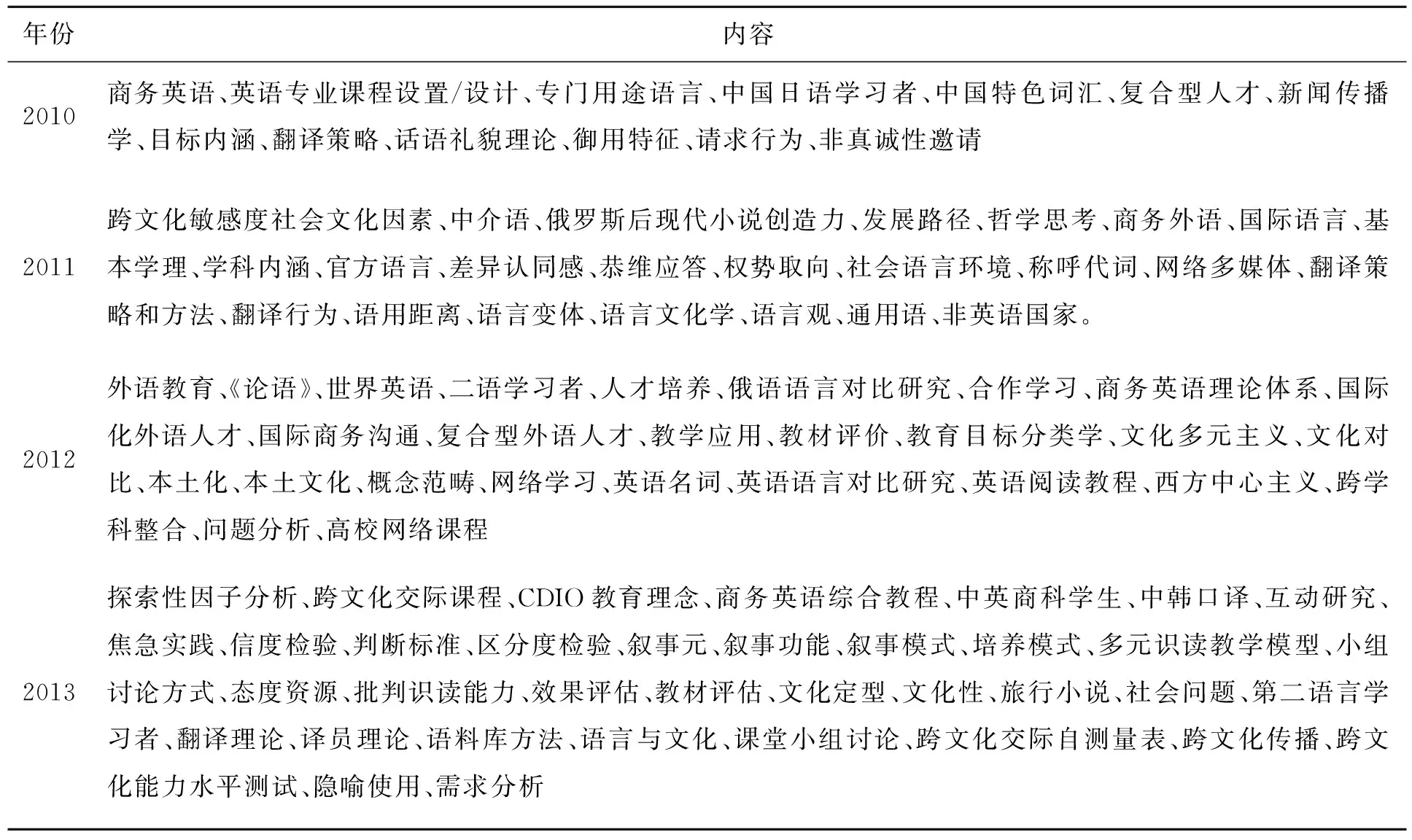

关键词作为文献的核心和精髓,是文章主旨的高度概括和凝练,通常可被认为是该领域的研究热点。笔者先利用CiteSpace抽取这些论文的关键词,绘制出国内跨文化交际研究的关键词共现知识图谱(见表2),然后将关键词按年份(因数据量过大,只选取近7年的数据进行研究)进行归类,以便清晰看出近7年来跨文化交际研究的热点变化趋势。

表2 中国知网收录期刊 ( 2010~2016 年) 载文高频关键词

续表2

表2显示,2010年的研究重点为商务英语中的跨文化交际,以跨文化交际为目的的英语教学中的课程设置以及交际策略研究。2011年继续关注商务外语和交际策略,但在交际策略方面重点探讨了翻译实践中翻译策略和方法。同时,这一年开始了跨文化交际中的语言研究及跨文化敏感度研究。2012年延续了对商务英语、复合型国际化外语人才的培养、跨文化交际教学中的外语教材的研究及对高校网络学习课程的探讨。2013年国内学者关注跨文化交际能力水平测试,开始利用相应的跨文化交际能力自测量表对学生的跨文化交际能力水平进行测试,国内对跨文化交际研究开始进入实证阶段。2014年,学者们继续进行实证研究,重点关注跨文化交际能力水平测试体系研究,跨文化交际能力研究现状及跨文化效力,等等。实证研究仍是2015年的研究热点,同样,翻译研究、交际策略等研究仍是关注焦点。2016年因本身涉及的文献较少,主要关键词有批判现实主义、文化身份和本质主义,可以看出不同文化间的文化身份认同开始成为关注焦点。

2.3 跨文化交际研究高产作者及其主要观点

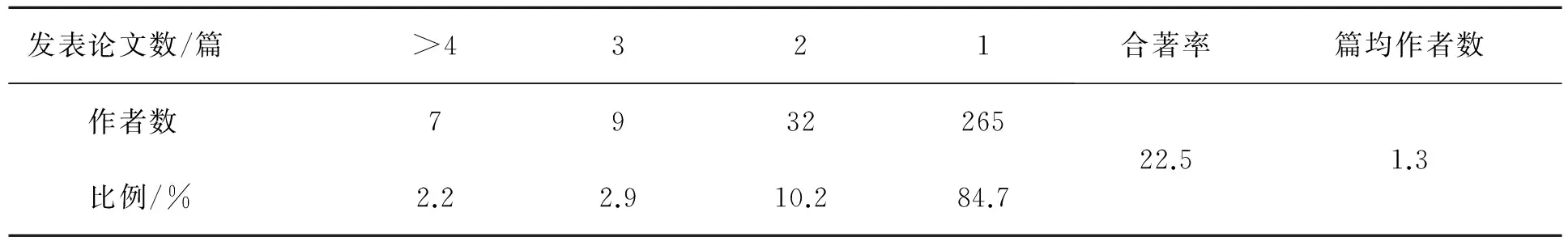

本文利用CiteSpace对作者信息进行分析,通常认为文献产出量越高的作者在此领域的研究越深入,其作品也即为跨文化交际领域的重要参考文献。经过统计,这315篇文章中合著论文共71篇,合著率为22.5%;共有作者313位,396人次,篇均作者数为1.3人。在313位研究者中,发表论文数量在4篇及4篇以上的有7位,发表3篇的有9位,发表2篇的有32人,其余265位学者发表1篇(见表3)。

表3 作者及其作品量分布情况

结合统计数据,我们可以看出,在跨文化交际领域,国内学者尚未形成有规模较大的团队,研究比较分散。发文数量排在前面的作者主要有胡文仲、高永晨、彭世勇、杨平、刘宏、许力生等,本文只对前五位作者及其文献进行详细分析。在所选315篇文献中,北京外国语学院胡文仲教授发表了10篇该领域论文。胡文仲早期探讨了跨文化研究领域的6个方面:词汇研究、语用研究、非语言交际研究、交往习俗研究、社会心理研究及价值观念研究,同年他对外语教学中的文化教学或文化研究进行了初探。2009年,他将新中国近60年来外语教育的发展分为3个阶段,分析了其发展过程中的成就与缺失。同样,他在2011年对外语教育的语种设置提出新的思考,认为外语教育旨在培养出符合跨文化交际要求的复合型国际化外语人才。胡文仲始终站在外语教学的视角,以跨文化交际为目标,2014年他再次对我国英语专业人才的培养进行了回顾与展望,呼吁培养出多元化外语交际人才。

位于第2位的高永晨教授发表了7篇相关文献。2005年,高教授探讨了跨文化交际中文化移情能力的价值与培养问题,认为文化移情能力是跨文化交际能力系统中最为重要的因素。次年,他对苏州大学264名大学生进行问卷调查,对大学生跨文化交际能力进行了现状调查和对策研究。2014年高永晨运用知行合一的方法论,构建了对跨文化交际能力培养具有引领作用的中国大学生跨文化交际能力测评体系,又在次年与沈鞠明共同以此知行合一模式为理论框架,研制了适用于中国大学生跨文化交际能力测评的量表,并用该量表对500名不同专业的大学生进行了测评。该实证研究结果表明,此模型较为理想,量表也具有较好的信度和效度,可作为中国大学生跨文化交际能力的测评工具。在此实证研究之后,高永晨又在2016年以全国16所高校为研究范围,对2300名大学生进行了一场大规模的调研测评,再次对中国大学生跨文化交际能力进行了现状调查和分析,指出提高中国大学生跨文化交际能力是外语教学的主要内容和外语教学改革的主攻方向。

排名第3的许力生探讨了跨文化的交际能力与特定文化的交际能力之间的根本区别,他指出了后者的文化局限并对跨文化的交际能力构成做了初步分析。随后,在跨文化交际的大背景下,他强调要重视外语教学中的文化习得问题;许力生与孙淑女在分析跨文化能力构成要素的基础上,主张在大学英语教学中采用计算机主导的跨文化能力培养策略,为跨文化能力培养实践提供了新的视角。

排名第4的彭世勇探讨了我国跨文化交际研究与国际主流研究之间存在的差别,从我国跨文化交际研究的现状和问题出发,指出了跨文化交际研究多学科发展的必要性和意义。随后,他又指出了我国在实证研究方法上与国际主流研究之间的差距。

紧随其后的是刘宏和杨平。刘宏主要关注的是俄语语言教学及跨文化交际研究,他认为语言与文化的关系的研究应该采用整合的研究方法,即把语言、文化、交际和教学四者放在同一平面考察。随后,他探讨了文化观念在语言与文化教学研究中的中心地位,同时分析了先例文本的使用与文化观念的形成之间的关系。杨平对于跨文化交际的研究,主要集中于非语言交际行为。

总体来说,以上几位学者都以各自的关注焦点对跨文化交际问题进行了一定程度的探讨。由于跨文化交际在国内的发展并不成熟,没有形成独立完整的系统,不管是在理论研究还是实证研究方面,都还是有所欠缺,所以各位学者的研究还不能像国际主流研究般具有一定规模。然而,可以看出的是,跨文化交际研究主要涉及外语教学,且实证研究近年来开始成为主流。

3 结论

综上所述,近20年来国内跨文化交际研究特别关注跨文化交际能力的定义、外语教学、文化差异和交际策略,其中外语教学一直是研究热点;另外对跨文化敏感度或跨文化交际能力测评的实证研究以及如何培养跨文化交际能力近几年也渐渐成为研究热点。在跨文化交际研究方面的高产作者是胡文仲、高永晨、许力生、彭世勇。

虽然跨文化交际研究在国内依然存在诸多问题,如研究内容比较狭窄,重复研究严重,研究形式上理论研究较多、实证研究较少,但在当今文化全球化的大潮下,跨文化交际研究仍然势不可挡。笔者希望本研究能有助于国内跨文化交际研究学者及时了解跨文化交际研究热点和前沿,提高研究质量。

[1] WEN Q. Globalization and international competence [A].TAM K,WEISS T.English and globalization : Perspectives from Hong Kong and mainland china [C].Hong Kong: The chinese university press, 2004.

[2] 陈国明.“跨文化传播”术语和学科的生成发展[J].学术研究,2010(11):141-148.

[3] 胡文仲.超越文化的屏障——胡文仲比较文化论集[M].北京:外语教学与研究出版社.2002.

[4] 胡文仲.跨文化交际能力在外语教学中如何定位[J].外语界,2013(6):2-8.

[5] 江晓丽.美国大学生汉语口语交际难点与应对策略研究[J].世界汉语教学,2015(2):250-265.

[6] 刘梅华,刘世生.大学生交换学习期间跨文化交际能力和自我身份的变化:访谈研究[J].外语教学,2015(01):65-68.

[7] 乔环润.跨文化敏感度研究述评:回顾与展望[J].大学英语教学与研究,2015(6):12-18.

[8] 任仕超,梁文霞.中外远程协作课程对跨文化交际能力影响的实证研究[J].Foreign language world,2014(6):87-94.

[9] 孙淑女,许力生.大学英语教学中计算机主导的跨文化能力培养研究[J].Foreign language world,2014(4):89-95.

[10] 王立非.EFL学习者习得交际策略的性别差异研究[J].外语教学与研究,2008(8):37-41.

[11] 杨盈,庄恩平.构建外语教学跨文化交际能力框架[J].外语界,2007(4):13-21.

CITESPACE BASED DYNAMIC VISUALIZED ANALYSIS OF RESEARCHES ON CROSS CULTURAL COMMUNICATION 1996~2016

GAN Xiaoya, HUANG Yingxue

(School of Foreign Languages, Wuhan University of Science &Technology, Wuhan 430065, China )

Based on the China HowNet CNKI database from 1996 to 2016, the paper collects research papers on cross cultural communication published by 12 domestic authoritative journals as the data source, the paper draws a map of the research on cross cultural communication in China by means of the information visualization technology of CiteSpace, in order to detect the hot issues, the evolution of the hot issues and most fruitful authors in the field and their research achievements. The study shows that the four hottest issues are the cross-cultural communicative competence, foreign-language teaching, cultural differences and communication strategies. Furthermore, the empirical research has begun to occupy the mainstream trend currently.

CiteSpace; cross cultural communication; hot issue

2016-12-07

2013年湖北省教育厅人文社科项目(13y021)

甘小亚(1976-),女,湖北英山人,硕士,副教授,主要研究方向:跨文化交际。

1673-1751(2017)04-0061-10

H085.4

A