关于新媒体使用行为的调查和分析

任聪喆

(河南工业大学 新闻与传播学院,河南 郑州 450001)

关于新媒体使用行为的调查和分析

任聪喆

(河南工业大学 新闻与传播学院,河南 郑州 450001)

随着移动互联网技术的普及与成熟,使用新媒体特别是使用移动新媒体已经成为一种新常态。如今用户已习惯于使用移动新媒体学习、工作、娱乐,对媒体的依赖程度超过了历史上任何时期。以用户使用新媒体的行为为研究对象,通过对用户日常使用新媒体的方式、在新媒体上的自我表达以及对新媒体的信任度等方面进行调查、统计、分析和研究,发现使用手机已成为用户的生活习惯,获取资讯和社会交往是用户的主要需求;人们更多地从新媒体上获取信息的主要渠道,新媒体已经超过传统媒体成为人们获取信息的主要渠道;但在媒体信任度方面,人们还是更相信传统媒体。对移动新媒体产业的发展提出了针对性的建议。

新媒体;移动互联网;用户行为;媒体信任度

0 引言

如今,低头族随处可见,他们不放过任何空余的时间,一旦空闲下来就立马掏出手机,沉浸于各种移动端的服务中。移动互联网成了当下人们获取信息、休闲娱乐的主要途径。移动互联网对新闻业的影响日渐深远,据统计,截至2016年6月,中国手机网民规模达6.65亿,半年共计新增网民3656万人,手机在上网设备中占据主导地位[1]。网民个人上网设备进一步向手机端集中,90.1%的网民通过手机上网。根据eMarketer2015年6月发布的报告,中国成年人在移动端口获取信息的时间占使用媒体时间的一半以上[2]。在移动情境下获取信息已经成为一种常态。新媒体发展对传统媒体行业的发展和人们获得资讯的方式乃至生活方式都带来了变革性的影响。在某种程度上,能否有效使用网络已经成为我们一种基本的能力。年轻一代的人们把网络看作生活和工作的重要空间,中年人上网除工作和获取资讯外,还上网追剧、炒股、社交,拥有多姿多彩的网络生活。基于这种被网络深深包围的社会现状,许多值得深思、研究的问题涌现出来:网络与新媒体多大程度上占据人们的生活?面对众多的新旧媒体,人们该如何选择?人们对新旧媒体信任度如何?使用新媒体对人们生活会造成哪些影响?人们对新媒体的识别判断能力如何?围绕“移动媒体的日常使用方式”“新媒体上的自我表达”“媒体信息获取与信任”三个方面,对当下人们使用新媒体行为进行认真研究分析,并针对移动新媒体行业的发展提出相应建议。

本次新媒体受众调查共回收有效问卷156份,被调查对象分布在全国东、中、西部6个省、直辖市。被调查对象中,男性占56.67%,女性占43.33%。受调查者年龄大多分布在18—25岁之间,16.67%的受访者年龄在25—40岁之间。

1 移动媒体的日常使用特点

在传统媒体产业快速衰落而新媒体产业高速增长趋势下,新媒体产业已经把传统媒体产业远远甩在身后,成为媒体产业的主导者。截至2016年6月,我国网民规模达7.10亿,移动端网民达6.65亿[2],在庞大用户的基础上,基于移动化和智能化的新媒体产业高速发展,移动化、智能化已经成为媒体产业发展的大趋势。在这样的趋势下,用户对于新媒体的使用行为较对传统媒体的使用行为有了很大的改变。

1.1 频繁使用手机已成为生活习惯

表1 人们在不同情境下使用手机的频次 %

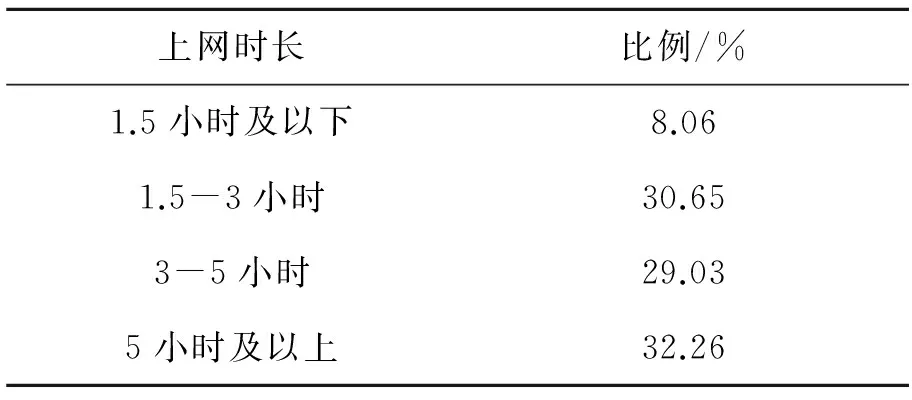

表2 上网时长分布情况

由表1我们可以看出,使用手机已经成为人们重要的生活习惯。不论是短暂的空闲时间(工作或学习间隙、睡觉前,还是较长的休息时间(节假日),人们都会频繁使用手机。即使在工作或学习过程中,多数人也有使用手机的习惯。由表2可以看出,多数人一天上网时长在3小时以上,31.67%的受众更是超过了5小时。

1.2 大部分人通过手机获取信息与下载新闻客户端

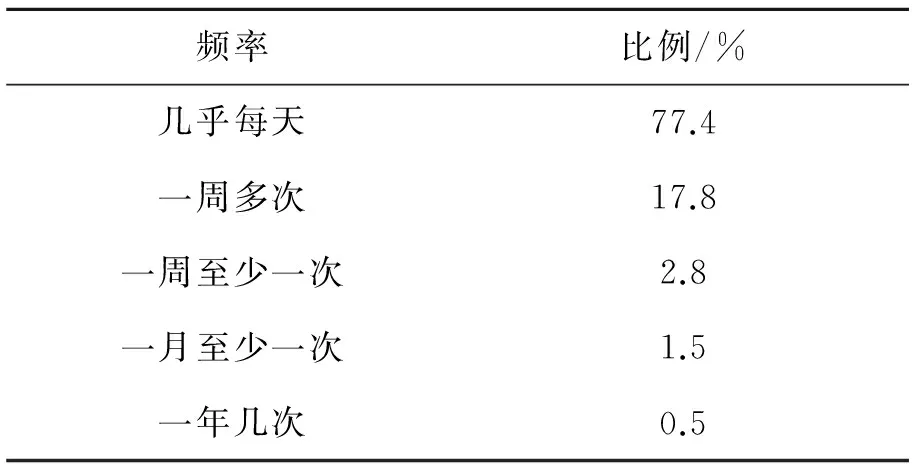

表3 人们通过手机获取新闻信息的频率和比例

调查显示,93.5%的人平时通过手机获取新闻信息。在2016年8月12日天津港重大火灾爆炸事故的新闻接收中,65%的受访者表示通过手机在第一时间接收此新闻。表3显示,77.4%的受访者几乎每天通过手机获取新闻信息,17.8%的人一周多次通过手机获取新闻信息。可以说,手机已经成为人们重要的新闻信息获取平台。艾媒咨询集团的数据显示,2016年上半年,中国新闻客户端用户规模达5.69亿,可见新闻客户端市场竞争非常激烈[3]。

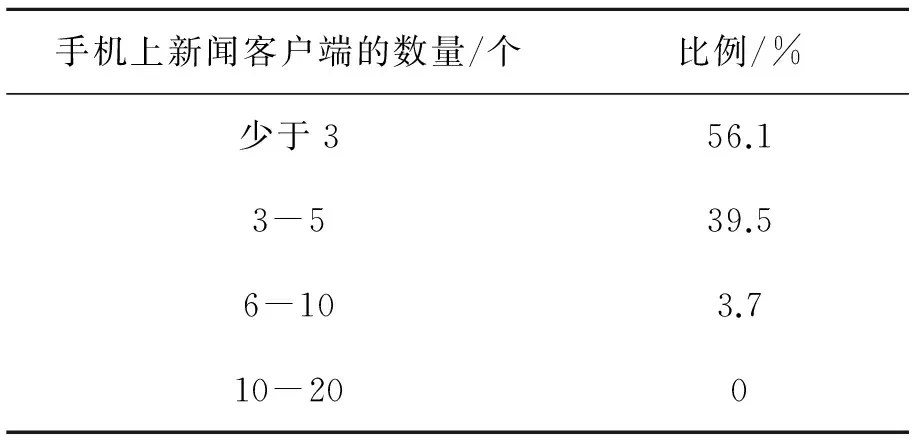

在调查用户手机上的新闻客户端的数量时,88.6%的受访者表示下载过新闻客户端,手机上新闻客户端数量少于3个的占5成以上,近4成受访者在手机上有3—5个新闻客户端,详见表4。

表4 手机上的新闻客户端数量

1.3 客户端为民众在手机终端获取新闻信息的首选渠道,同质化是影响客户端使用的主要原因

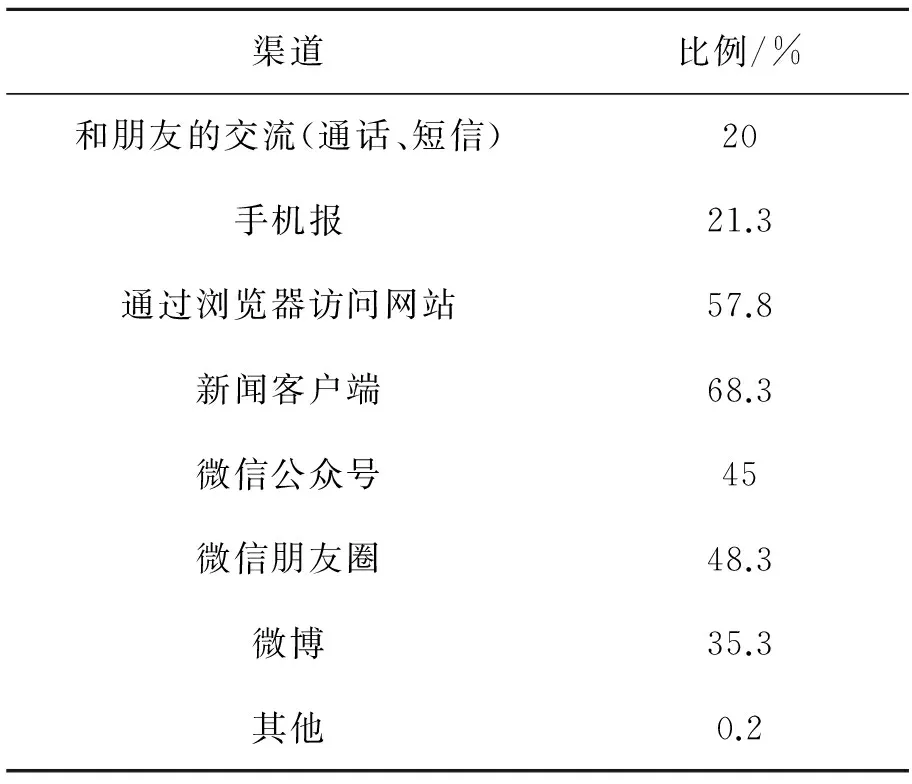

表5 在手机上获取新闻信息的渠道

“您通过什么渠道在手机上获取新闻信息”的调查结果显示,68.3%的受访者“通过新闻客户端获取新闻信息”[4],57.8%的人“通过浏览器访问网站”;超过四成的人通过微信朋友圈和微信公众号获取新闻信息;其后为微博;而通过手机报及“和朋友通过电话、短信交流”的人数则位列末端。路透社针对全球新闻用户的年度调查发现:基于手机端的新闻消费量持续增长[5]。各大新闻客户端围绕用户争夺的营销战在未来半年将持续上演。

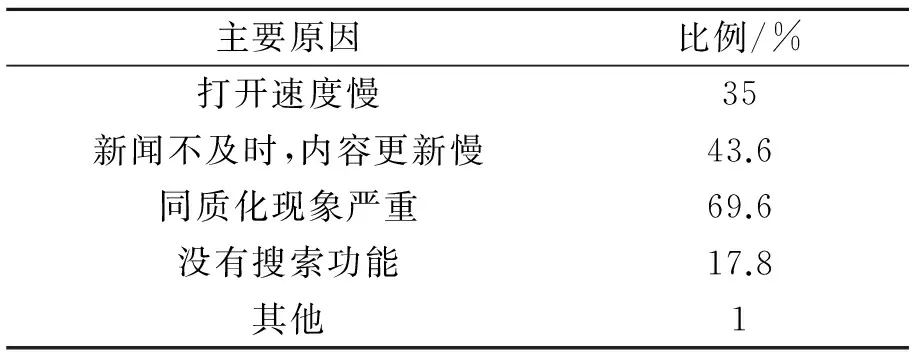

表6 影响使用新闻客户端的主要原因

由表6可以看出,在影响新闻客户端使用的原因上,近七成被调查者认为客户端同质化问题严重[6],超过四成的人认为客户端新闻时效性不理想。

1.4 获取资讯和社会交际成稳定需求

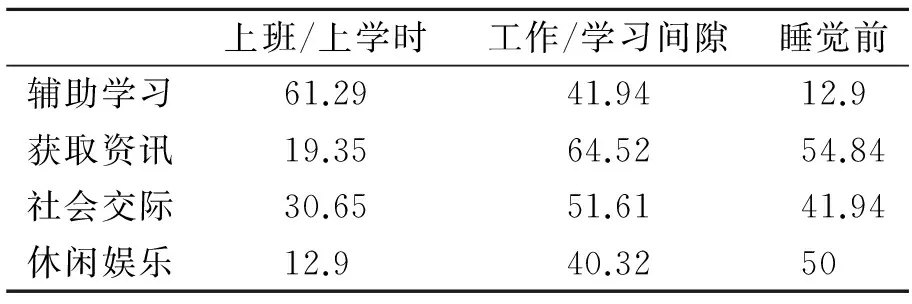

表7 不同情境下人们使用手机方式统计 %

在辅助学习、获取资讯、社会交际和休闲娱乐4大类情境下,大部分人都有非常稳定的获取资讯和社会交际使用率,且使用率波动很小,这表明这两项功能已经成为人们跨情景的刚性需求。而使用手机辅助工作和利用手机娱乐则有较强的情境性。辅助学习工作只在学习或工作期间(61.67%),节假日和睡觉前的使用率较低(13.33%和12.1%);利用手机娱乐则相反,学习或工作期间使用率低(13.33%),节假日用手机娱乐的使用率很高(60%)。这表明,尽管人们花在休闲娱乐上的整体时间非常高,但利用手机休闲娱乐还是具有较强的情境性。

1.5 使用手机能改善心情

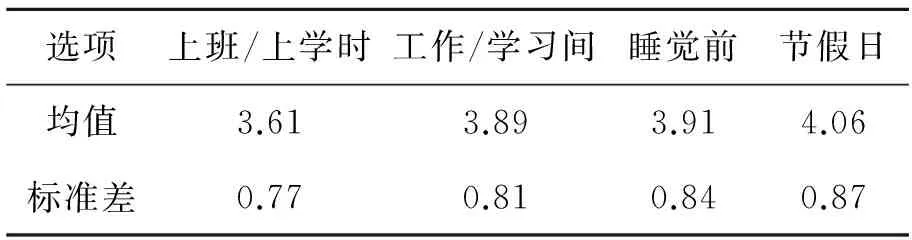

表8 不同情境下使用手机后的心情

注:3点为中点分,超过3则为心情变好

在改善心情方面,整体来说,使用手机后心情都会得到改善(问卷用5点评分法,1=变差,3=不变,5=变好,超过3则为心情好转),其舒缓压力、调节情绪的作用比较明显。这或许可以解释现在手机被称作“电子鸦片”大家时刻握着它不愿放手的原因。

整体来说,移动媒体已经渗入很多人的日常生活中。基于智能手机为代表的移动新媒体具有的使用频率高、时间长等特点,为普通工作忙碌、缺乏有效人际交流的城市人提供了获取资讯、实现人际交流和休闲娱乐等方面的便利,已经成为很多城市人深为依赖的一种“必需品”。

2 网民在新媒体上的自我表达

自我表达是人们社交的重要方面,是通过面对大众的自我形象塑造来认知自我状态的重要方式。新媒体上的自我表达主要是通过人们在新媒体平台上的表达情绪、想法和社交互动来实现,反映人们在网络这个越来越重要的生活空间上的整体状态。包括表达内容(吐槽、晒开心事)、互动情况(相互评论)和心情变化3个方面。

2.1 在网上吐槽或晒心情情况

表9 网上吐槽与晒开心事的频率

尽管社交媒体上吐槽一片、自拍成灾,充斥各种晒美食、旅游的幸福照片,但网民的自我感觉并不是这样。表9显示,结果大家普遍感觉自我表达较少(打分为2.11和2.00)。这表明,对个人来说,网络上的自我表达并不是那么频繁和激烈,但汇聚到网络空间后,网络表达的整体效应才会显现。

吐槽倾向于宣泄,晒开心事则更注重分享。不论利用新媒体吐槽还是晒开心事,大部分人会回复他人给自己的评论。晒开心事后的互动频率(中位数4)又远高于吐槽的互动频率(中位数3),说明人们在新媒体吐槽倾向于宣泄(较少回复),晒开心事则更注重分享。

吐槽或晒开心后,多数网民整体心情会变好,但也有人更不开心。将互动频率与心情做相关性检验,可发现,显著相关(吐槽r=.91,晒开心r=.93),这表明社交媒体上吐槽或晒开心,这样的自我表达也能改善使用者的情绪,但存在着个体差异性。其中,吐槽使心情变化的标准差达2.32,晒开心事心情变化的标准差高达2.47,这么高的标准差说明,吐槽或晒幸福后,有的人心情变得很好,还有的人心情会变得更差。

2.2 自我表达平台情况

虽然,以陌陌、摇一摇、探探等主打陌生人交友的软件或平台火爆了一段时间,但调查发现,微信、QQ、微博等与现实好友高度重合的熟人社交平台仍是主流。具体来说,网络社区可分为现实好友为主的平台、网络和现实好友混合的平台、公共开放的平台和共同兴趣爱好者的平台四大类。调查结果显示,无论是吐槽还是晒开心,人们还是选择现实好友为主的平台,以及网络和现实好友混合的平台,说明人们在线上进行的自我表达依然是现实社交需求的延伸。

3 媒体信息获取与对媒体的信任度

媒体信息获取与信任调查的目的,是分析人们需要不同信息时会选择哪种渠道获取信息以及对这些渠道的信任情况。

3.1 新媒体整体超过传统媒体

表10 新闻获取首选渠道 %

表10显示,手机App和电视是网民获取政治、财经、社会民生、体育、本地和国际新闻的主要选择。其中手机App已经成为人们的第一选择,凸显其在获取新闻资讯中的重要性。并且,进入首选渠道前三名的传统媒体仅有电视一项,专业网站、微信、微博未能进入首选渠道前三,表明人们获取新闻资讯的方式已经开始整体转向移动新媒体。此外,用户认为,内容的可信度、发布的权威性以及时效性最为重要,信息直观,内容简洁也尤为重要。

3.2 传统媒体比新媒体更可信

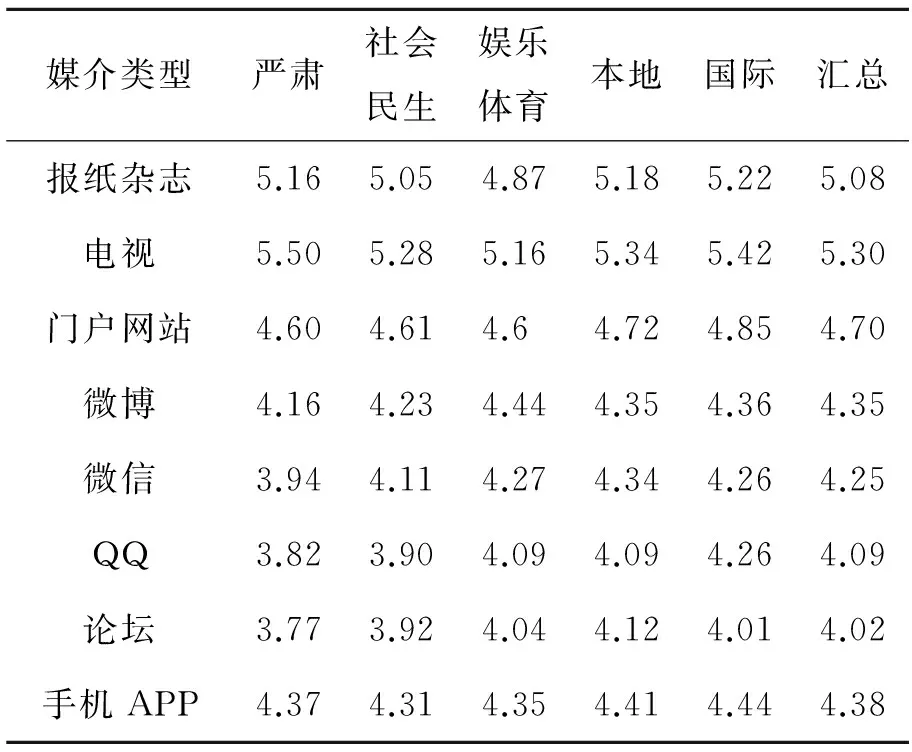

表11 新闻信任度调查结果

注:1-7评分,由完全不可信到完全可信

整体来看,网民对不同渠道的信任度差距较大(论坛4.02,电视5.30);网民对不同类型新闻的信任度差距较小(国际新闻4.51,严肃新闻4.31),说明影响用户信任度的因素主要是“新闻从哪里来”而非“新闻是什么”。

表11显示,电视的被信任度位列第一,报纸杂志紧随其后位列第二。严肃新闻、社会民生新闻、娱乐体育新闻、本地新闻和国际新闻五个类别都是如此,表明在人们眼中,传统媒体比新媒体更可信。

在新媒体内部比较上,门户网站可信度最高,手机APP、微博、微信其次,QQ与论坛可信度最低。说明人们对不同新媒体的信任度差距大,新媒体被信任水平参差不齐。

4 发展移动新媒体产业的建议

移动互联网已经成为新媒体发展的主战场,媒体的移动化发展浪潮愈演愈烈。4G移动通信技术的推广和基础网络设备的不断完善,使移动互联网发展浪潮持续推进。脚步渐近的5G技术将致力于为移动互联网用户带来更佳的使用体验,进一步为移动互联网发展提供动力。因此,媒体产业要直面移动互联网发展浪潮,把握移动新媒体时代发展机遇,尽快在关键领域的技术和产品方面有所突破,提升移动新媒体行业的生产力。

4.1 打造精细优质内容

“内容为王”是媒体永恒不变的主题。打造优质核心内容就是锤炼产品、狠抓用户。在移动互联领域,产品是立足的根本,而用户是生存的关键。各大网站都必须在产品创新、用户体验上发力。2016年,基于跨屏互动的发展,新媒体将更强调场景化、个性化、垂直化,积极为用户提供专属产品服务。移动媒体生态圈应以用户为核心,通过与其他产业抱团和合作,制作优质精细产品,满足用户多种需求。

内容的生产与再生产是移动新媒体产业发展的重中之重,内容创新的关键在于发掘技术的升级,促进内容生产和表达的进化。最近比较火的技术莫过于AR(虚拟现实)和VR(增强现实)。无论是AR还是VR,甚至是无人机,这些技术都在改进我们获取内容的精细度。受制于技术的不足,过去我们无法在第一时间获取优质内容,现在无人机技术的进步可以帮我们通过高空进入现场,把第一手的素材快速传回,打破了内容采集上的限制。AR、VR以及其他智能设备会使我们采集内容的能力大大加强,新技术手段能够强化内容优势,更好地实现“内容为王”。

在信息技术高度发达的今天,做好新闻内容应坚持全球视野,讲好中国故事。这就必须在内容生产和传播上进行创新,加强传播内容的创造力、感召力、公信力。立足信息传播规律,完善信息采集和传播网络,充分发挥集合效应,想受众之所想,提高内容的“时、度、效”,让媒体的声音能够及时传播出去。

4.2 创新产品设计手段

新媒体产业除运用文字、图片、声音生产内容外,还需尽可能多地采纳新技术,利用数据、动画、影像、多屏互动等方式对信息进行客观和全方位、立体化地展现。例如,在庆祝中国抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年活动期间,在新闻观点等常规报道基础上,新华网采用三维立体动画方式制作的内容,多维度、宽视野、全景式地还原了抗日战争始末及其重大意义,将3D-MAX技术运用到新闻报道中,强烈逼真的视觉冲击给用户营造了一个超现实感的氛围。

此外,利用UGC (User-generated Content用户生成内容)与PGC(Professionally-generated Content专业生产内容)技术混合创制内容,利于讲述有温暖有暖度的故事,传播主流价值观。例如,优酷流媒体链接PGC产业模式打造的微记录系列片《尚计·人民》《我们在北京》等反映民间技艺、北漂等题材类型的新媒体制作,吸引了众多用户的关注。

新媒体的优势之一,是能顺利地实现线上线下活动的连接,集中打造内容品牌。越来越多的新媒体平台甚至是自媒体账号都会将网络用户的新闻素材与线下活动相链接,提升媒体内容和传播方式的情怀和温度,展现别具一格的气质。

4.3 改善优化用户体验

目前,大部分的移动新媒体在应用方面趋向于多用信息推送功能,用户在手机或其他移动终端接收来自系统通知栏推送的信息。事实上,过于频繁的内容推送不仅会使用户厌烦,还会让手机后台程序增多,大大降低手机的续航功能,在用户体验方面带来很大的负面影响。甚至一些弹窗广告页会打扰用户的日常生活。因此,如何打造更优的用户体验还值得研究。

另外,同类别的移动新媒体客户端存在产品设计雷同、优质内容匮乏、版权纠纷频发等问题。尤其在原创和版权得不到严密保护的情形下,传统媒体的原创内容被消解,新媒体平台未经授权就得到优质内容并进行传播,这样会影响用户体验,甚至使得用户群体流失。因此,在互联网大潮中打造精细内容,创新产品设计,优化用户体验,是非常重要的。

[1] 中国互联网络信息中心.第38次中国互联网络发展状况统计报告[R].2016.

[2] EMARKETER. Didital accounts for over 50% of time Spent with media in China.[EB/OL]. (2015-06-19)[2017-02-28].http://www.emarketer.com/news/1012618.[3] 艾媒网.艾媒报告.2016上半年中国手机新闻客户端市场研究报告[EB/OL].(2016-08-08)[2017-02-28].http://www.iimedia.cn/44054.html.

[4] 殷乐,于晓敏.2015年基于新媒体平台的中国新闻传播:用户行为及发展情况[M]//中国新媒体发展报告(2016).北京:中国科学文献出版社.2016.

[5] Reuters Institute Digital News Peport 2015[EB/OL].(2015-12-31)[2017-02-28].http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/digital-news-report-2015.[6] 中国网.报告:七成被调查者认为新闻客户端同质化问题严重[EB/OL].(2016-06-21)[2017-02-28].http://district.ce.cn/newarea/roll/201606/21/t20160621_13061023.shtml.

AN INVESTIGATION & ANALYSIS OF NEW MEDIAUSAGE BEHAVIOR

REN Congzhe

(School of Journalism & Communication, Henan University of Technology, Zhengzhou 450001, China)

With the popularity and maturity of mobile Internet technology, the use of new media, especially mobile new media has become a new normal. The article takes the situation of the user's use of new media as the research object, conducts investigation, statistics, analysis and research on the way users use the new media, their self-expression in the new media, how much confidence and trust they have in the new media. The findings are as follows:the frequent use of mobile phones has become a habit for users and access to information and social interaction have become a stable demand; people get more information from the new media and new media has surpassed traditional media as the mainstream whereas they have more trust in traditional media than in new media. Based on this, the article puts forward some suggestions on the development of the new media industry.

new media; mobile Internet; user behavior; trust in the media

2017-03-20

任聪喆(1991-)女,河南荥阳人,硕士研究生,研究方向:新闻与传播 。

1673-1751(2017)04-0055-06

G206.2

A