《宋書·宣貴妃傳》流傳及佚文考*

——兼考今本《宋書·劉子鸞傳》的錯頁

赫兆豐

一、引 言

梁沈約撰《宋書》一百卷,是現存最早最完整的記録南朝劉宋一代歷史的史書。然此書在成書後的長期流傳過程中屢有散佚,至北宋時已出現整卷遺失的現象。今本卷四六趙倫之、到彦之、王懿、張邵等人的傳記,《崇文總目》已遺失記載,現存文字爲後人據《南史》所補;南宋時,陳振孫稱“獨闕《到彦之傳》”,①(宋)陳振孫撰,徐小蠻、顧美華點校:《直齋書録解題》卷四,上海古籍出版社,1987 年,第101 頁。今本仍闕;錢大昕《廿二史考異》指出今本《宋書·少帝紀》“此篇久亡,後人雜采它書以補之”;②(清)錢大昕著,方詩銘、周殿傑校點:《廿二史考異》卷二三,上海古籍出版社,2004 年,第391 頁。孫虨《宋書考論》認爲《宋書》卷七六朱脩之、宗慤、王玄謨三傳也非沈約原本;③(清)孫虨撰:《宋書考論》,見張舜徽主編:《二十五史三編》第五册,長沙:嶽麓書社,1994 年,第427 頁。余嘉錫進一步補充説今本《宋書》闕《謝儼傳》,沈約《自序》也殘缺不完。④余嘉錫著:《四庫提要辨證》卷三,北京:中華書局,2007 年,第149 頁。凡此均有助於我們了解今本《宋書》成形的過程。

近來筆者翻閲《宋書》,發現除上述篇目外,卷四一《后妃傳·宣貴妃傳》也存在着明顯的亡佚和輯補情況。更難得的是,相較上述篇目都是後人在原本亡佚後據《南史》和《高氏小史》補足文字,⑤《四庫全書總目》卷四五《〈宋書〉提要》:“後人雜取《高氏小史》及《南史》以補之。”見(清)永瑢等撰:《四庫全書總目》,北京:中華書局,1965 年,第405 頁。《四庫提要辨證》卷三:“大段補以李延壽史,而用《小史》附益之,固南北七史之通例。”見《四庫提要辨證》,第148 頁。《宣貴妃傳》的文本流變情況要更加複雜,還涵蓋了傳文原文的回補、篇章移接、錯頁等多種文獻流傳問題。本文將通過比對《宋書·始平孝敬王子鸞傳》(以下簡稱《宋書·劉子鸞傳》)、《南史·宣貴妃傳》和《南史·始平孝敬王子鸞傳》(以下簡稱《南史·劉子鸞傳》),嘗試厘清原本《宋書·宣貴妃傳》的流傳和保存情況。

二、《宣貴妃傳》有目而無文

劉宋孝武帝殷貴妃生年不詳,卒於大明六年(462),生前是孝武帝最寵愛的妃子,《宋書》稱其“寵傾後宫”。①(梁)沈約撰:《宋書》卷八〇《劉子鸞傳》,北京:中華書局,1974 年,第2063 頁。殷氏死後被孝武帝追封爲貴妃,諡號曰“宣”。雖然今本《宋書》並無《宣貴妃傳》,但從多方面來看,可以肯定原本《宋書》是存在這篇傳記的。

首先,《宋書》目録有“宣貴妃”的條目,位列卷四一《后妃傳·孝武文穆王皇后傳》下。仁壽本《二十四史·宋書》據南宋紹興間江南重刊北宋監本影印,目録中《宣貴妃傳》就附在《孝武文穆王皇后傳》下,以宋元遞修本爲主要底本的張元濟《百衲本宋書》,和以明萬曆中南監本爲底本的《和刻本宋書》同樣如此。②中華書局1974 年點校本《宋書·出版説明》及2018 年修訂本《點校本宋書修訂前言》均説,參考底本包括三朝本、明北監本、毛本、殿本、局本、百衲本,但是點校本和修訂本的書前目録中都删去了“宣貴妃”的條目,似不妥。《南史》卷一一《后妃上》劉宋部分收入的后妃傳,除排列順序外,篇目與《宋書》相同,《宣貴妃傳》亦附在《孝武文穆王皇后傳》下。對這種有目無傳的情況,王鳴盛在《十七史商榷》中質疑道:“《宋書》目録於孝武文穆王皇后之下,固附有宣貴妃,即此殷氏也,乃目有而傳則無,此更可怪。”③(清)王鳴盛撰,黄曙輝點校:《十七史商榷》卷五九“殷淑儀”條,上海古籍出版社,2013 年,第736 頁。所以,從《宋書》和《南史》的書前目録可以斷定《宋書》原本是存在《宣貴妃傳》一篇的。

其次,《宋書》編撰者有充足的理由爲宣貴妃立傳。貴妃的出身,《宋書》隻字未提,顯得神秘感十足。《南史》提出兩種説法:孝武帝皇叔荆州刺史劉義宣之女和殷琰之女。後世文史學家普遍認爲前者更接近事實。④可參看王鳴盛《十七史商榷》卷五九“殷淑儀”條;趙翼《廿二史札記》卷一一“宋世閨門無禮”條;程章燦《貴妃之死》,《舊時燕:一座城市的傳奇》,南京:鳳凰出版社,2006 年。雖然這對堂兄妹之間的畸形戀情注定遭受非議,但這並不會影響宣貴妃在《宋書·后妃傳》中佔據一席之地。

按照史書后妃傳的收録標準,“凡史家之例,皇后雖無事迹,必有傳,妃嬪則必有事者方作傳”。⑤《十七史商榷》卷五九“后妃無東昏潘妃”條,第736 頁。如前所述,宣貴妃生前是孝武帝最寵愛的妃子,在孝武帝心目中的地位超過了皇后。貴妃去世後,孝武帝悲痛欲絶,“精神罔罔,頗廢政事”。⑥(唐)李延壽撰:《南史》卷一一《宣貴妃傳》,北京:中華書局,1975 年,第323 頁。爲了表達對貴妃的懷念,孝武帝爲她舉辦了極盡奢華的葬禮。其要包括:1.進殷氏生前的淑儀號爲貴妃。2.配置“古今尠有”①(北齊)魏收撰:《魏書》卷九七《劉駿傳》,北京:中華書局,2017 年,第2321 頁。的儀服器仗:“葬給輼輬車,虎賁、班劍,鑾輅九旒,黄屋左纛,前後部羽葆、鼓吹”。②《宋書》卷八〇《劉子鸞傳》,第2063 頁。3.爲貴妃議定諡號。4.爲貴妃單獨立廟祭祀。這些舉動都至少采用了皇后(包括追封皇后)的禮儀規格,有些地方甚至還超越了皇后的待遇。同時,包括謝莊、江智淵、殷琰、丘靈鞠、謝超宗、湯惠休在内的衆多知名文人,還以哀悼貴妃之死爲題展開了一次大規模的文學同題創作。而貴妃與孝武帝所生的皇子新安王劉子鸞,很長時間内被孝武帝當作皇位繼承人培養,甚至一度很可能取代東宫太子劉子業。《宋書》稱子鸞“愛冠諸子”。③《宋書》卷八〇《劉子鸞傳》,第2063 頁。大明五年(461),子鸞被封爲南徐州刺史,孝武帝爲培植子鸞勢力,又將王僧虔、謝莊、謝超宗、張岱等一大批世家大族子弟調配到新安王府。貴妃死後不久,孝武帝又將富庶的吴郡劃歸到南徐州。④《宋書》卷六《孝武帝紀》:“(大明七年正月)癸巳,割吴郡屬南徐州。”見《宋書》,第130 頁。凡此種種,均可以想見孝武帝對貴妃無以復加的寵愛。而子鸞與子業的太子之争、孝武帝因悲痛過度不久辭世,又爲劉宋後期的政治亂局埋下了巨大隱患。因此,無論是從孝武帝格外寵愛貴妃,還是從貴妃之死對劉宋政治的影響來看,這個極富傳奇色彩的女性都完全有資格被列入《宋書》的后妃傳記。

第三,據《宋書·自序》可知,沈約是在多位前代史官的書稿基礎上完成《宋書》編寫的。最先是何承天開始編撰《宋書》,“草立紀傳,止於武帝功臣”。此後又有山謙之在孝武帝孝建初年奉詔撰述。不久山謙之病卒,蘇寶生繼續編寫,完成了元嘉衆臣的傳記。蘇寶生於大明二年(458)坐高闍謀反案被殺。孝武帝又命徐爰踵成前作。後者統合何、蘇二人書稿,完成了自義熙初年至大明末年的部分。沈約親自撰寫的部分不過是前廢帝永光以來至順帝禪讓爲止十幾年間的史事。⑤參看《宋書》卷一〇〇《自序》,第2467 頁。而宣貴妃卒於大明六年,徐爰則卒於後廢帝元徽三年(475)。也就是説,《宣貴妃傳》的最早撰寫者應該是徐爰。王鳴盛認爲《宋書》無《宣貴妃傳》是沈約爲劉宋王朝避諱的説法並不可取。⑥《十七史商榷》卷五九“殷淑儀”條:“孝武帝……與義宣之女乃從兄妹,沈約《宋書·后妃傳》竟無殷淑儀傳,約歷事齊梁,何必諱宋之大惡,《南史》爲勝。”緊接着王氏又注意到《宋書·前廢帝何皇后傳》中記載了前廢帝納其親姑文帝第十女新蔡公主之事。此爲王氏自相矛盾之處,也可以説明《宋書》無《宣貴妃傳》,並非沈約爲劉宋朝避諱。見《十七史商榷》,第736 頁。徐爰其人《宋書》列入《恩倖傳》,且謂其“便僻善事人,能得人主微旨”,①《宋書》卷九四《徐爰傳》,第2310 頁。亦即擅於揣度君王心理。大明七年(463)正月庚子(二十五日),有司上奏,請求禮官討論是否應該爲殷貴妃立廟。此舉很可能是有關部門在揣摩孝武帝心思基礎上對皇帝的主動逢迎,甚至有可能是孝武帝直接授意有司,有司再通過合乎行政程序的方式,將孝武帝的心意公開化、行爲化、制度化。②《宋書》卷一七《禮四》記載:“有司奏:‘故宣貴妃加殊禮,未詳應立廟與不?’”卷八〇《劉子鸞傳》則記作“諷有司”。分别見《宋書》,第477 頁、第2064 頁。立廟本不符合禮制,但在朝廷討論時,時任尚書左丞的徐爰連同時任太學博士的虞龢,各奏上一篇《宣貴妃立廟議》,全力贊成爲貴妃立廟,徐爰還言之鑿鑿地宣稱立廟之事“考之古典,顯有成據”。③《宋書》卷八〇《劉子鸞傳》,第2065 頁。加之《春秋》之義,母以子貴。清楚了解貴妃和子鸞在孝武帝心中的地位,又如此擅長迎合君主的徐爰,在編寫《宋書》之時不給宣貴妃立傳,這是很難想象的。

因此,綜合宣貴妃的地位、影響,以及《宋書》目録保留下來的痕迹,可以斷定,原本《宋書》卷四一有《宣貴妃傳》一篇,後在流傳過程中亡佚。

三、“移花接木”的文本

雖然今本《宋書》已無《宣貴妃傳》,但因《南史》多删改南朝正史而成,且《宣貴妃傳》也正好附在《孝武文穆王皇后傳》下,與原本《宋書》位置一致。故今本《南史·宣貴妃傳》有很大可能就是由原本《宋書·宣貴妃傳》删改而成。這使得我們在千載之後還能一窺《宣貴妃傳》的大致面貌。而且幸運的是,這篇傳記並不僅僅保存在《南史》當中,實際上在《宋書·劉子鸞傳》中,還保留了原本《宋書·宣貴妃傳》的大段文字。换句話説,今本《宋書·劉子鸞傳》,是由原本《宋書·宣貴妃傳》和《宋書·劉子鸞傳》兩部分拼接而成的。

爲方便論述,筆者將《宋書·劉子鸞傳》分成以下四個部分:

a.始平孝敬王子鸞字孝羽,孝武帝第八子也。大明四年,年五歲,封襄陽王,食邑二千户。

b.仍爲東中郎將、吴郡太守。其年,改封新安王,户邑如先。五年,遷北中郎將、南徐州刺史,領南琅邪太守。母殷淑儀,寵傾後宫,子鸞愛冠諸子,凡爲上所盼遇者,莫不入子鸞之府、國。及爲南徐州,又割吴郡以屬之。六年,丁母憂。

c.追進淑儀爲貴妃,班亞皇后,諡曰宣。葬給輼輬車,虎賁、班劍,鑾輅九旒,黄屋左纛,前後部羽葆、鼓吹。上自臨南掖門,臨過喪車,悲不自勝,左右莫不感動。上痛愛不已,擬漢武《李夫人賦》,其詞曰:“朕以亡事棄日,閲覽前王詞苑,見《李夫人賦》,悽其有懷,亦以嗟詠久之,因感而會焉。巡靈周之殘册,略鴻漢之遺篆。吊新宫之奄映,喭璧臺之蕪踐。賦流波以謡思,詔河濟以崇典。雖媛德之有載,竟滯悲其何遣。訪物運之榮落,訊雲霞之舒卷。念桂枝之秋霣,惜瑶華之春翦。桂枝折兮沿歲傾,瑶華碎兮思聯情。彤殿閉兮素塵積,翠戺蕪兮紫苔生。寶羅暍兮春幌垂,珍簟空兮夏幬扃。秋臺惻兮碧煙凝,冬宫冽兮朱火清。流律有終,深心無歇。徙倚雲日,裴回風月。思玉步於鳳墀,想金聲於鸞闕。竭方池而飛傷,損圜淵而流咽。端蚤朝之晨罷,泛輦路之晚清。轥南陸,蹕閶闔,轢北津,警承明。面縞館之酸素,造松帳之葱青。俛衆胤而慟興,撫藐女而悲生。雖哀終其已切,將何慰於爾靈。存飛榮於景路,没申藻於服車。垂葆旒於昭術,竦鸞劍於清都。朝有儷於徵準,禮無替於粹圖。閟瑶光之密陛,宫虚梁之餘陰。俟玉羊之晨照,正金雞之夕臨。升雲鼛以引思,鏘鴻鐘以節音。文七星於霜野,旗二燿於寒林。中雲枝之夭秀,寓坎泉之曾岑。屈封嬴之自古,申反周乎在今。遣雙靈兮達孝思,附孤魂兮展慈心。伊鞠報之必至,諒顯晦之同深。予棄四楚之齊化,略東門之遥。淪漣兩拍之傷,奄抑七萃之箴。”又諷有司曰:“典禮云,天子有后,有夫人。《檀弓》云,舜葬蒼梧,三妃不從。《昏義》云,后立六宫,有三夫人。然則三妃則三夫人也。后之有三妃,猶天子之有三公也。按《周禮》,三公八命,諸侯七命。三公既尊於列國諸侯,三妃亦貴於庶邦夫人。據《春秋傳》,仲子非魯惠公之元嫡,尚得考彼别宫;今貴妃蓋天秩之崇班,理應創立新廟。”尚書左丞徐爰之又議:“宣貴妃既加殊命,禮絶五宫,考之古典,顯有成據。廟堂克構,宜選將作大匠卿。”

b.葬畢,詔子鸞攝職,以本官兼司徒,進號撫軍、司徒,給鼓吹一部,禮儀並依正公。又加都督南徐州諸軍事。八年,加中書令,領司徒。前廢帝即位,解中書令,領司徒,加持節之鎮。帝素疾子鸞有寵,既誅群公,乃遣使賜死,時年十歲。子鸞臨死,謂左右曰:“願身不復生王家。”同生弟妹並死,仍葬京口。太宗即位,詔曰:……追改子鸞封爲始平王,食邑千户,改葬秣陵縣龍山。

d.延年字德沖,泰始四年薨,時年四歲,諡曰沖王。明年,復以長沙王纂子延之爲始平王,紹子鸞後。順帝昇明三年薨,國除。

a 部分介紹子鸞姓名、排行、何時封王。b 部分介紹子鸞的政治履歷。c 部分爲貴妃死後的追尊活動及喪葬規格。d 部分則是子鸞卒後的子嗣情況,以及王爵、封國的繼承情況。

《宋書》當中的皇子傳計有卷六一《武三王傳》、卷六八《武二王傳》、卷七二《文九王傳》、卷七九《文五王傳》、卷八〇《孝武十四王傳》、卷九〇《明四王傳》和卷九九《二凶傳》。這七卷共收録了40 位皇子。①皇子傳後附的子嗣傳記可看作傳主本傳的一部分,故不重複統計。與皇子相關的其他人物的附傳,也不納入統計範圍内。卷八〇《孝武十四王傳》實際收録15 位傳主,最後一位武陵王贊本爲明帝第九子,泰始六年出繼孝武帝爲子。除卷六一、六八兩卷、卷九九《始興王濬傳》未介紹排行,卷七二《南平穆王鑠傳》未介紹封王情況,卷八〇《孝武十四王》中因絶大部分皇子卒時年幼無子嗣外,其他所有傳記均一致由A.皇子姓名、排行、何時封王,B.皇子的事迹(以政治履歷爲主),D.皇子卒後的子嗣情況及王爵、封國的繼承情況三部分構成。也就是説這三部分構成了《宋書》皇子傳記的書法體例。

在這樣一種書法體例下審視《宋書·劉子鸞傳》的結構,就會發現c 部分格外突兀。這一部分詳細記録了殷氏的追封活動、葬禮器仗、孝武帝爲懷念貴妃而作的《擬李夫人賦》,以及禮官關於爲貴妃立廟的討論。字數多達655 字,卻無一字提到傳主劉子鸞,完全偏離了皇子傳記的敍事脉絡。而整篇傳記全文也不過1226 字,這段與傳主毫不相干的内容竟占了篇幅的53%强。這在《宋書》的全部皇子傳書寫模式中僅此一例,不得不讓人懷疑這段内容原本不屬於《劉子鸞傳》,而應是《宣貴妃傳》的一部分佚文。

如果我們擴大考察對象,將劉宋以前正史當中所有的皇子傳記也納入範圍,則《漢書》計有33 人,《後漢書》26 人,《三國志》40 人,共計99 人。②樣本分别出自《漢書》卷三八、卷四四、卷四七、卷五三、卷六三、卷八〇,《後漢書》卷四二、卷五〇、卷五五,《三國志》卷一九、卷二〇、卷三四、卷五九。樣本選取標準同《宋書》,即只統計傳主的數量,不重複統計傳主的子嗣和其他人物的附傳數量。《漢書》卷四四《淮南衡山濟北王傳》,雖然卷名有三人,但衡山王賜、濟北王勃都是淮南王劉長之子,故統計時只計爲一篇傳記。除去没有明確介紹皇子排行外,③《三國志》卷五九《吴書·吴主五子傳》介紹孫登、孫慮、孫和、孫霸、孫奮五人時,分别用了“權長子”“登弟”“慮弟”“和弟”“霸弟”這樣的字句,也向讀者傳遞了五人的排行,但未使用《宋書》及此後正史皇子傳所慣用的“某帝第某子”的句式。這種句式在正史皇子傳中出現,當始於《宋書》。這99 篇傳記均整齊地呈現出由A、B、D 三部分組成的結構。其中有10 篇傳記提到了傳主的母親,筆者將這種敍事稱爲“皇子傳生母語境”。這一語境按敍事類型可如下表所示分爲三類。

續表

通過分析以上十例可以看出,劉宋之前的正史皇子傳當中即便提到皇子生母,話語的中心也都是圍繞着皇子展開的:或介紹皇子出生經歷,或説明皇子因母親受寵或失寵。這兩類書寫模式佔據皇子傳生母語境的比例高達80%,但佔據各篇傳記的篇幅比重最高也不過29%。①此爲《漢書·長沙定王發傳》的統計數據。該篇寫傳主出生的篇幅較多,且整篇傳記字數又很少,故比例較大。其他樣本的統計數據均不超過10%,最少者甚至不到1%。至於剩下的兩個案例,則字句更加短少。因此,無論是從《漢書》以來的宏觀的皇子傳書寫體例來看,還是從微觀的皇子傳生母語境的類型來看,《宋書·劉子鸞傳》當中對貴妃死後喪葬活動記載不厭其詳、且與傳主毫無關係的c 部分,無論如何都顯得格格不入,不可能是《劉子鸞傳》的原文。

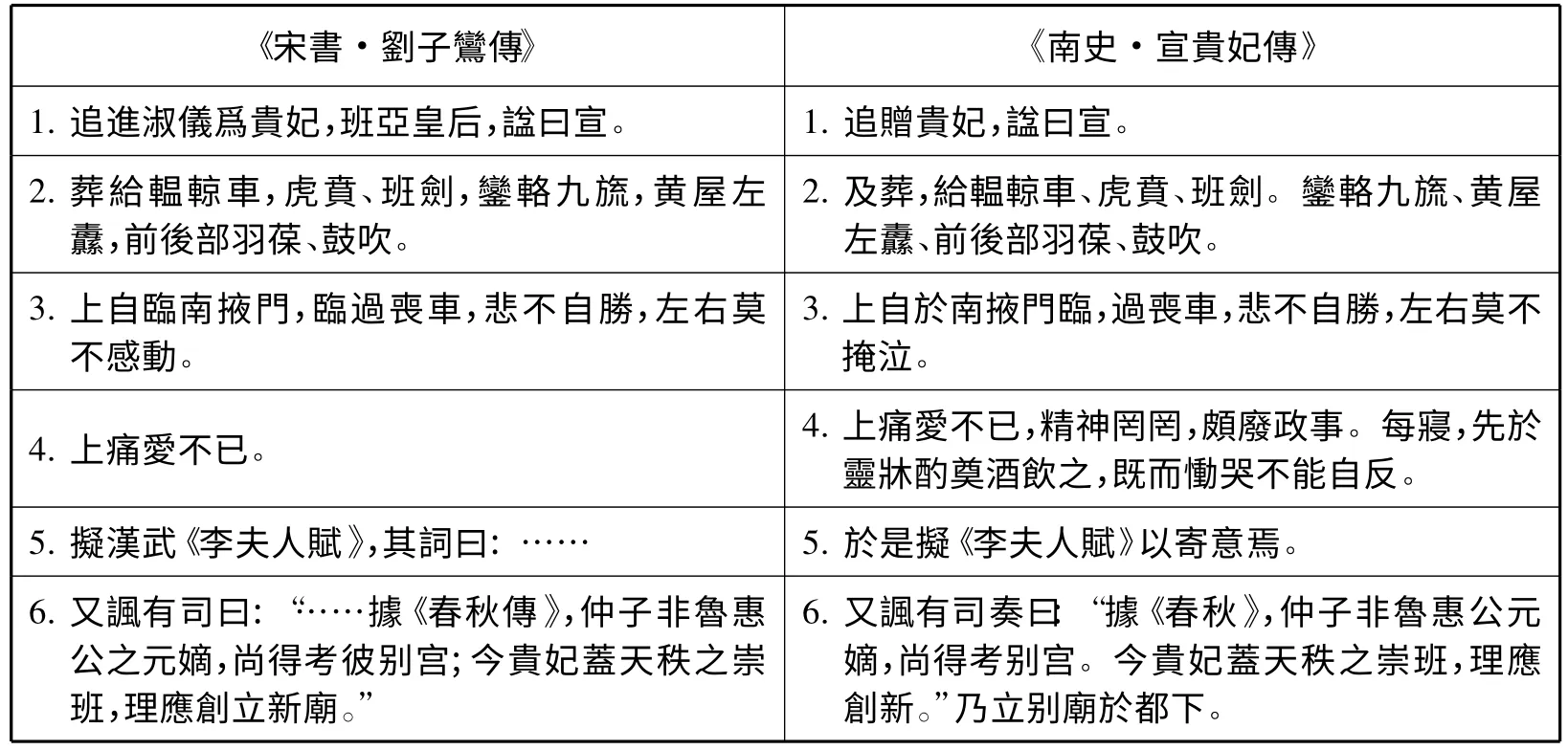

而之所以説c 部分應該是原本《宋書·宣貴妃傳》的佚文,還因爲這一部分和《南史·宣貴妃傳》在語詞、語句、語段的語義表達上,存在着高度相似的現象。現將兩篇傳記對比如下。

表二 《宋書》《南史》中《宣貴妃傳》内容對照表

根據以上六對例句可以看出,《宋書·劉子鸞傳》中的c 部分,與《南史·宣貴妃傳》記載貴妃葬禮的部分,除了細節上的繁略之别外,①《廿二史札記》卷十有“《南史》删《宋書》最多”條。幾乎一字不差。

在此需要特别説明一下孝武帝《擬李夫人賦》的位置問題。清代學者牛運震已經在其《讀史糾謬》中質疑道:“此宜附入《后妃傳》,不宜特敍入諸子傳中。”②(清)牛運震著,李念孔、高文達、張茂華點校:《讀史糾謬》卷六,濟南:齊魯書社,1989 年,第287 頁。《南史·宣貴妃傳》説孝武帝“擬《李夫人賦》以寄意焉”,按照史書筆法,將這篇作品附在這句話下,顯然更符合史書體例。事實上,通過考察與《宋書·宣貴妃傳》同卷的《文元袁皇后傳》的寫法,就可以清楚地看出這一點。袁皇后爲宋文帝皇后,元嘉十七年(440)病逝後,文帝命顔延之作哀策文。《袁皇后傳》如此記載:“上甚相悼痛,詔前永嘉太守顔延之爲哀策,文甚麗。其辭曰:……”③《宋書》卷四一,第1284 頁。緊接着即全篇收録這篇哀策文。筆法和文脉與《南史·宣貴妃傳》“擬《李夫人賦》以寄意焉”一句全同。這種史書筆法在同時期的史書中屢見。如《梁書·高祖丁貴嬪傳》:“普通七年十一月庚辰薨,殯於東宫臨雲殿,年四十二。詔吏部郎張纘爲哀策文曰:……”;④(唐)姚思廉撰:《梁書》卷七,北京:中華書局,1973 年,第161 頁。《梁書·昭明太子傳》:“五月庚寅,葬安寧陵。詔司徒左長史王筠爲哀册,文曰:……”;⑤《梁書》卷八,第169 頁。《隋書·元德太子昭傳》:“未幾而薨。詔内史侍郎虞世基爲哀册文曰:……”⑥(唐)魏徵等撰:《隋書》卷五九,北京:中華書局,1973 年,第1436 頁。這些哀策文無一例外都是放在被哀悼者本人的傳記當中。因此,孝武帝的《擬李夫人賦》也應該在《宋書·宣貴妃傳》中。

假如我們將《宋書·劉子鸞傳》的c 部分從傳記中剔除出去,再通讀傳文,會發現文章脉絡和語義表達絲毫不受影響。而僅由a、b、d 三部分組成的《宋書·劉子鸞傳》,除文字詳略外,則呈現出與《南史·劉子鸞傳》完全一致的結構和書寫模式。

至此,通過以上多方面論證,可以斷定今本《宋書·劉子鸞傳》中詳述宣貴妃葬儀的c 部分,原本不屬於此,而是亡佚了的《宋書·宣貴妃傳》的一段佚文。

那麽《宋書·宣貴妃傳》的這一大段佚文是如何被拼接到《宋書·劉子鸞傳》中,而呈現出今天的面貌呢?

如前所述,《南史·宣貴妃傳》是李延壽據《宋書·宣貴妃傳》删改而成,保留了後者的大致内容和篇章結構。據《北史·序傳》,李延壽奏上《南史》《北史》是在唐高宗顯慶四年(659)。而李善於前此一年表上的《文選注》①李善:《唐李崇賢上文選注表》文末落款時間爲顯慶三年。見(梁)蕭統編,(唐)李善注:《文選》,北京:中華書局,1977 年,第 3 頁。中還保存了三條《宋書·宣貴妃傳》的佚文(詳見下文)。也就是説,至少在李延壽和其父李大師編撰《南北史》、李善注《文選》的初唐時期,《宋書·宣貴妃傳》並未完全散佚。此後這篇傳記如何遺失已無法細考。

《宋書》刻板印行始於宋代。宋仁宗嘉祐六年(1061),敕命曾鞏等人校訂包括《宋書》在内的南北朝七史,工作一直持續到徽宗政和年間。《郡齋讀書志》卷五記載:“嘉祐中,以《宋》《齊》《梁》《陳》《魏》《北齊》《周書》舛謬亡闕,始詔館職讎校。曾鞏等以秘閣所藏多誤,不足憑以是正,請詔天下藏書之家,悉上異本。久之,始集。治平中,鞏校定《南齊》《梁》《陳》三書上之,劉恕等上《後魏書》,王安國上《周書》。政和中,始皆畢。”②(宋)晁公武撰,孫猛校證:《郡齋讀書志校證》,上海古籍出版社,1990 年,第184 頁。其中校訂《宋書》者當爲鄭穆,其人《宋史》卷三四七有傳。

今本《宋書》卷四六卷首目録“到彦之”下注“闕”,卷末有鄭穆校語,云:“臣穆等案《高氏小史》,《趙倫之傳》下有《到彦之傳》,而此書獨闕”;③《宋書》,第 1400 頁。卷一〇〇《自序》中“憂同職同”下闕十八字,④《宋書》,第 2452 頁。“璞有子曰”“沈伯玉先帝在蕃”下并注“闕”。⑤《宋書》,第 2465 頁。《南齊書》卷四四《徐孝嗣傳》“沈文季門世”下注“原闕”;⑥(梁)蕭子顯撰:《南齊書》,北京:中華書局,1972 年,第774 頁。卷五八《東南夷·高麗傳》“建武三年”下注“原闕”。⑦《南齊書》,第1010 頁。《梁書》卷三四《張緬傳》“實君子之所識”下注“闕一句”。⑧《梁書》,第 497 頁。《魏書》卷八四《儒林·盧醜傳》“延和二年冬卒”下注“闕”;⑨《魏書》,第 1992 頁。卷八八《良吏傳》“史臣曰”下注“闕”。⑩《魏書》,第 2071 頁。此類於原文亡佚處注“闕”的事例,在南北朝七史中不一而足。這充分説明以嘉祐館臣爲首的史官,在用《南北史》和《高氏小史》補足南北七史時,是有着非常嚴格的體例的。即便仍然有不足之處,如《南史》有《到彦之傳》,但未補入《宋書》;《宋書·張邵傳》後附張暢傳,直用《南史》之文,不知本書卷五九已有《張暢傳》,造成重出;《南齊書·高麗傳》可據《建康實録》《翰苑》《册府元龜》輯補部分佚文等等。但這些失誤並不會引起後人對原書體例的誤解,仍屬於可以理解的失誤。可以想象,如果嘉祐館臣有機會看到《宋書·宣貴妃傳》的c 部分,按照補史體例,一定會根據目録中《宣貴妃傳》的位置,將這一部分放在《宋書·孝武文穆王皇后傳》之下,並標注“闕”,而不會一反常態,不惜違背史例地將c 部分放在《宋書·劉子鸞傳》當中。因爲這將打破《宋書》原本的篇章結構,並給讀者造成疑問和錯覺。這種行爲發生在嚴謹的史官身上,是難以想象的。因此,只能推斷今天我們看到的雜糅了《宋書·宣貴妃傳》的《宋書·劉子鸞傳》的面貌,在嘉祐校史之前就已經定型了。而造成這種結果的一個很可能的原因,則是受手抄本文化影響積累而成的古書錯頁。《宋書·宣貴妃傳》在初唐之後雖亡佚,但仍有殘篇流傳於世,這個殘篇正是詳細記載貴妃葬禮情況的c 部分。某人得到這個殘篇後,想到《宋書·劉子鸞傳》中有子鸞因母“寵傾後宫”而“愛冠諸子”的記載,又有“六年,丁母憂”的表述,故將這個殘篇夾在《宋書·劉子鸞傳》當中。而在書籍流傳仍然主要依靠手筆傳抄的唐代,他人獲得這個本子後再進行傳寫,必然會將殘篇的文字依樣抄在《宋書·劉子鸞傳》當中,到了宋代刻書時也只好沿襲錯頁的文字,從而造成了我們今天看到的《宋書·劉子鸞傳》的面貌。

四、《文選》李善注所存《宋書·宣貴妃傳》佚文

除了《宋書·劉子鸞傳》保存了大段的《宋書·宣貴妃傳》佚文外,在《文選》卷五七所收謝莊《宋孝武宣貴妃誄》的李善注中,還零星保留了三條《宋書·宣貴妃傳》的佚文。現抄録於下,並作簡要考證:

1.沈約《宋書》曰:“淑儀生第二皇女。”①《文選》,第 793 頁。

2.沈約《宋書》曰:“淑儀生始平王子鸞、晉陵王子雲。”②《文選》,第 794 頁。

3.沈約《宋書》曰:“孝武大明六年,淑儀薨。”③《文選》,第 794 頁。

佚文1、2 介紹貴妃的生子情況。按《宋書》介紹皇子的出身有兩種書法:一是以某個皇帝爲經,在各篇皇子傳卷首統一介紹該皇帝的全部子嗣,如卷六一《武三王傳》開頭介紹武帝七男、卷七二《文九王傳》開頭介紹文帝十九男、卷八〇《孝武十四王傳》開頭介紹孝武帝二十八男、卷九〇《明四王傳》開頭介紹明帝十二子。二是在卷四一《后妃傳》中,以每個后妃爲經,分别介紹該后妃所生子嗣。如武帝張夫人“生少帝,又生義興恭長公主惠媛”;①《宋書》,第 1282 頁。文帝袁皇后“生子劭、東陽獻公主英娥”;②《宋書》,第 1284 頁。孝武帝王皇后“生廢帝、豫章王子尚、山陰公主楚玉、臨淮康哀公主楚佩、皇女楚琇、康樂公主脩明”③《宋書》,第 1289 頁。等。按照第二種書法,則原本《宋書·宣貴妃傳》也應該記載了宣貴妃的生子情況。宣貴妃共爲孝武帝生了五男一女。據《孝武十四王傳》可知皇子有始平孝敬王子鸞、齊敬王子羽、晉陵孝王子雲、南海哀王子師和因早夭未封的子文。前廢帝即位後,殺子鸞、子師兄弟。《宋書·劉子鸞傳》記載:“帝素疾子鸞有寵,既誅群公,乃遣使賜死。……同生弟妹並死。”明帝即位後的追贈詔書中云:“第十二皇女、第二十二皇子子師,俱嬰謬酷。”④《宋書》,第 2065 頁。可知受害的宣貴妃子女還有第十二皇女。故佚文1 中“第二皇女”實爲“第十二皇女”之誤。《南史·后妃傳》劉宋部分沿襲《宋書》的體例,同樣記載每位后妃所生子嗣,但《南史·宣貴妃傳》卻没有宣貴妃子女的相關信息,恐初唐李延壽所見《宋書·宣貴妃傳》即已非全本。

佚文3 記載貴妃卒年。此信息不見於《宋書·孝武帝紀》,也不見於《宋書》其他篇章。《宋書》中有兩處提及“淑儀薨”,但均是指南平王鑠所生母吴淑儀薨之事。⑤分别見《宋書》卷一五《禮二》、卷七二《南平穆王鑠傳》。《南史·宣貴妃傳》作“及薨”,⑥《南史》卷一一,第323 頁。未言卒年。因貴妃之號爲孝武帝追封,故此處仍用“淑儀”指代。又,按《宋書》體例,沈約於諸帝多稱廟號,《南史》於諸帝皆稱諡號,且古人注釋引書並不嚴謹,經常爲貼合所注文字而改動、增删引文。故疑佚文3 中“大明六年”前的“孝武”二字恐非《宋書·宣貴妃傳》原文,或是李善爲簡明起見,將“世祖”改作“孝武”。

綜上所述,原本《宋書·宣貴妃傳》雖然亡佚,但通過《南史·宣貴妃傳》保存的大致框架,和《宋書·劉子鸞傳》《文選》李善注保存的大量佚文,仍然可以一窺這篇傳記的主要内容。因此從這個意義層面上,可以説今本《宋書》雖無《宣貴妃傳》一篇,但其文尚未全亡。實際上,王鳴盛已注意到《宣貴妃傳》有目無傳之事可疑,牛運震認爲《擬李夫人賦》當入《后妃傳》,更是已觸及《宋書·劉子鸞傳》的傳抄錯頁問題,只是二人均未繼續深究。此或與記載貴妃葬禮的錯頁文本夾在“六年,丁母憂”和“葬畢”之間,並未明顯造成文脉滯澀、語句不通的情況有關。然而正如黄永年先生主張的,讀史要“找共性的東西,不要被情節吸引”,①黄永年述,曹旅寧記:《黄永年文史五講》,北京:中華書局,2011 年,第136 頁。正史中不同傳記的書寫體例正是一種共性的東西。熟悉並合理利用這些史傳書法,有助於文獻工作者發現並糾正如《宋書·劉子鸞傳》這樣不太明顯的文本錯誤,並更好地理解史籍傳承過程對文本形貌的影響。