蕭梁前期的晚渡北人*

——新刊梁《普通二年墓誌》小考

陸 帥

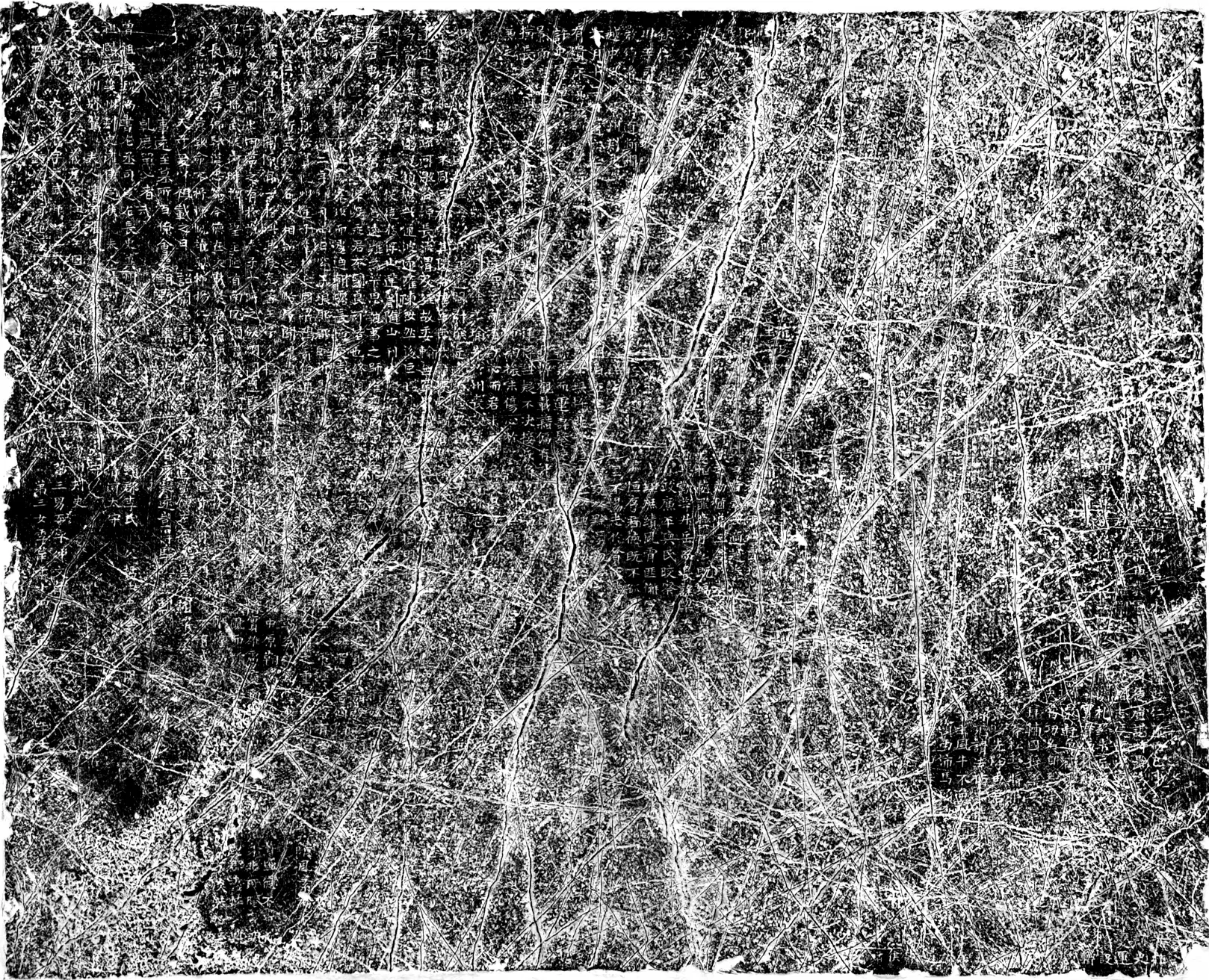

1978 年,南京北郊的一座南朝磚室墓中出土墓誌一方,長100、寬80、厚8 釐米,單面刻文,共計65 行,行滿54 字。①簡報云墓誌行滿57 字,據拓片應是54 字,刊物、發表時間等信息見下注。1980 年,《南京郊區兩座南朝墓的清理簡報》一文最早對該墓誌加以披露,不過所刊拓片、釋讀文字均只爲原墓誌的一小部分。②南京市文物管理委員會:《南京郊區兩座南朝墓的清理簡報》,《文物》1980 年第2 期,第24—30 頁。1981 年,大阪市立美術館舉辦“南京博物院展”,該墓誌拓片爲展品之一,但未收入展會圖録,僅在圖録後的《展會總説》中稍加提及。③名古屋市美術館、大阪市立美術館:《中華人民共和國南京博物院展》,名古屋:中日新聞社,1981 年,第118 頁。此後,中村圭爾、朱智武對該墓誌均有關注,但由於缺乏完整拓片,未能有更深入的研究。④中村圭爾:《墓誌銘よりみた南朝婚姻の関係》,載《六朝貴族制研究》,東京:風間書房,1987 年,第406頁;朱智武:《東晉南朝墓誌研究》,(臺湾)新北:花木蘭出版社,2014 年,第143 頁(原出《東晉南朝墓誌研究》,南京大學博士學位論文,2006 年)。2014 年,《新中國出土墓誌·江蘇(二)南京卷》(以下簡稱《出土墓誌》)刊出了墓誌的完整拓片並加以録文,至此公布於世。⑤故宫博物院、南京市博物館:《新中國出土墓誌·江蘇(二)南京卷》,北京:文物出版社,2014 年,上册第35 頁,下册第 14—15 頁。由於誌首題名已漫漶,該墓誌先後有《普通二年墓誌》(《簡報》)、《輔國將軍墓誌》(《“南京博物館展”展會總説》,中村圭爾撰)與《盧某墓誌》(《出土墓誌》)三種定名。從下文的討論結果來看,《普通二年墓誌》較爲妥當,故本文以此爲準。

墓葬在當今中古史研究中的重要性毋庸贅言。然而,較之不斷增長的北朝墓誌,南朝墓誌向來稀缺,在相當程度上制約了相關歷史圖景的進一步廓清。《普通二年墓誌》作爲近年來爲數不多的新刊南朝墓誌,也由此頗顯珍貴。但因保存狀況欠佳,該墓誌漫漶過半。原誌文字當在3 300 字上下,《出土墓誌》録文僅800 餘字,且詞句多殘斷。或由於此,拓片公布至今,尚未引起研究者的關注,僅《出土墓誌》以注釋的形式對誌主的郡望、事迹有所討論,雖結論頗足參考,但限於體例,未能充分展開。其實,如果重新審視已刊拓片,尚有不少文字可以釋讀(參見所附新録文)。墓誌的内容以及相關墓葬的形制、隨葬品也有進一步討論的空間。此外誌主自北入南的特殊經歷,還爲我們觀察蕭梁前期的晚渡北人提供了一個非常好的樣板。而由於材料所限,此前學界對該人群的研究是稍顯不足的。①對該問題關注較早的是榎本あゆち,不過其着眼點在於北魏南境的城民與南北邊境的社會變動,對該人群在蕭梁政治、社會的境況幾未有涉及。此後學界對東晉南朝的晚渡北人有過一系列研究,但關於東晉、南朝前期的討論較多,之後的情況則很有限。吕春盛曾註意到梁末一些晚渡北人借助於侯景之亂躋身中樞要職,但未展開具體討論。參見榎本あゆち:《帰降北人と南朝社會——梁の將軍蘭欽の出自を手がかりに》,《名古屋大學東洋史研究報告》第16 號,1992 年,第92—114 頁;胡寶國:《晚渡北人與東晉中期的歷史變化》,《北大史學》第14 辑,2009 年,第94—111 頁;吕春盛:《東晉時期“晚渡北人”的形成及其不遇的原因》,《臺湾師大歷史學報》第50 期,2013 年,第1—32 頁、《南朝時期“晚渡北人”的興衰及其原因》,《漢學研究》(臺湾),第 33 卷第 4 期,2015 年,第141—176 頁。故本文擬以《普通二年墓誌》的考證爲綫索,就相關問題展開討論。

一

因誌文殘泐,誌主的姓名、郡望不得而知,不過根據墓誌第六十至六十三行所載婚宦譜系,與誌主家族聯姻的有趙郡李氏、清河張氏、清河崔氏、滎陽鄭氏。除去鄭氏,其餘皆爲人所熟知的冀州大姓。此外,誌主的曾祖父還曾任冀州大中正。魏晉南北朝時期州里大族多互爲婚姻,中正官則例取本州、本郡人。②周一良指出北朝有中正之州郡與籍貫不合的情況,但具體到北魏冀州大中正的人選,似未見此種情形。參見周一良:《魏晉南北朝史札記》“北朝之中正”條,北京:中華書局,1985 年,第362—367 頁。北魏冀州大中正的人選,參見宫川尚志:《六朝史研究·政治社會篇》第四章《中正制度の研究》附《中正在職者一覧表》,京都:平樂寺書店,1963 年,第 326—327 頁。中村圭爾即據此認爲誌主出身冀州豪族,可從。③中村圭爾:《六朝貴族制研究》,第406 頁。《出土墓誌》據誌文第二行所殘“司徒盧諶”進一步推論誌主出身范陽盧氏,將之定名爲《盧某墓誌》。但直呼先祖名諱不合常理,此結論不妥。據新録文,“盧諶”上數五六字處還有“裴憲”二字。盧、裴均爲永嘉亂後留居北方、出仕十六國政權的代表性人物。①盧諶、裴憲經歷參見《晉書》卷四四《盧欽傳附盧諶傳》、卷三五《裴秀傳附裴憲傳》,北京:中華書局,1974年,第1295、1050—1051 頁。又檢諸史傳,盧諶從未任職司徒,而裴憲曾於後趙政權中司徒。則“司徒盧諶”中的“司徒”或爲上讀。誌主曾祖、祖、父皆仕北魏,則其先祖於永嘉亂後當亦留居北方。盧諶、裴憲出現於墓誌開頭,很可能是在敍述誌主先人與盧、裴的交誼。

誌主郡望,可從其祖所封爵位試加推測。根據下文的討論可知,志主活動於齊末梁初,若以二十年爲一代上溯,其祖父受封應在北魏前期。這一時期,北魏給予漢人封爵的地望多與受封者本籍地相鄰近,乃至於以本郡、本縣爲封。②北魏前期的封爵與本籍地的關係,崔珍烈有系統整理,並指出河北人士以本籍地封爵的情況最多。參見崔珍烈:《南北朝時代(南北朝時代的籍貫封爵與其特點)》,《(中國古中世史硏究)》第 19 輯,2008 年,第 211—255 頁。誌主祖父封爵的地望,《出土墓誌》未釋讀,《簡報》釋讀爲“律”,但該地名於史無載。細讀拓片,當爲“潅津”,即灌津。灌津縣,曹魏、西晉時名觀津。③參見胡阿祥、孔祥軍、徐成:《中國行政區劃通史·三國兩晉南北朝卷》,上海:復旦大學出版社,2014 年,第 328—329、625 頁。北魏時改爲灌津,屬武邑郡。④參見牟發松、毋有江、魏俊傑:《中國行政區劃通史·十六國北朝卷》,上海:復旦大學出版社,2017 年,第526 頁。則誌主的本籍地很可能就在灌津或周邊。灌津縣向南爲廣川縣,再南即東武縣,爲清河崔氏、張氏本貫所在。誌主家族與清河崔氏、張氏數代聯姻,除門户相當以外,地緣鄰近或也是一個重要因素。

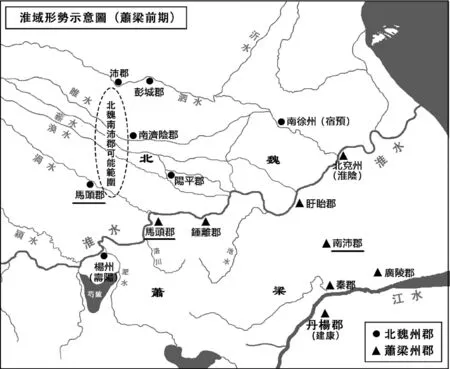

《普通二年墓誌》前半部分是對誌主生平的敍述,從篇幅來看,其入梁前經歷豐富。⑤誌主入梁前經歷,如果以出現“解褐”二字的第五行爲開端,以出現“等升嶽而長謡,梁天監……”的第二十八行爲結束,共計二十三行,1 300 餘字,可見當有頗多事迹。但由於漫漶嚴重,只能通過殘存文句管窺一斑。墓誌第五至第八行有“實貫儒林,解褐”“丈夫當功名自己”“拜輔國將軍”,説明誌主釋褐後未能在文官系統内平穩仕進,而是以軍功發迹。又墓誌第十三行所殘文字,《出土墓志》録爲“沛馬”,細讀拓片,可補爲“領南沛、馬頭”,提示了誌主活動的區域。檢索文獻,北魏有馬頭郡、無南沛郡,南朝則兩郡皆置。但南朝所置兩郡相隔甚遠,無並領之例。⑥北魏馬頭郡治今安徽蒙城縣、沛郡治今安徽蕭縣北,南朝馬頭郡治今安徽懷遠縣南、南沛郡治今安徽天長市西北。參見譚其驤主編:《中國歷史地圖集》第四册《東晉十六國·南北朝時期》,第46—47 頁;胡阿祥、孔祥軍、徐成:《中國行政區劃通史·三國兩晉南北朝卷》,第1187、1195 頁。南朝馬頭郡多與梁郡並領,南沛郡則多與秦、廣陵、盱眙郡並領,參見《宋書》卷四五《劉粹傳》、卷五一《劉遵考傳》、卷五三《張茂度傳》、卷八〇《邵陵王劉子元傳》,北京:中華書局,1974 年,第 1379、1481、1511、2068 頁;《魏書》卷四五《韋 䦘傳附韋道福傳》,北京:中華書局,1974 年,第 1011 頁。再考慮到北魏沛郡以南正與馬頭郡相鄰,頗疑此南沛郡乃北魏所設而文獻不載者(參見《淮域形勢示意圖(蕭梁前期)》)。①《魏書》卷一一四《地形志》(第2577 頁)有睢南郡,位於北魏南濟陰郡南,治今安徽宿縣東北,正與北魏馬頭郡相鄰。《魏書》小注云,“蕭衍置沛郡,武定六年改”。由於該郡位於淮北,故所謂“蕭衍置沛郡”,必發生於普通年間蕭梁北伐之後。該郡此前在北魏是否設置不詳,若有設置,從蕭梁名其爲沛郡來看,或即北魏之南沛郡。睢南郡的位置及考證,參見胡阿祥、孔祥軍、徐成:《中國行政區劃通史·三國兩晉南北朝卷》,第1160、1209 頁。不過無論怎樣,有一點可以肯定,誌文所及兩郡皆是淮水沿綫的軍鎮。這一事實的確認,對我們理解誌主此後的活動很重要。

圖一 淮域形勢示意圖

北魏遷洛後,淮水流域成爲南北軍事對抗的主戰場。由於該地區水網縱横,熟諳水文與城守的漢人將領被大量起用。誌主駐防於北魏南境軍鎮,大概正是這一潮流的産物。對於邊境形勢的熟稔,也爲他由北入南提供了便利。其入梁的時間,《出土墓誌》據第二十八行“等升嶽而長謡,梁天監……”一句認爲在天監中。①值得注意的是,誌主妻父鄭義彦爲宋王國屬官,則該家族至遲劉宋時已南遷,兩者聯姻當在誌主南奔後。又誌主共三男,長子奮,字文武,年二十;次子名、字不詳,年十四;三子平,字仲文,年十二。據墓誌,誌主死於梁普通二年(521),上距蕭梁建國的天監元年(502)計十九年,則其入梁前已有婚配,生長子奮。長子奮字文武,三子字仲文,表字方式迥異;平排行第三,卻以慣例指代次子的“仲”爲字;以及長子與次子、三子在年齡上亦有較大間隔。凡此種種,皆暗示次子、三子的生母可能與長子奮不同,當爲誌主入梁後的續弦滎陽鄭氏。若以上推論成立,則誌主入梁不遲於天監六年(507)——即鄭氏生産次子的前一年。其南奔的緣由,《出土墓誌》據第二十七行“……桓範,罪極丁公”一句推論以爲受到某事件的株連,皆可從。蕭梁時代,北魏宗室、官僚南奔的情況很多。這一方面由於孝文帝死後北魏政局的長期動蕩,另一方面也與梁武帝蕭衍熱衷招誘北人有關。《梁書》卷三九《元法僧傳》載:

(元法僧)既至,甚加優寵。時方事招携,撫悦降附,賜法僧甲第女樂及金帛,前後不可勝數。

這雖是普通六年(525)之事,但在此前的天監時期,受優待的北魏降人已有不少。②文獻所見有徐文盛、崔靈恩、盧廣、王神念、蘭子雲、元樹,諸人情況,除蘭子雲、元樹外,可參見吕春盛:《南朝時期“晚渡北人”的興衰及其原因》所附《南朝正史有傳“晚渡北人”表》。蘭子雲、元樹的情況,參見《梁書》卷三二《蘭欽傳》、卷三九《元樹傳》,北京:中華書局,1973 年,第466、555 頁。蘭子雲入梁時間文獻不載,榎本あゆち:《帰降北人と南朝社會——梁の將軍蘭欽の出自を手がかりに》一文考證爲梁天監時,可從。從這類人物的經歷看,蕭梁政權對於他們的實職安排以不甚重要的郡守、刺史爲主。墓誌第二十九行載誌主入梁後“(爲)政廉平,與民皎察”,可見他最初亦循此類人物之慣例,被任命爲地方牧宰。接下來誌文所見“(臨)川王司馬”與“(平)越中郎將、廣州刺史”,則是其隨後所歷職任。此外,臨川王司馬與廣州刺史之間還有約百餘、近兩整行文字,全部作爲臨川王司馬的相關敍述顯然太多,其間當另有遷轉。從墓誌銘所云“敕職宫□”(第五十五行),可推知他在此間當任職宫禁。“廣州刺史”之後有“不易志於貪流”一句,典出吴隱之飲貪泉一事。此後的半行漫漶,共計二十二字,至次行行首云“六月十二日遘疾卒”。考慮到二十二字的篇幅很難同時容納官職轉遷、相關敍述及去世年月三種内容,廣州刺史當即誌主最終所任官職。其卒年不詳,但墓誌第四十九行載誌主下葬於普通二年八月七日,則必在此時間前。

在以歷官爲中心的生平敍述結束後,自第三十四行起,墓誌又另費筆墨對誌主事迹詳加描寫,頗可與傳世文獻相互參酌。①除下文提及的浮山堰一事,據拓片,墓誌第四十行還可讀出“梁故廣州刺史徐元瑜先於州喪□,留殯南□,彌曆歲年”一句。徐元瑜爲齊末東昏侯心腹,蕭衍攻入建康之際以東府城歸降,天監二年(503)於廣州刺史任上罷歸後謀反,爲繼任刺史樂藹所殺。此事如何善後不詳,僅《梁書》卷一二《柳惔傳》提及其諸子爲蕭衍所赦,而墓誌所揭徐元瑜停屍廣州、經年未葬一事可略補史闕。徐元瑜的相關記載,參見《梁書》卷一《武帝紀》、卷一七史論、卷一九《樂藹傳》,第 12、283、303 頁。其中,與蕭梁修建浮山堰一事有關的文字佔據了大量篇幅。

浮山堰爲梁天監十三年(514)至十五年(516)修建於淮水之上的軍事工程。據文獻,浮山堰的修建緣自魏降人王足的提議,目的在於“堰淮水以灌壽陽”。在修建過程中,康絢率軍“護堰作”,負責具體監作者另有“他官”,但具體不詳。②參見《梁書》卷一八《康絢傳》,第291 頁。墓誌第四十五至四十七行的文字則提供了綫索:

十三年……乃令役徒,於浮山建創,隨山刊木……高岸爲穀……君躬親别……督,傳流廣遠,難爲算思,執事之師,唯稟成策。……於此□毁,乖君本圖,良可惜也。

上文中的“十三年”,即天監十三年。“浮山建創,隨山刊木”,對應修浮山堰一事。而“躬親”“執事之師,唯稟成策”,説明誌主爲浮山堰修建具體負責人。修成後數月,浮山堰因暴雨而崩潰,“於此□毁”,即指此事。從隨後的“乖君本圖,良可惜也”,可再次確認誌主籌畫了浮山堰的修建。前已提及,興修浮山堰源自“魏降人王足”的建言。那麽,誌主是否可能就是王足?《出土墓誌》認爲不是,但證據並不充分。從現有資料來看,尚難確斷。③《出土墓誌》的理由是誌主入梁後的官歷與王足不符,但王足入梁後的官歷並不見於文獻。《魏書》卷九八《島夷蕭衍傳》(第2173 頁)載王足曾於淮南鍾離擊破梁軍,則他在淮南曾頗爲活躍。其南奔的時間,據《魏書》卷七三《崔延伯傳》(第1639 頁)在正始二年(505)羊祉刺益後,即天監四年後,與誌主入梁的時間也較爲接近。當然,就現有資料,將誌主認爲是王足亦無確據。

通過以上梳理,我們對誌主的家世、歷官與事迹有了基本的了解。但由於誌文殘缺,基於這些角度所生成的人物形象無疑比較單薄。在此情況下,關注誌主身後的喪葬安排就顯得格外重要。因爲在中古時期,尤其是在凶禮發達的蕭梁時代,官員葬禮的規格待遇,往往能够顯示出死者與當時政治的具體聯繫。而墓葬形制、出土文物等考古資料與墓誌中的相關文字記録,也爲我們提供了切實的研究基礎。

二

據墓誌第四十九行,誌主葬於“琅耶郡臨沂縣□□里之莫□山”。“琅耶郡”即琅琊郡,所轄臨沂縣位於建康北郊。①東晉南朝僑臨沂縣的範圍,參見中村圭爾:《關於南朝貴族地緣性的考察——以對僑郡縣的探討爲中心》,《南京曉莊學院學報》2005 年第 4 期,第 21—34 頁。“莫□山”當爲莫府山,即今南京市北的幕府山。《普通二年墓誌》所在墓葬(下文簡稱“普通二年墓”)的位置正與上述地望吻合。雖然經歷過盜掘與破壞,但該墓的規模、結構大體明確,隨葬品亦未完全散失,頗有可討論的空間。

普通二年墓爲全長7.4 米的磚砌單室墓,甬道長2.4 米,寬1.45 米,墓室長5 米,寬2.35 米,屬於南京周邊典型的中型南朝墓葬。②參見馮普仁:《南朝墓葬的類型與分期》,《考古》1985 年第3 期,第269—278 頁;韋正:《六朝墓葬的考古學研究》,北京大學出版社,2011 年,第 21—22 頁。墓葬結構據簡報可概括爲如下幾項:(1)凸字型單室墓;(2)後壁外弧;(3)甬道内有石門一道,上有石門拱,淺浮雕仿木人字架結構;(4)墓室後部有磚砌棺床,上並列平鋪兩行石板,每行兩塊,形成兩組石棺座。其中,第(1)項是南朝墓葬的普遍形制,無需多論,之後的三項則相對特殊,頗爲引人注目。

就目前南京周邊發現的六朝墓葬來看,後壁外弧、石門與石制棺床出現的時間不一,但自劉宋晚期開始構成了一種穩定組合,被使用於大、中型墓葬中。③參見馮普仁:《南朝墓葬的類型與分期》;周裕興:《南京南朝墓制研究》,載蔣贊初主編:《南京大學歷史系考古專業成立三十周年紀年文集》,天津人民出版社,2002 年,第325—327 頁。墓主人的身份,目前確認或推定的基本爲帝王、宗室或某些朝廷重臣。④由於涉及材料較多,在此僅列舉若干典型墓葬,如油坊村南朝大墓(陳宣帝)、獅子沖南朝大墓(梁昭明太子蕭統、丁貴嬪)、堯化門南朝墓(梁吴平侯蕭景)、西善橋南朝墓(陳黄法氍)。更多的材料可參見《南京考古資料彙編》,南京:鳳凰出版社,2013 年。堯化門南朝墓的墓主有梁南平王蕭偉、吴平侯蕭景兩説,根據新刊墓誌殘片,當爲蕭景。參見王志高:《南京堯化門外北家邊南朝陵墓神道石刻墓主身份新證》,《南京曉莊學院學報》2016 年第 3 期,第 20—26 頁。考慮到此類人物的葬事多數由官方操辦,將這種形制組合視爲南朝高等級官修墓葬的特徵,當無問題。實際上,此類墓葬的官方色彩在高度統一的墓磚使用上也有體現。尤其是磚端模印單個姓氏的蓮花紋磚或錢紋磚,基本只見於此類墓葬。⑤本文所言姓氏模印磚是南京周邊南朝墓葬所使用的一種特殊墓磚,其特徵是磚端以一對四出蓮花或銅錢組成方勝紋樣,模印單字姓氏於中間空白處。由於涉及材料較多,恕不一一列舉,可參見《南京考古資料彙編》。普通二年墓也發現了這類姓名模印磚,分别模印有“祖”“黄”二字。

普通二年墓出土的隨葬品,包括石制祭臺一個、石馬一件、石俑四件、石座三件及墓誌一方。石制明器在南京周邊的南朝大中型墓葬中有不少發現。其形制相似、組合固定,一般認爲屬於官給的高等級隨葬品,主要用於帝陵與宗室王侯墓。①如甘家巷六朝墓群M6(梁安成王蕭秀)、白龍山南朝墓(梁臨川王蕭宏)出土的石制明器就很典型,更多的資料可參見《南京考古資料彙編》。此外,關於石制明器出土情況及其等級性,周裕興:《南京南朝墓制研究》亦有梳理與討論。普通二年墓中的石制明器也屬於此類,對比相關考古材料可知,除了馬、俑、座以外,原本當還有石制神獸、榻、憑几等物件。《普通二年墓誌》則是目前所知的南朝墓誌中尺寸最大、字數最多的一方,刻工之精美,與一般士人、官員墓誌迥然有别。②如南齊《王珪之墓誌》、梁《輔國將軍墓誌》在形制、刻工、内容上就與《普通二年墓誌》存在很大差異。兩方墓誌的情況,參見駱鵬:《南京出土南齊王珪之墓誌考釋》,《東南文化》2015 年第3 期,第77—80 頁;朱國平、王奇志:《南京西善橋“輔國將軍”墓誌考》,《東南文化》1996 年第2 期,第44—48 頁。此外,《普通二年墓誌》的序文與銘辭分屬兩位撰者,也是齊梁以來高規格墓誌所采用的形式。③南朝墓誌序文、銘辭分人撰寫的情況及意義,參見邵磊:《南齊王寶玉墓誌考釋——兼論南朝墓誌的體例》,《文獻》2003 年第 4 期,第 85—91 頁。序文作者不詳,墓誌第五十一行云其“以相知之深,略寫聞見”,似頗具私家性質。但銘辭作者何思澄知名於當時文壇,任職東宫舍人。④參見《梁書》卷五〇《文學傳下·何思澄》,第713—714 頁。説明該墓誌絶非是僅流傳於親朋故舊間的私人文獻,而是在一定程度上體現了官方意旨。就内容而言,墓誌以四六駢文撰就,先以歷官爲綫索敍述生平,之後又以類似史傳的表現手法對若干事迹加以描繪,這兩種文本特徵也常見於南朝具有官方背景的行狀、墓誌中。⑤如《蕭子良行狀》《蕭敷墓誌》《黄法氍墓誌》。參見《文選》卷六〇《齊竟陵文宣王行狀》,北京:中華書局,1977 年,第825—831 頁;趙超:《漢魏南北朝墓誌彙編》,天津古籍出版社,2008 年,第27—29 頁;羅新、葉煒:《新出魏晉南北朝墓誌疏證》,北京:中華書局,2005 年,第45—46 頁。

通過以上討論,可以確認普通二年墓的形制結構、隨葬器物帶有明顯的官方色彩,且具有接近於宗室王侯墓的較高規格。⑥值得一提的是,1984 年南京北郊太平村曾出土石辟邪一隻,考古工作者依據其方位及地望推斷對應墓葬位於西北約200 米的東嶽廟山上,該山東坡内凹處名爲“太子凹”。普通二年墓的位置,簡報云在“太子窪(凹)南面的山坡上”。則普通二年墓位於東嶽廟山東南麓,正在此範圍内。該石辟邪體型小於梁宗室王侯所用辟邪,也與誌主非宗室的身份一致。按蕭梁天監六年詔令,“凡墓不得造石人、(石)獸、(石)碑”(《隋書》卷八《禮儀志·三》,北京:中華書局,1973 年,第153 頁),墓前陳列石獸需要皇帝特賜。如兩者確有對應關係,則誌主的喪葬規格就更耐人尋味了。遺憾的是,簡報未給出更精確的墓葬位置,《中國文物地圖集·江蘇分册》(北京:中國地圖出版社,2008 年,第151 頁)雖在地圖上點出位置,但比例尺過小,參考價值不足。石辟邪的信息,參見阿吉:《南京太平村出土南朝石辟邪》,《東南文化》第 1 輯,1985 年,第 255—256 頁。這在物質層面反映出蕭梁政權給予誌主的喪葬安排禮遇頗高。而另一方面,喪葬行事如何展開,喪家與朝廷具有何種互動,則從禮儀實踐的角度呈現了誌主與當時政治的關聯。就此方面,墓誌第五十七至五十八行有一段極具價值的信息:

天子爰以祖載之日,詔蘭臺謁者□□□致祭,又遣宣傳左右姚曇□監護葬事,遠至墓所。百僚會喪,朝野必集。

“祖載”是靈車出發前的祭祀,亦稱祖奠。祖奠的規模很大,隨後進行的送葬更是整個葬禮中的高潮。①祖奠亦稱大遣奠、葬奠,《儀禮注疏》卷三九《既夕禮第十三》(清嘉慶二十年南昌府學刊本)鄭玄注云:“士禮,特牲三鼎,盛葬奠加一等,用少牢也”,可見其在儒家喪葬禮儀中的重要性。這一天不僅是喪家對外展示喪事排場的黄金時段,也是朝廷爲死者確定待遇的重要場合。葬者與皇帝之間的私人交誼如何,在此時也有直接呈現。據上文,梁武帝蕭衍不僅使蘭臺謁者致祭,另派遣近侍監護葬事至墓所,其場景之盛大,蕭衍對於誌主後事的關心,於此不難想像。

葬事官給、遣使監護,與中古時期的詔葬制度聯繫緊密。吴麗娱指出,南北朝時代的詔葬以皇帝下詔與官爲監護、弔奠爲標誌,且往往伴隨着贈官、贈諡,喪葬用具也多爲官給。②參見吴麗娱:《終極之典——中古喪葬制度研究》,北京:中華書局,2012 年,第615 頁。誌主贈官、贈諡的情況因墓誌漫漶不詳,其餘幾項内容則在以上討論中已有確認。值得注意的是,上引第五十七至五十九行文字上下留白較多,與前後文格式不同。推想起來,喪家大概事先已知送葬當日朝廷會有所禮遇,故預留下空間,事後再行補刻。③南朝祖奠後的葬禮流程不詳,但應與唐朝類似,即祖奠後遣車,隨即進入葬禮。爲了葬事順利展開,作爲墓誌主體的序文、辭銘應在祖奠前就撰刻完畢。墓誌第四十九行敍及誌主葬地後有“王人弔奠”一句,當刻於祖奠之日前,可見喪家事先已知朝廷會遣使致奠,但具體何人,有無其他禮遇,可能並不清楚,故空下三行事後補刻。唐代葬禮的情況,參見杜佑:《通典》卷一三九《開元禮纂類三四·凶禮·六》,北京:中華書局,1988 年,第3535—3544 頁。總之,誌主的後事在禮儀實踐的層面也極盡哀榮。

學者指出,南朝時代,詔葬是帝后之外最高級别的葬禮。雖然詔葬的人選出於皇帝的意旨,並不固定。但其所具有的崇高規格,又決定了享用者若非皇親國戚便是功臣重望。④參見吴麗娱:《終極之典——中古喪葬制度研究》,第615—616 頁。以門第論,誌主雖出自冀州大姓,但絶非膏粱華胄。以官位論,作爲其終官的廣州刺史雖專制一方,但由於地處邊鄙,談不上朝廷重臣。⑤南朝廣州刺史的地位、選任情況,參見陳耀澤:《六朝時代的廣州刺史》,成功大學(臺灣)碩士學位論文,2010 年,第 112—146 頁。天監中南渡的誌主,顯然也並非蕭梁的開國勛舊。由此説來,蕭梁方面對誌主後事的安排規格與其身份頗不相稱。這一不同尋常的現象也促使我們重新審視誌主與蕭梁政治的具體關聯。前已敍及,誌主入梁後最爲重要的政治、軍事活動是參與浮山堰的修建。故下文便以此爲切入點,結合相關歷史背景試加討論。

三

浮山堰的興建是天監後期蕭梁方面的一次重大軍事行動,前後動用的勞力、軍力達二十萬餘人,經濟花費更爲巨大,僅沉入水中的鐵器便達數千萬斤。其直接目的,便是“堰淮水以灌壽陽”,以此迫使北魏勢力徹底退出淮南。

在此需要交代一下淮南戰局之於蕭梁政權的意義。蕭梁與北魏在淮南的攻防緣自南齊末年豫州刺史裴叔業以壽陽城降魏事件。作爲江淮間水陸交通的樞紐,壽陽的戰略地位極其重要。對南朝而言,失去壽陽,不僅意味着北伐受阻,還使得都城建康面臨直接的軍事威脅。①關於壽陽戰略地位相對集中的總結,參見胡阿祥:《六朝疆域與政區研究(修訂本)》,北京:學苑出版社,2005 年,第 157—159 頁。蕭梁建立後,北魏政權將逃奔而來的南齊宗室蕭寶夤安置於壽陽前綫,打出光復舊齊的旗號,更將淮南戰局與蕭梁政權的合法性牽連在一起。另可注意的是,作爲齊明帝蕭鸞經營多年的發迹之地,淮南的軍政官吏、地方豪强中不乏其義故。②齊明帝與豫州地方勢力的聯繫,參見韓樹峰:《南北朝時期淮漢迤北的邊境豪族》,北京:社會科學文獻出版社,2003 年,第 89—100 頁。戰事的展開也爲蕭梁方面有效控制該區域、肅清潛在反對勢力提供了機遇。因此,儘管天監時期南北方沿秦嶺淮河一綫戰事頻發,淮南卻始終是蕭梁最主要的軍事進攻方向。這一點,無論是從浮山堰的修建,還是從此前蕭宏北伐、鍾離之役中建康方面所投入的巨額兵力、財力都不難窺其端倪。

蕭衍本人與淮南素無淵源,齊梁易代中所倚仗的軍事力量來自荆雍地區。③參見章義和:《地域集團與南朝政治》,上海:華東師範大學出版社,2002 年,第61—114 頁。蕭梁始建期,較爲熟悉淮南形勢的是王珍國、申胄、陳伯之等一批前朝舊將,但他們背景複雜,並不爲蕭衍所信任。④南齊舊將除了馬仙琕、張稷、張齊以外,鮮有受重用者。而即便是馬、張等人,也主要活動於義陽三關、朐山、巴蜀等邊險地帶,立功不易。《梁書》卷一七史論云:“王珍國、申胄、徐元瑜、李居士,齊末鹹爲列將,擁强兵,或面縛請罪,或斬關獻捷;其能後服,馬仙琕而已”,亦可見南齊舊將在蕭梁政治中境遇頗爲不佳。在此情形下,在朝中根基甚淺而又熟稔淮域情勢的誌主爲蕭衍所青睞,便在情理之中了。前已提及,誌主入梁前曾負責過北魏沿淮軍鎮事務。這一經歷無疑使其對該區域的地理形勢與軍事情報頗爲了解。此外,誌主聯姻的滎陽鄭氏也是壽陽當地的僑姓豪族,則其與淮南地方勢力或也有所聯繫。①滎陽鄭氏的南遷及其在豫州的活動,參見韓樹峰:《南北朝時期淮漢迤北的邊境豪族》,第80—88 頁。正因如此,誌主不久便調回建康,任臨川王蕭宏驃騎將軍府司馬,隨後又“獻謀帷幄、敕職宫(掖)”,成爲蕭衍的智囊。誌主負責並完成浮山堰的修建,應當就在這一時期。

揆諸事實,浮山堰竣工後一度取得了良好的戰術效果,截斷淮水所形成泛濫區不僅面積廣闊,且具有相當的水深。②《梁書》卷一八《康絢傳》(第292 頁)云:“其水清潔,俯視居人墳墓,了然皆在其下”,可知。壽陽城本就地勢低窪,天監十一年(512)時便因連續暴雨而“屋宇皆没”。浮山堰修成後情況更爲嚴重,使得北魏鎮將李崇不得不於高處建造新城以備大水。③參見《魏書》卷六六《李崇傳》,第1468、1470 頁。不僅如此,由於淮水泛濫,北魏南下救援的路綫受阻,蕭梁方面則乘舟船之利一舉解決了陸戰乏力、糧運不繼等問題。若能維持此形勢,蕭梁方面奪回壽陽,進而完全控制淮南的可能性大增。負責修建浮山堰的誌主,對於促成這一戰略態勢至爲關鍵。堰成不久,梁武帝召回康絢諸部,大加封賞,受其節度的誌主當亦同時罷歸,因修堰有功升任廣州刺史,並領平越中郎將,專制嶺南。至此,他的身份也就不僅是蕭梁卵翼之下的歸降北人,而成爲在淮南戰局中發揮重要作用軍事人才。可惜的是,此後負責護堰的張豹子未能善加修治,導致浮山堰遇暴雨而潰壞,但這已與誌主無關。

天監時期,蕭梁政權中有一批因淮南戰局而嶄露頭角的軍事人才。除誌主以外,立傳於《梁書》的韋睿、昌義之、馮道根、康絢、裴邃皆屬此類。蕭梁始建期,這些人物的政治地位都不高。韋睿、昌義之、馮道根、康絢雖是蕭衍舊部,但正如史家姚察所言,韋睿“起上庸以附義,其地比(柳)惔則薄”、昌、馮、康三人則“初起從上,其功則輕”,在覆齊建梁過程中不甚醒目,隨着淮南戰事的展開,才“互有厥勞,寵進宜矣”。④參見《梁書》卷一二《韋睿傳》、卷一八史論,第227、296 頁。至於裴邃,原本爲蕭遥光幕僚,南齊末一度入北,天監初才加入蕭梁政權。⑤參見《梁書》卷二八《裴邃傳》,第413 頁。而頗具意味的是,當這些軍界新星屢有斬獲之際,不僅張稷、王珍國等南齊舊將被排斥於權力核心之外,⑥如《南史》卷三一《張稷傳》(北京:中華書局,1974 年,第818 頁。)載“武帝嘗於樂壽殿内宴,(張)稷醉後言多怨辭形於色”。又卷四六《王珍國傳》(第1161 頁)載“初,(王)珍國自以廢殺東昏,意望臺鼎。先是出爲梁、秦二州刺史,心常鬱怏。”以王茂、曹景宗爲代表的佐命元勛也被逐漸架空軍權。①王茂自天監五年攻魏荆州後便再未典兵,曹景宗自天監六年鍾離之役後亦被徵還。儘管兩人所拜侍中、丹陽尹、領軍將軍皆爲清顯官職,但無甚實權,曹、王二人也頗有不滿。參見《梁書》卷九《王茂傳》《曹景宗傳》,第175—181 頁。王茂北伐荆州一事《梁書》不載,見於《魏書》卷八《世宗紀》,第202 頁。又《梁書》卷二《武帝紀》(第48 頁)載天監七年冬“詔大舉北伐。以護軍將軍始興王憺爲平北將軍,率衆入清;車騎將軍王茂率衆向宿預”。但王茂、蕭憺本傳均未及此事,亦不見相關戰事記載,同書同卷又載(第48 頁)次年春兩人分别轉任丹陽尹、中書令等職。則此次征討或未成行,或途中便已作罷。功臣宿將接連不斷的故去,更進一步加速了權力更替。天監中期以後,這批崛起於淮南戰場的軍功新貴出任方面,不僅成爲了邊境防衛的柱石,也是梁武帝蕭衍賴以控制軍事力量的核心成員。

作爲蕭衍即位後培植的腹心爪牙,這批勛貴的成長與他的個人恩遇密不可分。兩者間的君臣關係較之頗多怨言的耆老元勛更爲良好而穩定,也因此受到了進一步的寵信。張金龍曾經注意到南朝禁衛系統在天監官職改革中新出現了“朱衣直閤”一職,品階高於一般的直閤將軍。②參見張金龍:《南朝直閤將軍制度考》,《中國史研究》2002 年第2 期,第49—58 頁。實際上,這正是蕭衍爲這批輪番入直的新貴量身定制的禁衛武官。文獻記載蕭梁時任“朱衣直閤”者共計六例,其中就包括了前文提及的昌義之、馮道根、康絢與裴邃。③參見張金龍:《南朝直閤將軍制度考》。此外的兩人爲王神念與周炅。據《梁書》卷一八《昌義之傳》(第295 頁),卷三九本傳(第556 頁),王神念也參與了浮山堰之役,且早年自淮北的潁川郡南下歸梁,與淮南戰局亦頗有關聯。周炅任朱衣直閤在梁末侯景之亂時,與上述諸人時代無涉。至於韋睿,其在天監時代已年過花甲,不宜直閤,故而以散騎常侍、護軍將軍入直殿省。④參見《梁書》卷一二《韋睿傳》,第224—225 頁。誌主“獻謀帷幄、敕職宫□”的經歷,亦可作此理解。高級禁衛武官的身份,不僅是對這些勛貴的信任與褒賞,更爲他們在御前建言獻計,乃至同蕭衍建立私人交誼提供了可能。

除去身前的寵信,這些勛貴身後的喪葬安排也較一般朝臣更爲隆重,且往往被給予殊禮。馮道根的事例就很能説明問題。《梁書》記載,馮道根去世之日恰逢春祠,梁武帝蕭衍聽聞後立即“幸其宅,哭之甚慟”。君臨臣喪雖見於古禮,但漢魏以來“行之者稀”。⑤唐前君主臨喪的基本情況,參見皮慶生:《宋代的“車駕臨奠”》,《臺大歷史學報》第33 期,2004 年6 月,第43—69 頁。馮道根終官不過散騎常侍、左軍將軍,遠非朝廷重臣,再加之與春祠衝突。因此無論從何角度而言,臨哭都不合常禮,而是蕭衍所給予的特殊禮遇。同樣,韋睿、康絢卒日,亦得到了皇帝臨哭的禮遇。而另一方面,多數朝臣元勛並無緣享此殊禮,可考者僅有蕭統、王繤韶、蕭琛、蕭穎胄、蕭穎達、柳慶遠、周捨、謝朏數人,由此亦可見這些新興勛貴在蕭衍心中的特殊地位。順帶一提,裴邃死於北伐途中,故不存在臨哭的可能。不過建康有裴邃廟,位於光宅寺西側。①《南史》卷五八《裴邃傳》(第1440 頁)載:“邃廟在光宅寺西,堂宇弘敞,松柏鬱茂。范雲廟在三橋,蓬蒿不翦。梁武帝南郊,道經二廟,顧而歎曰:‘范爲已死,裴爲更生。’”范雲爲蕭梁開國元勛,與沈約一同勸進。蕭衍此言頗足玩味,亦可見裴邃甚爲其所重。光宅寺即蕭衍故宅,政治意味非比尋常,由此可見蕭梁朝廷對裴邃的後事安排亦極爲隆重。

如此,蕭梁朝廷派遣使者致祭、監護葬事的特殊禮遇,以及在墓葬形制、隨葬明器方面的較高規格,也可從以上角度獲得理解。值得注意的是,在誌主下葬的前一年,即普通元年,與之一同活躍於淮南的將星紛紛隕落。據《梁書》各本傳,普通元年正月,馮道根卒;八月,韋睿卒;康絢亦同年病卒。誌主葬禮前一個月,即普通二年七月,南北之間戰端再開,裴邃受命北討。其隨後出鎮淮南,並於當年試圖再次攻略壽陽。②裴邃謀劃攻略壽陽一事見《魏書》卷五八《楊播傳附楊侃傳》,第1281 頁。其具體時間諸正史不載,從《魏書》稱裴邃爲豫州刺史來看,不早於普通二年(521)。《資治通鑑》繫此事於普通二年七月裴邃北伐後,或有所據。參見《資治通鑑》卷一四九《梁紀五·武帝普通二年》,北京:中華書局,1956 年,第4666—4667 頁。喪事不斷的悲愴氛圍與重新緊張的邊境形勢,或許是蕭衍對誌主厚加哀榮的另一動因。此外需要指出的是,在蕭梁鋭意北伐的同時,北魏政局進一步走向混亂,南下者日漸增多。對於素來熱衷招誘北人的梁武帝蕭衍來説,爲早先南渡的歸降北人安排一場風光的葬禮,延請文壇菁英撰寫墓誌銘,無疑也有招攬人心的政治宣傳目的在内。

結 語

作爲南朝社會極盛而衰的轉折期,蕭梁時代所發生的巨大歷史變動素來爲海内外研究者所關注。以周一良、川勝義雄的研究爲代表,過往學界對於該時期的宏觀圖景已有大致清晰的勾勒。③參見周一良:《論梁武帝及其時代》,《魏晉南北朝史論集續編》,北京大學出版社,1991 年,第23—51 頁;川勝義雄著,徐谷芃、李濟滄譯:《貨幣經濟的進展與侯景之亂》,《六朝貴族制社會研究》,上海古籍出版社,第253—289 頁。然而,由於基礎史料的相對缺乏,構成其間具體歷史的人物、事件及其關聯至今在許多方面仍相當模糊。通過對《普通二年墓誌》所涉史實的考證,無疑可以彌補傳世文獻中的某些缺環。另一方面,過往學界關於蕭梁政治史雖不乏研究,但主要以典章制度、地域集團爲視角,側重於從整體上展開分析,把握其中特徵。《普通二年墓誌》主人葬禮相關問題的討論,則使我們關注到蕭梁政治内部的人群分野與權力結構變動。更重要的是,這方墓誌爲觸及南朝後期晚渡北人的活動實態提供了豐富而直觀的一手資料,有助於我們進一步認識該人群在南朝歷史進程中的位置及意義。實際上,晚渡北人在南朝的活躍不僅存在於政治層面,在文化、信仰等層面上亦如是。那麽,不斷南下的晚渡北人是如何與南朝境内的各色人群展開互動的?他們給南方的生計習俗、文化面貌又帶來了哪些具體影響?以這些問題意識爲參照,通過新資料的不斷開掘與傳世文獻的勾稽,關於南朝的晚渡北人,尚有許多方面有待深入。①就這些話題,筆者有過一些初步嘗試,參見陸帥:《“青齊土民”與南朝社會——以五六世紀攝山千佛岩爲中心》,《東南文化》2015 年第6 期,第92—98 頁;陸帥:《晩渡北人と南朝観世音信仰——三つの〈觀世音應驗記〉を手がかりに》,《京都大學大學院 人間·環境學研究科 歴史文化社會論講座紀要》第13 卷,2016 年,第1—18 頁。

附記:本文寫作期間,承蒙張學鋒、王志高、聶溦萌、于溯、許志强、廖基添等諸多師友恵賜寳貴意見,謹此一并致謝。

附一:墓誌拓片圖版

附二:墓誌録文

凡例:

● 本録文在故宫博物院、南京市博物館:《新中國出土墓誌·江蘇(二)南京卷》下册第14—15 頁録文及南京市文物管理委員會:《南京郊區兩座南朝墓的清理簡報》若干録文及所刊部分拓片的基礎上,重新釋讀《新中國出土墓誌·江蘇(二)南京卷》上册第35 頁拓片後作成。

● 與原墓誌行、列對調。

● □:有字,不可辨。

● ■:不知是否有字。(限譜牒部分。序及銘除尾行外默認爲滿列書寫。)

● 空格:確認無字(平抬或空白處)。

● ~:大片漫漶。

01:~冕相屬,若乃水□□□恒致仁□固已事~

02:~绝國□□裴憲□□□司徒盧諶特異爲~刺史

03:~重標□□□□識志度□深寔~變運

04:~通□邦族及~服闋禮終,未忘哀毁,~設

05:~春秋~實貫儒林,解褐~轉

06:~遨遊魯衛~

07:~丈夫當功名自己~

08:~拜輔國將軍,安~

09:~斧松誓將~

10:~略先降由君~

11:~請法~

12:~主風牛不逸~

13:~領南沛、馬頭~

14:~

15:~

16:~侯

17:~

18:~

19:~

20:~

21:~

22:~

23:~

24:師~將軍~皇帝~問~

25:~君~曰:昔武安適趙,豈~

26:~效,猶當三舍,~

27:~桓范,罪極丁公,既編晉典,~

28:冬不~四月~歎,等升岳而長謡,梁天監~

29:鈇~政廉平,與民皎察,信~

30:川王司馬,~理庶績,夙宵匪懈,寬~

31:斁縛□既□道斷間~賞~恒序,君德既不孤,~

32:越中郎將,廣州刺史,~不易志於貪流,~

33:六月十二日,遘疾卒于~黔~

34:有遺床□是~而□士無忤~

35:許史憲章~謀謨而運籌,舉德~

36:影而無~博觀載籍,偏有計略,□閑~

37:搆長~無疑不決,接兵角□,~

38:兼之~裕加□積毁喪~陳師鞠旅,未傷心於□本□州□郡不□意於□□有~

39:□□是□記會□□□玄~欺心而君未~彌勱□情~

40:□歸~梁故廣州刺史徐元瑜,先於州喪□,留殯南□,彌歷歲年,~

41:如~軍國爲任,每以城鎮遼闊,尉候迂遠,而陸路動經□□,□源不盈,~

42:~不同,何者?源其陵谷遷革,年代積浸,□□潁□□□□塞~

43:遂通臣□門□□河激洛,源長流渭及涇,故委輸無窮,器械□關,□重~

44:爲當~設鎮,□此通波,遞灌陳汝,然後巨艦樓□,~樹~

45:十三年□□□□,乃令役徒於浮山建創,隨山刊木,輟流~高岸爲谷,~區~

46:□君躬親别□□督,傳流廣遠,難爲算思,執事之師,唯稟成策。輪□□致本絶言□□莫有□□製~

47:~何成於此□毁,乖君本圖,良可惜也。終復志習揣摩,~頌□奏□□請設~

48:□騎庶開□慕南□□塞北,而遽迫朝露,長掩夜臺,税駕方岳,□□駟馬~

49:□烱終,迨以普通二年八月七日,窆于琅耶郡臨沂縣□□里之莫□山,~降,王人弔奠,□事有~

50:~實,延州逢子産於上國,梁鴻寄伯通~師□若文淵之重~風素~

51:□而□才高行,式籍玄石,以相知之深,略寫聞見。東宫舍人何思澄~麗則勒爲之銘,其辭曰:

52:仙靈啓胄,盛德開源。有一於此,其後克蕃。王子分□,式□興~昆。哀彼中原,鞠爲藜莠,~戎首盛德不~

53:于後。異人間出,何當之有。於惟夫子,一時之選。明圖遠概,~散,實雄虜庭。勛~託身非所,~

54:得覯神武,神武□何,時惟 聖主。延首南風,~歸命有道。凌風而翔,遂~連郡盡悴 □□

55:□長反蜀,子卿歸漢,忠爲今德,在文載粲。孰若□□,□基□翰。□□異揆,比德同貫。獻謀帷幄,敕職宫□。~方俟洪略□□

56:□堂悲哉長噫□命不將慷慨□□抑揚仁義萬古□言□□□賜~不有式~

57: 天子爰以祖載之日 詔蘭臺謁者□□□致祭,又遣宣傳左右姚曇□監護葬

58: 事,遠至墓所。百僚會喪,朝野必集。自非德標時俊,智度凝遠,豈得□□絡軌,

59: 乾庶留心者哉?

60:曾祖謨,魏尚書左丞,司徒左長史,冀州大□□,□□太守。 夫人趙郡李氏。 父哲,中書舍人、洛陽令。

61:祖賾,魏冀州刺史,潅津定侯。 夫人清河崔氏 父□,度支尚書、清河太守。

62:父斌,本州别駕。 夫人清河張氏,■■■■■■■尚書,□□太守。

63:妻滎陽鄭氏 父義彦,宋江夏王國■■■■■■散騎常侍,兗州刺史。

64: 三男 大男奮字,文武,年廿■■■■■■■■■年十四, 第三男平,字仲文,年十二。

65: 四女 大女法鏡,適清河崔緩。■■■■■■■■■■□□第三女季華,年十四。 第四女□容,年十□。