浙江圖書館藏清抄本《唐會要》述略

曹海花 劉安志

迄今所知,國内外所藏明清時期《唐會要》抄本,總有十六種之多。其中除國家圖書館所藏三種(編號分别爲 10521、03873、04216,以下分别簡稱國圖 A、B、C 本)、北京大學圖書館所藏一種、上海圖書館所藏四種、臺北圖書館所藏二種(即一百卷本和八十八卷本,以下簡稱臺北A、B 本)、日本東京静嘉堂所藏一種(以下簡稱日藏本),總十一種,中日學者有過不同程度的考察與介紹外,①貝塜茂樹、平岡武夫:《唐代史料の集成について》,《學術月報》七—六,1954 年。平岡武夫:《唐代の行政地理》,京都大學人文科學研究所,1955 年,第19 頁。島田正郎:《在臺北·“國立中央図書館”藏鈔本·唐會要について》,載《律令制の諸問題——滝川博士米壽記念會論集》,東京:汲古書院,1984 年,第669—689 頁。古畑徹:《〈唐會要〉の諸テキストについて》,《東方學》第七十八輯,1989 年,第82—95 頁。鄭明:《〈唐會要〉初探》,《中國唐史學會論文集》,西安:三秦出版社,1989 年,第167—182 頁。周殿傑:《關於〈唐會要〉的流傳和版本》,《史林》1989 年第3 期。古畑徹:《〈唐會要〉の流傳に關する一考察》,《東洋史研究》五十七—一,1998 年,第96—124 頁。榎本淳一:《北京大學図書館李氏舊蔵〈唐會要〉の倭國·日本國條について》,《工學院大學共通課程研究論叢》三十九—二,2002 年。又收入榎本淳一著:《唐王朝と古代日本》附論二,東京:吉川弘文館,2008 年,第185—196 頁。其餘五種,即中國科學院圖書館藏二種(編號分别爲011、1033,以下簡稱中圖A、B 本)、浙江圖書館藏一種(以下簡稱浙圖本)、江蘇鎮江圖書館藏一種(以下簡稱鎮圖本)、廣東省立中山圖書館藏一種(以下簡稱廣圖本),尚未有學者給予專門介紹,具體情況不明。今向各方家介紹浙江圖書館所藏清抄本《唐會要》概況,並比較其與武英殿本(以下簡稱殿本)、四庫全書本(以下簡稱四庫本)及其他諸抄本之異同,以揭示其價值。不當之處,敬請批評指正。

浙圖本凡二十册,無版框,開本高29.2 釐米、寬18.4 釐米。目録首葉鈐“鹽官蔣氏衍芬草堂三世藏書印”“寅昉”“臣光焴印”三方印,乃浙江海寧蔣光焴(1825—1892)藏書印,表明該抄本曾爲蔣氏所收藏。册一襯葉有墨筆題識:“竹垞先生稱是編詞簡禮備,購之四十年始得,而以中有闕卷爲憾。然李唐一代掌故,新舊《唐書》而外,詔敕則有《唐大詔令》,官制則有《六典》,五禮則有《開元禮》,律法則有《唐律》,各成一家,可云詳備。若是編所載,以《通典》《通志》《册府元龜》校之,尚多脱漏,烏得言備耶?長夏枯坐,隨筆改正,十得二三,而大段譌誤,不可通曉,展卷徒生厭倦而已。庚申伏日甌亭吴城識於甌花齋。”其後録有晁氏《郡齋讀書志》、陳氏《書録解題》、王氏《玉海》中“唐會要”語,即通行本題爲“唐會要題辭”者。

該抄本無行格,每葉十二行,每行字數多爲二十四字,也有少數爲二十一、二十二、二十三、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九字者不等。全本存在多種書體,似非出自一人之手。書中存有不少錯訛脱漏之處,故有後人朱筆、墨筆兩種校語,或校正其字,或增補脱文,或作跋語。從抄本避諱情況看,全書各卷並不一致,有的“玄”“弘”“曆”三字俱不避康熙、乾隆皇帝諱,如卷二、卷三、卷九十四等;有的“玄”字避諱,“弘”“曆”二字不避諱,如卷二十四、卷三十九等;有的“玄”“弘”“曆”三字皆避諱,如卷五十六、卷五十七等。再結合全書存在多種書體情況看,可知該抄本并非一次性抄寫完畢。另外,該本“琰”字除卷三十九“火”字旁寫作“又”者,①按同卷“弘”“曆”二字均不避諱,知此處“琰”并非避諱字。其餘均不避諱。又“顒”字卷四十五不避諱,卷十一、卷五十六“頁”字旁缺最後兩點,尚難判定是否避諱。不過,上揭“庚申伏日甌亭吴城識於甌花齋”一語,可以初步判定此本最後抄寫時間,當在乾隆初年。按吴城字敦複,號鷗亭,乃清代前期著名藏書家吴焯(1676—1733)長子。吴焯有藏書樓,名“瓶花齋”,這裏“甌花齋”或爲“瓶花齋”之筆誤。據鄧長風先生考證,吴城生於康熙四十年(1701),卒於乾隆三十七年(1772),享年七十二歲。②鄧長風:《明清戲曲家考略全編》,上海古籍出版社,2009 年,第533—536 頁。“庚申伏日”,即指某庚申年的三伏天。而有清一代庚申年,主要有康熙十九年(1680)、乾隆五年(1740)、嘉慶五年(1800)、咸豐十年(1860)四次,故而可以判定,吴城題識中所説的“庚申”,即指乾隆五年(1740)。吴城對該抄本“隨筆改正”,發生於乾隆五年夏天。再結合前揭避諱情況看,可知抄本最後完成時間,當在此年或之前的乾隆某年。至於目録首葉所鈐“鹽官蔣氏衍芬草堂三世藏書印”“寅昉”“臣光焴印”三方印,表明該抄本後來轉歸蔣光焴(1825—1892)收藏,其完成時間應該不會晚至19 世紀。

該抄本一百卷全,其中卷二《帝號下》宣宗條未出現錯簡現象,與其他抄本有異。③按國家圖書館藏明抄本、上海圖書館藏傅增湘藏本、臺北圖書館藏二種抄本、日本静嘉堂藏抄本等,此處均出現錯簡,相關内容錯入卷三一《裘冕》中。此點關涉諸抄本的傳承關係問題,值得注意。卷七至卷十所抄爲《白虎通義》《馬氏南唐書》《唐文粹》《翰苑集》諸書内容,與其他抄本相同。①陳尚君:《所謂〈全本唐會要〉辨僞》,杜澤遜主編:《國學茶座》第一期,濟南:山東人民出版社,2013 年,第 76—79 頁。卷七首葉書眉有墨筆題“自七卷起至十一卷,錯襍已極,無從校正”。該卷末葉尚存“建州節度使查文徽劍州刺史陳海舟師應之文徽留晦屯江口進門伏兵發文徽被執海興越人戰大敗之獲其將馬文進葉仁安于建康帝送”一段文字,其後有墨筆題識:“建州節度使一段,與上文不屬,疑悮。”卷十一《明堂制度》總十一葉,其中開元五年正月條末“依舊爲乾元殿”後,尚有五葉多文字,起“貞觀元年上宴群臣”,止“條上怪其能以問”,所記與明堂制度完全無關。又“條上怪其能以問”與上文“何必擇才也”之間空五行。有趣的是,中圖A 本所抄内容與格式,與浙圖本完全一致。而中圖B 本“條上怪其能以問”與上文“何必擇才也”之間無空,且“條上怪其能以問”條之後,又多出五葉多的文字。國圖B 本同浙圖本,卷末有無名氏題識:“此卷自貞觀元年上宴群臣下,皆述太宗之事爲,多與明堂制度不合。”國圖C 本、鎮圖本、廣圖本、臺北A 及B 本、日藏本則同中圖B 本。這些情況表明,諸抄本之間至少存在兩種傳抄系統:一種即浙圖本、中圖A 本、國圖B 本系統,另一種爲中圖B 本、國圖C 本、鎮圖本、廣圖本、台北AB 本、日藏本系統,值得作進一步研究。

又浙圖本卷四九《燃燈》以下五條闕失,情形與四庫本和其他諸抄本相同。因此,今存武英殿本《燃燈》以下五條内容,極有可能爲清代四庫館臣所補,並非《唐會要》原文。②參見劉安志:《清人整理〈唐會要〉存在問題探析》,《歷史研究》2018 年第1 期。

值得注意的是,浙圖本卷八十二《醫術》長慶元年正月條出現錯簡,其文如下:“所著《千金方》三十卷,行之於代。序論絲綿等並請依本縣時價(後略)。”抄本校者已注意此問題,故在此葉上半部貼有一紙條,書有朱、墨兩種校語,朱筆題識爲“此處疑有失,錯行之于代序論下”,墨筆校語爲“以原抄本校對,與此本一樣”。其後卷八十三亦貼有一紙條,其上同有朱、墨兩種校語,朱筆題識爲“此處有失葉”,墨筆校語爲“以原本校過,乃原抄失葉,俟有善本再補”。據此可知,浙圖本并未抄錯,而是所據“原本”已有“失葉”,該本照抄而已。今檢其他諸抄本,並無浙圖本類似的錯簡情況,説明在這些抄本之外,尚有一個卷八十二出現錯簡的抄本系統。此點關涉清前期《唐會要》諸抄本的系譜及傳承關係問題,有待另文探討。

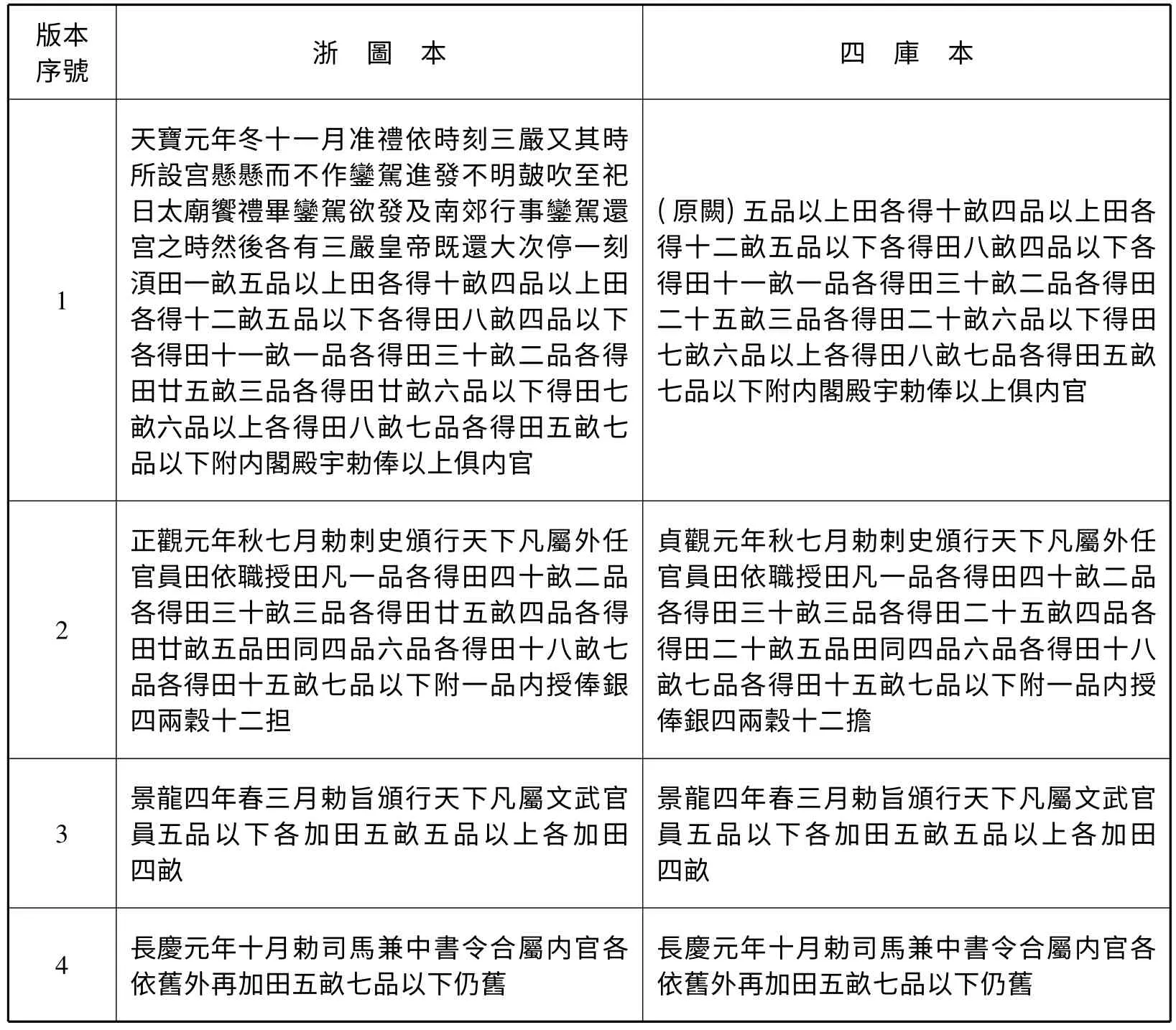

另外,浙圖本卷九十二至卷九十四三卷内容完整無闕,也頗值得關注。其卷九十二正文存《内外官料錢下》《内外官職田》《諸司諸色本錢上》三目,與篇首目録吻合。其中《内外官料錢下》起長慶二年十月條,終會昌二年條,與四庫本及其他諸抄本合。殿本則改“長慶二年十月”爲“長慶元年二月”,①《唐會要》卷九二《内外官料錢下》,北京:中華書局,1955 年,第1667 頁。不知整理者所據爲何?因爲《册府元龜》卷五〇七《邦計部·俸禄第三》即作“(長慶)二年十月”。②《册府元龜》,北京:中華書局,1960 年,第6089 頁。有趣的是,浙圖本《内外官職田》存四條文字,與四庫本殘存内容相近,二本之間當存在某種關聯。爲便於説明問題,兹列表比較如下。

表 浙圖本、四庫本卷九十二《内外官職田》異同表

根據上表所列,可知浙圖本除第一條從“天寶元年”至“湏田一畝”一段多出七十六字外,①按其中“准禮依時”至“停一刻須”一段文字,出自《唐會要》卷一八《緣廟裁製下》:“元和元年十二月,禮儀使高郢奏:‘……伏請勒停,凖禮依時刻三嚴。又其時所設宫懸,懸而不作,鑾駕進發,不鳴鼓吹。至祀日,太廟饗禮畢,鑾駕欲發,及南郊行事,鑾駕還宫之時,然後各有三嚴。皇帝既還大次,停一刻須槌一鼓爲一嚴,三刻須槌二鼓爲再嚴,五刻須槌三鼓爲三嚴。往例儀注,皆凖此禮。’”第365 頁。其餘與四庫本基本相同。不僅如此,中圖A 本《内外官職田》同樣存四條文字,除第一條闕“鑾駕進發不明鼓吹至祀曰太廟饗禮畢鑾駕欲發及南郊行事”二十五字,第二條“正觀”作“貞觀”外,其餘與浙圖本全同。據此不難推知,這三種抄本之間存在着密切的關聯,當屬同一個抄本系統。再結合浙圖本最後抄成年代,可知上述四條有關《内外官職田》的記載,早已存在於乾隆五年以前的某個《唐會要》抄本中,四庫本所記相關文字,并非四庫館臣所增補,而是所據底本原有的内容。據考,殿本所據底本爲浙江汪啓淑家藏本,四庫本所據底本則爲江淮馬裕家藏本,四庫本乃沈叔埏所整理。②劉安志:《武英殿本與四庫本〈唐會要〉非同本考》,載《魏晉南北朝隋唐史資料》第三十五輯,上海古籍出版社,2017 年,第 213—230 頁。按沈氏所著《頤彩堂文集》卷八《書自補〈唐會要〉手稿後》明確記載:

乾隆戊戌(四十三年,1778 年)九月,魚門太史屬余校《唐會要》百卷,内第七卷至九卷,竹垞跋所謂失去雜以他書者也。余因鈔新舊《唐書》及《太平御覽》《文苑英華》《册府元龜》諸書補之,且以七卷之《封禪》分作二卷,八卷之《郊議》、九卷之《雜郊議》並爲一卷,則十卷之《親拜郊》以《雜録》并入,繼以《親迎氣》,《后土》則分《方丘》、《社稷》,《藉田》則以《藉田東郊儀》并入,《九宫壇》則專抄《禮儀志》,終以《皇后親蠶》,四卷遂成完書。至竹垞所闕之九十二、三、四三卷,此本尚存。蓋館書之進,自邗上馬氏嶰穀、涉江兄弟所藏者,勝虞山錢氏本多矣。昔褚少孫補《史記》……諸人皆以補史著稱,而余以抄撮成此,於少孫輩特札吏比耳,豈可同年語耶!③(清)沈叔埏:《頤彩堂文集》,《續修四庫全書》集部别集類,第1458 册,上海古籍出版社,2002 年,第429 頁。

沈氏所言“至竹垞所闕之九十二、三、四三卷,此本尚存”,從浙圖本、中圖A 本所記情況看,應屬事實。他在整理《唐會要》過程中,當删除了“天寶元年”至“湏田一畝”一段文字,並在前面補加“原闕”二字,遂成今本。

按殿本所據浙江汪啓淑家藏本,即臺北圖書館藏“清康熙抄本”(現移藏臺北故宫博物院圖書館),已影印收入《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》。①《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》第四二〇—四二一册,北京:國家圖書館出版社,2015 年。該本《内外官料錢下》後闕,四庫館臣乃據《册府元龜》等書補撰《内外官職田》(其後《諸司諸色本錢上》《諸司諸色本錢下》,亦據《册府元龜》等書補撰),②參見古畑徹:《〈唐會要〉の諸テキストについて》,《東方學》第七十八輯,1989 年,第82—95 頁。又黄麗婧:《〈唐會要〉闕卷後人僞撰考》,《江淮論壇》2012 年第4 期。同時把四庫本景龍四年條、長慶元年條録入其中,前條删除“春”字,後條改“長慶元年”爲“其年”,並删除“司馬”之“馬”字。③《唐會要》卷九二《内外官職田》,第1669、1672 頁。遺憾的是,在現存唐宋史籍中,找不到與這兩條内容相吻合的任何記載。其實,從浙圖本、中圖A 本所記内容看,有關唐代内外官職田的這四條文字記載,明顯不是《唐會要》原文。限於本文主旨,這裏不宜多説,擬另文探討。

浙圖本《内外官職田》後,《諸司諸色本錢上》僅存半葉十一行,末行尾題“以下前已備悉”。中圖A 本則存十三行,除個别字有異外,内容與浙圖本完全相同。四庫本《内外官職田》後闕,原據底本是否存在與浙圖本、中圖A 本相同的記載,尚不清楚。審浙圖本、中圖A 本所抄内容,俱見於前面《内外官料錢下》,其非《唐會要》原文,也可肯定。殿本整理者據《册府元龜》等書補撰《諸司諸色本錢上》後,將其移至下卷,與《諸司諸色本錢下》合爲第九十三卷,從而完全打亂了《唐會要》原書的編排順序,實不可取!

浙圖本卷九十三《諸司諸色本錢下》計三葉零一行,其後雜録“明堂制度”兩葉半内容,尾存二行墨書題識:“據曝書亭跋,此卷已全闕,書賈欲足其數,襍以他書,殊可恨也!”此識語書法與前面正文相同,當是作者(疑即吴城本人)據某抄本抄録後發出的感嘆。中圖A 本在該卷首葉子目“諸司諸色本錢下”後,尚有“明堂”二字,卷末並無前揭浙圖本“殊可恨也”之類的題識。不管如何,二本出自同一個抄本系統,於此又添新證。審二本所記内容,俱見於同書卷十一《明堂制度》,其非《唐會要》原文,亦可斷言。

浙圖本卷九四爲《北突厥》《西突厥》《沙陁突厥》《吐谷渾》,其中《沙陁突厥》正文小目作《西陁突厥》。四庫本亦作《西陁突厥》,但卷次有異,其卷九十三爲《北突厥上》,卷九十四爲《北突厥下》《西突厥》《西陁突厥》《吐谷渾》。中圖B 本卷九十三爲《北突厥》《西突厥》,卷九十四爲《西陁突厥》《吐谷渾》,在分卷上與四庫本有些相似,但都不是《唐會要》原本目次。值得注意的是,中圖A 本與國圖B 本卷九十四所記,皆與浙圖本完全相同。據學者考證,該卷所記,實乃後人據朱熹《資治通鑑綱目》補撰,並非《唐會要》原文。①參見黄麗婧:《〈唐會要〉闕卷後人僞撰考》,《江淮論壇》2012 年第4 期。又吴玉貴:《〈唐會要〉突厥、吐谷渾卷補撰考》,《文史》2015 年第 2 輯。需要進一步指出的是,卷中“玄”“弦”“弘”“曆”諸字,國圖B 本皆不避諱,這説明後人對此卷的補撰,早在康熙以前就已完成了。復據明末清初大儒朱彝尊《曝書亭集》卷四五《唐會要跋》載:

今雕本罕有,予購之四十年,近始借抄常熟錢氏寫本。惜乎第七卷至第九卷失去,雜以他書,第十卷亦有錯雜文字。九十二卷缺第二翻以後,九十三、九十四二卷全闕。安得收藏家有善本借抄成完書?姑識此以俟。②(清)朱彝尊:《曝書亭集》,上海:世界書局,1937 年,第545 頁。

按朱彝尊生於1629 年,卒於1709 年,其購之四十年而不得“雕本”,此事當發生在清初時期。其所見常熟錢氏抄本卷九十三、九十四全闕,則卷九十四的補撰,或有可能爲清初學人所爲,補撰時間當發生在康熙之前的順治年間。當然,這一判斷純屬推測,尚有待進一步證實。

有關北突厥、西突厥、沙陁突厥、吐谷渾之記載,四庫本雖拆分爲九十三、九十四兩卷,但内容與浙圖本、中圖A、B 本大致相同(個别條目順序有異),説明這四種抄本關係密切。前揭沈叔埏稱馬裕家藏本卷九十二、卷九十三、卷九十四三卷尚存,並未殘闕,則四庫本卷九十三、卷九十四兩卷並非四庫館臣所補撰,也是可以肯定的。又汪啓淑家藏本此兩卷殘闕不存,可知四庫本并非以汪啓淑家藏本爲底本。殿本卷九十四所記,則是四庫館臣據四庫本卷九十三、卷九十四兩卷文字加工整理而成,但有些删改並不徹底,導致問題時有出現,如對四庫本中宗嗣聖年號的删改,即爲顯例。殿本《北突厥》嗣聖四年條載:“嗣聖四年七月,骨篤禄冦朔州,武后遣黑齒常之等擊之,骨篤禄散走磧北”。其後接記:“長壽二年九月,武后以僧懷義討之。十年九月,骨篤禄死,弟默啜立。③“立”,四庫本與中科院圖書館011 號本皆誤作“五”。十一年三月,復遣僧懷義討黙啜。十二年十月,默啜遣使請降。”④《唐會要》,第1691 頁。四庫本“嗣聖四年七月”之後,相繼爲“(嗣聖)六年九月”“(嗣聖)十年九月”“(嗣聖)十一年三月”“(嗣聖)十二年十月”,時間無誤,而殿本整理者改“(嗣聖)六年九月”爲“長壽二年九月”,然後面未作相應删改,導致“十年九月”“十一年三月”“十二年十月”三個時間,上無所承,不知年號爲何,具體指何年?

至於浙圖本卷九十五至卷一百情況,與四庫本及其他諸抄本並無多大差異,這裏就不繼續介紹了。

以上粗略介紹了浙圖本的若干情況,並比較了其與四庫本及其他諸抄本之異同,所得結論大致如下:

浙江圖書館所藏《唐會要》抄本,係清乾隆五年(1740)或此前乾隆某年最後抄寫而成的一個本子。該抄本卷首有著名藏書家吴焯長子吴城(1701—1772)的墨書題識,卷中存朱、墨兩種校語,據吴城題識“長夏枯坐,隨筆改正”,則校語有可能出自吴城手筆。目録首葉鈐“鹽官蔣氏衍芬草堂三世藏書印”“寅昉”“臣光焴印”三方印,表明此本後來爲浙江海寧蔣光焴(1825—1892)所收藏。該本存在多種書體,且“玄”“弦”“弘”“曆”諸字,既避諱又不避諱,説明此本各卷並非出自一人之手,抄寫時間也不盡相同。其卷九十二、卷九十三、卷九十四所記,與四庫本及中圖A 本基本相同,表明這三個抄本關係密切,當出自同一個抄本系統。另外,該抄本卷九十四所記,又與國圖B 本卷九十四以及中圖B 本卷九十三、卷九十四所記相同,也説明其與這兩種抄本之間存在某種關聯。這五種抄本所記,均與鎮圖本、臺北AB 本、日藏本等明顯有别(這幾種抄本卷九十二《内外官職田》《諸司諸色本錢上》闕,卷九十三、卷九十四兩卷全闕),可知它們分屬不同的傳抄系統。從這一意義上講,過去認爲清代前期的《唐會要》抄本,存在常熟錢氏抄本和浙江汪啓淑家藏本兩個系統,①參見周殿傑:《關於〈唐會要〉的流傳和版本》,《史林》1989 年第3 期。又《唐會要·前言》,上海古籍出版社,2006 年新 1 版,第 6—12 頁。這一看法恐怕需要重新審視了。