五代都城設置與府縣等級升降考

齊子通

不計十國,僅就五代而言,新設的都城地點就有三個,即汴州、魏州、鎮州。關於五代都城的變遷,中日學者多有討論,①(清)趙翼:《陔余叢考》卷一八《汴京始末》,北京:商務印書館,1957 年,第341 頁;張其凡:《五代都城變遷》,《暨南學報(哲學社會科學版)》1985 年第3 期;程存潔:《唐代城市史研究初編》,北京:中華書局,2002 年;宫崎市定:《讀史札記七·五代國都》,《史林》第21 號第1 卷,後收入《宫崎市定全集》卷17,岩波書店,1992 年;久保田和男著,郭萬平譯:《宋代開封研究》,上海古籍出版社,2010 年;等等。但重點聚焦於開封。伴隨着權力更迭,新設都城與原有都城的稱謂變動頻繁,與之相應的府縣等級亦隨之浮動升降,特别是府縣等級變化,撲朔迷離。最近新出的《中國行政區劃通史》(五代十國卷)對此内容着墨不多,筆者在撰寫其他論文時曾注意到這一問題,但也没有深入展開。②周振鶴主編、李曉傑著:《中國行政區劃通史》(五代十國卷),上海:復旦大學出版社,2014 年。拙文:《次赤、次畿縣的成立與唐宋府制變遷》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第31 輯,2015 年7 月。若細致梳理這一時期與都城設置相關的府、縣等級變化,則能够發現一些以往不易解讀的歷史信息,甚至能够總結出一些規律。今不揣淺陋,條次分析如下,不當之處,敬請方家前輩批評指正。

一

開平元年(907)四月,朱温代唐,升汴州爲開封府,號東都,以洛陽爲西都,原京兆府被廢爲雍州。開封府的屬縣等級爲赤縣、畿縣,遵循了唐代以來京府的建制規格,以開封、浚儀二縣爲赤縣,尉氏、封丘、雍丘、陳留四縣爲畿縣。與此同時,朱温還將原汴州諸城門進行改名。如,宋門爲觀化門,尉氏門爲高明門,鄭門爲開陽門,梁門爲乾象門,酸棗門爲興和門,封丘門爲含曜門,曹門爲建陽門等。③《五代會要》卷一九“開封府”條,上海古籍出版社,2006 年,第307 頁。不過,整體而言,作爲都城所在之地,開封府轄縣明顯偏少,僅有六縣,爲此,開平三年(909)二月,朱温進一步擴大了開封的轄區:

敕東都曰:自升州作府,建邑爲都,未廣邦畿,頗虧國體。其以滑州酸棗縣、長垣縣,鄭州中牟縣、陽武縣,宋州襄邑縣,曹州戴邑縣,許州扶溝、鄢陵縣,陳州太康縣等九縣,宜並割屬開封府,仍升爲畿縣。①《册府元龜》卷一九六《閏位部·建都》,北京:中華書局,1960 年,第2358—2359 頁。

“建邑爲都,未廣邦畿,頗虧國體”,道出了開封府轄區狹窄,與都城地位不相匹配的境況。後梁將與汴州相鄰的滑州、鄭州、宋州、曹州、許州、陳州的九縣割屬開封府,九縣皆升爲畿縣。至此,我們也發現,原汴州城門名稱與汴州周圍的州縣名稱具有很大相似性,二者在交通方位上或有密切的關係:即宋門通往宋州方向,尉氏門通往尉氏縣方向,鄭門通往鄭州方向,酸棗門通往酸棗縣方向,封丘門通往封丘縣方向,曹門通往曹州方向。

後唐奉唐正朔,不承認後梁開封都城地位,同光元年(923)十二月,復降爲宣武軍節度使,屬縣等級自然也隨之而降。同光二年(924)二月詔曰:“汴州元管開封、浚儀、封丘、雍丘、尉氏、陳留六縣,僞庭割許州鄢陵、扶溝,陳州太康,鄭州陽武、中牟,曹州考城等縣屬焉。其陽武、匡城、扶溝、考城四縣,宜令且隸汴州,餘還本部。”②《舊五代史》卷三一《唐莊宗本紀》,北京:中華書局,1976 年,第429 頁。該詔書對後梁開平三年(909)汴州擴地之舉,既有所否定,也有所保留。除汴州原有六縣外,開平三年(909)新增九縣中的陽武、匡城(即長垣縣)、扶溝、考城(即戴邑縣)四縣仍屬汴州,其餘五縣重歸本州。明宗天成四年(929)五月敕:“汴州宫殿並去鴟吻,賜本道節度使爲治所,其衙署、諸門、園亭、名額並廢。”③《五代會要》卷一九“開封府”條,上海古籍出版社,2006 年,第307 頁。但事實并没有如此簡單,明宗巡行汴州也引發了禮制上的矛盾,直到後晉時期才得以妥善解決。晉初,出自河東集團的石敬瑭尊奉後唐遺制,定都洛陽,但爲了就近控制魏州範延光叛亂,巡行汴州。此時,御史中丞張昭遠提出了明宗在汴州遺留下來問題:

(天福二年)夏五月……丙辰,御史中丞張昭遠奏:“汴州在梁室朱氏稱制之年,有京都之號,及唐莊宗平定河南,復廢爲宣武軍。至明宗行幸之時,掌事者因緣修葺衙城,遂掛梁室時宫殿門牌額,當時識者或竊非之。一昨車駕省方,暫居梁苑,臣觀衙城内齋閣牌額,一如明宗行幸之時,無都號而有殿名,恐非典據。臣竊尋秦漢已來,寰海之内,鑾輿所至,多立宫名。近代隋室於揚州立江都宫,太原立汾陽宫,岐州立仁壽宫。唐朝於太原立晉陽宫,同州立長春宫,岐州立九成宫。宫中殿閣,皆題署牌額,以類皇居。請准故事,於汴州衙城門權掛一宫門牌額,則餘齋閣,並可取便爲名。”敕:行闕宜以大寧宫爲名。①《舊五代史》卷七六《晉高祖本紀》,第1001 頁。

按此記載,唐莊宗廢除了開封都城地位,此後明宗巡行汴州時,爲接迎明宗,“掌事者”掛起後梁宫殿門牌額,這種有違國體的做法引起有識之士非議。至天福二年(937),石敬瑭巡行汴州時,衙城内齋閣牌額仍然如明宗行幸之時,懸掛着後梁舊額,同時也造成汴州無都城之號而有宫殿之名的矛盾。爲此,張昭遠主張從漢唐以來制度,以巡幸之地取以宫名,以類皇居。於是在汴州衙城門權掛一宫門牌額,名大寧宫。平定範延光叛亂之後,天福二年(937)七月甲戌,“詔洛京留司百官並赴闕”,②《舊五代史》卷七六《晉高祖本紀》,第1005 頁。此成爲政治中心重新轉移汴州的重大信號。在汴州長居一年多之後,石敬瑭宣布定都開封。天福三年(938)十月庚辰,御札曰:

爲國之規,在於敏政;建都之法,務要利民。曆考前經,朗然通論,顧惟涼德,獲啓丕基。當數朝戰伐之餘,是兆庶傷殘之後,車徒既廣,帑廩鹹虚。經年之挽粟飛芻,繼日而勞民動衆,常煩漕運,不給供須。今汴州水陸要衝,山河形勝,乃萬庾千箱之地,是四通八達之郊。爰自按巡,益觀宜便,俾升都邑,以利兵民。汴州宜升爲東京,置開封府,仍升開封、竣儀兩縣爲赤縣,其餘升爲畿縣。應舊置開封府時所管屬縣,並可仍舊割屬收管,亦升爲畿縣。③《舊五代史》卷七七《晉高祖本紀》,第1020 頁。

石敬瑭從汴州之漕運與地理位置兩方面,闡述定都汴州之利。重新以之爲東京,置開封府。開封、竣儀兩縣爲赤縣,其餘諸縣升爲畿縣。同時,將被唐莊宗分割出去的五縣,重新隸屬開封府,亦爲畿縣,即恢復後梁開平三年舊制。石敬瑭出自河東,又係後唐明宗之婿,因而在政治法律制度也多沿用明宗朝制。但在對待開封的態度上,石敬瑭卻最終承襲了後梁經營開封的成果。如果説後唐在定都問題上,尚且受李唐舊制的影響,而石敬瑭重新定都開封,則意味擺脱了這種束縛,同時也象徵着唐末五代以來都城從洛陽至開封東移之格局的確立。

二

同光元年(923)四月己巳,李存勖於魏州即皇帝位,以魏州爲東京興唐府,以太原府爲西京,以鎮州爲真定府,稱北都。①《舊五代史》卷二九《唐書五·莊宗紀三》,第404 頁。唐莊宗立東京興唐府後,改元城縣爲興唐縣、貴鄉縣爲廣晉,二縣爲赤縣,其餘爲畿縣。“興唐”,即以恢復李唐爲號召;李克用父子據三晉之地,被李唐封爲晉王,故立“廣晉縣”,“興唐”“廣晉”二縣的名字,分别象徵着前唐政權與李存勖政權。前者爲後者存在和發展提供正統合法性的支援,後者以現實政權資源尊重前者。從興唐、廣晉二縣的設置,亦可窺視李存勖欲以此調和二者關係。對李存勖而言,尊奉李唐與自我勢力發展壯大皆不可或缺,至同光三年(925),才將東京名號讓渡給洛陽,恢復洛陽東都之稱謂,同時改東京興唐府爲鄴都興唐府,與太原府並爲次府,屬縣爲赤縣、畿縣。但是,明宗天成四年,鄴都興唐府卻被廢除鄴都之號。《五代會要》卷一九“大名府”條記載:

天成四年五月敕:“先升魏州爲鄴都,有留守、王城使及宫殿諸門圜亭名額,並廢。”②《五代會要》卷一九“大名府”條,第310 頁。

天成四年(929)五月敕稱,先升魏州爲鄴都,確切的説先升爲東京興唐府,後爲鄴都興唐府,這裏徑稱鄴都,恐當時之便謂,亦可理解。因爲興唐府稱鄴都,有京都名號,故有留守、王城使等官職,也有諸宫殿門,及與京都名號匹配的諸門名稱。按此敕,這些官職及相關宫殿諸門圜亭皆停廢。敕文雖然没有直接記載廢除鄴都之號,但與都城名號相關“符號”廢除之後,“鄴都”之號理應也被廢除。

《五代會要》卷一九“大名府”條記載,晉天福二年(937)九月“改興唐府爲廣晉府,興唐縣爲廣晉縣”,③《五代會要》卷一九“大名府”條,第310 頁。此舉顯然是突出“晉”政權存在的現實意義。但是還有一個疑問,前興唐府兩赤縣爲興唐、廣晉,後晉改興唐縣爲廣晉縣,豈不是存在兩個廣晉縣?成書年代稍早於《五代會要》的《太平寰宇記》卷五四《河北道三》記載:“元城縣……後唐改爲興唐縣,晉復爲元城”。①《太平寰宇記》卷五四《河北道三》,北京:中華書局,2007 年,第1108 頁。按興唐縣本由元城縣改名而來,又後晉之廣晉府的廣晉、元城二縣並稱,只不過廣晉縣居元城縣之前,因此,《太平寰宇記》所載後晉改興唐縣復爲元城縣之説是正確的,《五代會要》之記載則有訛誤。這裏改名的重要用意在於去“興唐”之名,顯“廣晉”之義。“改興唐府爲廣晉府”也表明,此前興唐府一直存在,天成四年(929)五月的改制中,保留了興唐府建制。一年之後,即晉天福三年(938)十月敕:“魏州廣晉府復升爲鄴都,置留守,廣晉、元城兩縣爲赤縣,其餘屬縣爲畿縣”。②《五代會要》卷一九“大名府”條,第301 頁。從“魏州廣晉府復升爲鄴都”可以判斷,後唐天成四年五月敕,確實廢除了鄴都稱號,進一步佐證前説。因没有都城之號的興唐府屬縣應爲次赤、次畿。後晉恢復鄴都名分,則需設置與之地位匹配的官職,因此置留守,同時廣晉、元城二縣爲赤縣,其餘屬縣爲畿縣,這都是與“都”號相匹配的建制規格。但是與鄴都相關的其他建制並没有立即恢復,而是存在一定滯後性。比如鄴都諸門改名,直到天福七年(942)四月才得以實現。③《五代會要》卷一九“大名府”條,第310 頁。

後漢乾祐元年(948)三月,“改廣晉府爲大名府,廣晉縣爲大名縣”,④《五代會要》卷一九“大名府”條,第310 頁。如同後晉改名以清除前朝影響一樣,後漢改名之舉也是去“後晉”相關的影響。後晉之廣晉縣、元城縣皆爲赤縣,因後漢存在的時間較短,後漢大名府之大名縣、元城縣是否仍爲赤縣缺乏史料記載,縣級不得而知。郭威起兵清君側,時任鄴都留守兼天雄軍節度使,郭威南下,使柴榮擔任留守。可見,鄴都大名府是郭威父子後方基地,帶有幾分“龍興”的意味。郭威廣順元年(951)春即位,《五代會要》記載:“周廣順元年六月,以大名府元城縣爲赤縣。”⑤《五代會要》卷一九“大名府”條,第310 頁。按此記載,後漢之元城縣應不爲赤縣,故有後周廣順元年(951)改元城縣爲赤縣之説。六月改元城爲赤縣,應與鄴都大名府對郭威父子取得政權有重大作用有關。周廣順三年(953)底,郭威自知不久於人世,爲使柴榮順利即位,徵鄴都留王殷守入朝,顯德元年(954)正月,郭威去世,去世之前,廢除鄴都之號。廢除鄴都之號的大名府屬縣有無變化,史書無載,但根據其他史料,可推測廢除鄴都之號以後的大名府屬縣等級。《五代會要》卷一九“大名府”條記載:“顯德元年正月,廢鄴都留守,依舊爲天雄軍大名府,在京兆府之下,其屬縣地望、官吏品秩,並同京兆府。”⑥《五代會要》卷一九“大名府”條,第310 頁。據此可知,廢除鄴都名號之後,仍保留天雄軍及大名府,地位在京兆府之下,但同時又稱“屬縣地望,官吏品秩,並同京兆”,這是否有些矛盾呢?欲詳考此事,首先要了解此時京兆府地位及屬縣情況。

三

京兆府、河南府被唐莊宗同光三年立爲東西二京(二府),興唐府、太原府爲次府。唐明宗長興三年(932)四月,中書門下奏請重定三京、諸道州府地望次第者。按照舊制,以王者所都之地爲上,故而請以河南道爲上,關内道第二,河東道爲第三,餘依舊制。對於其他諸府:

“案十道圖,以關内道爲上,遂以鳳翔府爲首,河中、成都、江陵、興元爲次。中興初,升魏州爲興唐府,鎮州爲真定府,皆是創業興王之地,請升二府於五府之上,合爲七府。仍以興唐爲首,真定、鳳翔、成都、江陵、興元爲次。”從之。①《五代會要》卷一九“諸府”條,第311 頁。

鳳翔、河中、成都、江陵、興元是唐代後五府,也合稱五府,位在京兆、河南、太原三府之下。其實,五府屬縣等級是一致的,爲次赤、次畿。但在這五府中,因鳳翔府屬關内道,故位次居首,河中、成都、江陵、興元四府也是按照其所屬的“道”在十道圖的位次而定。興唐府、真定府是後唐所設,與李存勖政權發展及後唐建立有一定關係,故被視爲創業興王之地。興唐,真定二府在五府之上,合稱七府,以興唐府爲首,真定、鳳翔、成都、江陵、興元爲次。顯然這裏缺了“河中”,應是史書傳抄缺漏。其實,此時成都、興元二府在孟知祥控制之下,江陵府爲荆南所有,因名義上皆臣屬後唐,故仍以七府稱之。興唐府已經在天成四年失去鄴都之號,此時的興唐府屬縣爲次赤、次畿。後晉以開封洛陽爲東西兩京,太原府爲龍興之地,爲北京,原京兆府失去了京都名號。晉天福七年(942)十月敕:“改西京爲晉昌軍,留守爲節度觀察使,仍依舊爲京兆府,在七府之上。”②《五代會要》卷一九“京兆府”條,第309 頁。京兆府失去西京之號,是五代以來政治重心東移的必然結果。特别是石敬瑭重新定都開封之後,確立洛陽、開封並重的格局。京兆府失去西京名分,正是這種形勢發展的反映。但是,京兆府的地位下降是一個歷史過程,漸進演化,而非一蹴而就。此時的京兆府雖無京都之號,屬縣仍爲赤縣、畿縣。另一方面,廣晉府屬縣也爲赤縣、畿縣,且有鄴都之號。但“京兆府,在七府之上”,則表明京兆府儘管失去了京都名分,地位卻高於有京都之號的廣晉府。顯然,這是京兆府歷史傳統的餘威影響力發揮了作用。直到後周時期,京兆府地位又有了進一步的下降:“周廣順元年六月,降京兆府同五府,長安、萬年縣爲次赤縣。”①《五代會要》卷一九“京兆府”條,第309 頁。郭威將京兆府地位降同五府,原爲赤縣的長安、萬年被降爲次赤縣。雖未記載其餘屬縣的等級,但顯然應被降爲次畿縣。而周廣順元年(951)六月,郭威升大名府元城縣爲赤縣,且有鄴都之號。僅從大名府和京兆府的屬縣等級看,大名府地位似乎在京兆府之上,然仍有待更爲詳細的史料確定二者之關係地位。

《宋史》卷二六四《盧億傳》記載:

周初,爲侍御史。漢末兵亂,法書亡失。至是,大理奏重寫律令格式,統類編敕。乃詔億與刑部員外郎曹匪躬、大理正段濤同加議定。舊本以京兆府改同五府,開封、大名府改同河南府,長安、萬年改爲次赤縣,開封、浚儀、大名、元城改爲赤縣。又定東京諸門薰風等爲京城門,明德等爲皇城門,啓運等爲宫城門,升龍等爲宫門,崇元等爲殿門。廟諱書不成文,凡改點畫及義理之誤字二百一十有四。又以晉、漢及周初事關刑法敕條者,分爲二卷,附編敕,自爲《大周續編敕》,詔行之。②《宋史》卷二六四《盧億傳》,北京:中華書局,1977 年,第9117 頁。

又《舊五代史》卷一四七《刑法志》記載:

周太祖廣順元年六月,敕侍御史盧億、刑部員外郎曹匪躬、大理正段濤同議定重寫法書一百四十八卷。先是,漢隱帝末,因兵亂法書亡失。至是,大理奏重寫律令格式、統類編敕,凡改點畫及義理之誤字凡二百一十四。以晉、漢及國初,事關刑法敕條凡二十六件,分爲二卷,附於編敕,目爲《大周續編敕》,命省寺行用焉。③《舊五代史》卷一四七《刑法志》,第1962 頁。

《宋史》之《盧億傳》附在其子《盧多遜傳》之下,對於盧億在後周時期整理律令格式一事,兩個版本所記載的實質内容是一致,《宋史》記載爲“周初”,《舊五代史》則明確記載爲周廣順元年(951)六月,時間契合。所不同者,在記載此事過程中,《宋史》多出了一則劃定大名府、京兆府地位升降的史料。該則史料對“京兆府改同五府,長安、萬年改爲次赤縣”的記載與《五代會要》是一致的。對於大名府,前揭《五代會要》僅載“後周廣順元年六月,以大名府元城縣爲赤縣”。而《宋史》中的這則史料明確記載“開封、大名府改同河南府”。相應的,開封府、大名府分别所屬的開封、浚儀、大名、元城四縣爲赤縣。這些詳細的信息彌補了《五代會要》之缺,具有珍貴的史料價值。這則記載表明,大名府、開封府、河南府屬於第一層級,屬縣爲赤縣、畿縣。而京兆府與鳳翔、河中、成都、江陵、興元府爲另一層級,屬縣爲次赤、次畿。這樣的層級劃分在機構上與唐代八府分化極其相似,爲便於分析,謹以下表示之。

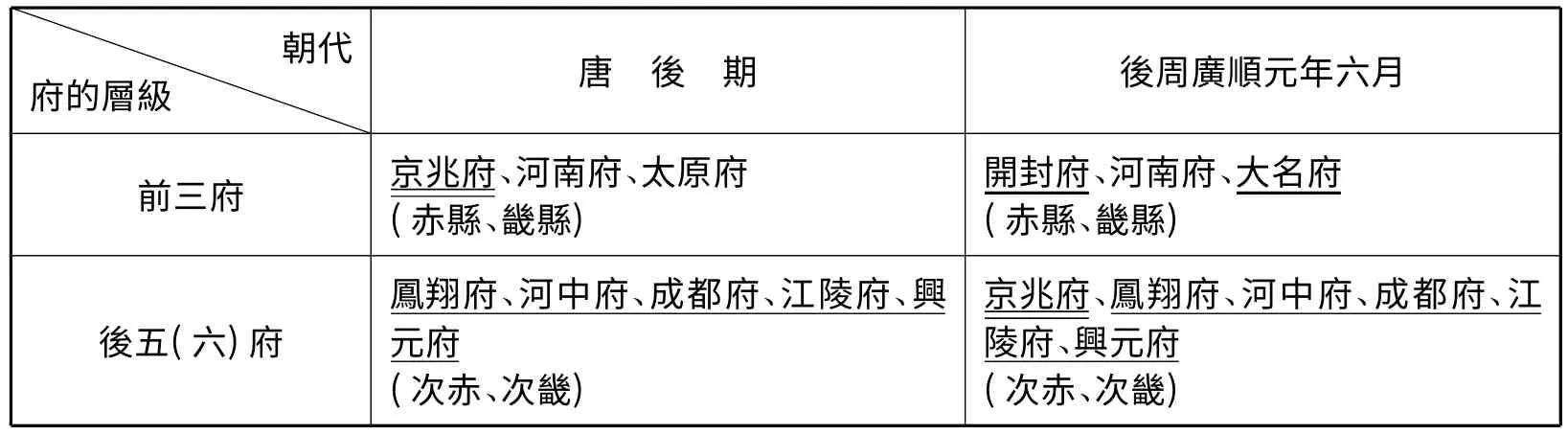

表一 唐後期八府與後周九府之比較

從上表中,可以直觀地發現二者的異同。其相同之處是:唐後期的八府與後周的九府都分爲兩個層級,第一層級府的屬縣爲赤縣、畿縣。第二層級府的屬縣爲次赤、次畿。其中第一層級都是有三府,且河南府在第一層級中都是位列第二。在第二層級中,都包括鳳翔府、河中府、成都府、江陵府、興元府五府。所不同者,後周的開封府取代了原京兆府地位,大名府取代太原府地位,京兆府淪落至第二層級,等同後五府。開封府與京兆府的地位升降反映了政治重心的東移。鄴都大名府同樣受此影響,地位上升。後唐、後晉、後漢時期,京兆府承前唐歷史傳統餘威影響尚能保持屬縣爲赤縣、畿縣的高位。但是,隨着歷史的演進,京兆府的這種餘威影響逐漸式微。後周立國之初,就將其地位降同後五府,屬縣等級降爲次赤、次畿,結束了京兆府自開元元年以來名位尊重的歷史,因京兆府長期遠離中央權力中心,略顯幾分落魄與孤寂。以更廣闊的歷史視野觀察,這也是一個時代的終結的映射。

四

除了以上諸府升降,五代時期的真定府之存廢也值得關注,通過對真定府廢置考辨,可以引發我們認識唐宋之際政區變革的一種新現象。

同光元年(923)四月,莊宗以鎮州爲真定府,號北都。太原府爲西京,魏州爲興唐府,號東京。同年十月,李存勖滅梁。《新五代史》卷五《唐本紀五·莊宗下》載“十一月乙巳復北都爲鎮州,太原爲北都”。①《新五代史》卷五《唐本紀五·莊宗下》,北京:中華書局,1974 年,第46 頁。李存勖入住中原,統治區域擴大,權力重心南移,太原府爲西京顯然已經不合時宜,故而恢復北都稱號。這又與真定府的北都稱謂矛盾,故而“復北都爲鎮州”。按此説,真定府在失去北都稱號的同時,似乎也失去真定府之號,重新爲鎮州。《資治通鑑》載“廢北都,復爲成德軍”。②《資治通鑑》卷二七二後唐紀一同光元年十一月乙巳條,北京:中華書局,1956 年,第8905 頁。成德軍節度使本治鎮州,仍然没有提及真定府的存廢。但胡三省注云:“同光初,建北都於鎮州,以鎮州爲真定府,尋廢北都而真定府不廢”。③《資治通鑑》卷二七六後唐天成三年四月辛酉條,北京:中華書局,1956 年,第9019 頁。按照胡三省的注解,真定府失去北都之號的同時,保留府制,仍爲真定府。但《五代會要》卷二〇《州縣分道改置》、《舊五代史》卷一五〇《郡縣志》皆記爲“復爲成德縣”,④《五代會要》卷二〇《州縣分道改置》,第330 頁;《舊五代史》卷一五〇《郡縣志》,第2016 頁。“成德縣”稱謂頗爲怪異,當爲“成德軍”之誤。成書於宋初的《太平寰宇記》卷六一《河北道十》“鎮州”條,直接記述鎮州治所真定縣,同時也敍述了五代時期鎮州變化:“唐同光初,改爲北都,其年復爲成德軍,晉天福七年(942)改爲恒州順德軍,以安重榮叛命初平故也。漢天福十二年復爲成德軍,皇朝因之。”⑤《太平寰宇記》卷六一《河北道十》“鎮州”條,第2248 頁。按《太平寰宇記》記載,絲毫没有提及鎮州置真定府之事,以上記載,衆説紛紜,各有不同。那麽,真定府去北都稱謂之後,究竟是爲鎮州?成德軍?還是依舊保留府制?

《舊五代史》卷二九《莊宗本紀三》記載,同光元年四月初設北都真定府之初,以任圜爲真定尹,北京副留守(“京”應爲“都”)。⑥《舊五代史》卷二九《唐書五·莊宗紀三》,第404 頁。《資治通鑑》亦載:“潞州觀察判官任圜爲工部尚書,兼真定尹,充北京副留守(“京”當作“都”。);皇子繼岌爲北都留守、興聖宫使,判六軍諸衛事。”⑦《資治通鑑》卷二七二莊宗同光元年四月,第8883 頁。兩書皆記載任圜爲真定尹,副留守。而《資治通鑑》記皇子李繼岌爲北都留守,顯然任圜所起的是輔佐職能。廢都之後,《册府元龜》卷九二四《總録部·傾險》載:“及廢都爲方正,朝廷命樞密使郭崇韜爲節度使遥領之”。⑧《册府元龜》卷九二四《總録部·傾險》,第10910 頁。所謂“廢都爲方正”可能是“廢都爲方鎮”之誤,朝廷命郭崇韜遥領節度使。《册府元龜》卷三二九《宰輔部·兼領》載:“後唐郭崇韜,莊宗同光元年十月,以侍中、樞密使兼領成德軍節度,鎮冀深趙等州觀察處置等使、真定尹”。①《册府元龜》卷三二九《宰輔部·任職兼領奉使任職》,第3890 頁。《舊五代史》卷三〇《莊宗本紀第四》也記載同光元年十月,郭崇韜兼成德軍節度使、真定尹。②《舊五代史》卷三〇《唐書六·莊宗本紀第四》,第416 頁。

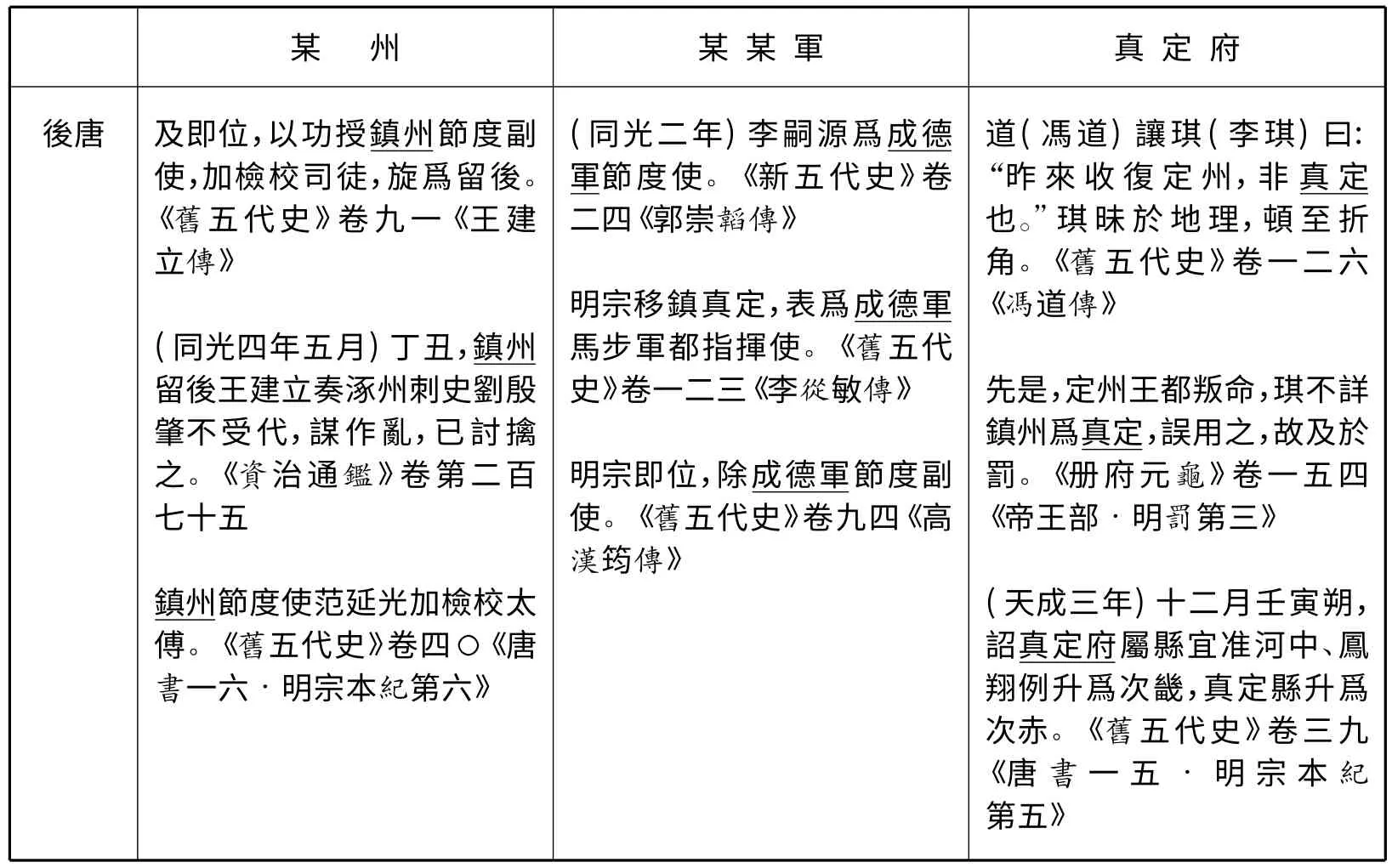

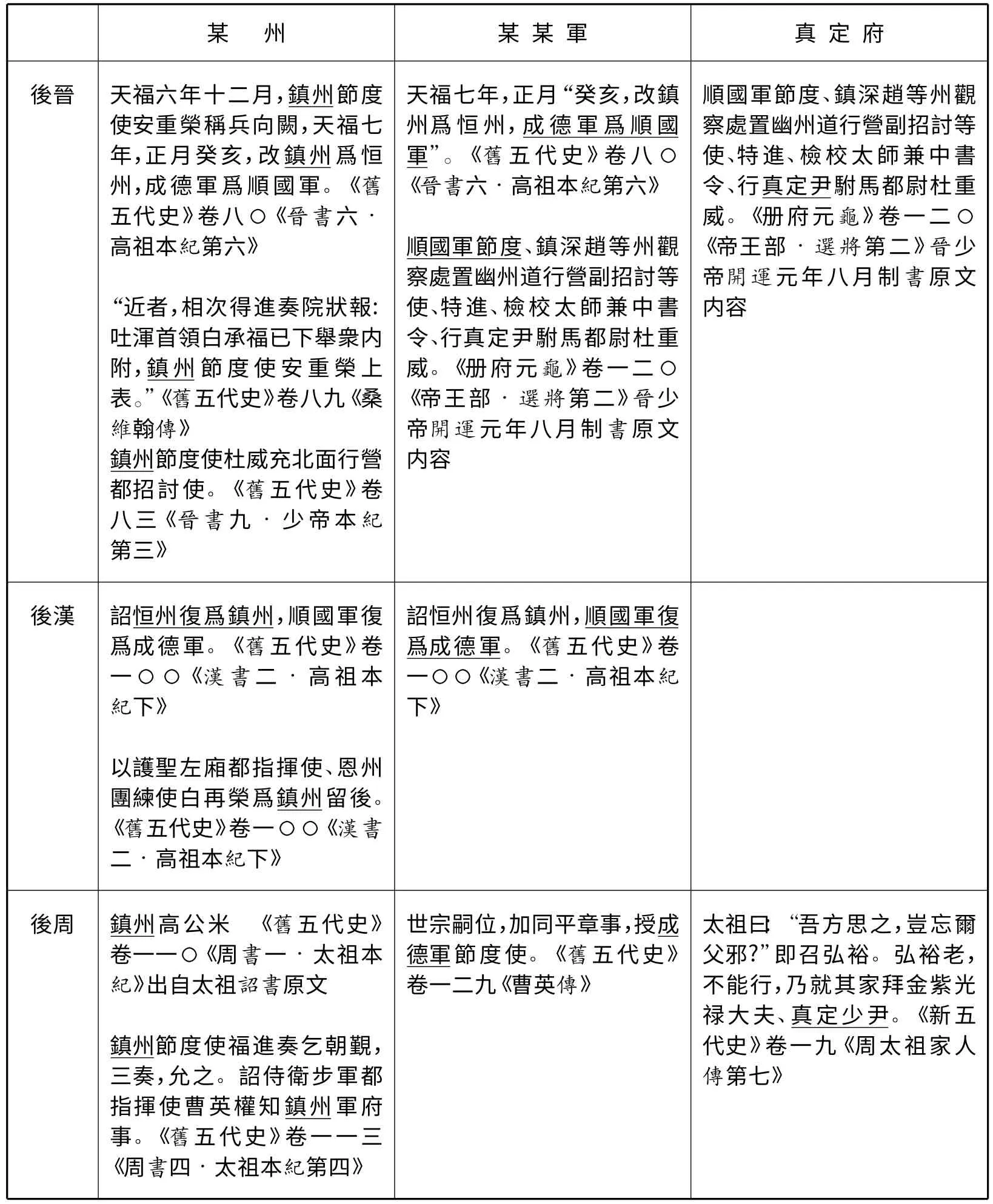

按照此説,郭崇韜於同光元年(923)十月,即遥領成德軍節度使。但是《新五代史》《資治通鑑》皆記載同光元年(923)十一月,廢北都。十月,真定府依舊爲北都,爲何《册府元龜》記載郭崇韜十月即開始遥領?這與廢都之後才遥領成德節度使是相矛盾的。③或者廢都之後,遥領之説誤,或《新五代史》《資治通鑑》記載十一月廢都之説誤。但《舊五代史》卷六七《任圜傳》又記同光二年郭崇韜兼鎮成德軍,時間繁錯,未知孰是。無論郭崇韜兼鎮是在廢都之前,還是廢都之後,從其擔任的官職來看,成德軍節度使、真定尹是並存的,即成德軍與真定府是同時存在的機構。從“鎮冀深趙等州觀察處置等使”這一官職來看,鎮州也與成德軍節度使、真定尹同時存在。不過,即使鎮州改爲真定府之後,在諸多場合也依舊稱呼“鎮州”。這樣的例子很多。晉、漢、周對鎮州、成德軍改名之後,某州、某某軍、真定府有着同時並存的格局。《五代會要》、新舊《五代史》及《資治通鑑》等皆有此現象,兹略列取其一端,以作説明。

表二 五代時期真定府、某州、某某軍

續表

如上表可見,從後唐至後周,皆有真定府機構,與鎮州(恒州)、成德軍(順國軍)同時存在。這與天福七年(942),西京改晉昌軍而保留京兆府的建制頗爲類似。因此,宋初理應也存在真定府建制,例如《宋史》卷二七〇《王明傳》記載“……端拱元年,代還。表求换秩,改禮部侍郎。會契丹擾邊,詔以明知真定府”。①《宋史》卷二七〇《王明傳》,第9267 頁。“端拱”爲宋太宗年號,表明當時有真定府。不過,筆者考察《續資治通鑑長編》對於太祖、太宗兩朝的敍事,發現幾乎都以“鎮州”稱之。真宗之後,則極少稱鎮州,多以真定府稱之。某州、某某軍、某某府並稱的現象,應始於五代,至北宋更爲流行。洪邁《容齋隨筆》卷四“府名軍額”專有記載,對於鎮州,其記載曰:“鎮州,軍額曰成德,府曰真定。”②洪邁:《容齋隨筆》卷四“府名軍額”條,上海古籍出版社,1978 年,第48 頁。這也進一步表明,同光元年(923)十一月,真定府去北都之號以後,府制一直保留,胡三省的説法是可信的。

結 語

整體而言,五代政權更迭導致了都城改置,但是,這種都城改置往往具有不徹底性,與前朝都城相關“元素符號”仍舊存在,一旦這樣的“元素符號”對現實政治構成直接衝擊,統治者才會再作革新,從而呈現出一定的歷史滯後性。在五代政權中,與都城相關的府縣名稱,不只是一般地名稱謂,而是有着强烈的政治象徵含義,在府縣名稱的變化中,更能發現其背後的政治訴求。諸府屬縣的等級變化,不僅是五代政權變更的一個縮影,同時也折射出政治重心東移的歷史過程。從真定府考辨中,我們可以發現,某州、某某軍、某某府並稱現象的歷史脉絡,即肇始於五代,成形於北宋。