共享的动机和机制:单位向社区居民共享服务资源研究

,,

党的十九大报告强调:“打造共建共治共享的社会治理格局”。这一要求既是对十八大以来加强和创新社会治理经验的高度总结,也是对新时代社会治理的战略指引。“共建共治共享”理念是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容,也是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想的核心理念之一。

近年来,我国各地已经围绕“共建共治共享”开展了大量社会治理创新的实践,这些实践经验为进一步理解“共建共治共享”的内在机制提供了经验研究的基础。本文拟从共享入手,实证分析实现共享的动机,进而为深入理解“共建共治共享”机制进行理论探讨。

“共享”要求发展成果由人民共享,不断增进广大人民福祉。在城市社区,特别是特大城市,经济发展等因素加剧了土地等稀缺资源的扭曲配置,出现了大量社区公共服务供给严重不足与社会单位服务资源闲置并存的不合理状况。对此,民政部早在2000年就提出“资源共享、共驻共建”理念,*《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》(中办发 [2000]23号)。并持续出台鼓励社会单位向社区居民开放服务资源的政策。一些大城市,如北京、上海和广州等,也相继出台了相关的政策。如,北京市2001年即出台了《关于利用单位内部设施开展社区服务的若干规定》。但由于多种原因,这些“共享”相关政策的实践效果有限。

自2012年起,北京市X区就由区社会工委/社会办牵头,以奖励成效突出单位的方式,积极鼓励社会单位向社区居民开放共享服务资源。2014年,北京市X区出台了《X区关于进一步引导社会单位资源开放推进区域共建共享的指导意见》,之后又配套制定了《X区社会单位资源开放共享奖励办法》和《X区资源开放共享评价指标》等文件。这些政策举措,比较有效地推动了X区社会单位开放服务资源的程度,仅奖励资源共享成效突出的单位已经累积超过500家,共享理念已经开始在社区和社会单位中扎根。另一方面,与X区超过3万家社会单位*作者根据S区统计局公布数据计算,截止2012年底,S区具备共享条件的社会单位共计30859家。相比,参与资源共享的单位还比较有限。因此,深入研究参与资源共享单位的内在动机,对于进一步激励更多社会单位向社区居民开放共享服务资源有重要实践价值。以下,本研究将对X区正在开展资源共享的社会单位的员工进行了问卷调查,从“共享”者的角度深入分析社会单位向居民提供服务资源共享的动机和机制。

一、理论框架与研究假设

(一)社会治理格局与共享动机

“共建共治共享”理念的“共”,从宏观而言指政府、市场和社会三类治理主体间的合作及良性互动,从微观而言则认可包括居民、社会组织、企业、事业单位、地方政府单位及中央政府单位等所有社会主体均作为决策者的多中心治理结构。于是,共建共治共享涵盖了治理目标、治理过程和治理结果的全流程,构建了追求起点公平、过程公平和结果公平相统一的良性社会治理愿景。因此实现共建共治共享,是一种系统性综合,三者密不可分,形成相互促进正反馈机制。

“共享”既是社会治理的结果体现,也是社会治理的出发点,在共建共治共享格局中发挥承启全局的重要作用。同时,“共享”也是社会治理的难点。因此习近平总书记将“共享”内涵分为全民共享、全面共享、共建共享和渐进共享四个方面,并强调四个方面必须整体理解和把握。这表明,实现“共享”治理成果,既需要党和政府自上而下地推动全民共享和全面共享,也需要所有社会主体自下而上构建共享制度,积极主动参与。

如何让社会主体都主动参与共享,需要理解社会主体共享的动机。对此,主要有三类理论观点: 经济利益论、政治保护论和社会责任论。

经济利益论,指企业等社会主体基于追求自身经济利益的动机出发,而愿意与其他主体共享发展成果。这是因为在市场经济下,良好的环境对于企业的发展有重要作用,所以企业共享发展成果,能够更有效获得经济利益。西方国家的相关研究较早就发现企业对周边社区或公众共享利益,有助于巩固企业的经济地位,获得更高经济利益回报。[注]G. D. Keim and C. P. Zeithaml, “Corporate Political Strategy and Legislative Decision Making: A Review and Contingency Approach,” Academy of Management Review, Vol.11, No.4, 1986, pp.828-843.董明[注]董明:《对私营经济存在合理性的宏观透视——兼论非公有制企业的党建工作》,《中共中央党校学报》2000年第4期。也认为企业家提供公共服务的真正目的是维护自身经济利益需求。

政治保护论,指社会主体参与共享的主要原因在于维护自身的安全,通过参与共享,获得政府和社会公众的信任和支持,提高主体的社会地位,营造出相对安全的社会环境。大量研究表明,政治和政策环境都直接影响企业的社会地位和绩效水平,因此企业必须积极响应相关政策,营造良好的政治环境,提高自身政治地位。[注]B. Shaffer, “Firm-level Responses to Government Regulation: Theoretical and Research Approaches,” Journal of Management, Vol.21, No.3, 1995, pp.495-514;D. P. Baron, “Integrated Strategy: Market and Nonmarket Components,” California Management Review, Vol.37, No.2, 1995, pp.47-65.

社会责任论,指社会主体是基于自身社会责任的动机出发而参与共享。西方较早就出现了企业社会责任理论,20世纪90年代后,企业社会责任获得越来越普遍的认可,特别是企业本身的认可,认为是企业核心业务运作至关重要的一部分。[注]郑若娟:《西方企业社会责任理论研究进展——基于概念演进的视角》,《国外社会科学》2006年第2期;肖红军、李先军:《工业革命与企业社会责任:共同演化的视角》,《经济与管理研究》2017年第3期。贝瑟和米勒[注]T. L. Besser and N. J. Miller, “The Risks of Enlightened Self-interest: Small Businesses and Support for Community,” Business & Society, Vol.43, No.4, 2004, pp.398-425.把企业社会参与分为两种动机,公共关系动机以及命运共同体动机,前者更具功利性,而后者强调企业与社会之间的责任,通过对比发现,持命运共同体动机理念的企业相较于共同关系动机的企业有更大可能参与社会服务。

就社会单位向居民提供服务资源共享而言,三类动机均可能普遍存在。

(二)“多中心”治理理论

“多中心”是印第安纳制度分析学派的主要特点和核心内容。最初,多中心用于描述美国大都市地区治理的特征,[注]Vincent Ostrom, C. M. Tiebout, and R. Warren, “The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry,” American Political Science Review, Vol.55, No.4, 1961, pp.831-842.后由于多中心在概念上的独特性,而自然成为一种治理结构,并发展为多中心治理理论。[注]迈克尔·麦金尼斯:《多中心治道与发展》, 上海:上海三联书店,2000年,第2-3、29-32页。多中心治理理论认为,在公共事务管理过程中,存在包括中央政府、地方政府、政府派生实体、非政府组织、私人机构以及公民个体等许多决策中心,他们在一定的规则约束下,以多种形式共同行使主体性权力。[注]Michael D. Mcginnis and E. Ostrom, “Reflections on Vincent Ostrom, Public Administration, and Polycentricity,” Public Administration Review, Vol.72, No.1, 2011, pp.15-25.多中心治理理论是理解社会单位向社区提供服务资源共享的适当框架,反映出资源共享过程中,存在不同决策中心,甚至社会单位内部,管理者、行政和技术人员、普通员工,都以不同方式影响着共享行动。

(三)嵌入性理论

社会单位向居民提供服务资源共享不仅是社会治理的内容之一,更具体落实于社区治理之中。这种共享,既反映着城市基层组织(街道和社区)与其辖区内社会单位之间的关系,又反映着社会单位与其所在社区居民间服务关系。因此,社会单位与社区间的空间关系和社会联系是共享的基础。嵌入性理论是理解和解释这种联系的有效框架。

“嵌入性”思想最早由波兰尼提出,用于理解人类经济嵌入并缠结于经济与非经济的制度之中。[注]K. Polanyi, “The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time,” Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.104, No.14, 2001, pp.35-300.如今,嵌入性理论已经影响广阔而深远,广泛应用于分析在认知、文化、社会结构或政体影响下特定经济活动的现象或状态。[注]S. Zukin and P. J. Dimaggio, Structures of Capital: The Social Organization of the Economy, Cambridge University Press, 1990, pp.95-178.格兰诺维特为嵌入性提供了更具可分析性的框架。[注]M. Granovetter, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness,” Social Science Electronic Publishing, Vol.91, No.3, 1985, pp.481-510.从格兰诺维特的嵌入性视角出发,能够更深入理解和操作社会单位与社区间“嵌入性”的联系,这种联系可称为社会单位与社区间关联度。任何社会单位都无法与其所在社区完全隔离,至少也存在空间所属的关系。实际上,绝大多数社会单位与社区间都存在千丝万缕的社会联系,形成特定的社会关系网络。社会单位向社区居民提供服务资源共享的行动,必然基于社会单位与社区间关联度。

(四)研究假设

从以上理论框架出发,本研究提出以下研究假设。

首先,社会单位向社区居民提供服务资源共享的基础是与社区的关联度,关联度越高,所提供服务资源共享的深度和广度——资源共享度——越高。提出如下假设:

H1:社会单位与社区的关联度与单位提供服务资源共享度正相关。

其次,经济利益、政治保护和社会责任三类动机对于社会单位提供服务资源共享的行为都存在。为了简便,三类动机简称为经济动机、政治动机和社会动机。提出如下假设:

H2-1:经济动机与社会单位提供服务资源共享度正相关。

H2-2:政治动机与社会单位提供服务资源共享度正相关。

H2-3:社会动机与社会单位提供服务资源共享度正相关。

第三,社会单位提供服务资源共享的动机也是来源于单位嵌入社区的社会关系网络,单位与社区的关联度越深,就越有动机为社区居民提供服务资源共享。提出如下假设:

H3-1:社会单位与社区的关联度与其共享服务资源的经济动机正相关。

H3-2:社会单位与社区的关联度与其共享服务资源的政治动机正相关。

H3-3:社会单位与社区的关联度与其共享服务资源的社会动机正相关。

第四,社会单位自身特征对其向社区居民提供服务资源共享也会具有一定影响。从嵌入性理论和中国社会单位特征来看,单位性质对单位的行为的影响最为重要,起到重要的调节作用。[注]曾萍等:《外部网络对企业双元创新的影响:制度环境与企业性质的调节作用》,《研究与发展管理》2017年第5期;胡谍、王元地:《企业性质对研发投入长短期效应调节作用的研究——基于中国上市公司的实证分析》,《软科学》2015年第9期;邓英欣:《真诚型领导与员工绩效的影响研究:心理资本的中介作用及企业性质的调节作用》,《人力资源管理》2015年第12期。从X区参与服务资源共享的单位情况看,涵盖了党政机关、事业单位、国有企业、私营企业、外资企业、社会组织及个体商户等多种性质单位。从嵌入性而言,可将这些单位分为市场化单位和非市场化单位。提出如下假设:

H4:社会单位性质对单位与社区关联度、共享动机和服务资源共享度之间的关系起调节作用。

二、研究方法

(一)样本与数据收集

本研究的数据来自于对北京市X区2017年社会单位资源开放共享问卷调查。该调查采用在线问卷调查(通过问卷星)方式,于2017年10-12月完成。调查过程中,首先研究者将问卷链接通过电子邮件或微信发送给X区15个街道办事处负责社会单位资源开放共享工作的人员。其次,街道负责此项工作的人员再将问卷链接发送给该街道中在2017年开展资源开放共享的社会单位联系人,这些社会单位均与该街道签署了“社会单位共建共享协议”。之后,再由社会单位的联系人将链接发给参与资源开放共享工作的相关工作人员(包括高层管理者、中层管理者、专业技术人员、行政人员及普通员工等)自行填写。最终共有99家社会单位参与了此次调查,共填写问卷809份,其中有效问卷768份,有效回收率94.9%。

(二)变量及调查工具

1.因变量:资源共享度

X区社会工委/社会办自2012年起每年均委托第三方对社会单位资源开放共享工作进行调研。作者所在机构承担了2017年的调研工作。在借鉴2016年及之前几年调研工作资料,并经与X区社会工委/社会办相关负责领导及X区15个街道办事处负责工作人员访谈,修改制定了“社会单位资源共享评估指标体系”。该指标体系总体反映出社会单位提供资源共享的深入程度,称为资源共享度。

该指标包括“共享资源需要度”“共享资源成本”和“共享资源管理完善度”3个一级指标。其中“共享资源需要度”指社会单位所共享服务资源满足社区居民服务需要的程度,包含4个二级指标;“共享资源成本”指社会单位在资源共享过程中所投入的成本,包含3个二级指标;“共享资源管理完善度”指社会单位对资源共享工作管理的完善程度,包含4个二级指标。所有题项均采用里克特(Likert)七点计分方法(1=完全不符合——7=完全符合)。

2. 自变量:单位与社区的关联度

单位与社区的关联度的测量主要基于单位与社区之间的嵌入度与利益关联度,若单位管理者和员工以及单位的业务伙伴及服务群体均居住于社区,则更容易认同社区利益。[注]T. L. Besser and N. Miller, “Is the Good Corporation Dead? The Community Social Responsibility of Small Business Operators,” Journal of Socio-Economics, Vol.30, No.3, 2001, pp.221-241.当单位住房用地等与社区密切相关,有熟识的人在社区中,[注]W. R. Freudenburg, “The Density of Acquaintanceship: An Overlooked Variable in Community Research?” American Journal of Sociology, Vol.92, No.1, 1986, pp.27-63.或是参与了社区的管理工作,则会对单位的社区参与产生积极影响,即单位住房用地与社区联系越紧密、业务伙伴在本社区的占比越大、社区服务人群越多,则单位受社区的影响越大。综上所述,梳理出衡量社会单位与社区关联度的三个测量题项,分别为联系紧密度、业务伙伴和经营范围。这些题项也采用里克特(Likert)七点计分方法(1=完全不同意——7=完全同意)。

3.中介变量:单位的共享动机

本研究根据对共享动机的理论分析和X区社会单位资源开放共享政策的实施情况,将单位的共享动机分为三个维度:经济动机、社会动机和政治动机。其中经济动机包括优秀人才、资金投资和政府投入3个题项[注]D. B. Turban and D. W. Greening, “Corporate Social Performance and Organizational Attractiveness to Prospective Employees,” Academy of Management Journal, Vol.40, No.3, 1997, pp.658-672.;R. A. Johnson and D. W. Greening, “The Effects of Corporate Governance and Institutional Ownership Types on Corporate Social Performance,” Academy of Management Journal, Vol.42, No.5, 1999, pp.564-576.。社会动机包括:运营环境、社会责任、单位美誉度、员工荣誉感、地理位置、社区成熟度和社区关系[注]张桂蓉:《企业—社区关系影响企业社区参与行为研究》,博士学位论文,中南大学,2013年。等7个题项。政治动机包括:领导要求、政策鼓励、街道社区要求、单位负责人支持和各级政府推动等5个题项。所有题项均采用里克特(Likert)七点计分方法(1 = 完全不同意——7 = 完全同意)。

4.调节变量:单位性质

一般而言,不同性质的单位对于参与资源共享政策会有不同的动机。因此本研究还探讨了单位性质的调节作用。本研究将单位性质分为两类,一类为非市场化单位,包括党政机关、事业单位、国有企业及社会组织等。另一类为市场化单位,包括私营企业、外资企业及个体商户等。

(三)数据分析方法

运用SPSS24.0、AMOS24.0数据统计软件对问卷调查结果进行处理,通过使用均值、相关性等指标对社会单位参与资源共享的情况进行描述性统计分析;在控制人口学变量的情况下,通过测量模型、相关分析和结构方程模型检验,确定各变量之间的关系,运用Bootstrap检验中介效应,采用Z检验进行分组检验调节作用,检验社会单位参与资源共享的研究假设。

三、研究结果

(一)描述性统计结果

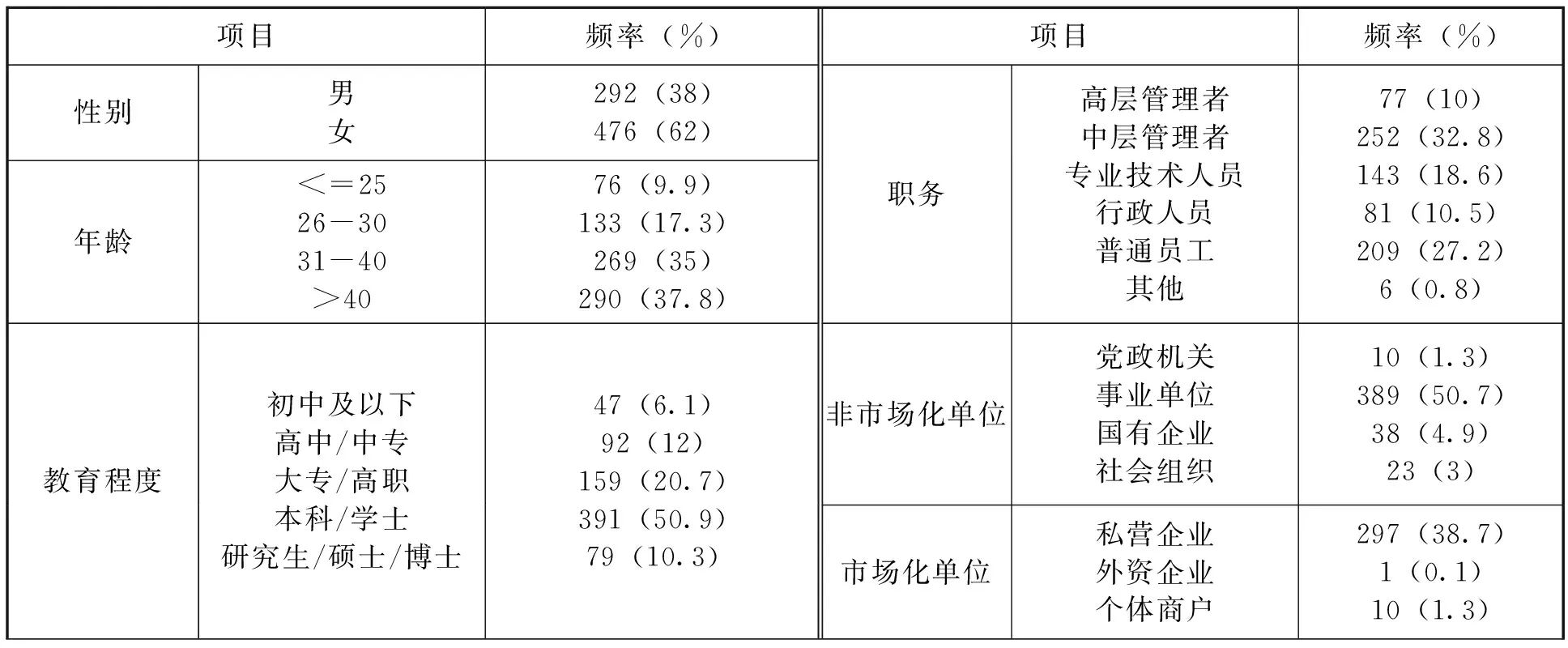

在768位被调查者中,有62%为女性;一半以上(72.8%)的被访者年龄在30岁以上;61.2%的被访者接受过本科及以上教育。从参与资源共享的单位性质来看,事业单位占比过半,为50.7%。样本基本特征如表1所示。

表1 样本特征(N=768)

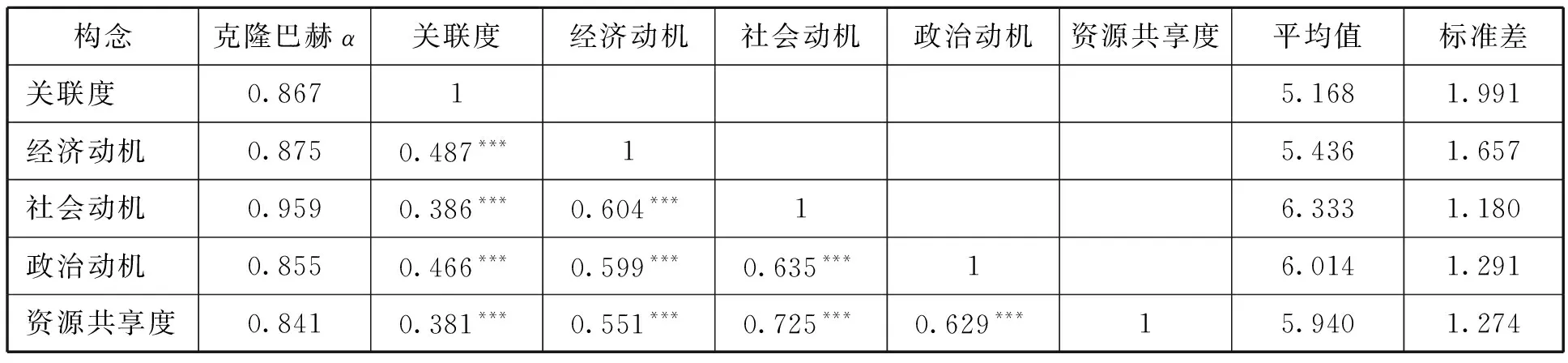

从表2中可见,每个构念之间的克隆巴赫α都大于0.8,表明每个构念测量的信度达到要求;[注]L. J. Cronbach, “Essential of Psychological Testing”, The American Journal of Psychology, Vol.73, No.2, 1951, pp.10-16;J. C. Nunnally and I. H. Bernstein, “The Assessment of Reliability,” Psychometric Theory, 1994, pp.248-292.各主要变量间均呈现显著相关,这些相关关系也与理论预期的关系相一致。

表2 主要构面的特征及之间相关性(N=768)

注:***表示p<0.001。

(二)结构方程模型分析

1. 测量模型

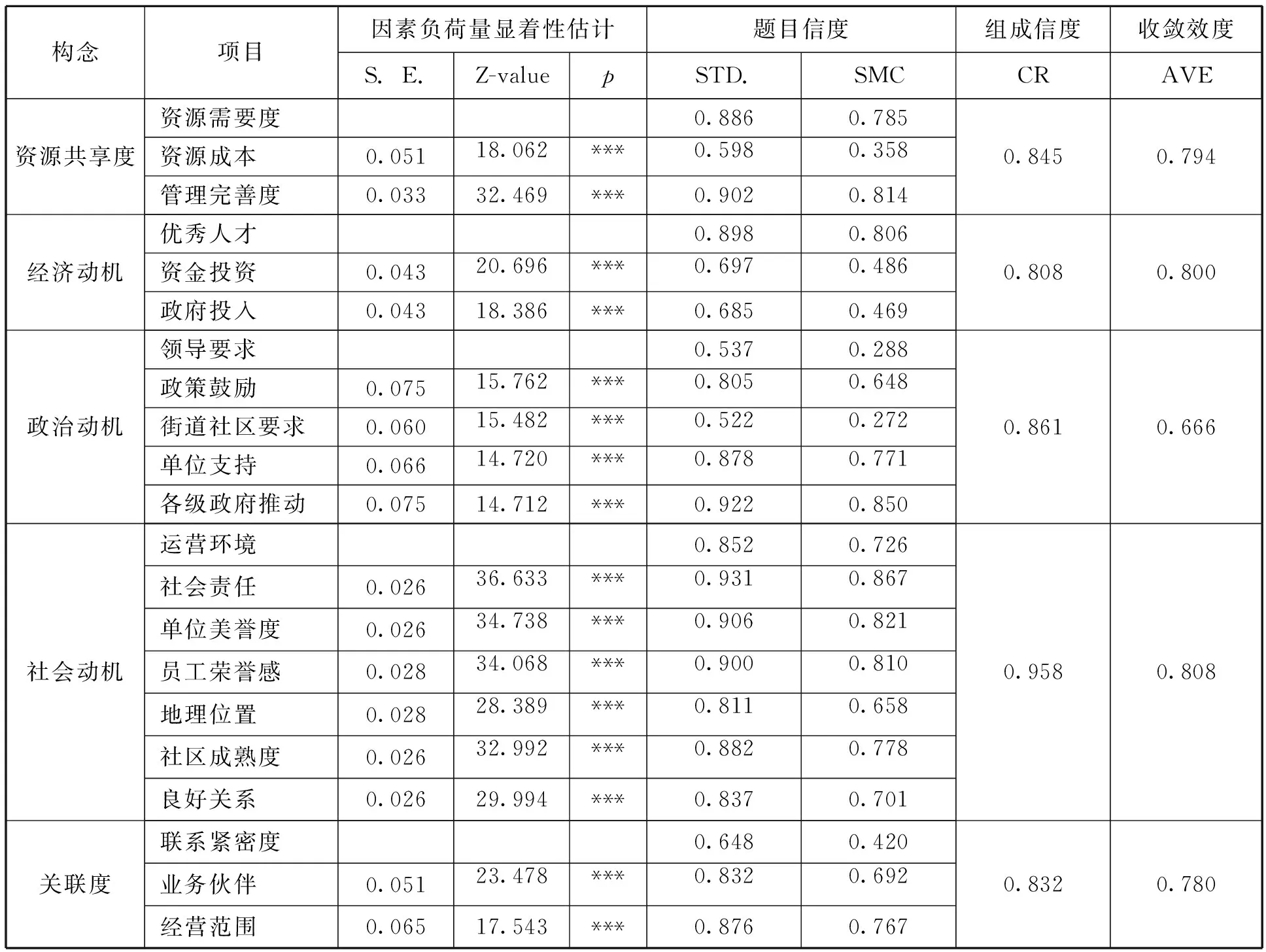

如表3所示,本研究使用斜交验证性因子分析发现所有的因子载荷量的p值都小于0.001,说明五个构念对测量题项的解释都有意义。通过测量模型分析发现五个构念的信度和效度较好,符合Hair(2010)[注]J. F. Hair, W. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson, “Multivariate Data Analysis: A Global Perspective,” Loan/open Shelves, No.4, 2010, pp.34-73.的建议。

表3 测量模型分析

注:***表示p<0.001。STD.表示因子负荷量,SMC代表因子载荷量的平方(λ2≥0.5),CR表示组成信度(CR≥0.7),AVE代表平均方差萃取量(AVE≥0.5)。

2.结构模型

本研究采用结构方程模型进行分析,使用最大似然法进行模型估计,研究发现自变量与所有的残差都为正,并且显著,代表数据没有违反估计。

(1)对单位与社区的关联度和资源共享度进行直接相关分析,构建模型M0,结果显著(β= 0.47,p<0.05),支持H1成立。

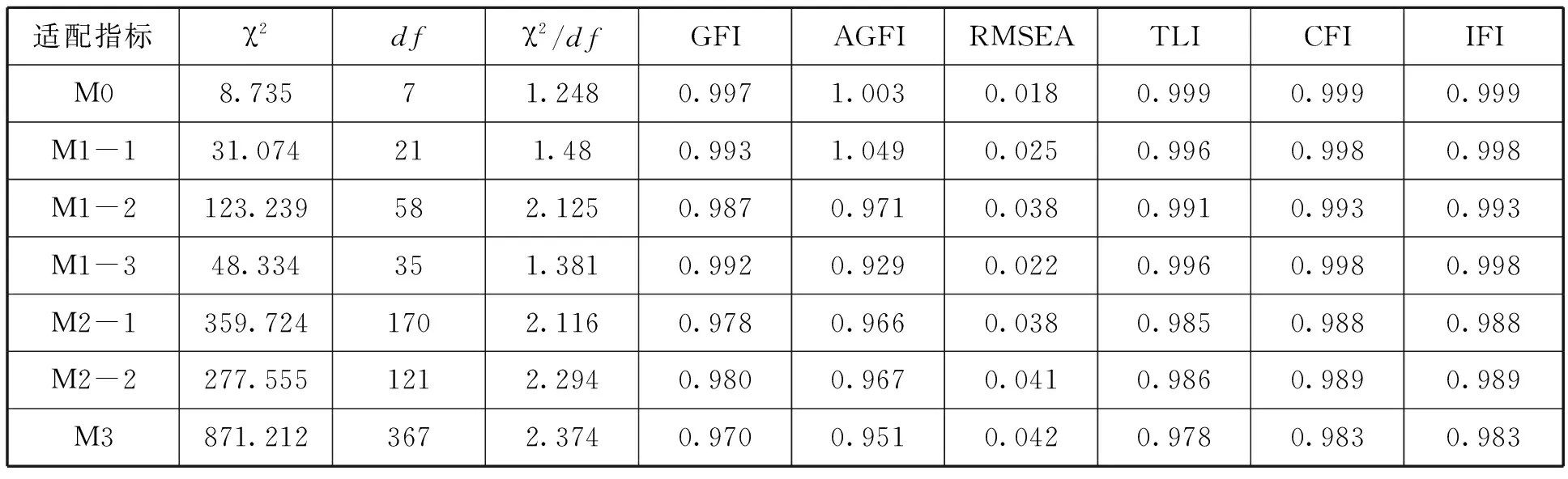

(2)将单位的共享动机(经济动机、社会动机、政治动机)作为中介变量,分别加入到单位与社区的关联度和资源共享度之间,构成中介模型M1-1(经济)、M1-2(社会)、M1-3(政治)。模型拟合度见表4。M1-1、M1-2、M1-3各项拟合指标均达到适配标准,表明可接受。三个模型中,社会动机和政治动机都具有显著的中介作用,只有M1-1中,经济动机与资源共享度不显著。

表4 模型拟合度

注:使用拟合度标准为,χ2/df<3[注]黄芳铭:《结构方程模式:理论与应用》, 北京:中国税务出版社,2005年,第20-55页。,GFI > 0.90[注]Peter M. Bentler, “Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives,” Structural Equation Modeling, Vol.6, No.1, 1999, pp.1-55.,AGFI > 0.90[注]K. A. Bollen and S. L. Long, Testing Structural Equation Modeling, Newbury, UK: Sage Publication, 1993.,RMSEA<0.08[注]R. P. Mcdonald and M. H. Ho, “Principles and Practice in Reporting Structural Equation Analyses,” Psychological Methods, Vol.7, No.1, 2002, p.64.,TLI (NNFI) > 0.95,CFI > 0.95[注]Bentler, “Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis”,pp.1-55.,IFI > 0.90[注]P. Bentler, P. Bentler, P. M. Bentler, and D. Bonett, “EQS Structural Equations Program Manual,” Los Angeles, CA: BMDP Statistical Software, 1995.。

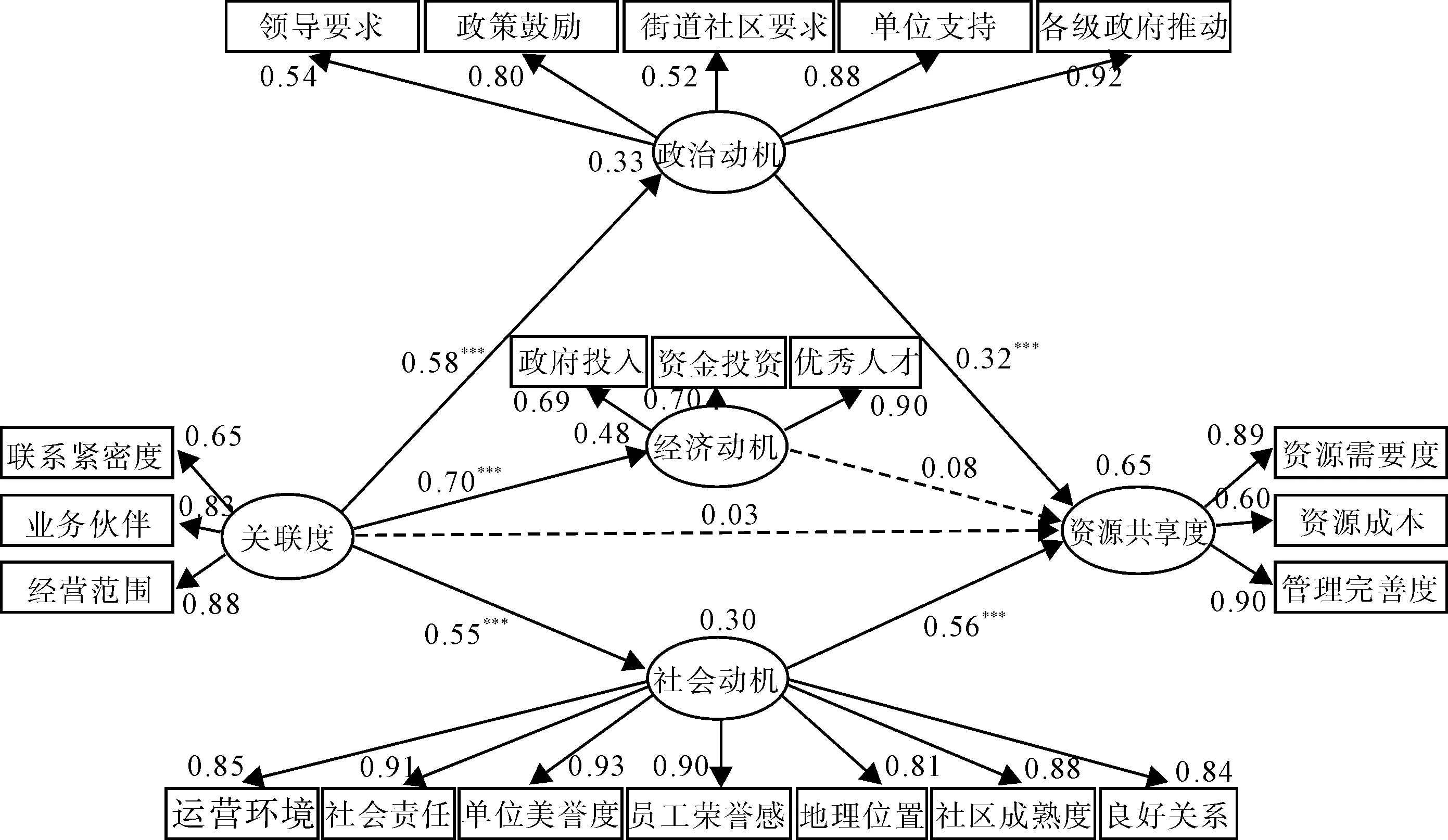

进一步,将三个动机均作为中介变量,加入到单位的关联度和资源共享度之间,构成模型M2-1(经济、社会、政治)。M2-1的各项拟合指标也达到适配标准,表明模型可接受。M2-1中关联度与资源共享度间无显著相关关系;关联度与经济动机、政治动机及社会动机都存在显著的正相关关系(β=0.696,p<0.001;β= 0.577,p<0.001;β= 0.550,p<0.001);经济动机与资源共享度间无显著相关关系,政治动机、社会动机与资源共享度都存在显著的正相关关系(β=0.322,p<0.001;β=0.463,p<0.001)。这一结果支持H3-1、H3-2、H3-3、H2-2和H2-3,不支持H2-1。图1示意了M2-1的估计结果。

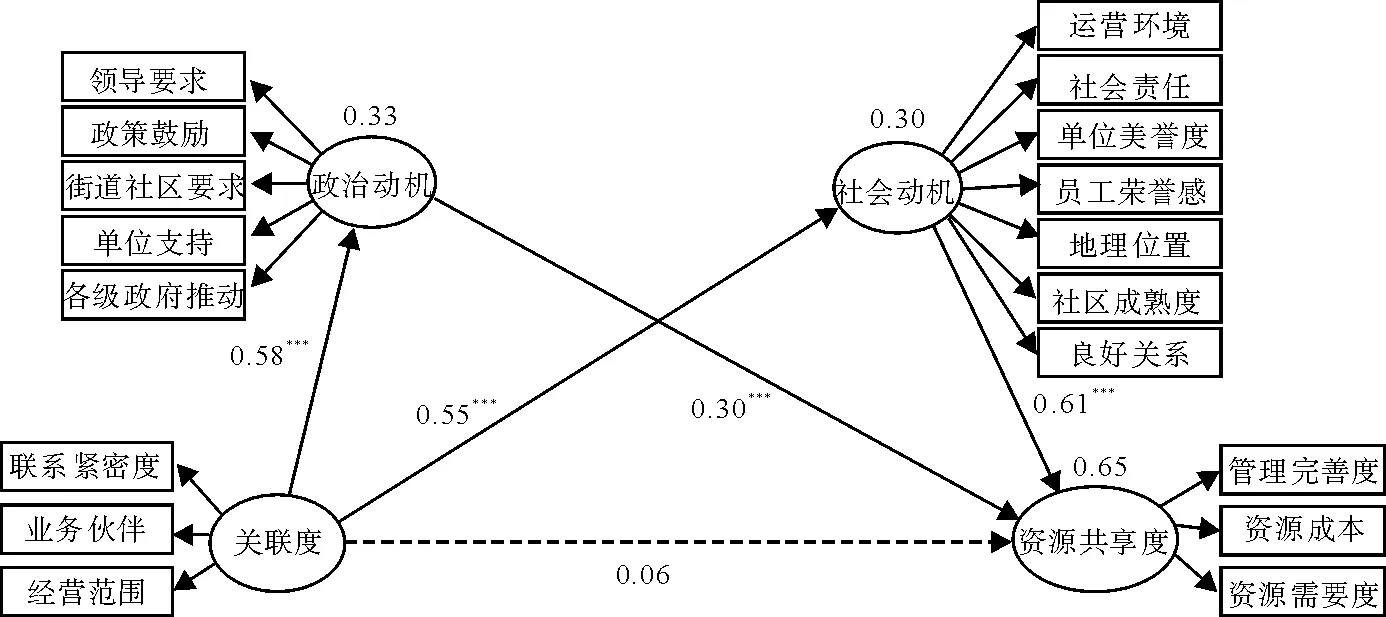

M2-2在M2-1的基础上,去除与资源共享度无显著关系的经济动机后,构成政治动机与社会动机的双中介模型M2-2(社会、政治)。M2-2各项拟合指标均达到适配标准,表明M2-2可接受。基于模型M2-2,使用Bootstrap方法估计中介效应,发现总效果、间接效果均显著,直接效果不显著,代表M2-2有显著中介效果,具体见表5。综上,政治动机和社会动机完全中介了单位与社区关联度对资源共享度的影响,共解释了资源共享度65%的变异程度。其中社会动机又比政治动机更重要。图2示意了M2-2的估计结果。

表5 中介效果

注:**表示p<0.01,*表示p<0.05。

图1 单位与社区关联度对资源共享度的影响(考虑经济、政治、社会动机的中介效应)

图2 单位与社区关联度对资源共享度的影响(考虑政治、社会动机的中介效应)

(3)将单位的性质(市场化单位与非市场化单位)作为调节变量,加入到M2-2中,构成调节模型M3。M3各项拟合指标均达到适配标准,表明M3可接受。

M3调节作用分析的结果显示单位的性质对关联度与共享动机、共享动机与资源共享度之间均无显著的调节作用,结果略。研究结果不支持H4。

四、讨 论

社区治理是社会治理的基础,社区是社会治理的基层空间与逻辑,社区治理的优劣直接影响社会治理的合法性和绩效。[注]宋道雷:《国家治理的基层逻辑:社区治理的理论、阶段与模式》,《行政论坛》2017年第5期。因此,共建共治共享的社会治理格局也集中体现在社区。社会单位向社区居民开放共享服务资源,是社区治理中“共享”的重要体现。本研究深入分析了社会单位向社区居民共享服务资源的动机和机制,不仅揭示了社区治理中“共享”逻辑,亦深化了对社会治理中“共享”的理解。

(一) 共享源于与社区的关联

根据嵌入性理论,社会单位向社区居民共享服务资源的基础是单位与社区间广泛的联系。已有单位与社区关系的研究表明单位与社区的良好沟通和配合能有效推动资源共享的实施。[注]黄伟楠:《合作治理视角下越秀区D社区与驻地单位资源共享研究(Doctoral dissertation,华南理工大学)》,2016年。本研究的实证分析结果也验证了单位与社区关联度对单位提供服务资源共享度正相关。因此,共享本质上源于社区,是社区内部多元主体间已有的联系从根源上提供了共享的内在基础。这与已有的关于共享的理论讨论相一致。[注]周红云:《全民共建共享的社会治理格局:理论基础与概念框架》,《经济社会体制比较》2016年第2期;林闽钢、尹航:《走向共治共享的中国社区建设——基于社区治理类型的分析》,《社会科学研究》2017年第2期。

(二) 单位与社区的关联只有通过动机才转化为共享的行为

研究结果发现共享动机完全中介了单位与社区关联度对资源共享度的影响。这说明单位与社区的关联只有通过共享动机,才能转化为具体的共享行动。因此,共享动机是实现共享的核心机制。如何激发和增强单位的共享动机,是推动单位共享服务资源不可或缺的途径和方式。这表明中国社会治理体制中,“多中心”是不可忽略的特征。党的十九大报告再次明确社会治理体制中包括党委、政府、社会及公众等多元主体,多元参与已经成为加强和创新社会治理的共识。多元主体并非是被动参与到社会治理中,而是每个主体都是其本身的决策中心,在根本上是他们各自的动机推动他们的行动。打造共建共治共享的社会治理格局,必须从“多中心”出发,理解多元主体的动机,从多元主体的动机着手。

(三) 社会和政治动机而非经济动机是单位共享行为的根本动机

研究结果表明只有社会和政治动机完全中介了单位与社区关联度对资源共享度的影响,其中社会动机又发挥更主要的作用,而经济动机对资源共享度的影响不显著。这说明社区治理才是实现共享的内在逻辑。在社区内,通过打造共建共治共享的社会治理格局既赋予社会单位社会权力,也强调了社会单位社会责任,这是推动社会单位共享行为的根本动机。同时,政治动机的重要性也表明通过完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,有助于形成良好的共享氛围,发挥政治动员的作用,这是促进社会单位共享行为的重要动机。而经济动机,也即市场逻辑,并无助于实现共享。研究结果还表明,单位性质对共享动机的作用并无调节效应,即无论是市场化单位还是非市场化单位,都是社会和政治动机,而非经济动机,完全中介了单位与社区关联度对资源共享度的影响。这进一步说明实现共享的是社会治理逻辑,而非市场逻辑。这一结果只支持部分研究假设,说明对于共享动机已有的理论讨论更多从理论出发,与实际并不完全相符。表明理解共享——乃至共建共治共享——的动机和机制,必须从实践出发,以实证证据为基础。

从这一结果来看,X区,乃至北京市和其他一些地区,现有的鼓励驻社区单位向社区居民共享服务资源的政策,存在一定的偏差,过于强调奖励等经济机制,而相对忽略了社会资本、政治动员等社会、政治机制。作者在对X区参与资源共享的社会单位相关人员访谈过程中也发现,许多单位对于资金奖励等持可有可无,甚至不愿接受的态度,而希望X区能够加大社区支持、宣传表彰等方面的激励措施。

(四) 共享与共建共治不可分割

从研究结果来看,推动社会单位的资源共享,根本上还是要提升单位和社区的关联度。而提升单位和社区的关联度的最根本方式,是把单位纳入到社区治理中,让单位参与到社区的共建共治中。因此,共享与共建共治是不可分割的一个整体,三者相互促进,自成逻辑。实现共享的内在逻辑,已经蕴含在共建共治共享的社会治理格局之中。

(五) 让共享回归社会

打造共建共治共享的社会治理格局的核心是“共”,是让多元社会主体共同作用的治理。共享的实现亦是如此,最终要依靠所有社会主体的共同努力。本研究发现社会动机是影响单位向社区资源共享最主要的共享动机。这说明要提升社区共享水平,根本上还是要让共享回归社区。同样,提升社会共享水平,根本上也是让共享回归社会。

(六) 党和政府要积极推动共享

本研究发现共享动机完全中介了单位与社区关联度对资源共享度的影响,以及政治动机是共享动机的重要组成部分,反映出实现共享需要“第一推动力”。党和政府加强和创新社会治理,打造共建共治共享的社会治理格局,积极推动共享治理成果,就是必不可少的“第一推动力”。

五、结 论

共享是新时代社会治理格局的根本,也是难点。本文从社会单位向社区共享服务资源入手,实证分析了共享的动机和机制。研究发现共享的内在基础是单位与社区间的广泛联系;共享的动机主要来自社会和政治动机两方面,而非经济动机,并且单位与社区关联度只有通过社会和政治动机才能影响共享程度;两类动机相比,社会动机更具根本性,而政治动机对实现共享也不可或缺。

本研究虽然着眼于社区中的共享,但对社会治理的共享不无启发。共享是社会治理的难点,但只要坚持共建共治共享为一体,坚持新时代社会治理“共”的格局,共建共治就是共享的内在逻辑。同时,党和政府的有力领导和承担责任,是打造共建共治共享的社会治理格局的首要动力和最大优势,是实现共享的中心机制。

本研究从提供服务资源共享的单位,即“共享者”的角度来探讨共享动机和机制,对于理解还未参与共享的单位的动机还有不足,并且自填式问卷亦存在与客观真实情况偏差的风险。进一步研究有必要扩展到未参与共享的单位,及扩展质性方法的应用,以对如何激励更多社会单位参与共享加以更深入探究。

(感谢张秋洁、韩瑿璇、陶惠婕、刘姿余参与访谈、问卷调查等工作。感谢匿名审稿人的修改建议。)