基于核心素养的高中语文网络课程群开发

金皓月 方青稚

摘 要:基于核心素养的高中语文网络课程群的开发,既是对课程体系的建构、课程内容的选择与呈现方式等进行思考与研发,也是信息时代背景下对课程实施作出的尝试。借助网络教学的力量,高中语文课程可以更多样,更有效,更贴合学生核心素养养成的诉求。

关键词:高中语文课程群;核心素养;网络教学

《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)在“实施建议”中专列“课程资源的开发和利用”,提出“重视课程资源的开发与建设,教师应具有课程资源意识,积极建设课程资源库,开发网络信息资源,建设优质、实用的课程资源库”,“各地区各学校应增强语文课程资源共建的意识”,“语文教师应充分发挥自身的潜力,参与必修课程和选修课程的建设”。基于此,我们着眼于学生的核心素养,整体设计开发适合高中生学习运用的语文课程资源,积极构建完整的一一对应高中语文核心素养的网络课程群。

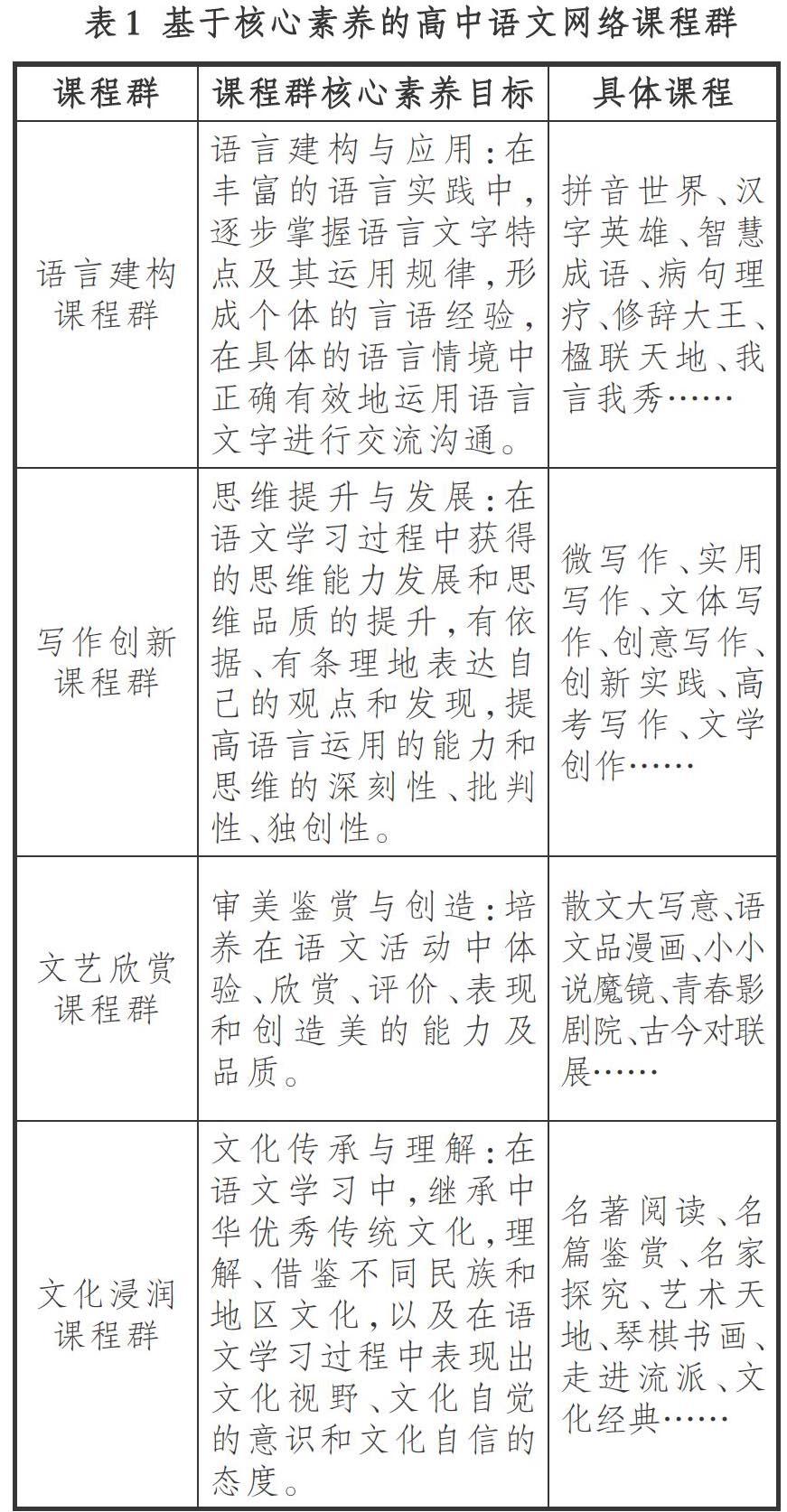

何为课程群?课程群是指围绕同一学科或主题内容,将具有逻辑联系的若干课程进行重新规划、整合构建而成的有机的课程系统。课程群构建是以学生培养为主线、以课程的逻辑联系为纽带、以深化教学改革为动力的新型课程建设模式。在浙江省普通高中选修课网络课程平台上,我们对应《课程标准》提出的四大语文核心素养,开发了“语言运用课程群(语言)”“文艺欣赏课程群(审美)”“文化浸润课程群(文化)”“写作创新课程群(思维)”等四个高中语文课程群。

一、基于核心素养的高中语文网络课程群的内容开发

(一)高中语文网络课程群的课程资源选择

课程资源是指课程要素来源以及实施课程的必要而直接的条件。《课程标准》指出,语文课程资源包括课堂教学资源和课外学习资源,比如教科书、工具书、报刊、电影、网络、报告会、演讲会、图书馆、博物馆、布告栏、标牌广告等。自然风光、文物古迹、风俗民情、国内外的重要事件、学生的家庭生活以及日常生活话题等也都可以成为语文课程的资源。还有教师、学生,师生本身不同的经历、生活经验等,都是非常宝贵、非常直接的课程资源。按照新课程的理念,课程资源的开发,除了倚重专家、学者,还必须依赖、依托师生。

课程群的内容开发运用了菲尼克斯课程设计理念。菲尔克斯认为,如果一门学科有某些特色概念可以代表它,那么彻底理解这些概念就等于获得了整个学科的知识,如果一门学科的知识是按照某些模式而组织,那么完全理解这些模式,足以使得許多符合学科设计的特色要素变得清晰。故此,我们在内容选择、特色概念上立足《课程标准》,基于18个任务群的各个分解任务,充分考虑哪些是必修教材欠缺但却是学生成长所需的,并对资源进行整合和重组。每一门课程的知识体系都按照有助于学生理解和迁移的模式进行组织,并对其中的典型内容进行深度挖掘。我们设计构建的课程群,其核心素养目标、具体课程如表1所示。

四个课程群围绕核心素养,强化课程的多样性和选择性,不仅着眼于语文学科,而且涉及、包容、延触历史、音乐、美术等学科,尽可能呈现不同类别和水平,为学生的不同选择提供可能,以满足学生的多样化发展需求。课程结构设计充分体现素养发展的层次性与核心素养各要素之间的有机联系,以活动的形式,按照这些学习任务和相关目标开设教学内容,并在教学内容上逐步延伸、拓展、提高和深化。同时,围绕学生核心素养的培养,把课程打开,构建动态的课程、立体的课程,构建高选择性与个性化的人文课程群,培养学生面向未来的核心素养。

课程的教学设计充分考虑生长于信息社会的新一代学习者的特点。他们习惯超文本阅读、图形化思考等方式,因此课程资源充分利用信息时代的媒介资源,不仅包括文本,还包括图片、声音、视频等资源。基于核心素养的语文课程群,重视构建满足学生个性需求的课程体系,旨在打破学科的固有界限,强调以学习者的经验、个体生活和核心素养为基础,以真实问题为核心进行课程重组,让学生用完整的视角去发现问题、解决问题,培养学生的创新精神和实践能力。每一门课程,都着眼于少数内容的突破,以此来带动学生综合能力的提升。

(二)课程体系建构

每一个课程群的课程按照有利于学生掌握和迁移的体系构建。以文艺欣赏课程群为例,该课程群旨在培养学生的文化素养和审美素养,拓展学生相关领域的学科思维,提高他们的学术研究和文艺欣赏能力。课程建设既有一定的理论性,又以生动的事例呈现,有趣味,可操作,除了文字课程,还有视频课程。文艺欣赏课程群的子课程细分为语言学、文学和艺术学,且分为基础素养、能力发展和综合学习三个层面。

目前,该课程群已开发了13门省网络课程,多门省精品课程。这13门课程分别是“散文大写意”“歌词神来笔”“古诗蔷薇园”“小小说魔镜”“青春影剧院”“小品生活秀”“杏坛话孔子”“成语世博会”“传媒话中国”“微信文艺范”“谜语大揭底”“幽默万花筒”“画家李震坚”。待开发的课程有“语文品漫画”“易经话审美”“真人秀透视”“古诗词大会”“流行小说库”“微型话剧场”“广告大揭秘”“寓言三棱镜”“散文展播台”“纪实小档案”等。每门课程的大致框架如下:前世今生(历史渊源)、密室魔法(创作手法)、锦心绣口(语言特征)、美学趣味(审美价值)、罗马大道(内容分类)、清波高枝(作家流派)。每节课的实施程序为:趣味故事(用相关逸闻趣事导入)、内涵特点(本章节相关知识点)、分类举例(分别举例剖析)、我来试试(作业布置、创作实践)、向你推荐(相关链接)。

二、基于互联网的高中语文网络课程群实施路径

《课程标准》在“实施建议”中提出,要“创设综合性的专题和学习情境,开展自主、合作、探究学习”,“鼓励学生根据个人兴趣和特长,自主选择学习方式和学习内容,学会自我监控和学习管理,探索个性化的学习方式”。我们依托浙江省网络平台的课程群来实施操作,进行网络化教学,充分体现学生学习个性化和师生交互的特点,实现优质教育资源共享。

浙江省网络课程平台是浙江省教育资源的一部分,其在技术上已非常成熟。目前,平台(网址:http://xxk.zjer.cn/estudy/estudyIndex.action)已经涵盖资源区、演播区、测验区、交流区等内容。此外,平台已与浙江省的选课系统、学籍系统打通,学生用自己的账号和密码(与学籍系统同步)登录平台即可选课,相当一部分课程,学生学习完成后即可获得相应学分,此学分纳入高中学分总和。同时,平台已经打通相关技术关节,学生可以在手机上操作学习,获取学分。

基于网络技术的课程学习活动序列构成如图1所示。

网络技术作为一个提供学习服务的平台,能够为学生提供学习资源、学习工具、协作交流等多种功能平台,进而拓展教学时空,改变教学内容的呈现方式,革新教学组织与管理,影响教育的理念、模式以及走向。这种学习模式强调学生的积极主动性。建构主义认为:学习者只有通过自己经验的解释,才能建构自己对真实的理解;学习只有通过广泛的社会协商,才能创建具有社会意义的新知识;学习者只有浸润于人类文化脉络之中,才能获得具有完整意义的知识。[1]浙江省网络平台的课程群学习在某种程度上契合了新课程的实施要求,学生学习的外显行为带有一定的内隐价值(如表2所示)。

(一)把课程选择权还给学生,创建富有个性的学习方式

四个课程群的课程资源非常丰富,每一门课程共设18个课时,学生可以按照目录按钮点击自己想学的课程,构筑属于自己的知识体系。学习兴趣、学习起点不同的学生,可以选择自己感興趣的内容进行研究。网络学习,突破时空限制,只要有网络,学生可以在任何时间、任何地点、任何移动终端设备获取学习资源,并根据学习计划和活动安排,有步骤完成学习任务。平台会记录学生的学习情况,方便教师对学生的学习活动进行监管。网络课程学习对学生的自我监控能力和自我管理能力要求颇高,当学生在学习过程中出现断断续续或停滞不前的情况时,教师要给予引导。平台对学生的学习时间、频率、提问次数、作业等,都进行客观、真实的记录,方便教师对学生的约束与管理。

(二)师生、生生异步交互,注重过程性评价

由于网络课程群是面向全省学生开放的,每一个学生的作息时间、学习习惯不尽相同,所以教师无法保证学生在同一时间进行学习,这样就会出现网络在线学习有没有讨论功能、怎样质疑解惑等问题。浙江省的网络平台提供了交流平台,平台包括以下资源区:最新精华、更多主题、热门主题、学习答疑、师生交流、谈天说地、统计数据。学生在学习中产生的困惑、感想、心得等,都可以通过这些资源区进行交流,所有发言都是开放的,通过点击量分别归入最新精华、热门主题等。通过这些平台,师生可进行异步交互。社会学习理论指出,“学习过程本身就是一个交互的过程”,学习者通过“个性交互”和“社会性交互”来实现知识的增长和情感的维系,并且有效的交互可以促进学习者个性交互。[2]在教师的引导下,学生可进行自主、合作、探究的学习。教师对学生的留言进行指导,可实现学生对知识的深度理解、运用、评价和创新。佐藤学认为,个性只有主动与外界及自身进行对话,才能形成真正意义上的学习。[3]交流的过程也是学习的过程,学生的留言可以作为学习评估的一个重要依据,教师须关注学生学了哪些内容,在学习中分享了什么、体验了什么、收获了什么、创造了什么等。

参考文献:

[1]约翰·D.麦克尼尔.徐斌艳,等译.课程:教师的创新[M].北京.教育科学出版社,2008:17.

[2]陈丽,等. 远程学习中社会性交互策略与方法[J].中国远程教育,2006(8):14-17.

[3]佐藤学.学习的快乐——走向对话[M].北京:教育科学出版社,2004:20-21.