共生关系的产学研协同创新运行探析

马 黎

(商丘职业技术学院,河南 商丘,476100)

一、产学研协同创新促进企业技术创新体系融合

20世纪90代末至21世纪初(1996—2010年)职业教育进入产教融合政策的多样化创新阶段。同时,中国社会主义现代化建设进入关键期,经济社会发展对高技能人才的需求日益增加,对职业教育结构和类型的要求日益多样化。在此基础上,国家对“产学结合”进行了多元化创新的政策探索。《面向21世纪教育振兴行动计划》(1998年)要求加强产学研合作,提出了“产学研”三位一体的结合模式,为“产教融合”注入了新的内涵[1]。教育部《关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见》(2004年)指出以“服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合的发展道路”。教育部《关于加快推进职业教育集团化办学的若干意见》(2009年)阐明了企业、高校、科研机构之间的内在联系,以产业发展促进专业建设,鼓励高校依托专业举办企业产业,以专业教学促进产业发展,为“产学研”三位一体的发展走向提供了广阔的合作平台[1]。

2010年以来,为进一步推进创新驱动型发展战略,我国开始加快实施“产学研联合开发项目”。该项目的实施是为了推动高校或科研部门的成果转化,为此国家实施了一系列与创新和成果转化相关的政策。历经多年的实践,企业-高校-研究机构创新模式的顺利开展为推动我国的技术创新能力的研发起到了至关重要的作用。该模式对技术创新体系融合的深度起着重要作用,尤其是企业-高校-研究机构的合作模式已经为国内知名高科技企业的发展起到了良好的引领和示范作用。

二、基于共生关系的产学研协同创新运行综述

科技是第一生产力,创新是引领发展的第一动力,创新已经逐渐成为企业竞争的核心力量。当前,企业的创新主要方式是企业内部的研发创造,即“重组”生产内部因素和生产条件;另一种方式是企业充分利用外部资源进行创新,将其转化为内部技术。随着科技的发展,新一轮科技革命正在影响着世界发展的格局,“企业-高校-研发”共生模式的形成,增强了不同领域之间的协同创新能力,促进了各个单元要素之间的共赢。

胡天佑认为,“生产”是指产业或企业的生产活动,“学习”是指学校、学术或学习活动,而“研究”是指研究机构或科研的具体活动[1]。他认为,产学研合作的最终目标是从教育活动的角度培养人才,从社会的角度看,产学研模式的结合是一种经济活动,该模式的目标在于“校企双赢”。

周青,许倩(2017)指出,产学研各要素之间的共生关系是显而易见的。不同要素之间从不同的角度开展协同创新运作模式,该模式可以为当前产学研合作的创新运作提供建议和指导,从而进一步缓解效率低、创新不足、产量低的问题。鉴于产学研联盟效率低下的问题,提出了有必要建立产学研合作创新的规范化运作过程,即价值主张 - 建立价值网络 - 创造价值 - 获得产出并进行合理的价值分配[2]。潘凡峰、高长春和刘畅(2015)从价值链和共生的角度研究了跨区域产业协同创新的实现模式,认为完整的产业链可以提高产业整体价值,增加企业间的资源互补性[3]。周文辉、林华和陈晓红(2016)认为从价值共创共生的角度研究了产学研合作,认为产学研各要素之间的合作应体现在与客户互动、共同创新、创造价值三方面。要将改善三者之间的共生关系作为研究目标[4]。周煊(2005)认为,价值网络的实质是为客户创造价值的整个网络生态系统。在产学研各要素共生状态下,价值网络中的利益相关者通过价值传递机制的互补和相互整合,共同发挥价值创造的作用,为客户创造价值[5]。

三、基于共生关系的产学研协同创新运行要素

(一)共生单元

共生单元是共生系统的主体。共生单元的主体是企业、高校和科研机构[3]。由于高校和科研机构有很多相似之处,被视为一个共生单元,企业由于其业务性质的不同,被视为另一个共生单元。在共同研究中,它们通常被视为一个实体,并统称为学术研究机构。通过这种方式,产业-高校-研究机构合作被简化为企业和机构之间的共生关系。共生关系是共生单位之间的关系。可以说,共生单元是形成产业、教育和研究共生体系的基础。

(二)共生关系

共生关系代表了由企业、高校和研究机构组成的产学研共生系统中的资源交换和知识流动的形式。共生关系的亲密度是由产学研系统的合作程度决定的。亲密度最终影响企业、高校和研究机构之间共生网络中能源的产生和交换[6]。在行为模式和组织模式中存在许多共生模式,研究表明,共生是自然界生态系统中的最优模式,但由于外部环境的限制,很难达到最优模式,这对于产学研合作的共生系统来说也不例外。

企业、高校和研究机构之间的合作模式和合作的亲密度决定了企业与高校和研究机构之间共生关系的差异,以及物质和能量交换关系。

(三)共生环境

共生环境是企业-高校-研究机构各个单元的外部生存环境。外部环境使共生单元之间进行知识的流动和物质的交换。换句话说企业和研究机构不但受到它们之间共生关系的影响,而且还受到外部环境的制约。影响产学研共生体系发展的环境可分为政策环境、经济环境、信息环境、空间环境等。

政策环境主要是指政府对科研开发和企业-高校-研究机构合作过程中制定的相关规定。政府制定的政策被视为产学研合作中的外部环境,它对企业-高校-研究机构合作的主要影响是其推动科技发展和推广的力度。政府部门通过制定一系列激励政策,通过税收优惠,财政补贴和财政支持,为产学研合作提供支持,引导企业、高校和科研机构的合作,通过宏观调控创造良好的政策环境。

经济环境是指企业-高校-研究机构共生体系的区域经济发展水平、消费水平和产业发展水平。因此,企业-高校-研究机构共生单元的经济环境将显著影响产学研共生系统的成就转换效率。

信息环境是指企业-高校-研究机构合作与共生过程中的信息环境,包括企业内部的市场信息、研究机构内部的技术信息以及高校内部的人才信息。企业、高校和研究机构主体获取外部技术和市场信息的能力,决定了合作中的技术转型和生产组织的难易度。信息环境对企业-高校-研究所的共生发展至关重要。如果不能分析出科技的发展趋势和科技成果的可行性,产学研之间的合作就不能顺利进行[6]。

空间环境是企业-高校-研究机构合作系统所在地区的共生单元的相对空间距离和其他特征。产学研各个节点元素之间受到空间距离的影响,在空间区域内的节点个数越多,共生的关系就越稳定。

(四)共生界面

所谓共生界面是指共生单元之间信息交换的方式和机制总和,即物质、知识和信息的交换方式。在产学研合作共生的环境中节点之间的界面包括政府政策、法律、法规等无形和抽象的约束。还包括国家对企业、高校、科研机构的产学研合作的规范和规定以及合同、协议等的约束。

四、知识传递是共生关系下的产学研协同创新运行的基础

从国外的产学研深度融合合作的成功经验中可以看出:高校创新型人才的培养离不开研究所的大力支持,研究机构研发的专利技术可直接转换为企业的效益,而企业的可持续性发展更离不开高校培养的创新型人才。良性的产学研合作可将科技成果转化为企业利润,企业的资本优势可“反哺”研究机构,成功推进科技进步,成就市场。通过完善产学研合作办学机构,改善资源配置政策,加强人才队伍建设,促进高校、企业和地方的协调发展。

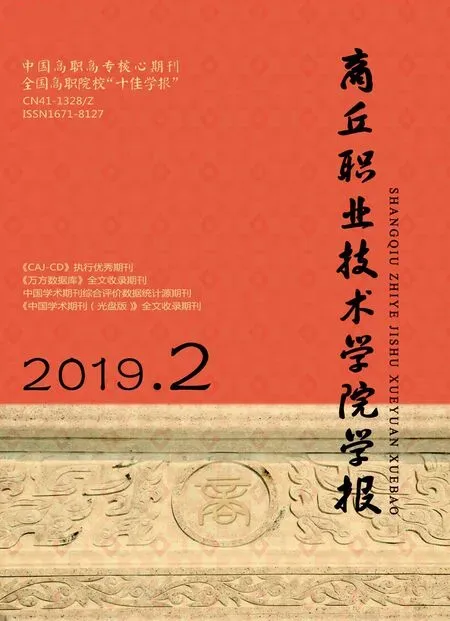

产学研共生系统结合“协调”和“协同创新”的发展观,是指生产一体化,在生产过程中,产学研合作方在人才、技术、设备、信息、管理等方面注重资源上的互补,发挥各自的优势,有效实现整合,不同主体的技术创新要素的共同目标是协作,最终产生“1+1+1>3”的协同效应[4],如图1所示。

图1 产学研主体之间“知识传递”路径示意图

在产学研合作的知识传递过程中,除了产学研合作的三方之外,三方之间的知识的传递关系也非常重要,它是连接各个节点之间的关键,有了知识的传递才能将独立的各方连接成网络。

企业-高校-研究机构的关系是在互补优势的基础上形成的。产学研机构将发挥其人才优势、专业知识优势和科技创新能力,创造科技成果,企业将利用其资本优势,成功推进科技进步,成就市场。企业-高校-研究机构各个领域之间发挥各自的优势,实现科技成果的创造和转化,实现双赢或多赢局面。

建立良好的合作关系,双方融合通过“咨询”“非正式沟通”“培训”“人员交流”等方式开展,高校人才借助企业“合作研究”“发表论文和报告”的形式,实现知识的流动。

五、共同构建组织学习是实现共生关系下产学研协同创新运行的路径

(一)共同构建组织学习发展轨迹

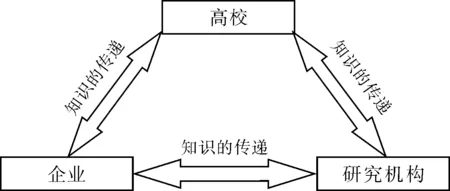

企业-高校-研究机构合作的联合研发模式和联合实体,是指针对科研项目或主题共同寻求解决方案的产学研合作各方的经济和法律行为。联合研发和建立实体的主体是以市场自发合作模式和政府主导合作研究两种行为为指导,这种合作模式可以充分调动各方的力量和资源的整合,将一些难以攻克的项目或科学技术问题进行联合研究,既有利于企业高效地使用高校或科研机构的研究资源,高校或科研机构可通过企业更准确地把握市场定位,避免纸上谈兵。

联合研发与共建的产学研合作模式要求各方在研发的全过程中密切配合,有效互动,相互学习,共同开发技术或解决技术问题。因此,如果企业与高校或研究机构在新领域进行探索和开发合作,他们应该致力于研究和开发或解决新问题。此时,合作的各方正在进行探索性学习和对未知领域的研究。在产学研合作中,各方可以充分利用现有的知识和资源,分享和整合,开展探索性学习,共同发展。如果企业和高校或科研机构将联合开发和解决某些知识或其他资源的问题作为经验积累,那么,各方可以在此基础上共同开展学习,改进和解决存在的问题,寻求最佳的解决方案或技能,最终取得了一定的成果。

组织学习过程具体如图2所示。

图2 产学研合作组织学习路径模型

(二)产学研合作组织学习拓展趋同

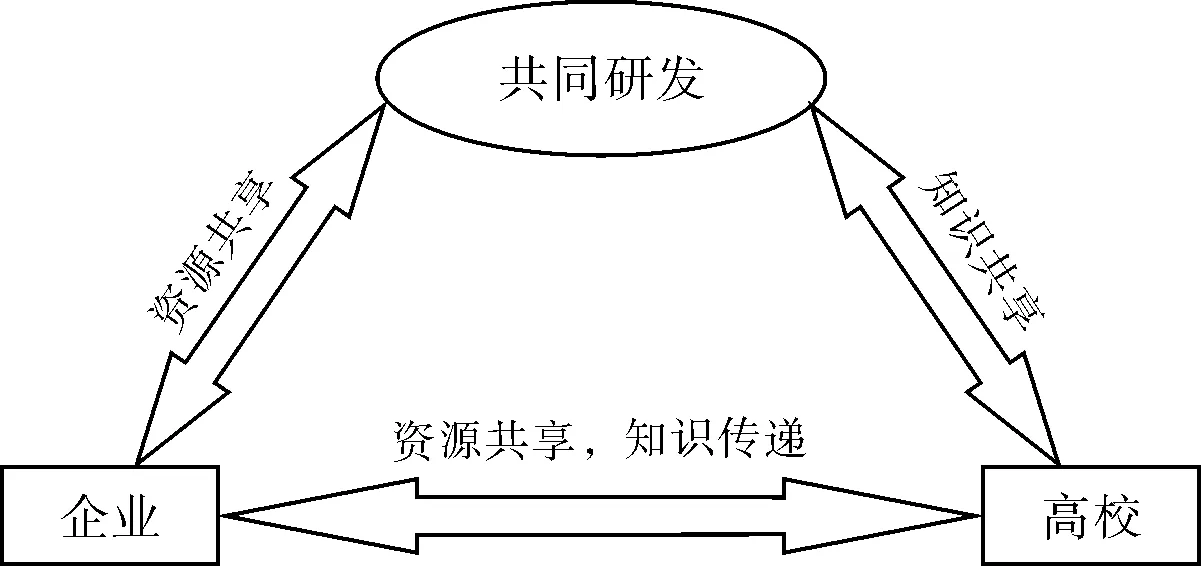

产学合作的耦合和组织学习是一个双向的过程。在合作过程中,每个主体都可以实现知识的扩展,最终达到收敛状态,形成满足每个主体要求的完整结果。通过企业与高校或科研机构之间的耦合以及相互组织学习,学科不仅共享知识分享和传播创造知识,实现知识的整合和应用,进一步扩大企业和高校或研究机构的知识基础。同时,在企业与高校或科研机构的学习耦合和组织过程中,不断调整和完善各自的知识库资源,以达到相互适应,促进学习顺利进行的目的。最后实现知识库的统一,即收敛。高校或科研机构通过耦合和组织学习,不仅拓展了科学知识理论和实验室技术知识,而且大大拓展了技术知识和商业知识的生产,有利于进一步发展高校或科研机构。科技成果结合市场需求,为提高社会生产力提供了一定的基础。对于企业而言,与高校或研究机构的耦合和组织学习不仅扩大了生产技术知识和业务知识,而且在很大程度上扩展了理论和科学知识和实验室技术知识,为企业进一步提供了技术支持。因此,企业和高校或研究机构实现耦合和组织学习,实现知识库的扩展和融合,如图3所示。

图3 产学研合作知识拓展耦合机制示意图

基于组织学习视角,提出“产学合作”合作模式的耦合机制,即公司与高校或研究机构两种异质性,实现互补异质性能力,在异质性行为之间实现协调。“产学合作”合作的耦合效应可以得到进一步发挥,并实现“产学合作”合作的深度融合。