小说翻译中评价意义的重构研究∗

于 丽

(黑龙江大学,哈尔滨 150080)

提 要:基于汉英对应小说语料库,以评价系统为分析框架,本文进行汉译英原文与译文和英译汉原文与译文评价范畴的对比研究。数据分析显示,无论是汉译英还是英译汉,在翻译过程中原文与译文的态度意义基本一致,但原文与译文在介入和级差意义的建构方式上存在显著差异。也就是说,在小说翻译的过程中,译文忠实于原文的价值判断,译者通过介入和级差系统的不同选择,协商翻译中附加的人际关系,促使受话者接受原文的价值判断,但在不同译向的小说翻译中介入和级差意义的建构方式不同。

1 引言

小说是一种典型的文学语类,通过对环境和故事情节的描写,刻画人物形象反应社会生活。它根植于一定的社会文化语境之中,受制于并体现社会的意识形态和价值观念。依据系统功能语言学的基本观点:语言是语境中的语言,语境不同则语言各层次(语义层—词汇语法层—音系/字系层)内的选择不同。小说翻译最表层的变化是从源语向目标语的转换,但根本性变化是小说写作与翻译目的,作者和译者、源语和译语读者所处的语境等的多重错位。这种错位必然导致在语言层选择的差异,从概念功能、人际功能和语篇功能3 个维度上产生翻译的不确定性和译者的主体性。人际功能中的评价系统是体现语篇价值评判的最有效的框架。(Thompson,Hunston 2006:308)小说作为典型的意识形态和价值观念的载体,在翻译过程中如何既能忠实于原文的价值观念,又能降低由人际关系的附加,语境错位,尤其是文化语境的错位带来的交际风险,是译者必须面对的问题,而评价意义的重构是解决这一问题的关键。为此,本文以 Martin 和 White(2005)建构的评价理论为分析框架,基于“汉英对应评价意义语料库”(Chinese-English Parallel Corpus of Appraisal Meanings)中的汉英对应小说子语料库,分析在汉译英和英译汉过程中,小说原文与译文评价意义建构的异同,探究译者评价意义再建构的整体倾向性。

2 评价理论

评价理论属于系统功能语言学人际功能的范畴,它将人际意义从小句语法上升为语篇语义的范畴,关注语篇的态度协商、情感强弱、价值来源以及读者定位(Martin,Rose 2003:22),涵盖态度、介入和极差 3 个子系统(Martin,White 2005:7)。态度是对人、物或行为的积极或消极感受,是对他人行为或事物的评判;介入关注态度的来源和讲话者与其他主体的关系;级差用来表达语义的不同等级,在两个可分级维度发挥作用:对强度或数量的评估和对典型性或精密性的评估,前者称为语力,后者称为聚焦(同上:137)。评价系统在态度、介入和级差3 个维度上存在不同精密度的选择,依据 Martin 和White(2005)在最精密度上划分的26 类子范畴,可将其整理为图1呈现的系统。

图1 评价系统

作为人际意义的重要组成部分,评价意义中的态度意义体现价值判断,介入和级差则体现语域中的语旨,即人际关系,它们是讲话者与受话者协商观点、立场,建构语篇参与者之间关系的重要资源。而语篇参与者之间的关系取决于说话人想要构建怎样的“主体间关系”(岳颖 2012:84),受讲话人的主观调控。

3 语料描述与分析方法

本文语料来自彭宣维主持研发的“汉英对应评价意义语料库”中的汉英对应小说子语料库。该子库有汉语小说10 篇:《春蚕》《春风沉醉的晚上》《荷花淀》《华威先生》《林家铺子》《潘先生在难中》《莎菲女士的日记》《石青嫂子》《为奴隶的母亲》和《小二黑结婚》以及相对应的10 篇英译文;英文小说 3 篇:The Bridge of Madison County,The Old Man and the Sea和Love of Life以及相对应的3 篇汉译文。语料的对比分析从两个视角展开:汉语原文与其英译文和英语原文与其汉译文的对比分析。评价范畴英文的检索工具为AMParaConc 2012,汉语的检索工具为 AMParaConc Professional,数据统计软件为 SPSS17.0。行文中限于篇幅,只呈现卡方统计交叉表,计数行体现原始频率,残差行是调整后的残差值。

4 汉英翻译中原文与译文的对比分析

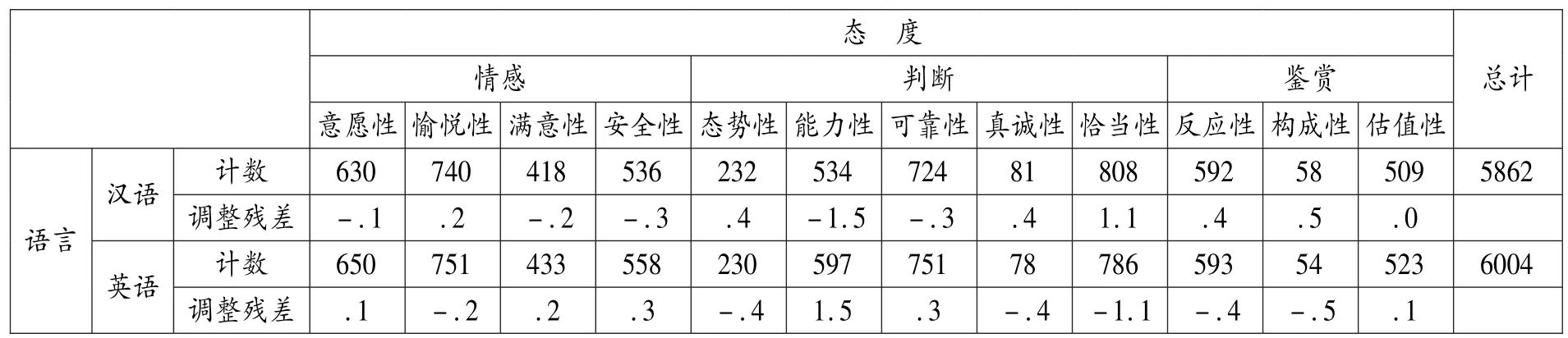

4.1 态度系统内的对比分析

表1是小说汉语原文、英语译文与态度系统内各范畴的交叉统计。从计数行原始频率的分布状况来看,除判断范畴中的态势性、真诚性和恰当性在译文中的分布频率下降外,其它各子范畴在向英语转换的过程中频率都存在不同程度的上升。原文和译文中各范畴的分布频率虽然有所不同,但卡方检验结果显示,在P <.05 的情况下,原文和译文在态度范畴上的差异并不显著。

表1 汉语原文、英语译文与态度交叉统计

4.2 介入系统内的对比分析

依据语篇主体间对话空间的扩缩,介入资源分为收缩性介入和扩展性介入。收缩性介入指说话人或作者直接介入话语过程而陈述的价值或观点,对不同状况、观点及其范围的挑战、抵制或限制;扩展性介入指说话人或作者在一定程度上对不同观点或声音的容忍态度。(彭宣维2010:55)但介入不仅涉及到讲话者与话语中其它声音的对话,即话语间性的问题,同时还关注内外部声源的问题,即相关意见来源于“说话者”还是“外人”(张冉冉 2015:13)。介入系统中的否定、对立、认同、断言和接纳属于内部声源,引证、宣称和疏离是外部声源。外部声源的选择是讲话者对自己立场和态度的策略性建构。表2是小说汉语原文、英语译文与介入系统内各范畴的交叉统计。

表2 汉语原文、英语译文与介入交叉统计

表2中残差行调整后残差值显示,否定、对立、认同、断言、引证和接纳的残差绝对值大于临界值1.96,而且对立、认同、断言和接纳4 个范畴的调整后残差的绝对值大于2.58 这个临界值,说明原文与译文在这6 个范畴上具有显著的差异,P < .05。

从调整后的残差值的正负判断,在汉语小说原文中,否定、对立、认同、断言的应用比率明显高于与其相对应的英译文。从内外部声源系统来看,这4 个范畴都属于内部声音,既在汉译英的过程中,汉语原文更多地使用内部声音,而译文中内部声音的使用比例显著下降,即译文中讲话者减少语篇中直接性主观介入;从对话空间来看,否定、对立、认同、断言属于收缩性介入,汉语原文与译文相比,汉语中的对话空间较小,而译文由于收缩性介入资源的显著减少和扩展性介入资源接纳应用比例的升高,对话空间扩大。

在译文中引证和接纳的应用比例明显高于与其相对应的汉语原文。虽然从对话空间的收放来看,引证意义属于收缩范畴,但是它的声源是外部声源,体现其他人的价值和观点。即在汉译英的过程中,更多地是通过外部声源把相应的价值和态度以一种客观、正确的方式引入到语篇中,以减少读者对相应立场和意图的质疑。

接纳是扩展性内部声源,表示说话者的立场和观点只是众多可能性中的一个,承认他人不同意见的存在,充分考虑读者的可能意见,其目的在于建立一致关系,减少对话冲突。从表2中调整后的残差值来看,接纳范畴调整后残差绝对值大于2.58,差异的显著性为 P <.01,表明译者在翻译过程中更多地考虑到译文读者因素,在表达说话者立场、观点的同时,承认其他观点和立场的存在,力图减少由于文化语境的不对称而带来的矛盾冲突。

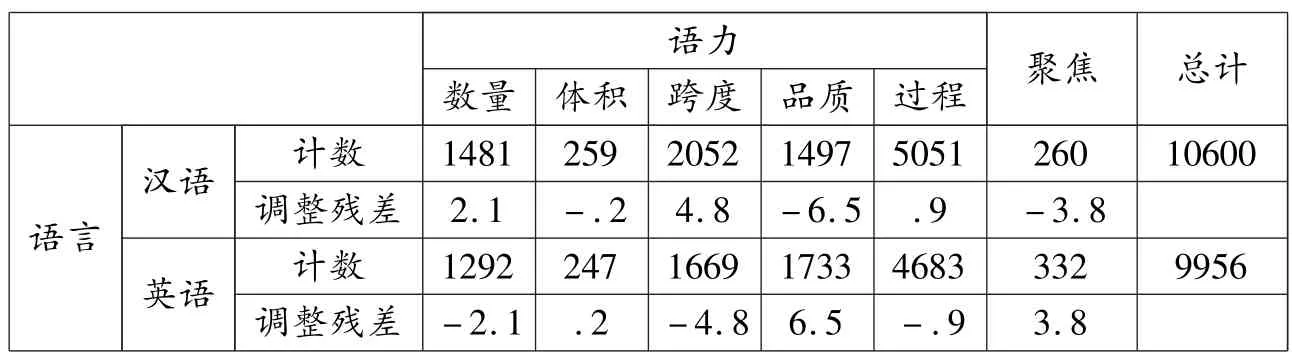

4.3 级差系统内的对比分析

级差系统调解态度的强弱和主体介入程度,体现主体的态度和评判。在语义范畴内承认其他级差梯度的可能性是对话空间建构的一种隐性方式。表3是小说汉语原文、英语译文与级差系统内各范畴的交叉统计。

表3 汉语原文、英语译文与级差交叉统计

表3中调整残差行显示,数量、跨度、品质和聚焦调整后残差绝对值均大于1.96 这个临界值,原文与译文的差异主要通过这4 个范畴体现。另外,通过调整后残差值的正负,可以判断出在汉语小说原文中数量和跨度两个范畴明显高于其在译文中的比例。数量和跨度属于量化的范畴,但数量不体现为具体精确的数值,而是一个具有梯度的量的范畴。跨度体现的是时间和空间的跨度,不是具体的时间和地点,数量和跨度表达的都是非精确概念。在译文中数量和跨度频率与应用比例的减少,实际是减少主体间在数量和时间、空间上协商的机会。

品质和聚焦两个范畴在汉译英的过程中频率和应用比例都增加。二者调整后残差值的绝对值分别为 6.5 和 3.8,均超过 2.58 这个差异的显著度为.01 的临界值。品质修饰形容词或副词,形容词和副词是体现态度系统的主要资源。从表1态度系统的统计结果看,汉语原文与英语译文在态度系统内各范畴的应用上不存在显著差异。也就是说,在基本观点和立场不变的前提下,译者在汉译英的过程中倾向于在语义范畴内添加级差等级来调整态度的强弱,在语义范畴内打开对话空间,承认其他等级的存在,为读者的观点预留空间,通过级差使读者观点自然化,以减少对立冲突。

从经验的视角看,聚焦修饰不可分等级的范畴(Martin,White 2005:137)。当一个不可分等级的范畴被聚焦资源修饰时,这个范畴内涵发生变化,倾向于表达该范畴所具有的品质。同时,通过弱化(soften)和强化(sharpen)体现被修饰范畴与经验范畴原型的距离。强化聚焦表示靠近经验范畴原型,弱化聚焦则表示离中心较远,属于边缘范畴。但无论是弱化还是强化,都是与原型的吻合程度。与品质范畴相似,聚焦资源的应用使范畴内存在以原型为依据的多梯度选择,是译者在范畴内建构对话空间、承认读者可能存在的其他观点的一种方式,能增加主体间的协商性。

可见在汉译英过程中,由于原文读者与译文读者在文化语境中的不对称,所以存在意识情态等方面的差异。为此译者常常会通过内外部声源的归属、收缩性和扩展性介入资源的的使用来调节讲话者对所阐述观点、立场的介入程度,以减少译文在译语文化中产生矛盾冲突的可能性。汉译英中译文介入意义的建构通常更多地应用扩展性介入资源,而收缩性资源的应用较少,其目的是扩大讲话者和受话者的对话空间;同时,通过外部声源的归属来减少讲话者自身的介入。无论是扩大对话空间还是将观点归属外部声源都是在降低与目标读者产生矛盾冲突的几率,以实现与读者的协商。另外,汉译英中译者借助级差系统对态度和原型范畴级差化,以建构语义范畴内的对话空间,降低对信息判断的绝对性,加强与其他主体的协商关系。

5 英汉翻译中原文与译文的对比分析

本部分的语料来自The Bridge of Madison County,The Old Man and the Sea和Love of Life以及其相应的汉译本。从评价范畴的原始分布频率和卡方检验结果来看,英语小说在向汉语翻译的过程中存在评价范畴选择的变化。

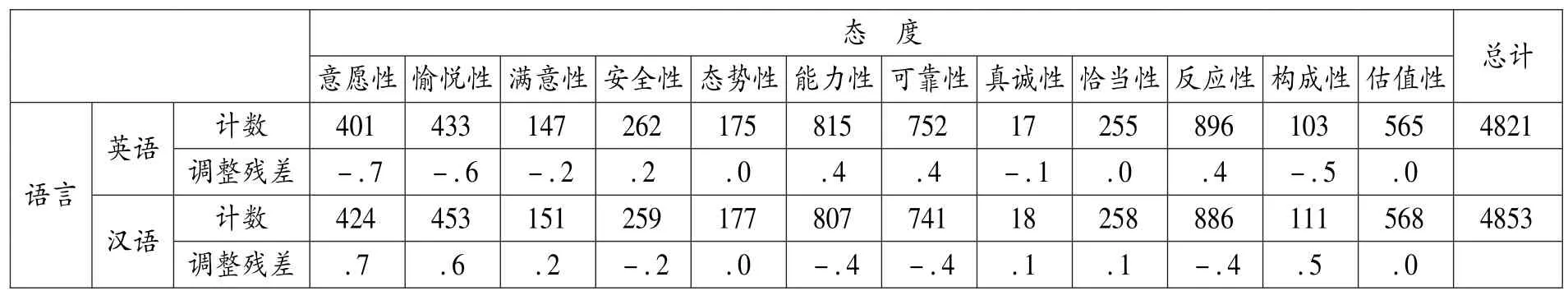

5.1 态度系统的对比分析

表4是小说英语原文、汉语译文与态度范畴的交叉统计。调整后的残差值显示,原文与译文在每一个次范畴的使用上不存在显著差异。也就是说,以忠实原文为前提,在英译汉的过程中态度系统基本没有发生变化。

表4 英语原文、汉语译文与态度交叉统计

5.2 介入系统的对比分析

表5是小说英语原文和汉语译文与介入范畴的交叉统计。该表的计数行显示,除引证范畴在原文和译文中均未出现外,译文中其它介入子范畴出现的频率均呈上升趋势。与原文相比,译文中主体间对话性渐强。卡方检验的结果显示,原文与译文介入范畴的应用具有显著差异,P < .01。

表5 英语原文、汉语译文与介入交叉统计

表5的调整残差值显示,英语原文与汉语译文在介入系统中对立、认同、断言、接纳和宣称5个子范畴的应用存在显著差异,且调整后残差绝对值大于2.58,P <.01。从残差值的正负判断,英语原文中的对立、认同、断言3 个收缩性介入资源的应用显著低于其汉译文中的应用比例。英语原文中的接纳和宣称两个扩展性资源的比例则显著高于其汉译文中的此例,但从原始频率来看,接纳和宣称在译文中的频率呈上升趋势,比例的下降是由于其它范畴应用比例的升高所致。也就是说,与原文相比,译文中增加收缩性介入资源的使用,而对立、认同和断言均属于内部声源,可以增加说话人或作者直接介入话语过程、陈述价值或观点的几率。

5.3 级差系统的对比分析

表6是小说英语原文—汉语译文与级差范畴的交叉统计。调整残差行显示,原文与译文在跨度与聚焦两个子范畴上的差异显著,残差绝对值大于2.58,P <.01。从调整后残差的正负可知,英语原文中跨度资源的应用比例显著低于其在译文中的应用;聚焦资源的应用比例显著高于其在译文中的应用比例。数据显示,汉语译文中更倾向于利用语力资源建构对话空间,与原文相比最为显著的是抽象与具体时空的范围化,而非具体化,这一点与汉译英恰好相反。

表6 英语原文、汉语译文与级差交叉统计

从以上的分析我们发现,英译汉中态度范畴基本不变;介入和级差资源与原文相比呈上升趋势,对话空间增多。介入资源中译文体现内部声源的对立、认同和断言的比例显著升高,即译文中主体的直接介入和干预增多。

6 结束语

在小说的翻译中,态度意义的建构基本忠实于原文,原文与译文不存在显著差异,尤其是英译汉。但介入意义和级差意义的建构,无论汉译英还是英译汉的原文和译文都存在显著的差异。即译文忠实于原文的价值判断,译者通过介入和级差系统的不同选择,协商翻译中附加的人际关系,使受话者接受原文的价值判断。

同时,统计分析显示,汉译英和英译汉中译文介入和级差意义的建构方式并不相同。在汉译英的过程中介入和级差资源减少,整体对话空间缩小。但译者通过调整内外声源使信息正确化、客观化,减少主体的直接介入和干预;通过态度和原型范畴的级差化,建构语义范畴内的对话空间,与原文相比信息和态度的读者可接受性增强。而在英译汉的过程中,介入和级差资源增加,总体对话空间得到扩展。但译者通过提升内部声源的收缩性介入资源的应用比例,增加讲话者直接介入话语过程、陈述价值或观点的几率。即译者采用不同的策略来建构评价意义,调整主体关系。