“数”说历史 奥妙无穷

【名师简介】周云华,女,1966年生,江苏常熟人。江苏省常熟市教育局教研室历史教研员,中学高级教师,苏州市名教师。主要研究方向为历史学科管理、青年教师培养、历史学科教学、历史学科教学习惯。近十年来有120多篇文章在全国各类核心期刊上发表,其中有21篇文章被人大复印资料全文转载。

[摘 要]“数”说历史是指通过对数据的精确统计与分析,实现历史教学的有效设计和生成。文章以人教版高中历史必修2第11课《经济建设的发展和曲折》为例,从“用数据了解历史”“用数据理解历史”“用数据感悟历史”三个方面切入,并提出数据引用的“针对性”“科学性”和“多样性”三原则,探讨如何引领学生精准、通透、深入地学习历史。

[关键词]数据;历史教学;教学设计

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2019)19-0001-04

孟子曾对齐宣王说过这样一段话:“权,然后知轻重;度,然后知长短。物皆然,心为甚。”美国心理学家桑代克亦曾讲过:“凡存在的东西都有数量,凡有数量的东西都可以测量。”也就是说,一定数量的度,是保持事物一定质的依据,表示一定度的数量的数字,是人们认识世界的基本尺度。因此,在历史教学中,我们不仅应该对历史人物、历史事件、历史现象进行“质”的归纳和判断,也要进行“量”的权度和分析。人教版高中历史必修2第11课《经济建设的发展和曲折》的主题是20世纪50年代至70年代末中国的经济建设,要说清这一主题,笔者以为离不开数据的精确统计与详细分析,可以说“‘数说历史”是本课教学设计的一个重要特色。

一、用数据了解历史——准

本课内容属于中华人民共和国的经济建设史,较为贴近当今现实生活。按照本课的教学建议,学生应尽可能就近进行社会调查或参观访问,增强感性认识,以加深对课文的理解。但笔者以为,选用一些真实可靠的数据融入教学设计,引领学生走近历史、了解历史也不失为一种有效的教学方法。

1.说明现状——直观形象

数字包含着大量难以用言语表达的信息,它是最客观也最能说明问题的史实。笔者用简单的数字来说明“社会主义建设的起步”这一子目中一个不能回避的问题——建国初期我国国内的经济形势,那是再恰当不过了。笔者用多媒体展示如下三则材料:

材料一 1949年,我国有5亿多人口,人均收入才66元,人均有粮食209公斤;重工业少得可怜,几乎等于零,鋼的年产量只有15.8万吨,平均每人0.29公斤,只够打一把割猪草用的镰刀,而当时美国的钢产量是2880万吨;轻工业门类不齐全,很多工业品、生活用品都得从外国进口。因此,工业品里有许多带有“洋”字。农业生产落后,物资紧缺,物价飞涨,市场混乱,人民生活痛苦不堪。

材料二 1949年,中、美、苏三国在钢、原煤、原油方面产量对比:中国钢产量占美国的0.2%,苏联的0.7%;原煤产量占美国的7.3%,苏联的13.6%;原油产量占美国的0.02%,苏联的0.36%。

材料三 1952年我国国民经济结构比例图。(图略)

法国的启蒙思想家、教育家卢梭说过:“教育的艺术是使学生喜欢你所教的东西。”用直观的数据可以激发学生浓厚的学史兴趣,引导他们去了解造成这一基本国情的主要原因:第一,是帝国主义的长期掠夺;第二,是国民政府和官僚资本的大肆搜刮;第三,是多年战争的残酷破坏。这样就在学生面前清晰地呈现出了以下情景:“新中国成立时,中国共产党从国民党手里接收了一个贫困落后、千疮百孔的烂摊子。”

当然,我们还可以选几个时间点用数据来剖析当时的国情,如1956年、1958年、1960年、1966年等。这样通过一组数据可以清晰展示我国经济建设的一个动态发展和变化莫测的过程,也能取得显著的教学效果。

2.描述现象——生动具体

“大跃进”和人民公社化运动是本课的教学重点之一。教材上对“大跃进”是这样来阐释的:“‘大跃进片面要求大办工业、大办农业。工业生产各部门制定出在几年内产量赶超英国和美国的高指标;农业上,对粮食产量的估计也越来越高,出现了‘人有多大胆,地有多大产等主观臆断的口号。”这些文字材料虽然也能说明一些问题,但如果我们配上相关的数据加以描述,那效果将会更加好。为此,笔者选取了如下一组数据(多媒体展示):

材料一 关于向军委会议印发《两年超过英国》报告的批语:“……超过英国,不是十五年,也不是七年,只需两到三年,两年是可能的。这里主要是钢。只要1959年达到2500万吨,我们就在钢的产量上超过英国了。”

——《建国以来毛泽东文稿》第7册

材料二 “大跃进”时期的炼钢指标柱状图。(图略)

材料三 工业——以钢为纲。1958年全国生产钢1108万吨,只有800万吨合格。农业——以粮为纲。北戴河会议以后,全国农村一哄而起,大办人民公社。没有经过实验,只用一个多月的时间就基本实现公社化。同年底,全国74万个农业合作社合并为2.6万个人民公社。

材料四 “……这块‘卫星田号称‘亩产四万三千斤。后来,稻穗上的姑娘回忆说:那年,队长带着我们连夜突击,从附近将33亩即将成熟的稻连根拔起,移栽到‘卫星田里。几十万棵稻穗一夜间移栽到一亩田里,丝风不透。为了防止稻穗倒伏,还从山上砍来近千斤圆竹,穿插中间搭上架子。我就坐上了稻穗,有人喊来记者照了相。”

——《新华文摘》

从上述的数据中可以清楚地了解“高指标、高速度、瞎指挥、浮夸风”是这次“大躍进”和人民公社化运动的最大特点。学生从上述数据的分析中体会到了历史学习的生动形象、妙趣横生。

3.展示过程——清晰准确

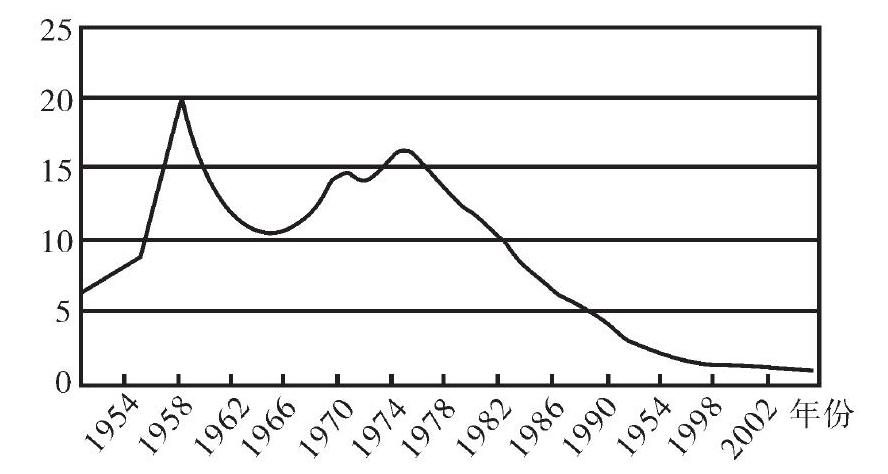

历史是一个动态发展或变化的过程,数据能清晰准确地展示这个过程。(多媒体展示)

材料一

此图是1958~1965年全国粮食产量情况柱状图,清晰地展示了此阶段我国农业发展的基本概况。

材料二 “文革”时期国民经济发展状况柱状图。(图略)

此图展示了“文革”时期中国国民经济发展的状况:总体损失巨大,局部年份回升。

材料三 20世纪50~70年代我国工农业生产总值变化图。(图略)

此图非常清晰地展示了20世纪50~70年代我国工农业生产总值的变化过程。

学生从上述变化的数据中可以明白中国在这一特殊时期经济建设的曲折,更能体会到历史学习的整体感和动态感。

二、用数据理解历史——透

如果说走近历史、了解历史这一环节是让学生掌握一些具体的历史事实、历史现象,形成一些基本的历史概念和认识一些基本的历史线索和规律,并且完成一些历史能力的培养,比如绘制表格、阅读历史材料、整理及表述历史等,那么与探究(或理解)历史这一环节相对应的就是过程与方法,这一环节以走进历史为依托和基础。英国学者汤普森指出:“学校的历史学习,不是把焦点集中在历史本身或发生了什么,而是集中在我们如何具有对历史的认识。最重要的是接触和反映探究的过程、获得知识的方法(或方法的重要方面),其次才是涉及历史探究的结果……”由此可见,历史认识比知识重要,学习过程比结果重要,探究体验比结论重要。

历史的过去性增加了中学生理解历史的难度,很多情况下学生只是一知半解地死记教材上现有的结论,这严重制约了其历史思维能力的发展。而历史数据能比较生动地反映历史的本来面貌,既深化和活化了教材文本,又延伸和拓展了学生的知识视野,能帮助学生准确地理解历史。

1.分析原因

众所周知,历史数据有助于我们深入地分析历史事件背后的深层次原因。如:

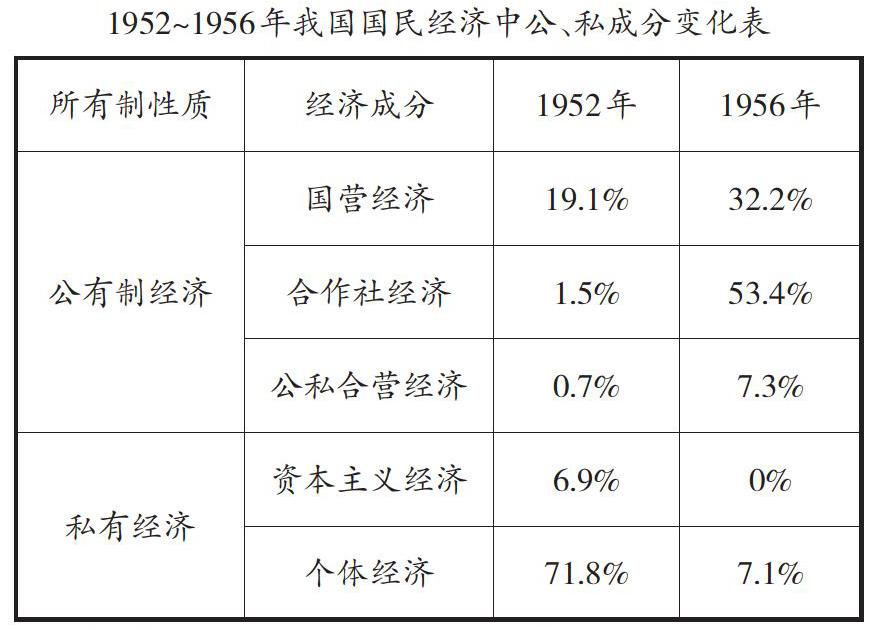

1956年国民经济中公私经济成分的比较表

探究问题一:阅读上表,说明1956年我国国民经济成分与之前发生了怎样的变化,分析发生变化的原因是什么。

材料一 1973年国民经济计划完成情况

材料二 1975年国民经济回升的情况

探究问题二:阅读材料一、二并结合所学知识分析,“文革”时期的1973年和1975年经济形势较好的原因有哪些。

2.阐明概念

历史概念是对具体历史知识本质的认识。历史概念是构成历史知识的细胞,是进行判断、推理、运用历史知识解答问题的基本知识要素。掌握历史概念,要从概念的内涵和外延两个方面入手。历史概念的内涵,就是概念的内部结构,包括时间、地点、内容(过程)、结局等史实要素。历史概念的外延,就是概念的外部联系,包括背景(原因、条件等)、与之相关事物之间的联系、性质、作用和影响等评价要素。对于历史概念,除了要识记其内涵,还要对其外延多加思考,如比较考查同一概念在不同时间阶段的演变,同类概念之间的联系与比较等。围绕“大跃进”和“人民公社化运动”这两个重要的历史概念,笔者精心设计了如下一组材料,以强化学生对历史概念的认识和理解。

材料一 ……人民公社的特点叫“一大二公”,实际就是搞“一平二调”,刮起了一股“共产风”,破坏了农村生产力,使农业经济的发展遭到了重大损失。人民公社化运动内容:扩大公有化规模,提高公有化程度。北戴河会议以后,全国农村一哄而起,大办人民公社。没有经过实验,只用一个多月的时间就基本实现公社化。同年底,全国74万个农业合作社合并为2.6万个人民公社。

材料二 关于向军委印发(两年超过英国)报告的批语。(配“大跃进”时期的炼钢指标柱状图)(材料和图略)

红线字:“超过英国,不是十五年,也不是七年,只需两到三年,两年是可能的。这里主要是钢。”炼钢指标由1957年的535万吨变成1962年的9000万吨。由这些数据很容易理解“大跃进”在工业上的表现就是提出了“高指标”。

材料三 1958年人民日报报道福建花生亩产13241斤,湖北小麦亩产3215斤,早稻亩产36900多斤。2007年由杂交水稻之父指导的超级稻亩产刚突破1800斤,数据的鲜明对比可以发现“大跃进”在农业上的具体表现就是出现了“浮夸风”。

3.揭示本质

运用数字可以帮助学生深刻地理解历史的本质。对图表中的数据我们要横看、纵看、比较看,即通过图表横向和纵向的内在联系的判读与分析,归纳其所反映的现象及规律。可通过“三比”找联系:“横向比”,一般为单项在不同时期的表现,重点找“变化”;“纵向比”,一般为不同项目之间的比较,重点找“差距”(“行比”“列比”完成后,还要注意找出二者综合反映的内容);“表与表比、表与文字材料比”,多个表格的材料题,表格之间一般为一个问题的不同方面,或一个问题的原因、结果,重点是找出它们之间的“关系”。当然,必须是宏观去读,不能对图表的个别数字或具体情况抓住不放,这样会陷入历史思维的死胡同。

材料一

1952~1956年我国国民经济中公、私成分变化表

材料二 改造后,各经济成分在国民经济中的比重饼状图。(图略)

上述数据表明,到1956年底,我国基本完成了三大改造,生产资料私有制变为社会主义公有制,社会主义经济体系在中国基本建立起来。

材料三

中华人民共和国初期工农业生产统计表(金额单位:亿元)

请问:新中国这一时期经济呈现了怎样的趋势?出现这一趋势的原因是什么?

通过数据,我们便可以清楚地知道这一时期的经济出现了快速发展的趋势。具体而言,工业化程度有了明显的提高(或工业发展快于农业)。主要原因有:新中国大力恢复和发展国民经济;过渡时期总路线的提出;“一五”计划的实施;三大改造的进行;社会主义制度的基本确立等。

三、用数据感悟历史——深

历史学科要求学习者站在历史的角度去体会历史、把握历史。因而在过程与方法的学习中,要开展体会与体验历史的活动;对情感、态度和价值观的目标要达到“随风潜入夜,润物细无声”的境界,就是感悟历史。历史学家白寿彝先生说过,我们研究过去是为了了解过去,了解过去是为了解释现在,解释现在是为了观察将来,总之,历史不是引导人们向后看,而是引导人们向前看。正如华东师大聂幼犁教授所言:“历史教学是为了帮助学生寻史知真、释史求真和鉴史立德。”

1.总结经济发展的规律

1947年,朱光潜先生在《克罗齐的历史学》中说道:“没有一个过去史真正是历史,如果它不引起现实的思考,打动现实的兴趣,和现实生活打成一片……”《经济建设的发展和曲折》一课的课标要求是概述20世纪50年代至70年代我国探索建设社会主义道路的实践,总结其经验教训。“历史是一面镜子”,我们学习它,就是要让它为我们所用。历史包含前人的一切失败和成功经历,注意总结提炼前人的经验、教训,与当今社会生活相结合,使历史在现实中发挥参谋、借鉴作用,做到历史与现实的有机统一,这是我们学习历史的最高目标。

2.吸取经济发展的教训

著名史学家白寿彝曾经说过,历史教育有三项任务:一是讲做人的道理;二是讲历代兴衰治乱之故;三是讲历史的前途。学习历史不仅仅是记住书本上的一些基础知识,要学有所悟就要将学生的注意力从历史现象引导到历史思考,从而达到“以史为鉴,明理启智”的目的。

下图为我国经济发展中“单位GDP能耗”年度变化示意图。从图中可知GDP能耗最高值出现在1958年,即“大跃进”时期,这显然是由于“大跃进”运动大炼钢铁,造成了自然资源(能源)的大量浪费。

又如以下两则材料展示了“文革”时期的经济形势。

材料一 1966~1968年工业产值和国家财政总收入柱状图(图略)。

材料二 “文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。

——李先念

读上述数据并加以分析,我们可以吸取的主要教训有:①要充分认识国情;②生产关系的变革一定要适合生产力发展水平;③要正确处理主观能动性与客观实际的关系;④国民经济发展要有计划,按比例进行,不要急于求成;⑤要正确认识国内社会主要矛盾;⑥要把经济建设作为党和政府的工作重心。

3.尝试学以致用

为了让学生通过本课的学习能达到学以致用,笔者设计了如下教学活动:

其一,引导学生自制数据图表。学生将在常熟市档案馆查阅到的资料加以整合,自制了四张数据图表。图一:1949~1958常熟工农业产值变化图(图略)。图二:1949~1958年农业产值柱状图(图略)。图三:1949~1958年工业产值柱状图(图略)。图四:1949~1958年常熟工农业比值图(图略)。由上述四图可以认识到,这个时期常熟经济是中国经济曲折发展的一个缩影。

其二,引导学生理性认识国际形势。当前中菲黄岩岛和中日钓鱼岛争端日益白热化,一些爱国的中华儿女强烈要求政府通过武力解决争端。学完这段历史后,笔者相信每一位学生都有了自己的明确答案。当然,教师也需指出在万不得已的情况下也要采取必要的行动。

四、数据引用的原则

1.科学性原则

数据选择必须遵循科学性原则,数据不准确、不可靠,所得出的结论就站不住脚,所做的一切也都将劳而无功。梁启超在《历史研究法》中说:“史料不具或不确,则无复史可言。”就数据史料而言也是同样的道理,数据的选择和引用一定要准确无误。

2.针对性原则

数据的选择首先要立足于基础知识,应围绕教材重点、难点来选取,这样可以帮助学生加深对基本史实的理解和把握。

3.多样性原则

数据的呈现方式一定要具有多样性,这样有利于激发学生的学史兴趣和热情,如可采用文字数据、图表数据等。

总之,历史教学中数据的运用,要做到适时、适度、适当,做到服务主题、引用准确、使用有度、分析到位、引发思考,这样才能具有画龙点睛之妙,收到事半功倍之效。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 魏授章.历史课中的数字教学[J].历史教学问题,1992(4):56-57.

[2] 吴欣平.历史课中要善用数字[J].中国教育技术装备,2010(18):46-47.

[3] 卢文会.高中历史课堂中怎样进行数字教学[J].課程教材教学研究(教育研究版),2008(2):41-42.

(责任编辑 袁 妮)