区域认知中培养学生综合思维的探析

摘 要: 现实教学过程中教材的内容往往比较单一,为了让学生更加深入地了解知识点,掌握课程内容就需要教师把握一个整体观,引导学生从整体的角度综合地去认识问题、分析问题,进而解决问题。本篇文章主要通过文献研究的方法结合具体实例论述如何在区域认知中培养学生的综合思维能力,通过对区域的分析解读,锻炼学生的地理思维,让学生勤于思考,敢于批判质疑,提高学生对于问题的敏锐度。

关键词: 综合思维;区域认知;核心素养

教育部发布的《普通高中地理课程标准(2017年版)》对课程的要求更加关注学生素养的提升、关注学生的个性指导。在这种教育改革新形势下,地理核心素养的研究成为当下地理学者的研究热点,主要从地理实践力、综合思维、区域认知、人地协调观四个维度进行研究,综合思维作为地理核心素养的重要组成部分,渗透于其他几个素养培养的过程之中。因此,综合思维把相关事物的整体作为认识的前提和起点,对事物的整体进行分析以达到对事物的整体把握。在对区域的认知中我们运用综合思维的综合分析,以综合作为认识的归属,从而才能达到对区域的深入了解。下面笔者选取了2018年全国1卷和全国2卷中的两道区域地理的题目进行分析,以此来论述如何利用综合思维把握区域地理。

一、 区域地理分析过程中的综合思维

全国一卷中“中俄能源合作”一题要求学生从区域综合的角度,分析区域人文要素对地理特征的影响。学生在解决同类型问题时应抓住“区域”这一中心点,围绕它来展开分析。区域综合是对一个地区进行一个多方位的分析,即从人文和自然两个角度去认识区域特征,例如:人文方面可以从经济、市场、交通、政策、技术等方面去剖析,自然方面则可以从地理位置、资源储备(自然能源资源)、地形、气候、水文、土地、生物等方面去探索,教师可以根据问题的要求,带领学生有选择性地去分析、认识问题。下面我们就以第(3)(4)问为例进行论证解释。

(一) 全方位多维度的地理视角去看待地理问题

地理综合思维要求我们要以全面、综合的视角去看待问题,把握地理事物的静态特征和动态发展。学生在分析地理问题时应在已有的地理知识与经验的基础上,结合当地的区域特征及其产业或项目的发展历程,多角度、多方位地认识、分析地理问题,进而解决地理问题。在分析白令海峡—北冰洋航线对提高该项目的市场竞争力的作用这一问题的过程中应以地方综合为指导,从地理位置(自然因素)、区位条件(人文因素)两个方面进行探究。而该项目合作中体现的中俄两国各自的优势需要从中俄两国的地方优势去分析,挖掘各自的突出优势实现中俄两国经济利益的最大化。

(二) 建立各要素之间的联系,系统分析地理问题

地理综合思维要求我们要了解各要素之间的联系,通过建立要素间的联系进而深入地认识地理问题。学生在解决地理问题的过程中应该系统、逻辑地构建地理要素与区域经济、环境发展之间的联系。第(3)问是对海陆位置、相对位置等地理位置因素、交通、市场、政策、技术等经济区位因素的综合考察,解决该问题可以通过综合分析这些因素作为基础。中俄合作发展的主要是能源项目,所以第(4)问考虑的应该是中俄在能源发展即天然气开采、利用中两国各自的优势,所以我们分析该问题应首先考虑能源发展的影响要素,把握其中的联系,结合实际问题从能源储备、开采技术、政策、资金储备、市场销售等方面综合作出分析判断。如:俄国:世界重要的天然气资源开采和出口国,能源资源丰富;天然气开采历史悠久,开采技术雄厚;中国:经济发展迅速,资金储备雄厚,制造业发展快、水平高,交通运输业发展提供物质条件;中俄国土分布相邻,中国拥有广阔的天然气需求市场,为其提供广阔的市场条件。由此,任何要素都不是孤立的,把握它们之间的聯系,以要素综合为导向,综合地去看待地理事物和地理现象,问题也就变得简单。

(三) 抓住时间空间动态因素,了解地理事物发展的过程

地理综合思维要求我们动态分析地理问题,分别从时间、空间的角度看待地理现象、地理问题产生、发展的过程,推理产生原因,提出解决措施。面对地理问题,拥有动态认识问题的意识,才能更好地把握其发展历程。分析第(3)、(4)问可以抓住时间和空间两个角度,从横向和纵向两个方面去归纳总结,既要在纵向上考虑天然气发展的传统历史工业基础,以及现代国家、社会发展的现状来分析天然气项目实施的背景条件,又要从横向上去分析白令海峡—北冰洋航与中俄两国的地理位置以及空间分布。由此,我们在把握时空综合的基础上,处理问题时既可以关注不同地理事物或现象的差异,又能够关注其自身在时间上的发展变化,使学生更为系统和综合地认识地理问题,培养学生的地理视角,形成综合的地理思维。

二、 区域地理分析过程中的综合思维培养

全国二卷“美国龙卷风”一题主要考察从地理要素综合的角度看待区域地理之间的相互影响和相互作用。分析问题时我们可以采取由易到难、从繁到简这种层层剥茧的方式逐步深入研究,从而完成追因溯果的诉求。同时,整个探究过程也是锻炼学生思维的过程,让学生在追因溯果中了解、把握各个地理要素之间的相互关系,引导学生系统地、逻辑地、综合地去认识和分析研究地理问题。下面我们以第(1)问为例进行解释。

(一) 以因溯果,通过成因分析建立地理思维

知识认知和思维建立是相辅相成、互为前提的。地理综合思维要求我们在看待问题时应该有整体意识,懂得追根溯源,以此达到对知识的深入理解和准确把握。同样知识的认知也要求我们在探究任何地理问题甚至是其他问题时,注重锻炼学生的综合性思维,帮助学生建立地理思维。分析地区龙卷风多发区湿热气团的发源地、抬升原因应首先考虑该地区所处的地理位置、大气条件、下垫面等因素。因此,龙卷风多发区湿热气团的主要源地可以从其所处的海陆位置分析:由龙卷风的发生频次图、美国龙卷风的成因和海陆位置的关系可以看出主要源地是墨西哥湾。抬升的原因则是龙卷风带来的暖湿气团与来自北方的干冷气团相遇,冷暖气团交汇,湿热空气抬升;多发区位于中低纬度地区,太阳辐射较强,所以下垫面升温快,空气受热抬升,空气抬升后,水汽凝结,释放热量,加热又进一步地抬升空气。原因问题的探究是一个层层递进、富有逻辑性的过程,这个过程对于培养学生运用逻辑性思维解决问题的习惯和技能拥有深刻的影响,探析地理现象和地理问题产生的原因过程也是学生地理综合思维的塑造过程。

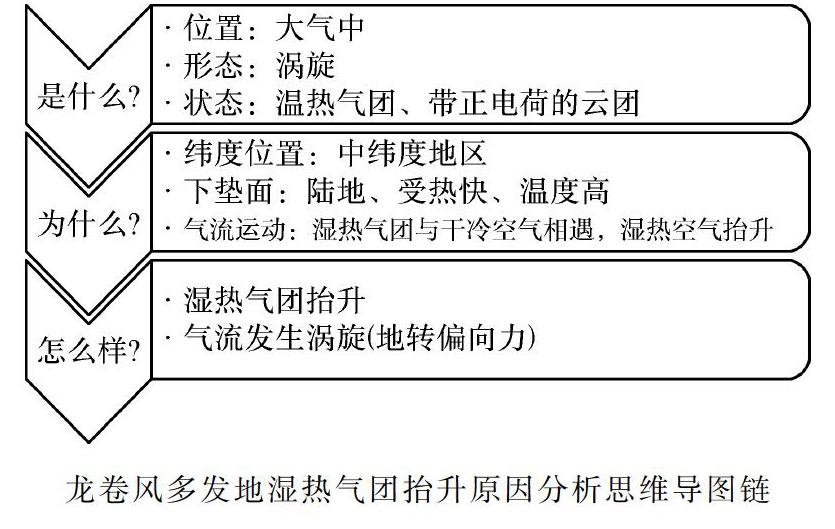

(二) 运用思维导图帮助学生建立知识体系

地理学科的区域性和综合性决定了我们在分析地理现象、认识地理事物的时候应该懂得多角度、全方位地去把握、研究,所以教师在教学过程中应该懂得去引导学生建立这种思维意识,同时综合性思维意识的建立也能够帮助学生形成完善的知识体系,在面对新问题时,可以通过已有的知识经验,有逻辑、系统地得到想要的答案。综合性思维可以通过思维导图的范式加以体现。在探索答案的过程中可以秉持着“是什么”“为什么”“怎么样”的一条逻辑线索,但是在措施题中还会延伸到“怎么办”这一步骤。本题采用思维导图的方式,通过知识体系的建立完成对问题的解答。首先,“是什么”即龙卷风是什么,在概念的把握中教师应引导学生把握其中的重点——“大气中(地点)、涡旋(形态)、湿热气团(状态)、正电荷”。“为什么”即为什么湿热气团抬升,在原因的分析中,注重引导回顾理论知识,根据已有知识经验,结合实际问题作出判断;冷暖气团交汇,湿热空气上升;中低纬度地区,太阳辐射强,下垫面温度较高,湿热空气受热上升。“怎么样”即多发区的湿热气团抬升,气流发生涡旋。

龙卷风多发地湿热气团抬升原因分析思维导图链

从试题的分析中可以看出,区域的认识和解读对综合性能力要求更高,在区域认知的学习中更能凸显综合性思维。同时,综合思维作为地理核心素养的一个重要品格,往往也渗透于其他幾个素养之中,把握综合思维,既可以帮助学生综合认识地理事物和地理现象,又能够培养学生地理核心素养,落实课标素质教育的要求。教师在教学目标、教学设计、教学评价、教学反思等各个环节中都应在以学生为主体的基础上,将地理核心素养的发展作为其教学实施的出发点和落脚点,而综合思维作为其中的重要一个环节更应引起广大教育工作者的关注和实践应用。

参考文献:

[1]丁霞.探析地理综合思维“四维两性”的认知过程及表现[J].中学地理教学参考,2017(10):18-19.

[2]沈慈勇.两道高考地理试题中的“综合思维”[J].中学地理教学参考,2018(2):60-62.

[3]李祥.基于建构主义理论提升学生综合思维能力的教学研究[J].地理教学,2018(11).

作者简介:

陈庆颖,福建省福州市,福建师范大学地理科学学院。