本根论新探

——辅以数学0的数理分析

王俊龙

(上海师范大学学术期刊社,上海200234)

一、缘起:鹅湖之辩引发的争论

《中国哲学史大纲·本根论》曰:“宇宙中之最究竟者,古代哲学中谓之‘本根’。”[1]6无极和太极分别是《老子》和《易传》中具有本根意义的两个概念。《老子》曰:“知其白,守其黑,为天下式。为天下式,常德不忒,复归于无极。”《系辞》曰:“是故《易》有太极,是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。”从出处看,无极和太极都是本根的存在。

周敦颐《太极图说》曰:“无极而太极。太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合,而生水火木金土。五气顺布,四时行焉。五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。”[2]4-5这是将太极理解为阴阳合而为一的情形,同时认为太极本于无极。如此一来,无极成为太极的来处,无极与太极就有了根本上的区别了。

“无极而太极”“太极本无极”引起历史上一段公案:鹅湖之辩。陆九韶、陆九渊认为周氏的“太极本无极”是“太极头上安头”,朱熹认为不是这样的,“无极而太极”是“无形而有理”的意思。“这场辩论没有什么结果,而且以朱陆失欢告终。”[3]12-13无极与太极之辩本是一个学术问题,后来竟演变为一个政治事件,因为著《太极通书解》维护“无极而太极”之说,“朱熹之学被指为伪学,导致诸多朝臣被罢官,蔡元定被流放,这就是著名的‘庆元党禁’”。[3]21“然而随着韩侂胄北伐的失败,党禁解除,朱学遂定为一尊。周敦颐等被作为‘先儒’,从祀孔庙。《周氏太极图》的地位也就日益提高。影响及于金朝,金末的文士们也以周敦颐为理学开山之祖。”“明代理学的统治更加巩固,《周氏太极图》的地位也更加崇高。”[3]21-22

无极和太极分别是《老子》和《易传》中提出的宇宙之根本,在周敦颐之前没有人论及二者的关系,《太极图说》中“无极而太极”之说使二者有了根本性的分别。著名的鹅湖之辩也没有解决二者的关系问题,从最终周敦颐及其《周氏太极图》获得的崇高地位看,太极是落在无极之下的地位。这是道学占了理上的先机。

现在的问题是,仅凭周敦颐的《太极图说》就能把无极和太极的关系摆得十分妥贴的了吗?如果只限于周敦颐的《太极图说》文本本身,讲无极和太极的关系是“无极而太极”“太极本无极”,这是没有任何问题的,因为这只是周氏一家之言。但是,如果在知识共同体范围内讨论“无极而太极”“太极本无极”之说,则问题的性质就发生了根本的转化。因为,这涉及到《老子》的无极和《易传》中的太极到底意指什么以及二者到底是什么关系的问题。经验告诉我们,在讨论问题时使用自然语言会产生歧见等方面的不足之处,因此,想要厘清无极和太极之间的关系问题就不能满足于像鹅湖之辩那样的方式及其结果。有鉴于此,本文将采用文本解释(自然语言的)和数理分析(数理语言的)对无极和太极的本义及其关系做一番新的考察。也借此机会弥补一下当初博士论文这方面研究的不足。由于时间仓促,不当之处敬请方家指正。

二、无极和太极的文本解释

从文本上分析无极和太极的本义是一个比较通行的研究方法。

(一)《老子》中无极的本义

《老子》曰:“知其雄,守其雌,为天下谿。为天下谿,常德不离,复归于婴儿。知其白,守其黑,为天下式。为天下式,常德不忒,复归于无极。知其荣,守其辱,为天下谷。为天下谷,常德乃足,复归于朴。”

从无极与婴儿、朴相并列的排比句式看,三者当是近义(隐喻)词,是说无极是根本的来源(复归处),同时包含最初(像婴儿尚单纯)和素简(如纯朴非杂芜)之义。

从构词成分看,无极由极和否定词无构成。极的本义是什么呢?《说文》曰:“极,驴上负也。从木,及声。”极的本义是驴背上载物的木架。今极是極的简化字。《说文》曰:“极(極),栋也。”栋就是房梁、屋极。无极就是对屋极、木架(有形有限存在)的否定。在这样的解释下,无极就是无形且无限的意思。无极就是无穷,即王弼所谓的“不可穷也”。[4]75

从《老子》文本出处的上下文关系看,无极是万事万物单纯的初始状态。而从构词的分析看,无极是无形无限的意思。

(二)《易传》中太极的本义

《系辞》曰:“是故《易》有太极,是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。”

太极是易的根据,是根本的(未分化的)起始,是阴阳(两仪)的本原或生发者。

从构词成分看,太极是由极和形容词太构成。太,古作大,又作泰。太,就是极大之义。太极就是最大的存在之义。无极是具有无限可能性的、未展开的、至纯的本始、根本。太极就是最大的存在之义。从词源上看,无极和太极是同义词,是对“本根”的不同称谓。无限的存在即最大的存在,最大的存在即无限的存在。最大的存在必然是无限大的存在,无限的存在必然是不可限量的存在。

三、“本根”的其他称谓

通过文本分析可知,无极和太极是“本根”的不同称谓。

对同一事物的不同称谓,不仅表现在不同的文本中,也表现在不同的语言中,甚至表现在同一文本或语言中。这一文化现象也反映在了“本根”的称谓上。

(一)《老子》对“本根”的称谓

《老子》对“本根”的称谓可谓多矣。除了无极,还有玄牝、谷、大、无等。

玄:《老子》曰:“无名天地之始,有名天地之母。”“此二者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。”

谷神:《老子》曰:“谷神不死,是谓玄牝。”

玄牝:《老子》曰:“玄牝之门,是谓天地根。”

天门:《老子》曰:“天门开阖,能无雌乎?”

大:《老子》曰:“有物混成,先天地生。”“吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。”“万物归焉而不为主,可名为大。以其终不自为大,故能成其大。”

大象:《老子》曰:“执大象,天下往。”“大象无形。”

一:《老子》曰:“昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下贞。其致之。”

无:《老子》曰:“天下万物生于有,有生于无。”

道:《老子》曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”“道者,万物之奥。”

《老子》称“本根”为“一”,又称“本根”为“无”。《老子》曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”王弼注曰:“万物万形,其归一也。何由致一?由于无也。”王弼视“一”和“无”为等同。

(二)《老子》对“本根”性状的描述

《老子》不但对“本根”冠以各种称谓,对“本根”的性状也做了多种描述。

无名:无名天地之始。

不可名:其上不皦,其下不昧,绳绳不可名。

无状:复归于无物,是谓无状之状、无物之象。

玄德:生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

不仁:天地不仁。

不自生:天地之所以能长且久者,以其不自生。

不死:谷神不死。

无光:视之不见曰夷。

无声:听之不闻曰希。

无形:搏之不得曰微。

《老子》明确指出,“本根”的上述性状“不可致诘,故混而为一”。

(三)中国古代对“本根”的称谓

中国古代对“本根”的称谓可谓精彩纷呈。把“一”作为“本根”可谓共识。

《淮南子·诠言》曰:“一也者,万物之本也,无敌之道也。”

围绕“一”,尚有把“本根”称作为“太一”和“大一”者。

《吕氏春秋·大乐》曰:“音乐之所由来者远矣。生于度量,本于太一。太一生两仪,两仪生阴阳。阴阳变化,合而成章。”“万物所出,造于太一,化于阴阳。”

《礼运》曰:“夫礼本于太一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时。”

《庄子·天下篇》曰:“以本为精,以物为粗,以有积为不足,澹然独与神明居,古之道术有在于是者。关尹老聃闻其风而悦之。建之以常无有,主之以太一,以濡弱、谦下为表,以空虚不毁万物为实。”

《周易集解》引虞翻:“太极,太一也。”

《周易集解》引韩康伯:“道者何?无之称也。无不通也,无不由也。况之曰道,寂然无体,不可为象。必有之用极而无之功显。”

董仲书则把“元”作为本原。《春秋繁露》曰:“元犹原也。……故元者为万物之本,而人之元在焉。”

以上都是把“本根”或本原视为“一”的看法,属于一元论。这样的“本根”说也可称之为混沌说。混沌又名浑沦,强调“本根”混而未分的状态。

《列子·天瑞篇》:“昔者,圣人因阴阳以统天地。夫有形者生于无形,则天地安从生?故曰:有太易,有太初,有太始,有太素。太易者,未见气也;太初者,气之始也;太始者,形之始也;太素者,质之始也。气形质具而未相离,故曰浑沦。浑沦者,言万物相浑沦而未相离也。”

混沌也可称为“混一”。“‘混一’或许可以有两种解释:一是指把‘繁多’包裹起来的‘外壳’,‘繁多’统一在‘混一’里。……再是指世界、宇宙生成的过程,是从‘混沌初开’的‘一’起始,进而衍生为‘繁多’。”[5]序9

四、超越“一”“多”二元矛盾论

(一)“一”“多”二元矛盾论

持“混一”论者多半会陷入“一”“多”二元矛盾论。“我更愿意把这两种状态称为单元的和繁多的状态。其中一个是集合归并,另一个是分配。”[5]148“把一和多、把系统的集合和分配混合起来,或者说组合起来。系统在分配中出现,并在其中消失;分配又在系统中出现,并在其中消失。”[5]149“上帝不停地散开成为诸神,而诸神又不停地彼此结合成为上帝。”“我是我独自一个,我只是勉强地是个众多。……我试图摆脱二元论的困惑。”[5]177

“一”“多”二元矛盾论,本质上是“无”“有”矛盾论。《老子》曰:“天下万物生于有,有生于无。”《乾坤凿度》曰:“一者,无也。”因此,“一”就是“无”,“多”就是“有”。“一”“多”二元矛盾论就是“无”“有”二元矛盾论。无论是古代中国还是古希腊,无论是现当代中国还是现当代西方,思想家们几乎少有例外地都陷入“一”“多”二元矛盾论或者“无”“有”二元矛盾论中难以自拔。

(二)惠施的“本根”二元论

惠施则慧眼独具,从浑沦的“一”中看到“本根”实为两个“一”:一是“大一”,一是“小一”。

《庄子·天下篇》引曰:“惠施……曰:至大无外,谓之大一。至小无内,谓之小一。”

惠施的“本根”二元论,学界尚存在误解,因而导致评价不到位。对于惠施的“大一”“小一”,存在两种不太确切的理解:

一种是把“大一”理解为无穷大,把“小一”理解为无穷小。“惠施对于数学史的贡献,首先就在于他第一次明确地表述了‘无穷大’和‘无穷小’这两个极其重要的数学概念。他的十大背理之首──‘至大无外,谓之大一。至小无内,谓之小一’便是对这两个概念的精辟的定义。”“最大者没有外界,这便是无穷大,惠施称之为‘大一’;最小者没有内限,这便是无穷小,惠施称之为‘小一’。”[6]64但是,“大一”是最大者,比无穷大还大。“小一”是最小者,比无穷小还小。

另一种是把惠施的“小一”理解为原子。“在中国哲学中,类似西洋所谓原子论的,是惠施的‘小一’说。”[1]6这是把最小者看作是事物的最小单元──原子了。

惠施的“大一”“小一”是讲“本根”的两种绝对存在状态,属于“本根”二元论,揭示了万事万物其大不过“大一”、其小不过“小一”的真相。可以毫不夸张地说,与同时期的思想家将阴阳视为源于“太一”的分化相比,惠施的“本根”二元论是极其抽象、高度思辨、非常超前的,代表了中国古代哲学的最高水平。即使放在世界范围内,惠施的“本根”二元论也是独树一帜的。惠施的“本根”二元论是超越于“一”“多”二元矛盾论或“有”“无”二元矛盾论的。

惠施的“本根”二元论中的“大一”就是“太一”。太即大。“大一”说明了“本根”的最大性。“小一”说明了“本根”包含最小性。换句话说,“本根”具有最大和最小一对相反的性质。“本根”是一对绝对矛盾体。比较而言,“一”“多”二元矛盾论者都没有意识到“一”(“大一”)的对立面不是“多”而是“小一”。不得不接受这样一个事实,“一”“多”二元矛盾论者或“有”“无”二元矛盾论者在“本根”问题上犯了错。

五、“本根”数论:基于数学0的分析

“本根”是万事万物的本原,也是数学的本原,因此,“本根”问题不仅是哲学问题,也是一个数学问题。解决数学上的“本根”问题亦有助于解决哲学上的“本根”问题。

(一)“本根”的“一”与数学上的“1”

《老子》曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

《黄帝四经·道原》曰:“一者其号也,虚其舍也,无为其素也,和其用也。”

《凡物流形》曰:“闻之曰:一生两,两生叁,叁生母,母成结。”

“一个网络从来只是个纽结,一个信号从来只是声波的总和,一个复杂事物从来只是简单事物。”[5]181“一”既是哲学上的“本根”,那么一定与数学上的“1”发生关联。“我更愿意把这两种状态称为单元的和繁多的状态。其中一个是集合归并,另一个是分配。”[5]148“本根”的“一”是“繁多”的集合,那么,“本根”的“一”就具有数学上全集的含义。布尔代数中的全集“1”包含其中众多的逻辑变量,表明“一”是“多”的统一。这就从数学上证明了,“一”与“多”并非矛盾关系。因为“多”是“有”,所以,“一”也是“有”。当然,“一”是“全有”。“全有”与“全无”构成一对矛盾。在布尔代数中,“1”是全集,“0”是空集。空集就是“全无”。布尔代数中的“0”是空的意思。[7]568-577请注意:布尔代数中的“0”不是“本根”意义上的“无”。

(二)“本根”的“无”与数学上的“0”

《老子》曰:“天下万物生于有,有生于无。”

“无”既是哲学上的“本根”,那么一定与数学上的“0”发生关联。

“无极图就是数学符号中的0。”“0(零)就是无,空洞无物,是与‘形’和‘象’相比较而言的。”[8]22“0为无极。”[8]40“无,即无极,数学上之0。”[9]237

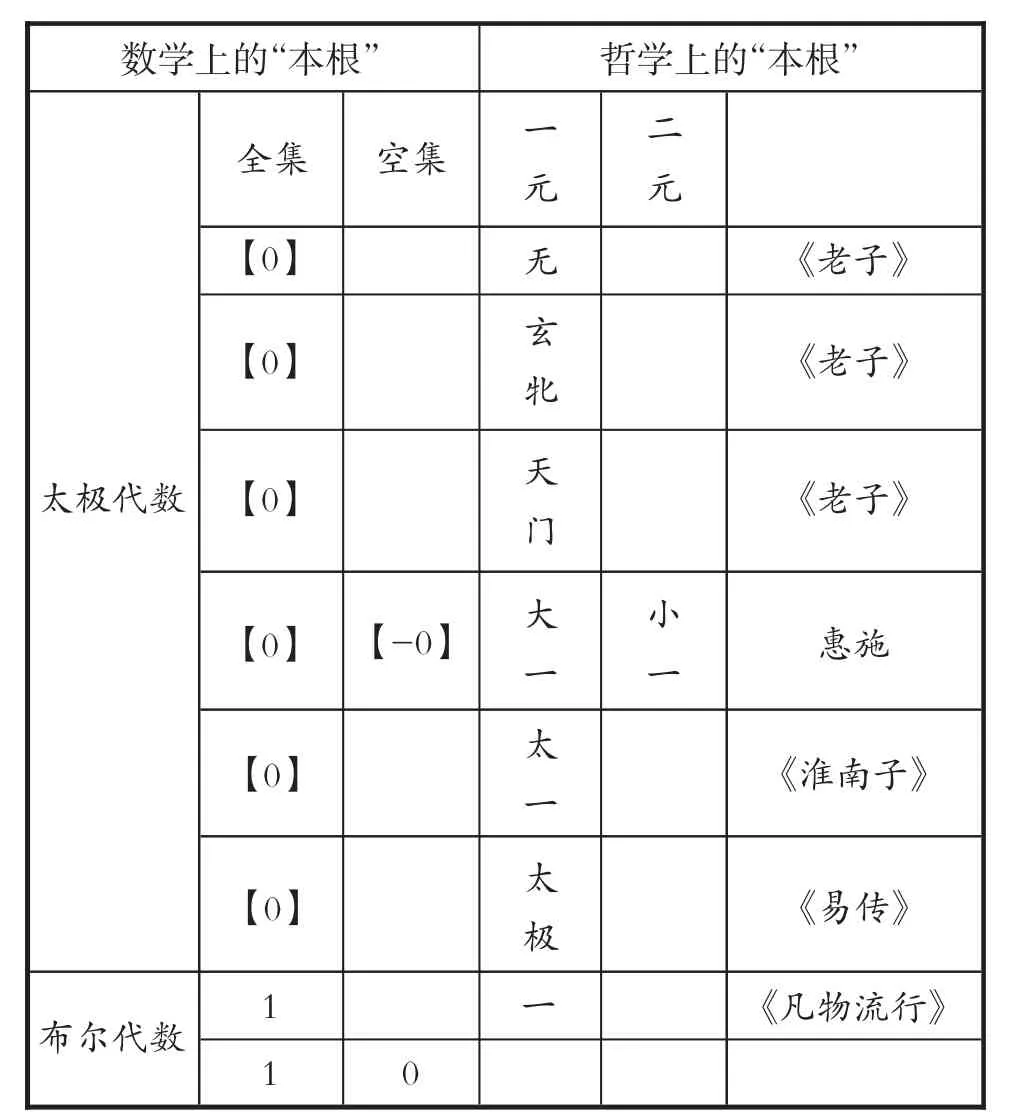

在太极代数[10]和广义太极代数[11]中,0 是绝对全集。为了与布尔代数中的“0”相区别,记【0】为太极代数和广义太极代数中的0,代表绝对全集。[12]1,143

太极代数是非布尔代数[12]142-155,广义太极代数是一般非布尔代数[12]230-234。

【0】是“本根”意义上的“无”在数学上的反映。在太极代数和广义太极代数中【-0】表示的是绝对空集。

【0】既是《老子》中的“无”也是惠施的“大一”。

【-0】对应惠施的“小一”,但在《老子》中没有明确的相对应的概念。

通过太极代数和广义太极代数可以将中国典型的“本根”论串连起来,见表1。表中的空缺部分或表示认知上的缺项。

惠施的“大一”“小一”二元论与太极代数和广义太极代数中的【0】和【-0】是相对应的。此证惠施的“大一”是最大的“本根”,对应数学上的绝对全集,“小一”是最小的“本根”,对应数学上的绝对空集。说明惠施的“大一”“小一”二元论不仅是哲学上的“本根”也是数学上的“本根”。

最主要的是,惠施的“大一”“小一”二元论与《老子》的“无”“本根”论存在一致之处。《老子》的“无”与惠施的“大一”是一致的,都对应太极代数和广义太极代数中的【0】。

六、数学上的“本根”【0】是单象限时空

世界或宇宙是一个整体。哲学上的“本根”“太一”就是“整一”。“整一”是单象限的、时空一体的。“本根”的单象限时空这一性质是由“太一”的单一性或独一性所决定的。

表1 哲学上的“本根”与数学上的“本根”的对应关系

惠施的“大一”“小一”二元论对应于数学上的新型逻辑代数,因此,太极代数和广义太极代数属于“本根”代数。

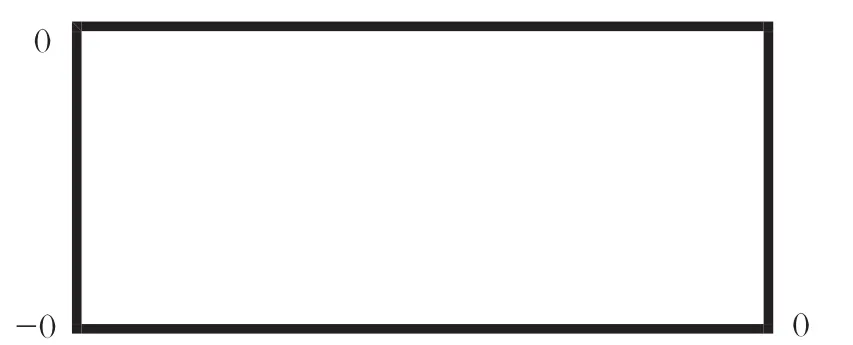

太极代数和广义太极代数证明,单象限空间可以通过一维直线表示,也可以通过二维平面表示,还可以通过三维立体表示,当然,也可以通过任意高维的超立方体表示。代表一种全新的时空认知观。一维和二维的情形见图1和图2。

图1 直线表示的单象限时空

图2 平面表示的单象限时空

七、几点辨析

鉴于“本根”的性质和数学上的“本根”代数的发现,这里对于“本根”形态的一些常见误解作一个简单的说明。

(一)误将“本根”意义上的“一”直接对应数学上的“1”

最常见的是,将太极或太一视为“有”并对应数学上的“1”。同时,将无极视为“无”并与数学上的“0”相对应。

大家都知道,在中国古代哲学中,“太一”和“无”的“本根”意义是一样的。二者只是称谓不同,其内涵是一样的。

数学上的“1”和“0”是不相等的。在布尔代数中,“1”和“0”的意义是完全相反的。布尔代数中的“1”是全集,“0”是空集。[13]22-27

因此,简单地把中国的“本根”概念“太一”与“1”对应,同时又把中国的“本根”概念“无”与“0”对应,这样的做法显然是错误的,明显地违反了逻辑上的同一律。

另外,布尔代数中的“1”是相对全集,不是绝对全集,不能与“本根”意义上的“一”对等。

(二)误将阴爻对应数学上的“0”

大家知道,易卦是由阴爻、阳爻组成的,而二进制数是由1和0组成的。由于形态上的同构关系,莱布尼兹认为易卦是二进制数。[14]81-84

其实,阴阳是对待关系,阴阳爻也是对待关系。最主要的,阴和阳是实在的,非“本根”的。阴阳两方面都是“有”,其中没有一项是“无”。在太极代数中,阳爻用“1”或【1】表示,阴爻用“-1”或【-1】表示。

(三)误将“无极”视为0维空间,将“太极”视为一维空间

太极代数和广义太极代数证明,“本根”的性质在数学上表现为单象限时空。单象限时空是无限时空。单象限时空有别于欧氏空间。更确切地说,单象限时空可表现为任意维的欧氏空间。

因此,“无极”和“太极”都属于单象限时空。将“无极”视为0维空间,将“太极”视为一维空间;或者,将“无极”视为无限空间,将“太极”视为有限空间,这样的做法在数理上都是难以说得通的。

(四)误将“有”和“无”视为一对矛盾

有无矛盾观充斥古今中外的思想界,但是,这是一种错误的矛盾观。因为,惠施的“大一”“小一”二元论、太极代数和广义太极代数都证明,“本根”意义上的“无”是非空的、全有的。因此,“本根”意义上的“无”是不可能与包含于其中的任何“有”产生矛盾的。

“无”与“空”是一对矛盾关系。“有”是分阴分阳的,阴和阳是一对矛盾关系。当然,在数学上、哲学上的矛盾关系表现为逻辑上的互补关系。

(五)误以为“太极本于无极”

无极和太极分别是《老子》和《易传》中的“本根”概念,因此,二者之间是不存在发生意义上的先后关系的。退一步讲,即使将“无极”和“太极”视为矛盾关系,也不能证明二者之间有发生意义上的先后关系。比如,惠施的“大一”和“小一”是矛盾关系,但是,不可能证明二者之间孰先孰后。同样,太极代数和广义太极代数中的“空”和“无”是逻辑互补关系,也不可能证明二者之间孰先孰后。

综上所述,中国哲学中的“本根”思想是丰富而深刻的。由于传承的来源有别,或而因为语言上的差别,更因为“本根”具有最为丰富的内涵,其表现又是最多样的且是不断变化中的,因此,“本根”的称谓也是多样的。这多少会增加交流和理解上的困难,甚至难免导致误解的产生。

“本根”问题虽然一直以来表现为哲学问题或世界观问题,但是,幸运的是,太极代数和广义太极代数的发现有助于数理方法的引进。现在有了通过数学方法解决哲学上的“本根”问题的途径,这有助于澄清一些哲学上的老大难问题。本文算是一次尝试,希望能对于“本根”的认知有一点参考意义。