试析南宋同安监、宿松监异版铁钱的相关问题

(安徽博物院) (安庆市钱币学会) (合肥市文物管理处)

一 同安监、宿松监及其铸币

舒州是宋代设于江淮之间的府州之一,州治在今安徽省潜山市城区。据《元丰九域志》载,宋初,华夏版图分为十五路,舒州属于淮南路,至南宋庆元元年(1195)升为安庆府,领五县一监:怀宁、桐城、宿松、望江、太湖、同安。到南宋中后期,府治经几次搬迁,最终确立了今安庆城的位置,而舒州却成了历史名称。

1.同安监的设立和废、复、罢及监址

舒州同安监早在北宋时期就已经设立,设立时间有熙宁六年(1073)与熙宁八年(1075)两说。同安监作为南宋乾道年间江北首置铁钱监,至南宋自乾道六年(1170)始铸造铁钱,其后经历了六次废、复。

[乾道六年二月]丁亥,复置舒州同安监,铸铁钱……庚戌,遣司农寺丞许子中诣淮西,措置铁钱。(《宋史》卷三四《孝宗纪》)

[乾道六年五月]置舒州铁钱监,从发运使史正志之请也,每岁以五十万贯为额。(《皇宋中兴两朝圣政》卷四八)

[淳熙二年] 正月“甲午,废同安、蕲春监”(《宋史》卷三四《孝宗纪》)

又云[ 淳熙元年] 正月十一日“诏舒、蕲州住罢鼓铸铁钱”《宋会要辑稿·职官》四三之一七三

[淳熙五年十二月]辛丑,复同安、蕲春监。(《宋史》卷三五《孝宗纪》)

[嘉泰三年秋七月]壬午,权罢同安、汉阳、蕲春三监铸钱(《宋史》卷三八《宁宗纪》)

[嘉泰三年]罢舒、蕲鼓铸,开禧三年复之。(《宋史》卷一八〇《食货志·钱币》)

[开禧元年六月]壬寅,复同安、汉阳、蕲春三监。(《宋史》卷三八《宁宗纪》)

[嘉定七年]十二月甲午,复罢同安监铸钱。(《宋史》卷三九《宁宗纪》)

舒州同安监最终废罢时间目前尚无定论。《宋史·宁宗纪》、《两朝纲目备要》、《续宋资治通鉴》、《文献通考·钱币考》等中都明确记载,同安监最终废罢时间为嘉定七年(1214)十二月。但目前钱币实物及各家钱谱中均仅见到“嘉定通宝”背“同三”“同四”钱币,且背“同四”钱币目前仅发现一枚。这可能分别为嘉定三年(1210)或四年(1211)所铸,如果按照预铸钱币的习惯来算,也可能均铸造于嘉定三年。由于至今未发现嘉定五年、六年、七年所铸钱币,对于同安监最终废罢时间还需要钱币实物的进一步证实。

根据《宋史·地理志》、《元丰九域志》载,同安监监址位于“州东八十里”。当时舒州的州治在今潜山市梅城镇,“州东八十里”的范围较大,使得学者对于同安监的监址所在争议颇多。目前主要有怀宁月山、怀宁山口镇、枞阳境内、潜山县城、桐城练谭镇等五种观点。我们认为由于舒州钱监的总管由州治兼之,管理机构当设立在州治所在地,而钱监的众多原料、产成品、一部分设备等并不在州治之地,可能存在生产基地与管理机构、仓库分置的情况。

2.宿松监的设立和废、复、罢与监址

宿松监是宋代舒州铸造钱币的钱监之一,关于宿松监的记载文献上很少提及。南宋时期浙江人汪革(一说宿松富豪汪革)在宿松因山作炭,置办铁作坊,高峰时工人达到五百余。南宋宿松监的设立时间,大致有乾道六年(1170)[1]、乾道七年(1171)三月[2]两种说法。陆游《渭南文集》卷三十八《监丞周公墓志铭》载“先是同安、宿松两监岁铸三十万缗”,可见宿松监已经发展成为与同安监并列的舒州两大钱监。至淳熙十年(1183)并入同安监,《宋史·食货志》载“(淳熙)十年,并舒州之宿松监入同安监”。对于宿松监的监址问题,有学者调查发现大量铁渣及散碎塔坩埚残片,认为监址位于宿松县城东五里处的铁砂嘴,这还需进一步证实。

3.两监的铸币量

南宋乾道年间(1165~1173),两淮地区全面禁铜钱改行铁钱。同安监在南宋改铸铁钱后,成为江北最大的铁钱监之一。《宋会要辑稿·职官》载:乾道六年十一月二十八日官员奏折“近降指挥鼓铸铁钱岁额五十万贯”,宋孝宗批复时将岁额提高至六十万贯,“江西各监共三十万贯,淮西各监共三十万贯”。淮西此时的钱监有同安监、蕲春监、宿松监及齐安监,其中齐安监既无实物也没有文献记载,铸造情况存疑。按照剩下三监平均额度来看,同安监和宿松监的铸额共二十万贯。《宋史·食货志·钱币》载乾道七年(1171),“舒蕲守臣皆以铸钱增羡迁官”,说明同安监、宿松监以及蕲春监都完成或者超额完成了年铸额。淳熙二年(1175),舒、蕲两州停铸铁钱,至淳熙五年(1178)恢复,“诏舒州岁增铸十万贯,以三十万贯为额”舒州两监年铸三十万贯,达到了舒州铸造铁钱的高峰[3]。

二 同安监、宿松监所铸异版铁钱

同安监设立铸造铁钱达八十余年之久,铸造了乾道、淳熙(纯熙)、绍熙、庆元、嘉泰、开禧、嘉定7 个年号的铁钱。宿松监从开铸到淳熙十年(1183)并入同安监,存世十多年,铸造了乾道、淳熙两个年号的铁钱。自上世纪八十年代开始,滁州市南郊、北郊[4],五河小溪乡[5],合肥金斗城[6],桐城慈云巷[7],潜山县太平寺[8],嘉山县[9]等地就陆续出土两监所产铁钱,我们将其与高邮出土铁钱,并综合各类钱谱、收藏中明确为两监所出铁钱进行了归纳和整理[10]。两监所铸铁钱包括乾道元宝、淳(纯)熙元宝、淳熙通宝、绍熙元宝、绍熙通宝、庆元通宝、嘉泰元宝、嘉泰通宝、开禧通宝、嘉定通宝;且以小平、折二钱居多,折三极为少见;面文分旋读、直读两种,字体涉及真、篆、行、真书异体、面篆背隶等;背文的式样非常多,或铸监名、或加年代、或添星月等,根据目前统计结果共72 种,其中同安监相关的45 种,宿松监相关的27 种。在这些纷杂的铁钱中,我们发现很多铁钱的背文版式特别,不同于寻常铁钱的版式,我们将这些铁钱归于异版铁钱,大致可以分为五类:

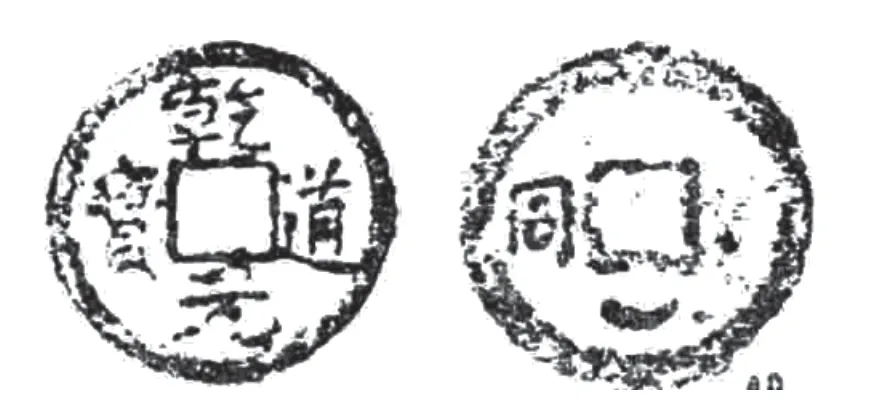

1.双同、双松类 这类背文中,“同”“松”均出现两次,如上下双同(图1)、上右双同(图2)、上下双松(图3)、下右双松(图4)等。主要为乾道元宝小平、折二钱。

2.新式对钱类 这类背文两两相对,位置相互反转,如上松下星(图5)、下松上星(图6)、上松下月(图7)、下松上月(图8),上同下星、上星下同等。主要为乾道元宝小平、折二钱,尤以折二多。

3.卧、倒类 这类背文多为同、松旋转90°或180°,形成的特殊字相,如下倒同(图9)、下倒松(图10)、下卧同(图11、12)等。以乾道元宝、淳熙元宝小平、折二多。

图1 乾道元宝背上下双同

图2 乾道元宝背上右双同

图3 乾道元宝背上下双松

图4 乾道元宝背下右双松

图5 乾道元宝背上松下星

图6 乾道元宝背下松上星

图7 乾道元宝背上松下月

图8 乾道元宝背下松上月

图9 乾道元宝背下倒同

图10 乾道元宝背下倒松

图11 乾道元宝背下卧同

图12 乾道元宝背下卧同

图13 淳熙元宝背上同下七

图14 淳熙元宝背上同下玖

4.数字异体类 自淳熙七年(1180)始,朝廷规范了铁钱的版式、背文下铸年号的年序。一般年序的大小写较固定,但也出现了个别反常的版式,如淳熙七年(1180)所铸淳熙元宝,同安监、宿松监所铸铁钱背文一般皆为“同柒、松柒”,却出现少数背文“同七”(图13);淳熙九年(1182)两监铸币一般为“同九”,但出现了极少数背文“同玖”(图14)。

5.其他类 这类背文多为同或松加数字、日、月、星,种类多且杂,如上松下日(图15)、双松下月、上松下柒左星、下卧松右月、下松右星、右下双同左二、左同下星、左同右星下月(图16)、上同下十四右八等。主要为淳熙元宝折二、乾道元宝折二,至迟至绍熙元宝。

对于以上这五类异版铁钱,之前我们一般多将其认作错版币,尤其是前三种铁钱更认为是在翻砂铸造的过程中出现差错的错版币。对于宋代铸钱方法的了解,主要来自明末宋应星所著《天工开物》,“凡铸钱模以木四条为空匡……土炭末筛令极细,填实匡中,微洒杉木炭灰或柳木炭灰于其面上,或熏模则用松香与清油。然后以母钱百文(用锡雕成),或字或背布置其上。又用一匡如前法填实合盖之。既合之后,已成面、背两匡,随手覆转,则母钱尽落后匡之上……”宋代铸钱工艺应与明代不完全一样,但大致相差不多。自北朝时期就出现的翻砂铸造工艺[11],至宋代已经较为成熟。

图15 乾道元宝背上松下日

图16 乾道元宝背左同右星下月 (高邮铁钱)

图17 背文双“同”字比较

图18 背文双“松”字比较

首先来看下双同、双松类,这类双字钱均以乾道元宝的小平、折二钱为多,淳熙及以后均没有发现这类铁钱,并且不止在同安监与宿松监,蕲春监铸造的钱币上也同样出现了这种背文的情况。之前学者一般认为是背上同、松或左同、松,在铸造过程中,错误地翻转了90°或180°后,又再次按压,出现了双字的情况[12]。如果这种解释成立,那么再次按压的时候会出现更正的痕迹,或边或穿总会有些移范瘢痕,或者因为二次按压造成前一次的背文模糊。从目前统计的该类铁钱来看,分为两种:一种背文确有瘢痕的情况,但出现的数量极少,存在母钱的二次按压,并且背文字体一致,应该为错版币;另一种背文清晰且没有移动轮廓的痕迹,出现数量较多,我们将该种背文拆解下来,可以发现两个字有着明显不同的写法,这显然不是由同一枚母钱转动不同角度按压能够造成的(图17、18),那么极有可能是在翻砂后的范上直接刻划了另一“同”或“松”字,并且在这个过程中,并没有对原有错印之字进行涂抹更正。综合以上情况,我们大胆推测,这应该是南宋两淮钱监所铸铁钱的一种新版式。因而对于背文双字类铁钱,应该综合瘢痕、背文字体等情况具体分析。

其次新式对钱类,在宿松监和同安监均有发现,出现于乾道元宝,且以折二居多。此背文文字清晰,且两两相对,映然成趣。与熟知的宋代对钱不同,此类铁钱以背文为对,应是宿松监与同安监所创造的新式对钱。

第三类卧、倒类的异版铁钱,以乾道元宝、淳熙元宝小平、折二为多。这类铁钱也明显分成两种:一种是钱边、穿处有移动的瘢痕,或者文字呈斜向书写的奇特状态,非正书;另一种是完全无瘢痕、无交叠痕迹,文字也是正立的状态。这类铁钱的区分与双字类铁钱相似,其中第一种可以断定为明显的错币,第二种则存在特殊版式的可能。

第四类铁钱虽然是极少的,但不可能是错版或铸造缺陷,应是固定版式。

第五类异版铁钱,所涉及的种类众多,多与数字、日、月、星相组合。通过统计发现,这类纷杂的背文延续时间较长,集中于乾道与淳熙年间(1165—1189),多为乾道元宝、淳熙元宝折二钱,至迟至绍熙元宝。这类异版币在同安监与宿松监上没有形成固定的格式,如上松下日、双松下月、上松下柒左星等;并没有发现上同下日、双同下月、上同下柒左星等相应的铁钱。在这类铁钱中,有很多更像是其他背文种类的衍生品,如绍熙元宝背右下双同左二、淳熙元宝背上同下十四右八。这里的“二”与“八”很是特别,目前相关研究或有铸造批次与范次两种可能性的讨论。滁州市出土的南宋铁钱中还发现了一枚淳熙通宝背“春十二下”。对于这个“下”字,学者认为与“舒蕲铁钱并增铸五万贯”一事相关,可能为了计数的方便,蕲春监在铸造增铸的那部分淳熙通宝时,于背文加铸了一个下字,以便于与原铸额的“春十二”相区别[13]。也有学者将绍兴监所出嘉泰元宝背上“利”下“六十”归于“纪监及纪范次类”,“六十”指示的是范次。那么这里绍熙元宝的“二”、淳熙元宝的“八”,究竟是铸造批次、范次,还是铸造时间?尚待进一步研究证实。但是不可否认的是,从目前发现来看,至少这类背文的铁钱是极少的,不具备普遍现象,或与绍熙元宝背右下双同、淳熙元宝背上同下十四有关。淳熙、绍熙年间(1174—1194),江北地区曾经出现了严重的铁钱私铸情况,“……铁冶司欲取胜盗铸者,遂翻新样,四季别为字文……”[14]。不仅如此,在铁钱重量上也做了改变,这些变动造成铁钱“季为一样,自铸工不能记忆,民间何有辨认!”的局面。可能在这种历史背景下,为了区别于私铸铁钱,铁冶司改变了铁钱的版本,在绍熙元宝背文上增加了“二”、淳熙元宝背文上增加了“八”,作为一种新的版本而出现呢?由于这类钱文出现的时间比较短,数量不多,留存下来的就更少。

三 异版铁钱出现规律及背景

为进一步了解同安监、宿松监乾道至嘉定铁钱铸造的情况,我们对这一时期铁钱版本进行数量的统计。由于考虑到样本范围的有效性,尽可能减少因收藏喜好造成偶然性样本数量的发生,我们集中对1985 年出土的高邮铁钱进行了统计[15]。统计结果显示,铁钱背文种类多样,涵盖了以上异版铁钱范畴中的大部分,即异版铁钱的第1、2、5 类。以淳熙元宝折二、小平钱最多,其次是乾道元宝折二、小平钱,绍熙元宝小平钱。庆元通宝背文种类虽多,但是已经形成了上同下元至七的版本。至绍熙元宝后,背文种类已经基本固定为相关的几种了。

这一变化规律可能与当时的历史背景密切相关,根据《宋史·食货志·钱币》、《宋史·孝宗纪》、《皇宋中兴两朝圣政》、《宋史全文》等文献记载,汪圣铎先生在《南宋铁钱相关问题》[16]中对南宋江北铁钱区形成过程的详细分析,可以知道南宋孝宗乾道元年(1165)开始于江北行用铁钱,“乾道初,诏两淮、京西悉用铁钱”,次年于淮南正式发行淮交,随即禁铜钱过长江北。乾道五年(1169)八月,孝宗“命淮西路铸小铁钱”,次年“措置即舒、蕲二州铸夹锡(铁)钱”,又次年令江西路铸铁钱供应江北,至淳熙五年(1178)“禁两淮铜钱,复行铁钱”。自乾道五年至淳熙十年(1183),孝宗先后下达了十六次诏敕,淳熙十年,因为诏敕落实不利,孝宗下了第十七次命令“时铜钱之在江北者,自乾道以来悉以铁钱易之,或以会子一贯易铜钱一贯。其铜钱输送行在建康、镇江府。凡沿江私渡及边径严禁漏泄,及于边界三里内;立堠,如出界法;其易京西铜钱如两淮例”,最终至光宗绍熙时期,两淮、京西、湖北的铁钱区基本连成一片,形成统一的江北铁钱区。为了维护江北铁钱区的封闭性,禁止铁钱因贸易流入江南,孝宗淳熙二年(1175)十月,下令“自淮南将带铁钱过江之人,依乾道九年(1173)五月十八日铜钱罪赏减二等断罪”,淳熙十年九月,重申“禁内郡行铁钱”。江北地区大量的铜钱通过会子或者铁钱置换,输送至江南。乾道六年(1170),行在和建康、镇江三务长的收入,诏定数额就已达到两千四百万贯[17]。即便仅从同安监、宿松监的岁铸额来看,也可以知道充斥于江北地区的铁钱数量之巨。江北铁钱的岁铸额一度超过了全南宋铜钱岁铸额,淳熙十年至绍熙二年(1191)上半年,“同、春两监通铸过四百余万贯,七年之前及他监所铸又未有数”[18]。在如此高的岁铸额下,是铁钱铸造质量的粗糙,“淳熙十五六年以至绍熙元、二,则顿呈粗恶”,加之铁钱私铸的盛行,造成江北铁钱流通不畅,购买力下降,两淮地区出现了贱铁钱,“金银官会无不高贵”[19]的局面。面对铁钱私铸盛行的情况,铁冶司更改铁钱重量,翻铸新样,“四季别为字文”,更加重了江北铁钱混乱的局面,最终在绍熙三、四年以及嘉泰初年(1201),江北一度出现铁钱危机。面对这种情况,宋朝政府做出了减少铸额以及罢部分钱监的举措。《宋史·食货志》载绍熙二年“减蕲春、同安两监岁铸各十万贯”;《宋史·宁宗纪》载嘉泰三年(1203)七月“同安、汉阳、蕲春三监罢铸钱”,并最终于嘉定七年(1214)十二月,“复罢同安监铸钱”。

根据统计结果,乾道元宝、淳熙元宝背文版本最多,这恰与南宋乾道年间孝宗开始施行江北铁钱区,大肆开设钱监铸造铁钱,置换民众手中铜钱的历史背景相吻合。宋代铸钱严格实行样钱制,诸钱监按照中央颁发的钱样制成母钱,用翻砂法制成钱币。钱监设有监官,负责管理钱币的铸造,并对钱币质量进行检验。除此之外,提刑司诸钱币管理机构的官吏需到钱监进行检验。南宋时期,还规定钱检官每半年检验钱监新铸钱币,在钱币出监前还需要检验[20]。严格的管理和检验制度,至少可以看出宋代钱监是没有权利擅自改变钱币的版别、大小、轻重的。我们这里发现南宋初期乾道元宝、淳熙元宝背文版本之多,包括很多异版铁钱,很大程度上都应该来自宋代朝廷的制定。淳熙后期至绍熙初期,为了对抗日益严重的私铸铁钱,铁冶司更改铁钱重量,翻铸新样,“四季别为字文”,造成了这一时期背文版本的数量繁多。至绍熙之后,减少了铁钱的铸造量,严格了钱监的管理,“诸钱监小作头阙、于工匠内选试精巧人充……若工匠造作不如法,及工程不敷,即时注籍。大小作头每季、都作头每半年比较分数最多者,并降充别作工匠。”[21]“诸钱监系工人,每五人为一保”[22]等等,使得绍熙之后的铁钱情况也随之出现了变化,背文版本基本固定,异版铁钱基本不见。

在众多背文版本中,异版铁钱占了相当大的部分,其中乾道元宝多背文双字类;淳熙通宝开始出现背右同的版式;乾道元宝、淳熙元宝中均出现背卧字或倒字等等。对于这些不同寻常的异版铁钱,我们不能简单地归于错版币,而是要根据具体的铸造方法进行区别、判断,放到当时的历史背景下进行仔细甄别。

注释:

[1] 安徽大辞典编纂委员会:《安徽大辞典》,上海辞书出版社,1992 年。

[2] 卫国:《试探南宋江北首置铁钱监》,《安徽钱币》2018 年第2 期;卫国:《南宋宿松监设置时间考》,《安徽钱币》待刊。

[3] 卫国:《南宋舒州同安监铁钱图谱》,《安徽钱币》2018 年第1 期。

[4][13]章书范:《滁州市出土南宋铁钱的研究》,《安徽金融研究》增刊1987 年第2 期。

[5] 张业:《安徽五河出土南宋铁钱撷珍》,《安徽钱币》1998 年第1 期。

[6] 李绍浩:《合肥市金斗城工地出土钱币考》,《安徽钱币》1992 年第1 期。

[7] 孙志方:《安徽桐城出土两淮铁钱》,《安徽钱币》1999 年第2、3 期合刊。

[8] 余本爱:《潜山县发现嘉泰通宝铁钱——兼论“同安监”》,《安徽钱币》1993 年第2 期。

[9] 夷风:《嘉山县出土宋代铁钱的研究》,《安徽金融研究》增刊1991 年第2 期。

[10] 虽然有学者认为同安监初期铸造光背铁钱,但是考虑到不能完全否定其他钱监铸造光背铁钱的可能性,因而无法对光背铁钱进行准确定位,所以光背类不在此次统计范围之内。

[11] 周卫荣:《翻砂工艺——中国古代铸钱业的重大发明》,《中国钱币》,2009 年第3 期。

[12] 张丰志:《南宋铁钱错版的原因》,《中国钱币》,2002 年第1 期。

[14][18][19](宋)叶适:《叶适集》,中华书局,1961 年。

[15] 在1985 年高邮出土铁钱数据基础上,拣选确定为同安监、宿松监所铸铁钱,综合字体、大小、面文、读法这几点要素进行整理,考虑到淳熙十年之后宿松监并入同安监,之前宿松监所铸钱币亦有版式的不同,但是若纳入统计,会造成乾道、淳熙期间样本统计数量的虚多,无法进行后期数据对比,因此仅统计同安监所铸铁钱背文版式。另考虑样品数量的可比较性,我们倾向于采用极为集中的数据,比如乾道元宝折二的旋读真书异体仅发现1 枚,数据不具备代表性,此类不采用。

[16] 汪圣铎:《南宋江北铁钱若干问题》,《中国钱币》,1989 年第2 期。

[17] 邱思达:《宋代的铁钱监和铁钱》,《中国钱币》1988 年第2 期。

[20] 刘森:《宋代版别研究的珍贵史料——读叶适〈淮西论铁钱五事状〉》,《中国钱币》,2007 年第3 期。

[21] 《庆元条法事类》卷三十二《财用·鼓铸》引《营缮令》。

[22] 《庆元条法事类》卷三十二《财用·鼓铸》引《吏卒令》。