黄桥战役中的苏北乡贤朱履先

王菁 周云峰

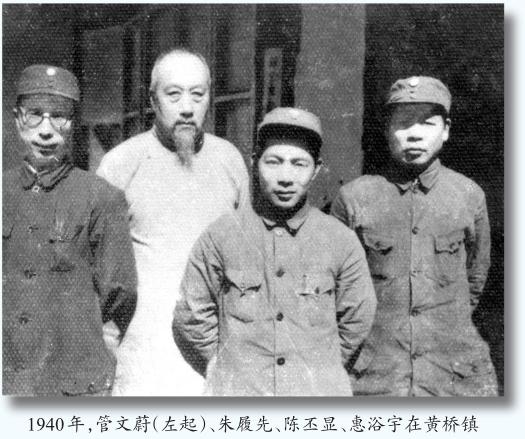

1940年7月下旬,新四军苏北指挥部正副指挥陈毅、粟裕率部东进,29日凌晨进驻泰兴县黄桥镇。进驻黄桥后,陈毅继续执行党的抗日民族统一战线政策,注重与地方中上层进步人士广泛接触,寻求在政治上赢得社会支持,彻底孤立国民党顽固派、鲁苏战区副总司令韩德勤,取得苏北抗战的领导地位。当了解到老同盟会员朱履先在苏北中上层人士中威望很高、有很强的爱国心和正义感,眼下就住在黄桥家中时,陈毅便在进驻黄桥第二天,派新四军挺进纵队司令员管文蔚以拜见前辈的礼节赴朱府拜访;翌日,又在管文蔚、陈丕显的陪同下亲自登门……

清军管带民国中将

朱履先原名先志,清光绪十年(1884年)出生于泰兴黄桥,光绪二十七年(1901年)考取官费留学,入日本陆军士官学校(第五期),在炮兵科学习军事理论和技术。在日本期间,朱履先深受孙中山民主革命思想的熏陶,结识了蔡锷、李烈钧等志同道合的进步青年,确立了反清爱国的革命志向。1908年冬,朱履先学成归国,投身军界,出任清廷新军第十七协第三十四标二营管带,率部驻南京杨公井。

辛亥革命時,朱履先参加秣陵关起义,担任南京雨花台战役前敌指挥官。战斗中,他率领前卫突击队突破清军防线,第一个登上中华门城楼。南京光复后,他由黄兴介绍加入同盟会,任陆军第二师中将师长兼南京城防司令,获授二等文虎勋章。1912年元旦,担任孙中山临时大总统就职典礼阅兵总指挥,时年28岁。中华民国临时政府成立后,朱履先率先响应孙中山的裁军决定,脱下戎装,组建南京讲武堂,出任堂长。

此后不久,政治风云变幻,孙中山“二次革命”失败,北洋将领把持政权,掌握北方与东南诸省,山西、东北与西南诸省则由当地军阀纷纷割据,混战不断……

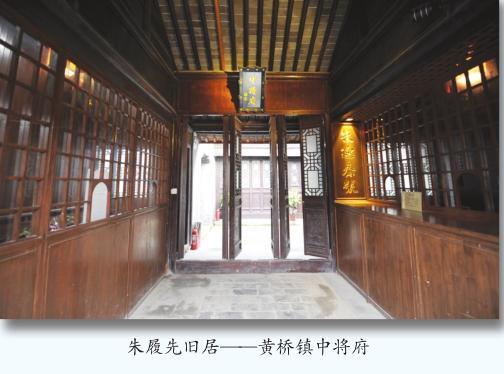

面对支离破碎的中国,朱履先默默寻求救国的道路:随柏文蔚创立革命军以图北伐,为老同学阎锡山当顾问,在冯国璋处担任参谋长;先后到山东桓台、邹县、曲阜和安徽蒙城、寿县等地担任过县长;1931年“九一八”事变前后,受邀在国民政府军政部任职。几经浮沉,均感失望,1932年退隐故乡黄桥。

1940年3月,南京汪伪政府多次派员到黄桥邀请朱履先出任“苏北招讨使”“苏北委员长”“和平军总司令”等职,均遭朱履先严词拒绝。为摆脱汪伪再三纠缠,是年4月,朱履先化名刘金麟避居上海。

在上海,抗日救亡运动如火如荼。朱履先经常从报纸、电台了解到新四军奋战苏南、屡挫日寇的事迹,对共产党、新四军的抗日壮举心生敬佩。听说陈毅、粟裕率新四军移师苏北抗战,朱履先便立即从上海回到黄桥。

初晤陈毅一见倾心

彼此素昧平生的陈毅和朱履先一见如故,敞开胸怀,纵论家国天下。陈毅向朱履先介绍抗战形势和新四军英勇抗敌事迹,宣传中共的抗日民族统一战线政策,阐明共产党、新四军坚决抗日的主张;同时也坦诚地向朱履先道明了在韩德勤置国家存亡于不顾、为一党一己私利攻击新四军的情况下,新四军在苏北面临“抗日无地”的艰难处境,希望朱履先能出面主持公道,帮助维持地方。朱履先被陈毅的正义与真诚所感动,他痛斥国民党政府的腐败与韩德勤的昏愦、怯懦,当即表明立场:“公道自在人心,对于抗日部队,理当支持。”“只要贵党贵军有用得着我的地方,我定竭尽全力,在所不辞。”此次会晤,彼此都留下了极好的印象。

此后,朱履先和陈毅经常一起下棋谈心,共商抗日大计。朱履先还相继结识了粟裕、陈丕显、管文蔚、朱克靖、陈同生等共产党人。与共产党人的频繁接触,使朱履先对共产党的认识日益清晰。他一扫曾经的苦闷、悲观与失望,坚定地站到共产党、新四军一边,积极投身于抗日民主活动。

建言征粮率先垂范

1940年8月下旬,新四军苏北指挥部在黄桥成立通如靖泰临时行政委员会,开展抗日民主根据地建设。首先面临的当务之急是筹粮,即解决7000将士的吃饭问题。身为苏北指挥部指挥的陈毅心急如焚,为此他专程拜访朱履先,并将预备开会募集军粮的想法告知,得到认同。进一步商谈中,深明大义的朱履先向陈毅提出“开征抗日救国公粮(田赋)”的建议,并承诺“会在士绅中先为说明!”

几天后,开征抗日救国公粮动员大会在黄桥中学召开。会前,朱履先头顶烈日,挨家逐户向当地士绅说明开征抗日救国公粮的重要性和必要性,动员他们支持新四军开征田赋,说服他们帮助新四军克服困难。会上,朱履先以黄桥“首户”的身份率先发言,并带头将5万元现款和家中最好的500石粮食捐给新四军,以实际行动号召大家支援新四军抗日。与会士绅们深受感染,纷纷表示“唯履公马首是瞻”,拥护开征救国公粮。会议取得巨大成功,顺利通过了在通、如、靖、泰地区征收公粮的议案,同时筹集粮食3000石、现款6万元,解决了新四军的燃眉之急。

争取名流合作抗日

为支持新四军抗日,朱履先多方奔走,呼吁国共合作抗战。

曾任民国江苏省省长的韩国钧,是海安名流,在苏北中上层士绅中很具威望,其门生故旧分布各地且多身居要职,韩德勤部不少将领是他的拜帖学生。韩国钧极力主张抗日,具有很强的民族责任感。陈毅到达泰州地区后,便与韩国钧书信往来,希望他加入到抗日民族统一战线中来。当得知朱履先与韩国钧私交深厚,他便请朱履先出面引见。朱履先欣然应允,介绍新四军战地服务团团长朱克靖代表新四军和陈毅去海安拜望韩国钧。朱克靖到访后,韩国钧多次写信向朱履先征询对新四军的看法。朱履先每信必复,向其介绍新四军在黄桥抗战的情况,并以鲜明态度表示对新四军在苏北抗战的支持,对韩国钧最终坚定地站到共产党一边发挥了重要作用。

同为老同盟会员的鲁苏皖边区游击总指挥部总指挥李明扬,与朱履先有多年友谊。李明扬拥兵2万,驻守泰州,是苏北地区最大的地方实力派,并具有很强的民族意识。因受韩德勤排挤,他与韩矛盾很深。陈毅灵活运用统战艺术,在到达苏北后曾“三进泰州”与李明扬谈判合作抗日事宜,争取他的中立。黄桥战役打响前,韩德勤多次催逼李明扬攻打新四军,甚至祭起蒋介石手谕。这使对新四军心存疑虑的李明扬有所动摇。为解心结,李明扬专门写信向朱履先请教。朱履先向李明扬揭露了韩德勤借二李(李明扬、李长江)之刀杀新四军,同时借新四军之力消耗二李实力的阴谋,劝其“千万不要听信谗言,自相残杀!”并对李明扬道明:“韓若胜,必先灭李。”李明扬深信朱履先的肺腑之言,坚持按兵不动,在黄桥战役中保持了可贵的中立,对黄桥战役的胜利起到了关键作用。

朱履先公开支持共产党、新四军的态度,不仅争取了韩国钧、李明扬等苏北名流,而且影响了苏北地区一大批知识分子。时任通如靖泰临时行政委员会主任的管文蔚回忆:“这些人亦以朱履先马首是瞻,跟着倾向我们。如泰兴的刘伯厚、靖江的祝维干等都先后和我们站到了一起,对抗战起到了很好的作用。”

以“函”孤韩助阵决战

1940年9月,韩德勤实施堡垒政策,对黄桥粮道实施封锁。新四军为解救民困、打破封锁,14日攻取姜堰,并向韩德勤呼吁“停止内战,团结抗日”。韩德勤却以“新四军如有诚意,应首先退出姜堰”相挟,为准备新的进攻制造借口。新四军相忍为国,30日撤出姜堰。可韩德勤出尔反尔,于10月3日调集26个团计3万兵力进攻黄桥。

上述期间,朱履先四发函电呼吁国民党军政要员停止内战、合作抗日。9月中旬,他与韩国钧等知名人士及苏北八县代表联名发出三封函电:一封致电苏北各方军事长官,主张苏北问题宜政治解决,不应诉诸武力;另两封致电重庆政界人士、国民党军事委员会战地党政委员会委员等人,并请他们转蒋介石,明确提出“仰恳中央疾电江苏省政府息战停争,或派要员莅苏,挽救危局”等诉求。10月2日,朱履先发起了245位苏北知名人士联名致电蒋介石,要求蒋介石急电韩德勤“迅将所属军旅西调御敌,勿再丧失领土,涂炭生灵。”函电虽如石沉大海,未能力挽狂澜,却在全国产生了很大影响,为配合陈毅的“孤韩”策略发挥了重要作用。

10月3日至6日,陈毅、粟裕率新四军7000将士与韩德勤部决战黄桥,全歼韩部11000余人,取得黄桥战役的全面胜利。战斗中,朱履先不顾个人安危,坚持与新四军将士共进退。因担心管文蔚等人的苏南口音不便与黄桥群众沟通,他不顾劝阻,在炮火中坚持陪同管文蔚、陈丕显检查黄桥城内各项支前工作,组织群众支前助战。黄桥镇3家磨坊和63家烧饼店夜以继日地磨面粉、做烧饼、制干粮,支援前线;百姓们一呼百应,组成担架队,冒着枪林弹雨,赴前线抢救伤员。

黄桥战役的胜利离不开黄桥人民的支持,其中朱履先贡献突出。“你真不愧是位军人!”这是陈毅战时对朱履先的由衷赞叹。黄桥决战胜利后,朱履先被推选为苏北临时行政委员会参议长。

参考文献

[1]《新四军战史》编委会:《新四军战史》,中国人民解放军出版社,2000年。

[2]陈丕显:《苏中解放区十年》,上海人民出版社,1988年。

[3]管文蔚:《管文蔚回忆录》,人民出版社,1985年。

[4]泰州市地方志编纂委员会:《泰州市志》,江苏人民出版社,2016年。

[5]泰兴市史志档案办公室:《泰兴人民革命斗争史(1919—1949)》,中共党史出版社,2000年。

[6]《朱履先纪念文集》编委会:《朱履先纪念文集》,黄河出版社,2006年。