整体教学视域下高中语文“三重课堂”模式的构建与实践研究

陈小荣

面对新高考改革、新课程的实施,高中语文教学如何把立德树人与学科价值相融合,如何实现中学生发展综合素养与语文学科综合素养相融合,如何将必修课程、选修课程和活动课程整体架构,达成融“价值·素养·课程”一体化的语文课堂教学模式,实现语文教学的育人最大化?笔者从2015年起开始了系统研究与实践。

一、语文课堂教学现状及问题的提出

新的高考改革是一项系统而复杂的工程,对语文教学的影响必将是深远而巨大的。2017年版新课程标准明确了语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程,工具性与人文性的统一是语文课程的基本特点。语文课程应引导学生在真实的语言运用情境中,通过自主的语言实践活动,积累语言经验,培养思辨能力,这一切也是现有的扁平化的课堂难以达成的。高中语文部编版教材的指导思想和编写体例,都说明对单篇文章一讲到底的课堂难承育人重任。全新的教材,呼唤全新的课堂,这是语文人的使命与担当。2019年新高考评价体系出炉,一核四层四翼,既是对高考的评价,同时也是对语文日常教学的指导。必备知识、关键能力、学科素养和核心价值如何在语文课堂教学中呈现,是对现有语文课堂教学的一大挑战。总体而言,当下高中语文课堂教学主要弊病表现在以下几个方面。

首先是语文课堂教学中“三不”“三化”现象突出。

“三不”指的是高中语文课堂教学中存在着的课堂价值目标“不完整”、课程教学内容“不确定”和学科能力素养“不充分”现象。在语文课堂价值目标的设定上,高中语文课程应同时具备育人价值和社会价值,但在具体的教学过程中,往往架空了部分内隐性、抽象性较强的目标,将语文学科能力发展等同于简单的知识获取和机械的技能训练,导致三维目标相互分离割裂。在语文教学内容的确定上,语文课堂一方面受制于“课时教学”,学习内容窄化,过于拘泥在现有的教材中进行碎片化的教学;另一方面,过度倚重量的积累而忽视在积累过程中学生的思维发展,这都增加了教学的“不确定”性。而高中语文学科能力素养的“不充分”则表现在语文学科四个核心素养之间、听说读写四项能力之间、语文学习与现实生活之间彼此分离,缺少整体性,为求“教学得完整”而忽略“学得充分”,语文学习的实践性转化难以在有限的课堂教学中达成。

“三化”现象则更加使得课堂教学难以深入展开。一是课程结构“碎片化”,在日常的高中语文教学中忽视语文课程纵向和横向的关联与建构。在纵向上,高中语文教学很难自觉地将语文课程按照年级分为不同层级,形成一个适应高中不同阶段的课程阶梯;在横向上,忽视将语文课程按照一定的标准进行合理分类,从而形成自然而紧致的高中语文课程“纹理”,让语文课程有逻辑、立体地“落地”。二是知识学习“浅表化”,语文课堂充斥着很多低效的知识设问,教师沉迷于“异口同声”式的虚假繁荣课堂,问题与问题之间缺少逻辑关联,教师预设的更多的是“静态”问题,导致课堂缺乏挑战性,深度学习不够。三是教学思维“同质化”,必修课程与选修课程缺少鲜明的定位,起止年级的新授课和高三复习课同化,综合实践活动课程与常规课堂教学在价值选择与能力培养上忽视差异性。

其次是语文阅读和写作教学的普遍分离。叶圣陶先生说“教材无非就是个例子”,这个“例子”既可以从文本阅读角度来说,也可以从写作指导角度来说。但在我们的日常语文教学中,却不注重读和写的关联性。教育部组织编写的高中语文必修教材突出了读写整体教学理念,但如何有效实现读写的融合还有待进一步探索。

最后是语文课堂生态恶劣,亟需重构生态型语文课堂。现有的语文课堂教学从“满堂灌”到“满堂问”再到“满堂转”,教学观念看似有较大的转变,但仍然未能构建较为良好的语文课堂生态。语文课堂教学呈现为以下几种面貌:课堂独白——课堂上缺乏实质性的交流与对话,导致整体关联的缺失,从而破坏了语文学科核心素养个性与共性的螺旋式发展生态;去情境化——教师把知识与复杂变化的环境分离,缩减了语文學科核心素养复杂进化的可能性;个人主义——出现“只要学不死,就往死里学”等恶性环境,由此导致多元意义建构的缺失,从而消解了核心素养的社会属性。由此,重构以价值共生、素养导向和学习共同体为本质规定的优质生态型语文课堂是语文教学的迫切之需。

基于当下高中语文课堂教学的现状分析,笔者以为,造成语文教学“窘境”之根源在于未能将语文课堂上升到课程的高度而以立德树人为价值导向进行整体设计,并按照新课程理念积极构建。语文课程的人文性如何融合在立德树人的价值核心中是执教者面临的首要问题。在实际教学中,执教者难以厘清中学生发展综合素养与语文核心素养之间的关系,且缺乏培育学生核心素养的有效路径。语文教师普遍缺乏语文课程观,深陷于程序化、碎片化的语文课教学,缺乏以立德树人为价值追求的语文课程构建意识。

因此,笔者以为,应积极顺应“三新”要求,对语文课堂进行变革。要以整体教学为核心理念,以立德树人为根本价值导向,积极探索合理有效的语文课堂模式,实现语文课程的育人价值最大化。具体而言,开发适合“三新”观念的语文课堂教学模式,要将语文听说读写整体能力与学科核心素养细化到课堂教学中。积极探索高效的语文课堂教学,突出语文作为学科必须具有的科学性,扭转语文教学的随意性。要将新高考评价体系纳入到日常教学的评价中来,以“一核四层四翼”作为语文课堂教学的方向标,旗帜鲜明地提出“怎么考”就“怎么教”,以“立德树人”为教学导向。开发一个既能适应新高考改革又能彰显语文学科独特属性的,既能培养学生较全面的语文核心素养,又能兼顾学生综合素养的课堂模式。要研发立足于学生自主学习的导学案,开辟建构完整的语文必备知识和关键能力的选修课程,践行新课标中语文是一门综合性实践性的学科理念,创设一些特色课程,提升语文课堂的丰富性。

二、高中语文“三重课堂”模式的理论基础

高中语文教学“三不”“三化”等现象长期存在的根源是整体教学理念的缺失,无论是高中语文课程的价值取向、教学内容的重构与学习方式的优化都需要以整体教学理论来引领。

(一)整体主义与整体教育

整体主义是后现代主义的基本概念,其基本要求是以整体观点来看待事物。赫拉克利特在《论自然界》中最先提出世界是整体的观点:“世界是包括一切的整体。”[1]康德在《纯粹理性批判》中提出:“人类知识是一种有序、有层次、有一定要素组成的统一整体,用整体性、目的性来对待和研究事物。”[2]指出知识具有整体性,教育应该充分考虑知识与知识之间的融通。《教育2000:一种整体的观点》确立了整体教育的十大原则:为人的发展而教、尊重作为个体的学生、承认经验的关键作用、以整体观为切入点的教育、教育者的新角色、选择的自由、为共享的民主而教、为文化多样性和全球公民身份而教、为地球生态素养而教、灵性与教育。[3]

(二)杜威、陶行知的整体教学理念

杜威在《学校与社会·明日之学校》中说:“不是坚定地把教育的各种因素作为整体来看,我们就只能看到种种相互冲突的名词。”“儿童和课程仅仅是构成一个的单一的过程的两级。正如两点构成一条直线一样,儿童现在的观点以及构成各种科目的事实和真理,构成了教学。”[4]《我们怎样思维》提出教学法的要素“情境、问题、资料、方法、观念”——五步教学法。[5]这一教学法统一了教学与生活、儿童与知识、教师与学生、理论与实践等要素,体现鲜明的整体性思想。

陶行知在《答朱端琰之问》中提到,“生活教育就是教学做合一”,强调“教——学——做”的整体性,教育通过“做中学”促进学生思考,从而掌握知识。[6]陶行知的整体教学思想对目前“教师仍是为教书而教,重视单纯传授书本知识,忽视在做上教;教学内容仍以书本为中心,不注重与学生的生活实际相结合,教学方法仍以教师为主,学生的自主性不够”的现状有很强的指导意义。

(三)心理学的整体课程观

罗杰斯在《自由学习》中提出,教育不再被认为根本上是或仅仅是一种学习过程,它现在也是一种性格训练,一种人格训练过程。“只有学会如何学习和学会如何适应变化的人,只有意识到没有任何可靠的知识,唯有寻求知识的过程才是可靠的人,才是有教养的人。现代世界中,变化是唯一可以作为确立教育目标的依据,这种变化取决于过程而不取决于静止的知识。”[7]培养适应变化的“完整的人”应成为教育的目标。在“有意义学习”理论中,罗杰斯分析了有意义学习的四个要素:第一个是个体参与的质量,即人的整体身心——无论是情感还是认知;第二个是参与的自发性;第三个是渗透性,即有意义学习或体验式学习可以影响学习者的行为、态度乃至人格;第四个是学习者对事件的评价。[8]在“自由学习”中,列举了11种促进自由学习的途径和方法:①从真实的问题开始;②提供学习资源;③明确学习目标;④教学连续体;⑤契约的作用;⑥利用社区资源;⑦项目式学习;⑧同伴教学;⑨分组学习;⑩探究训练;?自我评估。[9]为整体教学的实施提供了清晰的路径。

三、成果的主要内容

(一)概念界定

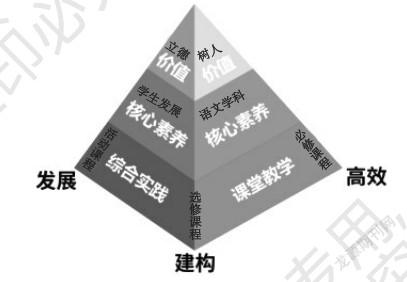

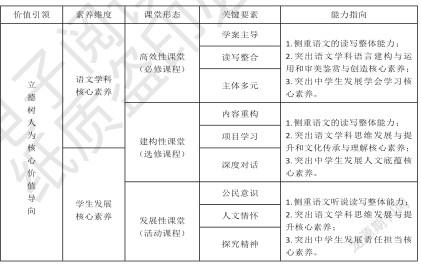

整体教学视域下高中语文“三重课堂”模式是指基于整体教学理论,以立德树人为核心价值导向,以中学生发展综合素养和中学语文学科核心素养为教学理据,以必修课程学习的高效性课堂、选修课程学习的建构性课堂和综合实践活动的发展性课堂为课堂形态的三重课堂教学模式。

(二)“三重课堂”模型图及解读

模型图:

(高中语文“三重课堂”模型图)

模型解读:以立德树人为价值导向,解决语文学科培养什么样的人的问题;以学生发展综合素养和语文学科核心素养为教育理据,解决语文学科怎样培养人的问题;基于必修课程的高效性学习课堂、基于选修课程的建构性学习课堂和基于活动课程的发展性学习课堂,解决语文学科育人的途径。

(三)研究内容

“三重课堂”模式致力于研发与国家课程配套的导学案,以“自主·互助·互教”为学习模式,构建立體化的语文知识及能力体系。对高中语文教学内容进行重组,以校本课程的形式引领学生构建以语文学科素养为核心的知识体系。立足新课标中语文的综合性实践性理念,探索符合高中生学情和校情的课堂模式,利用“公民课堂”“寻访系列”“研究性学习”等以学生为主体的综合实践活动凸显学生的发展性。

(四)“三重课堂”模式的结构及操作要点说明

1.必修课程的高效性学习课堂

关键要素:学案主导、读写整合与主体多元。

必修课程的高效性学习课堂的建构以导学案为载体,学案的开发和使用以“‘自主·互助·互教’课堂学习模式”为核心,它能让学生知道老师的授课目标、意图,让学生学习能有备而来,给学生以知情权、参与权,在教学过程中,教师扮演的不仅是组织者、引领者的角色,而且是整体活动进程的调节者和局部障碍的排除者角色。学生在学习过程中一改往常被动接受知识的形态。“学会学习”是高效性课堂的重要观念,“学会”既指学习的形态——自主学习、互助学习和互教学习,从而实现教学过程中的主体多元化;也指掌握一类文本的学习,如诗歌的基本解读路径等。

2.选修课程的建构性学习课堂

关键要素:内容重构、项目学习与深度对话。

必修课程的高效性学习课堂的创设以项目式学习为核心,要求对高中语文教学内容进行重构,一是对必修课程单元教学内容进行微观建构,通过大概念,对单元学习重新整合;二是打通必修课程、选修课程和高考的壁垒,以校本课程的形式引领学生构建语文学科的知识网络,如《中国古代诗歌散文欣赏》选修教材的学习,以“印象杜甫”为项目主题,将必修课程、选修课程和历年高考试题中的杜甫诗歌进行联结整合,再通过群文阅读,达成和杜甫的深度对话。避免碎片化的阅读,在明确的思维导向下通过一定量的相关联的群文阅读,提升学生的阅读品质,在阅读的同时进行写作项目的指导,实现阅读写作的整体教学,从而提升学生的读写素养,如《先秦诸子选读》的读写整体教学建构。

3.活動课程的发展性学习课堂

关键要素:公民意识、人文情怀与探究精神。

活动课程的发展性学习课堂的建设以综合实践活动为形态。2017年版课标明确指出语文学科具有综合性、实践性特点,围绕语文学科的特点开展系列的不脱离语文学科本质的实践活动是践行新课程标准的重要途径。以“公民讲坛”为形态,通过演讲活动培养学生的公民意识,既有个体的演讲,也有团队的展示;既有自定选题的演讲,也有特定主题的演讲;既有利用常规课堂的演讲,也有借助“云课堂”的线上演讲。开展“寻访附中人”“寻访家族人”两个寻访活动,培育学生的家族情怀和母校情怀,既提高了学生的责任担当意识,也提高了学生的思维品质。开展专题式的探究学习,培养学生的探究精神,如依托选修课程的内容,指导学生开展《先秦诸子十批判》的研究性学习。

4.三重语文课堂模型的操作要点与基本理念

四、整体教学视域下高中语文“三重课堂”模式的特点

(一)将语文教学提升到价值育人与课程建构的高度,彰显语文学科教师的使命担当与理性自觉

项目主持人从2005年开始进行高中语文读写整体教学,在多年的一线课堂教学中不断反省,分析问题并积极探索语文学科教学高效优质的出路,提出“高中语文整体教学视域下的三重语文课堂模式”。一切从课堂出发,一切为了学生的终身发展,这和新高考改革、新课程标准、新的高考评价体系不谋而合。比如部编版高中语文必修教材突出的读写整体教学,这与项目主持人2005年的读写整体教学研究相应和。项目主持人从2009年开始提倡的公民课堂,将价值育人明确注入到日常的教学形态上,这和国家层面提出的立德树人的价值目标相呼应,体现语文教师的时代责任担当。

(二)“三重课堂”模型具有结构清晰、指向明确和可操作性强的特征

语文教学从来不缺乏口号和主义,但真正能够将“价值育人——素养导向——课程构建”课堂形态完整地关联起来的很少,整体观念的缺失、课堂教学逻辑的混沌,都使得很多的语文课堂教学改革缺少内生力。而“三重语文课堂”模型则从内容出发,聚焦“学什么”,开拓“怎么学”,重新审视语文学科的价值追求,将语文学科的本位价值和社会价值并举,将语文的工具性与人文性统一起来,实现了“价值与内容”主线突出同“素养与形态”副线可操作的结合。

(三)高中语文课程建设彰显学理引领,注重积极实证的教改精神

“三重课堂”有较长的时间跨度,在研究与实践的过程中不断顺应教育变革形势,自觉抵制肤浅的教学实践,敢于将最新的教育理论内化到具体的语文课堂教学中去,坚持理论从实践中来再回到实践中去的原则。以公民课堂为例,在不同阶段随着对教育形态认识的深化以及教育现状的变化,不断调整优化,2020年开展以疫情为主题的线上公民课堂就是一个明证。

注释:

[1]陈金美:《论整体主义》,《湖南师范大学社会科学学报》,2001年第4期,第5页。

[2][德]康德:《纯粹理性批判》,邓晓芒译,人民教育出版社,2007年,第60页。

[3]安桂清:《整体课程论》,华东师范大学出版社,2007年,第15页。

[4][美]杜威:《学校与社会·明日之学校》,赵祥麟、任钟印、吴志宏译,人民教育出版社,1994年,第116页。

[5][美]杜威:《民主主义与教育》,王承绪译,人民教育出版社,2001年,第179页。

[6]中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893-1949)·中卷》,中央文献出版社,2002年,第135页。

[7]高觉敷主编:《西方心理学的新进展》,人民教育出版社,1987年,第417-418页。

[8][9][美]Carle,Rogers&H·Jerome.Freibeg:《自由学习》,伍新春、管琳、贾容芳译,北京大学出版社,2006年,第43页,第169页。

本文系江西省教育科学“十四五”规划2021年度重点课题“整体教学视域下高中语文三重课堂模式的构建与实践研究”(编号:21ZXZD001)的阶段性成果。

(作者单位:江西师范大学附属中学)