基于“控制变量”的实验探究教学

江辉辉 蔡玲玲

摘要:实验探究是化学学科最重要的探究形式。在实验探究中渗透控制变量的思想,设计“溶剂法”和“熔化法”等探究活动进行“乙醇、苯酚与金属钠的反应”的教学,帮助学生构建知识体系,解决认知冲突,落实化学学科核心素养,感受化学的价值。

关键词:实验探究;认知模型;核心素养

文章编号:1008-0546(2021)10-0072-04中图分类号:G632.41文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.10.017

《普通高中化学课程标准(2017年版)》将科学探究与创新意识纳入化学学科的核心素养体系,要求学生“认识科学探究是进行科学解释和发现、创造和应用的科学实践活动;能发现和提出有探究价值的问题;能从问题和假设出发,依据探究目的,设计探究方案,运用化学实验、调查等方法进行实验探究;勤于实践,善于合作,敢于质疑,勇于创新。”[1]科学探究的目的是提高学生的科学素养,而科学素养的核心要素是科学思维,“控制变量法”作为科学探究中的重要科学思维方法,是中学化学教学的重要内容之一。“控制变量法”指的是在科学研究中,对于多因素(多变量)影响的问题,常常采用只改变其中的某一个因素,控制其他因素不变的方法,使多因素的影响变成几个单因素影响,分别加以研究,最后将几个单因素影响的结果加以综合的方法[2]。控制变量是科研和探究教学中必需的实验手段,在科学实验探究中有着广泛的运用。

一、教学分析

1.教学内容价值分析

“乙醇、苯酚与金属钠的反应”是苏教版《实验化学》专题2课题2“乙醇和苯酚的性质”第一课时的内容[3]。《普通高中化学课程标准(2017年版)》中与之对应的学业要求是能运用控制变量的方法探究并确定合适的反应条件,安全、顺利地完成实验,能对实验方案、实验过程和实验结论进行评价,提出进一步探究的设想[4]。本部分内容是学生在学习乙醇、苯酚性质和化学反应速率知识的基础上,对两者性质的深度认识。学生通过控制变量设计实验开展探究,辨识醇和酚性质的差异,发展设计、分析、合作能力,提升科学探究素养。

2.学生认知水平分析

从知识层面看,学生已经学习了乙醇和苯酚的性质,化学反应速率的概念、表示方法和测定方法,初步形成“结构决定性质”的思想;从能力层面看,学生能够运用对比、迁移、探究等方法认识物质的性质,初步具备了操作与设计,分析与归纳等能力;从心理层面看,高中学生思维敏捷、活跃,比较喜欢动手做实验,已经具备一定的探究能力和创新意识。但是从实验的角度探究物质性质的学习方法学生还没有完全掌握;能否在实验探究过程中有意识地正确应用“控制变量”的思想,在具体的实验操作中实现对变量的控制等还需要在课堂学习中进行判断。

3.教学现状分析

(1)教学设计方面

通过文献检索,有文章[5]是以“追问驱动推理”的模型来教学乙醇和苯酚的性质;有文章[6]仅以实验形式探究乙醇与苯酚羟基氢的活泼性,没有形成课堂案例。

在讲述控制变量时,文章[7]有以酸性高锰酸钾和草酸反应、金属与酸反应为载体,还未有以乙醇、苯酚与金属钠反应的。

(2)实验改进方面

参照教材和文章,乙醇、苯酚与金属钠的反应往往选择乙醚做溶剂,但由于市售乙醚中常含有水等杂质,如果不经处理会导致实际观察到的现象与预期不一致。本文通过对乙醚作溶剂实验结果的深度分析,改用丙酮做溶剂,得到比较满意的实验现象。

教材和文章只采用溶剂法探究乙醇、苯酚与金属钠的反应,而本教学案例同时采用将苯酚熔化的方法,在探究过程中加深对控制变量思想的理解。

4.教学目标与评价目标

(1)通过两个实验探究活动,进一步认识乙醇和苯酚的性质,诊断并发展学生微观探析、证据推理等核心素养。

(2)运用控制变量的方法探究并确定乙醇、苯酚与金属钠合适的反应条件,安全、顺利地完成实验,诊断并发展学生科学态度、科学探究等核心素养。

(3)通过实验探究,明确化学实验设计原则,诊断并发展学生社会责任、模型认知等核心素养。

二、教学流程

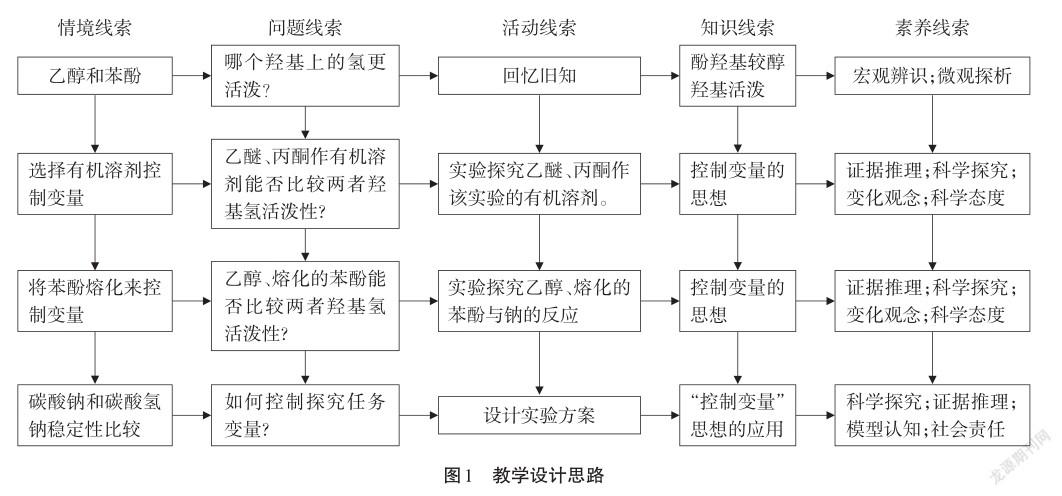

本节课的具体教学流程如图1所示。

三、教学实录

1.创设情境,引入课题——明确本节课任务

【引课】乙醇与苯酚分子中都含有羟基,哪个羟基上的氢更活泼?如何用实验证明?

【学生】苯酚分子中羟基上的氢更活泼,可通过与金属钠的反应来证明。

【教师】你是如何想到的?

【学生】乙醇羟基上的氢与水中氢的活泼性就是通过与金属钠的反应来实现的。

【教师】很好!本节课我们就以该实验来比较乙醇和苯酚分子中羟基上的氢活泼性。

设计意图:开门见山地抛出本节课的学习任务—比较乙醇和苯酚分子中羟基氢活泼性。通过问题驱动的方式,引导学生采用与金属钠的反应来完成本节课的任务,培养学生对已学知识迁移的能力。

2.控制变量,引导探究——溶剂法探究乙醇、苯酚与钠反应

【教师】根据上面所述,具体如何来设计这个实验?直接用乙醇、苯酚与金属钠反应吗?

【学生】不行,因为常温条件下乙醇是液体,苯酚是固体。

【教师】很好!同学们已经注意到两者的状态不一样,在比较的时候就无“公平性”可言了,所以我们要控制变量。

【教师】本实验中自变量是乙醇和苯酚分子中羟基,如何控制其他变量呢?

【学生1】把乙醇和苯酚分别配成同浓度的水溶液。

【學生2】把乙醇和苯酚分别配成同浓度的有机溶液。

【教师】以上设计是否都可行?说明理由。

【学生】水溶液不行,因为金属钠与水也会反应,干扰实验;采用有机溶剂(比如乙醚、丙酮等)可以。

【教师】如何做到同浓度?

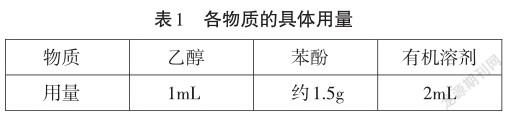

【学生】参照教材,具体用量如表1所示[8]。

计算过程:

由于两者物质的量差不多,而所加有机溶剂的体积一样,所以两者的浓度基本相当。

【学生实验】乙醚作溶剂,探究乙醇、苯酚羟基氢的活泼性。

器材:试管若干、5mL量筒两支,天平;药品:乙醚、乙醇、苯酚、金属钠

【学生】实验并汇报现象:向两支干燥的试管中各加入2mL乙醚,向一支试管中加入1mL乙醇,向另一支试管中加入约1.5g苯酚,振荡。再向上述两支试管中各加入一小块相同大小的金属钠(吸干煤油),可以观察到两支试管中产生气泡快慢差不多。

【教师】为什么会出现这样的情况呢?

【教师】展示乙醚试剂标签。引导学生根据标签上的信息猜想并设计实验验证。

【学生】设计实验并探究:取2mL乙醚于试管中,加入金属钠后也产生气泡。

【结论】市售乙醚常含有水等杂质,故不能作为探究乙醇、苯酚羟基氢活泼性的溶剂。

【学生实验】更换溶剂为丙酮,探究乙醇、苯酚羟基氢的活泼性。

【学生】实验并汇报现象:同上实验,可以观察到苯酚的丙酮溶液产生气泡明显快于乙醇的丙酮溶液。

【结论】丙酮可作为探究乙醇、苯酚羟基氢活泼性的溶剂。

设计意图:以问题的形式让学生关注到实验比较时需要“公平性”,从而引出“控制变量”的思想。本环节主要是要求学生使用有机溶剂来“控制变量”。在實验探究过程中,现象与学生的认知发生冲突,学生通过证据推理查找原因,感受到原有设计的不足,让学生可以在质疑中不断完善实验方案,在实践中强化科学探究意识,发展创新精神和实践能力。

3.类比迁移,深化认识——熔化法探究苯酚、乙醇与钠反应

【教师】本实验还可以选择控制其他变量吗?

【学生】可以将苯酚加热熔化。

【学生实验】苯酚和乙醇在液态下,探究两者羟基氢的活泼性。

器材:试管若干、5mL量筒,烧杯,热水;药品:乙醇、苯酚、金属钠

【学生】实验并汇报现象:向一支干燥的试管中加入少量无水乙醇,另一支加入苯酚,将它们置于同一热水浴中加热。待苯酚熔化后,向上述两支试管中各加入一小块吸干煤油的金属钠。可以观察到装乙醇的试管中钠沉入底部,表面产生气泡;而装苯酚液的试管中钠一直浮在苯酚液面上,相对乙醇更缓慢,同时澄清液体慢慢变浑浊,金属钠表面有固体附着。

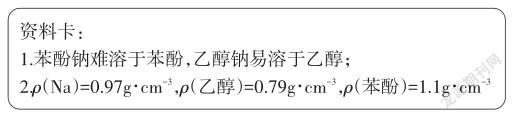

【教师】为什么会出现上述现象?结合资料卡解释。

【学生】钠的密度大于乙醇,加入乙醇中沉到底部;钠的密度小于苯酚,一直浮在苯酚液面。由于生成的苯酚钠难溶于苯酚,故溶液慢慢变浑浊,且生成的苯酚钠固体会覆盖在金属钠表面,阻碍反应的正常进行,使得反应逐渐变慢。

【教师】讨论该方案能否用于乙醇和苯酚羟基氢的比较,并分析原因。

【学生】不行。与乙醇反应时钠沉入底部,而与苯酚反应时钠浮在表面,两者接触面积不一样;与苯酚反应时,生成的苯酚钠固体会覆盖在金属钠表面,也会影响反应的进行。

【结论】本实验设计不能用于探究乙醇、苯酚羟基上氢原子的活泼性。

设计意图:类比迁移是一种重要的问题解决策略,也是提出新问题、获得新发现的重要途径。从环节二使用有机溶剂来“控制变量”迁移到将苯酚熔化来实现“控制变量”,培养学生的高阶思维能力。同样在实验过程中,出现与学生的认知发生冲突的异常现象,通过对证据的推理和思考分析,可以很好地训练学生的化学思维,发展证据推理的核心素养。

参照教材和文章,乙醇、苯酚与金属钠的反应往往选择乙醚做溶剂,但由于市售乙醚中常含有水等杂质,如果不经处理会导致实际观察到的现象与预期不一致。本文通过对乙醚作溶剂实验结果的深度分析,

4.归纳总结,学以致用

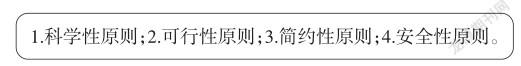

【教师】根据前面的讨论,我们在设计实验,选择控制变量时应注意什么?

【学生】讨论并总结:实验设计需要注意以下原则:

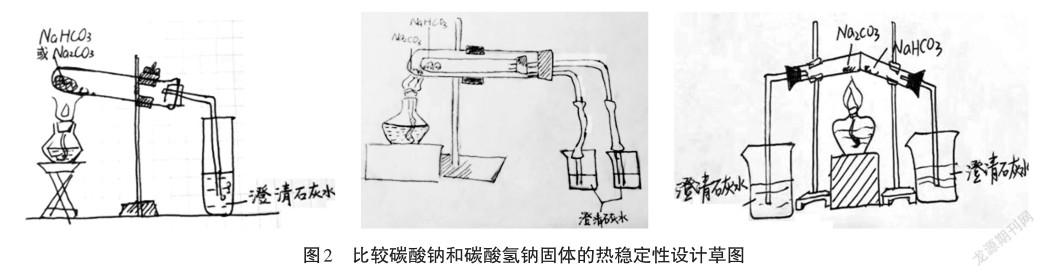

【应用】运用“控制变量”的思想设计实验比较碳酸钠和碳酸氢钠固体的热稳定性。

【方案草图展示】如图2所示。

设计意图:以碳酸钠和碳酸氢钠固体的热稳定性比较为情境创设问题,要求学生设计方案,加深学生对“控制变量”思想的理解。同时让学生知道实验设计需要注意的几个原则,在实验设计的过程中培养科学探究与创新意识、科学态度和社会责任的核心素养。

四、教学反思

本节教学设计基于学生前面知识所学,采用多种方法控制变量,探究乙醇、苯酚与金属钠的反应。本节课的探究实验都不复杂,一般的实验室条件都可以完成,具有很强的可重复性。所以在本内容教学时教师需要采用学生探究式学习的形式,在探究过程中引导学生构建起“控制变量”完整、深入的认知模型,通过探究过程中认知冲突的解决实现深度学习,最终促进学生学科核心素养的全面发展。

1.注重模型构建

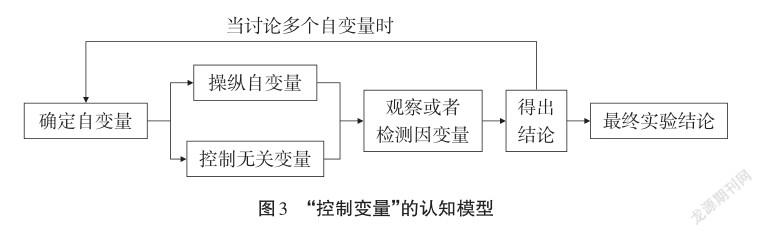

高中化学把“模型认知”作为核心素养之一,要求学生在对研究对象进行实验观察和证据推理的基础上,利用简化、抽象和类比等方法,将反映研究对象的本质特征形成一种概括性的描述或认识思路[9]。本课采用如图3的“控制变量”的认知模型,目的是促进学生对控制变量认识思路的结构化,促进学生对化学现象和规律的深刻理解,促进学生运用化学知识解决新情境下的陌生问题,从而实现从化学学科知识向化学学科核心素養的转化。

2.引导深度学习

认知冲突是深度学习的有效手段[10]。本节课设计的几个探究实验中,学生根据已有知识储备,设计了合理的控制变量的方案,但是在实验过程中出现了与预期不同的现象,即引发认知冲突。教师应该抓住这种稍纵即逝的机会,针对上述现象进行深度剖析,因为只有体验到认识冲突,学生才能感受到原有设计的不足,认识到实验过程中其他不可控因素的存在。在老师的引导下,调整或完善原有方案,最终得到满意的结果。

3.反思课堂不足

教学需要不断地反思,反思是一节课成为好课的必备条件。本节课在实际开展过程中也发现了一些不足:比如,本节课学生一直处于做中学的状态,实验较多,耗时较长,而且不能保证每个分组实验都能达到预期效果;其次,本节课没有形成一个统一的情境线索,环节间衔接得不够自然,只能在接下来的教学中不断地完善和改进。

参考文献

[1][4]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018

[2]白建娥,支瑶.基于“控制变量”思想的反应规律类综合探究实验复习[J].中学化学教学参考,2020(6):66-69

[3][8]王祖浩.普通高中课程标准实验教科书:实验化学(选修)[M].南京:江苏教育出版社,2014:25-28

[5]杭伟华,杨志杰.“追问驱动机理”教学模型的构建与实践[J].中学化学教学参考,2017(7):23-25

[6]杨海丽,付衣平.乙醇与苯酚分子中羟基上氢原子活泼性比较实验探究[J].化学教学,2009(9):15-17

[7][10]陈颖,陈咏梅,夏勤.控制变量思想下“影响化学反应速率的因素”教学探究[J].化学教学,2013(7):26-28

[9]王晶.普通高中教科书化学必修第一册(2019年版)[M].北京:人民教育出版社,2019:16