怎样提出“语文问题”?

陈剑泉

摘 要 李华平教授的阅读教学课始终以“问题”主导着整个课堂,问题是其课堂教学的灵魂。这些问题具有“语文性”,属于语文问题,且主问题下有一系列子问题与之相呼应。李教授能够提出恰当的语文问题得益于他对语文教育规律的正确认识和对文本解读、深度教学的深入钻研。李教授的语文问题对推动语文课程建设、纠偏语文教学偏差、示范师生课堂关系具有重要价值。

关键词 阅读教学;语文问题;教育规律;文本解读;深度教学

四川师范大学李华平教授,在2016年1月至2021年4月期間,在期刊《语文教学通讯》《中学语文教学参考》《中学语文》发表了14篇阅读教学实录,这些课例是李华平教授近五年时间在全国各地上的部分示范课,包括小学、初中、高中三个阶段,课文有《范仲淹的故事》《背影》《老王》《范进中举》《杞人忧天》《卖炭翁》《假如生活欺骗了你》《秋天的怀念》《关雎》《错误》《再别康桥》等名篇,体裁涉及诗歌、寓言、散文、小说。

李华平教授的阅读教学课以学生的学习为本,遵循阅读教学规律,遵守“一体两翼”文本解读观,切切实实助推学生语文思维发展,为语文教育作出了突出贡献。通观李教授发表的阅读教学实录,我们发现其教学过程中所提出的引发和推动学生语文思维发展的“问题”十分有深意,令人回味亮点无穷。

一、李教授阅读教学课例中“问题”的亮点

在李教授的教学实录中随机截取一个环节。

分析形象[1]54

师:我们先回过头看。从前面四个情节,你看到了一个怎样的范进或者胡屠户?请用两三个短语概括,短语结构尽量相同。①

(生思考,师巡视)

生1:范进是逆来顺受、卑怯懦弱。胡屠户是凶神恶煞、趋炎附势。

师:嗯,很好。你懂得了答题的招数。你这几个词语一出来就可以得分了。

(众生举手)

生2:胡屠户也是一个嫌贫爱富的人。在第2段中,当范进与胡屠户商议借钱的时候,胡屠户把范进骂得狗血淋头,并不借钱。

师:嗯,嫌贫爱富。你刚才这个回答问题的思路很好。胡屠户是一个嫌贫爱富的人, 一句话完,句号。后面又阐述了一段儿,你答题的思路很清晰,写在卷子上就是满分了。是不是?多好啊!得分了!

(生举手)

生3:胡屠户应该是一个阿谀奉承的人。当范进中举以后,胡屠户非常地恭敬他,就不像之前那样训斥他了。

生4:胡屠户是一个唯利是图的人。从全文来看,他十分注重钱财。首先是范进向他借钱他也不愿意借,然后范进中了举人后他也是十分奉承,看得出他是一个从利益角度出发的人。

师:嗯,好。同学们大多学会了先用两三个短语来概括人物性格特征,然后再用具体语言来阐释你概括的词语。这是语文学习的一种重要思路。先概括提炼,用很少的语言提炼出来,然后再把这个词所蕴含的意思阐释出来。接下来请思考,你通过范进(或胡屠户)还看到了什么?②

生5:从范进的角度来看,他中举之后喜极而疯,可以看出当时功名利禄的重要性。

师:哦。功名利禄对人很重要。有没有不同意她观点的?③

生6:范进从20岁开始参加考试,大约考了34年才中举。可见,他几乎是用尽了半生的时间去考举。这种科举制把知识分子给束缚了,扼杀了人的人格独立性。

师:哦。能用一句话来概括你的观点吗?④

生6:我看到了科举制度的局限性。

师:科举制度的局限性。(面向生5)你说的是重要性,她说的是局限性,大家觉得哪一个更加恰当呢?⑤

生:(众)局限性。

师:哦,科举制度的局限性,那再严重一点就是科举制度对读书人的迫害。想想,34年,你能坚持下来吗?⑥

生:(众)不能。

师:(面对一个男生并递话筒)我看你摇头摇得很厉害,你说说,范进考了34年,你会在考到第几年就放弃?⑦

生7:一次考不上就不考了。

(众生大笑)

师:哇,你这个太决绝了。我劝你再复读一年。

(众生大笑)

在这个教学环节中,李教授一共提了7个问题,其中第①②两个问题激发学生的思维产生,其余问题推动学生思维发展。第①问“你看到了一个怎样的范进或者胡屠户?”引发学生对人物形象的概括思维;第②问“你通过范进(或胡屠户)还看到了什么?”引发了对文本主题的概括思维。第③问“有没有不同观点的?”促使学生们对前一学生所概括出来的主题进行质疑、反思;第④问“能用一句话来概括你的观点吗?”帮助学生理解并掌握概括主题的方法;第⑤问“大家觉得哪一个更加恰当呢?”引导学生利用比较、分析方法确认文本主题;第⑥问“你能坚持下来吗?”和第⑦问“你会在考到第几年就放弃?”引导学生用“还原比较法”理解文本主题。

我们试着把这7个问题去掉或者转化成陈述句的形式,比如,把第①问转化成“概括范进或者胡屠户的形象特点”,把第②问转化成“概括文本的主题”,把第③问转化为“每个同学都可以发表自己的观点”,把④⑤⑥⑦这4个问题全部去掉。这样处理之后,教学内容基本上没有什么变化,整个教学环节也很流畅,但其效果便会大打折扣。

陈述句和问句相比较,前者属于事实、观点、要求等现象的再现,后者属于对话状态中的相互作用、相互推进;前者是静态的,后者是动态的;前者倾向于个人的自言自语,后者聚焦于两人或者多人的互动。所以,要使学生的思维活动起来,激发学生思维产生和推动学生思维发展,问题是必不可少的——有了“问题”的教学,可以使教学活动或者说是思维活动持续不断发展下去,这样的课堂就会有生气,有灵魂。

李教授发表的每一篇阅读教学实录,从头到尾都是以“问题”为线索、为核心连接教学各个环节,主导教学所有内容,推动教学的思维活动。这些不同层次、不同维度、丰富多彩的问题使整个课堂幽默风趣、生机勃勃。从这个角度来说,“问题”是李教授阅读教学课的灵魂。

二、李教授阅读教学课例中“问题”的特点

教学艺术高明的老师都会以“问题”来主导学生的思维活动,但却未必能提出引发和推动学生语文思维的问题。因为一部分所谓“名师”,常常干着“种别人地,荒自己田”(李海林语)的这种费力不讨好的事。李教授则不同,他的阅读教学课中所提出的问题是语文问题,是在切切实实地引导学生发展语文思维能力。

1.问题属性:清晰、正确

在教学过程中,基本上没有人不提问,但很少有教师清楚自己所提问题的属性,更别说是否知道问题属性与学科属性是否匹配。语文教学教师所提问题应该主要是语文问题,只有语文问题才能撬动学生语文思维的发展,促进学生语文经验的积累。在这个方面,李教授为我们做出了表率。且看下列问题:

①通过刚才同学们的读和老师的读,你从这读里面感受到区别没有?哪里有区别?为什么有区别?[2]

②范进是怎么中举的呢?作者怎么不写呢?大家试想,一个人考了34年的科举,他怎样才能考上呀?如果我们来写的话,会写他哪些方面?[1]54

③日常生活中,大家有没有受过欺骗?刚才我们对欺骗的理解,是结合生活中的例子进行概括并参照词典中的解释完成的。那《假如生活欺骗了你》这首诗中的欺骗,是不是这样的意思呢?[3]

④现在,请同学们思考一个问题:是把原型故事原封不动地讲出来更好,还是像白居易这样加工后写出来更好?[4]

⑤把标题上的“怀念”换一个恰当的词语。能够换一个什么词语呢?[5]

⑥《诗经》中的很多诗歌有一个很独特的表现手法,常常是表面上说一件事,实际上还在说另一件事。同学们看,诗歌中淑女采摘荇菜的过程,先是大把大把地捞取,然后是一个一个地摘下来,最后再细细挑选。这个过程有点像什么啊?[6]

⑦作者选择了这么多的意象,你觉得哪个意象最有趣味?请在旁边做上批注,并说明它的趣味在哪里。[7]

⑧“我”雇老王给“我”蹬车,然后“我”给钱。请同学们在旁边批注“多余其实是强调,强调我们之间的关系”。作者为什么要在这里强调这样一种关系呢?[8]

⑨“我与父亲不相见已二年余了”,“不”字到底是不是“不想”的意思呢?还是有其它的意思呢?请结合全文,看看能否得出答案。[9]

⑩那大家再看一个问题。既然这四个故事的顺序不能交换,那我们能不能够给它减掉一个故事呢?思考一下,可不可以减掉一个故事?[10]

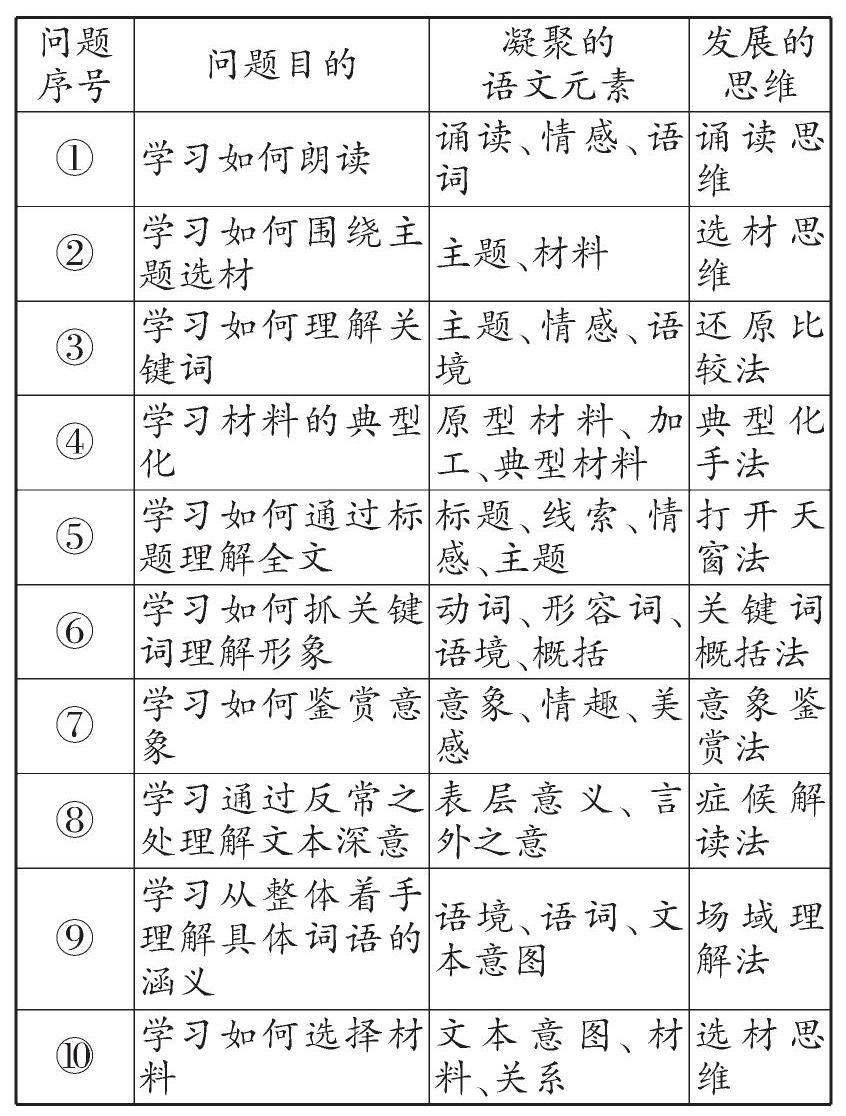

限于篇幅,我们在这里从李教授近五年发表的阅读教学实录中随机抽出10篇,每篇中选择一个主問题列举出来加以分析,看看这些“问题”的目的是什么,能引发或者助推什么样的思维。

通过以上表格分析,我们发现李教授阅读教学课的主要问题都属于语文问题。所谓语文问题,即语文领域内的问题,具体来说是如何进行听说读写的问题。语文问题就是针对语文元素的价值与意义,元素之间的相互关系(制约关系、因果关系、共生关系等),元素的产生与发展过程,元素的功能与作用等方面提出来的。这样的问题一提出,便引导着学生把思维聚焦于语文元素,使思维保持着语文色彩。通过上表分析,李教授所提出的每一个主问题,都能凝聚了相应的语文元素,从而使相应的阅读思维和写作思维获得发展。所以李教授的阅读教学课中的“问题”最突出的特点体现在“语文性”方面。

2.问题层次:丰富、连贯

李教授的阅读教学提出的问题除了具有丰富的“语文性”之外,还具备另一个突出的特点,那就问题层次的丰富、连贯——在一个主问题下有一系列的子问题与主问题相呼应,并且子问题与子问题之间环环相扣;这些子问题基本上也不是早就想好的,而是根据与学生对话的情形自然生成,“借话引话”;无论主问题还是子问题,都指向清晰,相互为用,顾盼生辉,共生共鸣,推动着学生语文思维健康发展,语文经验有序叠加。下面截取的是李教授教学朱自清的《背影》的一个教学片断。[11]

师:八年前发生事情的时候“我”不写,这几年当中“我”也没写,为什么一看到父亲这封信“我”就写了呢?父亲这封信到底在哪个地方有神奇之处呢?①(很多学生举手)好,我们请后面这位同学来说说,不能把机会全放在前面。

……

师:哦,你抓的是“大约大去之期不远矣”。什么叫“大去之期不远矣”?②

生:就是离死不远了。

师:哦,父亲要死了,“我”就感觉到父亲的爱了,所以“我”就马上写这篇文章了。是这个意思吗?③

生(笑着摇头):不是。

师:不是这个意思,是什么意思?④

生:嗯,就是———(学生回答不上来,羞涩地笑着。)

师:哦,父亲要去世了,而“我”以前没有珍惜,所以“我”现在一下感动了,是不是这个意思?⑤哦,看样子有同学要补充。好,你说———

……

师:好,看来这个问题有点难度。刚才几位同学的回答我觉得都还不很到位。这个问题有点挑战性。这样吧,咱们把这个问题暂时放一放,好不好?我们一起再来看看,父亲这封信到底说了什么内容。“我身体平安”,平常我们亲人之间通话也会这样说,电话拿起来———“我身体好”,不过一般情况下之后会说什么?⑥

生(杂):接着就会说“请你不用担心”“不用关心我”“我现在身体非常好”……

师:对,这就是一般意义上的话语逻辑。“我身体平安”紧接着就是“哎呀!你不要担心,不要牵挂,好好工作,好好学习”,是不是?但是文中父亲在信里是怎么说的?———“膀子疼痛厉害”。膀子疼是什么病?⑦

……

师:“大去之期不远”,肩周炎跟“大去之期不远”之间,也就是跟快要死之间关联度大不大?⑧

生(纷纷):不大。

师:不大,确实不大。我查阅了一下相关的医学历史,至今为止还没有因肩周炎而死的病例。那为什么父亲要在这里说“大约大去之期不远矣”?父亲到底是要说自己病了,还是想说别的什么?⑨(一生率先举手。)好,你最先举手。

……

师:这位同学非常善于读书。你来模拟一下,父亲如果把他想要表达的意思说出来,他会怎么说?⑩

生:儿子啊,我真想你啊,你快回来看看我吧,毕竟都已经过了这么久了,已经过了这个……这么久了,我也不知道还能有多少时间能够再看看你。

师:哦,他是很温和的。你说得很好。我们读文章的时候一定要细心,其实写作原因这个背景,文本已经告诉我们了:是因为父亲想儿子,惦记儿子,所以儿子读到这封信,就写下了这篇文章。

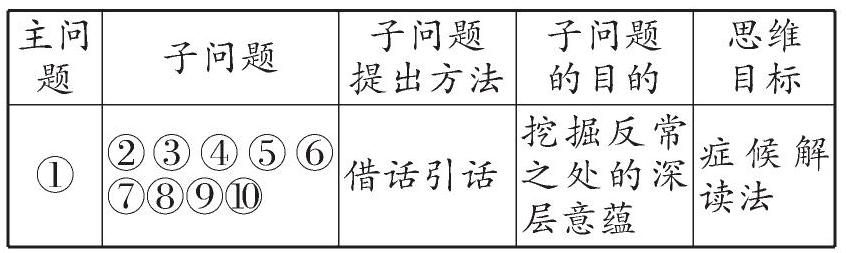

在这个教学片断中,第①问是主问题,意在指导学生抓住文本的反常之处进行思考,挖掘这个反常之处所隐藏的深层意蕴,掌握文本的症候解读法。为了实现这一目标,李教授在上课过程中借话引话,不断提出相应的子问题,让学生在自我比较、质疑的过程中,不断突破原有的思维局限,直到得出合理的解释。如下表:

子问题通过“借话引话”的方式提出来,使学生的思维活动根本停不下来,将思维层层推向文本的本质,达到对文本的深度理解。湖南桃源县教研室教研员丁大永评价说:

很多时候,学生的答案往往不中要害,教师不加否定,也不进行点拨,仅是借话引话,让学生反复思考,进而自然达到豁然开朗。譬如,师问:“为什么父亲的信能让朱自清就写了本文呢?”学生说:“大去之期不远矣。”师借话引话说:“‘大去之期不远矣就来了感情,要写文章了吗?”学生猛然想起“信上还说了‘惟膀子疼痛厉害……”师又借话引话说:“膀子疼痛厉害是能让人‘大去之期不远的病吗?他父亲心里到底想说什么?”学生明白后马上说:“‘我想见你一面,因为恐怕以后就见不到了……”这借话引话的精致,为什么我们平常就不能使用到位呢?因为我们最多只停留在借话问话上,就是不会引话。

通过借话引话所提的系列子问题,连缀起了学生的已知和未知,搭起了已知和未知的桥梁,架设了爬上思维顶端的梯子,使学生的思维得以贯通,同时也使课堂教学的各个环节达到流畅,也实现了解决主问题的目的。

三、李教授阅读教学课中的“问题”来源

李教授阅读教学课中能够设计出这一系列的语文问题,跟李教授对语文教育规律的正确认识,对文本解读、深度学习与深度教学的深入探索是分不开的。李教授认为:

百年语文教育基本规律,即课程标准所规定的“学习祖国语言文字运用”的基本课程任务,就是让学生“在学习语言文字运用的实践中全面提高语文素養”,以及派生出来的对语文教育与人文精神培育关系的把握。这“一个规律”是基础、是前提,制约、规定着其他认识成果;事实上,语文教育的诸多问题,都是对这一规律认识不清、遵循不力的不同表现和自然后果。[12]

正是源于以上认识,李教授的阅读教学始终把培养学生语言文字运用能力作为首要任务,所设计的每一个主要问题都指向了学生的阅读能力、写作能力、诵读能力、鉴赏能力的提升。

目前,由于缺少系统的语文课程知识与能力体系,再加上一些“名师”示范课的误导,使得很多语文课不像“语文课”,偏离了语文教学的正确轨道,李教授正通过他在全国各地上的示范课力矫这一偏轨现象。

李教授的课堂不仅在于他能够有意识地提出语文问题来践行自己的观点,而且在于能够得心应手地提出适切的语文问题来高效引发和助推学生的语文思维发展,这得益于他对文本的教学解读和深度教学的深入钻研。李教授在语文课程标准的基础上,先后探索出了文本解读的“一体两翼”法、一语立骨法、打开天窗法、症候解读法、违规揭意法等多种具体的文本解读法。

在深度教学方面,语文思维训练需要在一个特定过程中得到保证。这一过程中,教师的教与学生的学做同向“U”型运动。“U”型运动一般要经历三个阶段:第一,还原与下沉——通过感性形象与具体实例理解知识;第二,体验与探究——通过自我加工(情感参与、行为参与、思维参与),获得对知识的深入理解;第三,反思与上浮——通过自我反思(小结),把感性认识上升为理性认识。

李教授认为,一堂课,大体上要经历一个或若干个这样的“U”型运动,也有可能是一个大的“U”型运动中套着两三个小的“U”型运动。在“U”型运动过程中,教师的教是后台推手,学生的学是前台主角——课堂上令人心动的教学图景的创造者。

李教授将语文教育规律、文本的教学解读和语文思维的“U”型教学三者结合出起来,便奠定了他提出语文问题的扎实基础,使其课堂充满思维活力,永葆生命的律动。

四、李教授阅读教学课例中“问题”的价值

李教授是“正道语文”的首倡者,他的团队一直致力于语文课程、语文教学、语文教师培训等方面的研究,极力倡导语文教育要遵守语文教育规律,不能偏离语文的轨道。李教授团队的语文教育研究成果得到《普通高中语文课程标准(2020年修订)》相关表述的确认。李教授团队提出的语文问题体现了他的语文教育主张,对语文课程建设、纠偏语文教学和创新语文课堂具有重要意义。

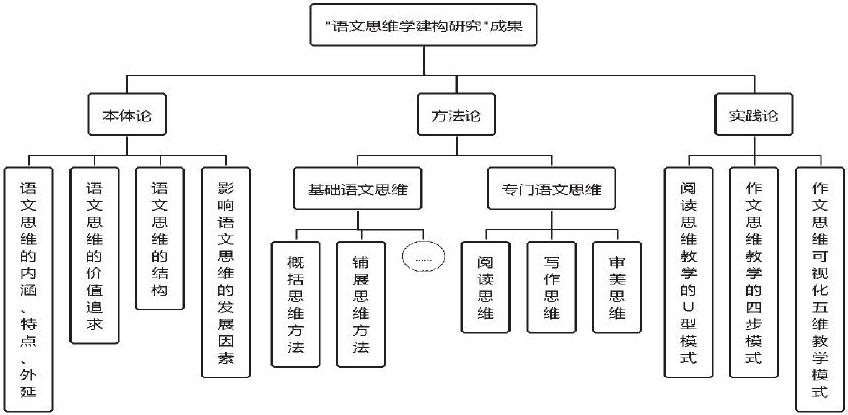

1.推动语文课程建设

李教授的语文问题是基于其团队对语文教育规律的正确认识而提出来的,这些问题承载着团队成员对语文教育的研究成果。由于语文教育界并没有给一线语文教师提供科学完备的语文学科思维体系,这就导致语文课程内容在很多方面缺失,在缺失的这些方面只能靠老师们自己的去探索。而一些所谓“名师”由于对百年语文教育规律的认识缺陷,常常在偏离语言文字运用的方向上去探索语文课程所缺失的知识与能力,得出的结论自然远离了语文学科领域。很多一线老师又常常以这些“名师”的示范为榜样,亦步亦趋地跟着这些“名师”前行,导致语文教学偏离了语文教育正确轨道。究其原因,主要是语文学科思维体系尚未建立起来。李教授团队正是清醒地看到了这一点,于是着手这方面的研究,下图便是其团队研究成果。

以上成果在李教授团队成员的课堂上均以语文问题的方式体现出来,而李教授的阅读教学课堪称体现的典范。顺着李教授提出的语文问题及解决问题的思路和结果进行探寻,便会梳理出语文思维体系,建构起语文知识与能力体系。这对语文课程建设具有极其重要的奠基作用。

2.纠正语文教学偏差

对于走偏的语文教学,最好的纠正方法就是展示正确的语文教学。李教授的阅读教学课例正做到了这一点。李教授的团队认为:

语文教学问题多多,我们无法一一指摘、纠正,只能抓典型,以点带面。但是,纠正语文教学大面积存在的普遍问题——脱离学生,脱离文本,凌空虚蹈,导致“语文课什么都像,就是不像语文课”——才是“正道语文”活动的使命。 因此,我们在语文教学、语文课程、语文研究、语文人生四个层面做了四年多研究,但主要解决的是“语文课不像语文课”的核心问题。这一问题具体表现在课堂教学中的五个“错位”。

李教授团队对走偏的语文教学一一进行剖析,指出其错位之处,分析其错位原因,探寻其解决办法,建构正确的语文教学,并在语文课堂上身体力行加以推广。尤其是李教授示范课中提出的语文问题及其解决问题的思路和结果,在纠偏语文教学方面作出了很好的示范。

3.示范师生课堂关系

學生为主体、教师为主导,已成为大家的口头禅,但却并没有真正落实到课堂教学中。从学习科学来看,能够对学科思维进行深度引领的课才是好课。这既体现在其学科性突出方面,也体现在学生思维的深度参与方面。有了思维深度参与的学习才是深度学习。“所谓深度学习,就是指在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。在这个过程中,学生掌握学科的核心知识,理解学习的过程,把握学科的本质及思想方法,形成积极的内在学习动机、高级的社会性情感、积极的态度、正确的价值观,成为既具独立性、批判性、创造性又有合作精神、基础扎实的优秀的学习者,成为未来社会历史实践的主人。”[13]而学生课堂上的学习行为是否具有深度,有赖于教师能否有效激发学生思维。李教授阅读教学中的语文问题恰好起到了这一作用,他的每一堂课在语文问题的导引下,学生全身心地投入到语文思维活动中,并体验、经历着解决问题的全过程,使整堂课不断产生创新因子,也使课堂别具一种生机与活力。学习李教授的课例,沿着这条路走下去,学生为主体、教师为主导就会成为美好的现实。

〔本文系全国教育科学“十三五”教育部规划课题“正道语文:百年语文教育规律的探索与坚守”(FHB170592),四川省普教科研资助金项目“语文思维学建构研究”的研究成果〕

参考文献

[1]李华平,梁丹,陈梦瑶,等.《范进中举》教学实录[J].中学语文,2021(10).

[2]李华平,钟亮.教出诗歌的情趣——《错误》课堂实录及点评[J].语文教学通讯(A),2016(5).

[3]李华平.《假如生活欺骗了你》教学实录[J].语文教学通讯(B),2019(11).

[4]李华平.《卖炭翁》教学实录[J].语文教学通讯(B),2020(32).

[5]李华平.《秋天的怀念》课堂教学实录[J].中学语文,2021(4).

[6]李华平,王秋丁,陈梦瑶.关键词演绎:为君子、淑女立标准——《关雎》教学实录[J].语文教学通讯(B),2018(29).

[7]李华平.唤醒学生诗意的耳朵———《再别康桥》课堂实录[J].语文教学通讯(A),2018(1).

[8]李华平.教是为了不需要教——《老王》教学实录[J].语文教学通讯(B),2016(2).

[9]李华平.用语文的方式教语文——《背影》教学实录-例[J].中学语文教学参考(初中),2016(6).

[10]李华平.阅读教学中怎样学习“语用”?——《范仲淹的故事》教学录评[J].语文教学通讯(C),2017(2).

[11]李华平.怎样用《背影》教语文———李华平《背影》教学实录两例[J].语文教学通讯(B),2016(05).

[12]李华平.探索与坚守:从《背影》迈开的脚步——“正道语文”四年活动与研究扫描[J].教育科学论坛,2019(02).

[13]郭华.深度学习及其意义[J].课程.教材.教法,2016,36(11).

[作者通联:四川双流中学]