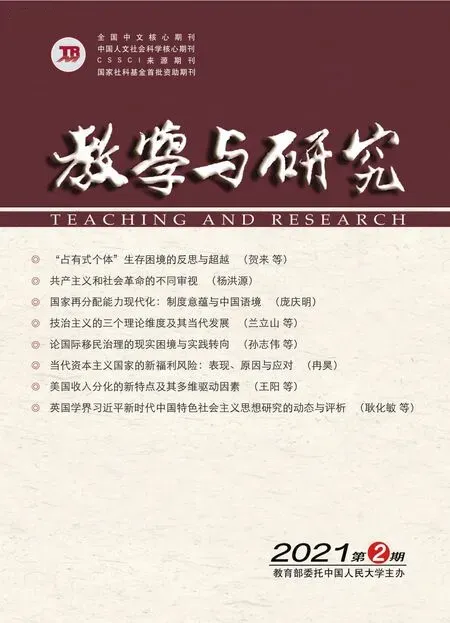

“占有式个体”生存困境的反思与超越

——兼论马克思“重建个人所有制”思想的当代意义*

贺 来,彭双贞

区别于传统社会的抽象共同体,“把社会成员铸造为个体,这是现代社会的特征”。(1)[德]贝克等:《个体化》,李荣山等译,北京大学出版社,2011年,第246页。个体成为了社会的真正主体。在现代资产阶级社会,个体是“占有式个体”;个体性等于占有性,个体性(占有性)构成了现代社会的原则。现代资产阶级社会所塑造的“占有式个体”在一定程度上是人获得了相对独立的结果。但同时,这也导致了个体的“自我丧失”和“失范”状态。因此,对个体性的反思和重建成为了现代哲学社会学科最为重大的主题。现代思想家们基于“关系性主体”的视角,对“占有式个体”的性质及其生存困境进行了伦理—政治关系层面的反思与重建。但他们忽视了最为根本的主体关系是所有制关系,因而未能深入到社会历史中去。马克思重建个人所有制的思想为反思和超越现代社会“占有式个体”的生存困境提供了独特路径。揭示马克思重建个人所有制思想在这一问题上的独特意义,不仅可以为现代社会塑造自由而全面发展的个体生活方式提供理论启示,而且可以彰显马克思重建个人所有制思想的当代意义。

一、“占有式个体”的生成和塑造:理解现代社会的秘密

在现代社会,人通过被塑造为“占有式个体”而成为社会的真正主体,占有性是现代社会个体的存在特性。个体的占有性体现为自我和他者两个层面:在自我层面,占有性表现为自我所有和物的所有两个方面;在他者层面,占有性表现为基于私有财产关系下的人与人、人与社会的关系。“占有式个体”拥有独特的生存逻辑,它的生成和塑造是现代资产阶级社会政治经济理论和实践的前提。因此,“占有式个体”是以资本主义为主导的现代社会的秘密,对“占有式个体”的分析是打开现代社会“潘多拉魔盒”的钥匙。

“占有式个体”即处于“以物的依赖性为基础的人的独立性”(2)《马克思恩格斯文集》,第8卷,人民出版社,2009年,第52页。的存在状态的个人。按照马克思的分析,传统社会的人处于“人的依附性关系”的存在状态。由于受到“自然的慑服”,人与人之间总是联合起来形成原始团体以此来对抗自然外力的冲击。个人依附于原始共同体、城邦、君主国之中。而在现代社会,人们通过大规模的生产和占有物质财富,来摆脱自然和外界的束缚,获得主体性,从而追求自由的、有意义的、有尊严的幸福生活。因此,现代社会的个体是通过占有获得独立性的个体,即“占有式个体”。“占有式个体”既标识现代社会个体的生存特性,也表明了以所有权关系为核心的社会关系。因此,个体的占有性体现为自我和他者两个层面。在自我层面,“占有式个体”的占有性表现为自我所有和物的所有两个方面;在他者层面,占有性表现为基于私有财产关系下的人与人、人与社会的关系。

从自我层面而言,“占有式个体”有两方面的基本内涵:“物的所有”和“自我所有”。在现代资产阶级社会中,个人的本质在于占有——自我所有和物的所有。所谓自我所有其内涵在于:“人的本质是自由,自由的本质是一个人对自己人身和能力的积极所有权”。(3)换言之,只有拥有对自己的支配和控制权,才能成为自由人。只有个体对自身具有所有权,宗教、政治和经济等具体权利才有可能得以成立。除此以外,一个人若想获得现实的自由,“一个人能够将它保留为其人格的一部分(而非作为商品让渡出去)的唯一条件是,他除此之外还占有一定的物质财产”。(4)可见,物的所有和自我所有构成“占有式个体”的占有性的两个方面。

从他者层面来说,“占有式个体”以私有财产为基础构成与他人、社会的现实关系。在人与人的关系方面,私有财产和占有物的排他性使人与人的关系转变为财产关系。人脱离了温情脉脉的人际关系。原始的血缘关系、宗法关系被财产关系所打破。借用麦克弗森的说法,市场关系塑造了或渗透进了一切社会关系,以至于称其为一个“市场社会”。现代社会就是由“占有式个体”进行“自由竞争”和“平等交易”的场所。

“占有式个体”拥有独特的生存逻辑。“没有对物的财产权的人会失去对他自己人身的全部所有权,而那正是他享有平等自然权利的基础”。(5)[加]麦克弗森:《占有性个人主义的政治理论》,张传玺译,浙江大学出版社,2018年,第148、156、241页。物的所有是自我所有的条件和前提。财产权构成了现代社会神圣不可侵犯的基本权利。个人的“生命的权利是所有权利的源泉,财产权是它们实现的唯一工具。没有财产权,其他的权利就不可能实现”。(6)[美]爱因·南德:《新个体主义伦理观》,秦裕译,上海三联书店,1993年,第88页。自我所有是自由的必要条件,物的所有是自由的充分条件。自我所有和物的所有构成了个体的自由本质。自由的本质在于自我所有,而自我所有的前提在于物的占有。在这一个体生存逻辑之下,“自我的概念日趋狭窄,人们认为,自我是人所具有的财产构成的。对这种自我概念的解释,不再是‘我是我所思’,而是‘我是我所有’、‘我占有什么’”。(7)[美]弗洛姆:《为自己的人》,孙依依译,生活·读书·新知三联书店,1988年,第134页。占有性构成个人主体性的基本内涵。正是在个体的占有性构成其主体性的意义上,私有财产权的神圣性和合法性得以确立。主体性是神圣的,因此私有财产是神圣的。这构成了资产阶级社会政治经济理论和实践的支柱性前提。现代社会“占有式个体”的占有性深刻地体现在“私有财产神圣不可侵犯”的口号之中。自由主义思想构成了现代社会“占有式个体”的理论表达。对人的生命权的保护就是对人的所有权关系的保护。正因如此,保护私有财产成为社会政治安排的核心要素。

“占有式个体”是现代资产阶级社会的理论和现实前提。从现实层面而言,在现代社会,“占有式个体”是资产阶级政治经济实践的主体和对象;从理论层面而言,“占有式个体”是资本主义政治经济思想的理论预设,自由主义对社会的政治安排和经济制度建构都以“占有式个体”作为理论前提。正是在此意义上,“占有式个体”是现代社会的秘密所在。

洛克的“自然状态”理论从思想上确立了资本主义政治经济实践的理论预设。洛克认为,从自然理性看,人与生俱来享有生存的权利。因而,不仅“每人对自己的人身享有所有权”,而且可以通过劳动占有自然提供给人维持生存的其他物品。人们的生存权利和人对自身和物的所有权是统一的。洛克进一步指出,“人们既然都是平等和独立的,任何人就不得侵害他人的生命、健康、自由或财产”。(8)[英]洛克:《政府论》,下篇,叶启芳、翟菊农译,商务印书馆,1996年,第6页。值得注意的是,洛克将人的生命、健康和自由等同于财产。人的生存权利等同于人的所有权。作为“自由主义始祖”的洛克为自由主义的政治经济理论预设了一个“占有式个体”。

在麦克弗森看来,洛克的这一预设已包含于霍布斯的“自然状态”理论之中。霍布斯的“自然状态”并不是一个前社会的人类状态,也不是一个纯粹的理想假设,而是基于霍布斯对人在当时的文明社会中的历史习得本性——占有性——的理解。“自然状态”中“一切人反对一切人斗争”出自“竞争、猜疑和荣耀”的人性原因,但显然,荣耀恰恰是文明社会才会有的特征。因此,麦克弗森认为,“‘自然状态’是从文明社会中人的行为提取出来的逻辑抽象物”。(9)“自然状态”在一定意义上是对现实社会的写照,是一种“占有性市场社会”模型。这种“占有性市场社会”模型有两个基本特征:市场关系的至高无上和劳动力被当作可转让的占有物。一方面,不同于传统社会对财富的权威分配,例如按照身份等级分配,在“占有性市场社会”模型中,市场构成财富分配的方式,市场成为自由竞争的场地。“一切人对一切人的战争关系”实际上暗含着充分自由竞争的市场关系。另一方面,同产品市场一样,存在着劳动力商品市场。劳动力商品市场是“占有性市场社会”的根本标识。“人的劳动力是一种商品,意即一个人的精力和技术是他自己的,但不是被看作他人格的不可分割的部分,而是被看作他的占有物”。(10)[加]麦克弗森:《占有性个人主义的政治理论》,张传玺译,浙江大学出版社,2018年,第27、50页。换言之,人和物都成为了占有的对象。霍布斯的“自然状态”实际上是对当时英国早期资产阶级社会的写照。由此可见,从理论和现实两个层面来说,“占有式个体”是现代资产阶级社会政治经济理论和实践的前提。

总而言之,“占有式个体”构成现代资产阶级社会的成员,个体通过占有而获得独立性。“占有式个体”是现代资产阶级社会政治经济理论和实践的前提,因此,对“占有性个体”的生成和塑造的分析是理解现代资产阶级社会秘密的钥匙。现代社会个体的占有特性在一定程度上使个人从传统社会抽象共同体和神圣实体的统治下解放出来,推动了主体性的觉醒。但是“占有式个体”也走向了反面,陷入了自我层面的“自我丧失”和他者层面的“失范”的生存困境。面对这一困境,现代思想家们从“关系性主体”的视角进行了深刻反思,并尝试为超越“占有式个体”生存困境提供新的思路。

二、“占有式个体”的现代伦理—政治反思与主体重建:“关系性主体”

“占有式个体”的生成和塑造,不仅构造了现代资产阶级社会理论和实践前提,而且也使人常处于一种“自我丧失”和“失范”的生存困境之中。针对“占有式个体”自我和他者层面的生存困境,许多现代思想家们以“关系性主体”为视角,从伦理的层面进行了反思并在政治制度规范方面予以建构。

在解放叙事下,现代社会的“占有式个体”有着突破神圣权威统治、推动主体性觉醒的积极意义。但是这种崇尚自决自由、自我实现、个人幸福和个人尊严的“占有式个体”实际上却走向反面。在自我层面,“占有式个体”陷入了“自我丧失”的生存困境;在他者层面,“占有式个体”陷入了极端的自由主义和个人主义,造成了现代社会的“失范”。

在自我层面,“占有式个体”的生存困境体现为“自我丧失”的生存境况。这表现为“个体的受动和被‘规训’”“个体的‘无根’与无向”和“个体的‘孤立化’与平均化”。(11)参见贺来:《重建个体性:个体的“自反性”与人的“自由个性”》,《探索与争鸣》2017年第5期。“在资产阶级社会里,资本具有独立性和个性,而活动着的个人却没有独立性和个性。”(12)《马克思恩格斯文集》,第2卷,人民出版社,2009年,第46页。个体对物的依赖使财富生产和资本增殖成为了政治和经济组织形式的目的。政治经济制度安排的目的是“生产率动员”,并且这种“生产率动员超越和凌驾于任何个人和集团利益之上”,“政治权力的运用突出地表现为它对机器生产程序和国家机构技术组织的操控。”(13)[美]马尔库塞:《单向度的人》,刘继译,译林出版社,2014年,第5页。合理化、技术化、标准化的社会生产造成人的同质化和平均化,使人不会反思和思考而成为“单向度的人”,个人常常处于“沉沦和异化”状态。“占有式个体”虽然摆脱外在权威的控制,但也成为了缺乏自觉意识的消费大众,陷入了价值虚无主义的深渊。这种缺乏自觉意识的大众又为现代社会的新的集权主义和专制主义提供了统治基础。20世纪的两次世界大战,法西斯主义趁虚而入给现代社会和现代文明带来了深刻的灾难。“集中营成为了现代政治隐秘的典范”。(14)[意]阿甘本:《神圣人:至高权力与赤裸生命》,吴冠军译,中央编译出版社,2016年,第168页。个体对物的依赖使财富生产和资本增殖成为了政治和经济组织形式的目的。“占有式个体”崇尚自由,却被新的专制形式所控制;强调自我实现,却找不到存在的意义;追求个人尊严和个人幸福,却缺乏个性和生活目标,成为“单向度的人”、均质化的人。现代资产阶级社会“占有式个体”的生存困境证实了卢梭的断言:“人生而自由,却无往不在枷锁之中”。(15)[法]卢梭:《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆,2019年,第4页。

在他者层面,“占有式个体”的生存困境导致了现代社会的“失范”状态,这体现为极端的个人主义和自我中心主义。一切以自我为中心,“占有式个体”成为自我封闭的、单子式的个体。“占有式个体”缺乏共同价值和规范,一切以个人利益和主观决断为中心。现代社会处于一种“失范”状态,“集体生活的绝大部分领域都超出了任何规范的调节作用之外”。(16)[法]涂尔干:《社会分工论》,渠东译,生活·读书·新知三联书店,2000年,第14页。人与人、人与社会之间常常处于分裂的状态。

面对“占有式个体”自我和他者层面的生存困境,现代思想家们开拓了新的研究视角即“关系性主体”。以此出发,从伦理的层面进行了反思并在政治制度规范方面予以建构。

“关系性主体”是现代思想家们反思和批判现代社会中“占有式个体”及其极端个人主义、自我中心主义倾向的重要理念。“关系性主体”亦可称为“主体间性”,即自我是由主体关系构成的。换言之,“关系性主体”的范畴旨在将自我的构成理解为关系性的。海德格尔将个人描绘为通过存在活动打开他物乃至世界的存在、与其他个体一道在世、共同在此的存在物。马克思也强调,人的本质“是一切社会关系的总和”。(17)《马克思恩格斯文集》,第1卷,人民出版社,2009年,第505页。社会关系构成了人之所以为人的本质特征。由此可见,“关系性主体”的首要含义是个体不由独立的自我构成,而是在人与人的交往关系中形成。其次,“关系性主体”也表达了个体的存在所依赖的背景和场域,既包括社会的,也包括自然亲缘的。“关系性主体”构成的场域是个体生存的重要寓所。

“关系性主体”意味着一种“关系理性”。“‘关系理性’是一种在超越实体化、单子化个人的社会关系中,去理解‘个体’的存在规定、生存意义和根据的理性。它既要求破除人的自我理解问题上的‘唯实论’,也要求破除人的自我理解问题上的‘唯名论’;既融解和扬弃人的‘普遍本质’,也融解和扬弃孤立‘自我’的实体化”。(18)贺来:《“关系理性”与真实的“共同体”》,《中国社会科学》2015年第6期。在传统社会中,人被视作抽象共同体和神圣实体的部分。人的群体性和普遍性具有逻辑先在性。个人处于抽象共同体和神圣实体的压制之中,蕴含着一种“客观理性”;与此不同,现代社会的成员被塑造为占有性的个体。个体因生产和占有大量财富而确证自己的主体意志和独立性。此时,自我作为取代上帝和抽象共同体的神圣实体具有逻辑先在性,因而内含着“主观理性”。自我成为文化中心是现代性的产物。与之不同,“关系性主体”所内含的“关系理性”旨在超越传统社会抽象共同性和实体性对人的压制,又克服现代社会“占有式个体”的“自我丧失”的悖论和现代社会“失范”的生存困境。

“关系性主体”意味着对共同规范和价值的寻求。“关系性主体”理念意在反思“me generation”(“我”一代)现象,超越以个人利益、喜好为中心的“唯我主义”或自我中心主义。主体性的觉醒使现代个体真正树立自我意识并从神圣权威中解放出来。但是,对“自我”价值和抽象的自我的夸大,却使人在已“祛魅”的现代社会找不到存在的意义、缺乏价值规范和选择标准,成为克尔凯郭尔所说的“孤独的个人”。现代思想家们在“关系性主体”的视域下,反思现代社会“占有式个体”的生存困境,便是要在不同层次、不同方面寻求和确立自由个体之间的共同价值规范。

正是基于“关系性主体”的视角,现代思想家们对现代社会“占有式个体”的困境展开了伦理上的反思和政治制度上的新的建构。查尔斯·泰勒提出“本真性伦理”和社群主义的思路、哈贝马斯提出“商谈伦理”和交往行为理论、罗尔斯提出作为公平的正义原则和“重叠交叉共识”。此外,现代社会学家也在社会学层面予以反思,涂尔干提出“职业伦理”和劳动分工论、马克斯·韦伯提出“责任伦理”和更为理性的资本主义方案、吉登斯提出“制度化的个人主义”和“第三条道路”。从“关系性主体”的视角,对现代社会“占有式个体”进行反思和超越构成了现代哲学社会学领域的重大主题。

查尔斯·泰勒提出“本真性伦理”和一条社群主义的思路。在他看来,现代社会的个体摆脱了传统社会的等级制和抽象的共同体,形成了一种“本真性”的道德理想——“成为你自己”,过自由的、有意义的、有尊严的幸福生活。但是,现代社会的个人主义、工具理性、工业-技术社会的制度造成了人的“意义的迷失、目的的晦暗和自由的丧失”,实际上抛弃了这种“本真性”的道德理想。在现代社会的本真性文化里,“关系是次要于搭档者的自我实现的”。(19)[加]查尔斯·泰勒:《本真性的伦理》,程炼译,上海三联书店,2012年,第53页。但是,个体不单单是由自我定义和构成的,更是在关系中构成的。查尔斯·泰勒举例道,“我有3 732根头发”并不能表明个体的独特价值,“除非3 732在某个社会是一个神圣的数字”。(20)[加]查尔斯·泰勒:《本真性的伦理》,程炼译,上海三联书店,2012年,第46页。正是基于对自我构成的关系性理解,查尔斯·泰勒指出要在文化认同和政治认同中恢复真正的“本真性”的道德理想。

哈贝马斯提出“商谈伦理”和交往行为理论。哈贝马斯反对极端的个人主义和自我中心主义,看到了现代社会“占有式个体”与社会的分裂困境。他从语言哲学和情境主义的视域,分析了个体之间如何形成合理的交往形式。在哈贝马斯看来,“在世界观的范围内,语言共同体的成员可以就他们个人生活和社会生活的主题内容达成理解”。(21)[德]哈贝马斯:《交往行为理论》,第1卷,曹卫东译,上海人民出版社,2018年,第24页。哈贝马斯强调对话,反对从单一主体出发去理解人和社会,主张在一个说话者和至少一个听者的互为主体关系中通过对话达到共同的理解。以抽象的个人主体为中心,会导致极端的个人主义和社会分裂;而从对话中互为主体的关系出发理解人和社会,在异质性的个体价值观念中寻求一些共同理解,在多元声音中寻求同一性,从而克服“占有式个体”在他者层面的生存困境和自我的社会关系本质的丧失。因此,哈贝马斯的“交往行为理论”在现当代产生了重要的影响。

从分配正义出发,罗尔斯提出作为公平的正义和“重叠交叉共识”。针对“占有式个体”由于无限积累和占有物所导致的“自我丧失”悖论,罗尔斯提出两条正义原则,来完善和平衡以私有财产为基础的自由和平等。对于“占有式个体”在他者层面的现代社会“失范”现象及其极端个人主义和自我中心主义的问题,罗尔斯从政治哲学的视角提出“重叠交叉共识”理念来论证自由个体所组成的社会的稳定性问题——“如果秩序良好的公平正义之民主社会的理性多元论特征是既定的,该社会如何建立并保持稳定统一?”(22)[美]罗尔斯:《政治自由主义》,万俊人译,译林出版社,2002年,第123页。

除了哲学层面的反思,现代社会学家们对现代社会的占有性困境也从伦理层面进行反思,并在政治制度层面予以建构。

涂尔干提出“职业伦理”和劳动分工论。在涂尔干看来,现代社会极端的个人自由,造成了现代社会的“失范”——“集体生活的绝大部分领域都超出了任何规范的调节作用之外”。(23)缺乏规范和界限、个人与社会的分裂构成了现代社会的严重问题。因此,涂尔干指出,“目前最重要的是建立一种道德力量”,(24)[法]涂尔干:《社会分工论》,渠东译,生活·读书·新知三联书店,2000年,第14、44页。寻求共同的价值规范。他从“法人团体”和职业行会关系出发,提出一种“职业伦理”。通过大大小小的“法人团体”以个人职业为中心形成凝聚力和共同的职业规范。

马克斯·韦伯提出“责任伦理”和更为理性的资本主义方案。在他看来,现代社会本质上是已“祛魅”的,即“从原则上说,再也没有什么神秘莫测的东西、无法计算的东西在起作用,人们可以通过计算掌握一切。”(25)理智化的社会似乎推动了个人的进步和社会的文明,但是现代的文明人却感到活得更累,不可能有“享尽天年之感”。(26)[德]马克斯·韦伯:《学术与政治》,冯克利译,生活·读书·新知三联书店,1992年,第29、33页。现代社会的个人生活在一个巨大的“铁笼”之中,人们常常由于“信念伦理”的绝对服从陷入专制和集权之中。因此,他提出“责任伦理”与“信念伦理”相统一的原则。此外,他反对贪欲的、自私自利的、充满金钱欲望的、非理性的资本主义理解,主张更为理性化的资本主义道路——“更为持续的、理性的、资本主义方式的企业活动来追求利润并且不断再生利润”。(27)[德]马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,于晓、陈维纲译,生活·读书·新知三联书店,1992年,第8页。

吉登斯提出“制度化的个人主义”和“第三条道路”。在他看来,个体性与社会团结不应是彼此对立的,于是提出“第三条道路”来超越现代社会“占有式个体”的个人主义,“寻找个人与社会之间的一种新型社会关系、寻找一种权利和义务的重新定义”。(28)[英]吉登斯:《第三条道路》,郑戈译,北京大学出版社,2000年,第68页。

综上所述,现代思想家们基于“关系性主体”的视角,对现代社会“占有式个体”在自我层面和他者层面的困境进行了伦理方面的反思和政治制度方面的建构,试图为突破现代社会个体生存困境提供思路。他们看到了现代社会个体在自我层面的“自我丧失”的悖论和他者层面的“失范”现象。如前所述,现代社会个体的根本特征是占有性。虽然,上述思想家们都基于“关系性主体”的视角从伦理—政治层面予以了探讨,但是都忽视了作为关系性构成的主体的最为根本的社会关系——所有制关系。由于没能触碰到私有财产关系的性质,因而不能解决以“占有性”为根本特性的现代社会的个体的生存困境。马克思也从“关系性主体”的视角和人的社会关系本质出发,但他深入到所有制关系的层面,因而真正抓住了现代社会“占有式个体”生存困境的根源。马克思在《资本论》中提出“重建个人所有制”的思路,为克服和超越现代社会“占有式个体”的生存困境提供了理论启示。

三、超越“占有式个体”的独特路径:重建个人所有制关系

现代思想家们虽然也同马克思一样从“关系性主体”或社会关系的视角去探讨现代社会“占有式个体”的生存困境,但是他们并没有比马克思走得更远,甚至不如马克思深刻。马克思运用历史唯物主义和政治经济学批判的方法,通过所有制关系反思现代资产阶级社会中的个体特性,揭示个体的占有悖论,提出重建个人所有制,塑造新的占有方式和生活方式,实现人的自由个性,使个人真正拥有自由的、有意义的、有尊严的幸福生活,从而为克服和突破现代社会“占有式个体”的生存困境提供了独特路径。正是在此意义上,马克思重建个人所有制思想的当代意义得以彰显。

首先需要说明的是,从历史唯物主义的观点看,占有对人来说并不从来都是问题。只是到了现代资产阶级社会,占有对人来说才成为一个问题。在中世纪的商品生产中,生产的三要素是统一在一起的。劳动者凭借自己拥有的少量劳动资料、劳动工具进行劳动生产。因此,劳动者占有自己生产出来的东西不会产生问题。但是,现代资本主义生产方式的发展使生产资料与劳动者分离开来。在生产社会化的同时,劳动者生产的产品既不归自己所有也不归社会所有,而归资产者占有,所以占有才会成为问题。换言之,自己占有自己的产品不会产生问题,只有占有别人的产品才会产生问题。资本主义生产方式的变革为占有别人劳动产品的占有方式提供了空间。因此,问题不在占有本身,而是出自占有方式或性质。基于马克思的思想,恩格斯指明了这一点:“占有形式还是原来那样,可是占有的性质由于上述过程而经历的革命,并不亚于生产所经历的革命。我占有我自己的产品还是占有别人的产品,这自然是两种很不相同的占有”。(29)《马克思恩格斯文集》,第9卷,人民出版社,2009年,第287页。占有本身不存在问题,问题在于怎样去占有。

正是基于这种认识,马克思频繁使用“占有”一词来描述个体的生存特性。在他看来,现代社会的一切关系都演变为了占有关系。马克思通过对现代资产阶级社会个体的占有特性的分析,揭示了现代资产阶级社会“占有式个体”的“占有悖论”,即“自我所有”和“物的所有”的矛盾。人为了自我所有而占有物,但占有物却以自我丧失为前提。

马克思提出了他的经典命题:“占有表现为异化、外化”。(30)马克思和自由主义者一样也承认“自我所有”。但马克思提的“自我所有”的内涵是人的自由而全面的发展和自由个性的生成在于人对其本质的全面复归和真正占有。“共产主义是对私有财产即人的自我异化的积极的扬弃,因而是通过人并且为了人而对人的本质的真正占有”。(31)《马克思恩格斯文集》,第1卷,人民出版社,2009年,第157、185、41、40页。区别在于:自由主义者贯彻的是洛克的原则——“保护人的所有物——即他的生命、自由和财产”。(32)[英]洛克:《政府论》,下篇,商务印书馆,1996年,第53页。在自由主义者看来,只有占有物,才能实现自我所有。生命和自由权利实现的唯一途径是私有财产权,私有财产神圣不可侵犯。而在马克思看来,在资产阶级社会,“自我所有”的丧失是“物的所有”的前提。在资本的增殖逻辑之下,现代社会的个人(特别是占绝大多数人口的无产者)要占有物,就必须出卖自身的劳动力。货币通过在自由市场购买劳动力成为资本,通过支配劳动者的剩余劳动而实现增殖。因此,个人的独立性和个性异化为资本的独立性和个性,个人对物的占有表现为异化。个体通过占有物来实现其自由本质,而占有物又使其丧失自我。资本主义社会的“自我所有”是以占有物保证人不作为商品让渡出去的权利,但物的占有却导致了人成为商品,造成“自我所有”的丧失。结果与目的背道而驰了。

马克思成功揭示了现代资产阶级社会“占有式个体”的“占有悖论”。在“占有悖论”之下,“占有式个体”的个人主义道德理想缺乏实质内容。个体的自决自由是劳动力和商品市场买和卖的自由,个体自由异化为资本的自由;自我实现演变为个人本质的丧失,并被资本增殖逻辑所取代;个人幸福转变为物质主义和货币、商品、资本的拜物教;在资本逻辑控制之下,人缺乏自由创造的可能性,个人尊严也演变为政治上的形式平等和经济上契约双方自愿买卖的平等。资本主义私有制的财产权关系使得对物的占有导致人的“自我所有”的丧失,导致人的异化。对物的占有并不是对象化,而是异化,即人的本质的丧失。

按照马克思的观点,在理想社会状态下,人通过自由自觉的实践劳动,改造和占有物质客体并为我所用,从而确证人的本质力量,实现人的自由和创造本质。但是,资本的运作模式导致人通过劳动对于物的占有反而失去了自由本质。占有性构成了现代资产阶级社会中个体的根本特性。由于个体为资本所吞没,并在占有物中丧失自身自由、自我实现、个人幸福和个人尊严,个体成为没有自由、漫无目的、找不到存在意义的“消费大众”“单向度的人”、处于“不在家”状态的此在、“末人”、“孤独的个人”……。“占有式个体”的个人主义理想沦落为现代资产阶级社会中一种充满剥削和压迫的低俗的个体性,即“一种只有在积累财产中才能完全实现,只有部分人才能实现,且必须以牺牲其他一些人的个体性为代价的个体性”。(33)[加] 麦克弗森:《占有性个人主义的政治理论》,张传玺译,浙江大学出版社,2018年,第256页。而要使这样一个社会能够运作下去,政治权威必须高于个人,因而,现代资产阶级社会的“占有式个体”秉持的个人主义必然走向其反面——集权主义。

通过对“占有式个体”“自我丧失”悖论的分析,马克思进一步分析了“占有式个体”在他者层面的“失范”和“分裂”状态。资本主义私有财产关系导致了人与人、人与社会关系的异化。“(基于私有财产的)这种个人自由和对这种自由的应用构成了市民社会的基础。这种自由使每个人不是把他人看做自己自由的实现,而是看做自己自由的限制”。(34)《马克思恩格斯文集》,第1卷,人民出版社,2009年,第157、185、41、40页。由于私有财产的排他性,“利己主义”构成了市民社会的原则。人的自由成为“孤立的、自我封闭的单子的自由”。(35)《马克思恩格斯文集》,第1卷,人民出版社,2009年,第157、185、41、40页。社会的分裂和共同规范的缺失源自于私有财产或资本主义占有方式的排他性。马克思找到了“占有式个体”在自我和他者层面的生存困境的根源——资本主义私有财产关系。因此,马克思提出重建个人所有制的构想来消解现代社会个体的占有性及其“占有悖论”,推动“自由个性”的生成。

马克思指出,“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式,从而资本主义的私有制,是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性,造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制,而是在资本主义时代的成就的基础上,也就是说,在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上,重新建立个人所有制”。(36)《马克思恩格斯文集》,第5卷,人民出版社,2009年,第874页。马克思并没有提出重建个人所有制的具体操作流程,但深刻地表达了这一构想的基本理论内涵:通过重建新的占有方式来建立新的生活方式,解构资本的增殖逻辑,改变人的生存状态,消解无限积累和占有的欲望与现代资产阶级社会个体的“占有悖论”,推动个体的占有特性向“自由个性”转变。

首先,重建个人所有制意味着对资本主义占有方式的否定之否定。在消灭资本主义私有制的同时,建立一种新的占有方式。资本主义占有方式的内在矛盾体现在,资本主义的生产方式使传统社会个人生产的模式转变为社会化的生产模式,但是占有的方式还停留在私人占有。因此,必然会导致一部分人占有其他人的劳动产品,并通过这种占有来强化对他人劳动的奴役。重建个人所有制就是要消灭资本主义私有制,推动生产资料占有的社会化和消费资料占有的个人化,从而消除占有他人产品并奴役他人劳动的异化现象。

一方面,马克思通过重建个人所有制,消解了现代资产阶级社会“占有式个体”的“占有悖论”,即人不再需要为了自我所有而丧失自我。“占有悖论”本质上是“物的所有”和“自我所有”的矛盾。新的个人所有制所强调的生产资料占有社会化和消费资料占有的个人化,可以解决劳动者由于缺乏生产资料而出卖自身劳动力丧失对自己劳动能力和劳动时间支配权的问题。生产资料的社会化,可以保证人们实践活动的物质基础,为个体的自由创造性从占有—异化的压迫下解放出来提供客观条件。消费资料的个人所有则可以保障个体生存和发展的权利。因此,重建个人所有制旨在消灭旧的占有形式,使个人从因占有而异化的生存困境中解放出来。

另一方面,消灭资本主义私有制并重建个人所有制是对私有财产排他性关系的根本消除,塑造和谐共处的社会关系和人的存在状态。对于现代社会的“失范”状态,任何共同的伦理和政治规范的调整都是治标不治本的。在一定意义上,霍布斯“一切人反对一切人”的“战争状态”就是现代资产阶级社会中“占有式个体”的存在状态的真实写照。从伦理和政治规范出发的契约关系并不能使人彻底摆脱“战争状态”,只不过把这种状态以“文明”的方式呈现。政治解放不能代替人的解放,法的关系的调整也不能代替经济关系的变革。人与人和人与社会的分裂、共同规范的缺失根源于私有财产的排他性。私有财产和资本使每个人都成为封闭的、利己主义、排他性的单子。因此,要解决这种“占有式个体”在他者层面的困境必须诉诸于私有财产排他性关系的根除,通过重建个人所有制,消灭资本主义私有制,将对物的占有回归对人的自由创造本质的占有。

值得注意的是,消灭资本主义占有方式或私有制并不是说消灭占有本身,而是建立一种新的占有方式。对此,马克思在《共产党宣言》里进行了说明:“共产主义并不剥夺任何人占有社会产品的权力,它只剥夺利用这种占有去奴役他人劳动的权力”。(37)《马克思恩格斯文集》,第2卷,人民出版社,2009年,第47页。共产主义重建个人所有制,要消灭的是剥削和奴役他人劳动的占有形式。在这种占有形式中,劳动者只有作为被资本奴役的对象,才能勉强苟活。同时,马克思要重建一种新的占有方式。“人以一种全面的方式,就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面的本质。人对世界的任何一种人的关系……是通过自己的对象性关系,即通过自己同对象的关系而对对象的占有,对人的现实的占有;……是人的现实的实现”。(38)每个人可以占有自己的劳动产品和生活所需产品但不需要以丧失自我为代价,并且具有能够占有生产资料进行自由创造的可能性。人不因占有而失去自由生活的权利并沦为迫于生存的存在物。新的占有方式的根本规定就是物的占有服务于自我所有,物的占有被统摄于自我所有之中。

除此以外,重建个人所有制还意味着通过新的占有方式的建立,以生存取代占有,塑造一种新的生活方式。在资本主义占有方式之下,人的生活表现为“你的存在越微不足道,你表现自己的生命越少,你拥有的就越多,你的外化的生命就越大,你的异化本质也积累得越多”。(39)《马克思恩格斯文集》,第1卷,人民出版社,2009年,第189、227页。在这种人的存在方式中,生存与占有成反比。与之不同,在共产主义新的个人所有制关系下,人不因占有而被异化和奴役,而是根据自己的需要创造自己的生活。因此,新的占有方式意在塑造一种生活至上、占有至下的新的生活方式。占有不再决定存在,人的自由生活获得最为核心的地位。

根据马克思的论述,弗洛姆从心理分析的角度进行了进一步的阐释。弗洛姆概括了人的两种存在方式,即重生存的存在方式和重占有的存在方式。在现代资产阶级社会中,人处于重占有的存在方式之中,“与世界的关系是一种据为己有和占有的关系。我要把所有的人和物,包括自己都变为我的占有物”。(40)[美]弗洛姆:《占有还是生存?》,关山译,生活·读书·新知三联书店,1988年,第29页。人处于一种“不健康的”状态,缺乏安全感,充满无能为力感、孤独感,不能发挥自己的创造本性。与之不同,在重生存的存在方式之中,人仅仅为了实现自己的自由创造本性而生活。人只有充分发挥自由创造本质才能成为“健康”有活力的人。现代资产阶级社会中的“占有式个体”正处于这种重占有的存在方式之中,放弃了自己的本性,处于“不健康”状态。

弗洛姆的论述表达了马克思思想的理论旨趣。马克思重建个人所有制反对的正是人的占有越多、生存越微不足道的重占有的生活方式。新的生活方式本质上就是以生存代替占有,是对人的自由创造本性的复归和占有。在新的生活方式中,占有服从于生活。人不是作为“商品”“非人”,而是“人本身”。人不用再过拜物教的信徒生活方式,即因占有而被占有和奴役的生活;而是将占有置于生活之下,人成为真正个人生活的主角。马克思通过建立新的占有方式来实现人的占有和生活的统一,塑造以自由创造为核心的新的生活方式,改变人的存在状态,使人摆脱“占有式个体”的生存困境。

由此可见,马克思从所有制关系的视角为超越“占有式个体”的生存困境提供了独特的路径。相比现代思想家对现代资产阶级社会“占有式个体”的伦理—政治反思与超越,从所有制关系反思和重建个体性是马克思哲学的创举和特殊贡献。从一个侧面来说,重建现代社会的个体的占有方式和生活方式是马克思重建个人所有制思想的理论旨趣。重建个体性、破解现代社会“占有式个体”的生存困境构成马克思重建个人所有制思想的独特的问题意识,是马克思思想当代性的展现。马克思重建个人所有制的当代意义就在于,只要人类对于现代社会拜金主义、物质主义、极端个人主义、社会分裂、缺乏共同规范的生活方式不满,欲进行反思和超越、建立更自由美好的生活方式,他就不可避免地回到并重新遇见马克思的重建个人所有制思想。