现状·热点·演进:体教融合研究回溯与展望

殷明越,刘 骞

(四川农业大学 体育学院,四川 雅安625014)

2020年8月,国家体育总局、教育部印发了《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》(以下简称《意见》),《意见》中的内容皆在促进新时期全体学生健康成长与竞技体育后备人才培养[1]。然而,体教融合已不是新话题,有学者在上个世纪90年代便对其前身“体教结合”进行相关研究,但前期研究基础较薄弱,未能引起学界的重视。直到2008年奥运会前后,该领域发展进入新阶段,其研究才初具规模。《意见》提出后,相关研究发文量指数增长,各种理念与学说百花齐发。鉴于此,本研究运用文献计量等方法,借助CiteSpace V软件对我国体教融合研究现状,热点分布和演讲脉络进行可视化分析[2],对体教融合领域研究进行回溯,为后续研究提供依据。

1 研究方法

1.1 文献数据检索策略

以“体教融合”或“体教结合”或“教体结合”为检索词在中国知网(CNKI,https://www.cnki.net/)进行主题检索,时间范围选取所有年份,来源为分别为全部期刊和核心期刊(SCI、EI、北大核心、CSSCI、CSCD),检索日期为2021年6月25日。初次检索得到1 155篇学术期刊论文,包含320篇来源于核心期刊的文献。通过精炼、除重与筛选后得到1 108篇学术期刊文献,310篇来源于核心期刊论文。本研究选取全部文献作为数据来源,而非只选取来源于核心期刊的文献,原因有二:一是国内体育核心期刊名录与数量呈现动态变化,二是核心期刊文献仅占27.97%,若只选择核心期刊,则可能降低了该领域研究的连续性与完整性,影响本研究的可视化分析的质量与信度。

1.2 文献数据标准化处理

首先,在电脑中新建名为“Data of CiteSpace V”的总文件夹,在此文件夹下建立一个名为“体教融合”的子文件夹,在此文件夹中新建4个文件夹,分别命名为“input”“output”“data”“project”。其次,在CNKI数据库中选择500条文献信息,点击“导出文献”,导出格式选择为“Refworks”,在经过人工筛选与除重后,将文献信息导出下载。最后,得到文件的文件名命名为“download_XXX.txt”的格式,并将其保存至“体教融合data”文件夹中。

进入CiteSpace V软件,首先,将下载文献信息进行转换,方法是点击CiteSpace V左上角的Data,进入到“import/export”界面中,选择“CNKI”节点,对下载文献完成转换。其次,新建一个“project”,项目名称命名为“体教融合”,文件数据来源选择“data”与“project”,点击“save”。最后,返回界面,准备进行数据可视化与科学知识图谱的绘制。

1.3 科学知识图谱绘制

CiteSpace V的操作界面中主要有Time Slicing(时区分割)、Text Processing(提取位置与分析类型)、Node Types(网络图谱类型)、Links(关联强度)、Selection Criteria(阈值选择)等功能。通过中国知网(CNKI)检索得到最早的文献年份是1991年发表,因此对本研究分析的时间设定为1991~2021年,切片时间选择为1年;Text Processing、Links与Selection Criteria三个选项保持默认设置;其中Node Types包含了Author、Institution、Country、keyword等网络节点。

设置完成所有节点后,点击“GO”,在弹出的窗口中点击“Visualization”,进入到可视化区。可视化区中呈现了可视化结果与图谱调整区,在图谱调整区可调整图谱的聚类、时间线与形状大小等内容。

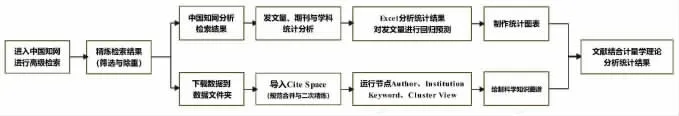

图1 研究方法与流程图

2 结果与分析

2.1 体教融合研究现状

2.1.1 发文量分析

我国体教融合研究发文量趋势如图2所示。其中,折线表明全部文献数量变化趋势,而直线则表明对未来数量变化趋势的回归预测。可以发现,我国体教融合研究发文量经历多个阶段。

图2 1991~2021年体教融合相关研究发文量趋势图

第一阶段为孕育萌芽期(1991~2004年)。这一阶段研究文献较少,来源于核心期刊的文献仅20篇,这一阶段该领域研究较薄弱。

第二阶段为发展繁荣期(2005~2019年)。这一阶段产生了2008年北京奥运会这一重要时间节点,2005~2008年这4年里,学界逐渐开始关注体教结合在培养竞技体育后备人才中的重要作用,文献数量涨幅较大,呈高速增长;2008年北京奥运会之后,我国金牌总数世界第一,举国体制在其中起到了巨大的推动作用,但由于在这一阶段中,对学校体育与群众体育的关注较少,因此,出现青少年体质逐渐下滑与体育课成为放羊课等现象,学界对后奥运时期的体教结合模式转型与竞技体育可持续发展颇为关注;进入到2009~2019年这一繁荣时期,发文数量保持在较高的水准,但逐渐有所下降。

第三阶段为突变时期(2020至今)。2020年4月,中央通过了《意见》,结合“云南中考100分”“高考进体育”与“青少年体质持续下降30年”等事件的催化,体教融合领域发文数量达到有史以来的顶峰,使得体教融合的理念、政策与顶层设计发展到新的高度,深化体教融合改革成为体育学界的新热潮。与此同时,通过回归分析可以预测未来发文量将会保持持续稳定上升,而核心文献的涨幅则会小于全部文献的涨幅。

2.1.2来源期刊与学科分析

通过对文献来源期刊分析,发现1 108篇中来源于核心期刊的文献仅为322篇,占比29.06%,表明该领域高质量研究较为薄弱。全部核心期刊中,CSSCI核心期刊占255篇,在核心期刊中占比79.19%,来源于SCI期刊的为0篇。按照发文量频次将前10的核心刊物降序排列于表1。从表1不难发现,发文量前10名的核心期刊全部为体育学科核心期刊,来自体育学院学报的核心文献占据64.15%,接近全部核心文献的三分之二。与此同时,通过学科来源分析发现文献涉及的学科几乎全为社会科学类,体育学占比88.19%、教育学占比10.93%、文学占比0.88%。

表1 该领域文献来源的代表期刊一览表(前10名核心期刊)

综上所述,首先,可以发现该领域来源期刊较单一,发文量前10名的核心期刊皆为体育学科刊物。其次,该领域学科组成单一,主要由社会科学学科组成,表明该领域研究范式与方法多通过定性分析。最后,核心文献来源于SCI期刊的为0篇,表明在国际上该领域研究成果与影响力并不高,也能推测出体教融合是具有中国特色的中国体育学科问题。

2.1.3 核心作者与合作分析

科研工作者发表论文数量通常可以作为评判科研工作者科研水平与劳动效率的一种依据。运行CiteSpace V软件,得到1991~2021年体教融合领域核心作者共现与合作情况知识图谱(图3)。其中,每一个节点均表示一个作者,节点大小与发文量成正比;节点之间的联系则代表存在合作关系。

图3 1991~2021年体教融合研究领域作者共现及合作网络图

从图3中可以看出,体教融合主要研究作者共现网络的密度较低,整个知识图谱呈现较为分散的状态,表明作者之间合作较少,有一部分人处于独立研究状态。通过查阅文献与资料结合图3,对影响力较大的团队进行分析。1)郭修金、虞重干、须晓东、何志林与朱迅华等人组成规模最大的合作团队,郭修金、虞重干、何志林等人来自上海体育学院,须晓东来自江苏科技大学体育学院,主要以研究体教结合、运动员文化教育与高校高水平运动队等内容为主,该团队成果发表时间段主要集中于发展繁荣阶段(2005~2019年);2)由柳鸣毅、胡雅静与张毅恒等6人组成第二大的合作网络,其中柳鸣毅等4人单位为武汉体育学院运动训练学院,胡雅静来自中南大学体育教研部,张毅恒来自中国地质大学(武汉),值得一提的是,上述6名作者单位都处于湖北省武汉市,主要研究集中于深化新时期体教融合背景下的青少年体质健康、体育后备人才培养与高等体育院校等内容,成果发表时间段主要集中于突变阶段(2020至今);3)马艳红、于晓光、孙科等5人组成的合作网络主要研究运动员文化教育、体育院校“体教结合”与竞技体育后备人才等内容,其中马艳红与于晓光来自沈阳体育学院,孙科来自北京教育学院体育与艺术教育学院,发表成果时间段主要集中于发展繁荣阶段(2005~2019年)。

通过对图谱中其余作者与合作网络分析发现,小型合作网络由2~3人组成,其余作者在该领域中处于独自研究状态。刘波是清华大学体育部教授、博士生导师,该领域主要研究内容为“清华模式”、体育后备人才与体育教学。吴建喜是湖北大学副教授、硕士生导师,他的博士毕业论文中首次提出了体教结合到体教融合的转变。杨国庆是南京体育学院教授、博士生导师,该领域主要研究内容为“南体模式”与体教融合理念。刘伟是北京大学体育部副教授、硕士生导师,主要研究内容为教体结合与美国运动员培养模式。季浏是华东师范大学体育与健康学院教授、博士生导师,在该领域研究内容主要为儿童青少年体质健康评价标准。

综上所述,该领域中有许多我国体育教育研究领域的领军人物,但是,各个作者合作网络之间的合作较少,地域之间的学术交流沟通也并不密集,相当一部分作者处于独立研究阶段,这种情况并不利于科研成果的产出。核心作者应通过合作与交流实现研究成果的共享与资源互补,促进国内整体研究水平的提升,能使该领域研究成果更有普遍性与意义。

2.1.4 研究机构与合作分析

研究机构共现分析能直观表现出我国体教融合领域研究的中坚力量及其地域分布,其网络分布结构更能展现出各个机构的合作关系与紧密程度,使得快速发现国内该领域的核心高产研究机构[3]。

图4 1991~2021年体教融合研究领域机构共现及合作网络图

从知识图谱分析结果得出当前共有321所机构(N=321),网络密度较低(Density=0.005 4),其中,有277所机构有合作关系(E=277),表明国内体教融合领域研究机构与合作较多,但是,网络密度低表明了机构间的合作并不紧密。同一作者也许会身处多个研究机构,并且,在进行可视化统计时未将二级学院合并至一级学院。与此同时,我国西部地区(陕西省、四川省、云南省等12个省份)研究机构与合作网络较少,从某种程度上能表明该地区相关研究成果较少,由于经济、地域与文化等多重因素该地区对这方面研究的重视程度也不高。

2.2 体教融合研究热点

将1991~2021年来源于中国知网数据库的1 108篇文献信息导入CiteSpace V软件,得出可视化分析图谱,在对同一关键词的不同表达方式进行多次规范、合并与汇总后,最终得出如下统计结果(图5、表2)。从图5可以直观看出各个关键词通过连线构成了1991年以来我国体教融合研究领域的热点关键词共现图谱。

图5 不难看出,目前该领域研究热点主要集中于体教结合、体教融合、后备人才与竞技体育等内容,通过表2发现该领域高频关键词与高中心性关键词存在差异。其中,体教结合作为该领域的关键词出现频次最高,为747次;其次是体教融合,出现247次;排名第三的是后备人才,出现频次为199次。反观高中心性的关键词,竞技体育以1.02的中心性位居第一,紧随其后的分别是人才培养、后备人才、体教结合等关键词。

由图5可得出我国体教融合领域关键词共现网络,在此基础上进一步通过关键词聚类,根据聚类的连线,本研究将其归纳为3个知识网络群,不同的知识网络群代表我国体教融合领域研究的不同方向与各个热点。

知识网络群1“体教结合”在图谱中节点最大,与其直接相连的关键词“业余训练”“运动员”“少体校”与“文化教育”等共同形成了关系较强的子网络。表明当前国内体教结合的研究对象主要集中于少体校与运动员;文化教育是体教结合中的重要研究内容,体教结合的发展离不开对运动员文化教育的争鸣与探索;业余训练也是体教结合研究的主要内容,而更多的时候是将业余训练与文化教育联系在一起进行探讨二者的关系,即现在所说的“学训矛盾”。

知识网络群2以“竞技体育”与“后备人才”为核心,与“培养模式”“体育教育”“运动员”与“高校高水平运动队”共同形成了关系紧密的子网络,该子网络与知识网络群1有着相联系的关系,但由于其高频次与高中心性,因此将其单独分列为一个知识网络群。知识网络群2的中心性都较高,是由于该领域体教结合与体教融合时期的主要研究中心便是以培养优秀体育后备人才为具体任务,实现我国竞技体育可持续发展。在此过程中逐渐演化出了“高校高水平运动队”“人才培养模式”与“学生运动员”等研究内容。

知识网络群3以高频词“体教融合”为核心,与高中心性词“体质健康”“青少年体育”与“学校体育”形成子网络。结合与融合虽只有一字之别,但在具体的研究内容与方向上有较大差异,体教融合研究对象主要面对“青少年”,研究内容为“体质健康”,研究领域则以“学校体育”为主。

2.3 体教融合研究演进

对体教融合关键词进行聚类分析,按照分布年度进行归纳整理得到表3。由于体育后备人才培养这一主题贯穿整个体教结合→体教融合→深化体教融合改革时期,因此,对这3个时期演进历程进行演进脉络分析。

表3 1991~2021年体教融合研究关键词聚类及主题演进

2.3.1 体教结合与教体结合(1991~2008年)

上世纪九十年代,体委业余体校由于与普教系列难以结合,导致体校学生文化水平低与招生困难。与此同时,一部分学生在被竞技体育淘汰之后,面临无法升学、难以就业与保障低下等问题。这也间接影响社会对青少年从事运动训练的态度,造成了“业余训练的逆潮”。对此,胡利军认为后备人才尚处于青少年时期,因此必须回到国民教育体制中进行文化知识学习,同时使体育系统与教育系统有机结合,便是体教结合应达成的目的[4]。体教结合的模式选择上,王志刚在分析了浙江省体育传统特色学校与体育试点学校后,认为“一条龙模式”“分级互管模式”“校体联合模式”与“社会化模式”是体教结合在基层开展实施可以采取的模式案例[5]。对于“社会化模式”,黎禾在研究中进行了更深入的分析,首先分析了建立业余训练社会化体系的可行性,并在此基础之上构建了业余训练社会化模式图,用以在基层全面推广[6]。与此同时,郭宪玉也表达了相似的观点,认为业余体育训练社会化是发展的必然趋势[7]。

体教结合目标是培养适应社会发展需要的优秀体育后备人才[8],汪广茂在对广东省各级各类体育运动学校调查后发现,当前体教结合培养体育后备人才模式还需“强化”,并指出应通过多渠道的社会化方向进行发展[9]。与此同时,制定青少年体育激励措施、改革体育后备人才选拔机制以及重视教师与教练员队伍建设等内容也是在当时提出的使竞技体育可持续发展的对策[10]。在上海市优秀运动队的“体教结合”开展过程中,祁社生指出为避免“文凭”的浪费,应针对社会发展的需要合理设置体育后备人才的升学专业,在观念上应进一步提高对“体教结合”的认识[11]。沈建青指出上海市青少年业余训练应逐渐纳入学校体育的轨道[12],需要普通学生参与体育锻炼,并学会至少一项运动技能,在学校体育阵地上拓宽体育后备人才的数量。体教结合研究在过去主要集中于东部与南部的发达地区,而西部落后地区的人才与体育资源开发较少,应高度重视对西部地区的体育战略开发,同时促进区域竞技体育联动发展,实现优势互补,从而达到共赢[13]。

传统观点认为,高校开展“体教结合”便是将省市专业队与高校开展紧密合作,同时队伍可以代表该高校参加比赛取得优异成绩。有学者对此提出了质疑,认为“体教结合”的真义应在教育体系中引进体育体系,并使双方有机结合[14],而非急功近利追求“拿金牌”与“发文凭”。徐本力认为高校开展体教结合培养体育后备人才必须适应我国21世纪高等教育培养全面发展、高素质的复合型人才战略目标[15],除去培养优秀竞技体育后备人才这一重要作用外,有学者意识到高校开展“体教结合”能助力学校体育文化建设,在丰富校园文化、促进校园精神文明健身、推动学校体育发展与增强学校凝聚力与知名度等方面起到重要作用[16]。高校开展体教结合已取得了一定规模与成绩,在体育学科发展上,有学者建议将建设高校高水平运动队作为学科发展的一个重要方面,进行更深入的研究[17],有利于将实践中所得到的感性认识上升到理性层面,以达到理论更好地反过来指导实践的目的。

2.3.2 体教融合与教体融合(2009~2019年)

虽然过去“体教结合”在业余体校与各级学校中广泛开展,但仍存在未贯彻全面发展指导方针、体教两部门各自为政与体育后备人才就业出路狭窄等问题。因此,体教融合初期的研究主要聚焦于转变的可行性、战略与发展模式。在2009年,吴建喜提出“体教融合”是“体教结合”未来的转变与发展最终方向[18-19]。后奥运时期,逐渐有学者意识到“结合”式的文化与职业教育补救在实现我国竞技体育可持续发展上作用有限,我国青少年体质的逐渐下降也在某种程度上说明了我国学校体育与竞技体育分离严重。反观美国,是体育与教育相融合的典型,为其竞技体育发展与青少年体质健康做出了巨大的贡献[18]。

随后,该领域学者与有关部门就体教融合的转变战略进行了探索。2012年,上海市政府发表了《上海探索“体教融合”新路》一文,至此,体教融合模式率先在上海市进行了实践探索,在这一过程中,初少玲对比分析了“融合”与“结合”的异同,发现二者在主导主体、目标体系与管理机制等方面均存在差异,在目标体系中,提出体教融合培养目标将着重于增强学生体质;其后,又表明体教融合是对体教结合的创新与升华[19]。在转变战略上初少玲认为应建立教育为主、体育为辅的“普通学生与后备人才”共同发展的人才培养战略,使体育人才培养回归教育系统,而这一理念,也是我国目前“体育回归教育”设想的雏形[20]。因此,体教融合研究也从过去单独面向体育后备人才转变到使“普通学生和后备人才”共同发展,这项转变的全面实施,也是今天深化新时期体教融合仍需面临和解决的难题。与此同时,吴建喜认为不但要以转变教育观念为抓手,还应转换教育部体卫艺司对学校体育教学和竞赛的管理方式,使得学校体育协会在其中发挥作用;构建学校竞赛体系,加强学校体育竞赛市场开发,例如:大学生篮球联赛(CUBA)与大学生足球联赛都已得到国内大型公司的长期赞助,这些赛事也帮助许多优秀学生运动员进入到国内职业联赛赛场[19]。这方面和美国的NCAA模式有类似之处,但不足之处在于国内大学生联赛中由于训练时间、专业化程度与就业保障等问题,仅有个别极优秀的学生运动员能输送到职业赛场。

在探讨体教融合方向的可行性与转变战略之后,便面临体教融合未来发展模式的问题。瞿丰对过去“体教结合”发展模式进行分类,分为“混合型”“省队校办”“清华模式”与“南体模式”,通过对比与综合分析,发现后3种更多是由于自身的特殊属性与时代机遇所形成,不具普遍性,在基层难以落实与开展。因此,提出学校自建代表队和与体育部门联合建队的“混合型”体教融合模式有利于兼顾学校体育与竞技体育两方面发展,并响应国家体育总局在当时提出的“运动队逐步院校化,解决运动员就业出路问题”等战略方针[21]。与此同时,翟丰的研究结果表明混合型的体教融合模式在未来将通过3种方式进行体育与教育的深度融合,首先是“运动员选材一体化”在体育与教育系统中实现融合,使得未来校园里也能走出世界冠军;其次依托教育部门,使得运动员不但有良好的训练条件,还能享受到优质的文化教育资源,为就业出路提供保障;最后业余体校与优质学校建立联动关系,为学校体育与竞技体育的可持续发展提供基础[22]。

2.3.3 深化体教融合改革(2020至今)

2020年4月,中央通过了《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见》(以下简称《意见》),对于深化体教融合的最终目标,是促进青少年全面发展与发挥学校体育的基础性作用[23],这两点需要通过学校体育发展与改革来完成。新时代学校体育内部改革方向主要从体育竞赛模式、师资聘用模式与体育教学模式等方面实现,最终为青少年健康发展打下基础、实现青少年体育赛事回归国民教育体系与构建多元化的青少年体育治理体系[24]。除此之外,需要外部变革进行助推,王家宏在研究中表明外部改革应从学校体育纳入政府政绩考核、修订青少年体育锻炼标准、与构建“家校社”三位一体融合模式等6个方面进行发力[25]。在深化新时期体教融合背景下的学校体育改革,应该更为关注基层学生,要求全社会、全阶段、全领域与全过程共同精准施力[24],以促进青少年健康发展为导向,协同治理与一体设计相辅相成,共同实现体教融合目标新指向。过去往往将促进青少年健康发展与培养体育后备人才并驾齐驱,但最后结果并不理想,因此《意见》将“加强学校体育工作”放在了首位,王登峰指出新时期体教融合应在促进青少年全面发展的同时,努力培养体育后备人才[26],当前新时期体教融合便是在多部门协同治理下,以“三大球”为抓手,严格把握“学、练、赛”三个环节,以面向全体学生促进其身心全面发展为中心,进行体育后备人才的选拔与培养。

《意见》颁布后,杨国庆通过对“南体模式”溯源,发现此模式能成功将体与教相结合、培养体育后备人才与各类应用型人才。因此,面对新时期体教融合的现实诉求,“南体模式”将持续以“学训融合”为灵魂,坚持学术与竞技相统一;以坚持育人为发展路径,推动办学初心与时代使命共举[27],并为高等体育院校改革提供理论与实践依据。柳鸣毅的研究中,将我国高等体育院校定位成深化新时期体教融合下的高端智库,并从外部政策机遇、内部现实困境、融合理念与融合治理策略4个方面层层递进,最终得出体教融合背景下的高等体育院校不仅是培养体育后备人才的阵地,还是新时期复合型体育人才的输出阵地[28],新时期复合型人才将在社区、学校与职业俱乐部中发挥重要作用。在加强高等体育院校建设之外,《意见》中也明确提出了要加强体育传统特色学校的发展,而学校的发展通过自身内部的变革往往不够,还需借助外部环境助推,因此,曲鲁平提出体育传统特色学校与青少年业余俱乐部协同发展能有效推动体教融合落实,并通过行为人、规则、得益方式与反馈系统构建出协同发展的联动机制[29],加强二者协同发展,能促进青少年体质健康与体教的深度融合。

2020年,云南省成为第一个进行体育中考大幅改革的省份,将体育中考分数提升至100分,与此同时,体育中考改革的方向逐渐向动态评价靠拢[30],而非过去的“一考定终身”,避免陷入应试主义怪圈,加重学生课外负担。在标准与考核方式确立之外,还应将其与考试、招生与学校及地方评价指标等方面联系起来[30],实现从上至下全员关注与重视,为避免其流于形式,还需在各个环节进行强有力的监督,以帮助体育考试真正成为实现体教融合的有效杠杆。杨立远认为新时期体教融合背景下的体育中考改革不仅要以增强学生体质为目标[31],应加强学生体育与健康课程知识的学习,全方位提升学生的体育核心素养,才是“体育中考”的真正内涵所在。体育中考改革势在必行,但反观体育进高考则存在巨大争议,传统高考体育方式在体教融合进程中难以发挥其作用,但直接照搬体育中考模式将其纳入高考亦会本末倒置,因此,应采用综合素质评价的方式[32],一方面提供体育进高考的基础,另一方面已有实践案例证明其可行性。在研究了体育中考与高考改革带来的良性收益之后,也因对其进行冷思考,客观审视其是否会带来急功近利与负面效应,例如:体育中考改革后体育学科陷入应试主义、青少年学业负担加重与导致中西部落后地区的教育更加不平衡等问题[33],因此,体教融合背景下的体育中考高考改革势在必行,充分发挥考试的作用推动青少年参与体育锻炼健康发展,但具体改革方式与措施仍是新时代需要全面考虑与精准施策的重要任务。

3 结论与展望

3.1 结论

1)国内体教融合相关研究发文量呈波浪式增长。发文数量形成了3个阶段,孕育萌芽期(1991~2004年)、发展繁荣期(2005~2019年)与突变期(2020至今),预计未来将持续保持上升。

2)期刊与学科来源单一。核心期刊占比不到三分之一,核心期刊来源前10名为体育学科期刊,来源于SCI期刊的文献为0,来源学科社会科学较多,多以定性分析为主。

3)形成了3个较大的作者合作网络,分别由柳鸣毅、郭修金与马艳红为核心。多数作者处于独立研究状态,虽然该领域拥有许多体育教育领域的领军人物,但由于其跨机构跨地域合作较少,导致研究成果影响力与价值有限。

4)研究机构主要以高等体育院校与师范类院校为主,发文地域集中于东、南部沿海、武汉与北京等发达地区,我国西部地区相关研究机构与合作网络较少。研究机构数量与合作较多,较为松散。

5)研究热点形成了“体教结合”“体教融合”“竞技体育后备人才”3个知识网络群。研究演进经历3个阶段:体教结合(1991~2008年)、体教融合(2009~2019年)、深化体教融合改革(2020至今)。主要研究对象演进趋势为:业余体校运动员→体育后备人才→全体学生,主要研究内容演进趋势为:业余体校运动员文化职业教育→体育后备人才全面发展与竞技体育可持续发展→青少年体质健康与体育中高考,研究领域演进趋势为:竞技体育→社会体育→学校体育。

3.2 展望

1)作者与机构应加强跨校、跨地域与跨学科合作,促使研究成果广泛应用于基层各级各类学校与社区,提升该领域研究水平与影响力。2)应加强对自然学科的应用,如:应用统计学、生物力学与运筹学等学科,加强对该领域的案例跟踪、模型构建与实证研究。3)发展重心与融合探索从沿海发达地区逐渐向中西部落后地区过渡,探索“一线帮扶三线”与“城市包围农村”的融合策略以消除融合过程中的“不平衡与不充分”。4)体育院校与高校体育专业应成为融合过程中孕育思想、理论研究与实践应用的主阵地,与体育传统特色学校、中小学与业余体校等各级各类学校协同发展。5)发展社区与家庭体育教育,探索“家校社”三位一体融合模式。6)对世界各体育强国体育后备人才与青少年健康发展运行模式进行借鉴与思考,结合中国独有国情与时代机遇,探索具有中国特色的体教融合模式。