幼儿园实习指导教师对自身角色的认识:基于扎根理论的分析

马洁然 顾荣芳

[摘 要] 教育实习是教师教育课程体系的关键环节。幼儿园实习指导教师对自身这一角色的认识直接关系到学前教育专业学生教育实习的质量。本研究以“实习指导教师角色”为主题,对30位具有实习指导经历的幼儿园教师进行半结构访谈,运用扎根理论对访谈资料进行分析。结果显示,研究对象虽然对自己承担的“实习指导教师”这一角色有所认识,但是对该角色的职责规范认识模糊,理念和行为模式具有明显的“学徒制”印记,有把“实践中的教师教育者”与“班级儿童的教师”这两大应然角色人为割裂的明显倾向,认为这两种角色之间消极影响居多。同时,多数幼儿园教师未能将实习指导与自身专业发展建立联系,对实习指导教师这一角色的价值认识不充分,且不认可自身要承担“实践课程的督导者”的職责。究其原因,来自外部的角色支持匮乏是关键,角色主体内部动机和专业性不足是根本。高校和幼儿园应以实习指导为契机,构建促进教师专业发展的实践共同体,幼儿园教师自身应以“成为”和“培养”反思性实践者为己任,提升角色胜任力,才能促使幼儿园实习指导教师顺利实现从“仅是班级儿童的教师”到“同时是实习生的指导教师”的工作角色的转换。

[关键词] 实习指导教师;教育实习;角色认知

一、问题提出

百年大计,教育为本;教育大计,教师为本。[1]培养高素质、专业化的幼儿园教师队伍是确保我国学前教育质量的关键所在,也是当下世界各国学前教师教育的核心目标。那么,何为专业化的幼儿园教师,教师教育何以担负培养专业化幼儿园教师的使命?美国学者舒尔曼(Shulman)认为,一种职业之所以被称为“专业”,必然要有一个在职业群体内部产生、丰富、转化并重构的知识基础,从而使职业行为不仅因为行业规矩、环境或政策的改变而变化,也会随着学术研究中的新发现、新观点、新方法而获得发展;与此同时,专业最终是关于实践的,专业人员的培养并不意味着简单地教会其将所学知识应用于实践,而应是在不断变化的、真实的情境中通过适应、融会贯通、批判和创造等方式,将书本上的理论知识变成实践性知识。由此,专业知识根植于学术知识基础,同时又不应脱离实践的论断,引出了专业教育中的基本问题,即如何协调理论与实践的关系。[2]在教师教育领域,作为师资培养过程中必不可少的环节,教育实习能够为职前教师提供真实的教育情境,促使其将理论与实践相联系,以实现从“所学”到“所用”的转变,[3]也因此而被视为促使职前教师专业化的重要途径和教师专业准备阶段最有力的介入。[4]国内外已有关于教育实习之于职前教师专业发展价值的研究主要聚焦于知识、能力和情感态度三个维度。首先,教育实习能够促使职前教师整合新旧经验,对所学理论进行反思、修正及创造,从而构建个人实践性知识。[5][6]其次,就专业能力而言,职前教师在实习过程中能够习得教学、研究以及各类专业能力和职业惯习(对于日常教育情境中实践问题的解决方法和行为程序)。[7]最后,教育实习能够帮助职前教师发现自身价值,增强对教师职业的体验和情感,从而明确职业选择意向。[8]

为了确保上述教育实习价值的实现,培养具有专业胜任力的教师,进入21世纪以来,“重视实践”成为我国教师教育改革的重要趋势,教育部2011年颁布的《教师教育课程标准(试行)》,将“实践取向”作为教师教育的重要理念,明确规定了学前阶段的教师教育课程中,学生教育见习和实习时间不应少于18周。2018年,教育部等五部门印发的《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》中提出“健全以师范院校为主体、高水平非师范院校参与、优质中小学(幼儿园)为实践基地的开放、协同、联动的中国特色教师教育体系”。然而已有研究表明,教育实习的时间、形式、场所、管理等外部条件的改善,对于职前教师的专业成长只是必要条件,而非充分条件。[9]高质量的教育实习不仅要精心设计各环节,还需要职前教师(实习生)、高校指导教师和学校指导教师三方主体各司其职,在此基础上开展积极而有效的互动。其中,职前教师的职责是实现从“学生”向“教师”的角色转变,[10]除了要关注学科知识、学生个体差异和班级管理策略,还应当形成个人的教育理念、获取能够支撑其“持续研究和学习教学”的工具,如学会观察、解释、分析教育现象。[11]作为教师教育者的高校指导教师,不仅应扮演从事科研、开发新知识的角色,还应当致力于为职前教师提升团队合作能力和反思性实践能力提供支持和引导。[12]而学校指导教师①作为“实践领域的专家”,[13]是实习生眼中的“重要他人”,英国学者哈伯森(Hobson)针对小学教育专业实习生的一项调查显示,学校指导教师在所有教育实习质量影响因素中的排名中位列第一。[14]此外,实习生首次近距离、全方位接触实践,对教师职业、学校环境、学生、自身以及教育理论都会有新的认识,且难免产生一些“消极体验”和“现实震撼”,[15]其需要有经验的专业人士加以引导,以起到沟通理论与实践的作用。[16]由此可见,学校实习指导教师是确保教育实习价值得以发挥的重要人物。

国内外已有对于学校指导教师的研究主要聚焦利益相关者对其所扮演角色应然层面的描述与期待,以及基于实证研究所揭示的当下实习指导过程中所存在的诸多问题与困境。如美国学者克拉克(Clarke)等人基于对近60年来实习指导教师相关研究的综述,提出学校指导教师应当成为反馈的提供者、专业的持守者、实践的榜样、反思的支持者、知识的搜集者、对话的发起者、关系的召集者、社会化的代理人、实践的倡导者、变革的守望者和儿童的教师。[17]格尔克(Gehrke)则把指导教师描述为“传递智慧的人”,因为优秀的指导教师能够影响实习教师思考问题的方式。[18]与此同时,实习生将教育实习过程中学校指导教师的角色描述为实践的领路人、[19]班级的大家长、麻烦解决者、“脚手架”的提供者和学习的榜样。[20]然而反观现实,相较于上述理想状态,大量实证研究结果表明,由于学校指导教师责任心或专业性的缺失,对实习生产生了较为消极的影响,如美国学者哈蒙德(Hammond)曾用自力更生、自给自足、自生自灭来描述失职指导教师班级中实习生的生存状态。[21]此外,由于一些指导教师不具备计划、反思和对话能力,与实习生的对话缺乏主题和深度,内容片面且流于形式,过度关注“做什么”“如何去做”,对“为什么这样做”缺乏思考,从而使得实习指导陷入技术理性的误区,由此导致实习生的专业学习效果不尽人意。[22][23]更有甚者直接导致实习生“未教先怠”,[24]经过教育实习之后反而降低了对教育专业的热爱和对教师职业的认同,[25]此种现象较为突出地存在于学前教育专业实习生身上,即由于欠缺实习指导而导致教育实习对师范生的职业认同以及未来职业选择产生了负向影响,[26][27]继而引发幼教师资流动性强、流失量大等问题。究其主观根源,与学校指导教师未能充分认识和认同自身在教育实习中应当扮演的角色密切相关,正如克拉克所言,学校指导教师在教育实习中扮演着非常重要的角色,但奇怪的是,这一群体却一直被忽略,[28]其对自身角色的看法,对与高校指导教师、实习教师关系的理解,及其所希望获得的支持,对教育实习质量的改进和提升具有重要价值,而我们对这些的了解却极为有限。[29]

由此,本研究将基于幼儿园实习指导教师的视角,探究其对自身承担教师教育者角色的理解、体验、所面临的挑战及其希望获得的支持,同时构建幼儿园实习指导教师角色模型,分析其角色认知及认同的影响因素,并据此提出促进幼儿园实习指导教师角色胜任的建议与对策。本研究的创新价值和研究意义主要体现在以下三个层面:第一,本研究将幼儿园实习指导教师作为研究对象,倾听他们的声音,旨在揭示幼儿园教师对自身教师教育者角色的认知和认同现状,能够为教育实习相关问题的研究提供新视角,同时回应应然层面学校指导教师角色的相关研究结论。第二,在研究过程中,研究者将以指导教师“角色”為线索,采用质性研究方法,鼓励幼儿园教师描述并解释实习指导过程中的具体事例、相关情境和主观体验,以探寻幼儿园实习指导教师的角色特征及其影响因素,所得结论兼具过程性和情境性。第三,本研究力图挖掘实习指导工作能够为幼儿园教师专业发展带来的积极影响和潜在动力,并基于角色转换理论视角,探索促使幼儿园教师提升指导教师角色胜任力并实现自身专业发展的建议对策,以顺应我国当下学前教师教育职前职后一体化的改革趋势。

二、研究方法

(一)研究对象

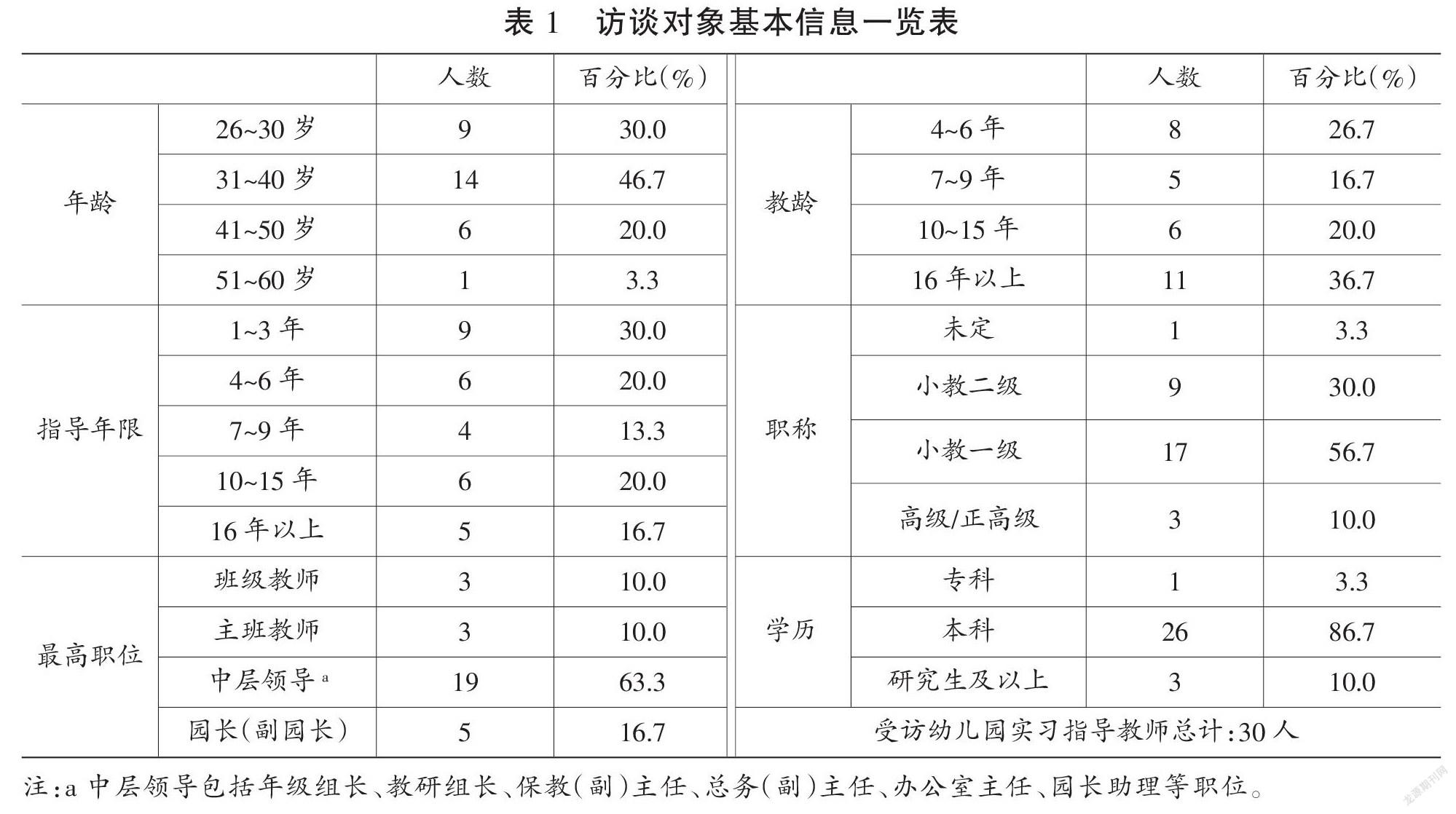

质性研究既没有大规模的人口可以进行随机抽样,也没有以获得普遍结论为研究目的,解释主义研究者倾向于有目的地选择每个案例,并力求完整而准确地描述“发生了什么,事情如何发生”,从而回答研究问题。[30][31]因此,本研究采用目的性抽样法,采取自上而下和自下而上相结合的滚雪球式取样方式,即邀请研究者在求学和担任高校实习指导教师期间所结识的幼儿园园长、区教研员进行推荐;同时请熟识的一线幼儿园实习指导教师进行自荐和推荐,并尝试探访实习生反思记录中所提及的幼儿园指导教师。所有访谈对象均具有幼儿园实习指导教师的角色经历,且在研究者表明访谈目的和主题后,表示对实习指导“有话要说、有话愿说”。此外,为了确保研究数据的丰富性和多样性,研究者还兼顾到受访者所在的地区、年龄、教龄、实习指导年限和职位等因素,30位研究对象分别来自江苏(6人)、上海(4人)、山东(5人)、重庆(5人)、贵州(6人)、云南(4人)6个地区的10所公办幼儿园,具体情况如表1所示。

表1 访谈对象基本信息一览表

■

注:a中层领导包括年级组长、教研组长、保教(副)主任、总务(副)主任、办公室主任、园长助理等职位。

(二)研究工具

本研究将幼儿园实习指导教师的角色认知作为构建访谈提纲的基本线索。在社会学领域,“角色”一词指主体的社会地位、权利义务、行为规范和与之相关的行为模式,并强调自我与他人间的相互关系。[32]角色认知是个体对社会角色规范和角色评价信息进行辨识,从而在心理上确定自身社会反应模式的过程,即明确自己应当做什么、不应当做什么。[33]由此,上述概念所涉及的核心要素,如角色观念、角色规范、行为模式、角色关系等,为本研究拟定指导教师访谈提纲提供了最初的概念框架。

在完成初始访谈提纲的编制后,研究者邀请高校学前教育专业实习指导教师(博士)2名和硕博研究生各5名,对提纲结构、内容和提问方式的适宜性等进行了讨论和修订。随后选取具有丰富实习指导经验的幼儿园园长和骨干教师各2名进行预访谈,并再次调整访谈提纲。最终形成的正式版《幼儿园实习指导教师访谈提纲》共包含以下5个主题:指导教师自认为成功(感觉好)的实习指导经历与(或)不成功(感觉不好)的经历,幼儿园实习指导教师所扮演的角色,对于指导教师角色的反思,实习指导教师角色承担的影响因素,为了更好胜任指导教师角色所期望得到的支持。

(三)研究过程

研究者事先向访谈对象说明了研究的目的、期待、数据去处及研究伦理等事宜后,与受访者就访谈形式、时间、地点等进行协商,以获取质性研究的“入场”资格。所有访谈均采用线上的形式,每次时间约60分钟,全程启用视频通话状态,并对谈话过程进行录屏(其中25位受访者同意开启摄像头,29位受访者同意录屏)。在第一轮访谈结束后,研究者又针对一些问题对个别受访者进行了简短的补充访谈。最终,结合现场笔录和视频转录,共整理出30份原始数据文本,共计203 574字。

(四)数据处理

研究者依据扎根理论的原则,使用NVivo 12软件对所有访谈数据进行了包括“开放编码→主轴编码→选择性编码”在内的三阶段编码,并以概念作为分析单位,运用不断比较的方法关联、发展类属关系,自下而上建构幼儿园实习指导教师角色模型。首先,研究者将所有的资料按其本身所呈现的状态进行逐级登录,并从中发现、提取并命名了123个本土概念(自由节点),如“亦师亦友”“经验的分享者”。随后,针对每个自由节点的语境和语义进行深入分析,寻找彼此间的关联,同时考察不同节点在文本中出现的频率,最终归纳出15个二级编码,并形成树状节点,如以下三个自由节点“亦师亦友”“经验的分享者”“有话要说、有话能说”都涉及指导教师与实习生的关系,因此将其纳入共同的二级编码,并命名为“关系构建”。最后,研究者进一步分析树状节点的逻辑关系,确定统领性的核心类属,并尝试将大部分研究结论囊括进一个范畴,以构建幼儿园实习指导教师角色模型。

三、研究结果与分析

本研究所构建的幼儿园实习指导教师角色模型,囊括以下5个相互关联的核心类属:实践中的教师教育者、班级儿童的教师、实习生眼中的重要他人、专业发展的获得者和实践课程的督导者。研究者依照主体在提及、描述和反思各类角色承担过程中所反映的事实和持有的态度,将其进一步归纳为应当承担、意外承担和不应承担三类,如图1所示。

■

图1 幼儿园实习指导教师角色模型

(一)意料之中和情理之中:实践中的教师教育者vs班级儿童的教师

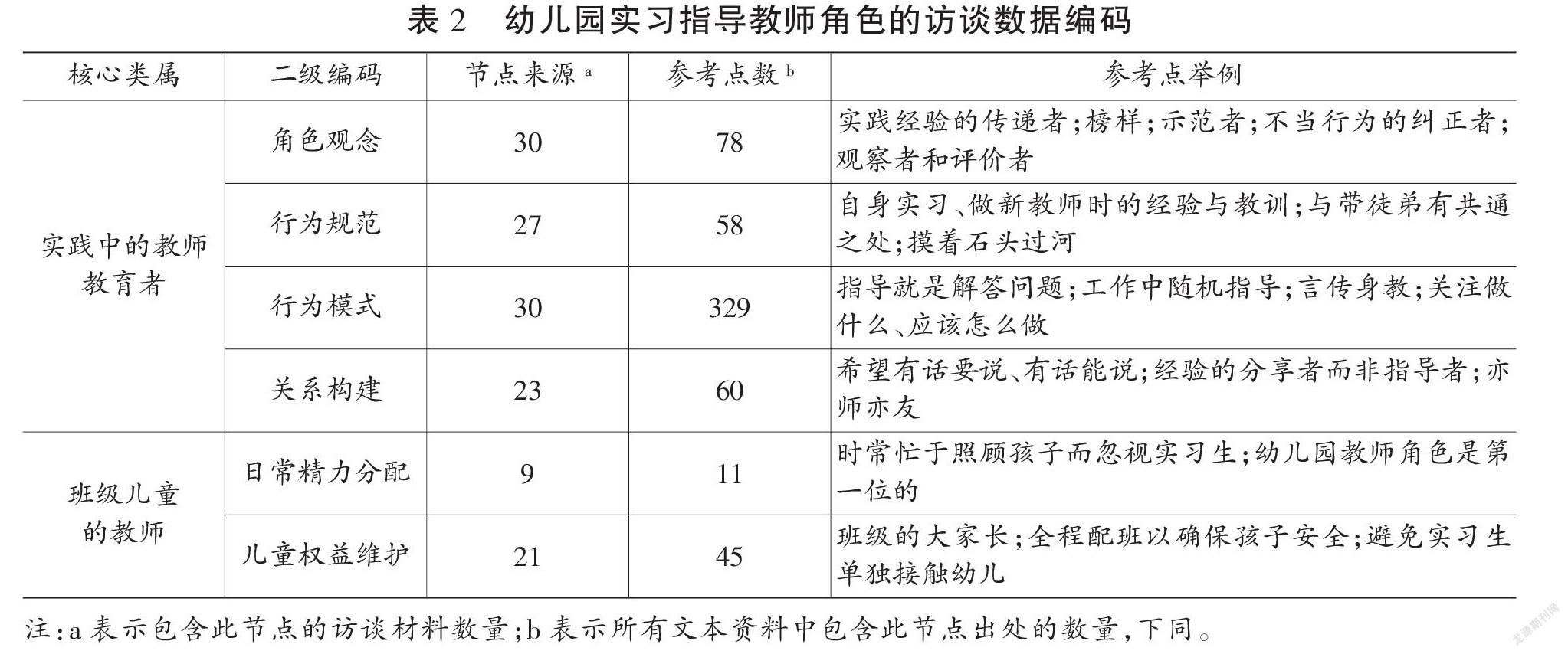

无论从编码结果中的节点数量和占比情况来看,还是基于受访者在描述角色时所展现出的意料之中、情理之中的态度,“实践中的教师教育者”当属幼儿园实习指导教师角色模型中的首要、核心类属。

表2 幼儿园实习指导教师角色的访谈数据编码

■

注:a表示包含此节点的访谈材料数量;b表示所有文本资料中包含此节点出处的数量,下同。

如表2所示,角色观念、行为规范、行为模式和关系构建四个要素共同构成了幼儿园实习指导教师“实践中的教师教育者”的概念。其中,“实践”和“教师教育者”均源于主体对于角色的描述,且能够揭示实习指导教师的角色观念。一方面,在访谈过程中,多数受访对象提到实践、行动、行为等概念,并将其作为指导行为产生的前提和必要条件,如M教师提道:“所谓的实习指导,更像一个与实习生共同行动的过程。”由此,研究者使用实践一词,作为幼儿园教师“教师教育者”的身份标签,以凸显其角色承担的情境特征,并与同为教师教育者角色的高校实习指导教师形成对照。另一方面,几乎所有幼儿园教师在描述自身对实习指导教师角色的理解时,都用到了榜样、示范者、以身作则等概念,由此说明,幼儿园教师认同自身作为“教育者”,应恪守“为人师表”的职业承诺。使用“教师教育者”的概念表述,意在说明实习指导教师从属于教育者群体,同时强调作为“教师的教师”,其教育对象是即将成为幼儿园教师的成年人,与应然层面的另一个教育者角色“班级儿童的教师”形成呼应。

其次,就行为规范而言,除了上述理念层面所提到的“示范者”“榜样”之外,多数幼儿园教师对于实习指导教师应当做什么、如何去做、如何评价效果等问题的认识较为模糊。具体体现为:其一,虽然近一半访谈对象表示对实习指导内容和方式有自己的想法,但究其来源,多见于自身实习期、新入职时的经验和教训、所接受的培训和指导,以及带徒弟(新教师)等类似工作的心得和体会,缺乏系统性和规范性;其二,一线幼儿园教师对于当下实习生专业学习特点、已有经验和学习需求所知甚少,尚未将指导教师的“教”与实习生的“学”予以关联;其三,大部分幼儿园教师对于作为教师教育实践课程的教育实习目标、要求和内容同样无从知晓。正如有着17年实习指导工作经历的L老师所言:“实习生来到班上,作为指导教师,我们也很迷茫,因为从来没有人告诉我们,他们来到班级需要获得什么、已经学习过什么、我们该怎么指导,完全是摸着石头过河。”

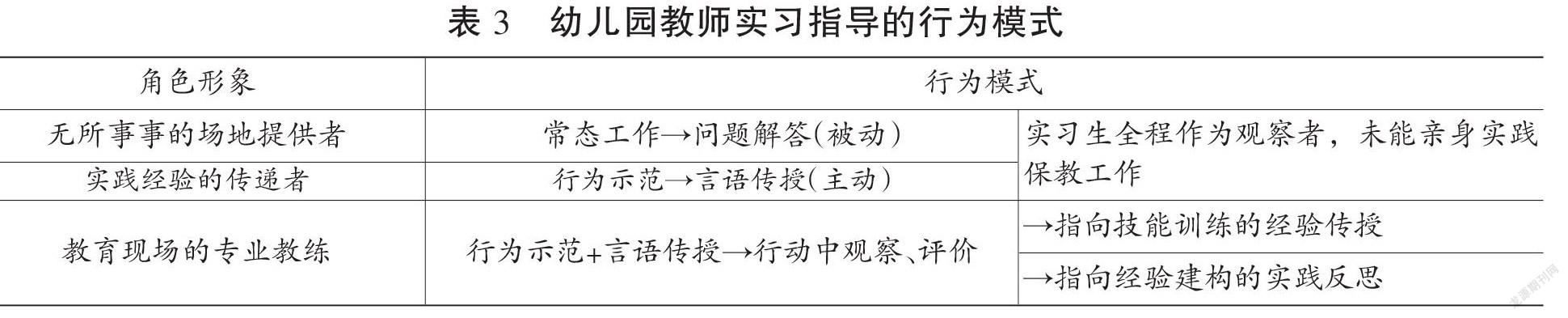

再次,研究者参考克拉克依据实习指导过程中学校教师的行为模式和专业度所划分的角色模型,[34]并基于访谈对象对实习指导情境、动机、行为方式和内容的描述,提炼出“无所事事的场地提供者”“实践经验的传递者”和“教育现场的专业教练”三类角色形象。如表3所示,以本研究中Z老师为代表的3位幼儿园教师认为:“实习指导就是解答问题,如果实习生不提问题,我的指导也无从谈起。”另有4位教师将实习指导描述为身教和言传的过程,即“将自身所积累的经验通过行动示范给实习生看,之后进行总结,并针对实习生观察过程中产生的疑惑进行解答”(M老师)。上述两种观点分别展现了“无所事事的场地提供者”和“实践经验的传递者”两种指导教师角色形象,其共同点在于实习生未能全程亲身参与实践工作,只是通过“看”和“听”的方式获得间接经验。而区别体现在以下两方面:一是前者仅为实习生提供了观察的场所,甚至不会关注自身行为是否具有示范性作用,“开始的时候我会注意自己的行为是否规范,后面实习生来得多了,就不太在意了,基本上展现的就是工作常态,实习生在与不在对我没有任何影响”(T老师);后者则希望通过自身的示范性行为向实习生传递经验。二是对于问题解答的态度,“无所事事的场地提供者”很少向实习生发起对话,基本没有互动;而将自身视为“实践经验传递者”的指导教师,会主动发起对话,询问实习生观察后的感受和困惑,并在此过程中答疑解惑。

表3 幼儿园教师实习指导的行为模式

■

另外23位教师在实习指导过程中呈现出“教育现场的专业教练”的形象,其与前两种行为模式最为明显的不同之处在于,实习生获得了亲身实践的机会,这对于职前教师来说弥足珍贵。学者布利斯曼(Britzman)认为:“学会教学,正如教学本身一样,是一种过程。在此期间,一个人做了什么,他就能够学到什么。”[35]其中,以W为代表的18位教师认为:“实习指导贯穿于日常工作的整个过程,我在做,他们来看,有问题我会解答,或者他们来做我来看,然后纠正不足的地方。”由此可见,作为专业教练,大多数(近80%)指导教师在对实习生行动过程进行反馈时,聚焦于教学行为纠正,从而使得师徒双方都将关注点放在“寻求、模仿、复制教学技巧”,而并未对教育理论与实践行为进行反思和重构,[36]美国学者杜威(Dewey)将其定义为一种技能训练而非心智启发的过程。[37]然而值得一提的是,本研究中,个别指导教师所描述的事例中出现了有助于培养实习生反思习惯和能力的指导行为,如以Q为代表的3位教师在访谈中直接提到了“反思”一词,“放学后,我会请他们反思自己今天哪些地方做得好,哪里不太好,为什么觉得不好,然后提出我的建议,并鼓励他们再去尝试,后面我们再来讨论”。与此同时,Y老师和A老师虽未明确提及反思概念,研究者仍能在其所描述的事例中,提炼出与反思能力培养关联密切的指导行为,如“我在给实习生提建议的时候,除了告诉他们应该做什么、怎么做,也会顺带说明一下我为什么这样做,想想你(实习生)的做法为什么不好,可以再去观察、琢磨一下孩子的表现,看我说的是不是在理”。尽管上述事例数量和所涉及人数极为有限,但其体现出的是对教育情境,特别是具体问题情境的聚焦,对教育行为背后原因的关注,以及对实习主体话语和行动权力的赋予,使得教育实习成为一种经由实践→反思→再实践的经验建构和能力养成过程,即杜威所倡导的心智启发的过程。

最后,从关系构建维度来看,尽管在访谈中,指导教师表示希望塑造一种以“对话”为特征的平等关系,如“希望以经验分享者而非指导者的态度向实习生传递经验,与实习生建立较为融洽的关系,这样他们更愿意接受我的建议,从而使得整个实习指导过程更加顺利”(H老师)。值得注意的是,从哲学诠释学的角度出发,真正的“对话”以可理解性为前提,过程中展现出可传递性,伽达默尔用视域融合来表明理解的可能。也就是说,一个人需要将自己置于他人的视域中,才能充分意识到他人的境遇和不可消解的个性,而这种视域交融,不是要求一个人放弃自己的个性,或是使另一个人受制于自己的标准,而是将自身融入与他人的关联之中,在意识到自身经验有限性的同时洞见了一个无限开放的视域,这里的视域是指人观察问题所拥有的视野,其决定了一个人看待问题的全面程度。[38]而在本研究中,指导教师视角下对话、平等关系的構建,是为了让实习生更愿意接受自身所传递的要求,从而按照既定标准行动,而缺少对同为对话主体的实习生想法的了解,就是尚未达到真正的视域融合。由此导致在指导教师看来,沟通成效仍存在不尽如人意之处。E老师如是说:“有的事强调过很多遍,而且我会告诉他们这样做的原因,但是不知道他们是听不进去,还是不理解,行动上没太大变化。”

与此同时,在论及实习指导中应当承担的角色时,一半以上的受访者提到“班级儿童的教师”这一概念,并将其视为本职的、第一位的角色,认为自身首先是幼儿园教师,才有机会成为实习指导教师,且前者对于后者的存在与呈现起到了关键性作用。因此,研究者将“班级儿童的教师”列为指导教师角色模型中应然层面的另一个重要概念,并通过探讨其对于“实践中的教师教育者”所产生的影响,以揭示二者之间的关系。正如学者伊万斯(Evans)所言,“儿童的教师”是一个看似十分普遍、没有必要专门论证的概念,但却实实在在地影响了学校教师成为教师教育者、参与实习指导的过程。[39]如表2所示,本研究中,“班级儿童的教师”对于实习指导教师角色的影响,主要体现在指导教师日常精力分配和儿童权益维护两个方面。首先,受访对象普遍表示,工作过程的指导主要体现为行为示范,而经验的口头传授只能见缝插针,或利用午休、放学后的时间。保教结合的工作性质使得指导教师在带班时间内,需要将精力全部投入到儿童身上,即便是午休或放学后,幼儿园教师仍有诸多事务性工作,从而使得时间和精力投入不足成为其眼中影响教育实习质量的重要因素。如J老师认为,“带班过程中与实习生交流会分散掉精力,从而影响对儿童的观察,虽然也会顺带看一眼实习生,但具有针对性的指导可能是滞后或者缺失的”。由此可见,儿童的教师与教师教育者在角色主体的时间和精力投入层面呈现出一种冲突、对立的关系。

在儿童权益保障层面,幼儿园教师可谓是首要责任人,即便实习生是经过训练的专业人员,其进入班级能够使得班级师幼比大幅提升,指导教师仍担心实习生由于经验不足,会对儿童及其家庭产生不良影响。具体而言,一是关于“儿童”的经验匮乏,如Z老师所言:“他们只是学过关于儿童发展的知识,但是不了解现实中的儿童,接触的孩子太少,有的实习生说自己之前都没跟孩子讲过话。”二是对“幼儿园教师职业”的经验匮乏,如G老师所言:“作为幼儿园老师,你不仅要会琴棋书画,还要照顾孩子的吃喝拉撒,保教结合不只是写在书本上,实习生普遍缺乏这个意识,更不用说关注孩子的安全、承担家长工作。”因此,教师通过设置工作权限,避免实习生与儿童、家长单独接触等方式,以确保儿童安全,维护儿童权益,从而直接导致实习生参与实践的范围和程度受到限制,进而影响了实习指导的内容、形式和效果。如以N和F老师为代表的大部分(近2/3)教师提到:“我们一般不让实习生直接参与进餐和午睡时间段的保教工作,尤其不允许实习生与家长接触,那么相应的实习指导也是缺失的,而这块儿工作又是重点和难点。”研究者发现,其中存在一个逻辑上的悖论,实习生实践经验的匮乏使得指导教师不敢,也不愿放权让其充分参与工作同时加以指导,然而个人实践经验的积累又有赖于充分参与行动并获得指导,此二者之间的矛盾仅凭幼儿园指导教师的一己之力,着实难以化解,由此加剧了儿童的教师与教师教育者两大角色之间的对立关系。

总体而言,首先,幼儿园教师对自身“实践中的教师教育者”角色的认知较为模糊,对实习指导工作缺乏系统而深入的思考,直接表现为过程层面过度关注技能技巧的复制和模仿,显现出较为明显的“学徒制”观念。同时,幼儿园指导教师认为“班级儿童的教师”角色对于“实践中的教师教育者”角色承担的消极影响居多,在日常精力分配和儿童权益维护层面甚至呈现出一种矛盾对立关系。其次,个体对于自身所承担角色的认同程度可用角色认同显著性(identity salience)来描述,其一方面指与个体所承担的其他角色相比较,该角色的排名和地位。[40]本研究中,相较于实习指导教师角色,研究对象倾向于将“班级儿童的教师”视为其本职、第一位的角色,而将“实践中的教师教育者”角色的承担视作屈居于儿童保教和班级、幼儿园事务性工作之后的附加工作。另一方面,从归因角度出发,主体越是把角色承担得好或不好的原因归为自己,就表明其认同的程度越高。访谈结果显示,大部分研究对象将角色要求、指导时间、实习生学习动机等外部因素视为角色承担成功与否的关键影响因素,鲜有提到自身原因。由此可见,幼儿园教师对自身“实践中的教师教育者”角色的认同程度较低。

(二)意料之外但情理之中:专业发展的获得者&实习生眼中的重要他人

社会生活中的每个角色都可以看作是一个系统,具有结构性和功能性的双重属性,其中结构性是指由角色观念、规范、权利与义务、行为模式组合而成的内在结构,而功能性则是与外界相联系时所表现出的价值、功效和能力。[41]基于对幼儿园实习指导教师角色内在结构的揭示和描述,本研究试图挖掘幼儿园指导教师视角下,实习指导角色之于自身和实习生的价值所在,并将其纳入幼儿园实习指导教师角色模型。

表4 幼儿园实习指导教师角色的访谈数据编码

■

本研究用“意料之外”作为上述两个核心类属的限定词,主要基于以下缘由:从表4显示的数据来看,对于“专业发展的获得者”和“实习生眼中的重要他人”两类角色,所提及的访谈对象人数和节点来源数量均处于较低水平。与此同时,当受访者在描述自身实习指导教师角色价值的相关事件时,通常伴有后知后觉、恍然大悟、意料之外的情感色彩,说明大多数幼儿园教师并没有意识到承担实习指导教师角色于人于己的重要价值。“情理之中”则意在说明上述角色价值的认知结果具有一定合理性,并能够从国内外相关研究结论中获得证实,如我国学者邹群霞、步社民从外在动力和内在要求两大层面阐释了参与实习指导工作对幼儿园教师自身专业发展所带来的积极影响。[42]学者奥戴尔(Odell)曾用“向导”和“明灯”来描述实习教师眼中的学校指导教师角色。[43]达洛茨(Daloz)的研究发现,相较于专业能力,实习教师希望首先从指导教师那里获得专业信念和情感层面的支持,并将其视为“可以依靠的人”。[44]

从具体内容来看,当谈到承担实习指导工作对于自身的价值时,大部分教师将其归纳为日常工作量的减少,而非专业水平质量的提升。以下观点具有一定代表性:“实习生在班上主要是帮我们分担一些日常工作,比如教具制作和环境创设一类的,还有就是户外活动多一双眼睛关注孩子的安全,带班忙不过来的时候有个人搭把手,其他的也没什么”(M老师),“专业上我们主要是输出,输入很少,一般是他们有问题问我们,我们有问题也不可能问他们啊”(S老师)。仅有少部分教师认为实习指导能够使得自身在专业知识上“温故而知新”,如D老师回忆到:“为了确保自身传递的专业理念的准确性,我会主动查阅、翻看理论书籍,比如我要给他们讲皮亚杰,我得说对,不能乱讲,后来发现这对我自己的专业成长也有帮助。”而C老师则发现,帮助实习生反思的过程中,也会反思自身习惯性的教育行为,其中存在共通之处,“观察实习生的时候,当我发现他们的问题,我就会想我自己是不是也存在同样的问题,平时的一些习惯意识不到,需要跳出来看”。由此可见,已有个别指导教师意识到,实习指导教师角色的要求与幼儿园教师专业化进程中知识、能力层面的要求具有内在一致性。与此同时,就外在动力而言,他人的反馈和评价信息,尽管存在偶然性和延时性,却仍然能够成为提升指導教师角色意识的重要来源。如F老师在访谈中提道:“实习结束后,园长会请实习生座谈,主要是了解幼儿园目前管理、教学方面的现状和问题,有时候也会请实习生评价指导教师,这对于我们来说,既是压力也是动力吧。”此外,A老师表示:“来实习的都是学弟学妹,他们回到学校也会谈论我们,我是后来才从大学老师那里知道的,得做榜样,不然丢人丢回母校了啊(笑)。”

提及实习指导对于实习生的价值时,总体来看,多数幼儿园指导教师表示对实习生的学习效果不甚了解,或是认为自身对实习生专业发展方面的影响有限。如B老师认为:“我们会跟实习生传递一些自己的经验,但有时候你说了也不代表别人能懂,懂了也不一定就会做,所以我们也不知道自己的指导对他们专业上是否真的有帮助,能有多大帮助。”又如R老师所言:“我感觉对于实习生来说,实习期间的学习以体验为主,他们能够全面了解我们的工作,真让他们自己来带班或者配班,基本不太可能,具体的收获还要问他们,毕竟我不是他们。”尽管总体情况不容乐观,在与研究者深入交谈的过程中,仍有部分指导教师对自身之于实习生的重要价值有所观察和体悟,具体体现为专业认可、情感依赖和关系维持三个层面。首先,专业上的认可是指导教师成为实习生眼中“重要他人”的前提。“有一个实习生刚来到班上,你跟她说什么,她都要问为什么,且不愿意接受建议,但是经过一段时间的相处,她发现我说得有道理,教育有效果,跟孩子的关系也变好之后,她很认可我(笑),我能感觉到她看我时眼睛里有光。”(Q老师)其次,情感上的信赖能够满足实习生缓解“现实震撼”的内在心理需求。美国学者富勒(Fuller)的研究表明,实习教师呈现出关注自我生存→关注教学任务→关注学生学习的三阶段递进式专业发展状态,在自我关注阶段,其渴望得到教育对象(儿童)和专业人士(指导教师)的认可。[45]“前几年一个实习生,比较内向胆怯,我一直鼓励她,也没有放松要求,自己没觉得对她有什么特别,后来才发现她在我抽屉里放了一封信,写了很多感谢的话,特别真诚,当时真的震撼到了我,我至今都保存着那封信,因为之前从没想过自己能对实习生影响那么大。”(W老师热泪盈眶)由此,来自指导教师的鼓励能够帮助实习生尽快建立归属感、获得自信,以进入教师角色。同时,指导教师对实习生情感层面的能量传递还体现出延续性的特征,从而对新手教师的入职适应产生积极影响。如Y老师提道:“实习生刚开始很局促,手都不知道要放在哪里,我就告诉他们进到班级,孩子喊你一聲老师,你就是老师,你是经过专业训练的,没有问题。后来有实习生跟我说她刚入职自己带班很紧张时,就会想起我说的话。”此外,有部分访谈对象表示,实习生毕业后向其报告就业去向、节日发来问候、入职后仍继续寻求专业上的帮助等行为,说明其希望维持彼此的关系,也从侧面体现了幼儿园指导教师的“实习生眼中重要他人”的角色。

无论从编码数量,还是访谈数据所呈现的具体内容来看,多数幼儿园教师认为实习指导对自身和实习生专业发展方面的贡献较为有限。尽管部分指导教师对自身“专业发展的获得者”和“实习生眼中的重要他人”有一定认知,但普遍倾向于将其列为“意料之外”的角色,并未将其归入应当承担的角色之列,认同程度普遍较低。

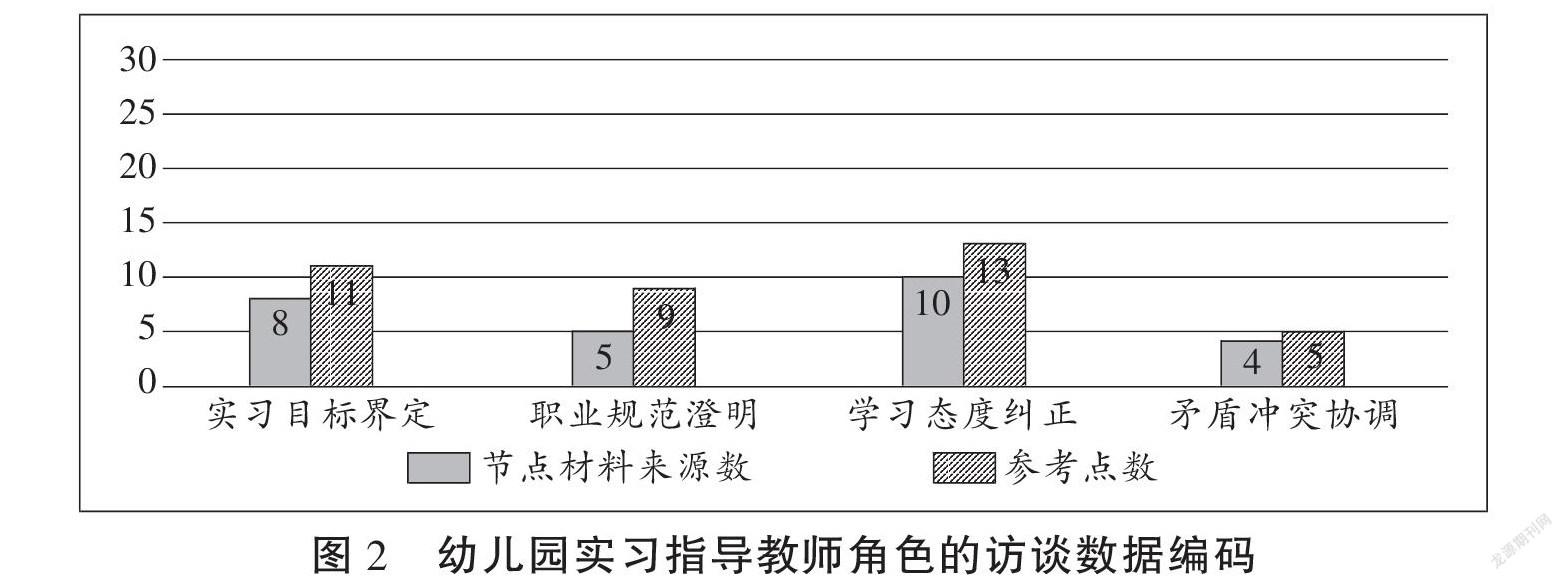

(三)意料之外且情理之外:实践课程的督导者

在幼儿园实习指导教师角色模型中,还有一类被界定为意料之外、情理之外,即现实中超出预设,主体难以接纳和认可,但又不得已而为之的角色。如图2所示,其角色内容体现为实习目标、职业规范、学习态度和矛盾冲突四个层面。研究者将其命名为“实践课程的督导者”。其中,“实践课程”用于表明教育实习作为教师教育体系重要组成部分的本质属性,而“督导”兼具监督、疏导之义。

■

图2 幼儿园实习指导教师角色的访谈数据编码

在访谈中有8位幼儿园教师提到,实习生中的两类群体存在对实习目标理解不清的问题,一是准备考研的大四学生,二是学前教育专业硕士生。其共同点在于主观上认为自己不需要实践或者不应当实践,进而导致其学习态度和学习行为较为消极,如C老师对个别实习生的描述:“小朋友在教室里游戏或者上课的时候,他坐在旁边看书;我们出去做操活动的时候,他站着看书”,“更有甚者,刚进班级就告诉指导教师‘研究生以后不去幼儿园工作,所以我不需要实践’,然后就一直抱着手站在那里看,像在视察工作”(Z老师)。使得幼儿园指导教师心生困惑:“既然你不想实习,也不需要实践,学校为什么安排你来,你来这里干嘛?”(L老师)

以Y老师为代表的5位指导教师提出,一些实习生不清楚幼儿园工作的基本要求和职业规范,如“指甲留得很长,还涂得五颜六色,穿超短裙,甚至在上班时间不停刷手机,这些不符合我们的职业要求”。此外,实习生学习态度上的问题体现在“有的实习生总是以学校有事、老师有事或者身体不适的理由频繁请假,迟到早退,毕竟他们不是我们的职工,也不好太严厉地批评”。另有受访者提出,在与实习生互动的过程中,难免会有一些摩擦和冲突,指导教师需要但又无力承担疏导者的角色,如K老师说:“我们有时候表扬得少一些,批评得多一些,或者说话的语气不注意,实习生立刻不高兴、不能接受,还有当场大哭的,再就是请假几天都看不到人,我们还要去疏导他们的情绪。”X老师认为:“幼儿园老师不可能既当运动员又当裁判。”F老师则提出:“指导教师可能有工作不到位的地方,因为人无完人,实习生在幼儿园看到一些不当行为或者工作疏漏时,难免会产生消极情绪,这就需要高校老师帮助实习生疏导情绪,同时也能帮助我们发现问题,然而现实中并没有。”

由此,研究对象对上述“实践课程的督导者”角色所持的观点和态度,呈现以下特点:其一,对于实习目标、纪律规范和学习态度等要求,应当由高校在实习之前向实习生予以说明,而不应由幼儿园教师在实习生已经进入班级、开始实习之后负责纠正。上述问题如不提前告知,不仅阻碍保教工作的正常进行,还会对儿童产生不良影响。其二,对于实习过程中矛盾冲突的调节和疏导,需要高校教师介入,幼儿园指导教师认为自身缺乏督导者的角色立场。由此说明幼儿园实习指导教师对于“实践课程督导者”角色本身的价值十分认可,但未将其视作自身职责范围之内,认为该角色应由高校指导教师承担。

四、讨论与反思

现实中幼儿园实习指导教师对自身角色有一定的认知与认同,但总体程度较低,尚未达到理想水平。如对于自身所应当承担的教师教育者角色,存在职责规范认知模糊、理念和行为模式的“学徒制”印记明显等问题,与当下教师教育领域所倡导的“反思性实践者”教师培养目标相距甚远。与此同时,研究对象将“班级儿童的教师”与“实践中的教师教育者”两大应然角色的关系人为割裂,认为彼此间消极影响居多。此外,多数幼儿园教师未能将实习指导与自身专业发展建立联系,对于实习指导教师角色价值认知不足,且不认可自身所承担的“实践课程的督导者”一职。不当角色理念和行为的产生是主客观因素相互作用的结果,本研究将从客观层面的高校、幼儿园对实习指导教师角色的外部支持,主观层面的指导教师的角色动机和专业性两个角度,分析幼儿园实习指导教师角色认知与认同的影响因素。

(一)客观层面:来自高校和幼儿园的指导教师角色支持匮乏是关键

目前,大多数高校尚未出台针对学校实习指导教师选拔、培养、工作规范和评价标准的方案。首先,高校一般会将指导教师的选派工作委托给幼儿园,且选拔机制尚不明确,标准较为模糊。其次,高校对幼儿园实习指导教师专业上的支持,如专业培训、工作规范等几乎为零,指导教师只能依照自身经验或求助于有经验的同事,使得指导行为极易陷入“技术化”误区。可见,专业支持的缺失不仅会影响教育实习指导工作的质量,还会使其对“实践中的教师教育者”角色的自信心、认同感及专业地位受到威胁。[46]最后,高校未能对实习指导工作进行全程跟进、评价和反馈。即便教师教育领域的研究者和高校指导教师普遍认可学校指导教师对教育实习质量的重要影响;[47]在实习生眼中,幼儿园指导教师被视为遇到困难时的“首选求助对象”和整个实习过程中“帮助最大的人”,[48]然而指导教师本人却无从知晓这些信息,甚至偶然间获知自身的重要价值时还会倍感意外。

幼儿园层面对指导教师的支持同样匮乏。已有研究表明,实习指导教师在构建身份认同的过程中会受到学校氛围、文化及群体角色认同感等因素的影响。[49]例如,在谈到实习指导教师的选派机制时,有老师提到,园长会优先安排实习生进到有年龄大、怀孕或身体不好的教师的班级,以分担一些体力工作,而并非将实习生的专业学习和指导教师的专业性作为首要考虑因素。此外,幼儿园层面为了保障儿童安全和教育质量,同样会对实习生的工作权限和范围加以限制。如此一来,幼儿园对实习生的角色定位、实习指导工作的重视程度和管理方式等,通过影响幼儿园教师群体的角色认知和认同感,作用于每一个角色主体。此外,物质层面的支持同样十分匮乏,在本研究所涉及的10所幼儿园中,仅有1所幼儿园将高校支付给幼儿园的实习指导费用全部落实到指导教师,并将实习指导计入教师年度工作量;另有1所幼儿园每学期会给参与实习指导工作的教师发放50元奖金,其余幼儿园均未对实习指导工作提供任何物质支持。

從微观层面来看,幼儿园实习指导是指导教师与实习生个体之间相互作用的过程,而从组织层面来看,是幼儿园和高校两大系统之间的交往与互动,是教师教育职前职后阶段的联结与贯通。本研究中,高校实习指导教师与幼儿园实习指导教师之间没有任何交集,高校与幼儿园之间在教育实习指导工作层面,呈现出一种非联通状态。首先,教育实习是教师教育实践类课程的重要组成部分,作为实践课程执教者的幼儿园指导教师,既无从了解整个教师培养体系,也无从知晓不同年级、不同学历层次学习主体的特点与需求,因而无法将高校教育实习与幼儿园实习指导的目标、内容、要求进行有效对接与转换,导致其对自身“实践中的教师教育者”角色认知较为模糊。其次,高校教师也未能充分了解幼儿园教师的日常工作状态和职业行为规范,未能循序渐进地引领学生从知识经验、专业能力和情感态度层面做好充分的实习准备。最后,高校与幼儿园彼此间的沟通不畅,使得指导教师即便意识到自身“实践中的教师教育者”与“班级儿童的教师”角色在时间精力分配和儿童权利维护层面所存在的矛盾对立关系,也不知应当将其诉诸谁,如何解决,进而对指导教师角色的内在动机和价值发挥产生了较为消极的影响。由此可见,高校和幼儿园层面所给予的外部支持匮乏是导致幼儿园实习指导教师角色认知与认同程度较低的关键所在。

(二)主观层面:幼儿园实习指导教师角色动机和专业性不足是根本

一方面,幼儿园教师对自身实习指导教师角色的内部动机水平偏低,大多处于“领导安排我指导实习生,我愿意,但没有也无所谓”(R老师)的状态。国外已有研究表明,当实习生初为人师时,会受到前经验(包括生活、教育经历等)的影响,甚至无意识地模仿自己之前的老师,从而表现出一些积极或不当的行为,此结论同样可推及本研究中的幼儿园实习指导教师,[50]如个别访谈对象曾提到自身作为实习生时,指导教师所产生的积极影响一直伴随自己成长,且印象深刻,并愿意将这种影响传递出去。与此同时,大多数实习指导教师则表示“自己实习时也没学到什么,实习生来一段时间就走了,所以不会花太多心思去培养”(Z老师)的观点。由此可见,实习指导教师内部动机可受其“前经验”的影响,且呈现出代际传递性特征。另一方面,在选派机制、外部保障和评价体系缺失等上述客观因素影响下,指导教师容易形成一种“实习指导过程没人在意,效果也无人问津”(S老师)的感受,进而影响其对自身角色价值的认同。

专业性不足是制约幼儿园实习指导教师对其角色认知与认同的根源。访谈中,不少教师认为工作年限越长的教师专业性越强,从而更能胜任实习指导教师角色。这个观念的不当之处有以下两点。第一,将工作年限等同于专业性程度。在教师专业发展过程中,工作时间的累加只是实践经验获得的必要而非充分条件,其中主体的反思才是关键。第二,将实习指导教师的专业性等同于幼儿园教师的专业性。虽然教师专业性和指导教师专业性在内涵和要求上具有内在一致性,但不能将二者完全等同,正如学者泽西勒(Zeichner)所言,优秀的班级教师绝不等同于专业的教师教育者,其不仅要为实习生提供示范性教育行为,还要知道如何提供积极而有效的指导。[51]上述角色主体对于幼儿园教师与幼儿园实习指导教师专业性之间关系的片面、不恰当的理解,加之来自外部专业支持的缺乏,使得幼儿园教师难以胜任“实践中的教师教育者”角色,进而导致自身作为“实习生眼中重要他人”和“专业发展获得者”的角色价值难以充分发挥。

五、建议与对策

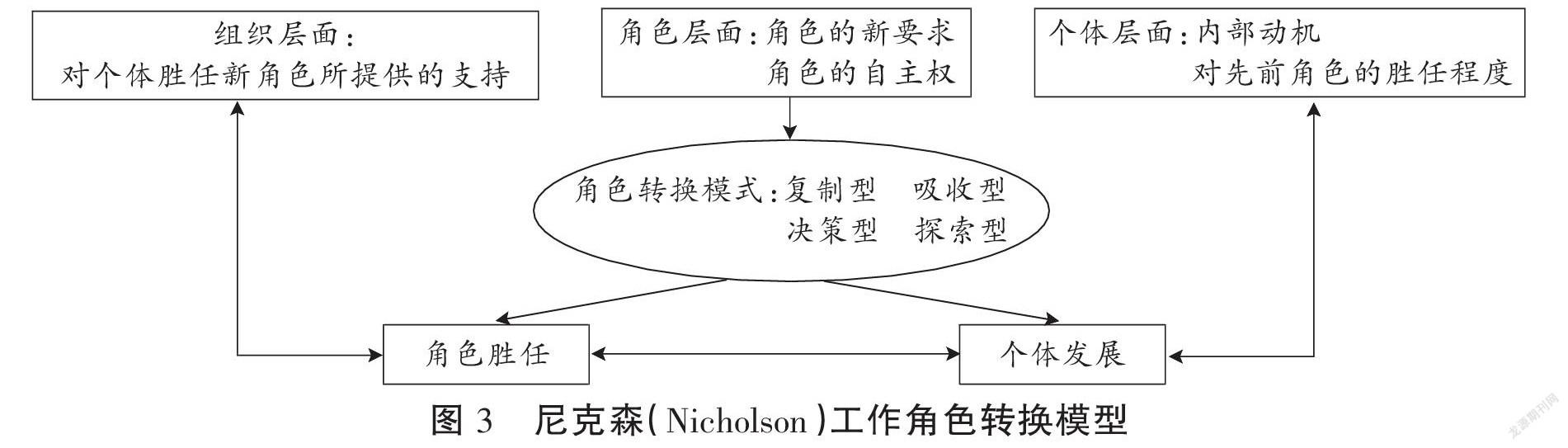

美国社会学家尼克森(Nicholson)的工作角色转换理论(Theory of Work Role Transitions)主要聚焦职场中,基于各种变化而导致个体需要进行角色转换及由此而产生的结果。[52]实习生的加入,能够引起班级内部组织结构和幼儿园教师工作内容的变化,因此可以作为幼儿园实习指导教师角色承担相关问题的分析框架。根据角色转换模型,在外部支持、角色要求明确性程度和主体内部动机偏低、角色自主权和主体对先前角色胜任程度较高的情况下,会呈现“复制型”转换模式,即主体沿用先前角色的认知和行为模式扮演新角色,因而不利于个体和角色本身的发展。由此再次印证了本研究得出的结论:作为“专业发展的获得者”,大多数幼儿园教师认为实习指导工作对于自身专业发展的价值有限;而作为“实践中的教师教育者”,其角色的认知与认同也受到一定限制。相比之下,该理论中的“探索型”模式,以角色外部支持、内部动机和主体先前角色胜任程度较高,角色新要求明确,角色自主权适度为特征,且有助于主体的角色胜任和个体发展。[53]由此,本研究将以“探索型”转换模式为目标,尝试提出促进幼儿园实习指导教师角色认知与转换的策略和建议。如图3所示。

■

图3 尼克森(Nicholson)工作角色转换模型

(一)以实习指导为契机,构建促进教师专业发展的实践共同体

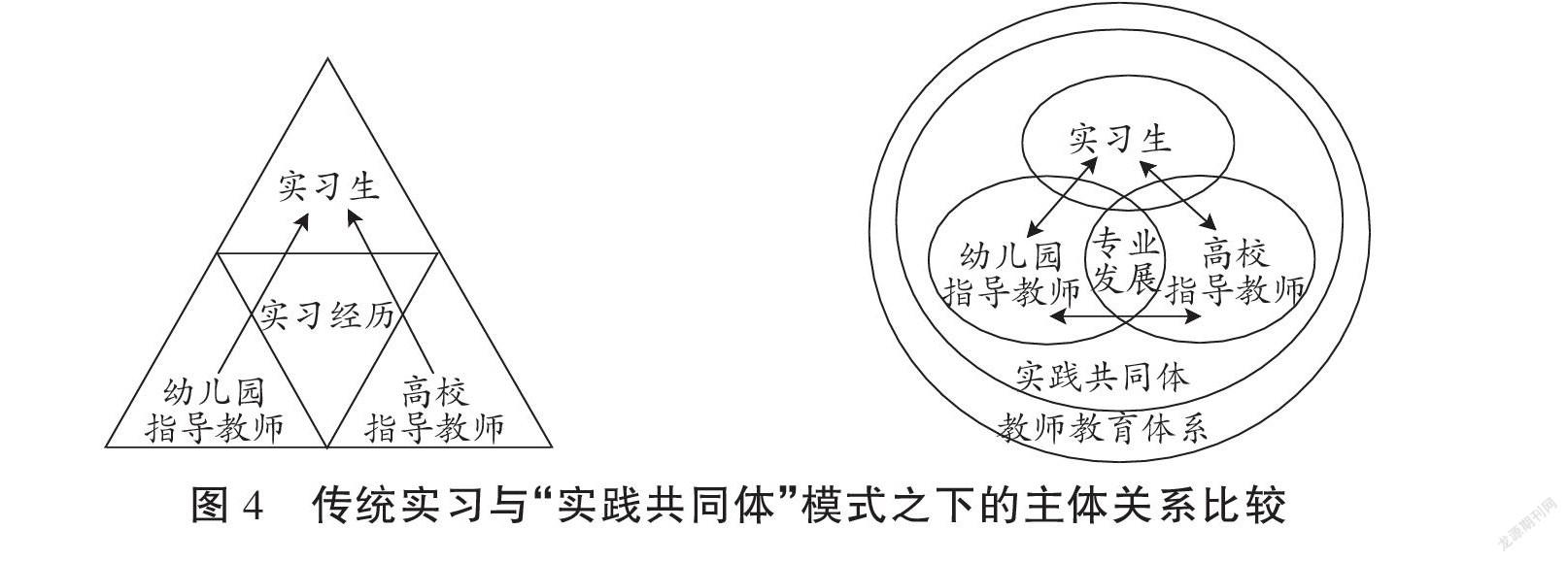

在以往的教育实习过程中,如图4所示,高校指导教师被视为“理论的代言人”,而幼儿园教师则是“实践的引路者”,[54]彼此似乎没有什么关联,且双方分别从各自的角度对实习生进行指导,实习生则需要在二者之间自寻出路,由此而导致教育实习的价值难以充分发挥。“实践共同体”的概念提出者温格(Wenger)将共同的事业、相互的投入、共享的经验库这三大要素作为其构成的基础。[55]本研究倡导将教育实习置于整个教师教育体系之中予以考量,以促进处于不同阶段的幼儿园教师专业发展作为共同的事业;[56]幼儿园教师、实习教师和高校教师在交往过程中互为主体,共同解决各自专业发展中遇到的瓶颈与问题,以实现相互的投入;幼儿园与高校共同为幼儿园实习指导教师角色提供要求与支持,以此构建共享的经验库,从而构建实践共同体,有力推动不同专业发展阶段的幼儿园教师获得持续“学习教学”的机会。

■ ■

图4 传统实习与“实践共同体”模式之下的主体关系比较

高校和幼儿园应当为幼儿园实习指导教师提供明确的角色要求和强有力的外部支持。具体而言,首先,高校与幼儿园应建立持久、稳定的伙伴关系,通力合作,共同规划、构建实践课程体系,并将其贯穿于整个教师教育进程,双方围绕“指导谁”(不同层次、年级实习生的特点和需求)、“指导什么”(课程内容选择及重难点分析)、“如何指导”(方式与策略)以及“如何评价指导效果”等问题进行研讨,以促进学生实践经验的不断积累和专业能力的持续提升为突破口,尝试化解“班级儿童的教师”与“实践中的教师教育者”两大应然层面角色之间的矛盾。其次,高校和幼儿园应当共同制定幼儿园实习指导教师的选拔要求和行为规范,并在此过程中给予幼儿园教师一定的角色自主权,尊重主体意愿。从国外实习指导教师的选拔标准和程序来看,其不仅包含了对指导教师个人资历(如教学年限、学历和社会影响)和专业素质(如班级管理、与儿童的互动能力)的考察,还要求指导教师具备教师教育者所必备的专业品性(如观察和评价能力、沟通能力、协调能力等)和内部动机,即是否愿意且有能力担当培养未来教师的角色。[57]最后,双方应当就高校指导教师、幼儿园指导教师和实习生在实习期间应当遵守的规范、承担的责任和注意的事项提前沟通、协商一致,共同面对、及时解决实习过程中的突发事件,从而有效避免幼儿园指导教师将“实践课程的督导者”角色视为情理之外、却又不得不承担的角色。

作为以促进不同阶段幼儿园教师专业发展的实践共同体,高校与幼儿园的合作不仅包含实习指导工作的相关内容,还应以此为契机,延展至更广的范围,如高校为幼儿园教师提供参加专业课程进修、职后培训的通道;高校教师与幼儿园教师共同申报课题,开展教育教学研究;以幼儿园或年级组为单位,定期组织座谈、沙龙等活动,共同聚焦不同阶段的教师专业成长,就各自工作中面临的具体问题和困惑展开对话,以实现相互的投入与共同发展。此外,高校与幼儿园应为指导教师提供一定的物质支持,如将实习指导纳入职称评定、工作绩效考核范畴;双方可联合开展实习成果展示活动,并请实习生、高校指导教师和幼儿园指导教师开展互评,对较为积极的评价结果予以及时反馈和表彰。从而促进其提升对自身“专业发展获得者”和“实习生眼中重要他人”角色价值的认同。

(二)以“成为”和“培养”反思性实践者为己任,提升角色胜任力

时下,“反思性实践者”已成为世界各国教师专业发展和教师教育改革的重要趋势。其发起人美国学者舍恩(Sch?觟n)将教育实习视作“专业学习中的不稳定地带”,在此过程中,任何书本知识,技术手段都无力解决教育实践中的问题,能够依靠的只有通过“在行动中反思”而获取的实践性知识。[58]与此同时,教师专业发展被视为一个持续不断地行动、反思、再行动的过程,绝非工作时间和年限自然累加的结果,其需要教师不断更新教育理念;关注自身教育行为的适切性;成为积极的观察者、对话者、反思者和评价者。由此,不同階段的幼儿园教师专业发展的内在要求达成高度一致。在“成为”和“培养”反思性实践者的过程中,幼儿园指导教师应当敢于打破指导教师与实习生传统的“教与学”“指导与被指导”的关系壁垒,与实习生开展视域融合意义之下的“对话”,将彼此视为专业发展的资源、实践中的伙伴、班级儿童的教师,从而使得“实践中的教师教育者”与“班级儿童的教师”角色的兼顾与转换更加自如、相得益彰。

21世纪以来,《幼儿园教师专业标准》《学前教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》以及《幼儿园新入职教师规范化培训实施指南》等文件的相继颁布,充分体现了国家对不同阶段幼儿园教师专业发展的高度重视与明确要求,也能够为幼儿园教育实习指导目标、计划的确定提供有力抓手。由此,以促进幼儿园实习指导教师角色胜任为切入点,构建高校与幼儿园实践共同体,势必成为实现学前教师教育一体化、提升幼儿园教师专业素质的重要途径。

注释:

①目前我国的教育实习一般采用“双导师制”,高校指导教师和实习基地的指导教师均可称作实习指导教师,本研究所关注的对象是承担实习指导工作的一线学校(幼儿园)教师,如无特别说明,文中所涉及的实习指导教师,均指学校(幼儿园)实习指导教师。

参考文献:

[1]姜勇,段青如.我国幼儿园教师教育研究学术史:70年回顾与展望[J].学前教育研究,2020(04):37-52.

[2]舒尔曼,王幼真,刘捷.理论,实践与教育的专业化[J].比较教育研究,1999(03):37-41.

[3]LAPARO K, et al. Developing teachers’ classroom interactions: a description of a video review process for early childhood education students[J]. Journal of Early Childhood Teacher Education,2012,33(3):224-238.

[4]刘捷.专业化:挑战21世纪的教师[M].北京:教育科学出版社,2002:5.

[5]石中英.知识转型与教育改革[M].北京:教育科学出版社,2001:254.

[6]李小红,秦晋.教育实习中实习生学科教学知识的发展及其改进[J].教育研究,2015(12):141-145.

[7]汪凌.从教学的实践看教师职业性的培养[J].外国教育资料,1999(06):44-49.

[8]ANDROUSOU A, TSAFOS V. Aspects of the professional identity of preschool teachers in Greece: investigating the role of teacher education and professional experience[J]. Teacher Development,2018,22(4):554-570.

[9]ZERCHNER K. Reflections of a university?鄄based teacher educator on the future of college?鄄and university?鄄based teacher education[J]. Journal of Teacher Education,2006(43):326-340.

[10]赵昌木.教师成长论[M].兰州:甘肃教育出版社,2004:105.

[11]FEIMAN?鄄NEMSER S, NORMAN P. Teacher education:from initial preparation to continuing professional development[M]//MOON B, BEN?鄄PERETZ M, BROWN S, International companion to education, New York: Routledge,2000:732-755.

[12]杨秀玉,孙启林.教师的教师:西方的教师教育者研究[J].外国教育研究,2007(10):6-11.

[13][47]MASON K. Teacher involvement in pre?鄄service teacher education[J]. Teachers and Teaching, 2013,19(5):559-574.

[14]HOBSON A. Student teachers’ perceptions of school?鄄based mentoring in initial teacher training[J]. Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning,2002(01):5-20.

[15]呂立杰,郑晓宇.实习教师“现实震撼”的表现与分析[J].外国教育研究,2008(09):9-13.

[16][51]ZERCHNER K. Beyond traditional structures of student teaching[J]. Teacher Education

Quarterly,2002,29(2):59-64.

[17]CLARKE A, et al. Cooperating teacher participation in teacher education: A review of the literature[J]. Review of Educational Research,2014,84(02):163-202.

[18]FEIMAN?鄄NEMSER S. From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching[J]. Teachers College Record,2003(06):1013-1055.

[19][54]王芳,卢乃桂.教育实习中的“三角关系”探析[J].教育科学,2010(02):40-45.

[20]ABELL K, et al. Somebody to count on: Mentor/intern relationships in a beginning teacher internship program[J]. Teaching and Teacher Education,1995,11(02):173-188.

[21]卢俊勇,陶青.美国实习指导教师的选拔:标准、过程及其启示:什么样的教师可以成为教师教育者[J].外国中小学教育,2018(03):51-56.

[22]KENNEDY M. Book reviews: knowledge base for the beginning teacher: two views Mary Kennedy’s perspective[J]. Journal of Teacher Education,1989(06):53-57.

[23]朱永新,杨树兵.教育实习指导中存在的问题及对策[J].扬州大学学报(高教研究版),2001(03):47-50.

[24]LAMOTE C, ENGELS N. The development of student teachers’ professional identity[J]. European Journal of Teacher Education,2010,33(1):3-18.

[25]李斌辉,张家波.师范生教育实习的风险及规避[J].教育发展研究,2016(10):33-40.

[26]BAUM A, KORTH B. Preparing classroom teachers to be cooperating teachers: a report of current efforts, beliefs, challenges, and associated recommendations[J]. Journal of Early Childhood Teacher Education,2013,34(2):171-190.

[27]郭方涛,孙宽宁.影响学前教育师范生教师职业选择的因素:基于FIT?鄄Choice模型的实证分析[J].学前教育研究,2018(07):47-60.

[28]CLARKE A, JARVIS?鄄SElINGER S. What the teaching perspectives of cooperating teachers tell us about their advisory practices[J]. Teaching and Teacher Education,2005(21):65-78.

[29]CLARKE A. Characteristics of cooperating teachers[J]. Canadian Journal of Education,2001(02):237-256.

[30]格莱斯.质性研究方法导论[M].王中会,译.北京:中国人民大学出版社,2013:30.

[31]陈向明.质的研究方法与社会学研究[M].北京:教育科学出版社,2017:110-112,332.

[32]BIDDLE B. Role theory: expectations, identities, and behaviors[M]. New York: Academic Press,2013:46-50.

[33]秦启文,周永康.角色学导论[M].北京:中国社会科学出版社,2011:71.

[34]CLARKE A. Turning the professional development of cooperating teachers on its head: Relocating that responsibility within the profession[J]. Educational Insights,2007,11(3):1-10.

[35]陈向明.实践性知识:教师专业发展的知识基础[J].北京大学教育评论,2003(01):104-112.

[36]FEIMAN?鄄NEMSER S, MARGRET B. When is student teaching teacher education?[J]. Teaching and Teacher Education,1987(03):255-273.

[37]DEWEY J. The relation of theory to practice in the education of teachers[M]. Illinois: Public School Publishing Company,1927:9,20-23.

[38]盧春红.同时性与“你”:伽达默尔理解问题研究[M].北京:中国社会科学出版社,2014:144-151,156-158,163.

[39]EVANS L, ABBOTT I. Developing as mentors in school?鄄based teacher training[J]. Teacher

Development,1997(01):135-147.

[40]STRYKER S, BURKE P J. The past, present and future of an identity theory[J]. Social Psychology Quarterly,2000,63(4):284-297.

[41]张宇.论角色认同的重新定位[J].求索,2008(03):68-69,134.

[42]邹群霞,步社民.对幼儿园实习指导教师专业发展的思考[J].科教导刊,2011(06):80-81.

[43]ODELL J. Induction support of new teachers: a functional approach[J]. Journal of Teacher Education, 1986,37(1):26-29.

[44]DALOZ A. Mentor: Guiding the journey of adult learners[M]. San Francisco: Jossey Bass,1999:48-49.

[45]FULLER F. Concerns of teachers: a developmental conceptualization[J]. American Educational Research Journal,1969,6(2):207-226.

[46]FEIMAN?鄄NEMSER S, PARKER M, ZERCHNER K. Are mentor teachers teacher educators?[J].Alternative Teacher Certification,1992(11):1-19.

[48]顾慧,张雨强,王丽.学前教育师范生实习阶段专业成长的内在心理过程分析[J].学前教育研究,2017(05):35-47.

[49]董海青.國外教育实习指导教师的身份认同研究[D].上海:上海师范大学,2020:16.

[50]LUNENBERG M, KORTHAGEN F, SWENNEN A. The teacher educator as a role model[J].Teaching and Teacher Education,2007,23(5):586-601.

[52]NICHOLSON N. A theory of work role transitions[J]. Administrative Science Quarterly,1984:72-191.

[53]ASHFORTH B. Role transitions in organizational life: An identity?鄄based perspective[M]. New York: Routledge,2000:17-19.

[55]陈向明.从“合法的边缘性参与”看初学者的学习困境[J].全球教育展望,2013(12):3-10.

[56]马洁然.合作教学与共同学习:美国学前教育实习模式的解读、分析与启示[J].比较教育学报,2020(02):96-107.

[57]GREENBERG J, POMERANCE L, WALSH K. Student teaching in the United States[EB/OL].(2011-12-20)[2021-03-05].http://www.nctq.org/edschoolreports/studentteaching.

[58]SCHON D. The reflective practitioner: how professionals think in action[M]. New York: Basic Books,1983:39.

On the Role Cognition of Kindergarten Mentoring Teachers in Student Teaching Based on Grounded Theory

Jieran Ma, Rongfang Gu

(Education Science School of Nanjing Normal University, Nanjing 210097 China)

Abstract: Student teaching is a key part of teacher education curriculum system, affected greatly by kindergarten mentoring teachers’ role cognition in the process. Focusing on the topic of such teaching role,semi structured interviews in depth were conducted with 30 kindergarten teachers who ever had mentoring experience. The results show that the subjects’ role cognition level was relatively low. Kindergarten teachers often can not find the relationship between their own professional development and mentoring student teachers. Lack of external support for the role is identified as a key factor, while kindergarten teachers’ internal motivation and professionalism are also at a low level. In order to improve the role cognition of kindergarten teachers as teacher educators in practice, suggestions are proposed by using the theory of work role transitions, including establishing a practice community for teacher professional development and enhancing the subjective professional competence of kindergarten teachers.

Key words: mentoring teachers in student teaching, student teaching, role cognition