开展联动小学教学,助推“三位一体”

方少梅

关键词:统编教材;“三位一体”阅读

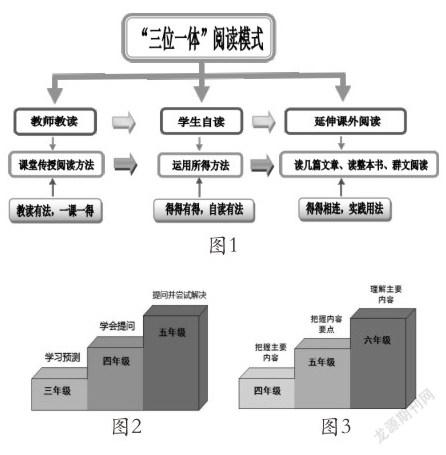

统编教材总主编温儒敏先生多次在不同会议和培训中讲到,小学语文统编教材创新特色之一是“三位一体”阅读教学体系的构建。什么是“三位一体”呢?它指精读课、略读课和课外延伸阅读一起构建的学生阅读框架。它强调“教读——自读——延伸课外阅读”三者的有机结合,它强调让学生在课堂“教读”中学到的方法策略,应用在“自读”和“课外阅卖”中去。因此,语文教学课与课之间,单元与单元之间,甚至年级与年级之间等并非独立的,而是一个庞大的教学整体。

《全日制义务教育语文课程标准(2011版)》(下面简称《课标》)指出:“要重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品位。”联动教学是践行“三位一体”阅读教学、“培养学生阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品位”的可行方法。

综上所述,结合统编教材的编排意图、目标和构建“三位一体”阅读模式,为不断提高学生阅读技能,最终提升学生语文综合素养,本人在教学探索实践中作了一些尝试。概括为下图:

一、教读有法,一课一得

“统编教材”很明显的一个优点:各个年级和各个单元的课程内容与目标更清晰,条理性,知识梯度更明显。比如:(图2)从“学习预测”到“学会提问”,再到“自己提问并尝试解决问题”的编排符合学生年龄特点、掌握知识顺序,层层递进。

又如(图3)关于学习概括主要内容方面的编排:从“学习把握文章的主要内容”到“梳理信息,把握内容要点”,再到“借助相关资料,理解课文主要内容”,每个年级的知识技能安排既相关,又有层次性,体现了知识学习螺旋上升的过程。实际上教师落实课文目标、单元目标的过程,就是培养孩子阅读技能、方法习得的过程。为此,教师要积极研读教材编写意图,了解教学目标,努力吃透教材,认真备课,上好每一节课,做到让学生“一课一得”。

如何做到“一课一得”?爱为学问之始。激发学生阅读的兴趣,同时要善于在教材中“找趣”,这里的“找趣”指的是引起学生阅读兴趣的方法、方式、内容等,力求让学生在趣中有“得”。下面谈谈我在课堂上落实“一课一得”的一些尝试:

(一)课堂激趣,做到“一课—得”

教学《观潮》时,为落实“初步了解课文的描写顺序的单元目标”,我用“思维导图”激趣让学生了解课文的描写顺序。《观潮》一文按照潮来前、潮来时、潮去后的顺序描写的。在课堂上我把画思维导图的方法和表现形式教给学生,学生在轻松愉快的氛围下很快画出各种各样的思维导图。随着课文学习的深入,师生逐步把思维导图填写充实,落实“初步了解课文的描写顺序”的单元目标。同时还为单元习作“推荐一个好地方”埋下了伏笔。

(二)创新教法,落实“课课有得”

比如,四年级上册第二单元是围绕“提问”编排的阅读策略单元,要求鼓励学生大胆提问,培养提问意识、发现提问角度,引导学生在提问中积极思考,在思考中掌握深入理解课文。在讲《一个豆荚里的五粒豆》时,我尝试创新教法。开展“小组列举问题清单比赛”和“整理价值问题比赛”,前者比谁列的问题多,后者比谁列的问题精;前一个做法鼓励学生大胆提问,培养提问意识;后一个做法引导学生在提问中积极思考,在思考中掌握深入理解课文。两个活动相辅相成,有趣且有效。激发学生阅读兴趣,创新教法,为学生量身定制适合学生的教学方法,做到“一课一得”,使学生的语文阅读能力得到提高。

教无定法,教师要了解“统编教材”各年级间的教学梯度,了解有哪些“干货”,并要根班级学生实际情况,有意识地在材中“找趣”,创新课堂教法,丰富课堂的教学形式,加强对学生阅读的引导点拨,因势利导让学生研讨文本,在主动积极的思维中,进行感悟和思考,让学生学有所“得”。

二、得得有得,自读有法

小学统编教材在编排上的层次性是非常明显的。语文教学过程绝非是单独进行的过程,就五年级语文上册来说,(如图4)从中我们可以看出:同一阶段的教材,单元不同,目标难度也有所增加。又比如四年级上册第六单元的单元阅读目标是“学习用批注的方法阅读。”从备课中我发现(如图5),随着知识技能梯度的增加,知识技能的深度也在增加。每课的知识与技能不是单纯的叠加,而是呈螺旋上升的系统性的知识体系。

统编教材强调每节课都有所“得”,教师要引导学生把一课一“得”自觉运用到阅读中,让学生在阅读中有“新得”,使课课都有“得”,许许多多的课程收获的“得”相联在一起,就会使知识之间形成联动作用,就能逐步形成学生个人的阅读体系,利用好统编教材,落实好单元目标,这样的阅读课教学过程无疑是扎实的、有效的。

(一)精读课,让“1+1>2”

在教《草船借箭》一课时,我把《三国演义》电视剧中的片段引入课堂教学,学生学习兴趣得到极大提高。诸葛亮的足智多谋,曹操的生性多疑,周瑜的诡计多端,都被演得惟妙惟肖。我引導学生用学过的阅读方法来学习新课文,如:梳理信息,把握内容要点;用提问的方法阅读;用批注的方法阅读;抓住关键句段分析人物性格、形象等,从“得”与“得”相加中有“新得”其效果绝对是“1+1>2”或者“1+n>1+n” 而每一次“得”与“得”的相加都会使学生阅读技能的提高产生一个质的飞跃,让学生在进行“自读”时有法可依。

(二)略读课,学生的试练场

教材中略读课的设置,就是为了让学生用所学方法进行自主学习的,学生自读是评价所“得”的最好方式。如学习《梅花魂》一课时,我让学生用提问和旁注的方法,通过自学和小组讨论的形式开展教学。略读课是把教读课所学的方法沉淀运用的试练场。

语文教学是一个有机的整体,语文教学不但要教给学生知识,还有义务将所授知识让学生内化。在落实“统编教材”各单元目标的时候,要注意不要把各单元知识切割开来进行。我们要主动地寻找、思考、设计如何把学生这一单元“所得”与另一单元“所得”进行融合教学,让学生在“得得”中有“新得”,不断提高学生阅读技能。

三、得得相连,实践用法

温儒敏教授说:“现在语文教学最大的弊病就是学生读书少、不读书。教材只能提供少量的课文,如果光是教课文、读课文,不拓展阅读量,那么无论怎么用力,语文素养也不可能真正提升上去。”他还提出“1+X”阅读模式,即讲一篇课文,附加若干篇泛读或者课外阅读的文章。著名教育家吕淑湘先生说过:“语文学习,三分靠课内,七分靠课外。”由此可以见,要真正提升学生语文素养,就一定要引导学生进行课外阅读。

课内阅读拓展课外阅读,课堂所“得”利于课外阅读的进行。从课外阅读中所得的“得”又会反过来推进课内阅读教学的进行,提高课内阅读教学效果。课内外阅读相结合,“得得相连”,延伸学生阅读面,提高学生的阅读能力和技能运用能力。

(一)迁移所“得”,读整本书

积极利用文本的阅读学习,引导学生从一篇文章拓展到其他文章阅读,在阅读这个过程中,再次回顾和运用所学的阅读方法,使知识技能得到内化。

以《草船借箭》一课为例,我借着在课堂上“影视作品引发学生兴趣”的这股“东风”,从课堂学习引向课外阅读,鼓励学生用课堂上学到的方法去读《三国演义》全书。因为有了前面课堂上创设的“趣”,所以班上掀起了一股读三国,议三国的热潮。为此,我们还开展了“读三国,品三国,议三国”的读书交流会。学生发言积极,而且他们的独到见解让人惊叹。有的学生摘抄了文中的好词佳句;有的设计了周瑜,诸葛亮,曹操等卡通人物;有的学生根据文中的描写,加上网上资料搜索整理,“还原”了“诸葛连弩”……让学生把课堂“所得”运用迁移到学习课外阅读,在不知不觉中做到“得得相连”。

(二)群文阅读,延伸补充

延伸课外阅读,是对课内阅读的补充。当教完一篇课文或一个单元后,教师可以选择相同作者或相同主题或是相同写法的篇目,抓住其某一个共性,可以是写法、内容、文章体裁等的相似,将多篇作品的串联整合起来指导学生阅读,进而提升阅读力和思考力。

又如教学《桂花雨》时,我把几小枝桂花带到课室,让学生闻一闻桂花的香气,让他们真切地感受课文里说的“桂花的香氣太迷人”“香飘十里”的含义,请学生品尝花香四溢的桂花茶,让学生体会作者因桂花而思念家乡的情感。精彩的课堂情境创设,比枯燥地讲解词句更能调动学生学习的积极性,对此,我把自己写的《故乡的椿树》让学生阅读,引导学生运用课堂所得方法技能,和学生一起分享阅读心得。还向学生推荐鲁迅先生的《朝花夕拾》,它也是关于回忆童年、表达思乡之情的书。四年级孩子看起来可能会吃力些,但没关系,因为温儒敏教授在说:“我鼓励读一些‘深’一点的书,可以‘似懂非懂’地读,‘连滚带爬’地读。只有这样,才能培养起读书的兴趣。”

课内阅读是课外阅读的基础,课外阅读是课内阅读学习的延伸与补充。课内外阅读好比是语文学习的阳光和水,只有阳光充足,水源充沛,学生才会茁壮成长。

“三位一体”的阅读教学模式:“教读——自读——延伸课外阅读”三者有机结合,促成课内阅与读课外阅读之间的有机结合,提高了学生的语文综合素养。它让教师找到了阅读教学的目标和方向,让课堂成为阅读方法传授和学生阅读能力提高的训练地、成为课外阅读延伸的发源地、成为培养学生阅读兴趣和阅读能力的实践场。