物资(设备)招标采购审计的创新实践

刘宏伟 韩梅

[摘要]近年来,部分企业设备招标采购存在看似合规合制但采购价格越招越高的现象,给企业造成了重大经济损失。本文针对此现象,结合中国平煤神马集团物资(设备)招标采购审计项目实践,提出以“招标+对标+审计”一体化管理模式,嵌入式开展物资(设备)采购审计,旨在降本增效,为企业高质量发展提供强有力的内控保障。

[关键词]内部审计 招投标 采购

随着现代企业的快速发展,物资采购需求量逐年增长,物资采购成本的高低一直是领导关心、职工关注的重点。如何加强物资采购监管,有效降低企业采购成本,防止资产流失,既是企业经营的需求,也是企业内部审计必须关注的焦点。

一、物资(设备)招标采购审计发现的问题

随着企业市场化、精细化管理的不断深入,为了最大限度控制采购成本,许多企业将招投标作为设备采购管理的关键环节和重点内容。但是近年来,在对物资采购招标业务进行审计时,发现存在一些不合规的现象。

(一)规避公开招标,人为定向招标

招标公司大量采用邀请和单一来源两种形式进行招标,这两种方式投标人数相对较少,竞争开放度相对较弱,无法有效降低采购价格。比如,某建井單位采用单一来源方式采购井下设备“罐笼”,中标单价22.5万元/台,同期市场行情为18万元/台,中标价高于市场价4.5万元/台。

(二)“围标”“串标”现象屡禁不止

委托人将既定标段人为拆分,为投标人围标、串标提供潜在便利,投标人建立价格同盟,在投标报价上进行分工,梯次报价,分别在不同的标段轮流坐庄,变相提高物资报价,从而达到各方利益均沾,严重危害了企业利益,使招标制度流于形式。比如,某设备租赁公司以公开招标方式采购一批采掘设备,却人为分成三个包段进行招标,投标的三家单位先后各中一标,中标价格均比同期市场价高出10%—30%。

(三)采购价格越招越高,招标流于形式

招标人在确定招标限价时过于随意,未结合物资规格、材质、功能等进行充分市场调研,部分设备中标价格远远高于同期市场价,并未真正实现企业利益最大化,国有资产大量流失。比如,某运输单位采购“振动式双头内燃捣固机”,中标单价15,660元/台,同期市场价为6800元/台,高于市场价8860元/台(差价率1.3倍)。

(四)审计结果运用欠佳

审计作为企业经营活动监督的重要环节,传统审计方式主要以事后监督检查为主,即使发现问题,但合同已签,形成的经济损失往往难以挽回。

为此,审计需打破原有监管模式,寻找新的审计方法与措施,及时堵塞漏洞,进而降低物资采购价格,有效提升物资采购的经济性、效率性和效果性。

二、物资(设备)招标采购审计的探索

作为一家跨区域、跨行业、跨所有制经营的国有特大型集团,近年来,中国平煤神马集团强化问题导向,主动聚焦权力集中、资金密集、资源富集的物资采购招标领域,将审计监督融入招标过程,将市场对标作为前置程序,创新实施“招标+对标+审计”一体化管控模式,打破以往“亡羊补牢”式被动监管方式,探索“超前防御”式新型内控机制,构筑形成“凡招标必对标,凡招标必审计”的前沿防线,既规范了程序、堵塞了漏洞、降低了成本,又预防了腐败、净化了环境、保护了干部。

(一)实施创新管理的必要性

1.源于国企经济责任的深刻把握。国有企业首要责任是经济责任。实施“招标+对标+审计”一体化管控模式,抓住了招标这个重大资金使用的关键“出口”,实施全过程动态审计监督,对于避免国有资产流失起到了“守门员”作用。

2.源于审计体制改革的必然要求。“招标+对标+审计”一体化管控模式是企业审计管理体制的一次重大创新,是提升关键领域经济责任监督的重要手段,有利于进一步加强对国有资产的监管,不断增强国有企业发展活力和核心竞争力。

3.源于破除问题根源的迫切需要。作为省管重要骨干企业,物资设备招标项目年均采购额几十亿元,在招标过程中也面临围标、串标等问题,特别是“重程序不重成本”问题较为突出,造成个别招标结果高于市场行情,甚至存在个别人在“完美包装”掩盖下,暗箱操作、利益输送,造成国有资产“合规流失”,严重损害企业利益。实施“招标+对标+审计”一体化管控模式,有利于从源头和过程中控制物资采购价格,降低采购成本,堵塞物资采购管理过程中的漏洞。

(二)主要做法

所谓“招标+对标+审计”物资(设备)采购管控模式,即在物资采购招标前进行前置审计,突出前置把关作用,由“事后审”向“全程控”转变,强化源头对标、过程跟踪、结果审计全流程监管,一旦发现采购价明显高于市场价,就立即按下“暂停键”,严肃问责,确保物资质量最佳、价格最优、采购成本最低。该模式的重点是将审计前置,从源头对标;核心是全过程动态监督,招标、对标、审计同步进行,做到时时有监督,处处有制衡;关键是严肃追究问责,通过严责问责,使审计监督利剑作用得以充分发挥。

1. 把加强顶层设计作为首要前提。持续深化体制改革,将“招标+对标+审计”作为“一把手”工程,由集团党委书记为主任成立审计委员会,突显审计委员会职能,指导出台《关于加强“招标+对标”管理进一步降低企业采购成本的通知》《关于进一步加强设备采购招标审计的实施意见》,推动审计工作全面融入企业重大战略部署、日常经营决策、经济效益、业绩考核、风险控制等重点领域,实施“穿透式、全覆盖”审计监督管理,全力打造多层次、全方位的审计监督体系,逐步构建与企业高质量发展相适应的审计责任体系和运行机制。对于审计中发现的问题,定期或不定期召开审计工作推进会、约谈会,强力推动形成支持参与新模式高效运行的思想自觉和行动自觉。

率先在全省国有企业中开展审计管理体制改革,推进“1+5”审计体系改革制度,建成“集团—产业板块—基层单位”三级内部审计监管体系,成立5个审计分部,分板块进行针对性、专业化的审计监督,构建一支结构更加完整、力量更加强大、业务全面覆盖的审计队伍。同时增设物资采购专业化科室,实施物资对标询价、跟踪审计。组建“招标+对标+审计”管理评审小组,专门负责询价结果的综合评判分析,确保价格公允、科学。

2. 把数智赋能作为有力驱动。根据业务需要,投资90余万元,专门聘请全国知名软件公司开发设计了前置审计信息系统,送审资料传送、审核、意见反馈、执行监管等全部实现网上通办、即时办理、留痕备查。更加注重借智借力,在全国遴选多家权威性强、信誉优的价格咨询机构,联合开展市场对标价格咨询,确定最佳审计意见,有效避免敏感问题人为干预。

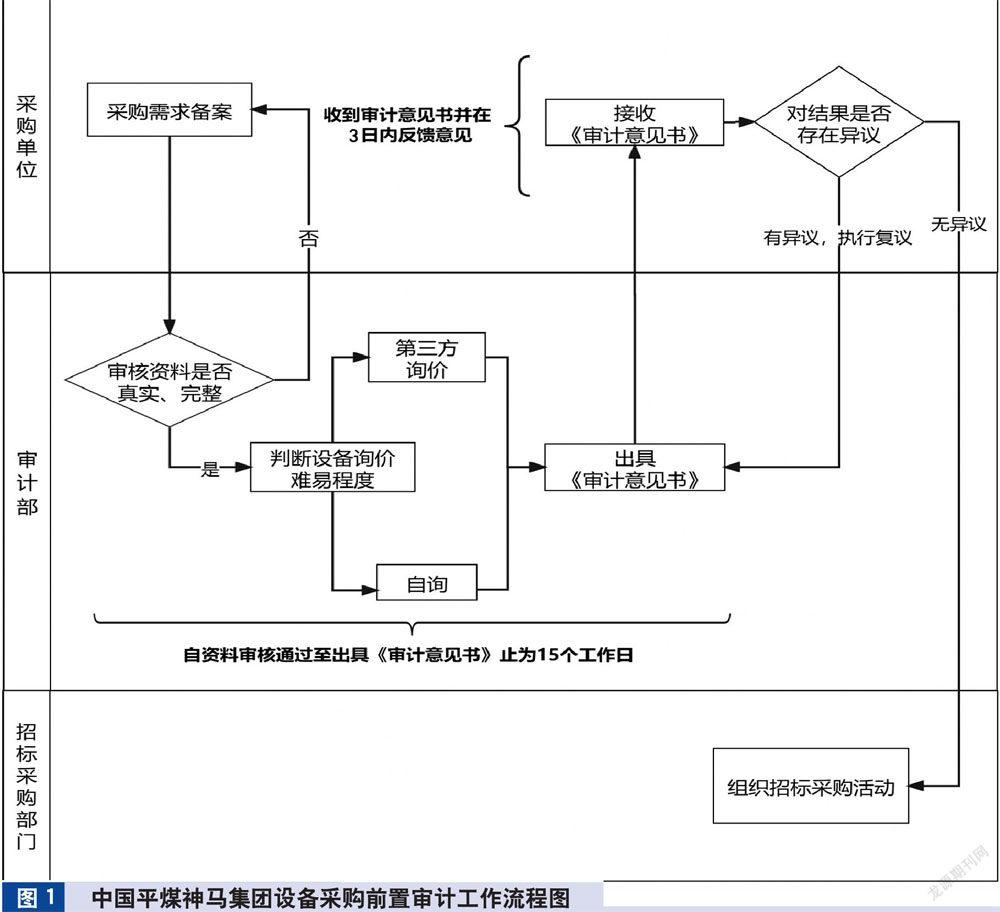

3.把规范流程管控作为关键环节。将审计嵌入招标、对标各个环节,压茬推进,在审核上报、资料审核、审计意见反馈、审计结果应用、审计结果督查等五个方面,环环相扣,形成完整闭环。(1)在审核上报上,采购单位(部门)完成物资招标计划价编制并经单位审批后,通过审计部门物资审核备案系统提交相关资料,并上报纸质资料备案。(2)在资料审核上,审计部门根据采购人员提供的审查清单(包括设备名称、数量、单位、技术参数、资金计划等),以实地查看、市场调研、国内大型招标网对标、专家协助等形式,在15个工作日内开展计划价审核工作。对于金额较低的属于标准且通用型设备,审计部工作人员自行通过网络、查询以往成交价、电话咨询或走访市场等方式进行询价。对于金额较高的非标准设备、技术比较先进、定制类、涉及安全生产等自询难度较大的设备,将设备参数发放给咨询公司委托咨询,并要求其在规定时间内反馈咨询结果。审计部门对咨询结果跟进了解、记录,定价小组开会通报,确定最终审核结果,并出具审计意见书,同时抄送集团招标管理部门供评标参考。(3)在审计意见反馈上,采购单位(部门)收到审计部门《审计意见书》后,3日内向审计部门反馈意见,如无反馈视为同意;如有异议,除采购单位(部门)更改技术参数、采购单位(部门)论证有误外,不得随意修正审计意见,确保审计意见的严肃性和公正性。(4)在审计结果应用上,采购单位(部门)参考审计意见,及时与业务主管部门、招标管理部门进行对接并组织招投标,同时将成交信息及时反馈给审计部门。(5)在审计结果督查上,审计部门每季度到招标部门进行结果抽检,监督检查采购工作结果的执行情况,必要时执行后续审计程序,一旦发现采购价存在偏离市场行情较大等违规行为,应将违规线索移交纪检监察部门,并视情节轻重及影响程度,按照集团《违规经营管理处罚规定》《关于进一步完善党建与经营工作十条红线的通知》等规定严肃追责(见图1)。

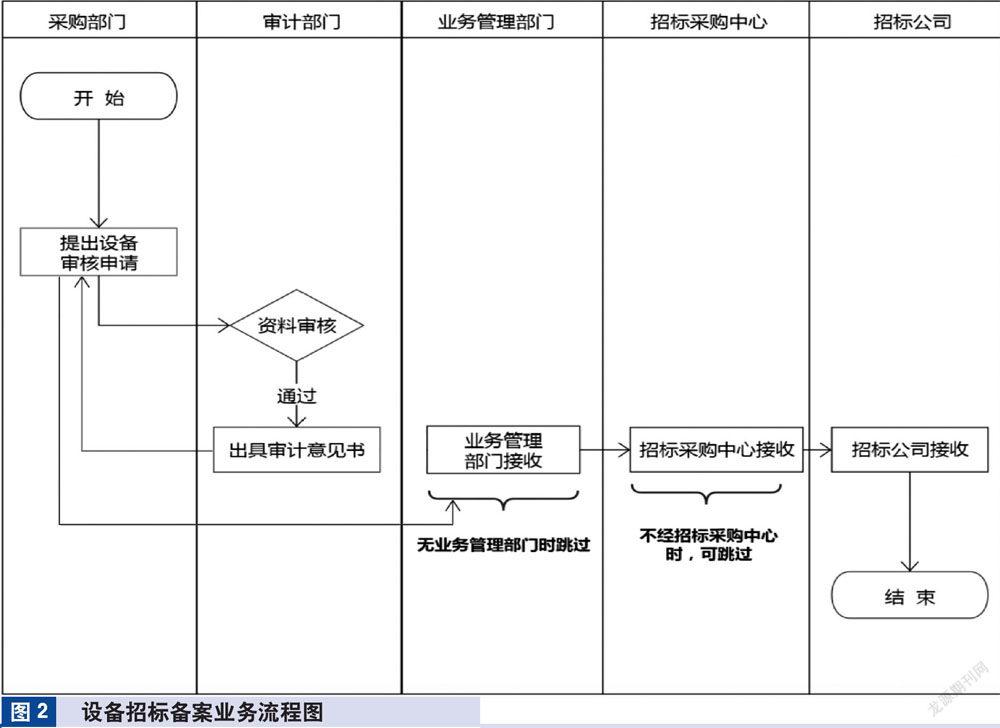

同时,为防止业务流程拖沓,制定“设备招标备案业务流程图”和“设备招标采购审计意见书流转时间卡点登记表”,将意见书流转在审计、业务主管、招标等部门的递交、审核、发出时间划分节点,使流程更加规范化、制度化(见图2)。

4.把从严监督作为有力保障。建立健全纪检监察、党委巡察、组织、督查、审计、法务等“六位一体”大监督体系,特别是审计部门从源头介入,聚焦资金、项目、销售等关键环节,通过信息共享、协同联动、全面覆盖,最大限度抓早抓小、纠偏止损;同时聚焦规避招标等10个方面,制定党建与经营工作“十条红线”,凡发现“触线”行为,立即将问题线索移交给纪委(监察部),一经查实,责任人一律撤职。

5. 把审计整改作为重要手段。坚持开展审计整改“回头看”工作,列出整改清单,督促被审计单位落实审计整改责任,重点抓住不落实的事、不落实的人,深入分析原因,找出问题本质,采取有效措施,严格依法依规办事,促进问题切实整改到位。对“回头看”反馈的问题,抓早抓实,能当下整改的立行立改,不能当下整改的列出整改计划,确保按照承诺,迅速高质量整改到位,彻底消除一些问题长期整改落实不到位、屡查屡犯等现象。

(三)工作成效

1.采购成本全面降低。一年来,集团审计部门共对下属50家单位近50亿元设备招标开展了前置审计,采购单位(部门)参考审计意见合理调整采购价,经过招标累计节约采购资金7.2亿元,从源头上有效制止了设备采购价格偏高现象,最大程度维护了企业利益。比如,某矿采购离心式空气压缩机,计划资金360万元,前置审计后,最终成交价220万元,节约资金140万元;某化工公司采购金刚石压机,计划资金2.9亿元,前置审计后,最终成交价为2.332亿元,节约资金5680万元。

2.审计监督更加规范。“招标+对标+审计”一体化管控模式,从审核上报、资料审核、审计意见反馈、审计结果应用、审计结果督查等方面进行了详细规定,建立了一套实用性高、可操作性强的流程体系,使企业内部监督更加科学、规范、有效。

3.监督效能显著增强。新模式实施后,审计部加强招标结果监督,重点审计招标程序有无违法违规、实物有无以次充好,程序、价格、品质是否三对照等,通过对招标结果、合同履行等情况进行审计,未发现违规招标及合同履行不到位的情况。

4.质量效益大幅跃升。新模式的实施,使审计监督的防范预警作用和常态化“经济体检”功能得到充分发挥,实现了“发现问题、规范管理、促进改革、提高效益”的目的。

三、物资(设备)招标采购审计创新的意义

(一)强化党的领导,推动审计工作高质量发展

审计委员会要提高政治站位,增强监督理念,使审计监管更好地服务于党委各项决策部署,更好地促进全面从严治党,更好地贯彻落实党的路线、方针和政策。

(二)强化部门联动,促进监督工作互联互通

审计工作应注重与纪检监察、党委巡察、组织、督查、法务等部门联动,推动监督模式实现从依靠监督部门单兵作战向合力作战转变,从个别预防向系统预防转变,从末端治理向源头控制、过程监督转变。通过各类监督有机贯通相互协调,加强监督信息共享,克服信息孤岛、部门壁垒,强化实时动态监督,增强发现问题、处置问题的时效性,对企业经营管理进行全方位、全过程监督,最大限度地提高监督效率,实现监督效果最大化。

(三)创新工作思路,提升审计效果

对于企业物资采购往往采用事后审计的方式,虽然一些单位和个人受到了责任追究,但造成的损失却难以挽回。强化事前审计,从源头介入,使一些不太合理的招标采购事项,通過事前审计予以校正,不仅可以降低审计成本,避免不必要的经济损失,还可以优化企业行为,提高企业经营管理质量。

(作者单位:中国平煤神马能源化工集团有限责任公司,邮政编码:467000,电子邮箱:1105156501@qq.com)

3469500589275