从上海交通大学化学化工学科的发展史看学科发展(上)

杨蓉 李侠

2021年12月27日,中国科学技术信息研究所在北京发布了《2021年中国科技论文统计报告》(以下简称《报告》)。报告显示,按国际论文被引用次数统计,中国在材料科学、化学、计算机科学、工程技术等4个领域排在世界第1位。与上年度相比,增加了计算机科学领域。这些学科之所以能在世界竞争中脱颖而出,是因为经历了漫长的积累,这些排位世界第一的学科,其发展符合“莲花定律”,相信未来中国会有更多的学科进入世界排名第一的方阵。为此,我们以化学学科为例,通过对上海交通大学化学学科发展脉络的梳理与分析,印证上述发展规律。

上海交通大学化学化工学科是我国起步较早、积累深厚,并取得卓著成绩的现代科技学科门类之一。迄南洋公学时期(1896—1904)至今,上海交通大学化学化工学科已经历了大约116年的积累、发展过程,其在教学体系、人才培养、学术科研,以及成果社会转化等方面,都取得了相当卓著的成绩,为国家现代化建设作出了突出贡献,现已成为在国内外具有卓越学术声誉和影响力的化学化工学科研究基地和科研平台。为了更清晰展示其发展脉络,可以把上海交通大学化学化工学科的发展大致划分四个阶段:1.旧中国的创建期(1896—1949);2.新中国的建设期(1949—1979);3.改革开放的发展期(1979—2016);4.新时代的跨越期(2017—今)。为了使分析更具有客观性,我们将挖掘上海交通大学化学化工学科的各个历史阶段的数据以及史料,探寻影响学科发展的底层逻辑,为未来学科建设提供一种观察的视角。

一、旧中国的初创期

(1896—1949)

(一)发源时期(1896—1928)

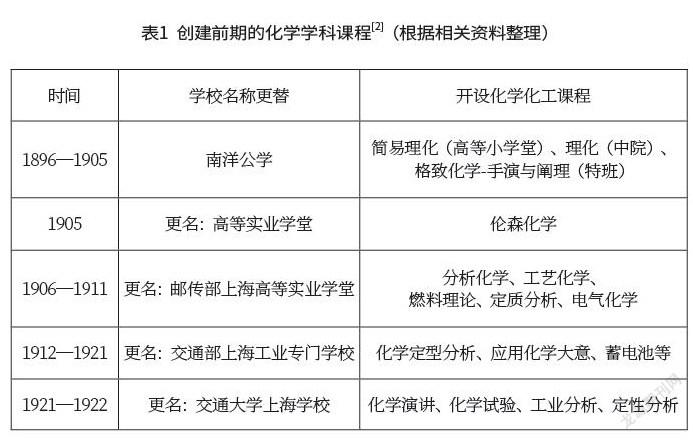

上海交通大學化学化工学科的创立,可追溯至南洋公学 (1896—1904)和交通大学上海学校(1921—1922)时期。南洋公学为满足当时国内工商业扩张所需,大力兴办工科,以培养高级实业技术和工程管理人才为己任。因此在学科建设上,除了设置相应专业的数学、物理等学科外,还特别将化学课作为“工程诸科所公共必须有之学科”。[1]此乃把化学作为所有理工学科类的基础课程来建设。

由于时局动荡,南洋公学相继隶属于邮传部、交通部,几度更名,于1921年正式更名为交通大学上海学校。更名后学校除了继续设置基础化学课程外,还陆续增开了不少专业性的化学化工课程(见表1),这可以看作是上海交通大学化学化工学科的雏形。

1922年,毕业于南洋公学,后被公派赴美留学获美国麻省理工学院化工硕士的徐名材(1889—1951)教授回校,亲自担任了化学课程的负责人。它负责编写了《工程化学手册》,由交通大学图书馆印行,是交通大学较早的自编教材之一。同一时期,一大批留学归国青年人才进入交通大学讲授理、化课程,包括毕业于麻省理工学院的化学硕士徐佩璜,毕业于交通部上海工业专门学校的杨耀文学士等,分别入职于大学部和中学部的化学科担任教授(见图1)。这些人才的引入,为学校提供了高水平的师资力量,奠定了上海交通大学化学化工学科的发展目标,使教材编写以及课程建设处于较高水准之上。

南洋公学、交通大学上海学校前期,有关化学基础课程的开设、人才的引进和师资队伍建设、化学科的成立等,可作为上海交通大学化学学科建设的起步与发展的早期阶段。

(二)化学系创办期

(1928—1936)

1928年,蔡元培兼任了交通大学校长,在其推行现代大学管理理念的背景下,学校于同年4月推出了“物理、化学、数学、中国文学、外国文学先行设系”[3]的决议。在“改科设系”的制度变革下,交通大学化学系正式创立,由徐名材教授任首届系主任。

设系之初两年,化学系由于师资力量较为匮乏,仅为各学院开设了化学基础课程,且不招收本科学生。1930年9月,交通大学鉴于“大学应有文、理、工三院方为完善”[4],设立科学学院,下设数学、物理、化学三系。化学系遂开始正式招收本科学生,并开设化学专业课程。20世纪30年代上半叶(1930—1937),交通大学化学系在徐名材教授的带领和主持下,化学化工学科建设取得长足进步和不俗成绩。

首先,在课程建设上,徐名材教授以“实业救国”为目标理念,强调课程设置要适应、服务时下社会发展所需,增强化学学科的实用性。为此,自1933年伊始,徐名材教授将美国麻省理工学院化学工程学科的课程和教学方式与中国当下工程实业短缺人才所需学习的化学知识相结合,融入交通大学化学系学科建设中。徐名材教授特别对化学系课程进行了修改,譬如“将化学分析划分为:定性分析、定量分析、高等定量分析、工业分析四种;减轻工业化学的分量,增设油漆化学、染料和国防化学的课程;增设工程方面的课程。”[5]这些修改及增设的课程较以往照搬国外化学工程院系的课程及教学方法,更符合国家化工领域发展的需要,标志着交通大学化学教育体系的初步成形。

其次,在教学规模上,交通大学化学系学生、教师人数得以增长。经由课程改革的激励,历年化学系学生人数不断增加(见图2),至1936年化学系学生人数共计65人,成为交大科学学院中学生人数最多的一个系。[6]与此同时,化学系的教师队伍结构亦渐趋合理,涵盖了教授、讲师、特约工业化学专家讲师和助教,形成了较为完善的多层次授课组合,至1936年共有教师24人(其中讲师兼任1人),师资力量呈现逐年递增的态势(见图3)。

最后,在教学方式和人才培养方面,都取得了不俗成绩。在教学方式上,强调理论联系实际的理念,特别注重培养学生的实践操作能力,突出把化学实验作为重要的学分课程。这一时期,学校为适应化学系学科的发展,化学实验室等相关仪器、设备的配置不断增加。在实验室的具体建设方面(见表2),从1928年的分析化学第一试验室建立至1936年,全系已建成的相关实验室、设备等有:“普通化学试验室1所,定性及定量分析试验室2所,有机化学、物理化学、微量化学、工业分析、工业化学试验室各1所,天平室2间,储藏室1间,暗室1间,研究室3间,阅览室1间,标本室1间,油漆试验室4间,仪器800+种。”[9]

化学系在课程设置、管理、学制、学分等方面吸收国外一流大学化学工程系模式的同时,根据国内工业领域的实际需求,建立了适合当下工业所需人才的培养机制。经过吸收、调整后,至1936年交大化学系课程共46门,总学分共计189学分(甲组)、190学分(乙组);化学专业课程设置共有33门,共计129.5学分(见图4)。

从图4可以清晰看出,此时专业设置比较全面,课程内容比较充实,足以满足当时中国工业所需。其中工程化学包含7门课程,計学分32分,是占化学系课程数量与学分比重最大的一类。这也说明了化学系在学科设置上针对工业应用、工业化学等实际理论与技术问题的课程进行了重点建设。在理论研究与应用研究的知识链条上,学科建设愈发清晰,为培养真正具备扎实基础知识与实用技术的实业人才为宗旨。交通大学化学系根据其自身的环境、人才设备等优势,有针对性地对化工领域中的各项油漆问题进行了广泛试验。1936年由徐名材主持的化学组专门编写了《油漆试验报告》专刊,在当时化工应用中关于油漆问题的研究属全国前列。徐名材指出:“化学工程之学术,实具有三层基础,数理化三者缺一不可。”[12]在设置了多门专业化学课程之外,化学系还注重物理、数学等相关课程的设置,为从多方面培养工程人才打下了坚实的基础。

整体来看,这段时期化学系课程建设沿着这条思路展开:突出基础理论—专业基础课程—理论与实践结合,由基础到前沿、循序渐进。在学生学习专业理论的同时,注重掌握各种化学实验方法、器械的应用,不聚焦纯科学研究,着眼于实际运用,从而培养学生独立解决实际问题的能力。值得注意的是,化学系学科建设还注重对学生进行人文课程的教育培养,例如,开设了化学史、化学文献等课程,使化学系课程设置既有理工科的理论、实验与应用训练,又有从人文社会科学角度对科学技术加以反思的批判精神,从而实现全方位提高学生的研究与实践能力。从现代高校教育理念来看,文理交叉融合,是现今世界范围内各大高校普遍倡导的培养方式,交通大学化学系在20世纪30年代便有如此超前的教育理念,实在是现代教育理念实践的先行者。

(三)战时筹办重建时期

(1937—1949)

1937年抗日战争全面爆发至1945年战争结束,在战时的特殊环境下,交通大学化学学科经历了内迁筹办、停办及重建的曲折发展历程。1937—1945年,是化学系内迁办学阶段;1942—1945年,因太平洋战争爆发,化学系停办;1946—1949年,是化学系重建、化学工程系成立和建设阶段。

1.抗战内迁时期

(1937—1945.8)

1937年抗日战争全面爆发,上海沦陷,一批重点大学迁入内地。内迁前夕,交通大学将图书、仪器等向法租界搬迁,其中化学系实验仪器、机械设备较数学系、物理系更为琐碎繁多,徐名材主任“带领师生工友20余人以试验室抽斗为运输工具,装入器材,徒步搬出校外”[13],为抗战时期交通大学化学系在上海坚持办学提供了保障。随后,部分化学系西迁至重庆,其余大部迁入法租界继续办学。

1937年8月,教育部令交通大学各学院依法改名。原交通大学科学学院更名为理学院,仍以数、理、化三系设置。办学理念沿袭30年代的“以工为重点,理为基础,兼重管理”,各院系也仍旧保持之前的特色与传统。与战前相比,交通大学“化学系在一年级时课程相同,二年级以后按专业修习专业课。在教学课程与方法上也维持原状。化学偏重于工业化学,实用性强,学生数量多,占理学院半数以上。”[14]同时,战时期间仍然重视实验课程,化学系主任徐名材曾报告:“借得震旦大学试验室二间,可先供二三四年级学生各开实验课一门。三四年级研究工作借用和合坊四号(工程学会工业试验所)进行。”[15]这些都表明,化学系迁入法租界后,其办学宗旨仍以培养交通工程技术和管理人才为己任,注重理论与实际应用相结合的培养传统没有变化。

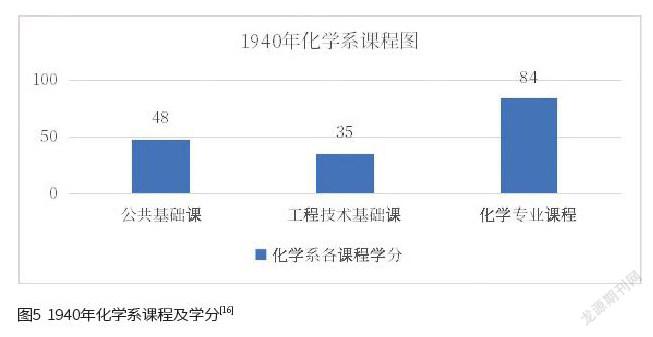

因1936年化学系已具备完善的教学体系,故战时期间化学系课程设置较为稳定。1940年,化学系的课程共设置52门,总学分167分。其中,公共基础课程48学分,工程技术基础课35学分,化学专业课程84学分(见图5)。

从图5可见,1940年较1936年化学系学科课程总数量上,增加了6门课程,总学分减少22—23学分。在课程类型的设置上,1940年化学系仍然将化学专业课程摆在首位,占全系课程总学分的50%左右。与1936年相比,在学分分值上有所变化,但在课程数量上却多于1936年,1940年的工程技术基础课、公共基础课较1936年所设置的课程有所调整,更为偏向技术与实验。在加强专业课程教育的同时也非常注重其他基础课程、实验课程的比重,尽量实现均衡设置,使学生能够全方位提高专业能力(见图6)。

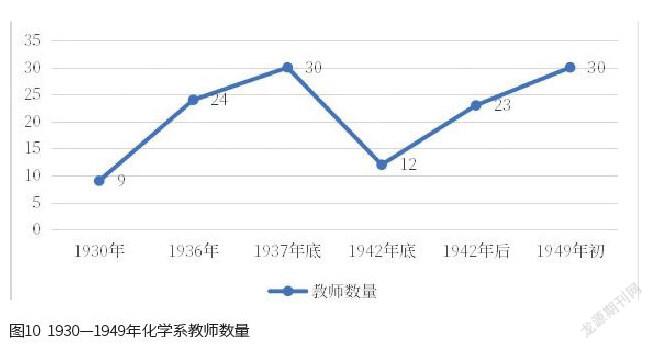

在此特殊与艰难时期办学异常困难,化学系主任、教师更替频繁,使得师资队伍规模变得很不稳定。1938年,徐名材教授赴重庆任职,由陆奕淦教授任系主任;1943年陆奕淦辞职,由沈溯明任系主任。教师队伍人数由1937年底的30名到1942年底只剩12名,1942年以后,人数在23—24之间浮动。[17]较1936年的24名教师相比,1942年化学系教师人数明显下降,至1942年底教师人数较1936年下降50%(见图7)。

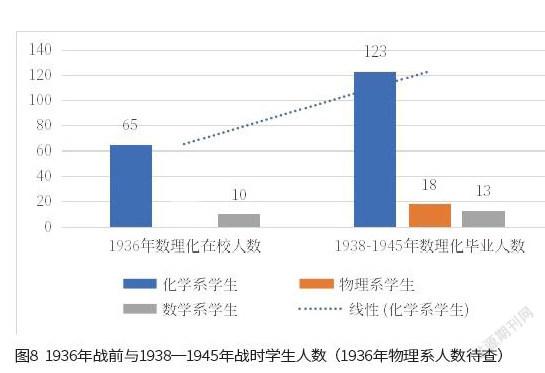

受师资队伍变动的影响,学生人数上也发生了波动,但化学系学生人数仍然在理学院数、理、化三系排第一,化学系在“全面抗战8年间,共有毕业生123人,占理学院全院毕业生的80%”[18](见图8)。

值得注意的是,这一时期交通大学化学系培养了1944届两位著名校友:徐光宪、高小霞。两位校友在1980年均当选为中国科学院学部委员。徐光宪获2008年度国家最高科技奖,被誉为“中国稀土之父”。徐光宪院士回忆自己之所以能在放射性化学、量子化学、稀土化学等领域作出贡献,皆源于昔时“交大培养了我独立思考的能力,能自己去解决问题。面对国家的需要,多次改变自己的研究方向,都能很好地适应。”[19]这充分体现了交通大学在化学学科建设上重视理论与实践相结合的培养理念是成功的。

1941年底,太平洋战争爆发,交通大学化学系于1942年至1945年期间,因战争一度停办。

2.解放战争时期

(1945.9—1949.9)

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,抗日战争胜利。交通大学重返上海徐家汇校园。1946年9月,获教育部批准,“国立交通大学自1946学年度起,分设三院”[20]。化学系由此重建,并新增设了化学工程系。苏元复(1910—1991)教授任化学、化工两系系主任,化学化工两学科正式一并建系。

此一阶段,交通大学坚持“以理为基础,工为应用的高质量的研究人才、工程人才、教育人才”[21]的培养目标,加强学校“理工结合、工管结合、文理结合,完善学校理、工、管三院体系”[22]的办学理念。化学系在继承校训的传统上,克服困难,全力恢复教学。分别在调整课程、扩充教师队伍、加快实验室的重建等方面对化学学科建设进行全面恢复;化学工程系则以“为国家工业化学事业培养掌握化工工程基本知识和技能的高级技术人员”[23]为办学目的,开展了新的学科建设。

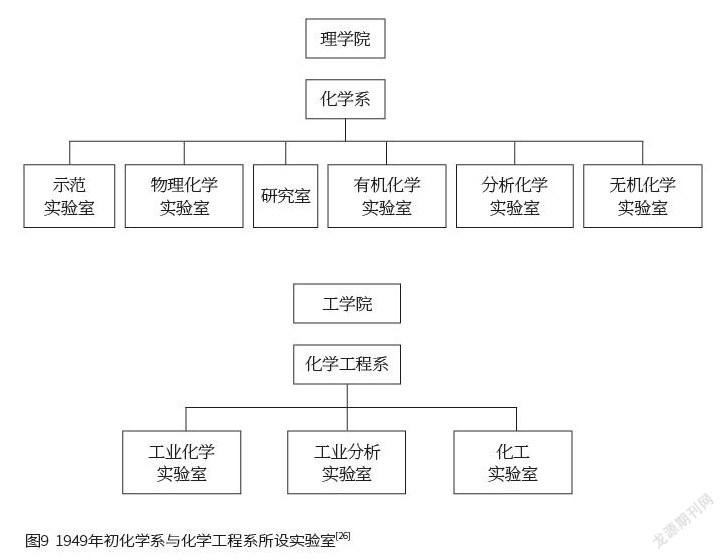

(1)在课程设置上,化学系对4个年级的课程作出了详细区分:“一、二年级着重于基本学科;三年级以理论化学与化工原理并重;四年级分为理论化学与应用化学。”[24] 化学工程系的建设依托于化学系,在课程设置上“一、二年级与化学系基本一致,三、四年级以化学与机械课目为基础,着重于化学原理、化工计算、工业化学以及化工机械诸学程。”[25]两系在学科建设上都非常注重培养学生的实际操作能力,各专业的实验室成为学科建设的重点。1948年,两系分别恢复和新增了分析化学、有机化学、物理化学、工业分析化学、普通化学、化工、无机化学和生物学实验室等。至1949年初,化学系与化学工程系下设多个实验室(见图9),使得化学、化工两个学科的发展更为完善和全面。

(2)在教师队伍建设方面,交通大学重返上海校园后,化学系将重庆分校与先前上海留驻教师进行整合,共有18人[27]。在学院的努力下,“至1949年初,已形成拥有正副教授12人、兼职教授6人共30人的教师队伍。”[28]教师人数较抗战期间大幅增加,与1930年后化学学科迅速发展期达到一致(见图10)。

化学工程系于1946年建立,办学之初,教学工作是由机械系和化学系教师共同兼任。潘承圻、梁普先后担任系主任,1948年,苏元复任系主任,教师队伍由教授1人、助教3人组成。

(3)在学生人数上,截至“1948年6月,化学系的在校学生98人。”[29]化学工程系自1946年成立“招生录取26人,至1949年全系有在校生54人,无毕业生。”[30]从1930年设立科学学院下设数、理、化三系起,至1948年的理学院下设的数、理、化三系和新设立的化学工程系学生人数来看,化学系一直保持着数、理、化三系学生数量之最,且呈现逐步增长的趋势。化学工程系的学生人数也在数学、物理系之上(见图11)。这也说明,化学系与化学工程系所培养的工程实业人才是符合社会发展需求的,一批批热血青年进入交大化学系、化学工程系学习,为中国的工程实业添砖加瓦。

值得一提的是,交大化学学会于1948年建立,以化学和化学工程两个系的学生为基本会员,学会宗旨是:“联络化学、化工两系同学情感,发挥互助精神,砥砺学行,谋学生福利,为全体同学服务。”[31]交大化学学会与交大其他学会社团,是一批先进的青年群体,在时局动荡之下,由中共党组织领导,蓬勃发展。不仅开展学术交流活动,还积极参与爱国民主运动,时刻关心时局、国家、民生等问题。“在此期间蓬勃发展,苏元复、顾翼东、曾昭抡、张大煜、吴学周等多位学术大师都曾先后在交大化学系和化工系工作过,并培养了钱保功、徐光宪、高小霞、徐晓白、何祚庥、王方定、吴承康、毛用泽、韦潜光、王景堂、徐如人等一批中国科学院和工程院院士”[32],化学、化工两系为新中国的社会主义建设事业作出了卓越贡献。

(未完待续)

注释:

[1]上海交通大学化学化工学院校友口述史编委会:《因化而聚——上海交通大学化学化工学院校友口述史汇编》,上海交通大学出版社,2018年版,第2頁。

[2]上海交通大学化学化工学院校友口述史编委会:《因化而聚——上海交通大学化学化工学院校友口述史汇编》,上海交通大学出版社,2018年版,第2-3页。

[3]王宗光主编:《上海交通大学史第三卷1921-1937》,上海交通大学出版社,2016年版,附录一第297页。

[4]黎照寰在1929年9月24日教务会议上的发言,《上海交通大学纪事(1896-2005)(上卷)》,第207页。

[5]王宗光主编:《上海交通大学史第三卷1921-1937》,上海交通大学出版社,2016年版,第48页。

[6][7][8][16][17]王宗光主编:《上海交通大学史第三卷1921-1937》,上海交通大学出版社,2016年版,第47页。

[9][10]王宗光主编:《上海交通大学史第三卷1921-1937》,上海交通大学出版社,2016年版,第49页。

[11]数据来源参见,王宗光主编:《上海交通大学史第三卷1921-1937》,上海交通大学出版社,2016年版,第50页。

[12]徐名材:《四十年来之化工教育》,《化学工业》,1936年第2期,第119页。

[13]王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年版,第10页。

[14][15]王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年版,第37页。

[18]王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年,第48页。

[19]上海交通大学化学化工学院校友口述史编委会:《因化而聚——上海交通大学化学化工学院校友口述史汇编》,上海交通大学出版社,2018年版,第38页。

[20]《上海交通大学纪事(1896-2005)(上卷)》,第370页。

[21]《校长训词》,《交大周刊》第37期,1948年10月13日。

[22]王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年版,第225页。

[23]《交通大学民三七级毕业同学纪念刊》,1948年6月。

[24][27][28]王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年版,第271页。

[25]王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年版,第308页。

[26]资料来源,王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年,第262页。

[29]王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年版,第274页。

[30]数据来源,王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年版,第311页。

[31]王宗光主编:《上海交通大学史第四卷1937-1949》,上海交通大学出版社,2016年版,第255页。

[32]上海交通大学化学化工学院院系简介:https://scce.sjtu.edu.cn/xygk.php?t=5。

(杨蓉为上海交通大学科学史与科学文化研究院博士后,李侠为上海交通大学科学史与科学文化研究院教授)

责任编辑:尚国敏