课程游戏化改革的实施现状及持续推进策略的思考

张世义 柯婧妍

【摘要】从教师视角来分析课程游戏化改革实施水平是非常必要的。采用教师实施水平问卷对教师课程改革水平进行调研发现,“项目园”和“共建园”教师的课程改革实施水平都有提升,其提升程度受到个体因素、组织管理制度等因素影响。为了持续推进课程游戏化改革,需要对教师“赋权增能”。在理念层面,应引导教师辩证理解课程游戏化改革理念,以科学理念促进心理赋权;在能力层面,应支持教师有针对性地加强专业能力,以持续增能促进全面赋权;在管理层面,应以服务型思维强化教师课程改革的自觉意识,健全管理制度促使权能并进。

【关键词】课程游戏化;教师实施水平;赋权增能

【中图分类号】G615 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)09-0019-06

【作者简介】张世义(1985-),男,甘肃山丹人,扬州大学学前教育学院副教授,扬州大学中国乡土教育研究中心兼职研究员,博士;柯婧妍(1992-),女,江苏南京人,南京市六合区第一幼儿园教师、二级教师,硕士。

江苏省课程游戏化项目实施以来,教育行政部门、教研部门、幼儿园等多方主体都采取了各种措施来推进幼儿园课程建设,也采用自评、他评等方式进行了项目实施成效的评价。我们认为,项目质量的评价,既要关注宏观系统层次,又要关注微观系统层次,尤其是要关注教师实施课程改革项目的水平。正如课程改革研究专家霍尔所指出的那样,“(我们的改革中)之所以很少出现有意义的变化,是因为我们几乎把关注的焦点全都放在了宏观系统层次上,但其实应该首先关注实施改革的个体”。霍尔认为这样做的理由很充分,“除非个体参与改革,否则宏观系统的变革就不会出现”[1]。因此,霍尔主张在评估课程改革项目中要关注实施者(也就是教师)在改革中的所思所行,并通过评价来促进实施者的改变。

基于这样的认识,我们从教师视角来评估分析课程游戏化改革项目实施状况,并据此探讨提升课程改革成效的策略。

一、课程游戏化改革中教师实施水平的现状

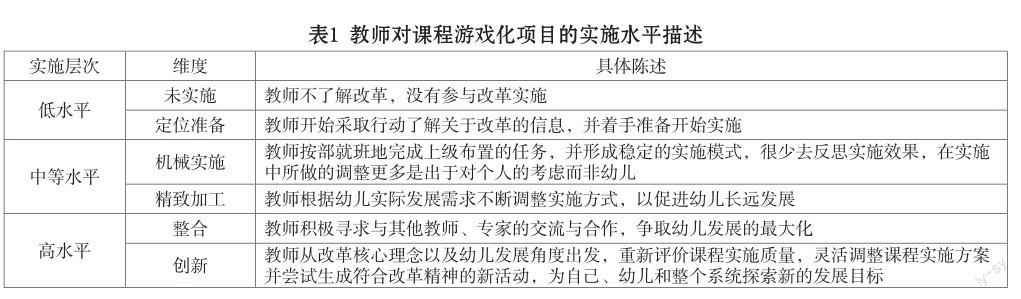

课程改革项目成效评估,从教师视角来进行分析是非常必要的。我们借鉴霍尔等人的“关注为本课程采用模式”中的“教师实施水平”调查问卷,自编了幼儿园教师对课程游戏化项目实施水平的调查问卷,调查教师对课程游戏化项目改革的实施水平。如表1(见下页)所示,我们将教师对课程游戏化项目的实施水平依次分为低中高三个层次,其中低水平包括未实施和定位准备两个维度,中等水平包括机械实施和精致加工两个维度,高水平包括整合和创新两个维度。

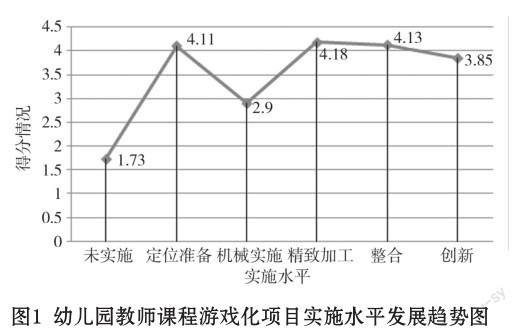

我们对苏南、苏中地区357名教师进行了调查,其中省级项目园教师193人,占54.1%,市级项目园教师164人,占45.9%;项目建设园的教师为165人,占46.2%,项目共建园教师192人,占53.8%。在调查中,采用教师自评的方式对每条相关陈述进行判断,选项分为“非常不符合、比较不符合、不确定、比较符合和非常符合”五个等级,在回收问卷后分别将相应选项赋值1~5分,总体得分如图1所示。

由图1可知,幼儿园教师总体上已全面进入改革实施阶段,具体体现在“未实施”和“定位准备”之间出现了快速上升的趋势,意味着教师正在为改革的实施做好各种准备。但是,仍有部分教师处于“机械实施”水平,因为这一得分的均值较低,不同教师之间差异较大,意味着仍有部分教师只是在机械地执行园所的要求,并没有去创新性地实施。同时,大部分教师正迈向“精致加工”与“整合”实施水平,然而离“创新”实施水平还有一定距离。根据问卷调查结果,结合对教师的访谈,我们发现教师课程游戏化项目实施水平具有以下特征:

1.“定位准备”的实施状态贯穿改革始终

教师正在重新认识课程改革的理念和目标,内容和要求,这种状态一直贯穿于改革实施的整个进程之中。正如一位教师所描述的那样,“自从开始课程游戏化项目,我在生成自己班上的课程时都会去把关于这个项目的材料拿出来反复看,思考自己实施中需要怎样的转变,其实就是反复琢磨的过程”。

2.“精致加工”实施具有表面化特征

自课程游戏化建设项目推进以来,虽然幼儿园教师进行课程设计、课程实施和课程评价的出发点和归宿都在努力聚焦于促进幼儿发展上,课程实施取向开始明顯转向幼儿本位。但在调查中发现,幼儿园教师所表现出的“精致加工”水平仍然更多指向于游戏化环境建设和改造,主要是对户外和室内自主活动环境的改建,在明晰课程游戏化理念和提升课程游戏化能力方面并未达到真正意义上的“精致加工”水平。

3.“创新实施”水平有待提高

主要表现在两个方面:一是课程建设能力有待提升,二是教师的实践反思意识不强。部分教师将课程游戏化等同于所有活动都变成游戏,甚至在所有活动名称后面都冠以“游戏”。有的教师将游戏等同于自主游戏,并没有积极介入幼儿的游戏,导致游戏的发展价值未能得到充分实现。

此外,根据对教师人口学变量等个体因素、园所性质等环境因素和管理制度等组织管理因素的分析发现,课程游戏化项目改革使得“项目园”和“共建园”教师的课程改革实施水平都有提升,说明这一课程改革项目的成效是显著的。但是,不同园所教师的课程实施水平提升的“加速度”却是不同的,影响“加速度”的因素除了教师个体的教龄、年龄、职称等因素外,园所课程建设的整体性、文案工作任务量的大小以及教研活动组织的制度化程度等都是影响教师课程改革实施水平的主要因素。如何全面整合这些因素的积极影响,减少和避免其消极影响,是提升课程游戏化实施水平必须要考虑的议题。

二、课程游戏化改革的持续推进需要对教师“赋权增能”

根据对教师的课程改革实施水平的调研分析,我们认为课程游戏化改革已经进入了“深水区”。具体而言,课程游戏化改革的主要矛盾是日益凸显的幼儿自主发展需求与成人取向的教育策略供给之间的矛盾。所谓自主发展,是指幼儿是实现自身发展的主体,发展的实现需要其认知、技能、情绪情感等多维度的卷入,教师、环境、材料等因素是支持、引导和促进发展的必要条件,但无法代替幼儿实现发展,也不能单方面决定发展的方向和水平,不可简单地以成人确定的目标来约束幼儿的发展,要认识到幼儿发展的不确定性。对课程游戏化项目实施现状的评估结果来看,也可能正是由于部分教师、园长及行政管理人员对幼儿自主发展的理解存在一些偏误,以及园所管理制度、物质条件及师幼比、教师专业能力等多方面的因素所限,所以在课程改革的深入推进中出现了新的问题和挑战。

再次回顾课程游戏化改革的精神,会有助于我们思考如何更好地推进改革。课程游戏化项目在启动之初,就强调课程游戏化项目的建设目标是以游戏精神为切入点,全面实施幼儿园课程改革,贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)精神。其中的游戏精神,主要是指“自由、自主、愉悦、创造”的精神。该项目倡导广大教师在“在游戏中重新认识儿童,用游戏精神重塑教育观,从游戏切入改造幼儿园课程”。因此,项目也提出,幼儿园课程改革的第一步支架是“改造我们的儿童观和教育观”,并从儿童行为观察、指南目标领会、空间管理、时间管理、资源管理、自主生活管理等六个方面提出了支架实施建议,引导教师进行了改革实践。目前已经在第一步支架的基础上,提出了第二步支架“改造我们的专业知识和能力结构”,并从经典书籍阅读、课程实施经验优化、集体活动的探索研究、生活环节全面支持幼儿自我管理、开展家园和幼小合作等五个方面提出了支架的实施建议,引导教师进一步深化实践。

从课程游戏化项目的推进历程可以发现,其主要是以促进教师、园长等教育者的专业化发展为抓手来促进课程实施水平的提升,引导教师真正将“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神融入幼儿园一日活动,促进幼儿健康快乐成长,或者说是通过“解放”教师来“解放”幼儿。能否全面实现预期改革目标,关键之一就在于“解放”教师。陶行知先生多年前曾提出解放儿童的创造力,需要通过解放儿童的头脑、双手、嘴、空间和时间等来实现[2]。其实课程游戏化改革,正是在践行陶行知先生的这一思想。当然,目前的我们所处的时代与环境更加复杂,加上教育总体上进入高质量发展的时代定位,需要我们贯彻新发展思想。具体到课程游戏化改革,可以从外在和内在两个方面来推进:一方面,课程游戏化改革顺利推进的外在突破口是管理上的赋权,保障和提升教师的专业自主权,同步推进教师的“社会赋权”(social/political empowerment)与“心理赋权”(psychological/cognitive empowerment)。所谓社会赋权,是强调管理层应给予教师参与决策的机会和权力;心理赋权,则认为赋权是一种增长的内部动机,是个体感受到自身在有效地掌控有意义的工作[3]。另一方面,课程游戏化改革顺利推进的内在突破口是教师的持续专业化,要通过不断优化教师的理念和能力结构,使得教师能够应对课程游戏化改革中面临的新问题和新挑战。

三、课程游戏化改革持续推进中对教师“赋权增能”的策略思考

(一)理念层面:引导教师辩证理解课程游戏化改革理念,以科学理念促进心理赋权

幼儿园课程是在幼儿园一日活动中,使幼儿获得多方面的有益经验,促进其身心和谐发展的活动及其过程。从课程实施的途径来看,游戏活动(主要指自主游戏活动)、集体教学活动、区域活动、主题活动、生活活动、家园合作活动等都是实现课程目标的途径之一。游戏,既指作为一种活动的存在,又指作为一种精神的存在。当然,游戏的双重存在之间,是一种互为表里、辩证统一的关系:失去了游戏精神的游戏活动是没有灵魂的、干瘪的;而没有游戏活动,游戏精神也将无所依托[4]。课程游戏化改革在启动之时,就强调是以游戏精神为切入点来推进幼儿园课程改革,也就是倡导广大教师在课程实施中要更加注重以“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神来设计和实施各类活动。

但是,部分教师对课程游戏化改革理念的理解出现了误区,将“课程游戏化”等同于“课程游戏活动化”,将“课程游戏化”窄化为“课程自主游戏化”,将“课程游戏化”与集体教学活动人为割裂和对立。此外,还有部分教师对游戲价值的认识存在偏差,主要关注了游戏的愉悦功能,而有意无意忽略了游戏的发展价值,或者过分强调了游戏的发展价值,而忽略了游戏的愉悦功能。前者把“幼儿游戏”变成了“游戏幼儿”,让幼儿有游戏的愉悦体验,但是缺少了应有的经验拓展与提升,幼儿只有“玩”而很少“学”甚至没有“学”。后者把“幼儿游戏”变成了“不好玩的幼儿学习”,幼儿从中获得了经验拓展和提升,但是缺少了“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神,幼儿只有“学”而没有“玩”、较少有“玩”的体验,未能将游戏的“本体价值”和“工具价值”很好地统一起来。

更好地推进课程游戏化改革,教师应不断优化理念。其一,课程设计与实施中更加关注幼儿的学习过程与发展水平,不纠结于具体的手段和方式。教师要强化“大课程观”,认识到课程实施的多种途径,途径是手段,幼儿发展是目的,应避免出现上述误区,综合使用多种途径来设计和实施课程。其二,课程设计与实施中更多体现“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神。就课程实施的常见途径而言:

1. 要保证幼儿的自主游戏活动时间

这既是保障儿童游戏权利的体现,也是教师了解幼儿兴趣、需要、发展水平的重要契机,更为有效设计和实施各类活动提供参考依据。

2. 正确认识集体活动

集体活动≠集体教学活动,集体教学活动≠教师要直接教,活动中不要总是按照“教师先直接地教、幼儿后接受性地学”的方式来开展,可以尝试“幼儿先自发地学、教师后有针对性地教”的方式。

3. 避免对某种课程实施途径贴上“先进”或“落后”的标签

课程的实施途径是末,幼儿的学习与发展是本,不能追求外在形式的花哨,离开幼儿发展、离开具体情境谈所谓途径的优劣和先进落后是没有意义的。

4. 新概念、新理念、新方法、新模式面前不盲从

面对“新”概念、“新”理念,教师、园长、管理者都不应去盲目跟风赶时髦,而是要对其来龙去脉有所了解,深入分析借鉴其有益经验的可行性,不宜人云亦云。

(二)能力层面:支持教师有针对性地加强专业能力,以持续增能促进全面赋权

根据課程游戏化改革的要求和教师队伍专业发展的实际,目前应重点加强教师的观察能力,游戏活动支持与指导能力,课程设计、实施及评价能力。

1. 加强教师的幼儿行为观察与分析能力

观察能力是幼儿园教师的首要专业能力,也是落实课程游戏化改革精神所需要的最基本专业能力。首先,要引导教师将幼儿的学习与发展作为观察的出发点和归宿。教师应重点关注幼儿正在做什么,幼儿对正在做的事情是否感兴趣,幼儿的活动是否有序(内在秩序),尤其要将幼儿行为的前后事件关联起来考虑,准确把握幼儿学习发展的进程及结果。然后,在此基础上根据《指南》等权威依据分析幼儿具有怎样的学习兴趣以及何种类型的学习品质,获得了什么类型、何种水平的经验。最后,将这些行为表现及分析结果关联起来,就可以形成幼儿还可以获得哪些经验、还需要什么样的支持等策略建议,从而为支持策略的形成和活动的调整优化提供有力参考。

2. 加强教师的游戏活动支持与指导能力

教师对游戏活动进行适宜的支持与指导是保障幼儿游戏权利,实现游戏多元价值的必要条件。以往,大部分教师习惯于开展有目的有计划的教学,教师发起的活动比较多,课程游戏化推进需要教师更加关注幼儿的兴趣和需要,保证幼儿的游戏时间,并能给予适宜的指导。我们对1156名幼儿园教师的游戏活动支持与指导胜任力调研发现,教师胜任力水平相对较高但是游戏知识和技能的部分缺失制约了胜任力水平[5]。为此,应该强化教师的游戏活动支持与指导能力。

(1)强化基于观察的幼儿游戏水平评估能力

要根据不同游戏活动类型如建构游戏、角色游戏、表演游戏、益智游戏、音乐游戏等不同类型游戏活动的特点,深入研讨确定观察要点。只有教师明确评估依据,才能更加客观全面地评估幼儿。当然,游戏活动中不可能仅仅涉及某一领域的发展,此处是想强调游戏活动观察一般应有侧重点,不必也不可能面面俱到。

(2)提升常见游戏活动的支持与指导能力

我们调研发现,在游戏支持与指导方面,教师们从理念上认识到了游戏对于幼儿发展的重要性,但是在实践中,还依然存在着“一说就懂,一听就会,一做就不会”的难题。这一问题存在的主要原因很可能是教师未能掌握系统的游戏活动支持与指导知识,也缺少相应的指导技能[6]。因此,要针对幼儿园教师在活动中与幼儿进行沟通时,不确定幼儿在自由游戏时教师介入的适当时机、方式是什么,拿不准把“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神贯穿到活动组织中的策略是不是合理等难点,基于教师的工作现场,对真实情景中的有效沟通过程与策略、低效及无效沟通的过程及影响进行深入剖析,借助于专题教研、同伴经验分享、合理规章制度的引导等支持教师能力提升。

3. 加强教师的课程设计、实施及评价能力

课程游戏化改革要求教师应具有整合和系统的思维设计和实施课程。无论是一日作息弹性管理、活动空间及环境的优化,还是课程实施经验的优化以及家园、幼小合作等活动的开展,都要从幼儿全面发展的角度去整体地考虑,系统性地设计,才能保障幼儿经验获得的全面性。实践中,很多教师都能够设计和组织一个个很精彩的活动,但是对于幼儿经验获得的全面性关注还不够。根据我们的调研,应重点强化教师选择课程内容的能力、使用和开发课程资源的能力、组织和实施各类常见活动的能力。

(1)对于课程内容选择,要引导教师在关注幼儿兴趣的基础上,习惯于用《指南》等包含幼儿发展目标的参考依据作为选择课程内容的“筛子”,经过“筛子”选择的内容往往是既符合幼儿兴趣又符合发展目标的适宜内容,也避免了内容的交叉重复。陈鹤琴先生曾指出,组织课程如果“完全以临时的各种生活为主体……这派的主张危害很大”,因为这种“毫无组织的做法”,没有充分考虑教育目标。因此,他提出课程组织“要有目标,又要合于生活”,是指要在有总体设计的基础上,根据“儿童或社会上发生临时的事情,教师就可以采为课程内容,可以把一切预先所定的暂时搁起,重新再来做一番筹备的工作。倘若新发生的事情与预定的有些相像,那就要把它容纳进去[7]。”这里讲的搁起原有设计或者是将新事情容纳进原有设计,其实就是讲课程内容选择要有目标意识,不能随意进行,否则课程内容将会失去“组织性”,幼儿经验的获得也将缺乏“系统性”。

(2)对于课程资源建设,要引导教师认识到物化的课程材料须能转化为让幼儿获得有组织经验的“活”学材才能称为资源。张雪门先生曾提出经验课程须经过“搜求经验——构成经验——改造经验”[8],讲的正是这个道理。例如,单纯给幼儿提供各种各样的种子让幼儿观察,并不能让幼儿获得全面的经验,但是如果鼓励幼儿自主寻找收集种子,在寻找和收集的过程中,幼儿对种子外形及特性的观察和认识自然地渗透在其中。在此基础上,引导幼儿猜想种子生根发芽的过程,利用动手操作和亲身体验的实践活动,持续地观察记录不同种子的生长速度、需要的水和光照情况,并把这些过程以绘画、拍照片和视频等方式记录下来,并进行讨论分享,那么幼儿的经验将会不断得以丰富。很多教师现在已经有了课程资源的收集、整理意识,但是在开发利用方面还要不断提升。

(3)课程的实施还是具体化为各类活动,教师要对集体活动、区域活动、主题活动、家园合作活动等各类活动的优点和局限有全面的认识。例如,集体活动利于解决幼儿群体中面广量大的共性问题,区域活动利于实现幼儿个性化学习,主题活动利于支持幼儿围绕某些话题做持续探究,家园合作活动利于实现家园保教理念、策略的一致性。教师应在充分把握每类活动的特点基础上根据活动内容选择适宜的活动形式。在实践中,要支持教师练好各类活动实施的基本功,准确地发挥每类活动的优点,并能综合使用多种活动形式来取长补短。

(三)管理层面:以服务型思维强化教师课程改革的自觉意识,健全管理制度促使权能并进

课程游戏化改革是一项主要由教育行政部门推动的、自上而下的课程改革,这样的改革其优点在于能够广泛推进,层层落实。但是,在改革推进中也出现了一些问题和挑战。比如,以行政事务管理的思维推进改革,部分教师“不敢”组织集体教学活动的原因之一就是怕被贴上“不落实”课程游戏化改革精神的标签,还有些地方以习惯于以“听汇报、数材料”的粗放方式来进行管理,甚至于以文本数量来体现改革成效、以部分幼儿来代表全体幼儿的发展质态。这样一来,教师推进改革的自觉意识就会减弱,更多是忙于应对各项检查和落实各项要求,不利于课程改革的创新性推进。

在课程改革深度推进的过程中,要更多倾听教师的声音,了解教师在改革中面临的挑战和需要的支持,真正以服务的思维全面支持教师的专业发展,激发教师的自觉意识,保障教师的专业自主权。

1. 对教师的考评淡化数量,明确树立质量优先的导向

例如,对教师的幼儿行为观察能力考评,不要以每周每月写几篇为主要依据,而是请教师提供“代表作”,并邀请同行、专家等进行同行评价交流,避免教师以应付的心态来完成多篇质量不佳的低质量作品。

2. 教育实践改革要更多关注现场、关注过程性质量

幼儿园教育最核心的质量指标就是师幼互动,这种互动难以用单一的量化指标和案例、论文、视频合集等显性成果形式来评价,而课程改革在管理和评价方面似乎过于倚重和迎合了成人的成果导向及看图、看视频偏好,而最应该被关注的、在自然情境下嬉戏玩耍或认真操作的幼儿却未能得到应有的关注。因此,建议课程改革中的管理要更多留给教师和幼儿互动的时間和空间,避免过多的文案性检查,避免事事留痕,让课程改革静悄悄地进行,让教师能够静心陪伴幼儿、有空思考幼儿教育的真谛、有能力践行课程改革理念,避免教师因“忙于写观察记录而无暇观察幼儿”的尴尬,真正让课程改革的成果通过幼儿灿烂的笑脸、能干的小手、会思考的小脑袋和善于奔跑的小脚丫体现出来。

【参考文献】

[1] C Paul Newhouse.Applying the Concerns—Based Adoption Model to Research on Computers in Classrooms[J]. Journal of Research on Computing in Education,2001(5):10.

[2] 顾明远,边守正.陶行知选集(第2卷)[M].北京:教育科学出版社,2011:301-304.

[3] 张世义.幼儿园教师专业自主权属性特征与影响因素[J].上海教育科研,2020(01):93-96,10.

[4] 虞永平.学前教育学[M].北京:高等教育出版社, 2012: 240.

[5] 王欢.幼儿园教师游戏活动组织与指导胜任力研究[D].扬州:扬州大学,2020:1.

[6] 丁月玲.幼儿园课程游戏化的推进策略[J].学前教育研究,2015(12):65.

[7] 陈秀云,陈一飞.陈鹤琴全集(第二卷)[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2018:29.

[8] 戴自俺.张雪门幼儿教育文集[M].北京:北京少年儿童出版社,1994:121.

本文系江苏省2021年度高校哲学社会科学研究项目“基于循证理念的农村幼儿园教育质量监测与保障机制研究”(项目编号:2021SJA1996)的阶段性研究成果。

通讯作者:张世义,zhangshiyi159@163.com

(责任编辑 王 伟)