个人属性与犯罪风险知觉关系的实证研究*

张云武,凌佳琦

(浙江工商大学 公共管理学院,浙江 杭州 310018)

一、研究背景与研究问题

为增强百姓的安全感,我国一直进行旨在建设平安中国的社会治理活动。通过加大社会治理力度,虽然传统的、个体性的盗窃、抢劫等侵犯财产犯罪呈现减少之势,但因矛盾纠纷引发的报复性、应激性、情绪性暴力犯罪却频繁发生。另外,在某些区域,为非作恶、欺压残害群众的黑恶势力犯罪也呈多发趋势。犯罪形式的多样性、突发性强化了犯罪的不可预测性,而黑恶势力的存在则更加恶化了社会治安环境。这样的环境态势,一方面使得部分群体处处感受到犯罪风险的存在,进而产生紧张恐惧的心理;另一方面使得人们戒备心理增强,进而降低社会信任水平,阻碍平安中国的建设进程。为此,为保障人们安居乐业和社会安定,自2018年1月至2020年12月,我国开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。

那么,现阶段社会治安状况如何呢?为了回答该问题,本文将现阶段人们的犯罪风险知觉作为研究主题,具体对以下三个问题展开分析,即在相同的社会治安环境下,是否所有社会属性的人均具有同等强度的犯罪风险知觉?如果不是的话,那么何种社会属性的人具有更强的犯罪风险知觉?为什么会产生更强的犯罪风险知觉?本文所说的犯罪风险知觉(又称犯罪风险感知),是指人们对遭受犯罪侵害的可能性和严重性难以准确做出主观判断,进而产生的心理恐慌。

二、相关文献

20世纪70年代以来,由于工业化导致的社会变迁加剧,欧美国家的犯罪问题愈发严重,由此引起的居民的恐惧感成为学术界的研究课题。有关个人属性与犯罪风险知觉的研究发现:犯罪风险知觉因个人属性而显著不同,其中,女性、高龄者、低收入者、大城市居民比男性、低龄者、高收入者、乡村居民具有更强的犯罪风险知觉[1]551-578[2]79-150[3]53-57。欧美学者从身体层面与社会层面的脆弱性视角解释了上述发现产生的原因。其中,霍尔阐释了身体层面与社会层面的脆弱性与犯罪风险知觉的关系,指出具有较高犯罪风险知觉的人群具有三种特征:(1)受到侵害时,无法快速摆脱加害者;(2)来自身体方面的免受侵害的能力低;(3)依靠自身力量无法制止犯罪侵害[2]95。斯廷奇康比等学者从身体层面脆弱性的角度分析了女性和高龄者产生犯罪风险知觉的原因,指出女性和高龄者身体层面的脆弱性体现在两个方面:(1)由于免受犯罪侵害的身体能力低以及身体弱小而不能够有效快速地制止犯罪侵害;(2)遭受犯罪侵害时,与男性和低龄者相比,身体受到的伤害大[3]53-57。斯高甘、马克思菲尔德则从社会层面的脆弱性角度解释低收入者更容易产生犯罪风险知觉的原因,指出社会层面的脆弱性与身体层面的脆弱性相同,也包括“缺乏制止犯罪侵害的能力”和“受到的伤害大”。与高收入者相比,低收入者缺乏个人财产和社会资源,无法在安全保障方面花费大量的精力和费用,因此“缺乏制止犯罪侵害的能力”。同时,由于低收入者缺乏财产和社会资源的支撑,因此受到犯罪侵害后,他们更容易感觉到犯罪的伤害大[4]74。但是,为什么大城市居民的犯罪风险知觉高于乡村居民?欧美学者却并未作出相应的理论解释。

2000年以来,由于经济不景气,失业现象大量产生,日本犯罪发生率大幅提升,导致对社会治安恶化的认知以及该认知下产生的犯罪风险知觉充斥着人们的心理。为此,从2000年起,日本学者就犯罪风险知觉进行了相当细致的调查。其中,阪口祐介的研究最具代表性。研究发现:虽然女性、低龄者、高学历者和白领阶层的犯罪风险知觉显著高于男性、高龄者、低学历者和蓝领阶层,但主要存在于女性中的低龄者、高学历者和白领阶层,还有不同地区和收入人们的犯罪风险知觉不存在显著差异[5]468-469。阪口祐介进一步分析发现:在日本,虽然女性的犯罪风险知觉高于男性,却不可通过身体层面的脆弱性进行解释,而低龄者、高学历者和白领阶层更容易感受到犯罪风险,也不可通过身体层面、社会层面的脆弱性进行解释,因为与高龄者相比,低龄者不具有身体层面的脆弱性,而与低学历者和蓝领阶层相比,高学历者和白领阶层不具有社会层面的脆弱性[5]471。阪口祐介具体分析了在女性、低龄者、高学历者和白领阶层中,究竟哪一类别的人群更容易产生犯罪风险知觉。分析发现:女性的犯罪风险知觉高来自女性中30岁以下的青年女性;低龄者的犯罪风险知觉高来自30~40岁的男性低龄者;而高学历者和白领阶层犯罪风险知觉高则来自女性中的高学历者和白领阶层[5]469-470。根据该结果,阪口祐介指出:(1)青年女性的犯罪风险知觉高,起因于惧怕性暴力;(2)30~40岁以下男性低龄者的犯罪风险知觉高,起因于家庭中抚养着未满18岁的子女;(3)女性中的高学历者和白领阶层的犯罪风险知觉高,起因于夜间加班时间长,独自走夜路的机会多[5]471-472。从阪口祐介的理论解释中可以发现:与欧美学者的身体层面与社会层面的脆弱性的理论解释不同,其更为侧重产生犯罪风险知觉群体的社会属性本身具有的本质特征。另外,在日本为什么不同地区和收入居民的犯罪风险知觉基本相同?阪口祐介并未对此做出理论解释。

很多实证研究表明,城市内部的犯罪行为(尤其是暴力犯罪和侵财犯罪)具有明显的空间分异特征[6]194-209[7]207-203[8]19-22[9]49-54,并形成较为稳定的犯罪“高发区”或“低发区”[10]1714-1723[11]870-880。但在相同社会治安状况下,不同属性的人们确实具有不同强度的犯罪风险知觉,不同国家人们的属性对犯罪风险知觉的影响却不尽相同。这说明现实中犯罪风险知觉的影响因素极其复杂,也说明具有犯罪风险知觉的人群在不同国家具有很大不同,且又说明犯罪风险知觉的产生不仅受治安环境与个人属性的影响,也可能受个人的生活状况以及地区社会状况的影响。

三、数据来源与变量设计

数据来自2018年进行的浙江省居民生活状况的问卷调查。样本的年龄为20岁以上的人群,根据多阶段分层抽样法,在杭州市、绍兴市、湖州德清县等11个行政级别不同的地区,共抽取样本3 578个。回收有效问卷3 289份,问卷有效率为91.9%。有效样本中,男性与女性分别占50.3%和49.7%;高中及以下、大专与本科、研究生及以上学历者的比例分别为41.6%、32.9%和25.5%;20~34岁、35~49岁、50岁及以上样本的比例分别为39.6%、33.9%和29.2%。通过与统计部门相关数据进行比较,发现样本的人口学特征与其大致相同,说明调查样本具有一定的代表性。

研究变量包括犯罪风险知觉、个人属性、个人生活状况和生活地区的社会状况。其中犯罪风险知觉为因变量,测量方式是:在距您家一公里以内的范围,晚上一个人走路是否感到危险?选项为是与否,并分别赋值“1”和“0”。

个人属性为自变量,包括性别、年龄、居住地、收入、学历和职业阶层。其中性别为虚拟变量,女性为“1”,男性为“0”;年龄分为高龄者与低龄者,分别是指50岁及以上和20~49岁两个群体,并分别赋值“1”和“0”。居住地分为地级及以上城市、县城、乡镇和乡村,并分别赋值“1”“2”“3”“4”;收入为个人的年收入,分为高收入者和低收入者,分别指10万元及以上和10万元以下,并分别赋值“1”和“0”;学历分为高学历者和低学历者,分别是指大学本科及以上学历、大学专科及以下学历,并分别赋值“1”和“0”;职业阶层分为白领阶层与蓝领阶层,分别赋值“1”和“0”。

个人生活状况和生活地区的社会状况为自变量。个人生活状况是指遭受犯罪侵害经历和独自走夜路的机会,前者的测量方式及选项是:在一年的期间内,包括家庭成员在内,遭受犯罪侵害的经历是下面的哪一种?“1”表示经历过一次或者一次以上的犯罪侵害,“0”表示没有经历过犯罪侵害。而后者的测量方式及选项是:最近一年内,您一个人走夜路的机会多吗?“1”表示多,“0”表示少。生活地区的社会状况是指外来人口数量和犯罪发生频率,前者的测量方式和选项是:距离自家一公里范围内的外来人口数量多吗?“1”多,“0”表示少。后者的测量方式和选项是:距离自家一公里范围内的犯罪现象多吗?“1”表示多,“0”表示少。

四、统计发现

(一)现状分析

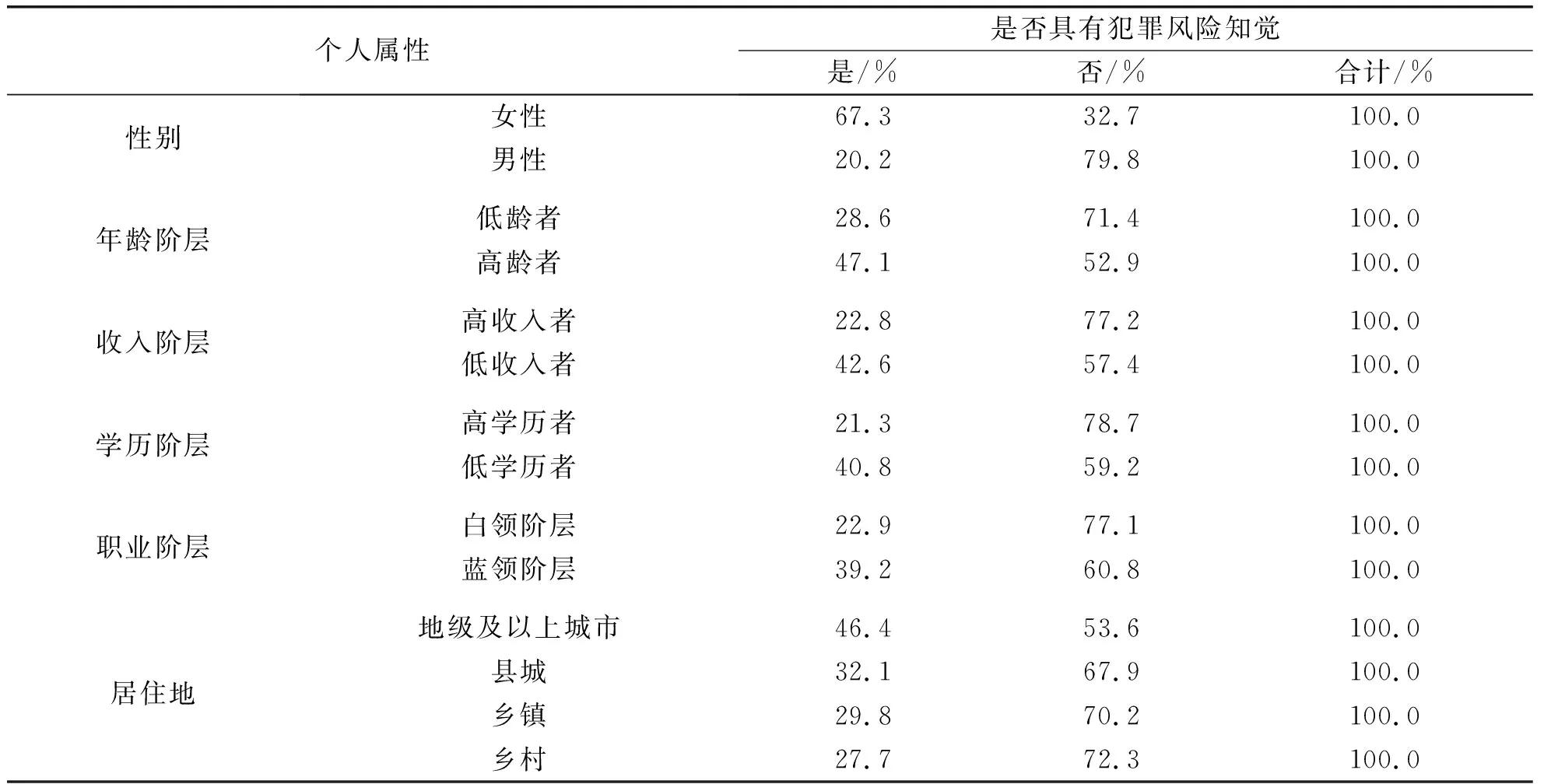

1.个人属性与犯罪风险知觉

从表1可知,在样本总体中,有关犯罪风险知觉回答“是”的比例为34.9%,而回答“否”的比例为 65.1%,前者低于后者30.2个百分点。那么,在犯罪风险知觉方面,不同属性的样本是如何分布的呢?表1呈现的是描述性分析结果,从中可以看出,女性和男性回答“是”的比例分别为67.3%和20.2%,女性高于男性47.1个百分点;高龄者和低龄者回答“是”的比例为47.1%和28.6%,高龄者比低龄者高近20个百分点;低收入者和低学历者回答“是”的比例分别为42.6%和40.8%,均比高收入者和高学历者高近20个百分点;白领阶层和蓝领阶层回答“是”的比例分别为22.9%和39.2%,后者高于前者16.3个百分点。而地级及以上城市、县城、乡镇和乡村样本回答“是”的比例分别为46.4%、32.1%、29.8%和27.7%,回答“否”的比例分别为53.6%、67.9%、70.2%和72.3%,地级及以上城市样本回答“是”的比例高于县城、乡镇和乡村的样本,而县城、乡镇和乡村的样本回答“是”的比例差别并不大。上述结果说明:近2/3的样本不存在犯罪风险知觉,但是不同属性样本的犯罪风险知觉的分布状况存在很大差异。具有犯罪风险知觉的样本中,女性显著地多于男性,高龄者显著地多于低龄者,低收入者、低学历者和蓝领阶层显著地多于高收入者、高学历者和白领阶层,地级及以上城市居住者显著地多于县城、乡镇和乡村居住者。

(1)防止铸造缺陷的产生 到铸造厂家调查发现,裂纹的位置部分在冒口处。由于冒口冷却速度慢,冒口和补贴比例小,补缩不足,产生缩松。通过调整冒口和补贴比例可减少铸造缩松缺陷的产生。

表1 个人属性与犯罪风险知觉的描述性分析

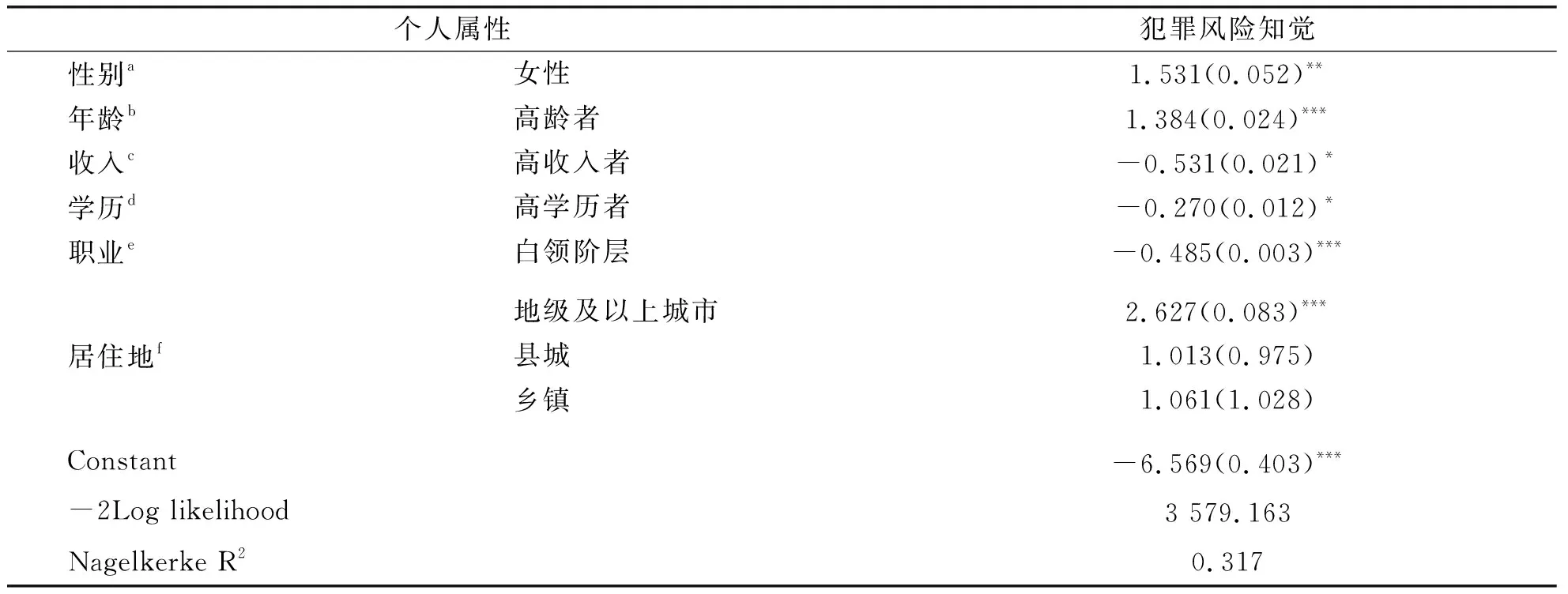

那么,个人属性与犯罪风险知觉又具有怎样的关系呢?以个人属性为自变量、犯罪风险知觉为因变量进行逻辑斯蒂克回归分析,结果见表2。由表2可知:(1)女性的非标准化系数比男性高1.531,且在1%的水平上具有统计显著性。(2)高龄者的非标准化系数比低龄者高1.384,且在0.1%的水平上具有统计显著性。(3)高收入者、高学历者、白领阶层的非标准化系数分别比低收入者、低学历者和蓝领阶层低0.531、0.270和0.485,并且在5%或者0.1%的水平呈现统计显著性。(4)地级及以上城市的非标准化系数比乡村高2.627,且在0.1%的水平呈现统计显著性,而县城、乡镇的非标准化系数虽然不同程度地高于乡村,但并没有呈现统计显著性。上述结果说明:不同属性的人具有不同强度的犯罪风险知觉。具体来讲,女性、高龄者分别比男性、低龄者更容易产生犯罪风险知觉;低收入者、低学历者和蓝领阶层的犯罪风险知觉显著地高于高收入者、高学历者和白领阶层;地级及以上城市居民的犯罪风险知觉显著地高于乡村居民,而县城、乡镇和乡村居民的犯罪风险知觉不存在显著差异。另外,从非标准化回归系数看,在个人属性中,对犯罪风险知觉影响最大的因素是居住地,其次是性别和年龄,其他依次是收入、职业和学历。该回归方程的调整后判定系数(Nagelkerke R2,下略)高达0.317,说明上述结果具有非常强的解释力。

表2 个人属性与犯罪风险知觉的逻辑斯蒂克回归分析

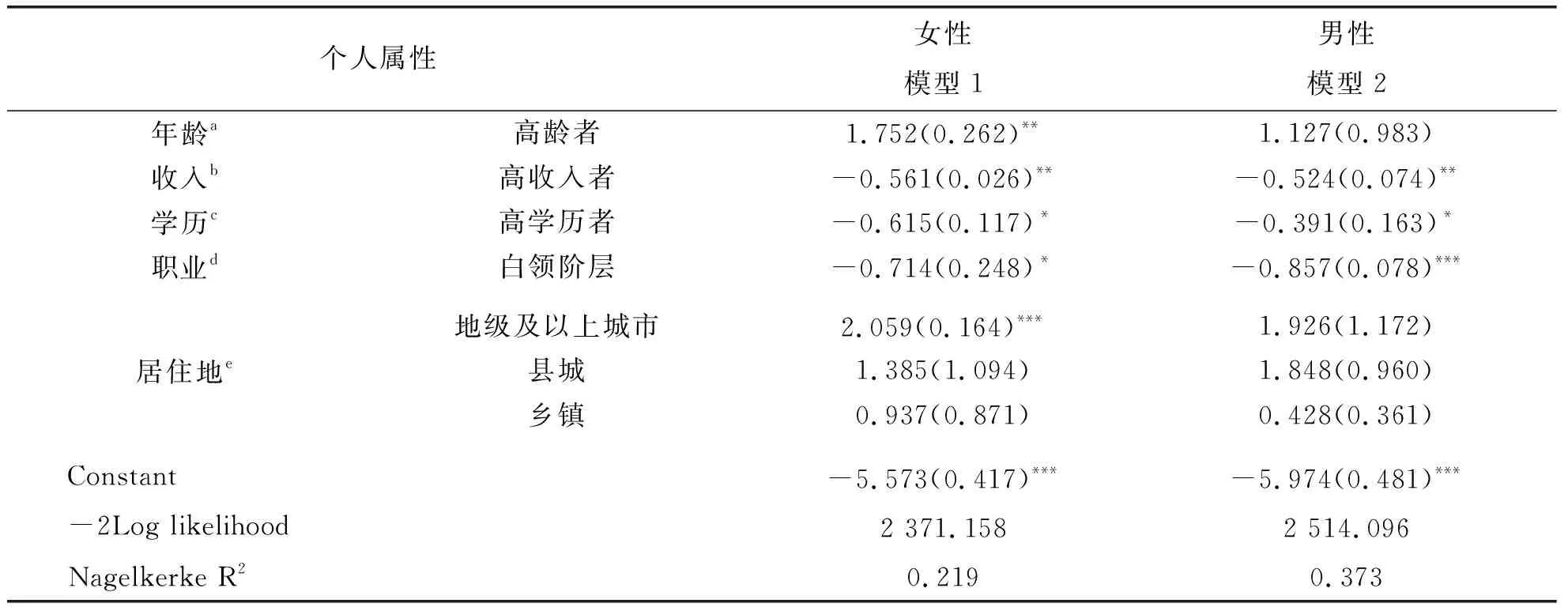

2.犯罪风险知觉与性别

不同性别的犯罪风险知觉差异是否存在于不同性别所有属性的样本中呢?以女性和男性为分析对象,以个人属性为自变量、以犯罪风险知觉为因变量进行逻辑斯蒂克回归分析,结果见表3。模型1和模型2显示:(1)女性与男性中高龄者的非标准化系数分别比低龄者高1.752和1.127,但前者在1%的水平具有统计显著性,而后者却没有呈现统计显著性;(2)女性中的高收入者、高学历者、白领阶层的非标准化系数分别比低收入者、低学历者和蓝领阶层低0.561、0.615和0.714,且在1%或者5%的水平具有统计显著性。(3)男性中的高收入者、高学历者、白领阶层的非标准化系数分别比低收入者、低学历者和蓝领阶层低0.524、0.391和0.857,且在1%、5%或者0.1%的水平具有统计显著性。(4)女性与男性中地级及以上城市居民的非标准化系数分别比乡村居民高2.059和1.926,但前者在0.1%的水平具有统计显著性,而后者却没有呈现统计显著性。结合表2的统计结果可以看出:(1)女性的犯罪风险知觉高主要体现于女性中的高龄者,而男性中的高龄者和低龄者的犯罪风险知觉并不存在显著差异;(2)低收入者、低学历者和蓝领阶层的犯罪风险知觉高于高收入者、高学历者和白领阶层,这种现象普遍存在于女性与男性之中;(3)地级及以上城市居民的犯罪风险知觉高于乡村居民,也主要体现于女性。另外模型1和模型2的调整后判定系数分别为0.219和0.373,说明上述结果具有较强的解释力。

表3 不同性别犯罪风险知觉的逐步逻辑斯蒂克回归分析

(二)原因分析

表3的结果说明:犯罪风险知觉的产生,除性别之外,还可能与个人的生活状况以及生活地区的社会状况有关。如前所述,个人的生活状况包括:在距离自家一公里范围内遭受犯罪侵害的经历和独自走夜路的机会;而生活地区的社会状况包括:在距离自家一公里范围内的外来人口数量和在距离自家一公里范围内的犯罪发生频率。从理论上可以假设:遭受犯罪侵害的经历越多、独自走夜路的机会越多,以及外来人口数量越多、犯罪发生频率越高,则犯罪风险知觉可能越强一些。

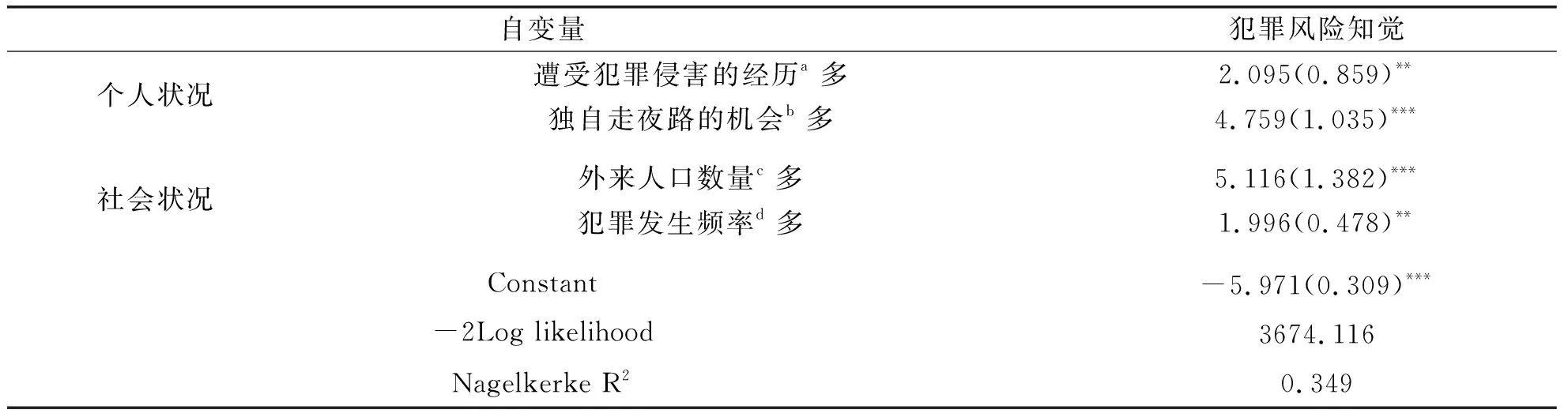

为了验证上述假设,本文以犯罪风险知觉为因变量,以遭受犯罪侵害的经历、独自走夜路的机会、外来人口数量、犯罪发生频率为自变量进行逻辑斯蒂克回归分析,结果见表4。由表4中可见:(1)遭受犯罪侵害的经历多、独自走夜路机会多的非标准化系数分别比遭受犯罪侵害的经历少、独自走夜路机会少的高2.095和4.759,并且在1%或者0.1%的水平呈现统计显著性;(2)外来人口数量多、犯罪发生频率高的非标准化系数分别比外来人口数量少、犯罪发生频率少的高5.116和1.996,并且在0.1%或者1%的水平具有统计显著性。该结果说明,与遭受犯罪侵害的经历少、独自走夜路机会少的人们相比,遭受犯罪侵害的经历多、独自走夜路机会多的人们具有更强的犯罪风险知觉;与外来人口数量少、犯罪发生频率少的地区人们相比,外来人口数量多、犯罪发生频率高的地区人们具有更强的犯罪风险知觉。该结果无疑验证了上述理论假设的成立。另外,该回归方程调整后判定系数为0.349,说明上述结果具有较强的解释力。

表4 个人状况、社会状况与犯罪风险知觉的逐步逻辑斯蒂克回归分析

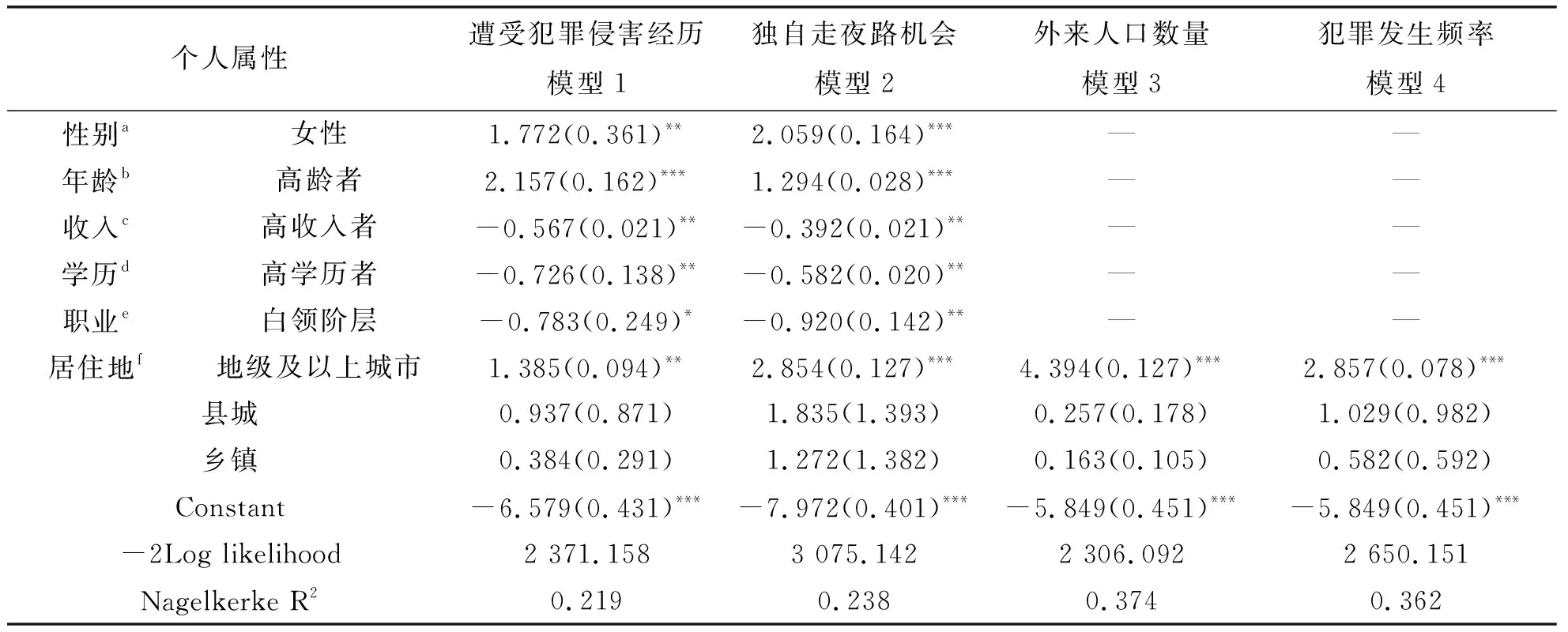

那么,个人属性与个人生活状况、地区社会状况又具有怎样的关联性呢?相关统计结果如表5所示。在表5中,模型1显示的是个人属性与遭受犯罪侵害经历的关系。可以发现:女性、高龄者非标准化系数分别比男性、低龄者高1.772和2.157,并且分别在1%和0.1%的水平呈现统计显著性;高收入者、高学历者、白领阶层的非标准化系数分别比低收入者、低学历者、蓝领阶层低0.567、0.726和0.783,并且在1%或者5%的水平呈现统计显著性;地级及以上城市居住者的非标准化系数比乡村居住者高1.385,并且在1%的水平呈现统计显著性,而县城、乡镇居住者的非标准化系数虽然分别比乡村居住者高0.937和 0.384,但均不具有统计显著性。模型2显示的是个人属性与独自走夜路机会的关系。可以发现:虽然不同属性的非标准化系数与模型1存在一定不同,但不同属性与独自走夜路机会关系的倾向性与模型1完全一致。模型3和模型4分别表示的是个人属性与外来人口数量、犯罪发生频率的关系。可以发现:地级及以上城市居民的非标准化系数分别比乡村居民高4.394和2.857,且均在0.1%的水平呈现统计显著性,而县城、乡镇居民的非标准化系数虽然不同程度地高于乡村居民,但均不具有统计显著性。上述结果说明:(1)与男性、低龄者相比,女性、高龄者遭受犯罪侵害的经历多、独自走夜路的机会多。(2)与低收入者、低学历者、蓝领阶层相比,高收入者、高学历者、白领阶层遭受的犯罪侵害经历少、独自走夜路的机会少。(3)与乡村居民相比,地级及以上城市的居民遭受犯罪侵害的经历多、独自走夜路的机会多,而县城、乡镇和乡村居民的遭受犯罪侵害经历、独自走夜路机会不存在显著差异。(4)与乡村相比,地级及以上城市的外来人口数量多、犯罪发生频率高,而县城、乡镇和乡村不存在显著差异。另外,模型1、模型2、模型3和模型4调整后的判定系数分别为0.219、0.238、0.374和0.362,说明上述结果具有较强的解释力。

表5 个人属性与个人状况、社会状况的逻辑斯蒂克回归分析

表4和表5的统计结果说明:女性、高龄者、低收入者、低学历者、蓝领阶层的犯罪风险知觉强,是因为他们遭受犯罪侵害的经历多、独自走夜路的机会多;地级及以上城市居民的犯罪风险知觉强,是因为外来人口数量多、犯罪发生频率高、遭受犯罪侵害的经历多以及独自走夜路的机会多。

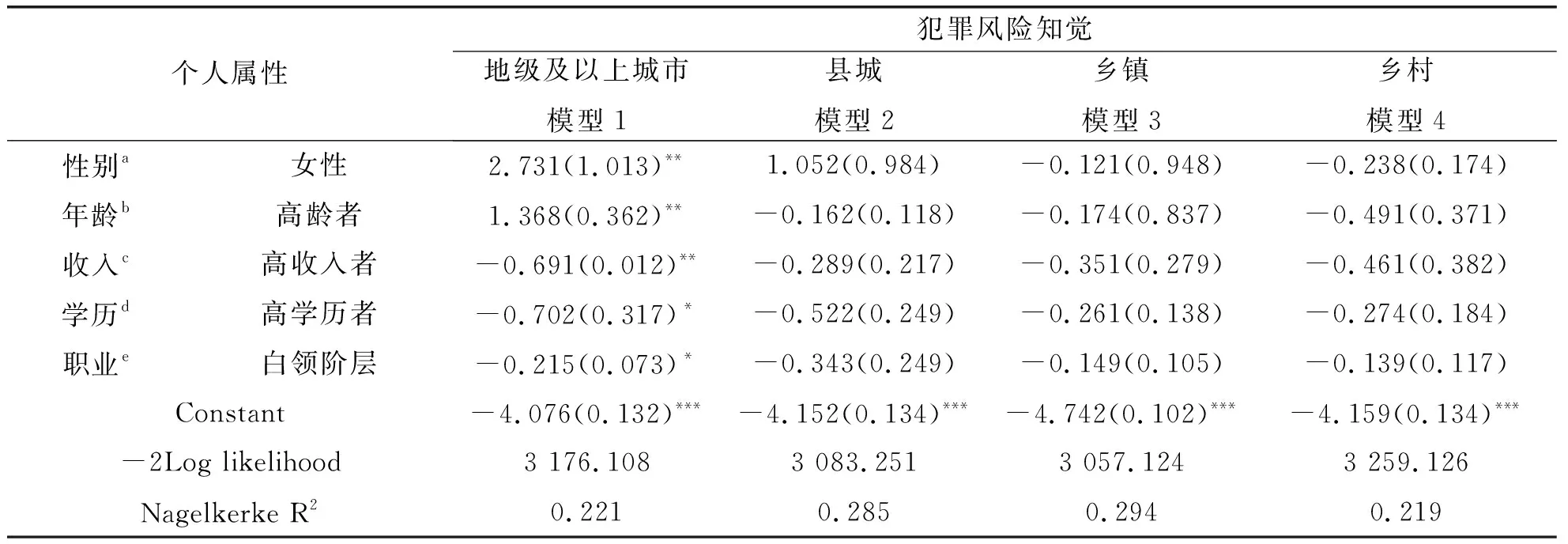

如前所述,居住地对犯罪风险知觉的影响大于性别、年龄、收入、学历和职业的影响,那么女性、高龄者、低收入者、低学历者和蓝领阶层的犯罪风险知觉强,是否与居住地具有关联性呢?相关统计结果如表6所示。在表6中,模型1显示的是个人属性与地级及以上城市居民的犯罪风险知觉的关系。可以发现:女性、高龄者的非标准化系数分别比男性、低龄者高2.731和1.368,并且均在1%的水平呈现统计显著性;高收入者、高学历者、白领阶层的非标准化系数分别比低收入者、低学历者和蓝领阶层低0.691、0.702和0.215,并且在1%或者5%的水平呈现统计显著性。模型2、模型3、模型4分别显示的是个人属性与县城、乡镇、乡村居民的犯罪风险知觉的关系。可以发现:尽管不同属性的非标准化系数存在不同程度的差异,但均没有呈现统计显著性。上述结果说明:女性、高龄者、低收入者、低学历者和蓝领阶层的犯罪风险知觉强,仅体现于地级及以上城市的居民,而没有体现于县城、乡镇及乡村的居民。也就是说,犯罪风险知觉与居住地具有显著关联仅体现于地级及以上城市的女性、高龄者和低收入者、低学历者和蓝领阶层,他们与县城、乡镇和乡村居民相比,具有更强的犯罪风险知觉。

表6 个人属性、犯罪风险知觉与居住地的逻辑斯蒂克回归分析

五、结论与讨论

(一)研究结论

根据上述统计结果可以提炼出以下结论。在中国,平安中国建设,特别是扫黑除恶专项斗争极大改善了社会治安状况,目前绝大多数人们不存在犯罪风险知觉,具有安全感,但不同属性人们的犯罪风险知觉存在很大差异。其中,女性、高龄者、低收入者、低学历者、蓝领阶层以及地级及以上城市居民的犯罪风险知觉显著地强于男性、低龄者、高收入者、高学历者、白领阶层以及县城、乡镇和乡村居民。女性中的高龄者比其他人群具有更强的犯罪风险知觉。女性、高龄者和低收入者、低学历者、蓝领阶层的犯罪风险知觉强,主要存在于地级及以上城市的居民,而不存在于县城、乡镇和乡村的居民。

(二)结论讨论

与欧美学者、日本学者的研究相比,上述发现更具特殊性,即:尽管女性、高龄者、低收入者、低学历者、蓝领阶层的犯罪风险知觉强,但更多见于女性中的高龄者以及地级及以上城市的女性、高龄者和低收入者、低学历者、蓝领阶层。那么,本文发现的个人属性与犯罪风险知觉具有怎样的内在机制呢?结合表4、表5的结果和我国的社会现实,做如下理论阐释。

1.女性

女性尤其是女性中的高龄者的犯罪风险知觉强,是因为这个群体遭受犯罪侵害的经历相对更多,而遭受犯罪侵害的经历不仅仅包括性侵害,也包括抢劫、故意伤害、绑架勒索等。从理论上可以说,遭受犯罪侵害的经历越多,对于犯罪侵害的恐惧感越强,而对于犯罪侵害的恐惧感与犯罪风险知觉存在正向关系。因此,虽然不能够全面否定国外学者指出的身体层面的脆弱性和性暴力,但可以说明:国外学者仅仅从身体层面的脆弱性和性暴力方面解释女性,尤其是青年女性犯罪风险知觉强的产生原因是不全面与不充分的,在中国女性的犯罪风险知觉强主要产生于遭受犯罪侵害的经历多。

2.高龄者

在中国,高龄者的夜生活较为丰富。每当夜幕来临,小区广场或公园里,跳老年舞的女性中的高龄者以及健身、娱乐的男性中的高龄者随处可见。这样的夜生活无疑导致高龄者独自走夜路的机会以及遭受犯罪侵害的经历增多。因此,欧美学者指出的有关高龄者身体层面脆弱性以及日本学者发现的男性低龄者的犯罪风险知觉强的观点以及家中抚养着未满18岁子女的理论解释并不适用于中国社会。在中国,高龄者的犯罪风险知觉强,归因于夜生活丰富导致的独自走夜路的机会多,以及进而导致遭受犯罪侵害的经历多。

3.低收入者、低学历者、蓝领阶层

在中国,低收入者、低学历者、蓝领阶层的八小时工作之外的加班频率或者夜间工作的频率显著地多于高收入者、高学历者、白领阶层。另外,尽管现阶段中国的大多数家庭拥有私家车,但与低收入者、低学历者、蓝领阶层相比,高收入者、高学历者、白领阶层拥有私家车的比例会更高一些。因此,如表5所示,低收入者、低学历者、蓝领阶层独自走夜路的机会以及遭受犯罪侵害的经历多于高收入者、高学历者、白领阶层。这说明:欧美学者指出的社会层面的脆弱性以及日本学者发现的女性中的高学历者和白领阶层的犯罪风险知觉强并不适用于中国社会;在中国,低学历者、蓝领阶层的犯罪风险知觉强产生于晚间加班机会多和夜间工作机会多导致的独自走夜路机会多,以及进而导致的遭受犯罪侵害的经历多。

4.地级及以上城市的女性、高龄者、低收入者、低学历者、蓝领阶层

地级及以上城市的女性、高龄者、低收入者、低学历者、蓝领阶层的犯罪风险知觉强,归因于遭受犯罪侵害的经历多、独自走夜路的机会多以及外来人口数量多、犯罪发生频率高。从表5的非标准化系数看,首先是外来人口数量的影响最大,其次是犯罪发生频率和遭受犯罪侵害的经历,再次是独自走夜路的机会。这无疑解释了欧美大城市居民更容易产生犯罪风险知觉的原因。但是,为什么大城市居民的犯罪风险知觉高,这一现象存在于中国和欧美,而没有存在于日本?这有待今后进行更为细致的分析。

欧美学者与日本学者分别将犯罪风险知觉的产生归因于人的身体层面与社会层面的脆弱性以及社会属性本质特征,这种观点具有一定的片面性。在分析犯罪风险知觉时,应考虑到不同属性个人的生活状况以及生活地区的社会状况。我国的平安中国建设已十年有余,而近两年又进行了扫黑除恶专项斗争。因此,本研究为学术界提供了测量平安中国建设以及扫黑除恶斗争效果的测量方式及分析视角。