城市自然的再认知:典型城市荒野空间的识别特征及应对策略

钱蕾西 王晞月 王向荣

20世纪80年代以来,中国高度重视生态环境的保护与治理,并在城市发展进程中逐步加大城市绿化建设力度[1]。截至2020年,中国城市建成区平均绿化覆盖率已达42.1%[2],在城市绿化水平提升上取得了显著成果。然而相关研究显示,绿化覆盖率增加并不一定等同于生态环境质量的高水平发展[3-4];快速建设形成的城市绿地常呈现出较高人工化痕迹及生境同质化现象[5],难以满足公众对自然环境的多元需求。同时,在联合国“生态系统恢复十年倡议”和第十五次《生物多样性公约》缔约方大会中,均强调了提升城市生物多样性、发挥城市绿地复合生态功能、恢复本土生物群落的总体目标。在此背景下,如何提高城市中绿地空间的丰富度与多样性成为城市绿色发展进程中亟待思考与探索的重要议题。

在城市中存在着诸多因用地性质转变、使用功能调整等原因而疏于养护管理、未有过多人工干预的空间,呈现出土地撂荒、植物自由生长,乃至动物穿行栖息的情形。人们通常认为这样的空间中充满威胁与不确定性而不愿接近,并将其中自发生长的植物视为“不恰当的自然”(improper nature)[6]。然而正因人为干预的缺失,使这样看似“无用”的土地在自然的长期主导下,具备了异于城市绿地的生态价值,呈现出独特的荒野景观风貌。

重新审视城市中这类长期被忽略的自然空间有重要意义。近年来,各领域学者依托荒野(wilderness)[7-8]、城市荒野(urban wilderness)[9-10]、非正式绿地(informal green space)[11]、城市闲置地(urban vacantlots)[12]、城市野境(urban wildness)[13-14]、城市荒野景观(urban wildscapes)[15]等相关概念对此类自然空间展开研究,侧重探讨了它们在空间属性、生态特征、用地性质或审美方式等维度上的特点。基于此,本研究将城市环境中人类干预及控制程度相对较低的、由自发演替①主导土地发展的空间称为“城市荒野空间”,并归纳出其典型识别特征与应对策略,以期提供认识与利用城市中这类自然空间的新视角。

1 城市荒野空间的价值与潜力

城市荒野空间的价值与发展潜力主要体现在生态效益和文化价值两方面,对它们进行充分认知是实现城市荒野空间合理保护与利用的基础。

1.1 文明与“原型”共塑的人地关系

从古至今,在不同的文化及社会背景中都能看到人与荒野在精神层面上的链接。生态伦理之父奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold)认为,人类所需的基本生存条件和精神理想都是从自然荒野中提取或衍生而成。在西方,荒野地区常在政治和经济上被边缘化,且被外来人认为是荒蛮野性的象征,但它们仍成了土著文化的发源地,是土著人民精神依托的重要场所[16]。在许多欧洲和非洲国家的文化史中,都有将荒野视为精神信仰、灵感来源和心灵庇护所的类似观点[17]。在中国,自古以来人们就将生活与心灵寄托于自然之中,很多古典诗词和书画里都传递着人对于荒野自然的欣赏与敬畏[18-19]。不同于荒野意象在其他文化背景下荒蛮野犷的形象,中国传统自然观中的荒野更侧重体现一种融入自然、远离尘世的“隐逸”意境。可见,尽管荒野以多元的形式呈现,但均指向人居环境发展历程中,先辈们对于人与自然和谐共生关系的恒久追求。

长期以来,在不同文化背景下的人们都试图以各种方式将自然融入生活环境中,这样的共识也可以看作一种集体无意识的表现。心理学家卡尔·荣格(Carl Gustav Jung)认为,集体无意识(Collective Unconsciousness)是一种代代相传的潜能,以原型(archetype)为重要的组成单元。每一个原型都有着人类精神与命运的碎片,残余先人在历史中重复了无数次的欢乐和悲哀[20]。由此,不同语境下对“荒野”展开的共同追求,似乎是人类内心中的“荒野”原型引导着人们以类似的路径找寻人与自然的和谐状态。

而在城市发展进程中,人居环境逐渐远离具有自然原真性的荒野,自然荒野空间也逐渐被精心维护的城市绿地替代。相关心理学、社会学和医学研究指出,与原生自然空间定期接触有助于人们释放压力、促进认知功能、增强观察及推理能力,特别对儿童的情感、智力和价值观的形成与发展能起到积极作用[21-22]。可见城市中需要有比花园或典型城市公园更具自然原真性的环境。

城市荒野空间不仅能满足人类对于“荒野”原型的追求,其蕴含的自然野性特质还能帮助城市中的人们塑造健全心智、培养多元自然观和审美观。因此,城市需要有更多优秀实践作品将荒野以安全、恰当的方式置入,引导公众认识并欣赏荒野之美,传承人地共生关系。

1.2 城市生态系统服务价值与生物多样性的提升

由于城市荒野在形成与发展过程中未受到明显人为干扰,其生态系统通常具备很强的稳定性,能够自发地、高效且低投入地发挥生态系统服务功能。千年生态系统评估(Millennium Ecosystem Assessment)将生态系统服务功能分为供给、调节、文化和支持4种类型。城市荒野空间作为自然演替的产物,相比于普通的城市绿地,有潜力在低成本和低养护的条件下发挥更高效的生态系统支持和调节服务功能,成为城市高质量绿色发展的载体。

此外,城市荒野空间的生态系统具有极强的地域环境适应性,是乡土种质资源的储存库。由于各种特殊的基底条件,城市荒野空间中往往存在较高的土壤异质性、生态系统动态性和极端生态位[23]。因此,荒野区域内有机会衍生出更加多样的植被群落结构,并发展成为城市中多元的生境斑块,满足更多动物种类的庇护、觅食、栖息、营巢等需求[24]。同时,城市荒野空间数量多、分布广、尺度弹性大,有机会作为其他类型绿地的连接器,发挥生态踏脚石的优势[25]。以此共同形成的生态网络为物种迁移与基因交流提供结构性支撑[26],从群落结构多样性和物种丰富度两方面保护与提升城市生物多样性。

2 城市荒野空间的基本类型及存续策略

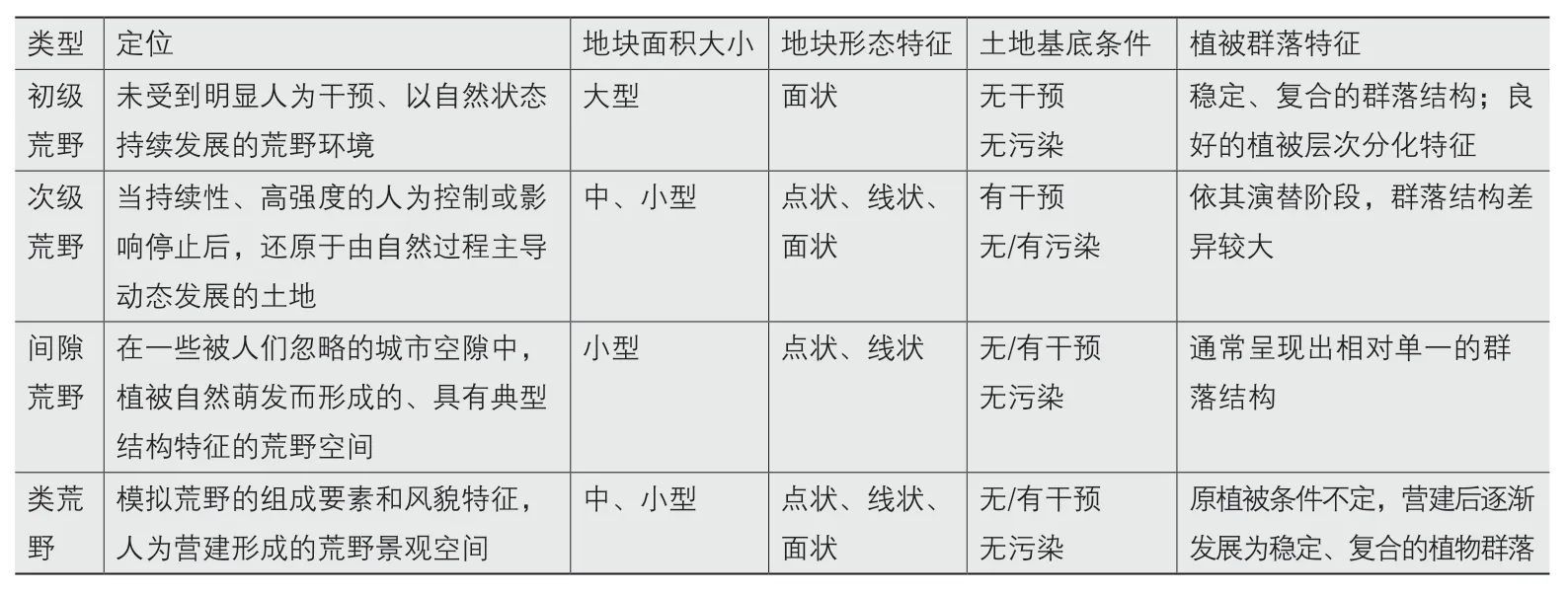

依据受到人为干预的程度,可以从基本性质上将荒野空间分为初级荒野与次级荒野两大类别。其中,初级荒野几乎未受到人为干预的影响;次级荒野则强调人类活动停止后,自然重新控制土地。然而在城市环境中,现存初级荒野有限,次级荒野所囊括的内容与形式也较为庞杂,涉及多样的用地属性、地块大小与形态特征。因此,为在城市发展过程中选择更恰当的方式理解与应对城市荒野空间,本文从城市可持续发展与环境营建角度出发,归纳出城市中4种典型荒野空间,即几乎无人为干预的初级荒野、人类活动停止后由自然重新主导土地发展过程的次级荒野、城市冗余空间中自发形成具有结构特征的间隙荒野,及由人工营建而成的类荒野(表1)。其中,初级荒野和次级荒野从荒野空间的基本属性出发,主要关注自然演替介入的时间阶段和人为干预程度;而间隙荒野和类荒野这2类典型的城市荒野空间则从营建策略的角度出发,强调对场地原有基底条件与应用潜力进行识别与发挥。

表1 典型城市荒野空间及其识别特征Tab.1 Typical urban wilderness spaces and identification features

在尊重自然演替进程的前提下,本文对典型城市荒野空间提出存续目标,包括初级荒野的整体保护、次级荒野的再生与利用、间隙荒野的激活与新生,以及类荒野的认知引导。在此基础上,笔者从生态保护与修复、承担城市功能,以及规划设计等方面提出响应的策略路径。

2.1 初级荒野:整体保护

2.1.1 类型识别

初级荒野指未受到明显人为干预、以自然状态持续发展的荒野环境[27]。在类型特征上,初级荒野普遍具有紧凑、有机的边界形态和较大的土地覆盖面积;植物群落多处于自然演替的盛期②,有较为稳定的群落结构和分化的植被梯度;具有更高的生态连通性和一体化的特征,能长期有效地提供物种栖息和繁衍的场所[28]。

随着城市的扩张,一些曾远离城市中心、具有一定规模的自然空间逐渐靠近城市建成区,或被城市建成区包围,如广州白云山、南宁青秀山、温州大罗山、长株潭绿心片区、成都龙泉山等[29]。长期以来,这些大尺度绿色空间或其中的部分地带因远离高强度的开发建设、受到人为干扰较少,而具有良好的自然基底和多样的生物物种,成为少有的存在于城市中的初级荒野空间。

2.1.2 典型策略

在4种典型城市荒野类型的个体单元中,初级荒野空间通常具有最高的生态系统服务价值与生物多样性,但也更易受到城市中人类活动的扰动。因此,初级荒野需以整体保护为存续目标,通过设立梯度式保护分区和修复碎片化原生生境等方式维持或恢复其中的自然演替过程。

1)设立梯度式保护分区。

近年来诸多实践与研究均采取了梯度式分区的方法,以集中型或镶嵌型结构关系,对城市中初级荒野空间的整体保护与城市协同发展的方式进行了探索。如在成都龙泉山城市森林公园的总体规划中,依托山体生态敏感性评估,划定形成了集中型梯度式保护分区(生态核心保护区、生态缓冲区和生态游憩区),将其中具有重要生态价值的初级荒野空间作为整体单元保护起来。又如在湖南省长沙、株洲和湘潭三市中心围合的绿心限制了3个城市的融合发展的背景下,三市协同制定了绿心中央公园总体规划,依托生态综合效益评估,划定了禁止开发区、限制开发区和控制建设区。该规划以镶嵌式结构严格保护原生初级荒野斑块,并通过生态廊道的修复与连通,完善荒野空间保护结构,仅在保护区域的外围地带允许适量的建设与活动(图1)。以上案例提示我们,在城市大型绿色空间的规划中,依托综合生态分析划定梯度式分区、确立初级荒野空间的保护范围与结构,将有助于在保障城市生态优先绿色发展的前提下,实现原生自然资源的保护与利用,服务于城市高质量发展。

图1 长株潭绿心中央公园融城组团与大型生态绿心结构研究示意图(北京市建筑设计研究院有限公司、北京林业大学园林学院提供)Fig.1 The schematic diagram of the structure for the Central Park in the Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Eco-green Center's adjacent area and large-scale ecological green core

2)修复碎片化原生生境。

一些初级荒野由于距离城市建成区较近、形状相对不完整、监管体系不完善等原因,很容易被城市建设影响,形成一些残存的、被城市建成区支离的孤岛式生境,包括斑块状荒草地、林地、湿地或滩涂等。当人为活动已对原有自然过程带来扰动,使初级荒野空间中的原生生境遭到破坏时,可以在整体保护原则下开展生境修复。如在贵州城区残存块状森林生境中,通过一系列生态保护与修复策略,保护了原生初级荒野斑块、恢复了大量乡土植物群落,为维持城市生物多样性发挥至关重要的作用[30-31]。在海珠湿地生物多样性修复工程中,通过鱼道疏通、鸟岛设计和垛基湿地果林修复等措施实现了“无干扰的栖息地”等生态目标,使城市再现鱼鸟成群的壮观景象。这表明,碎片化的初级荒野空间在城市化进程中虽会受到周围人类活动的扰动,但通过恰当的保护与修复策略,配合生态系统一定程度的自我修复能力,就可以恢复其自然演替进程。

2.2 次级荒野:再生与利用

2.2.1 类型识别

次级荒野指当持续性高强度的人为控制或影响停止后,还原于由自然过程主导动态发展的土地[32]。次级荒野所属土地背景更复杂,用地性质与形态更多样。由于处于自然演替进程的不同阶段,次级荒野空间中的植被群落常呈现较大差异性,有的处于裸地③阶段或演替初期④,也有部分区域由于撂荒时间较长而进入演替盛期。

在城市与社会发展进程中,因政治变迁、经济结构改变、人口增减及土地利用方式改变等原因导致土地长期撂荒、进入自然演替进程而逐渐形成次级荒野。许多欧洲城市在“二战”时被破坏,使城市中的部分地带在废弃后无人管控,呈现出次级荒野的早期意象,即荒草在碎石乱瓦中肆意生长的风貌。20世纪中后期以来,经济和政治转型使许多城市发生大范围的去工业化。如德国的鲁尔(Ruhr)和萨尔(Saar)地区等很多老工业区遭到大规模废弃,由于存在污染或其他不确定性因素,这些区域常限制公众进出,由此衍生出次级荒野空间。在当代,城市中存在一些因各种原因而撂荒的土地,当自然代替人工因素主导场地后,发展成为城市中多样的次级荒野空间。

2.2.2 典型策略

次级荒野是城市中更复合多元的城市荒野类型,主要通过适度留白延续自然过程、辅助营造荒野景观2种策略途径,从侧重保障自然过程和延续场所记忆的角度,来实现它的再生与利用。

1)适度留白延续自然过程。

对次级荒野空间中原有的自发性生物活动和演替过程予以最大限度的尊重与保留,可以展现自然的自主意识与荒野景观风貌。如位于加拿大多伦多市的汤米-汤普森公园(Tommy Thompson Park)原为一项填湖工程,场地在被迫停工后撂荒,逐渐演变成为动植物的乐园。于是当地政府将场地定位调整为城市中的自然保护区域,仅在局部建设简单的步道设施提高公众可达性,以保护与延续场地原有生态过程[33]。又如,杭州江洋畈曾是西湖一次大规模疏浚存积淤泥的泥库,在库满后无人干扰的情况下,植物从淤泥中自然萌发。江洋畈生态公园的设计充分尊重、维护并展示了这片次级荒野的自然演变进程(图2),使其成为一个具有动态景观的公园,积极探索当代景观设计领域的生态实践方向,传递了城市荒野的自然号召。

图2 江洋畈生态公园划定的自然演替区域(作者摄)Fig.2 The natural succession area delimited by Jiangyangfan Ecological Park

由于工业区常具有不同于当地原生的土壤条件,因而在其废弃后形成的次级荒野中可能会存在一些特殊的动植物种类[6]。通过延续其中的自然过程,有助于保护这些珍贵的物种资源。如德国哥廷根市的Ruderal公园对次级荒野中的生态斑块予以保留,使自然参与公园的设计过程。鲁尔区的“剩余土地项目”(Restflächenprojekt)在IBA⑤与国际上林业局的合作中,以“野生工业森林”(wild industrial forest)的形式保留了盖尔森基兴市和埃森市(Gelsenkirchen and Essen)中的次级荒野空间[34]。德国柏林的Natur-Park Südgelände公园设计中,将已进入演替盛期的荒野空间较为完整地保护起来,并将其划分为自然保护区域和荒野景观保护区域,最大限度地保障自然演替继续发生[35]。以上例子在对次级荒野空间进行保留与利用的同时,也为城市生物多样性的保护发挥了重要作用。

此外,在城市中较为大型的绿色游憩空间内,可以划定部分区域限制人为活动,使场地自发演替形成次级荒野,以此将自然生态保护与城市游憩活动进行协调。从20世纪70年代起,在欧洲的一些公园规划设计中就有意识地划出一片区域,不设道路和其他设施,使其自发形成荒野空间,为动植物提供栖息条件[36]。基于生态本底条件的分析将部分空间留白,使自然力量在相对独立的区域内重新掌握土地的发展动态,由此形成与延续的次级荒野空间不仅能降低维护成本、提升绿地空间中的生境丰富度及城市生物多样性,也能依托独特的荒野景观风貌和自然演替过程展示荒野之美、开展自然教育或科普科研等工作。

2)辅助营造荒野景观。

次级荒野常见于城市中的工业闲置地、采矿废弃地、垃圾填埋场等棕地环境中。在这些场址废弃后,通常会遗留下一些特殊的地形、场地肌理、材料与设施,为景观营造提供了良好的条件。基于此,通过一些人为措施对其中的自然过程进行引导,并结合设计从体验与感知的角度赋予其景观功能,有机会将这一类承载着时代记忆的空间转化为呈现独特荒野景观的场所。

如位于德国法兰克福尼达河畔的莫里斯军机场(Maurice Rose Army Airfield)在失去军事用途后,设计改造方案将场地内一半面积的硬质铺装敲碎,为植物创造出多样的萌发条件[37](图3)。短时间内,这些区域就成了次级荒野的演替空间,展示出自然过程与场所记忆交织的动人景象。又如在南宁园博园采石场花园设计中,设计师对废弃采石场进行了土壤类型与土层厚度调整,引导了采石场生态系统的恢复与重构。在7号采石场(双秀园)已发生次生演替的情况下,方案仅在2个采石场的坑体间设置了环形栈道,让游人通过俯视采石坑与荒野植被来了解与感知自然的智慧与力量。由此呈现出的具有独特场所精神且触动人心的风景(图4),展现了废弃采石场以荒野景观的形式进行再生与利用的可行性。

图3 法兰克福机场中的次生演替(作者摄)Fig.3 The secondary succession in Maurice Rose Army Airfield,Frankfurt

图4 南宁园博会采石场花园——双秀园中的荒野景观(多义景观提供)Fig.4 The wilderness landscape in Shuangxiu Garden,Quarry Gardens of Nanning Garden Expo

2.3 间隙荒野:激活与新生

2.3.1 类型识别

间隙荒野指在一些被人们忽略的城市空隙中,植被自然萌发而形成的,具有散点状、线性等典型结构特征的荒野环境[38]。

间隙荒野常存在于高速路边缘、铁道或电力线周边、河渠两岸、废弃花园、露台、街角等小型或线性的城市缝隙空间中[38-39]。这些地块常因为所有权不明、管理边界模糊、面积较小等原因疏于管理后形成间隙荒野,成了当代城市中“剩余绿色空间”(remaining form of urban green)的重要形式[40-41]。因此从其属性上看,间隙荒野大多是人为干预停止或减弱的状态下经自然演替而来的次级荒野。由于形态与体量的局限性,间隙荒野中的群落结构普遍较为单一,且物种丰富度受到生态系统连通性的显著影响[42]。

2.3.2 典型策略

间隙荒野是所有荒野空间类型中最常见、更贴近城市生活环境且具有特别价值的类型,因此可将它视为一类典型的城市荒野空间,来提出针对性策略。即通过协同构建城市绿色基础设施和服务邻里空间2种途径,实现间隙荒野的激活与新生。

1)协同构建城市生态网络。

对于城市中既存的间隙荒野空间碎片,可以将它作为生态踏脚石与周边绿地进行连接,完善城市生态廊道、协同构建城市绿色基础设施。如美国诺克斯维尔(Knoxville)将城市中零碎的闲置地转变成为荒野形式的自然空间,以低成本的方式将对间隙荒野进行再组织,应用于城市绿色网络的优化中[43]。又如德国埃姆歇河(Emscher River)沿线地区生态治理时,将水系周边部分地块进行再野化(rewild),逐步恢复并重新链接了区域蓝绿网络[44]。再如在京张铁路地面段废弃后,铁路沿线区域呈现出“杂草丛生”的荒野风貌。在“京张铁路遗址公园五道口至北四环的启动区”改造项目中,设计团队对场地中的自生植被予以最大程度的保留,并通过模拟自然群落的混合种植方式与创造野趣的空间营造手段,将该线性的间隙荒野空间巧妙地转变为一处重要的生态廊道和充满自然气息的城市公共空间。该启动区段的新生成功地将间隙荒野纳入城市绿色基础设施的建设中,并展示了它的生态可持续、管理低维护、功能高质量的发展可能性。

以上实践案例提示我们,在城市建设发展面临“增量开发”建设向“存量更新”转变的背景下,间隙荒野空间有潜力作为更高效、经济与富有弹性的绿色空间形式,结合周边区域发展需求,以微小的介入方式在更大尺度层面发挥生态链接与激发公共空间活力等方面的作用。

2)服务邻里空间。

研究表明,间隙荒野空间在一定的保护与维护措施下,有助于提升城市居民的生活健康福祉。脱离人为管控的间隙荒野流露出自然原真性、具备多功能性和不确定性,尤其受到居民的喜爱。在间隙荒野中,常见的自发活动包括儿童体验、自然认知、冥想小憩、遛狗、钓鱼等非正式活动(informal activities)[11],不同群体对其功能和景观感知存在不同偏好。整体看来,间隙荒野为孩子们提供了发现和挑战“秘密自然”的机会,可以弥补传统公园在此方面的不足;中老年人则更希望间隙荒野得到一定程度的维护,以保障其清洁度、可达性、功能性和安全性[45]。在我国,间隙荒野的生态及社会价值目前暂未得到足够的关注与利用[43]。在城市绿色发展的道路上,如何利用并激活间隙荒野空间,使其为高质量人居环境营建提供多元支持,是未来需要重点关注与探讨的议题。

2.4 类荒野:认知引导

2.4.1 类型识别

类荒野指模拟荒野的组成要素和风貌特征,人为营建形成的荒野景观空间[46]。由于人工要素参与的必要性,类荒野在一定程度上是对现有荒野空间概念的扩展。即使在营建初期需要人为引导的介入,类荒野也有机会演进成为自主进行自然演替的次级荒野空间。该分类提出的重要目的在于,城市中少有具备“野性”特征的原生自然空间,而经设计形成的类荒野能起到引导公众审美、塑造城市景观多样性的重要作用。

类荒野作为城市荒野空间中人为干预度最高的类型,代表着一种以自然为蓝本的设计理念和审美趋向。对于这类“设计”而来的自然空间,不能将其理解为自然对城市空间的重新占领或是逆城市化的过程,而应将其视为主流审美进步与社会发展中不断“生长”的自然观的产物。

2.4.2 典型策略

类荒野空间不仅需要具有类似自然荒野环境的风景面貌,也需要具备接近自然状态的生物学特性。可以通过近自然植物景观设计和历时性与多元参与式设计,为公众提供认知荒野自然的机会。因此,类荒野的设计对风景园林师在设计理念、生态原理、植物配植、养护管理、审美等方面的能力都提出了更高要求。

1)近自然植物景观设计。

类荒野呈现的风貌在很大程度上取决于场址原有条件与设计者的主观意识。因此,类荒野的实现高度依赖于设计者对于近自然种植设计与植物群落演替规律的把握。通过对关键性群落结构的设计,可以模拟自然状态下野生与看似无序的状态,形成可持续、低养护且具备荒野美学特征的自然空间[47]。

如丹麦SLA事务所在密集城市建成区中,模拟当地植物群落设计了一系列类荒野空间,结合枯木等自然要素为居民营造了具有自然野趣的居住环境,同时发挥吸纳雨洪、创造栖息地、增加生物多样性等功能,且维护费用远低于传统绿地空间。更重要的是,这些类荒野为城市带来了自然的野性与生命力,成为人与自然、人与人之间情感上的良性媒介与支撑(图5)。又如德国每届联邦园林展都会依托近自然群落种植设计方法营造一处类荒野景观。当展览结束后,无须过多维护也能继续展现优美的荒野自然风貌(图6)。

图5 Skt Kjelds生态社区(Sankt Kjeld's Square and Bryggervangen)中的类荒野(作者摄)Fig.5 The pseudo-wilderness in the Skt Kjelds eco-community (Sankt Kjeld's Square and Bryggervangen)

图6 1993年德国斯图加特国际园艺博览会中营建的类荒野仍呈现出良好的荒野景观风貌(作者摄)Fig.6 The pseudo-wilderness built at the Stuttgart International Horticultural Exposition in Germany in 1993 still presents as a wonderful wilderness landscape

2)历时性与多元参与式设计。

近年来,我国也出现了将荒野景观作为蓝本的创作实践,对类荒野的建造及公众参与方式展开了有益的尝试。如“上海乡土生态科普示范基地”通过划分生境类型、引入乡土物种、构建生物群落等工作,在项目实施后的一年半时间内就实现了植物群落自发的正向演替,达到了通过类荒野恢复生物多样性的理想效果,并发挥了良好的荒野景观科普功能[48]。又如在深圳召开的国际植物学大会的纪念园“不种植物的公园”设计中,团队依据当地代表性土壤组分类型,对原建筑材料填埋场进行了土壤改良。由风、鸟类和昆虫带来的植物资源在场地上萌发生长,使原本荒芜的场地逐渐呈现出一片郁郁葱葱的自然景象。在自然演替进程中,通过青少年自然教育活动的形式辅助去除恶性入侵物种,以保障关键植物群落结构的形成;结合科研平台的搭建和公众科学的推广,推动新时代的科学启蒙与研究。

然而,类荒野的创造并不是一成不变地对某一设计范式进行照搬,其关键在于设计师对“荒野”原型进行转译与重释的过程。每个人心目中都可能有自己对荒野的想象,这不仅包括了其景观风貌的物质呈现,还涉及内在的生态过程以及理想的自然社会互动关系。因此在类荒野的创作中,设计师不仅需要将“荒野”原型通过技术手段应用于场地,还需通过设计手法组织创造出多元体验与感知方式,从而充分调动公众的景观想象力,唤醒每个人内心中对“荒野”的依赖与共鸣,将精神内涵赋予到类荒野空间中。

3 讨论与展望

风景园林的研究和实践对象是整个地表空间,旨在实现人与自然之间持续性的和谐与平衡[49]。城市荒野作为城市中重要的自然类型,在传承人地依恋关系、承载城市生态系统服务功能、保障城市生物多样性等方面有着重要价值。

本文对城市荒野空间展开了研究,从城市发展面临的问题与机遇出发,总结出4类典型范式。在此基础上,提出了相应的相应的存续目标与应对策略,重点探讨了各类型荒野空间的价值承载方式。在城市荒野空间的存续或营建中,常需要借助生态调控或再野化的方法与技术来保障自然演替进程;在不同的目标下,合理地辅以人为干预措施保障、引导或促进动态演替;并结合城市更新与区域发展需求,利用荒野空间创造独特的城市风景与活动场所,以提升城市生活品质。

城市荒野空间具有自然与社会的复合属性,有助于它们在中国城市的存量发展中发挥生态网络构建、自然教育及休闲游憩等功能。更重要的是,城市荒野空间为城市居民提供了一个认识原生自然环境的“快速通道”,能在城市环境中引导人们欣赏自然本真的野性之美、纯粹之美与动态之美,极大地丰富了人们对于未来城市绿色空间的想象与认知。

当城市荒野从空间上存续、在生态上连续,以及因形成审美认同而得以延续,那么城市中的自然就不会只是地图上的一抹绿色,而是融入每个人生活中的自然场所,是人类与自然长久和谐共生的美好场景。

注释:

① 自发演替(autogenic succession)指在自然群落中,由于群落对环境的反作用使环境条件发生变化后,这些变化的条件发生作用而形成新群落、引起演替的过程。

② 演替盛期指群落演替的顶级阶段,建群种对群落结构和群落环境形成明显的控制作用,体现出群落典型的生活型组成及季相变化特征的演替阶段。

③ 裸地包括原生裸地和次生裸地,其上分别会发生的是初生演替与次生演替。

④ 演替初期指自然刚开始主导场地时,先锋树种快速萌发生长、建群种良好发育,但生态系统组成与结构较为简单、特征不明显的演替阶段。

⑤ 指1989—1999年德国埃姆舍国际建筑展(International Building Exhibition Emscher Park)。