基于分类矩阵的街道定位及设计框架研究

——伦敦《街道景观指南(2019)》及相关实践解读

孙 婷

自2000年后,世界大城市通过制定指南或导则引导街道设计,从最初聚焦机动车交通功能需求转向人本回归思考,重视步行、自行车友好出行,并逐渐认识到街道在改善公共卫生、安全及生活质量,促进经济和环境的可持续发展,提升城市和区域竞争力,体现社会公平等方面所发挥的重要作用[1]。欧洲国家丹麦、德国率先分别于2000、2002年发布国家自行车交通发展规划[2],在城市层面上,伦敦于2004年出版《街景设计指南》(Streetscape Guidance),被学界普遍认为是第一本具有世界影响力的导则[3];美国圣地亚哥于2002年发布第一本关于“完整街道”理念的导则,2006年《美国城市规划和设计标准》详尽阐述了街道设计如何“回归人性”,此后,洛杉矶(2008)、旧金山(2010)等大城市纷纷通过各自的街道设计导则指导实践;亚洲城市阿联酋阿布扎比(2009)、印度新德里(2010)等也在这一时期结合地域特征颁布了街道设计手册或导则[1-2]。

世界大城市的指南或导则经过十多年实践及多次修订,在路权共享、环境协调等理念影响下趋于成熟。从编制特点来看,伦敦(2009、2016)、纽约(2013)基于“全过程”管控,多部门、多学科专家联合参与指南编制,使得设计流程清晰、细部材料和施工做法翔实,且不断融合新理念和新技术[4-5];哥本哈根(2013)、亚特兰大(2015)、巴塞罗那(2016)、巴黎(2019)突出低碳视角下自行车与步行出行友好的街道设计;芝加哥(2017)、西雅图(2017)强调从用地特征、环境要素出发,考虑所有利益群体,进而开展街道设计指引[1-6]。

伦敦《街道景观指南(2019)》(以下简称《指南》)历经4次修订[7],指导框架清晰,工具包详尽,延伸出多项专项指南,是当前街道设计最为完善的指南之一。其凝聚了规划设计、交通学者对于街道景观设计最新方法、技术与经验的思考,通过构建分类矩阵设计框架给予街道属性精准定位,通过移动-场所性干预策略触发对街道空间社会公共性的再认知和开发利用,对街区功能转型及景观再塑、城市更新起到促进与催化作用。相较而言,中国城市街道设计引导起步较晚,自2016年起,以上海为开端,北京(2018)、厦门(2018)、武汉(2019)等多个大城市相继推进相关导则编制工作[1-3],但与相对成熟的指南相比仍有差距。因此,本文希望通过对《指南》及相关实践进行解读,以期对中国城市继续开展街道设计导则编制与修订提供借鉴。

1 《指南》的政策背景

1.1 伦敦市长交通战略

自1999年起,伦敦市长交通战略(The Mayor's Transport Strategy)与住房、空间、环境等其他8项战略共同促进大伦敦地区社会、经济发展及交通环境改善。至今,已发布3版市长交通战略(2001、2010、2018),分别在调整出行结构、改善环境品质、建设健康街道等方面建立理论框架及实践方法。2018版交通战略认为,由于人口持续增长、交通拥堵及空气污染问题加剧,伦敦急需建立一个更为有效、平衡的交通运输网络,并强调街道对社会生活有着重要意义,是城市高质量再开发的基础[8]。通过引导更健康、更高效的绿色交通出行方式,优化街道空间分配,为街道日常使用者、消费者及投资者带来更大收益[9]。

1.2 伦敦街道设计引导

2004年,扬·盖尔(Jan Gehl)提出将伦敦塑造成一座适宜步行的世界级城市,促使首版《街道景观指南(2004)》(Streetscape Guidance,2004)、《伦敦步行计划(2004)》(The London Walking Plan,2004)、《步行环境改善计划(2005)》(Improving Walkability,2005)等系列政策出台[10],2007年英国《街道设计手册》(Manual for Streets)再次强调通过城市设计手法规划更精细的城市街道。

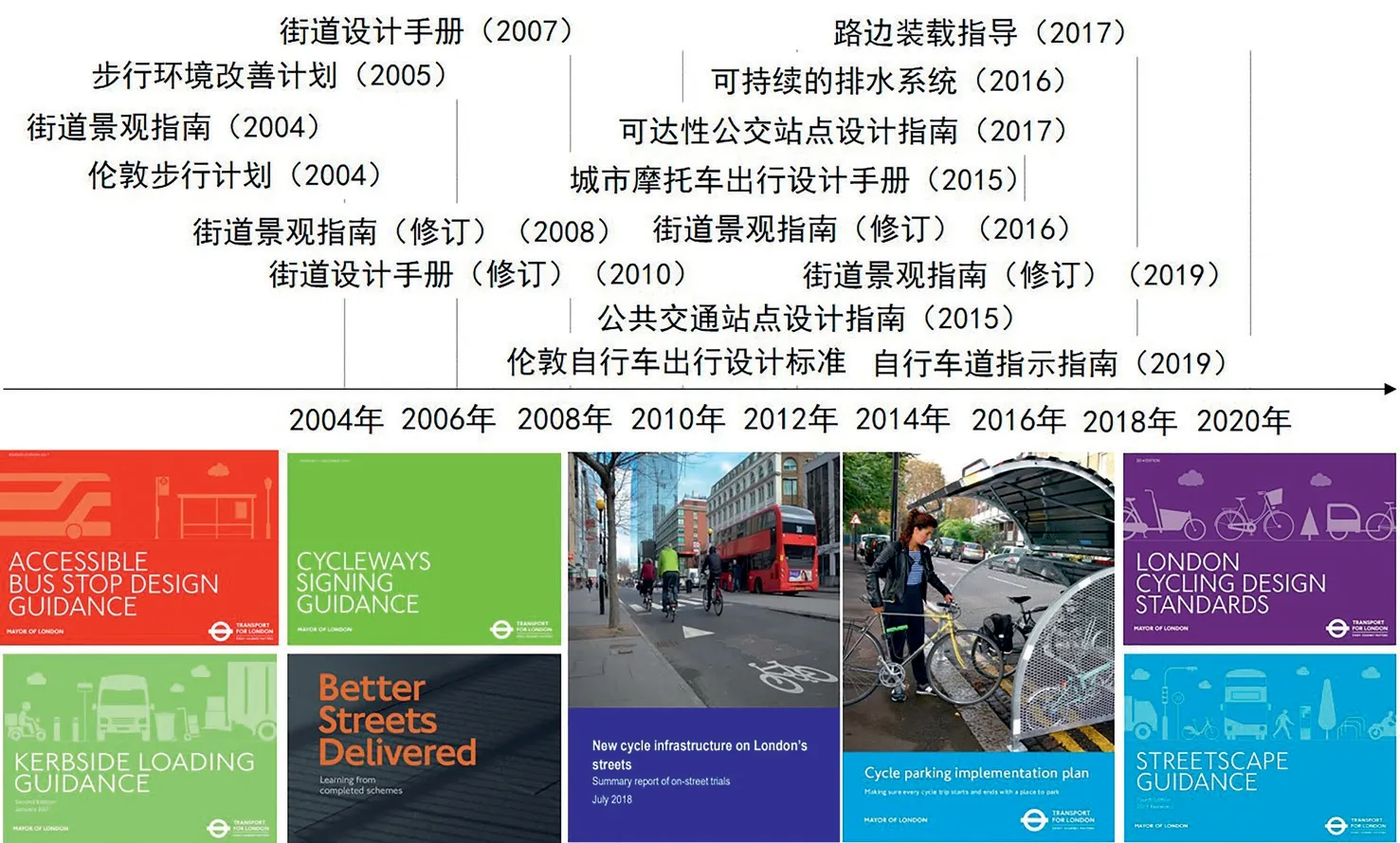

近10年来,伦敦政府对街景设计极为重视。2009年,《街道景观指南(2004)》开始修订,采用从原则到实践的基本方式,先制定设计原则,再针对各类街道特征提出优化意向[10],以避免后期管理不能对前期设计进行有效衔接和转化。2016年,《指南》修订向“实践经验导向”转变,通过甄选伦敦已开展的优秀案例,先总结成果经验,再提炼为街景设计原则与控制要点,并注重公交、自行车相关设施设计[4]。2019年,《指南》修订更是强化这一编制特点,伦敦交通局(Transport for London,TfL)分别在2013、2017年发布2版《更好街道提供——从已完成的方案中学习》(Better Street Delivered-Learning from Completed Schemes),作为优秀案例集以供参考[11-12]。新版《指南》不断结合近年来多项专项指南及标准,包括《公共交通站点设计指南》(Station Public Realm Design Guidance,2015)、《可持续的排水系统》(Sustainable Drainage Systems,2016)、《路边装载指导》(Kerbside Loading Guidance,2017)、《自行车道指示指南》(Cycleways Signing Guidance,2019)等[13-16],用以解决实施中遇到的专项技术问题(图1)。基于此,结合伦敦交通战略导向与需求,新版《指南》为开展新一轮街道景观详细设计而制定,也为未来创造优质交通网络与公共空间提供引导与借鉴。

图1 近年来伦敦街道设计指导性文件

2 《指南》的概要、更新机制与核心基础

《指南》编制为伦敦街景设计明确高标准要求,通过规范基本原则、材料选择、安装和维护标准为设计、建造、运营和维护提供清晰的操作手册[7],并将出入口与公共广场等纳入指导范围,作为外部公共空间重要标准。采用最佳实践设计原则(Best Practice Design Principles),即将《指南》设定为一个可以不断更新迭代的文件,通过最佳实践开展定期审查与更新。其建立的街道分类矩阵框架作为街景设计的核心基础适用于伦敦任何街道,助力伦敦创建一个适合全球经济竞争的公共空间领域和交通网络。

2.1 内容概要

《指南》分为五部分:A部分描绘街道远景,希望建立更高效的交通系统,并提出分类矩阵框架;B部分是最佳实践案例解析,结合功能定位确定适宜干预措施;C部分阐述将创新融入街景设计的整体方法,满足所有使用者对街道的期望;D部分为深入认知街道功能与需求、风貌特征与地区特色,识别设计的优先性;E部分为街道家具的技术指导,提出质量及功能标准的产品选择和放置建议,包含8个章节,与《街道景观指南(2016)》相比,这部分细化了控制要素,增设了对路边活动、交通换乘等技术指导,并与前述公共交通、自行车出行等相专项指南互为补充[7](表1)。

表1 街道设计详细标准与相关设计引导补充情况

2.2 编制更新与运作机制

伦敦交通局设立的道路特别工作组(Roads Task Force,RTF)承担《指南》编制的管理工作,将顶层市长交通战略贯穿至工作框架中,交通局城市设计处的街景审核小组(Streetscape Design Review Group,SDRG)是街景事务决策机构,将街景指南的指导方针和目标落实为具体可操作的行动,确保设计原则、材料选择、设施布局等得到充分实现,保障各阶段实施一致性。审核小组也为公路部门及私人开发商等提供具体设计指导,所有街景设计提案也需得到街道景观设计审核小组的正式批准[16]。

依据《指南》设计要求,提案设计方在设计初始阶段就应联系街景协调员(Streetscape Coordinator)获知提案的决策过程及初步指导意见,之后提交街景申请表,方案历经初步审查、审核小组再次审查、复议而后获得最终审核结果。提案涉及新设想、新材料等问题时,应阐述在提高安全性或提升功能多样性等方面的技术可行性,以及是否符合更广泛的设计标准,并对提案经济性、对抗损害性进行论证,且应证明世界范围内已有先例。审核若出现未通过现象,可进入“异常处理”程序开展审核复议,审核小组将在8周内出具审核结果,如顺利通过,与《指南》有所差异的部分将被正式批准,方案的创新建议也作为《指南》的更新部分纳入新一轮修订中,使其能够不断反映最佳实践,持续性指导街道开发设计[7,16](图2)。必要时提案还需经过试验阶段,通过受控环境进行非实地试验,经过质量测试并验证可行性后,获得英国交通部授权,方可进入街道实地试验环节及最终提案审核阶段[4,7]。

图2 基于最佳实践的《指南》迭代更新机制(作者根据参考文献[14]整理)

2.3 核心基础:分类矩阵框架

新版《指南》的最大转变是基于移动与场所属性建立街道分类矩阵框架。虽然《街道景观指南(2009)》已认识到街道类型应与其所在用地属性联系起来,将街道划分为市区商业街道、市区住宅街道、郊区商业及工业街道、郊区住宅街道、边缘乡村街道5类[10],针对不同类型开展设计。但这种分类方式与交通策略不能紧密结合,且对促进交通出行改善而激发空间收益的作用有限。伦敦交通局认识到街道景观设计除对整体交通网络做出规划安排外,还有必要针对街道所在地属性即本地性做出深刻思考,使得策略能够对具体环境产生效用。而街道分类方法应当基于自上而下(从整体交通网络至各类街道),以及自下而上(从街巷改善到街区场所营造)的2种研究方式相结合。并且,新的分类框架应当与一套综合干预措施工具包相结合,从而获得最优解决方案。由此,新版《指南》从战略顶层进行干预,引入街道家庭(Street Family)概念[17],构建反映伦敦街道实际情况的分类矩阵,明确街道功能定位,考虑整体交通网络至特定街道的需求,权衡空间分配。

2.3.1 明确街道分类矩阵

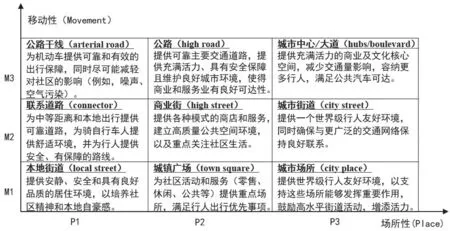

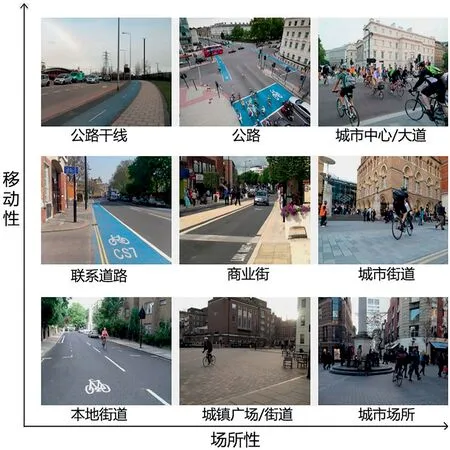

街道分类矩阵由移动和场所2个重要属性构成。移动性强调街道是人和物的移动载体,反映出行效率;场所体现街道作为社会、经济、文化生活的聚集空间,促进社会活动产生。移动性分为战略(M1)、疏解(M2)和本地(M3)3个等级,场所性由邻里(P1)、地区(P2)和区域(P3)3个等级构成。矩阵包含9类街道,分别为公路干线、公路、城市大道、联系道路、商业街、城市道路、本地街道、城镇广场和城市场所,依据分类制定各设计目标与设计要点(图3)。街道类型的具体判断由行政人员开研讨会共同决定,并确定街道的功能、交通速度、主要交通方式及空间分配的优先性,审核批准则由伦敦交通局及其所在行政区共同完成,同时鼓励各行政区添加子类别,反映实际细微差别,用以精准定位每条街道属性、功能与特点。

图3 街道类型矩阵与各类型设计目标及要点

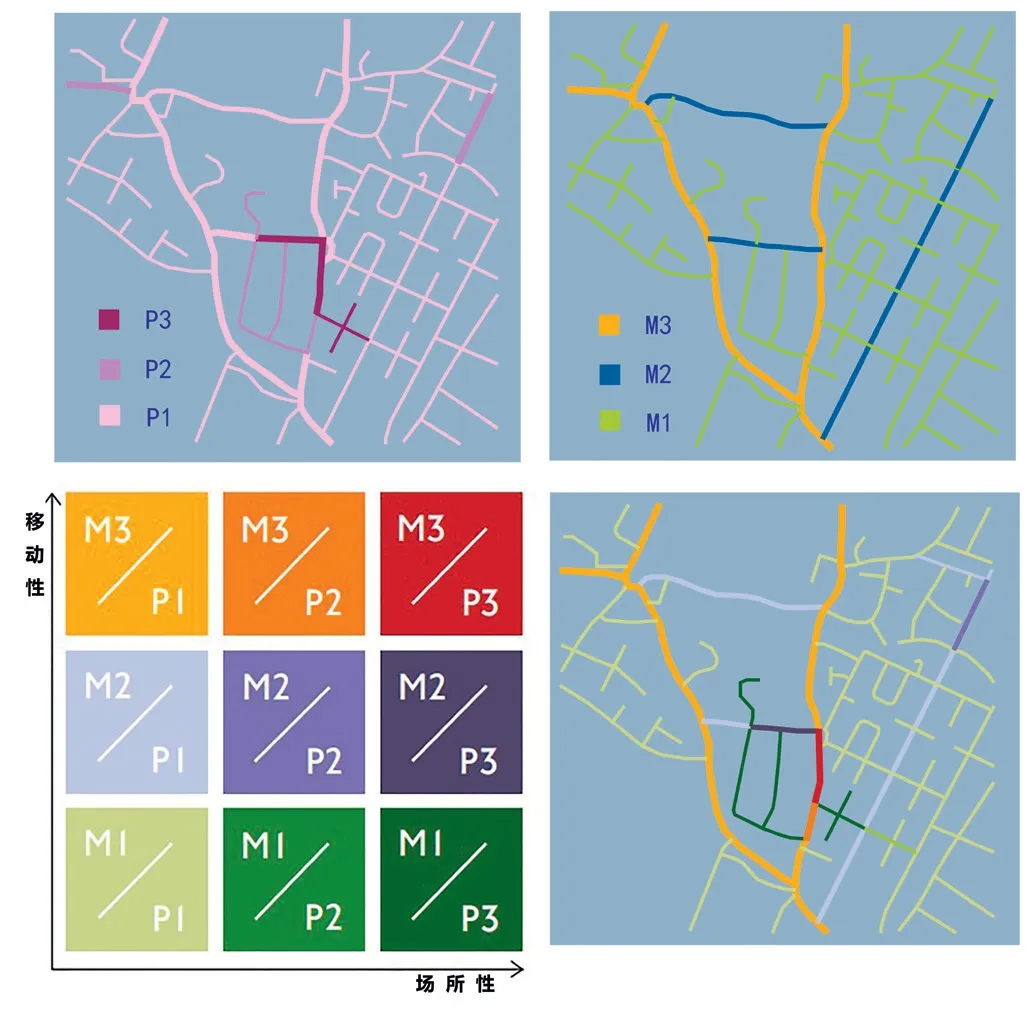

2.3.2 构建街道矩阵图景

基于各街道所处矩阵情况,绘制街道未来图景,包含总体和详细2个尺度。总体图景由街道移动性分级图与场所性分级图叠加而成,展现一定区域内所有街道不同片段类型情况[16](图4)。详细图景反映不同街道类型所对应的公共交通及自行车车道、站点等设计愿景[14],反映所在地区独特性,满足无障碍与包容性设计,以及减少社会隔离、增加服务效益的基本要求,如限制交通出行速度并鼓励空间共享、提升空间利用效率等[13](图5)。设计者可根据街道分类及对未来图景的愿景,统筹整体网络功能与特定需求,设置优先级或做出相应权衡[18]。

图4 基于街道类型框架的总体图景示例[7]

图5 基于街道类型的机动车、自行车及步行设计图景[17]

3 基于分类框架的街景设计实践

分类街景设计基于矩阵未来图景、矩阵轴线关联性原则,分别参考工具包中详细策略开展设计实践,其中具有代表性的是城市重要交通走廊、兼具交通与场所的街道,以及城市节点中活动场所性街道的塑造。

3.1 以交通移动性为主的实践

多克兰-伦敦中部走廊(Docklands-Central London Corridor)是连接多克兰与伦敦就业区的主要道路,随着人口增长,交通走廊趋于饱和且拥堵加剧[17]。走廊西侧靠近市中心,连接金丝雀码头、竞技场、金融城等,慢行需求明显,东侧到达伦敦环线,附近多为城郊住宅区,车、货流频繁。

基于矩阵类型判断,该走廊从西到东划分为3个路段:西侧A3211路段为城市大道、中间A1203-A1261为联系性公路、东侧A13是公路干线。设计重点呼应矩阵分类中城市大道提供商业和文化活力空间,容纳大容量公共交通;联系性道路为骑行提供舒适环境,为行人提供保障路线;公路干线为机动车提供可靠有效保障的目标要求。因此,城市大道路段规划公交专用的高效且舒适的站点,协调信号配时,保障公交畅行,两侧则为行人和骑行者提供高质量慢行环境;联系性公路段则扩建交通枢纽,改善交叉口通行能力,保障自行车及步行的出行安全;公路干线作为车流量最大的路段,每天运载量超过10万辆,在特定路段设置下穿式快速通道,提升交通通行速度,保障交通运输效率,其上作为公共绿地拓展城市开敞空间(图6)。这种基于街道定位分别确定干预策略与优先事项的方法,使得高效率交通运输目标更具可实施性,不同路段结合周围用地及空间的优化也更具灵活性。

图6 多克兰-伦敦中部交通走廊A1261路段(引自https://www.earthol.com/)

3.2 兼具移动与场所性的实践

刘易舍姆-卡特福德街道(Lewisham-Catford Street)是2个主要城区的联系性道路,两侧紧邻住宅及大量公共服务设施,包括医院、消防站、体育中心等,使得该街道成为重要的公共交通走廊。由此,保障出行安全、分担交通压力、优化骑行环境,以及借助公共设施提供社会空间环境并释放该地区的增长潜力成为该地区更新的主要目标[17]。

基于矩阵类型判断,街道被划分为刘易舍姆商业街、卢谢格林商业街、莫尔斯沃思联系性道路、镇区公路等多路段(图7)。重点呼应矩阵分类中,公路为城市提供充满活力、具有安全保障的环境,且使得城市商业及服务业有良好可达性;商业街为社区提供高质量的公共空间环境;联系性道路则满足中等距离出行需要。因此,公路段建立公交车道保证优先权,强调行驶效率,营造更为安全、包容及优质的步行空间;联系性道路强调促进自行车出行;商业街设定小于20mph(32km/h)的速度环境,引入智能信号管理,提供非正式穿越机会,设置特定装载货物区域,提升店面零售潜力。分路段策略将一条街道在不同用地及空间类型中扮演的角色进行细分,与地段特征良好结合,使得各路段在交通移动性及场所性发挥的作用具有不同侧重点。由此,各路段目标明确,能够真正起到调整交通出行结构、促进街区发展的作用。

图7 刘易舍姆-卡特福德街道商业路段(引自https://www.geograph.org.uk/photo/4730)

3.3 以城市场所性为主的实践

城市场所性街道优化主要为将私家车主导的交通空间转变为以慢行交通为主的公共空间,通过丰富经济活动为城市带来更大收益。伦敦皇家学院街(Royal College Street)通过引入完整自行车道,增置公交专用上车区域,设定20mph(32km/h)的低速街道环境[12],使得街道更适宜慢行活动,且反映新的公共空间秩序(图8)。赫尔伯恩交叉口(Holborn Circus)改造则反映街道与广场等公共空间的统筹规划情况(图9),街道原为六岔路口,日常交通量大且事故频发,设计通过规范交通引导线、优化路口,获得更好的自行车出行环境,进一步挖掘剩余交通空间潜力,营造新街口广场区域,将多余行车道用地转换为步行区,增加休憩设施,创造新的交往空间[12]。这些街道优化方式重点呼应矩阵中城市场所能够鼓励高水平街道活动发生,城市街道提供世界级行人友好环境,并与广泛的交通网络保持良好联系的要求。

图8 皇家学院街道改造后巴士站点情况[12]

图9 赫尔伯恩交叉口改造后公共广场情况[12]

4 对我国街道景观引导的启示

近年来,国内街景设计导则的编制工作逐渐起步,首部《上海市街道设计导则(2016)》提供了上海街道景观设计的创新实践经验[3,19]。随后,北京、厦门、武汉、广州等城市陆续开展街景导则的相关编制工作。但当前国内街景导则更关注街道的建设方式、建筑环境、历史风貌等物质环境塑造,对如何通过空间环境营造促进积极社会活动的发生未有深入思考。因此,街景设计的顶层理念构建、指南规范体系完善、优秀实践案例指导等方面仍面临着系统性与深层次改革。

4.1 建立分类框架:引入空间的场所属性

《指南》的先进性在于注重街道的再认知与对设计方法论的思考,构建顶层理论框架,将街道类型由传统车行效率优先转变为人的活动需求,引入移动性-场所性干预策略,细化街道分类,并结合公共交通、自行车、步行等相关设计引导进一步开展指引。对比国内,虽已认识到场所性及路权分配的重要性,但大多街道类型划分仍以主-次-支路及街巷为体系,未充分认识到街道是广泛使用者充满活力的场所。国内已有一些城市开展街道分类探索,例如,《上海街道设计导则(2016)》根据交通性将街道分为快速路、主干路、次干路、支路4类,根据场所性,将街道分为商业、生活、景观休闲、交通性、综合性5类[20],这与伦敦《街道景观指南(2009)》划分有相似之处。但这种划分不能明晰地反映街道场所社会活动的丰富程度,不能真实反映街道空间的公共性。《广州城市道路全要素设计手册(2017)》在上海导则编制的基础上,场所维度增加了工业型,之后获得街道类型矩阵[21]。这种分类在一定程度上明确了服务能级及其典型性,但在实际中仍会出现生活服务街道与综合性街道无较大差异的现象。2020年《北京街道更新治理城市设计导则》[22]将街道分类确定为交通主导类、生活服务类、综合服务类、静稳通过类和特色类5种,这种分类方式将道路红线管控转变为更大空间范围与更深设计程度的街道空间整体管控,但设计导则中更多注重硬性技术规范与要求,仍忽略本地场所属性的软性需求。

国内街道设计仍注重公共物质空间环境的精致化,而活动空间却面临公共性衰退或缺失等情况[23],街道存在创造性不足、需求供给错位等问题,因而国内街景设计指南应当从硬性的精细化物质环境塑造转向对本地街道空间场所精神的营造,特别是对场所水平及场所公平性的重视,以此激发街道公共生活的产生[23-24]。由于对街道场所性认知不足,国内对街道公共空间概念认识过于狭隘,也受到道路红线的局限;而伦敦《指南》的范围更广,将街边口袋公园、出入口及公共广场等空间均纳入设计范围,更利于城市外部公共空间统筹规划与设计方法的一致。

4.2 完善标准体系:构建精细化设计系统

除编制及修订《指南》外,伦敦交通局近5年还完成了一系列专项设计导引,包括公交车、自行车、摩托车及步行出行,甚至排水系统设计、路边货运装载活动等,构建了完整的街景有序引导体系,体现了对多样人群、多种生活、多项差异及新鲜事物的包容与鼓励。

住房和城乡建设部早年发布《城市步行和自行车交通系统规划设计导则(2013)》[25],但该专项导则概述性较强,无法满足当前国内城市提升慢行交通地位、建立高品质街道空间环境的目标。因而,促进国家及地方建立街景标准与规范的整套体系是当前的首要任务,之后再进一步开展相关专项导则编制,促使街景设计的技术性得到深入扩展,并更具可操作性。

《北京市慢行系统规划(2020—2035年)》弥补了国内城市慢行系统规划的不足,重点强调慢行交通网络建设与慢行节点环境塑造[26],但具体策略章节缺乏精细化设计的多重示例与解析。对比伦敦《指南》,通过8个章节专门构建“设计素材库”,明晰设计细节与要求以确保实施效果。因而,在规划细节把控方面,国内导则仍需做到“细处见真章”,在保持设计弹性的同时提供详尽的已有实践积累或已试验的说明,保障设计材料的可行性与耐用性,以此提升设计实施及管理的效率。《上海市慢行交通规划设计导则(2021)》重点强调构建连续完整的慢行网络、打造便捷高效的接驳系统及创新慢行系统品质等[27],但由于除此项导则外,无其他交通方式及货运等相关导则支撑与协调,因而实际可操作性依然存疑。因此,街道设计导则应是一套容纳街道所有交通方式、社会活动、服务设施甚至市政设施标准的系统,国内城市也应尽量完善与街道相关的设计标准,完善街景设计的整体标准体系。

4.3 引入案例机制:提升可操作性

伦敦《指南》本身处于动态化过程中,不断汲取最新实践案例的优质成分注入《指南》修订中,使得设计标准紧跟社会生活与科技发展,将新审美、新材料和新技术应用到新的街景设计中,使得伦敦街景保持领先地位。对比国内编制中缺乏由道路特别工作组、街景审核小组、街景协调员组成的层层审核机制,设计推新渠道有限,无法纳入优秀实践,不具备“吐故纳新”的能力,因而设计指南无法保持先进性。而国内新发布的与街景设计相关的导则,也无多样化实例参考,无法拓展设计者想象空间,设计因符合标准而缺乏创新动力。

因此,国内街景设计指南应建立街景设计案例库,将最佳实践案例正式纳入指南中,使得设计者能够紧随设计思潮,从优秀个案中得以启发。同时,也应完善审核机制,类似街道审核小组机构应得以确立,以外部咨询的方式给出建议,鼓励创新方案生成,并将创新成果再次融入指南,使得指南真正成为动态化、具有实际可操作性的引导手册,延续其新一轮指导周期。

5 结语

通过构建分类矩阵,精准定位街道功能与服务优先性,伦敦街景设计从单纯追求交通网络效率转变为复合社会公共空间景观营造。这套街景设计方法促成了《指南》的生成,并将分类矩阵的使用引申至公共交通与自行车出行等相关引导中,使得街景设计形成完整的指南体系,保障了设计实施的一致性。而在这套体系诞生的优秀实践继而成为优化《指南》本身的最佳案例来源,街景审核小组主导的编制更新与运作机制保障了《指南》的动态化修订过程,也保证了其示范性与引导性,这些经验都将为国内街景设计引导的编制带来思考与借鉴。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。