第三景观宣言:吉尔·克莱芒的荒野营造

慕晓东 曹 越 朱育帆

悬崖峭壁的尖险奇岩之上,猿声啼不住……夜鹰迎风展翼,风使劲让鹰留在地上[1]。

我们以未来之名捍卫了一片森林,奇幻的时间和历史的力量塑造了这片森林,在自然演替的过程中,它已变成一处耸立的象征物(a vertical symbol),人们渴望抵达这里,但又触不可及(unreachable),但它终会变成万人瞩目的焦点,令人瞠目结舌,都市的腹地中将存留这隅自然,即,一座岛屿[2]。

1879年,法国大革命爆发前夕,阿贝·希埃斯(Abbé J.Sieyes)撰写了社论名篇《第三阶层》(The Third Estate)①[3]。1919年,列宁成立第三国际(The Third International),继续为建立自由的共产主义而奋斗。2004年,法国风景园林师吉尔·克莱芒(Gilles Clément)创作了《第三景观宣言》(Manifeste du Tiers Paysage)。3个世纪,3个事件,虽分属社会、政治和文化的不同领域,但都使用“第三”这个词汇,暗示它们可能存在共性②[4]13。那么作为风景园林理论文本的《第三景观宣言》到底指的是什么,这是本研究的第一个议题。

介绍这份宣言将围绕3个内容逐次展开:1)克莱芒是谁?2)这份宣言的生产语境是什么?它在克莱芒的理论谱系中占据什么位置?3)第三景观的定义、内涵和属性又到底包含什么?

长久以来,风景园林设计与理论的关系既是设计师关心的热点,也是风景园林历史与理论聚焦的核心知识。在这门应用性学科中,无论知识多么让人迷狂,思想多么具有煽动性,但理论基本皆须在营造中验证其适用性,测度其有效性,思辨其智识性。因此,本文不限于描述《第三景观宣言》的核心内容,还试图呈现该理论与具体作品的双向互动,这将是本研究的第二个议题。选择法国里昂的亨利·马蒂斯公园(Parc Henri Matisse),论述这座公园的建造背景、目标、概念、策略和空间结构,说明克莱芒如何在实践之“器”与理论之“道”之间不断地相互反馈、补充、修正与重构彼此。

马蒂斯公园呈现出来的荒野之境是本文的第三个研究议题,讨论再野化状态下生物多样性具体含义。本文还试图往前再推一步,以审美视角切入文化理论的知识范畴,进而关注都市荒野中的自主性和抵抗性,分析其批判性潜能,这是第四个研究内容。

根据以上的内容,研究意义亦相应地分为3点。第一,目前国内关于第三景观宣言的研究较少,要么是在论述其他议题时涉及某些相关的信息片段[5-6],要么以非常概括的方式讨论克莱芒的整体思想[7],两者皆没有深入细致地展开研究,因此,本文将首次在国内风景园林学界以系统且深入的方式引介该前沿理论。第二,国外有不少研究涉及第三景观宣言,但主要聚焦于闲置地的角度,尤其缺乏把第三景观宣言与设计之间的关系建立起深度的研究③,所以本文在设计学的维度上探讨马蒂斯公园,充分体现第三景观宣言的实践应用性。第三,通过克莱默营造出的荒野之境为抓手,既能验证和补充都市再野化与生物多样的理论话语[8-9],更能将其纳入自主性抵抗的审美范畴,丰富风景园林设计理论的智识性维度。

1 第三景观宣言

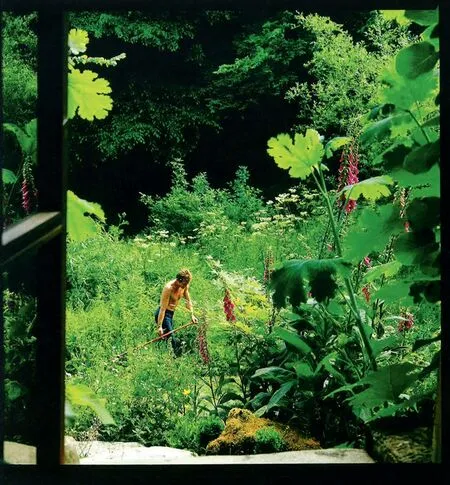

克莱芒是法国的风景园林师,出生于1943年,幼年生活在阿尔及利亚,20世纪60年代归乡求学,1979年任教于凡尔赛国立高等景观学校,常年两栖于行业与学院,从事风景园林的思考和营建。克莱芒的性格既不愤世嫉俗,更非空想主义者,而是务实的观察者,他喜以园丁(gardener)自居,湖海人生,雅号地球游荡者(flâneur),另外的身份还有园艺学家、生态学家、昆虫学家和作家,但终以风景园林师闻名环宇④(图1)。

图1 克莱芒在自家花园耕作[10]

为了迅速把握克莱芒在风景园林乃至文化界的影响力,特举2个事实。其一,罗杰(Alain Roger)把克莱芒看作哲学家,因为哲学家善于制造概念,克莱芒是少数能担得上这份赞誉的风景园林师⑤。其二,在2012年,克莱芒还荣任法兰西公学院的艺术创作教席,这几乎是法国知识分子的最高荣誉褒奖⑥。

克莱芒的风景园林思想萌生于20世纪70年代,发展于80年代,成熟于90年代,然后在近20年来不断深化和拓展。其思想起源有2个,一个来自20世纪60年代全球性的生态危机,另一个来自法国乃至欧洲当时整个风景园林设计行业的现状。因此,克莱芒一方面试图回应时代危机,另一方面又试图挣脱形式、功能与空间的设计话语。

1977年,克莱芒自购田产于巴黎的克勒斯(Creuse),躬身自耕,经年累月,自建房屋,把自家花园(La Vallée)看作实验田,任由其野蛮生长,当作培育营造理论的温室[10]。1984年,克莱芒首次刊文《被驯化的荒地》(La Fricheapprivoisee)表述了动态性思想。1991年,他将其拓展至论著《动态花园》(Jardin Enmouvement),核心观点是人类应当放弃控制性思维,学会利用最有效的手段与自然展开合作,这是他首个重要的理论[11]。

1999年,又在拉维莱特公园举办公开展览,克莱芒借此提出了第二个重要理论:行星花园(Planetary Garden),关键之旨是,由于地球资源的有限性,花园的营造和维护皆须在地球生物圈的维度上进行统筹谋布,世上之物,彼此关联,牵一发而动全身,你、我、大家,每人都是星球的管理者[12]。

第三个思想是本文重点讨论的第三景观宣言,紧随其后的是第四个理论——共生人(L'hommesymbiotique),聚焦于都市栖居地的可持续发展。克莱芒尽管责备无休止的资源消耗,但他拒绝激进的生态主义,认为在无人的情况下,地球并不能继续维系下去。因此,他提出第五个理论——人类生态学,以捍卫人类在星球生物圈系统中必要的生态位[13]。

在匆匆略过克莱芒5个关键的风景园林思想后,我们摘录其采访稿以阐明《第三景观宣言》的起因:

“该研究始于具体的项目调查,在2002年,有人委托我分析法国利穆赞地区(Limousin)的瓦希维尔湖(Lake Vassiviere)周边1 600英亩(约647.5hm2)的区域⑦……当局希望挽回人流,刺激旅游,促进经济……计划分2步走:第一,摄影记录和场地分析;第二,提出解决方案。

我们驻场的时间长达半年。成果仅是2类风景照片:一类是暗区(dark),主要是浓密的、速生的松树林;一类是明区(light),主要是草甸。我们还拍摄中间的地带(in-between places),这部分是闲置的、无人管理的区域,然而生物多样性却特别丰富……我感到需要写点什么,以解释这里的生物多样性价值……整个创造过程,紧锣密鼓,一鼓作气。果然,2天后,便定稿了。我回头定神一看,这份稿子竟是一份宣言。[14]”

克莱芒在生物多样性的中间地带看到了第三景观的痕迹,经过理论加工,第三景观便特指那些不受重视的、遭人遗弃的(abandoned)土地[15]ⅸ,尤其强调非人的干预(non-human agencies)和剩余(leftover)2个关键词,泛指闲置的、过渡的、模糊的、破碎的、间隙的、分布随机的、排斥人类影响的景观⑧(图2)。

图2 第三景观的典型例子(引自https://www.landuum.com/en/history-and-culture/the-identity-challenges-of-the-thirdlandscape-in-latin-america/)

整个宣言由三部分组成:第一部分是定义;第二部分包括12个关键词:缘起、扩展、特点、章程、挑战、移动性、演变、等级、再现与限制、时间性、社会性报告、文化性报告;第三部分是总结性陈词,主要精炼了第二部分的关键词,比如把21个时间性的小论点凝缩成3句话:第一,消除管理和行政的最后期限;第二,坚持日复一日的观察;第三,在动态进化中寻求发展的可能性[4]25。

此外,第三景观还有一种居间性(intermediate),它存在于林地管理(采访中提到的暗区)与田地管理(明区)之间,其特点是处于一种边缘的状况。他还把这种观察扩展到路肩、河床、荒芜高原、工业废地等景观类型上,比如说,由无数匝道组成的高速公路便有很多未被管理的、尚未被决定命运的(undecided fate)的空间[16]。推此即彼,克莱芒甚至把地球也看作是由人类活动衍生出来的巨大闲置地。虽然人类需要耕作农田、建造房屋和培育风景,然而并非所有的土地都须营建,第三景观试图为悬而未决的、处于边缘的景观赋予新的价值,恰在这个层面上,第三景观能为风景园林提供新的理论视角。

第三景观还具有多重的属性:生态属性是指生物多样性和生物智能(intelligence);社会属性旨在让普通市民和决策者关注保留的闲置地,同时希望这些土地能够在未来社会中提供相应的思想活力和行为驱力;其三是经济属性,但第三景观并不打算助长士绅化(gentrification),而是拒绝经济赋值,抗拒金融和资本的消极影响⑨[17];文化属性即具备持续再造(reinvention)的天然倾向(后文的审美部分继续讨论)。

第三景观是理论文本,但源于项目经验,反之,这份宣言还能为风景园林作品提供概念性策略,下文主要论述《第三景观宣言》与马蒂斯公园的互文关系。质言之,马蒂斯公园是宣言的“预备战场”,宣言则是这个公园的“军用物资”。

2 马蒂斯公园

马蒂斯公园建于1995年,是埃拉里尔振兴计划(Euralille)的重要组成部分。该计划旨在里尔的市郊实施开发项目,目标是重振里尔市的往日荣光。开发计划由库哈斯(Rem Koolhaas)担当总规划师,产业布局包括零售业和商业办公等,同时建造了新的高速路枢纽站(TGV Lille-Europe)把布鲁塞尔、伦敦和巴黎建立密切的交通网[18]。计划想把里尔的都市功能从制造业扭转到服务业,复归欧洲区域商业中心的地位。依据业态布置、空间规划和文化策略,建筑设计在振兴计划中起到骨干性的驱动作用,例如,努维尔设计了购物中心、鲍赞巴克(Christian de Pottzamparc)设计了车站厅等。同样地,风景园林也将扮演重要的角色,在此背景下,马蒂斯公园便应运而生了。

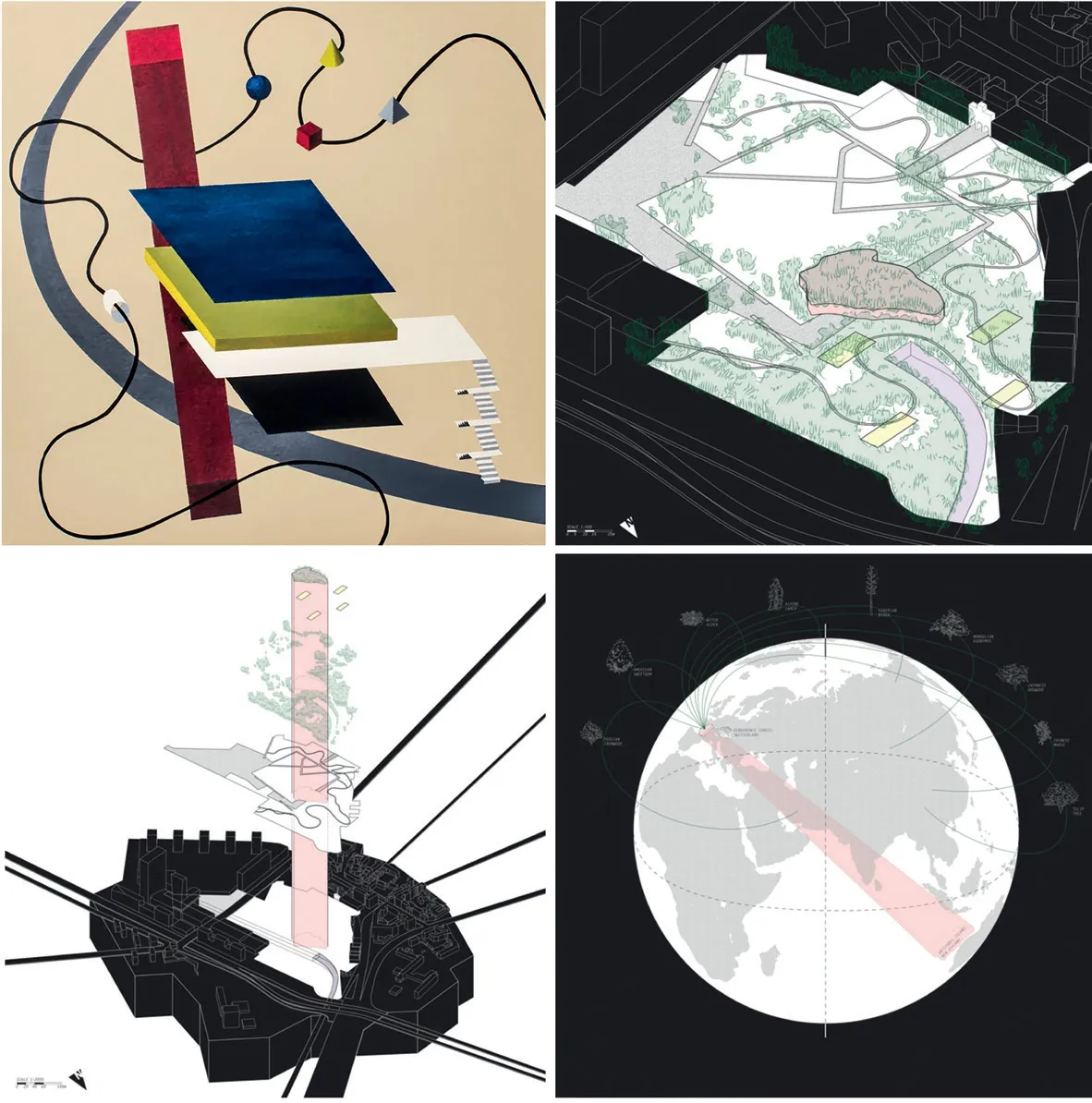

马蒂斯公园占地8hm2,位于埃拉里尔中心的高铁站周边。全园的空间结构分为3个部分,最内圈是一处抬高的掩体构筑物,最外圈是一些隐秘在树林中的花园,中间夹的圈层是开阔的大草坪(图3)。单调和同质的草坪是克莱芒非常厌恶的景观元素,但这块草坪的意图却是为了衬托内圈的构筑物。

图3 马蒂斯公园的周围环境、空间结构、布局以及抽象的再现图(引自https://www.nathanaelscheffler.com/parc-henri-matisse)

公园最显眼的视觉印象无疑是那座矗立、高耸的构筑物,其立面涂抹着混凝土,呈现出斑驳粗糙的悬壁感。特别重要的是,构筑物顶部还生长着茂盛的植物群落。这个构筑物高7m,面积2 500m2。远观则充满了神秘色彩,既像巨型燃料库,又似“二战”遗留下来的军事掩体,那么这座公园的理论、概念和策略便从这个令人迷惑又充满魅力的巨构开始谈起。

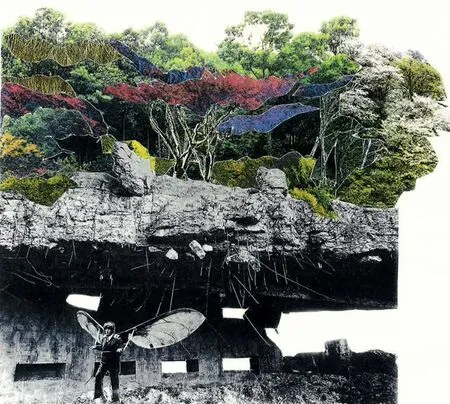

克莱芒把这个构筑物叫作德布朗斯岛(Derborence Island),这个称谓既源于第三景观的理论,又作为马蒂斯公园设计的概念,我们至少可从4个方面进行解读(图4)。

图4 德布朗斯岛的概念拼贴图[10]

1)海洋中的岛屿是人类不可轻易踏足之地,岛屿即是隔离的隐喻;2)德布朗斯指的是瑞士的一片原始森林,自冰河时期始,这块森林几乎处于与世隔绝的状态而免受人类干扰;3)德布朗斯还是拉姆斯(Charles-Ferdinand Ramuz)的同名小说,它所讲述的历史故事是遥远且不可企及的;4)岛屿的形态模仿了南太平洋海域的安蒂波德斯岛(Antipodes Island),人类未曾征服过它,而且相关法律亦不允许人类登陆[19]。

正是在隐喻、地理、文化和法律这4个维度上,德布朗斯的概念不断强化着设计要旨:不可接近性(inaccessible)!在风景园林的理论范式中,评估公园的重要指标是可达性,但克莱芒假定不可接近有更深刻的思想价值,核心目的是要阻隔人类施加景观干扰。当然,他没有止步于此,反而纵深到空间操作的层面实现该概念的应用,那个高耸出草坪的构筑物恰恰承担此功能:阻止人类进入,屏蔽人类干预,减弱人类影响,而这种设计策略又正好来自第三景观宣言(图5)。

图5 德布朗斯岛的实景[10]

克莱芒把第三景观分为3种类型:1)闲置的空间(délaissé):过去是农业或工业用地;2)预留的空间(réserves):人类几乎未曾染指过的土地;3)保护空间(ensemble primaire):一些受到法律保护的特定区域。回到德布朗斯岛,其精妙之处在于,这座岛屿(即构筑物)是以上3种类型的综合性载体:所谓闲置空间,在于它被排除在农业和工业的生产体系外;所谓预留空间,在于岛屿顶部生长的原始林地;所谓保护空间,在于这座岛屿将来有机会通过都市立法而获得永久保护[20]。凭借哲匠的造诣,该公园的空间结构、策略、概念和理论实现了无缝的对接,正如克莱芒所言:

“我想要在公园中添置一处废弃地,在都市中开辟一处多样性乐园,意欲营造第三景观,至今,马蒂斯公园的德布朗斯岛是我实现上述理想的孤品。[21]”

3 都市荒野

德布朗斯岛是在公园中营造的小型都市荒野地。初步理解这片荒野之境,可从3个简略的背景入手。

第一,克莱芒并非首位精心打造都市荒野的风景园林师,当然更不是最后一位。在景观营造史上,很多作品都能看作是马蒂斯公园的原型:早在1870年,罗宾森(William Robinson)的著作《野性花园》便预示了当前都市荒野营造的盛况;1965年,艺术家桑菲斯特(Alan Sonfist)在曼哈顿街区内建造的作品——时间性景观(Time Landscape);1970年,史密森(Robert Smithson)的概念作品——漂浮的岛屿(Floating Island);20世纪70年代,荷兰风景园林师罗伊(Louis Le Roy)提出的生态教堂(ecocathedrals)概念;1980年,基纳斯特(Dieter Kienast)的作品——原型社会性花园(Phytosociological Garden)[22]……这些作品都营造出类似的都市荒野之境。虽然它们的意图千差万别,然而克莱芒却始终占据着特殊的地位,正如前文所言,他的荒野之境是系统思考的理论结晶,同时,这些理论与作品的紧密关系还能为风景园林营造提供典范性指导。

第二,都市荒野的营造通常有2种途径:其一,生态模仿(mimicry),典型案例是纽约高线公园,竭力把植物配置打造得如自然般自然,强调艺术的创造性;其二,放任自由(laisserfaire),典型案例是杜伊斯堡公园的周边景观,完全让生态过程自发进行,强调自然的能动性。尽管两者的荒野性效应类似,但却属于2个极端:前者过于人工,后者过于自然。于是克莱芒则恰好各取一部分,扬长避短[23]。因此,克莱芒的荒野营造出于概念的有效应用和理论的精准投射,但在建造完成后便采取放任的自由策略,介于匠心与无为之间。

第三,荒野的观念实际上是一部人类的文化史[24]。在宗教世界,荒野是阿卡迪亚的梦幻乐园;在文艺复兴时期,是充满危险与混乱的野蛮地;在18世纪,又是蕴含道德力量的神圣之所;在19世纪,荒野是浪漫主义者的诗意家园;在20世纪,又是象征丰富异质性的自足世界……无论荒野生长在都市,还是无人区,无论是意识的产物,还是自然的纯粹物,荒野不可避免地兼具两面性,一面强调荒野依赖于人类的建构性(construction),一面又强调其绝对的自主性(autonomy),而克莱芒的审美批判正好建立于此二律背反之上[25]。

在初步掌握上述3个信息后,下文将进一步讨论生态层面的生物多样性以及审美层面的自主性概念。

4 生物多样性

多样性(diversity)是第三景观的理论之匙,营造生物多样性更是克莱芒苦心经营马蒂斯公园的事功。生物多样性有个悖论:如何探索它,但又不摧毁它?这个悖论的核心因子是人的干预。所以,德布朗斯岛的不可接近性,一方面,高耸的构筑物让生态演替能免除人类干扰;另一方面,周围的观察站还能让居民观察到生态过程,这样便能缓解生物多样性的内在悖论⑩。

多样性的概念贯穿于克莱芒的思想路径,最早追溯到动态花园,以下3点内容与生物多样性密切有关。第一,植物静静扎根于土壤,看似不能如动物般迁徙,但因花粉传播而能从一处流动到另一处,这说明植物具备流动性。第二,克莱芒反对达尔文主义进化论而支持拉马克主义(Lamarckism)[15]112,并提出搅拌行星(brassage planétaire)的概念,以鼓励物种要超越乡土和地域的原则,从而在全球尺度范围内实现自由的流动。第三,流动性还指演替现象,植物因自然的演化过程而自发生长。因此,克莱芒说道:要是风景园林师看到植物生长到园路上,那么,他(她)必须做个选择:保护路径还是保护花草?答案显然是后者,因为植物在竞争机制下自由流动,这种符合自然规律的演替过程比空间秩序和形式造型更加重要[26]。

所以克莱芒会把德布朗斯岛当作一片原始森林,在森林中,花开花谢,生长凋零,整个更替过程的枯木和腐烂的木材能为多种鸟类、昆虫和其他有机体提供相应的生境。克莱芒把岛屿视为生物多样性的操练场,将其叫作杂草天堂(Paradise of Weed)[27]。他期待物种以超出预期的途径聚集,形成特定的生态集合。在温和的气候条件下,生态集合的成型周期大约需要7年。同时,他还认定自发演替群落既比周边景观的生物多样性要丰富,而且还是濒危物种的庇护所。

克莱芒希望风景园林师不再扮演入侵者的角色,而是观察生物多样性的巡航员,他试图在公众与自然之间建立一种观察机制,从而让市民能经常接触到生态进程的微妙变化⑪。他不仅把德布朗斯岛看作实验场,还将其当作生态展览馆,然而,有些官员却不买账,把它斥责成一处视觉污染物,民众们也颇有微词,抱怨这座公园缺少足够的覆盖率,让人普遍感到惧怕和惊愕,但克莱芒却异常坚定,这份自信不仅因其科学因素,更因其审美缘由⑫。

5 审美批判

一打眼,这片荒野之境似有让人迷狂的神秘和梦幻的美丽,然而跨越感知审美(perception)和参与审美(participation)而转向另外的视角时,新的批判视阈便可能涌现出来[28]。在风景园林理论的认知框架下,这个视角比较激进,它拒绝再现(representation)机制,驱逐隐喻和意义,排斥启蒙教育主义(didacticism)和实用主义(utilitarianism),转而是把荒野与资本建立特定的批判关系,重新开启都市荒野的审美潜力[29]。

事物的价值源于经济学,资本和货币又成为事物价值的金标准,但克莱芒认为资本是非常糟糕的事物,一旦把商业价值赋予某物,最后会造成2个结果:其一,金融货币的单调与同质属性会天然地排斥(生物)多样性;其二,处于资本生产和消费循环中的事物必将迷失而走向异化(alienation)[30]。那下个问题就是,荒野营造与资本批判之间又是如何发生关联的?

克莱芒利用4个关键词,以临时搭建景观与资本批判的内在关联。第一个关键词是非实用性过程(non-utilitarian),此举是为了与资本撇开关联,松绑实用价值与资本的联姻,正如马蒂斯公园呈现出非实用的野境从而竭力挣脱资本的遮罩。第二个术语是分离(departure),德布朗斯岛目标在于创造一处都市飞地,凭借其不可接近性的性质,市民能体验到这片原始森林与现实世界实际上可以拉开一个特定的距离。

在非实用与分离这2 个关键词的基础上,克莱芒能够抵达第三个术语:自主性(autonomy)。自主性指的是一个事物或人具有独立自由的能力,德布朗斯岛因其自我维系和自我引导的自然演替能力,使得人们能欣赏一种非人类能动性的自主状态(autonomy of nonhuman agencies)[31]。正是凭借自主性这个术语作为“踏脚石”,荒野之境才能触及第四个理论关键词:抵抗性(resistance),通常而言,抵抗的内容一般主要包括资本世界所塑造的单调、焦虑和迷茫⑬。

景观营造与抵抗的关系,在风景园林领域或许显得有些陌生,然而,克莱芒的先锋审美实验绝非孤例,至少在建筑领域便有学者明确喊出“请抵抗”的口号[32]。而在艺术领域,荷兰人弗里思(Herman de Vries)建造了一个直径14m、高2.65m的砖墙装置(sanctuarium projects),与克莱芒的设计颇为相似,也试图阻止人进入,同样旨在传递抵抗性力量,进而反思和回应技术/商业文化的单向性和同化性[33]。恰在“艺术作品-非实用-分离-自主性-抵抗性-资本批判”的理论链条中,弗里思与克莱芒实现了不谋而合,于是马蒂斯公园的野境也初步具备了批判资本的潜力[34]。

关于景观与资本批判的深刻洞见,限于篇幅,这里简要给出2个相关的线索,为未来讨论克莱芒理论提供素材,更重要的是,也为风景园林学界讨论此议题提供一个理论视角。

第一,克莱芒曾写了一篇纲要性文件——《花园的抵抗》(Gardens of Resistance),这篇文章既反对新自由主义的自由贸易区,也不支持流行音乐式的“世界文化”,而是在资本与文化的双重批判上提出裂变的原子系统(atomized system),该系统能从经济网络明哲保身,且从周边的联结系统("ambient" connectedness)中获得给养,其运作模式是地方性的、自主的。简言之,裂变的原子系统是实现抵抗花园的理论机制,为此,克莱芒还专门绘制草图以表达该思想⑭。因此,这份纲领性文件是抵抗性景观潜力的最佳注脚。

第二,克莱芒畅想过未来园丁所应拥有的智慧:

“我将永远也不会知道一棵树是否就是一个资本主义者,或者,完全相反,在这棵树的冠根下,马克思主义的小草犹如一群反抗者(rebellious)那样茁壮发育。我也从未调查过……虎耳草是否具备尼采式的权力意志……但我深知,所有的生命……迟早会被召唤成为一个政治客体(politicalobject)。[15]136”

在这段充满浪漫主义色彩的诗意文字中,克莱芒试图把景观、植物、荒野与资本、解放、政治和解放建立特定的关系,虽然这段话似乎显得飘忽和晦涩,甚至有些含混,然而,我们仍能感受到克莱芒想要表达的景观之于资本批判的审美潜力。这段启示性文字既直接回应了第三景观宣言中“第三”的含义,还为风景园林理论打开了一扇瞭望世界的新窗口。

6 结语

从思想到文化,从文化到哲学,从哲学到理论,从理论到宣言,从宣言到纲要,从纲要到概念,从概念到策略,从策略到手法,从手法到空间,从空间到形式,从形式到体验,从体验到审美,从审美到现实,从现实到批判,再从批判重回到哲学、文化、思想与理论的层面上重新修正,循环往复,更新知识……正是在这个非线形的、动态的建构过程中,从学科内部的角度看,克莱芒的风景园林理论集合能触及微观的生物多样性和景观营造的层面;从学科外部的角度看,他的思想不仅反思了最深邃的文化哲学,还关怀了最宏旨的人类命运和前途。克莱芒一方面不相信全球性意识,比如那种新法西斯主义的深层生态学(the neofascist deep ecology);另一方面也不信任可持续发展,比如新自由主义的发展模型(the neoliberal growth model),他把寄托放在全球性良知(global conscience)上,而第三景观恰是培育此种良知的重要途径[35]。因此,克莱芒在风景园林学科下从事这都市荒野的培育,既以空间营造为手段,又以召唤时代精神为目标;既投射着专业理想,更怀揣着社会愿景。

注释:

① 希埃斯把占据人口95%以上的、赋税最重但享受权利最少的平民叫为第三阶层,这个阶层的人民具有革命性,从而区别于第一阶层僧侣和第二阶层贵族。用福科的话说,第三阶层的平民是“自己承担了民族的实体条件,相反地却没有获得形式上的身份”,参见参考文献[3]。

② 实际上第三景观宣言的称谓直接借鉴于阿贝·希埃斯的第三阶层,而且宣言中的景观内涵既不表达权力,也拒绝臣服于权力(neither power nor submission to power),这为后文的抵抗性提供了理论前提,参见参考文献[4]13。

③ 在国外的当前研究中,关于克莱芒思想的系统性概括,参见参考文献[12];关于其设计案例的相关讨论,参见参考文献[35];仅有一份文献把理论与设计结合起来进行探索,参见参考文献[20],但这篇文章没有进一步建构其审美批判的内在潜力,也没有挖掘其抵抗性的概念,而这方面内容正是本文主要的研究贡献。

④ 从1985—1992年,克莱芒与风景园林师普罗沃斯特(Alain Provost)和建筑师白尔杰(Patrick Berger)共同合作设计巴黎的雪铁龙公园,其中著名的序列花园(Series Gardens)便出自他的手笔。2003年,与建筑师柏林(Eric Berlin)合作完成马蒂斯公园,此外还有布卢瓦城堡园林(Château de Blois)和地中海的赖奥尔庄园(Domaine du Rayol),这些作品都让克莱芒变成具有公共知名度的风景园林师。

⑤ “倘若正如吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)曾经强调的那样,哲学的特点是创造概念,那么吉尔·克莱芒无疑值得哲学家的称谓”。因此克莱芒的风景园林思想的原创性,实际上是一位哲学家思维逻辑下的知识生产,见《流动花园》2001年的法语版的附录。

⑥ 法兰西公学院成立于1530年,主要使命是传授正在形成的最新知识,目前共设有56个教席,此外在1989年增设欧洲讲席、1992年增设国际讲席、2004年增设艺术创作讲席、2007年增设技术革新讲席,而克莱芒担任的便是艺术创作讲席的教授,由此可见,克莱芒在法国乃至欧洲学界的影响力。

⑦ 瓦希维尔湖的总面积达2 500英亩(约1 011.7hm2),是欧洲最大的湖泊之一。

⑧ 在克莱芒之前,很多学者也关注闲置的土地,比如西班牙的建筑批评家莫拉莱斯(Ignasi de Solà-Morales)把废弃空间叫作“模糊之域”(Terrain Vagues),还有学者将其叫作“空白地”(viod)和“不确定的空间”(spaces of uncertainty);哈佛大学前风景园林系主任瓦尔德海姆(Charles Waldheim)在底特律衰败市区中把这种废弃地叫作“留白”(empty);伯格(Alan Berge)叫作废弃景观(Drosscape)。然而,尤其注意的是,第三景观与上述具有改造潜质的、实用价值的废弃地不同,它是非功利性的,这是克莱芒理论的独特性之一。

⑨ 在风景园林领域,士绅化特指经过景观策略激活的都市空间,在提供商业价值的同时又让公民无法继续生活在被抬升成本和价格的空间中,纽约的高线公园则是近年来讨论士绅化的典型案例,也是风景园林与社会经济之间关系的深度探索,参见参考文献[17]。

⑩ 克莱芒曾经希望在岛周边建立一个研究和教育的中心,配备一个巨大的潜望镜(periscope),能够让公众观察到岛顶的自然演替过程,可惜的是,由于预算不足,这个设想并未实现,克莱芒曾经表达过非常失望之情。

⑪ 但要注意的是,观察者并不意味着放弃设计师的介入角色,而是要伺机而动,追随自然的内在过程以提供相应的设计引导,这种观点也呼应前面论述的克莱芒处于2种荒野营造路径的中间位置。

⑫ 当地居民关于这座公园的批评性意见,可见网站:http://www.saem-euralille.fr/ACTUALITIES。

⑬ 抵抗性在文化研究和审美领域是个非常核心的关键词,抵抗的事物可以是非常多样的,上到资本逻辑,中到历史传统,下到个体情绪,只有能够提出一种否定性的力量,皆有机会称作是抵抗性。

⑭ 除了详细介绍抵抗性花园的思想与图绘外,克莱芒的职业经历、理论框架、关键概念以及相应的翔实资料均可见他的个人网站:http://www.gillesclement.com。