机器与自然之间

——后工业景观再野化的公众感知研究

魏 方 陈 鲁 昝 鹏 曹旭卿 张 宁

1 后工业景观的再野化趋势

改革开放以来,城市极速扩张和社会结构变化带来了产业转型,在当代存量更新背景下,城市中工厂搬迁后的工业废弃地、低使用率或闲置棕地,为扩充再开发成为城市绿地与公共空间提供了巨大可能性。在这一巨大的后工业景观实践扩展面上,国内外后工业景观改造的具体改造方式仍面对维护成本较高、公众体验不良等问题,需进一步满足城市的高质量可持续发展与人本需求。从后工业景观的“工业-自然”属性来说,一方面,通过保护与再利用,工业遗存的历史价值得以彰显,场地的工业文脉得以延续[1],场地历史对象的复用激发了后工业景观中的“大机器”、工业文化记忆等场地特质。另一方面,后工业景观中的植物景观与自然环境本身会使人感受到放松与精神恢复[2]。在生态恢复理念下修复完成的景观塑造了亲自然的活动空间,并进一步强调了自然本底对人较高的吸引作用。

其中,由于棕地与工业用地更新改造依靠巨大的公共补贴与资金支持,因此对其开发形成限制。废弃的工业场地在长时间无人干预的作用下,自然演替出物种丰富度高的生境,形成工业遗迹与自然生境并存的现象,其维护成本低、生态可持续,为城市提供生态、审美、游憩等价值[3]。中国众多工业用地的废弃现象和社会公众对野性自然的日渐渴望,为再野化实践带来了重要机遇[4]。工业用地再野化景观作为城市开放空间的一部分,保持了可达性与使用性,为生物多样性提供了发展潜力,也为居民提供了与自然互动的休闲游憩场所[5],强调了自然演替过程本身的美学价值[6-7],并显示出“城市野境”独特的场地气质。

再野化的改造理念使提升“自然度”与“荒野感”成为处理工业用地更新等问题的新思路[8]。由于这一新生荒野类型具有城市属性强、尺度多样等特点,更倾向于经历主动型城市再野化,即通过人为规划启动迅速发生设计出“类荒野景观”,例如江洋畈生态公园所呈现的野性自然[9-10]。在对工业用地特定区域中荒野程度的提升过程,具有更多人为观念的投射,“新型景观”(novel landscape)、“弃地自然”“第四自然”也在这一语境中更突显出“具有人主观意愿的一种可被整合的第三自然”特性[11],因其权属与开发时序等问题,可能具有一定人工管理(cultivated)的状态或是无人管控的自发性(spontaneous)状态[12]。而其中具有有意识的、有管理的荒野状态及重新组合的城市绿地,促进发展生态景观和满足以人为中心的绿化要求之间的平衡,最终形成塑造意愿中的荒野(intended wildness)[13]。

2 后工业景观的“工业-自然”二重审美维度

后工业景观具有极强的二重审美维度,“遗存”与“自然”均具有被感知的矛盾性与复杂性,两者的相互作用呈现了废墟与山水的奇幻与狰狞、人工与自然的如画(picturesque)及崇高(sublime)。工业资源作为历史形象的载体传递历史价值并塑造场地的特质,其脆弱性和稀缺性使其保留解释和印证历史信息[14]。但同时废弃的工业用地与遗存又容易带来场地污染与安全隐患的负面影响[15]与“可怖”的消极体验感知等负面情感,使公众在游览过程中持续感到不安[16],而这些唤起不安情绪的场地却又一定程度吸引了人的前往[17]。同时,具有自然属性的绿色开放空间是人与自然之间重新建立联系的重要途径之一[9],自然本身以及具有荒野属性的城市空间将对人产生积极的情绪影响,提升人的心理健康水平[18]。一方面,与自然接触能够帮助恢复心理疲劳、改善认知表现、缓解身心症状、提升幸福感、促进亲社会行为[19];另一方面,野生植被的生长与荒芜,也会使人们产生对场地的消极感知[20]。改变野生植被中树木布局方式会影响感知的安全性[21-22],使人产生可进入性差与危险戒备的心理状态。以荒野观念[23]的形成为基础,促使形成了相关研究中“自然感”(naturalness perception)与“荒野感”(wildness perception)的探讨博弈。“自然感”更多关注环境绿化(greenness),而“荒野感”则描述了自然力量与人力维护的平衡。而目前将其作为一种感知结构(perceived wildness)的研究也逐渐增多,试图探讨观察者对不同影响形式的不同反应[25]。结合后工业景观中二重审美维度的积极-消极象限,当崇高之景与优美(beautiful)碰撞时[26],场景对人的情绪唤起与感知复杂性更为强烈。

在循证设计思路影响下,人因工效学研究的介入作为一种研究公众感知的新思路,从人的生理、心理等特征出发,为改造现有城市工业废弃地、提升后工业景观的设计品质提出了新的可能[27]。后工业景观中的“工业-自然”空间要素的视觉审美特征明显,并同时建构了公众的“积极-消极”价值感知。而目前研究忽略了视觉刺激的影响、正负向特征及其复合性等问题;在再野化过程中,城市工业野境提升了生物多样性与生态效益,但同时有可能对公众活动与工业遗存的可读性造成负面影响。作为“人为设计的荒野”,其人为管理本身的可感知性进一步对人的活动产生影响。基于此,本文将核心研究问题定义为探明不同要素指标如何影响人的视觉关注方式、价值感知方式,并深入探索了视觉关注如何影响公众感知。

3 研究场景构建与研究方法

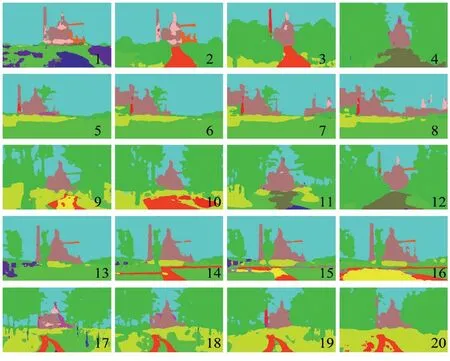

安克·穆勒等提出了量化荒野度的4项指标[22],在相关绿地场景感知中,植被作为绿色空间的最重要组成部分,对人的感知与偏好产生不同影响[28]。对比居住区、街道、公园的绿地场景研究更多以人工环境为基底,荒野景观的人为干预、管理、维护的呈现程度则为重要的衡量标准。新生城市荒野是自然与文化的共同产物,尤其当其与建筑遗迹交织在一起时,常能让人们理解、铭记城市用地的波澜变迁[29]。林地覆盖密度的增加会产生偏好增加,但超过一定阈值后对偏好产生作用的变化趋小[30],同时绿地与铺装人工设计要素的占比也对自然度的感知关联性较强[31]。研究持续表明公众不喜欢自发形成的无干预状态的绿色植物[32],演替产生的密度与多样性以及无序性导致的负面认知可通过景观设计干预来改善。因此,植被的组成、结构和功能在演替中的自然变化需要纳入考量[33-34]。而以上大多数研究集中在人们持有的积极认知上,对负面效应包括更多的特定类型的感知类型缺乏概念上的多样性和明确性。为进一步指明何种要素被感知以及如何被感知,本文采取可视化手段创建虚拟场景以控制变量进行研究,实验设计选取首钢园区场景作为图片样本,将植物高度、工业遗存占比、硬质绿地占比、植物再野化程度、植物演替丰富程度5类指标作为要素自变量,每类自变量分为4个等级。为尽量避免色彩、构图等因素的干扰,所有样本的天空、植物、工业构筑采取统一色调和场景构图的处理方式(图1)。

图1 后工业景观5组20类自然场景

3.1 问卷调研与相关性分析

不同绿地场景对人产生复杂的感知情感作用,分别体现在积极的空间价值感知、情感价值感知、社会价值感知。消极感知包括自然类威胁、社会类威胁、污染威胁等负面情感反馈方面。针对此类研究的缺乏[35],研究针对20类不同的后工业景观场景进行量表设置:1)对不同目标场景后工业景观的积极-消极感知;2)公众对于后工业景观再野化场景的评价偏好。第一部分将再野化景观的人文价值、审美价值、健康价值结合融入积极感知之中[36],从提供的荒野体验与游憩可能性、多重审美体验与恢复性感知中选取与“工业-自然”属性最为相关的“减压放松、有自然野趣、充满新奇感、具有艺术美感、历史气息浓郁、生物多样性高”6项作为积极感知因子。将感到不安全、可及性差、污染风险高、视觉效果差4种类型作为消极感知因子。第二套问卷采取李克特量表,请公众对20个场景进行喜爱程度的评价,从1~5分进行赋值。问卷针对线上与线下发放,收回第一套有效问卷388份,第二套有效问卷400份,最终运用SPSS软件对统计数据进行相关性分析。

3.2 基于兴趣区划分的眼动实验

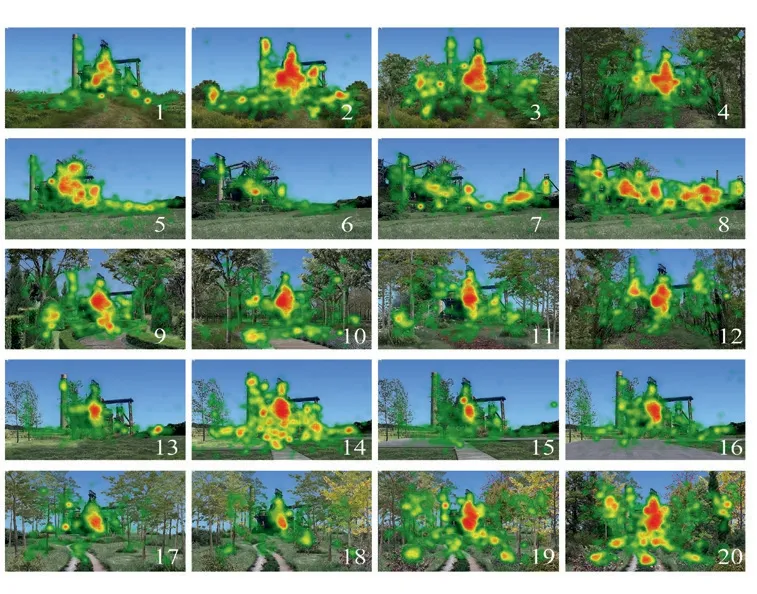

近年来的研究逐渐关注注视刺激和视觉参与与场景经验意义的关联,相关技术已广泛应用于心理学、地理学和景观感知研究。因此,利用眼动跟踪技术探索视觉特征与注视行为的特点,可对景观偏好研究产生新的见解。研究利用Tobii Fusion眼动实验平台和DeepLab v3+空洞卷积神经网络分割模型对样本进行兴趣区(AOI)划分,基于不同要素提取合并成为自然要素兴趣区与工业要素兴趣区(图2)进行后续相关性计算。

图2 后工业景观5组20类自然场景的图片语义分割结果

实验筛选40名被试者参与,坐于距离屏幕50~60cm处观看电脑显示屏中随机播放的20个场景,每张图片显示时间为10s,最终获取注视数据、注视热力图与眼动轨迹图,被试在完成眼动实验后进行了相同的积极-消极感知量表与偏好问卷填写。其中,首次注视时间(TTFF),指被试从刺激开始查看特定AOI所需的时间,在眼动追踪中提供关于视觉场景的某些方面如何被优先化的信息;首次注视持续时间(FFD)是第一次关注到的区域注视点所停留的时间,并设定FFD与TTFF差值作为一个场景最先引起注意并持续吸引的指标。如果TTFF很短,并且FFD较长,则该区域很可能非常引人注目。其他如总访问时长(TVD)与总注视时长(TFD)均可以结合AOI分区进行注视兴趣的对比。

4 后工业景观再野化场景的公众感知与视觉关注兴趣

4.1 再野化场景的公众感知及相关性分析

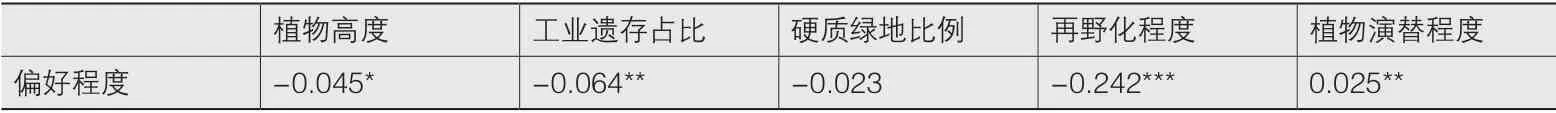

统计不同场景的感知量表结果可知,公众对于植物高度较低、工业遗存占比较低、再野化程度适中、绿地率较高、演替丰富程度偏高的场景更为喜爱。基于感知量表统计结果进行积极-消极感知与“工业-自然”要素的相关性分析。鉴于定序变量属性采用Spearman相关性分析,结果显示,植物高度的变化对生物多样性感知的贡献最大;工业遗存占比与“污染风险高”“视觉效果差”消极感知相关较高;硬质绿地占比与污染风险感知相关;再野化程度与“有自然野趣”、视觉效果差与不安全感知的相关性最高;植物演替丰富程度对充满新奇感与生物多样性2种感知影响较大。其中,与积极感知相关性较高的是植物高度与再野化程度;与不安全感、可进入性最相关的是植物的人工干预程度;与污染风险的感知最相关的是绿地率变化;视觉效果差的感知与再野化程度和工业遗存占比最相关(表1)。

表1 景观要素与积极-消极感知的相关性分析

4.2 再野化场景的视觉关注兴趣分析

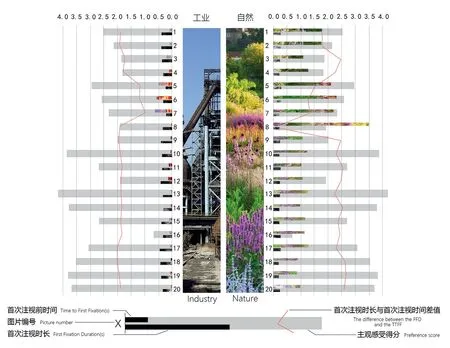

城市野境通常具有暂时性和变化性,随着人力与自然力的接管与博弈形成自然状态的退化与再生[37]。研究基于场景的“工业-自然”属性将图片的AOI分区设定为工业与自然两部分,进一步收集40名被试者6项眼动指标,分别针对工业与自然两大类关注兴趣区(AOI)的首次注视前用时、首次注视时长、总访问时长、总访问时间占比、总注视时长、总注视时间占比进行分析。

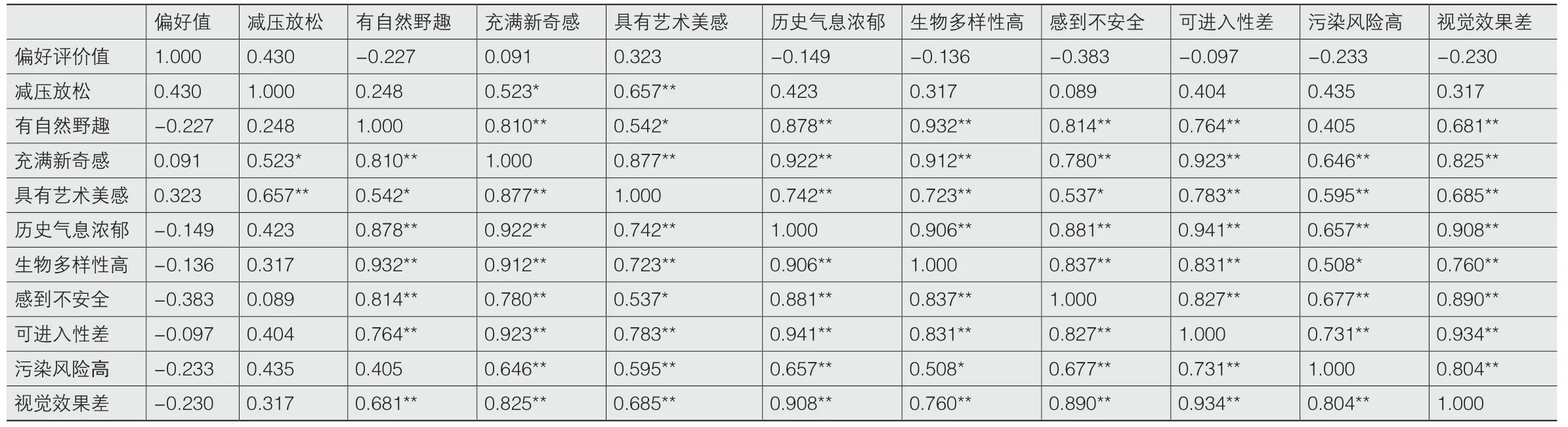

总的来说,被试者首次注视到工业AOI的首次注视前用时(TTFF)远小于自然AOI,可见在景观中工业元素相较于自然要素更能迅速吸引人关注;在19张图片中首次注视时长(FFD)都呈现注视工业元素时长大于自然元素的情况(图4);总访问时长(TVD)与总注视时长(TFD)在第三组、第五组呈现出自然元素访问时长大于工业元素的情况,推测原因为植被类型都较为丰富。具体来说:1)针对不同植物高度,4张图片中被试者针对自然AOI的注视前用时差别很大,人们对自然元素的关注会明显超过工业元素,当植被高度超过某一高度临界值之后,这种关注又会减少;2)针对不同工业遗存占比,第四张图片中自然元素的总访问与注视减少,可以认为工业遗存的组团特征强化使得工业注视时长明显增多;3)针对不同的再野化程度,越是趋近自然荒野状态,人们关注到工业元素所需时间逐渐增长,自然状态本身的区别对结果没有显著影响;4)针对不同铺装占比,对自然元素的访问和注视时间在第三张图即中度程度情况下最少;5)针对植物的不同演替程度与丰富程度,首次注视时长体现了更多的植被种类的多样化会引起更多的注意。

通过在ERGO Lab数据平台生成20个场景的眼动热力图,呈现被试者对“工业-自然”2种刺激材料不同要素关注程度的不同。结果发现,热度较高的区域主要集中在工业遗存上,且工业遗存为人们持续关注的重点,而自然元素相对工业元素来讲吸引力相对较弱。植物演替程度高、景观层次与种类丰富的自然元素更容易激发人们的注视兴趣(图3)。具体来说,1)针对不同植物高度,图中对工业元素的注视范围和注视时长也逐渐集中,植物对空间的限定加强了视线中工业遗迹的中心地位;2)随着不同工业遗存占比增多,人们对工业元素的关注度不断提高;3)针对再野化程度即不同人工干预程度的植物类型,被试的注视兴趣点主要集中在工业元素上,规则式种植被注视程度更高;4)针对绿化面积的变化,热力图显示指引性的线性铺装道路吸引被试关注;当铺装面积增大至无方向引导时,被试者的关注转移到自然元素;5)随着植物种类的不断丰富、演替程度增高,集中在工业元素上的注视兴趣逐渐向自然要素分散,植物层次和色彩的丰富度也激发人们对场所其他要素的探索欲望。

图3 不同场景的眼动热力图

5 后工业景观再野化场景的景观偏好

结合主观量表、图片语义分割和眼动数据的结果交叉进行相关性分析,可以发现再野化程度与偏好之间存在较为显著的负相关性,植物高度、工业比例及植物种类显著相关但相关性系数较小,硬质比例与偏好之间无明显相关(表2)。结合积极-消极感知量表中喜爱程度与各项感知,发现具有自然野趣感知与充满新奇感、生物多样性高、感到不安全等感知存在显著相关性,充满新奇感与具有艺术美感、历史气息浓郁、生物多样性高等存在显著相关,感到不安全感知与可进入性差和视觉效果差等感知存在显著关联。此外,单一感知与偏好并没有呈现显著相关,尽管过往研究中提出野趣自然在大多数情况下会受到人的喜爱[38-40],但本研究表明人对于“工业-自然”场景的偏好呈现为具体语境下的复杂综合评价(表3)。

表2 场景偏好与"“工业-自然”变量的相关性分析

表3 场景偏好与积极-消极感知的相关性分析

上文提出了选取AOI分区的注视前用时与首次注视时长的差值可作为注视数据的重要维度进行补充,结合其他眼动数据与不同的感知类型与整体偏好的相关性分析,被试者的喜爱程度与对工业AOI的TTFF以及二者差值间呈较显著相关,工业要素对公众的快速吸引程度是后工业景观场景中影响人们偏好的重要要素。工业FFD与偏好程度呈现显著的负相关,即对工业的注视时间长,反而一定程度降低了喜爱程度。工业TTFF与FFD之差与新奇感、艺术美感以及可及性差、污染风险高等感知之间存在关联,但其效益量较小,呈现一种弱相关关系(表4),一定程度验证了视觉关注信息与主观情感之间的关联在本质上并没有显著的强相关性。将重要的3个眼动数据与场景偏好得分进行归一后的图示化,可以认为公众对后工业景观场景的偏好程度不仅与工业要素的关注程度相关,也与自然要素不同形式所构成的关注程度相关,而其非线性的相关要素例如色彩与配置形式还有待进一步研究(图4)。

表4 场景偏好与眼动数据的相关性分析

图4 不同场景的“工业-自然”注视兴趣与偏好分析

6 讨论与结论

在当前城市存量更新的背景下,工业废弃地的修复与利用为推动城市空间高质量建设提供了可能性,工业废弃地的再野化又进一步提供了巨大的生态潜力。结果表明,再野化程度影响着公众对后工业景观的偏好,适度再野化得到人的喜爱但野性程度过高又降低了偏好程度甚至引起负面感知,这与以往研究中对不同场景的荒野景观偏好研究结论一致[41]。为确保偏好水平,绿地率应增高,而植物密度与形式可保持在适度水平以增强可进入性与使用体验。在遗迹与绿地之间的关系中,有学者使用植物对遗存“掩饰”(camouflage)和“遮罩”(masking)的作用表征了对遗存本身“可读性”(legibility)的干扰[42],本研究证实了这一点,但工业遗存的可读性并未大幅度受到影响,这与其他人工化场景具有一定差异[43]。相比演替程度高的林木,过往研究表明人们更喜欢开放或半开放空间和规整的种植[44],荒野中不同结构的生境镶嵌有利于生物多样性保护,实现不同演替阶段的持续共存,而这与基于视觉统一的审美偏好之间存在矛盾[45-46]。其中关键点在于通过提供正面感知元素来体现“管护的迹象”控制“无序”[47]并保留“非正式”的独特性。

在视觉关注层面,研究选取了注意力的衡量而非认知负荷指标,使用了图片场景的感知美景度研究中的注视时长、注释次数和总访问时长[48]。不同的是,本研究的偏好程度与既往研究中重点关注的注视次数、访问时间相关性不大,而与注视时间显著相关[49]。一方面,工业元素对于人们的视觉吸引力较大程度高于自然要素,工业遗存的形态与数量也会较大程度影响公众感知与关注兴趣;另一方面,植物演替程度使得公众感知到场地的生物多样性较高,同时与眼动实验相互印证:丰富的植物群落增强公众对于自然要素的关注,激发使用者的关注兴趣[36]。基于AOI分区使用TTFF等在不同兴趣区中的不同表现也得到了一些验证,眼动数据中TTFF为与各类感知类型相关性最高的要素,这为以往研究中最高注视停留时间的要素诱导积极恢复性感知发生的结论提供了补充[50]。后工业再野化场景中,工业AOI相较于自然AOI的关注兴趣与其场景偏好关联性更大,而研究中眼动数据值相关性的效应值较小,显著性表现一般,这与其他结论相似[51],但视觉关注与偏好的相互作用更加复杂,因而呈现出一种弱相关关系。

从城市野境到工业森林,再野化的生态价值、场景审美价值与健康价值逐渐被人认可,它可为人们提供远离文明的“逃离感”来缓解压力,提升可感知的生物多样性价值。但其可进入性与游憩价值的构建,以及无法回避的风险感知仍给其发展和价值认同构建带来一定程度的制约。本研究基于人因设计与受众认同研究,对“工业-自然”要素感知与审美偏好进行交叉分析,以期对保护利用方法形成反馈并对公众进行意识引导。希望随着时间的流逝,原本冰冷残缺的机器与盎然生机的绿色,可以结合并构建成更加富有层次、质感生动又具有戏剧性的景观。

注:文中图片均由作者绘制或拍摄。

致谢:感谢清华大学朱育帆教授针对弃地自然的概念解读对本文的启发,感谢清华大学曹越老师对本文的建议。感谢高嘉阳、蒋思嘉、樊懋、黄婷玉等同学在实验中的辛苦付出。感谢津发科技的科研支持计划对本研究的技术支持与帮助。