城市荒野景观及其营造策略:以荷兰实践为例

陈 媛 (荷)史蒂芬·奈豪斯 (荷)马修·范·道斯特

“荒野”(Wilderness)的概念起源于西方,自古以来在东西方文化中都有讨论[1-5]。18世纪的西方文化中,描述“荒野”常见的形容词与今天的相差甚远,如荒凉、贫瘠或野蛮,这是人类最初的荒野印象[1]。根据1964美国国会颁布的《荒野法案》(Wilderness Act),荒野指“土地及其生物群落不受人类约束的区域”[6],这是首次通过国家立法承认和保护荒野[7]。

城市不断扩张,其中的自然绿地面临着被开发的压力,荒野逐渐被包围和取代,成为城市中不断发展的自然系统的一部分[8],其概念也扩大到城市荒野(Urban Wilderness)。国内风景园林领域学者认为,城市荒野指城市中自然主导的土地,其中自然可以根据其自身规律而非人为干预进行演替[9]。相似的概念还包括“城市野境”(Urban Wildness),将其空间范围扩大到城市内部及周边以自然过程占主导的土地[10],以及城市荒野景观(Urban Wildscapes)[11]等。已有研究表明,荒野具有区别于常规绿地的特质,包括较高的生态、教育、美学和社会价值等[12]。荒野为城市及周边地区的野生动植物提供了栖息地[13],有利于城市生物多样性。荒野对于公众的身体或精神具有疗愈作用,医学上使用荒野疗法(Wilderness Therapy)作为替代疗法,解决一些社会病和疑难杂症[14-15]。人居环境学科认为,城市荒野重构了人类、城市和自然之间的关系,为沉浸在现代生活中的人们提供了遥远感和独处空间[16-17]。

在此背景下,城市荒野相关研究与实践引起了人们的关注。王曦月对于人居语境下荒野景观的营造策略进行了初步探索[18];在对城市范围内野性自然的保护与营造讨论中,曹越等提出了“城市野境”的概念,认为其保护与营造分为4种途径:保护、修复、设计和融合[19]。国内也已有城市荒野景观实践,如中国第一座城市荒野公园——杭州江洋畈生态公园[20-21]。城市中自然绿地的营建是未来学科发展的必然趋势,但城市荒野相关研究较其他绿地类型仍有欠缺。如何将城市荒野作为设计理念纳入空间规划中,为公众提供更好的自然体验和宜居的城市环境,值得风景园林设计师关注。

国际上对城市荒野的探索已持续多年。20世纪70年代起,欧洲的城市公园已规划出局部区域,作为不受人为扰动的类荒野空间,为本土野生生命提供了栖息场所[9]。苏黎世耶荷公园(Irchel Park)的景观设计中,放任自然荒野的发展,加深了人与自然之间的联系[22]。“新多年生运动”(New Perennial Movement)的引领者派特·欧多夫(Piet Oudolf)在纽约高线公园的植物景观设计中利用了在废弃铁轨间隙蓬勃生长的野生植物,将其融入整体规划中而不是单纯去除或凸显,营造了城市中的荒野景观[23]。

在众多拥有城市荒野营造经验的国家中,荷兰具有一定代表性。荷兰是几乎由人工规划出来的国家,填海和堤坝工程造就了目前大部分国土[24]。在有限的国土面积和自然资源条件下,荷兰需要应对人口增长、高度城市化、基础设施压力和气候变化等挑战,因此在人居环境领域有诸多探索,包括创新及可持续性的城市空间规划、城市环境中自然式景观的营造等。我国对于荒野相关课题的探索正处于稳步发展阶段。虽然基本国情有所差别,但面临着高度城市化和景观空间高度人工控制等相似问题[25]。工作与生活压力也使公众对于城市中自然空间的需求增加,人类和自然的关系始终处于持续变化和潜在的不稳定中。因此,荷兰实践经验对于我国的城市荒野景观营造具有一定的借鉴性。

1 荷兰的城市荒野经验

荷兰位于欧洲大陆西部,一半以上国土低于或几乎水平于海平面,因而得名“低地之国”[26]。由于大部分土地来自填海造地,为了保证生存和发展,荷兰的土地整理和规划设计经历了长足的探索,国土遍布人为控制的痕迹。

20世纪之前,由于大量的人为干预,荒野不断被开垦,土地利用主要以单一功能为导向[27]。20世纪,荷兰颁布了3个《土地管理法》(Land Consolidation Act),明确把景观放入土地利用和规划中,并丰富了景观规划的定义和内容,从政策上开始了对荒野的景观化探索[28]。随着高度发达的城镇化和工业化,以及有限的国土面积导致的高密度人口,荷兰承受了欧洲最大的城市化压力。为了充分利用土地,在保证功能和技术的基础上满足对艺术的追求,设计师在城市中的自然空间内融入了荒野理念,创造出具有特色的城市荒野景观。

1.1 被感知的“自然”荒野

21世纪后,荷兰大多具有荒野开发潜力的区域已经在欧盟《自然保护区荒野指南》(Guidelines on Wilderness in Natura 2000)中获得认定和保护[29]。在这些被认定的荒野中,多数受到城市进程和人为干扰,这是规划设计适应自然的结果。长期的围海造地和堤坝建造经验,使人们理性运用专业技术和设计策略来处理人与自然的关系,他们认为自然环境通过适当人工干预后更接近完美。

在荷兰,现有被称为“国家公园”的区域与传统理解的美国式国家公园有所差异。这些区域多是在持续的人为干预下呈现自然荒野的表征,因此被公众感知为“自然”荒野。如位于阿姆斯特丹附近的欧斯特范德斯普拉森(Oostvaardersplassen)国家公园,其沼泽及草原区域的现状环境几乎是人为影响产生的结果。设计师通过持续的景观规划和人工设施的介入,如区域内水位的控制、野生动植物的引进和管理维护措施,于城市周边为公众提供了欣赏自然美的荒野空间。

1.2 明确的人工与自然分区

为了保证不同区域和谐共生,控制人类对荒野的扰动,多将人工与自然进行明确分区,把人为扰动区集中规划在有限范围。

如梵高国家森林公园(The Hoge Veluwe National Park),拥有大面积自然荒野区域,包括森林、荒地、沙地和沼泽,以及现代艺术展览馆和雕塑公园等人工设施。公园在维护阶段改进了规划策略,加强了分区。如增加并更新北部游人聚集区的人工设施以吸引参观者停留,对于自然荒野区则尽可能降低可达性,减少参观者进入,为区域内的野生生物提供自然安宁的生活环境(图1)。规划还改善了园内人工设施和交通系统,增强了林地和草场的维护,以保证人为扰动与生态多样性的平衡[30]。

图1 梵高森林公园内骑行的参观者(引自https://www.hogeveluwe.nl/)

1.3 突出的科普教育意义

与城市内及周边其他绿地类型相比,荷兰的城市荒野空间拥有相对丰富的野生生命,如各类植被、哺乳动物、昆虫和鸟类,吸引了众多自然爱好者。为了满足参观者的需求,同时保证参观者“远离”野生生命,尽可能减少对于自然荒野的扰动,设计者在局部区域设置亲近野生自然的设施,如观鸟小屋、观鸟台和瞭望塔等。对于珍稀的动植物种类,还会将其基本信息、生活习性等制作成为科普牌,与其他设施结合,供参观者阅读学习。一些国家公园、生态公园和小型自然保护地还会设置观鸟游线,并配有导览图,方便参观者取用。

1.4 有限城市空间中的荒野要素

来自荷兰的风景园林师安德烈·高伊策(Adriaan Geuze)认为,人与自然、城市与自然、人类与生态之间的关系并非传统认为的对立,而是互融互通[31]。在城市公园的局部融入荒野要素,于有限空间中展示野生生命的多样性与价值,为参观者提供丰富的景观体验,提高自然审美,是常见的城市荒野营造策略。

坐落在海牙一片自然区域内的弗尔林登(Voorlinden)美术馆,周边围绕着森林、草地、沙丘和水域,其中的花园部分出自风景园林师派特·欧多夫。花园种植了品种丰富的多年生植物,使建筑被花海、草坪和高地所包围,参观者可以从建筑外部和内部欣赏这个精细的人工荒野景观。这是建筑、自然和艺术之间的互动。

2 荷兰的城市荒野景观案例

从空间规划与景观设计的角度看,尺度差异可能会导致空间特性和规划策略的不同。为了探索荷兰城市荒野的具体景观特征及规划要点,选取3个不同尺度的代表性案例,主要分为国家公园、城市公园和社区尺度,对案例的项目背景、设计要点及场地功能进行归纳总结。

2.1 欧斯特范德斯普拉森(Oostvaardersplassen)国家公园

2.1.1 项目背景

欧斯特范德斯普拉森(表1)是欧洲著名的湿地保护区,整体划分为沼泽和草原2个区域,其中沼泽部分占地约2/3。1965年之前,该区域只是一小部分海域,经填海造地后被指定用于工业开发。由于石油危机和随后的经济衰退,场地被荒废,自然得到了发展的机会,这里成为野生动物栖息的场所。人们决定在荒废后形成的沼泽地上撒上芦苇种子,顺其自然生长,并通过营建人工设施和引入野生动物,经过长期自然演替,最终形成了这片城市周边的荒野保护区。

表1 案例1基本信息

2.1.2 设计要点

1)适当人工干预下的“自然荒野”。

经过人为播撒种子与长期自然演替,公园形成了完整的沼泽生态系统。管理者建造了堤坝以防止水分流失,这成为保护湿地的有效措施[32]。同时,为了控制湿地区域不同季节的水位变化,规划中安装了水泵以维持全年水位的稳定。此外,园内引入适量的放牧动物及捕食者,以维持植物发展和生态平衡。这些策略都使公园在人为干预下呈现为“自然”荒野景观。

2)严格的人工与自然分区。

随着场地空间与自然环境的发展,参观者不断增多。为了防止过多的游览对自然环境和野生生命产生影响,规划始终将人工设施集中于东部三角区,包括游客中心、茶室和纪念品商店等,并将大部分游览道路设置于边缘区,防止参观者的深入探索[33]。

3)一定的科普教育意义。

作为知名自然保护区,公园拥有丰富的野生动植物资源。场地内部设置了多处观鸟小屋和科普标识牌,为前来参观的自然爱好者和儿童提供了学习自然知识的好去处。

4)动态发展远景。

1987年,欧斯特范德斯普拉森的第一个发展远景被提出,针对不同类型的景观区域提出了相应规划策略。如在沼泽区进行水位管理,在边缘的草原地区则实施放牧和耕种策略。经过人为管理和自我发展,这里成为许多鸟类迁徙繁衍的场所。随后的发展远景因此强调了野生鸟类的重要性,并开放部分草原区域,规划游览路线,增强公众与野生自然的互动[32]。

最新的发展策略是尽可能减少人类干预,让自然掌控土地并自行发展。目前,这里已经成为荷兰“新荒野”(New Wilderness)的代表(图2)。

图2 欧斯特范德斯普拉森的马群(引自https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/fietsroute-oostvaardersplassen)

2.1.3 场地功能

1)本地和周边野生生物的保护区。

园内栖息着野生动物,如牛、马、红鹿和红狐等,多种湿地鸟类,如鸬鹚、椋鸟及珍稀的白尾鹰。每年秋季,还会有大量候鸟来到这里度过寒冬。

2)城市间的缓冲绿地。

公园位于城市之间,周围的农业开垦、城市扩张及人工设施如铁路的建立持续进行。公园也随着周边发展而持续适应,如建立边缘区来扩展整体空间,配合周边交通增设出入口、交通路线和人工设施等。这使区域成为一个灵活的系统,为不断发展的城市提供绿色缓冲空间,成为野生动植物的生态走廊。

3)面向公众的国家公园。

园内大部分区域不对公众开放,以便自然不受干扰地发展。在可进入的区域中,设置了散步、骑行或徒步等不同体验的游览路线,以及少量观鸟小屋和茶室,供公众欣赏荒野风光,亲近野生自然。

2.2 泰瑟公园(Dr.Jacobus P.Thijsse Park)

2.2.1 项目背景

泰瑟公园(表2)由生态学家和植物学家勃鲁斯(Christiaan Broerse)设计建造。勃鲁斯于1946年提出了“Heempark”概念,指“以野生植物为主要景观设计对象的区域”[34],开创性地将野生自然引入居住区,并通过长期维护,创造具有持续生机的荒野公园。泰瑟公园就是最负盛名的“Heempark”。

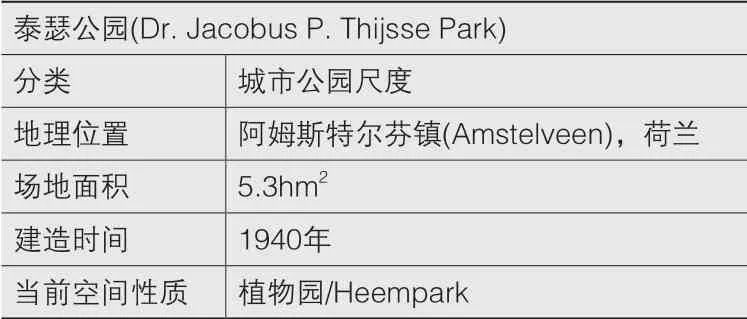

表2 案例2基本信息

2.2.2 设计要点

1)野生乡土植物的运用与展示。

勃鲁斯认为,种植新植物的目的是保留本地植物群落的特征。当地植物专家采集和栽培了乡土野生植物,将其充分运用在设计中,并适当增加种类及数量,呈现出设计师理想状态的荒野景观[35],也为参观者提供了天然的“荒野博物馆”。

2)精细维护管理下的“自然”荒野。

尽管呈现给参观者的是自然式的荒野景观,但公园的日常维护实际非常密集细致。管理者应该不断考虑哪些区域需要采取什么措施,而哪些只需顺其自然发展。这样的策略保证了野生植物生长与人为影响之间的平衡。

3)动态多变的景观。

公园的优势还体现在随着季节变化的景观色彩。步行小径蜿蜒穿过树林、茂密的灌木丛及草本植物群落,通往各式开放空间,与人行道、水池等结合。公园内种植设计富有变化,多数植物并非固定栽植于某处,而是通过播种和自主发芽来发展,营造受自然启发的动态景观。

2.2.3 场地功能

1)当地野生生命的天然博物馆。

公园内囊括了丰富的乡土野生植物物种,公众出于对自然植被的兴趣前来参观(图3),鸟类和昆虫在这里获得了食物来源,得以栖息和繁衍。这些都使公园成为露天的荒野博物馆,充分包容和展示了当地野生生命。

图3 泰瑟公园中漫步的参观者(引自https://thijssepark.nl/fotos/)

2)受到法律保护的国家纪念碑(National Monuments)。

泰瑟公园以优良的自然景观和野生资源科普特征,成为荷兰的国家纪念碑,主要指因其美丽、科学意义或文化历史价值而具有重要意义的财产,受到法律保护[36]。

2.3 “生态教堂”项目(The Eco-Cathedral Project)

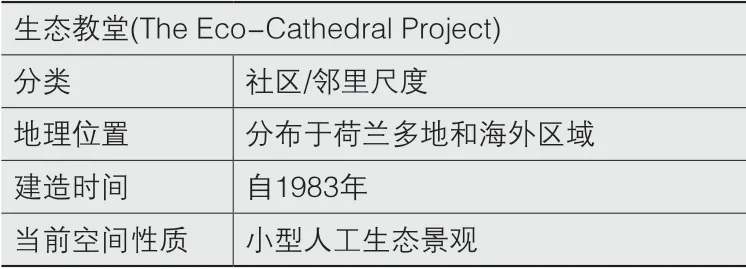

2.3.1 项目背景

“生态教堂”项目(表3)可以理解为研究人与自然之间长期交互过程的工作室。第一座“生态教堂”位于米尔丹(Mildam)森林中间的一块土地上(图4)。项目最初由当时身为艺术教师和生态主义者的“自然式花园理念之父”路易斯·勒罗伊(Louis le Roy)发起,旨在通过自然和创造性人为扰动之间的合作来发展复杂的生态结构,重建人与自然的联系[37]。

图4 勒罗伊在米尔丹的生态教堂(引自https://www.ecokathedraal.nl/)

表3 案例3基本信息

2.3.2 设计要点

1)运用废弃材料和工具。

“生态教堂”的建设中,勒罗伊在城市间隙中运用废弃材料和工具,如砖块、瓦片和沙土,以特殊方式堆放这些材料,建构出复杂的生态网络。野生动植物在其间自然发展,同时通过作用于区域的雨水过程维持了区域的生态系统[38]。

2)城市建筑元素与荒野穿插。

“生态教堂”给参观者的第一印象可能是城市林地中被遗忘的片区,但深入探索,就会发现不一样的景致。荒野植被中穿插着砖块铺就的步道,与场地的管道组成交错的层次网络。这些在荒野中隐藏的建筑元素,暗喻着自然与文化持续交互的过程。

3)具有教育意义的文化景观。

“生态教堂”并非简单的城市邻里公园,而是具有一定教育价值的文化景观。当公众更习惯于整洁精致的城市公园时,勒罗伊的生态理念和“生态教堂”项目改变了他们的传统看法和空间审美,更多的公众参与了项目建设,使得“生态教堂”具有突出的社会、教育和审美价值。

2.3.3 场地功能

1)公共艺术。

勒罗伊于2001年成立了时代基金会(TIME Foundation),在发展本地“生态教堂”的同时,建造了比利时和巴黎的项目。其中有些已经消失了,有些还在发展中。这些项目均免费对公众开放,公众可自行参观并参与项目发展。

2)城市间隙荒野空间。

除公共项目外,还有许多私人参与的“生态教堂”项目,公众根据勒罗伊的理念布置私家花园。这种城市缝隙的社区荒野景观与周围大尺度的建筑形成了鲜明对比,在有限条件下增强了人与自然的互动。城市荒野的公众参与得到加强,政府部门受到了一定压力,因此采取了更多的生态策略来规划和管理公园。

3 研究结论

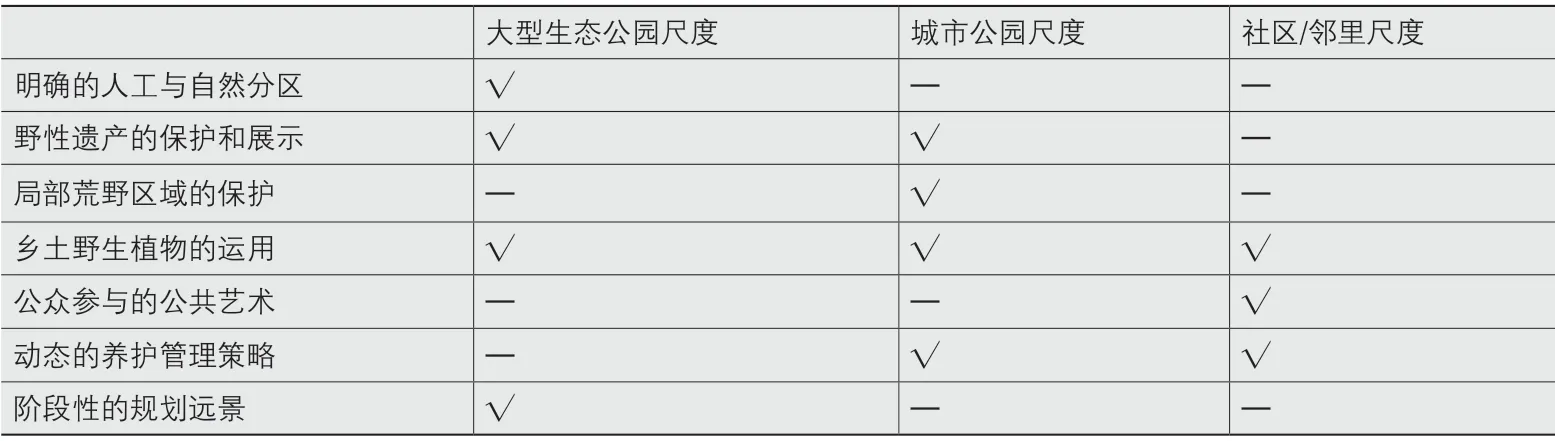

通过对荷兰的国家背景、现有城市荒野景观经验和代表性案例营造策略的初步分析,3个城市荒野景观案例的设计要点与前文提出的全国营造经验均有所对应,提供了经验的具体验证。同时也由于项目背景的差异,不同案例对于经验的运用与表达有所侧重(表4)。

表4 荷兰研究案例与全国经验的对应关系

3.1 中国背景下城市荒野景观的规划设计原则

不同案例的地理位置、空间性质、规划远景及目标人群等存在差异,分别提供了比全国经验更为细致的城市荒野景观营造策略。自然文化背景和城市发展脉络的差异也导致了不同国家对荒野及城市荒野概念理解的异同。对于前文总结的多项国际经验进行辩证的分析和筛选,摒除不符合我国基本国情,现阶段难以实现或被公众接受的部分,初步提出荷兰经验引导下的中国城市荒野景观规划设计原则。

3.1.1 自然优先原则

由于城市环境和人为因素的干扰,城市荒野始终处于动态变化中。规划设计过程中应尊重自然的演替进程,有意识地为荒野的持续发展提供空间和条件,保证自然始终处于主导地位。

3.1.2 野性保护原则

需强调维持城市荒野景观中高生物多样性的重要性。通过具体的措施和活动等主动策略,以及防止过多人为活动等被动策略对环境内的野生生命进行保护与适当展示,充分体现荒野对城市环境的生态价值和对公众的教育及审美价值。

3.1.3 控制扰动原则

针对城市荒野景观中可能存在的荒野核心保护区,需尽可能控制人为扰动。可通过划定保护范围、增加保护措施和减少参观者进入等方式实现对荒野资源的保护。

3.1.4 公众参与原则保证城市荒野空间的可持续性,鼓励公众参与景观营造过程。这对提升公众对自然荒野的认识和接受度大有裨益。公众游览精细设计养护的城市公园,也愿意欣赏自然审美下的荒野景观。在这个过程中,人与自然之间的关系趋于平等,也更紧密。

3.2 荷兰经验引导下的中国城市荒野景观营造策略

通过对荷兰城市荒野案例的研究分析和总结,可以初步得知,不同的文化背景与城市发展进程的差异可能导致了对城市荒野的认知有所不同。关于我国公众对于城市荒野的认知和接受程度,以及如何在此基础上进行城市荒野景观的营建,相关讨论和实践目前仍欠缺。因此,荷兰经验中创造被公众感知的“自然荒野”这一典型策略还缺乏实现的基础。同时,案例中凸显的部分设计策略,如在城市周边的荒野自然保护区内引入大型野生动物或小型捕食者以维持生态平衡的策略,目前也并不具有广泛运用的条件。

通过对前文不同尺度案例营造策略的进一步思辨和筛选,结合中国背景下城市荒野景观规划设计原则,最终得出了荷兰经验引导下的中国城市荒野景观营造策略初步框架(表5)。

表5 中国城市荒野景观营造策略初步框架

3.2.1 大型生态公园尺度城市荒野景观

持续的发展和变化是城市荒野景观的显著特征。针对相对大尺度的城市荒野,为了防止场地状态变化导致的各类问题,可以制定阶段性规划远景,结合不同时期的自然现状和功能诉求等,让城市荒野的发展得到持续动态的管理。

此外,为了维持人为干预与自然进程的平衡,将空间中具有高生物多样性和保护价值的荒野区域与人为活动区域进行明确的区分,严格控制参观者对于自然荒野的扰动,从而更有利于对各个区域有针对性地实施管理措施,保证荒野特性的维持。同时,对于具有科普价值的野生生命,可遵循保护为主、适当展示的策略。在不扰动野生生命的前提下建造设施,充分发挥城市荒野的科普教育价值。

3.2.2 中型城市公园尺度城市荒野景观

针对中等尺度的城市荒野景观空间,在规划中应有意识地保护场地的野性遗产,如珍贵的动植物群落,必要时进行分区保护。在此基础上增植乡土植物种类,丰富整体景观空间的物种多样性。

中型城市公园尺度的城市荒野便于进行更精细的人工管理,对不同区域的状态进行持续观察和判断,从而选择细致或粗放的方式进行管理和维护。

3.2.3 社区/邻里尺度城市荒野景观

在初级荒野的保护和更新中,人们很难参与其演替过程。但在城市荒野中,尤其是尺度较小的社区或邻里空间,公众可以是自然发展的参与者,在空间规划的开始就融入,让景观根据使用者的意愿成型,从而促进人、城市与自然的紧密联系。除此之外,较小尺度的城市荒野景观空间应对场地及周边的野生植被进行充分保护与运用,并进行动态养护管理,为公众提供城市缝隙中的自然荒野空间。

4 结语

城市荒野在不同文化背景下具有多样化的表现形式,不仅可以作为一种土地类型,也可以代表一种空间规划和管理方式,成为公共艺术发展过程中呈现的某种土地状态,甚至作为被参观者感知的环境表征。在未来,中国的城市荒野研究和实践也将拥有无限可能性。

本文作为中国国情下的城市荒野营造策略研究,对目前国内现有的相关案例及其规划设计细节尚未展开深入探讨。在未来的研究中,仍有一些问题值得探索。如在具体营建过程中,如何对城市荒野进行规划、设计和管理。国内公众对于城市荒野景观的感知和态度如何,这对具体营造策略有哪些影响。随着城市环境中人工设施的增加和自然资源的减少,荒野和城市荒野概念也将持续扩大。在我国未来的荒野课题中,是否可以将完全人工营建而非严格定义的荒野空间,如目前已有的类荒野等概念纳入荒野的分类范畴,从而在城市扩张的趋势中对荒野的概念做新的阐释。

在未来的荒野研究领域中,对于初级荒野的保护、修复与更新,以及对于城市荒野景观的规划、设计和创造,多方面的研究与实践需要联合推动,以维系城市环境内人与自然的和谐共生,为未来的城市保留与增添更多的野性自然空间。