乡村收缩背景下乡村景观价值衰减现象及机制研究

——以重庆市大足区玉峰村为例

戴 彦 彭 莉 刘 鹏

1 研究背景

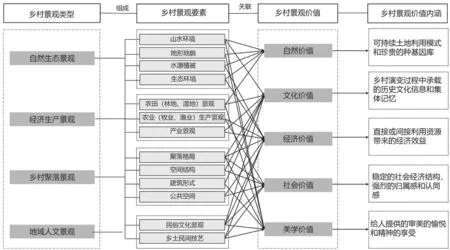

根据2021年公布的第七次全国人口普查结果,中国城镇化率达到63.89%,已进入高城镇化水平。随着城镇化率的提升,乡村人口和资源要素不断流入城市,导致乡村地区的持续收缩,并引发乡村经济空心化、人口老龄化、环境荒废化等严峻问题。乡村景观是乡村地域范围内自然斑块和人类经营斑块的镶嵌体,是社群生活记忆与土地使用方式的综合体现[1],具有自然、社会、经济、文化、美学等多元价值[2](图1),其保护对于提升乡村人居环境品质、推进我国乡村振兴战略具有重要意义。乡村收缩造成乡村地区在物质、功能、文化等多个层面的衰退,必然对乡村景观的价值呈现产生负面影响。在此情景下,多视角、系统性地研究乡村景观价值衰减的表层现象和深层机制,对于乡村景观的科学保护及发展至关重要。

图1 乡村景观类型及价值体系

2 相关研究

乡村景观的研究起步于第二次世界大战后西方的乡村建设,至今已发展出相对完整的理论体系。国内外学者从地理学、生态学、社会学等学科融合视角对乡村景观演化变迁[3-4]、乡村景观价值解读与评价[5-6]、生态导向的乡村景观设计[7-8]等核心问题开展了研究。在技术方法方面,学者则主要借助遥感和GIS技术、卫星地图解译[9-10]等可视化技术手段,以及人群-景观交互的环境社会学方法提供研究支持,包括使用后评价、模糊综合评价、结构方程模型及质性分析等方法[11-12]。其中,质性研究因便于在微观层面对事物进行细致、动态的描述和分析,强调受访个体与景观的交互过程,对客观信息数据要求不高,在目前乡村景观研究的现实环境中具有较好的适用性。

3 乡村景观价值衰减的现象呈现

3.1 山水格局侵蚀,生态系统退化

乡村收缩对乡村山水格局维持和生态环境保护形成了间接干扰。一是山水格局的侵蚀:农业人口流失造成乡村地区的生境失修,导致“山、水、村合一”的传统环境意象易遭破坏,乡村山水格局的平衡性受到侵蚀。近年在广东、河南等地出现的多个网红“无人村”,实质就是人口流出导致的山水生境失修现象。二是生态要素的流失:乡村常住农事人口的减少引起土地抛荒率的上升,地表裸露造成农地及周边土地的品质下降与水土流失。据统计,2019年全国水土流失面积271.08万km2,荒漠化土地面积261.16万km2,占国土面积的27%[13],其中乡村地区约占7成比重。三是自然环境的污染:旨在促进农业规模经营,适应乡村人口流出而实行的土地流转政策,在提高农业生产效率的同时,大规模的高强度开发也在一定程度上加剧了乡村环境的面源污染,从而降低了乡村地区生态系统的安全性。

3.2 农耕要素缩减,田园环境破损

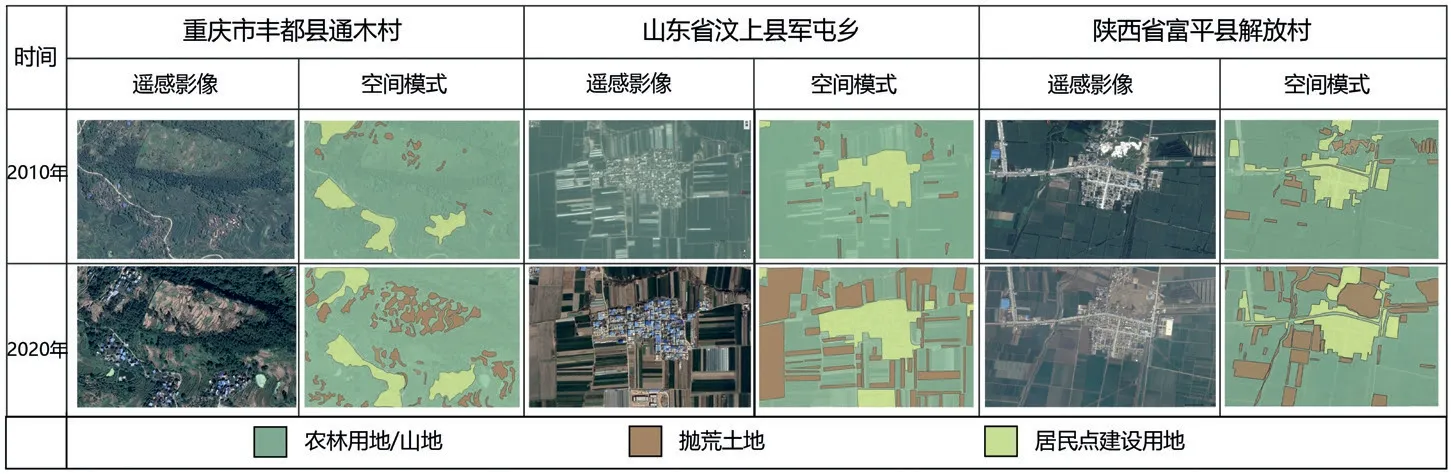

乡村收缩对乡村农耕要素保有与田园环境保护产生了广泛冲击。一是农耕要素的缩减:伴随“城进乡退”对耕地的侵占,以及乡村生产方式的改变,沟渠、圩田、林木等农耕要素的数量、类型和规模大为缩减。2016年度全国土地变更调查结果显示,与2015年底相比,全国农用地面积净减少493.5万亩(约2 930.3km2),其中耕地面积净减少115.3万亩(约768.7km2),农地要素总量减少约7.6%[14]。二是田园环境的破损:在乡村人口流失、耕地侵占及日常管理弱化等因素影响下,乡村田园环境整体呈现出废弃化和碎片化趋势(图2),表现为农田设施失修、耕地石漠板结、田间杂草丛生、农地违规改造等现象,田园环境的传统形象遭到破坏。如湖南郴州龙海村,抛荒土地面积达110余亩(约0.077km2),与2006年相比增长43%,且仍呈增长趋势[15],农田碎片化、板结化问题突出。

图2 部分乡村土地抛荒演变对比(作者改绘自谷歌地图2010—2020年历史影像卫星图)

3.3 空间活力降低,建筑形象衰败

乡村收缩给乡村空间格局和建筑形象维护带来了明显困难。一是乡村公共空间丧失活力:随着人口大量迁出,传统的乡村公共空间,如水井旁、古桥边、大树下等逐渐丧失了原有社交功能,导致公共空间活力下降;部分祠堂、会馆、庙宇等传统公共场所因社会和宗教功能丧失而被占用或废弃。如重庆云安镇,因产业凋敝和移民外迁,祖师庙、梓潼宫、唐家大院等公共建筑由于缺乏维护仅存残墙断壁。二是乡村建筑形象衰败:乡村收缩导致大量建筑处于空置状态,调查显示,2018年全国农村宅基地房屋平均空置率为10.7%,部分地区村庄宅基地房屋空置率最高达71.5%[16]。大量缺乏日常管理维护的乡村建筑,在自然风化与侵蚀作用下,其建筑结构和构件出现了腐朽、剥落与坍塌现象。据2018年对甘肃省庄浪县11个乡镇956户农村房屋质量调查可知,达到C、D等级危房的房屋占比为85%,房屋破损情况较为严重[17]。

3.4 乡风民俗淡化,传统技艺没落

乡村收缩对乡风民俗延续和传统技艺保护造成了巨大障碍。一是乡风民俗淡化:村规族训、节庆风俗是传统农耕文化的重要组成,但在人口不断流出的情况下,乡村传统社会的文化凝聚力逐渐弱化,集市、庙会等传统民俗活动举办频次急剧下降,多代聚居、邻里簇居的和睦氛围逐渐淡漠,得以传承遵循的村规族训已不多见。例如,河南省桑庄镇关于邻里互动的调查显示,高达27.4%的村民几乎不与邻居串门,另有约80%的村民对乡土意象的记忆淡薄[18]。二是传统技艺没落:随着民间艺人不断流失或故去,大量乡村传统技艺正处于濒临失传的边缘,自20世纪80年代以来,全国乡曲村戏等文化演艺活动曾一度大幅减少,甚至某些蕴藏于“春播夏长、秋收冬藏”的特色传统农技也因“人退机进”的变化而逐渐失传。以山西省阳泉市大汖村为例,村内开展传统工艺保护发展相关文化活动的频率仅有1次/年,频率衰减率达66%,大汖村传统文化面临传承濒危的困境[19]。

4 乡村景观价值衰减的作用机制

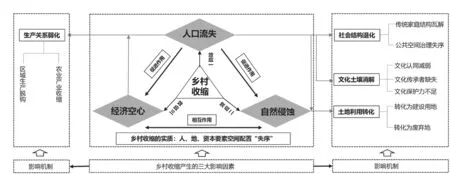

乡村收缩作为一种经济社会现象,根源于城市对乡村人口的吸聚。“人口流失”既是导致乡村收缩的根本原因,也是乡村收缩最显著的作用结果。人口总量的减少引发了2种连带效应:一方面,从事产业发展的劳动力流失,乡村经济发展丧失动能,导致“经济空心”效应;另一方面,投入有限与维护不足加剧了乡村环境衰败,导致“自然侵蚀”效应。乡村收缩的3种效应又催化出4种影响乡村景观价值减损的机制:社会结构退化、文化土壤消解、生产关系弱化、土地利用转化(图3)。

图3 乡村收缩对景观价值衰减的作用机制

4.1 社会结构退化

改革开放以来,受快速城镇化及计划生育政策等因素影响,乡村成员的关系构成趋于简单,紧凑稳固的社会结构逐渐解体,成为导致乡村景观文化价值和美学价值衰减的主要原因。1)传统社会结构瓦解:以血缘、亲缘为基础的宗族关系解体,加剧建筑维护的财力物力困境,导致乡村历史建筑的形体衰败。此外,乡贤阶层的消失促使乡村自治走向弱化,也导致乡村公共空间活力降低。2)现代人口结构老化:城镇化对乡村青壮人群的吸引,使得老人与留守儿童比例相对提升,同时总体出生率下降与性别失衡也加剧了乡村人口老化,导致乡村群体行为景观单一及农林环境维护缺乏人力。

4.2 文化土壤消解

城镇化加速了人群的空间流动,由乡民聚居层积形成的文化土壤作为乡村景观的培育环境逐渐消解,成为乡村景观社会价值、文化价值和美学价值衰减的主要原因。1)文化认同感降低:在城镇生活方式影响下,传统繁复的节庆仪式不断简化,婚丧嫁娶、年节聚会等民间风俗形式日渐趋同城市,乡土文化认同感不断下降。2)文化传承者缺失:传统技艺在现代社会缺乏实际应用需求和场景,随着人口流失、受众减少,大部分传统技艺面临失传困境。3)文化保护不足:乡村政策和规划层面缺乏对乡村非物质文化遗产的保护和培育,也是造成乡村文化传承衰落的重要原因。

4.3 生产关系弱化

城镇化和工业化的快速发展,造成乡村劳动力、资金、土地等生产要素的净流失,导致村庄自组织经济和社会体系逐渐解体[20]。乡村生产关系的弱化成为乡村景观多元价值衰减的根本原因。1)区域产业脱钩:在现代产业体系中,区域生产脱钩意味着乡村从供需网络里被剥离。此类乡村丧失区位优势,发展方向不明,村落与城镇的生产联系日益减弱。乡村的生存发展失去动能,景观维护与塑造缺乏产业支撑,最终引发乡村景观格局的整体性衰败。2)农业效益下降:农业生产催生农业景观,城镇工业化易造成近郊农村的农业结构单一和偏远乡村的农业产出萎缩,导致其一产萧条和二、三产空白的结构性衰败;同时,为提升农业效益的生产机械化和种植单一化改变了农业景观的生态构成,最终影响农业景观的多样性、体验性和稳定性。

4.4 土地利用转化

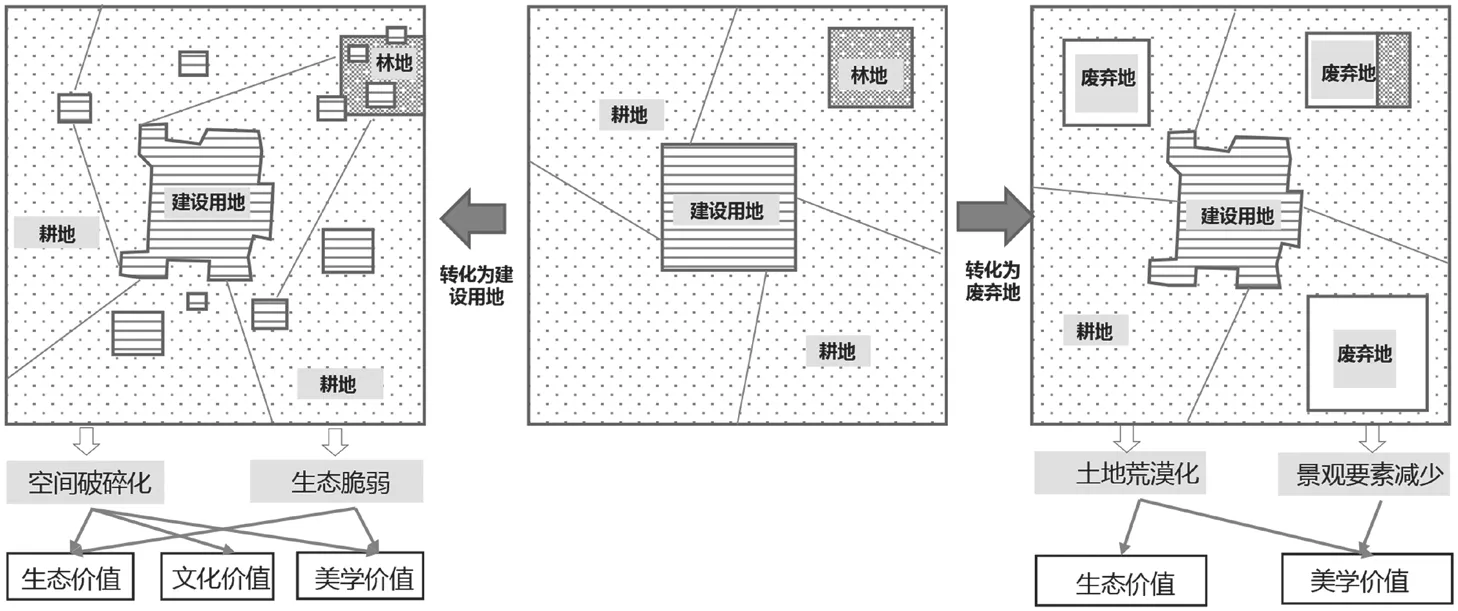

乡村收缩中的土地利用转化是指由经济社会原因引发土地用途的消极变化,因其扰乱土地构成的稳定性而具有较强的景观破坏作用,成为导致乡村景观生态价值、文化价值和美学价值衰减的重要原因。1)农林用地转化为建设用地:部分务工村民因收入增加而在农林地中违规占地建房,或机构以整治兼并乡村空置宅基地名义肆意侵占农林地开发民宿,导致农林空间破碎化。林地、耕地向建设用地的无序转化不但扰乱正常的土地结构,而且危及乡村农林生态系统的物种多样性及稳定性[21]。2)农林用地转化为废弃地:随着农业人口大量流出,部分农地无人耕种,林地缺乏维护,逐渐沦为废弃地,土地荒漠化等问题随之而来(图4)。

图4 土地利用转化对乡村景观价值衰减的作用机制

5 实证研究:重庆市玉峰村乡村景观价值衰减分析

乡村景观价值的判断是主观认知与客观意象叠加的综合结果,既有研究多为针对客观现象的景观价值分析,缺乏结合村民视角的主观感知研判。在上文关于景观衰减现象描述与作用机制讨论的基础上,下文以重庆市大足区玉峰村为实证对象,采用质性分析进一步论证该村在乡村收缩背景下景观价值衰减的现象感知及作用机制。

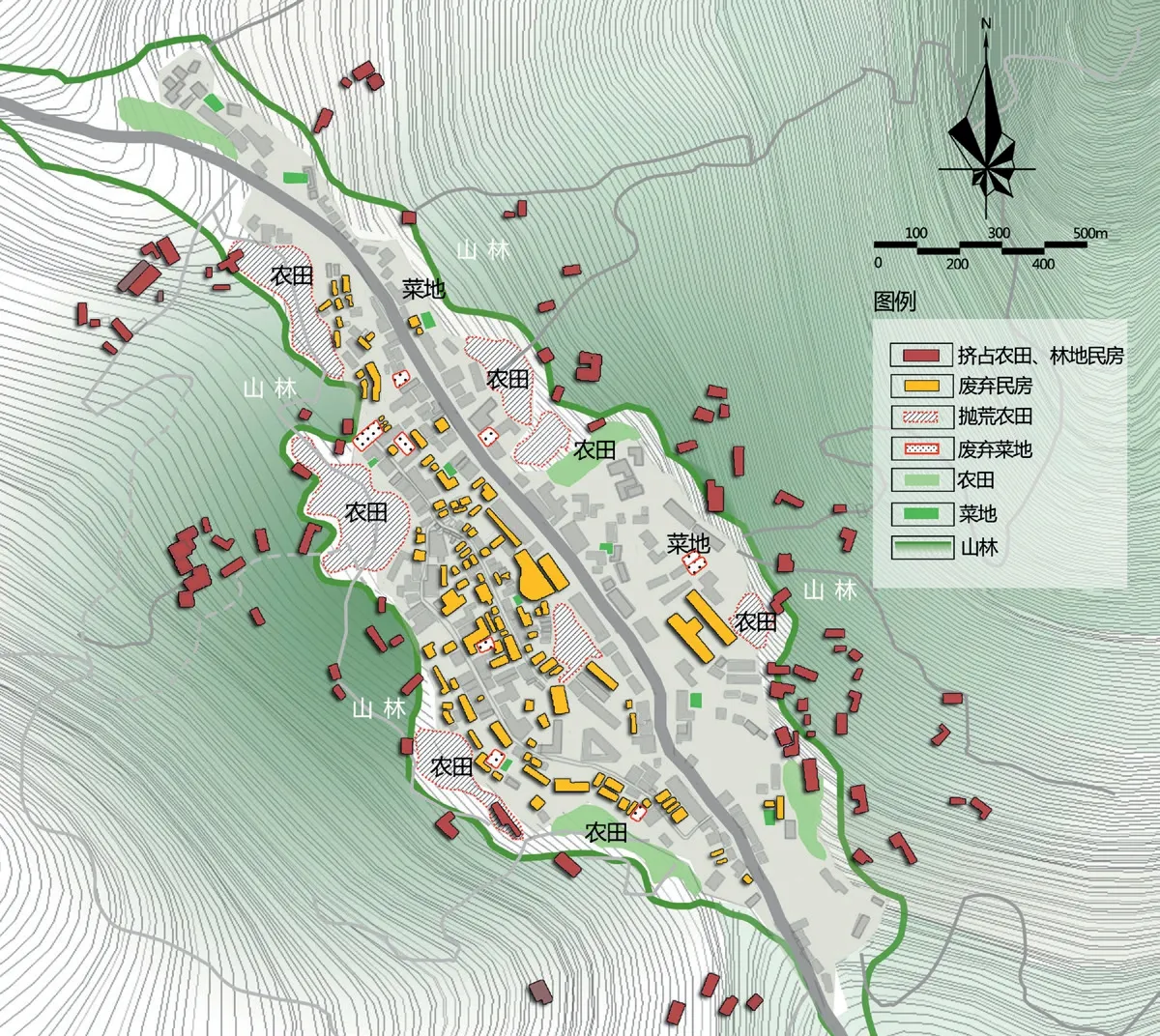

重庆市大足区玉峰村面积约10hm2,坐落于巴岳山麓,依山顺势,呈一字展开,是典型的山地村庄。该村历史悠久,村内存有大量清代至今的传统民居。优越的自然条件和丰富的历史遗存造就了玉峰村独特的乡村景观(图5),2014年入选了第三批中国传统村落。近年来,玉峰村的年轻劳动力加速向城镇转移。截至2019年,村户籍人口3 570人,常住人口仅1 000人,常住人口较2015年减少580人。人口外流导致产业发展动力不足、土地弃耕撂荒、建筑空置废弃等一系列问题(图6),呈现出典型的乡村收缩特征,具有研究乡村景观价值衰减与作用机制的样本意义。

图5 大足区玉峰村乡村景观分布

图6 大足区玉峰村乡村景观问题的空间分布

5.1 研究理论与方法——基于“扎根理论”的质性分析

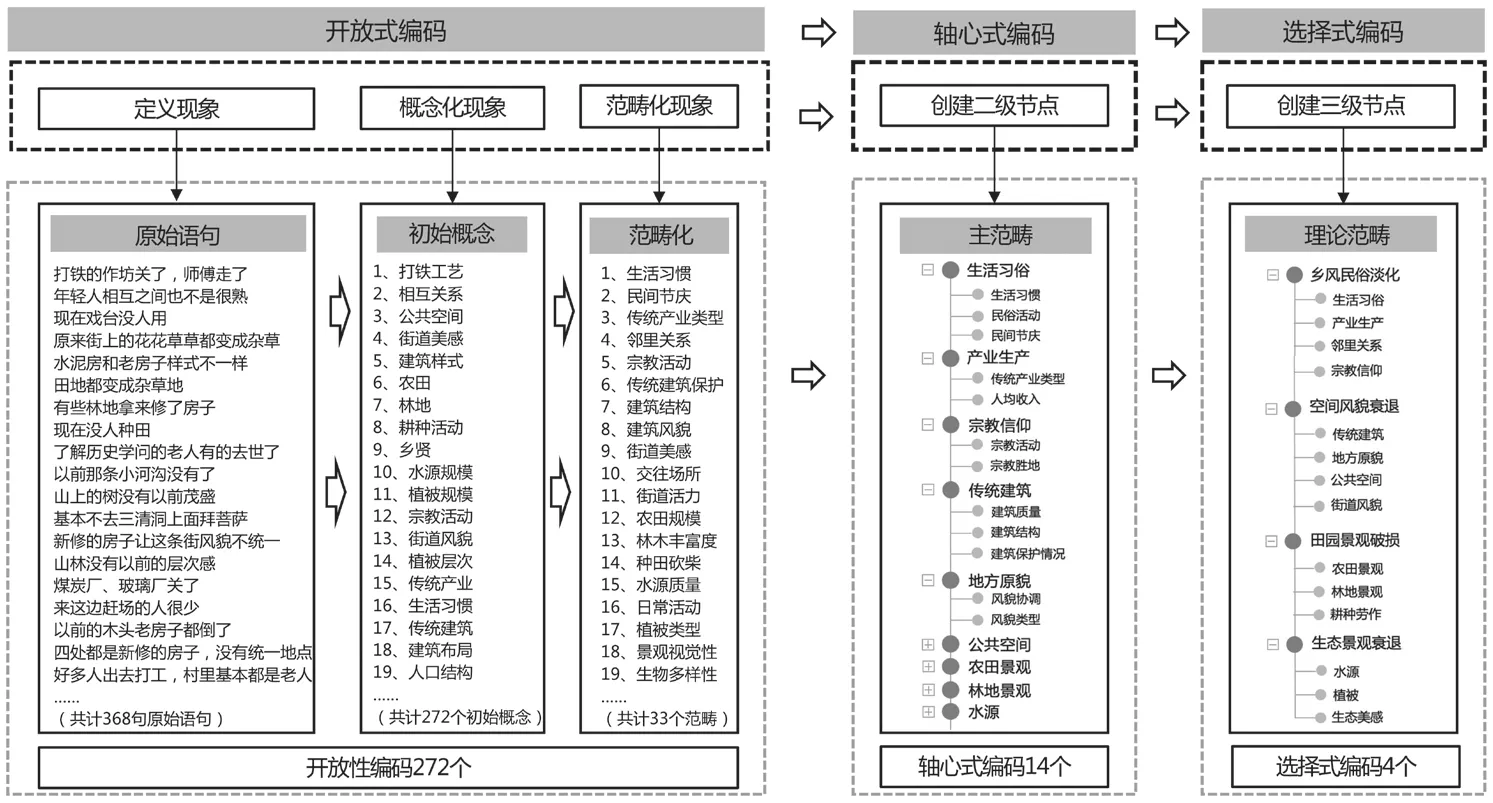

研究引入“扎根理论”对玉峰村村民进行乡村景观价值的衰减程度感知分析,并且结合分析结果阐释乡村景观价值的衰减机制。扎根理论(Grounded Theory)由哥伦比亚大学的格拉斯(Galsser)和施特劳斯(Strauss)于1967年在其所著《发现扎根理论:质性研究的策略》中提出,是运用系统化程序完成从现象观察到理论归纳的一种定性与定量相结合的研究方法[22]——对特定原始资料进行迭代归纳、比较和修正以形成最终结论。根据该理论的操作程序,研究步骤如下。1)原始访谈资料获取。基于半结构式访谈法和问卷访谈法①,获取村民对于乡村收缩前后(近5~10年)景观特征变化的描述。2)利用质性分析软件Nvivo11对访谈内容进行三层级编码,归纳提取标志概念。对196份有效访谈问卷逐个编码,得到272个参考点和33个开放式编码;提炼比对33个开放式编码所呈现的初始范畴,梳理出16类二级轴心式编码;通过选择式编码将玉峰村的景观价值衰减现象总结为4种类型(图7)。3)根据编码和概念提取结果,建立居民感知下的玉峰村乡村景观价值衰减特征体系。

图7 本研究基于扎根理论的层级编码流程

5.2 玉峰村乡村景观价值的衰减现象感知

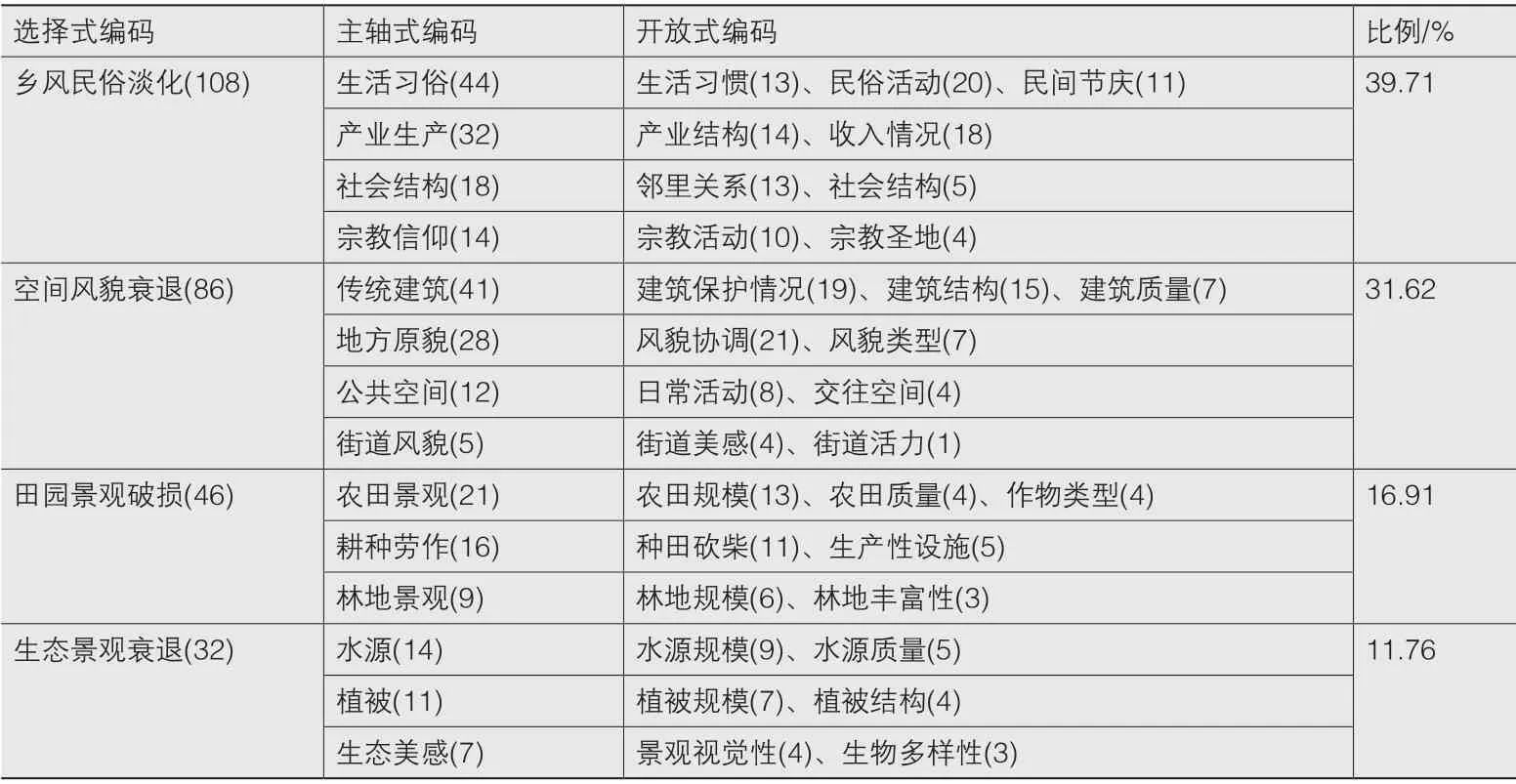

综合村民访谈材料的质性分析及实地调研结果,玉峰村村民对乡村景观价值衰减的现象感知程度从高到低依次为乡风民俗淡化、空间风貌衰败、田园景观破损及生态环境退化。乡风民俗淡化是玉峰村景观价值衰减排位第一的感知现象。39.71%的村民认为玉峰村村民间的“情感联系”日趋薄弱,“年轻人之间普遍不太熟悉”“手艺人早就搬走了”。空间风貌衰败是玉峰村景观价值衰减排位第二的感知现象,31.62%的村民反映玉峰村“街道冷清”“老房子破烂”和“很多房子没人住”。田园环境破损是玉峰村景观价值衰减排位第三的感知现象,16.91%的村民在访谈中谈及村内的“田地变成杂草地”“林地被新修房屋挤占”和“没人种田”等问题。生态环境退化则是玉峰村景观价值衰减排位第四的感知现象。11.76%的村民在访谈中提到“树木没有以前茂盛”“农药化肥用多了环境不太好”等现象(表1)。

表1 玉峰村乡村景观价值衰减感知的质性分析结果

5.3 玉峰村乡村景观价值衰减的作用机制阐释

从现象与价值的对应关系来看,村民对玉峰村景观价值衰减的现象感知情况实质反映了5个价值维度的不同衰减程度,其中社会价值、文化价值和经济价值的衰减最为显著,自然价值、美学价值的衰减则相对较轻。玉峰村乡村景观价值的衰减是乡村收缩背景下社会结构、文化土壤、生产关系及土地利用等因素由深入浅综合影响的结果。

1)社会结构退化。(1)传统社会结构瓦解。玉峰村由清初移民逐渐发展而来,早期聚居形成的张、陆、唐等大姓近年来陆续走向衰落,三大家族因务工、婚嫁等原因导致族群规模由高峰期平均30户下降到目前不足5户。(2)现代人口结构老化。目前,玉峰村外出务工人口占比达64.3%,村内留守人口中老年人口占比51.76%。大量青年劳动力外出务工,引发村庄人口构成的失衡与老化,加剧了整个玉峰村传统风貌的快速衰败。

2)文化土壤消解。(1)文化认同感降低。因移民聚集和传统手工业兴起的玉峰村随着近年来的人口流失,乡土文化认同不断降低。据统计,近5年来春节回村的务工人数减少约30%,在村内举办的婚丧嫁娶仪式减少近50%,节庆活动的衰落致使村民失去集体社交机会。(2)文化传承者缺失。由于仅有的4位匠人陆续搬离或去世,导致玉龙五金、玉峰土陶两大省级非物质文化遗产濒于失传。(3)文化保护不足。由于行政机构权责关系不顺和经费投入不足,制约了文化遗产的良性传承,进一步加剧了玉峰村的非物质文化保护困境。

3)生产关系弱化。(1)区域产业脱钩。玉峰村曾是铜梁、永川和大足三县陆路物流客商打尖歇脚的必经之地。随着21世纪以来区域交通条件不断改善,加之矿产资源逐渐枯竭,丧失交通和资源优势的玉峰村逐渐脱离区域产业体系,煤矿厂、玻璃厂、铸铁厂等村办企业陆续关闭或外迁。(2)农业效益下降。尽管玉峰村在农业转型过程中积极推广中药种植及其副产品加工,但产出时间往往超过3年,农业结构单一,就业容量有限,经济收益欠佳,农副业生产萎靡不振。据统计,2019年玉峰村农民人均年收入8 000元,相较于2015年减少4 736元。收入下滑导致玉峰村无法依靠自身财力实施有效的乡村旅游开发或现代农业建设。

4)土地利用转化。(1)农林用地转化为建设用地。部分外出务工的村民收入增加使其具备返乡新建农房的能力。自2010年以来,部分村民在村落东西外缘附近违规建设新房70余处。非法的“农转建”挤占农田空间,一定程度上造成玉峰山的生态环境退化。(2)农林用地转化为废弃地。由于农户减少,村内约15%的田地出现弃耕现象,农田景观的完整性受到明显破坏(图8)。

图8 玉峰村的无序建设和耕地废弃

6 结语

乡村景观作为乡村社会的缩影和重要反映,在转型发展中扮演着正确的引导者身份[3]。乡村收缩背景下做好乡村景观的研究工作,关系我国乡土环境维育与乡村文化复兴的大局。本文综合理论分析和实证研究,揭示乡村收缩背景下乡村地区在山水生态、乡野田园、建筑空间和人文风俗等领域出现的景观价值衰减现象,实质是社会结构退化、文化土壤消解、生产关系弱化和土地利用转化等影响机制的作用体现。展望后续,建议针对作用机制,分别从4个对应层面加强乡村景观价值的保护提升工作。1)历史保护方面,探讨以机构团体补充或替代宗族家庭作为历史建筑保护主体的途径,思考传统公共空间活化再利用的机制和方式。2)文化再生方面,探讨鼓励乡贤回归带动乡村文化素质提升的方式,完善非物质文化遗产传承的机制。3)产业构建方面,研究融入区域产业链网关系的乡村产业结构与布局,构建“农业+”产业集群的有效途径。4)规划管控方面,研究镇村国土规划编制与管理中强化土地用途管制的技术手段和制度途径。

注:文中图片除注明外,均由彭莉绘制或拍摄。

注释:

① 调研发放问卷共计210份,最终获得有效问卷196份,问卷回收率为93.33%。