巴渝古代园林发展脉络研究

李奕成 祝赛男 李子杰 周建华

园林是人类文明发展的重要物质载体,是地域文化的重要组成部分。地域性传统园林研究对于园林遗产保护与本土园林文化传承具深远意义。中国古代园林以北方、江南、岭南、巴蜀为四大主流地域分布,前3类关注颇多,研究积淀深厚,而巴蜀园林的研究相对滞后[1]。实际上,由“西蜀”与“巴渝”所构成的巴蜀园林发展悠久,但受园林遗存梳理与价值认知等的限制,较之“西蜀”,“巴渝园林”研究更显冷清。

巴渝园林学界前辈先进积极开拓,已识别地区园林的营建要素,并总结其以“历史军事名人纪念园”“城镇公共园林”为类型特点,具“自然山水园”总体特征[2-3]。此外,多结合遗存案例对寺观[4]、书院[5-6]、会馆[7]等园林类型特征总结。然而,既有研究中更多关注清代以降的地区园林遗存,对散载于地方文献中的大量历史园林信息仍缺乏系统整理。故本研究尝试集成这些信息并对其发展脉络再梳理,以期夯实巴渝园林体系化研究基础。

1 巴渝古代园林发展背景及其脉络梳理路径

1.1 巴渝古代园林发展的自然环境与人文情境

自然环境是园林立地发展的基本条件与客观因素。古代巴渝地区主体属川东区域,以平行岭谷为主要地貌特征。境内山地南北高而中间低,影响水系流向且助于河谷气候形成[8]3-4。地理环境的客观限制使得地区人居“趋利”开发,发展出独特人居形式。而长江大动脉及其辐射式支流水系则是突破地区地理空间单元的关键管孔,塑造其西部枢纽与门户的历史定位。“多山多水”的地区自然环境深刻影响园林营建,是其整体分布与形象风格上有别于其他地域园林的基础前提。

历史人文情境是园林类型完型、风格与体系形成的驱动力,并使得地域园林具有鲜明的阶段与流变特点。在漫长发展过程中,“宗教”“仕宦迁徙”“移民政策”成为影响巴渝园林发展之关键因子。宗教影响下寺观广泛设立,成为地区发展最稳定持久的园林类型,其遗存也最为丰富。数次动乱下仕宦迁居巴渝,深刻影响地区文化氛围[9-11],私家、书院与公共园林涌现发展。而为复苏地区经济而施的移民政策则使多地文化与技术在此融会,园林风格转向并引发全新类型。当然,川江航运开发与财富积累水平是地区园林发展的重要推力,而战争则是地区园林迅速衰颓的直接原因。

1.2 巴渝古代园林历史脉络梳理的路径

已有学者将巴渝古代园林划为孕育(上古—战国)、形成(秦—唐)与发展(宋—清)3个阶段,并分析其园林生成发展的历史成因,奠定重要基础[12]。然而,因分期跨度较大、样本量较少、分析缺乏图示,园林消长之成因与风格演绎等的讨论还有待深化。因此,在吸收相关成果、整理地区人居脉络、集成地区园林历史信息基础上,形成考察线索,并结合空间图示[13]对各阶段园林类型、数量、风格及其流变归因讨论,从而形成对古代巴渝园林发展脉络的整体认知(图1)。

图1 研究路径

2 巴渝古代园林考察线索的划定

历经先秦漫长发展,地区人居从趋盐而居、以物易物的原始聚居演绎为沿江而布、渔猎耜耕的公社部落。强势氏族在迁徙兼并中建立“巴方”,后又建立宗藩诸侯国“巴子”,接受了周朝先进文化思想。及至秦汉,政体变革,地区城镇体系与区域中心城邑形成,人居建设起步。

东汉中晚期社会、民族矛盾尖锐,刘备引兵入巴蜀建立蜀汉政权后不久便被曹魏灭。司马氏篡魏立晋灭吴以来巴渝人口锐减。“八王之乱”时大量北方流民入巴蜀,后建立与晋廷对抗的成汉政权,半世纪后又被东晋所灭。到隋建立的200余年间,地区经历7个政权统治,其中还间杂割据势力,社会生产遭受严重破坏,人居发展滞缓。

隋唐时地区较为安定,新县大量设置。隋唐之际、唐代前中期人口的增长与移民浪潮促使区域城镇体系渐趋完善,经济、文化得到发展。中唐以后仕宦高僧流放避患于巴渝,地区人居得以开发并孕育新气象。

宋元时地区经历由盛及衰的剧变。自赵惇即位后潜藩升府,“重庆”一名始定,渐成为四川地区行政军事中心。又凭川峡四路“纲运”“转漕”出川之必经航道而盛,两宋地区人居发展达到高峰。然而,南宋晚期长达44年作为抗蒙元战争一线致使数百年的人居积淀尽毁。元代统治地区的79年间自然灾害频发,社会矛盾进一步激化,人居建设衰颓不振。

明朝控制巴渝后推行里甲坊厢与土司制度,晚明时阶级矛盾叠加灾荒瘟疫与土司之乱,地区人居发展受波折。清康熙时在地区的统治初步巩固,至乾隆朝完成改土归流,地区两府、两直隶州政区格局确立。清政府为解决人口严重下降的最现实社会危机采取移民政策[8]183,至嘉庆二十五年(1820年)地区人口已达230余万,多元文化融会使地区人居发展步入新盛。

结合前述地区园林发展三段划分的认知[12]、前辈先生们在中国古代园林通史中对于阶段划定的共识[14-16]以及上述各阶段地区人居发展状况,将人居发展偏重实用生产的“先秦秦汉”、人居事业发展滞缓的“魏晋南北朝”、因仕宦僧侣寓居而孕以人居新气象的“隋唐”、人居发展至高峰而后衰颓不振的“宋元”以及因融会而人居新盛的“明清”作为考察线索。

3 历史分期下的巴渝古代园林发展脉络

3.1 先秦秦汉时期:萌芽起步,重视生产实用

先秦时,地区园林以筑台发端,著名的有春秋兴建的“巴子台”。至秦时,还传有为表彰彭水寡妇清发展丹砂生产之功而建的“女怀清台”。汉时庄园主家有盐泉之利,户有橘柚之园。峡江地区东汉砖墓中曾出土大量陶屋、陶楼与土陶水塘明器,反映是时地区庄园已达相当水平。今江北、涪陵、丰都、忠县等地为庄园集中分布区,这些区域开发较早且多为治所、军事重地、宗教中心与圣地。此外,还出现以经济性果林为特色的官办别圃,如朐忍(今云阳)、鱼复(今奉节)、江州(今重庆江北区)等地广置柑橘圃,枳(今涪陵、长寿)、垫江(今合川)等地设有荔枝圃。

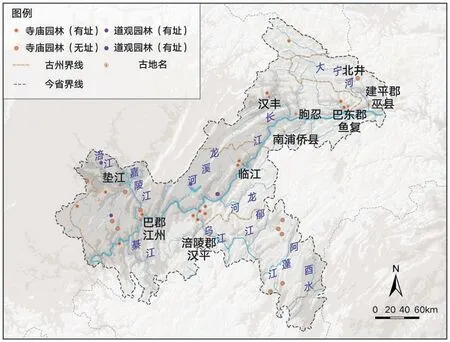

地区寺观园林较早发展且与宗教传播路径密切相关(图2)。至东汉时,佛教由北方入蜀后壮大,再经由长江航道东向拓展。寺庙主要分布于黔江、忠县等地。源自蜀地鹤鸣山的五斗米道与荆州的太平道藉长江东、西汇于渝,如郡治江州(今重庆南岸区一带)、丰都、巫溪、临江(今石柱)、彭水等地均有道观建置。寺观均主动选址于临近航道的城郊山林地[17-18]。但寺与观交错,选址并不重合,反映早期佛、道教义迥异而天然排斥。

图2 秦汉时期巴渝地区园林分布示意

先秦秦汉时期地区园林处萌芽起步阶段,以庄园别圃与寺观园林为重要类型。望“拔山”“龙洞”“朝天”等寺观之名而心晓其选址奇巧,因应自然稍事改造,形式较简单。庄园偏重生产实用,出土的明器反映其能够开陂塘以涵蓄水源并区划田圃,展现顺势布置的工程智慧与复合经营的集约思维。经果林为特色的官营别圃助于地区经济发展,江州郡治荔芰园“至熟二千石常设厨膳,命士大夫共会树下食之”[19]65,还兼具公共性质。

3.2 魏晋南北朝时期:缓慢发展,追求清灵景境

魏晋南北朝时地区战乱频仍,自李氏据蜀后“三州倾坠,生民歼尽”,秦汉时所建园林悉数破败,“府庭化为狐狸之窟,城郭蔚为熊罴之宿,宅游雉鹿,田栖虎豹”,昔日“桑梓之域,旷为长野”[19]894,地区人口“十不遗二”[8]71。

长期的混乱与苦痛使民众寻求精神寄托,地区宗教得以发展。“八王之乱”爆发后,道团联合流民集团反抗,建立了成汉政权。而其间道教中心偏移至关陇、江东地区,并在士族道士手中革新,其范式更趋成熟,又再传入巴渝与本土道派博弈,故谓“巴俗世道,尤重老子之术”[20]。此时的蜀地则迎来佛教第一个发展期,至北魏时于川东北开窟造像,影响巴渝。欲以佛教麻痹百姓思想坐致太平的统治者致使地区传教环境宽松,地区佛寺逐步壮大。南北朝相当时期内佛道两教矛盾激烈,梁陈时才渐至调和。此外,北方曾遭遇过大规模灭法运动,得益于地利险阻是时巴渝反成僧侣道士避难之所。

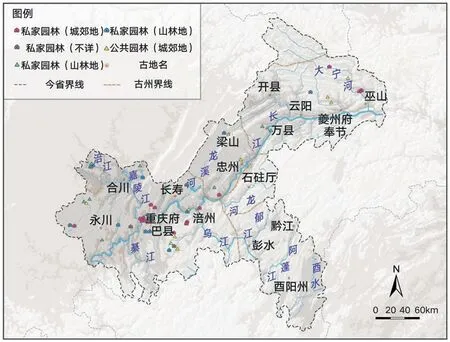

寺观在空间布局上呈现出“西浓东淡”“西多东少”的特点(图3),其中渝西片区最多,渝东北最少。此特点与佛道传播路径和自然地理条件相关,佛教从是时北方中心依靠甘陕入蜀古道先达川东北一线再入渝,道教的引入路径亦西汇于渝,故渝西成为寺观聚区。又因平行岭谷的陆路隔绝阻拦与水路艰险,故渝东北、东南寺观分布较少。水路关键性传播途径使得寺观仍多沿江选址,又因北岸地貌相对平阔且人居更为发展而分布居多。本土发展的道教以丰都平都山为中心。

图3 魏晋南北朝时期巴渝地区园林分布示意

魏晋南北朝地区园林缓慢发展,以寺观园林为主要类型。寺观建置规模较前代突破,多被“崇构”,巧妙择址。其园林营建擅用地宜塑造景境,被郦道元总结为风格“清灵”①。如涪州乐温县三元观“独古一峰,傍临江岸,前有龙潭,基址阔七八十亩,犹有石像、铁碑,石狮子,工用巧妙,不同于常”。再如晋代涂山禹庙远藉连绵峰峦、字水江篱,登临途中云岩泉涧、曲盘鸟道与苍天古松,氛围幽谧;刘宋时温泉寺选址宝峰山,山下有峡,寺旁飞瀑峭壁,藉声塑境。寺观选址的山林偏好促进山岳开发,为地区公共园林发展奠定基础。

3.3 隋唐时期:多元积累,融注文质情调

安史之乱后仕宦旅寓巴渝促使地区私家园林与林圃发展。如杜甫巫峡寓居3年先借住再营园,休养过程中识得“千树橘”,营建赤甲宅并购置东屯稻田。767年夏初修建的瀼西草屋有果园40亩(约2.67hm2),草屋七八间,宅围数十亩菜地,园中亦种柑橘形成“婆娑-院香”之景境。至迟于767年9月完成的东屯茅屋,有稻田11亩(约0.73hm2),草屋几间。

受仕宦影响,地区文化氛围渐浓,书院园林始现,唐贞观时大足县南岩书院是见诸文献的巴渝首座书院。高僧雅士钟情游历,促使“登高-远眺-寄怀”赏景范式形成,春行、雨行、寻登,舟游、夜游、坐游等多维游览途径被引入。地区山川古迹被深刻赏识,风景中被蕴蓄生活情趣与文质情调,还发展出以石刻洞窟、花卉林木为主要景观要素的公共园林多元开发方向。“始之于仁,适之于人”的理念已融入地区公共园林建设中,影响及于宋[21]275。

隋唐尊教,佛道并举,又地区寺观分布偏远受会昌灭法影响甚微,故总体上得以拓展。据统计,此时期寺观园林有123处,除集中长江干流沿线,也顺支流有所深入(图4)。渝西佛庙增长最快,渝东北亦有所增长,已形成以巴县(今重庆市区)与忠县为中心集聚的布局特点,且在数量上占绝对优势。渝东南地区因地形险峻,开化程度有限,仅在彭水、黔江有寺院建设。道观则有沿长江主干向渝东南牵引之势,从数量上看彭水、巫溪等地“道胜于佛”。寺观继续选址郊野山林[21]6233,回应山地地形而分置并运用植物塑境。如忠州巴台寺为“上寺”,理景上“与山相对”“以望江南”,治平寺为“下寺”以“柳”闻名[22]。夔州奉节县卧龙山真谛寺处烟霞山嶂间,以“冻泉依细石,晴雪落长松”为特色[23]。

图4 隋唐时期巴渝地区园林分布示意

隋唐时期地区园林多元积累。中唐以后,名士高僧旅寓巴渝使得地区园林发展中融注“文质”情调。如私家园林选址多具“高斋”特点②,宅园林圃相依共营并以“深秀”为景境特色③,以“幽居”为栖居目标④,将“归田拙养”作为内涵追求⑤。士愿而劝学之背景下书院始现。寺观园林建设除关注内部清灵外,更加主动联系四围形胜而理景。公共园林多元化、文质化、众乐化的实践取向更标志巴渝园林跳脱内向封闭而走向开放包容,反映有识之士们寻求平等与自由交往的栖居理想。

3.4 宋元时期:技艺全面跃升,兴盛而衰

宋代为封建理学集大成时期,北宋时“崇文教,抑武备”,两宋之际如尹焞、谯定、㬊渊、阳枋等理学家于巴渝传播易学,不少书院设立。据统计两宋时共建书院14所,约占是时巴蜀书院一半,其分布尤以当时地区经济繁荣、交通便利的嘉陵江沿岸合川铜梁片区和长江三峡夔州府片区最为集中(图5)。北宋时书院建置明显少于南宋,应与政治中心的南移与南宋名儒朱熹《白鹿洞书院揭示》学规文本的确立与范式意义有关。而元时见于史料的书院仅龙凤与虎山。近年考古发掘的合川范家堰遗址很可能为南宋抗蒙战争期间合州州学所在[24],考古信息反映其核心建筑的设置因循南宋州学规制而又因应地形应变,还于跨院中依大池巧设园亭。

图5 宋时巴渝地区园林分布示意(除寺观园林外)

地区私家园林见诸文献的如南宋四川安抚制置使兼重庆知府余玠巴橘园;南川赛乐园,“有绿漪轩及赏心风月亭”;尹和靖于涪州建有三畏斋,“曲廊小轩甃石成池小桥亘之,莳竹开径,绕以石栏,泠绿蓊葧,景甚幽邃”。可窥是时营园求清宁之地,追求幽邃意境。

宋时地区公共园林进一步发展。北宋时巴渝已成四川第二大经济中心,南宋蒙古军先攻占四川,巴渝因地利成为区域中心,公共交往需求增大,游玩之风渐起。城内凿池筑亭,如有“香霏鉴湖”之胜的大足海棠池;城郊有巴县流杯池、万州鲁池与流杯池、彭水绿荫轩等。流杯池的多次出现反映流殇文化的蔓延影响与文质追求。再如潼南、大足、合川等地石刻建造活跃,公共园林依托石刻巧施,并综合寺庙、佛塔、水池、台地等组景,文人墨客游览与挥毫助兴使景成胜概,形成了集书画、题刻、造像艺术于一体的综合地景。至元代,公共园林发展停滞。

大量高僧大德的涌入促进地区宗教再发展,释、道、儒走向融合且渐趋世俗化。寺观多居山巅,园林营建融糅诸要素而灵活组景。如万州勒封院选址西山,“稍陟山半,竹柏荟翳,之门水泉潴为大湖,亭榭环之。有僧舍五区,其都名名曰勒封院,楼观重复,出没烟霏之间,而光影在水”;荣昌碧云寺前“一水澄泓回环曲抱,四时花木浓郁芬芳”,寺后以龟形巨石为特色。宗教世俗化发展下,选址城市场镇寺庙渐多。据统计,是时寺庙在28地192所,道观13地41所,总体从长江上游到下游呈递减之趋势。西部地区借助水系支流而数量最多,至下游巫溪、巫山等地则最少(图6),反映出是时地区西部航运开发水平较高。相较于唐,两宋巴渝寺观分布区域已大为拓展,基本实现“一县一寺(观)”。元以后,统治者政策收紧并推行藏传佛教,地区兴建寺观园林仅十余处。明玉珍攻下重庆后,为维护大夏政权专奉弥勒,后忙于内战,兴建寺庙多毁于战火。

宋元时期巴渝园林由盛及衰。两宋时地区园林类型齐备,营建技术跃升,“文质”风格更甚而达兴盛。统治者与地方官员欲以诗文教化士众,净化时俗,因而大量诗作名篇被刻于名胜崖石上,抑或刊布在园亭寺宇中,充分反映出两宋儒学复兴之文化取向,并意图于园林建设中强调明理合道观念。而蒙古国攻蜀南下灭宋致使南宋末年巴渝担负起“国之西门”的历史重任,数百年的园林硕果被毁。及至元代,地区园林一蹶不振。

3.5 明清时期:融会新盛,世俗取向显著

明初至明中叶由于生产恢复与经济发展,加上统治者支持,寺观园林得到发展,而明末清初的战乱对其造成打击。至清中后期,除新建外还得到士绅与民众募捐而重建,地区寺观园林进入高速发展阶段(图7)。至晚清时,地区寺观2 200余座,平均每县达70余座。

图7 清时巴渝地区寺观园林分布示意

书院园林在这一时期蓬勃。明太祖朱元璋初定天下便大力兴办各级官学[25],带起书院建设风潮,今可考的明代巴渝书院共23所。明末清初的移民浪潮使地区思想文化空前活跃,清统治者为统一思想亦重视文教,地区书院数量达182所(图8)。较之宋元,明清地区书院分布范围扩展,从宋元时9个府县扩展到17个府县。为普及教育,选址从山林向城镇延伸。书院园林多因应规制,亦能结合地形协同院落而设以组织功能。

图8 清时巴渝地区书院园林分布示意

政治和经济水平的提升使地区私家园林兴盛。明代私园多由官宦所建,清代商人地位提高,地区商业人口比重增加[8]192,商业发展不仅使物质生活提升,还带来奢侈风气,“乾隆初,士庶家不轻衣帛,后商家以奢侈相尚,人皆效尤”。富商成为营园主力并推动了其世俗化发展。

明清时期地区公共园林不再局限于游赏自然风光而更融入民众市井生活(图9)。除有消夏避暑的永川“石洞岩”、效仿白居易所造东坡园的忠州“四贤堂”等外,部分寺观园林在庙会活动的影响下,已经成为百姓的集会、娱乐场所。会馆还定期举办戏曲表演、聚会活动供民众参与。

图9 清时巴渝地区私家园林分布示意

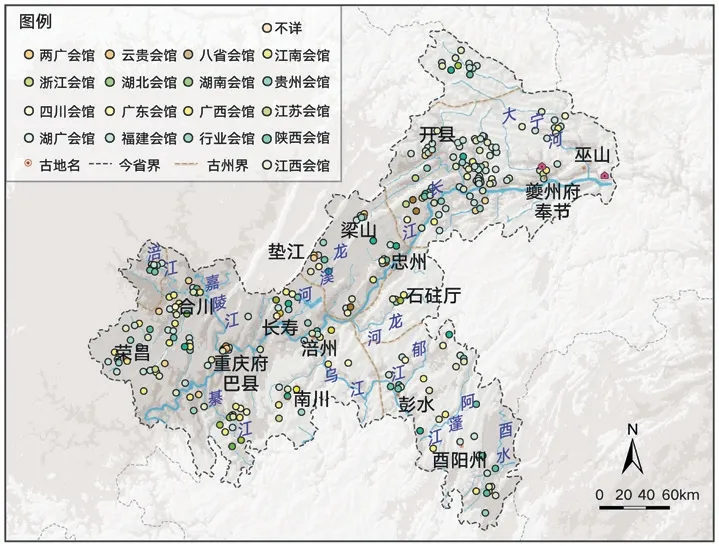

地区会馆园林是大规模移民活动和商业发展背景下的新兴产物。2次大规模移民入驻使地区社会结构深刻变化,为团结同乡、同行经营者适应陌生环境以争取资源,“会馆”应运而生,并于清中后期迅速发展。清时280余座会馆大多分布于政治中心、工商业城镇和水运交通节点等相对繁荣的地界(图10)。会馆园林兼具祭祀、会客、娱乐功能,风格气派华丽。如湖广会馆禹王宫傍长江而建,远眺南山之景,园内建筑飞檐翘角、雕梁画栋,极尽富贵繁荣。

图10 清时巴渝地区会馆园林分布示意

明清时期移民浪潮下多地区文化融会、经济繁荣,巴渝园林类型齐备、数量激增,分布甚广,迎来新盛。整体上看,“奢侈相向”风气与“追求享乐”的市井生活使得这一阶段地区园林“世俗化”特征明显,园林甚至成为展现经济实力和社会地位的“竞品”。加之不同类型园林建设中的相互参照与渗透,形成“折衷”的取向与“融糅”之风格。

4 结语

巴渝古代园林在特定的自然和人文环境下发展演进,是地区重要的物质文化遗产,亦是我国造园史的重要组成部分。发展脉络上,其历经了萌芽起步(先秦秦汉)、缓慢发展(魏晋南北朝)、多元积累(隋唐)、兴盛而衰(宋元)、融会新盛(明清)5个阶段。中唐以前,因开化较晚地区园林发展相对滞后。此后伴随川江航运开发与仕宦进驻,巴渝区域地位与经济水平不断提升,园林相应发展,于北宋中晚期迎来兴盛。然而,又在南宋末年抗蒙元战争、元末明初和明末清初的数次战乱中受挫,呈起伏态,直至清中期才得以恢复而走向新盛。不同园林类型发展时序有异,寺观园林自秦汉始稳步发展,建造数量始终高于同时期的其他园林。书院园林始现于唐代,兴盛于两宋,清代达到顶峰。私家园林经秦汉发端,唐代发展,至明清兴盛。公共园林自隋唐酝酿,至两宋时发展后一直延续。会馆园林则于清乾嘉时异军突起,还参与到封建社会后期直至近代的巴渝城镇形塑过程中。可见,“宗教”“仕宦迁徙”“移民政策”为影响地区园林类型与风格的重要“触媒”。而“航运”开发下的经济状况影响地区园林的发展与兴盛,地区“战争”则成为园林发展历史中难以为继的关键节点。

巴渝园林始终因应独特自然地理条件,反映识变以应对的营建智慧。其发展之初便以因应地形而设的台,顺应时节而制律的庄园别圃为发端,而后各类园林选址经营均紧密结合山林形胜、天然航道等有利条件。理法上充分因借“真山真水”“大山大水”,为满足功能需求运用“分层布局”“多轴统调”等手法安排控制,以平衡用地紧张还出现“竖落以拓”“省并经营”等特色手段,内部动线“萦岩”“靠崖”“折曲”而就势组织,游线与视线的脱开与交织颇具情趣。同时,还善用选址优势,结合定向对位与多维观望联系四围地景并扩大景域。综合演绎了巴渝园林独特的山地趣味、朴拙气质与“外向”性格,使其迥异于其他地域园林。应该看到,唐代以前地区园林经历由“实用组织”向“清灵”景境风格的转变,唐代以降“文质”情调显著增加,宋代更趋“浪漫”,而及至明清世俗化转向明确。因应地形、航运、军事防御等因素的整体环境观是进一步研究巴渝园林发展机制与理法核心的重要视角,有待后续深入讨论。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① 《水经注江水》载“《华阳记》曰:巴子虽都江州,又治平都,即此处也。有平都县(今丰都),为巴郡之隶邑矣。县有天师治,兼建佛寺,甚清灵”,道教建筑初名“治”为静室,“兼建”佛寺表现地区佛道矛盾渐至调和。

② 如宋陆游任夔州通判时就考察发现“(杜甫)三徙居,皆名‘高斋’。质于其诗,曰‘次水门’者,白帝城之高斋也;曰‘依药饵’者,瀼西之高斋也;曰‘见一川’者,东屯之高斋也”(陆游《东屯高斋记》)。

③ 南宋夔州通判于衡《东屯少陵故居记》中载:“东屯距白帝(唐时夔州城)五里,而近稻田,水畦延袤百顷。前带清溪(今草堂河),后枕崇岗,树林葱茜,气象深秀。”

④ 杜甫《晚》有:“人见幽居僻,吾知拙养尊。”

⑤ 入渝名士高僧隐居均重视农业劳动,如杜甫自诩“峡内归田客”(《从驿次草堂复至东屯茅屋二首》)“自觉省郎在,家须农事归”(《复愁十二首》),“朝廷问府主,耕稼学山村”(《晚》)。