红黑之间:魏晋南北朝佛教美术所见僧服易色考①

李 婧(华东师范大学 美术学院,上海 200062)

僧服颜色是僧俗外在区别之一,故佛教律藏对其有严格的规定。从现有材料来看,魏晋南北朝佛教美术所见僧服颜色在承继印度佛教传统的同时,还于不同时期多次改易。此前学界研究僧服易色问题往往基于史料记载,较少关注佛教美术材料。近年来,以邺城北吴庄佛教造像等为代表的新资料陆续面世,为僧服易色问题研究提供了新的视野。因此,本文拟在分析魏晋南北朝僧服颜色情况基础上,力图探明佛教美术所见僧服易色脉络与其中缘由。

一、印度僧服颜色与初传中国

早在原始佛教时期,释迦牟尼就已约束门下弟子着装,规定比丘可穿粪扫衣,目的在于治贪。随着僧团戒律条例不断完善,僧服颜色相关规定也陆续载之于文。印度佛教传入中国后,这些规定便成为中国早期僧服颜色制定的重要依据。

一般认为,巴利文毗尼藏是现存佛教律藏中较早者,其中《经分别》与《犍度》均载有原始佛教时期僧服颜色相关规定。如《经分别·波逸提》云:“得新衣之比丘,应取三种坏色中之一坏色,即青色、泥色或黑褐色也。若比丘不取三种坏色中之一坏色而着用新衣者,波逸提……‘青色’者,铜青或蓝青之二种青色。‘泥色’者,泥水色。‘黑褐色’者,云任何之黑褐色。”此言比丘若得新衣,需用青、泥、黑褐三色之一染就后方可穿着,若未遵循当堕地狱。《犍度·衣犍度》云:“尔时,六群比丘着深青衣、着深黄衣、着深红衣、着深茜色衣、着深黑衣、着深红蓝色衣、着深落叶色衣……世尊曰:‘诸比丘!不得着深青衣、不得着深黄衣……著者堕恶作。’”说明深青、深黄、深红、深茜、深黑、深红蓝等是比丘服饰禁用色。不仅如此,比丘尼服色也有类似规定。如《犍度·比丘尼犍度》言:“尔时,六群比丘尼着全青衣、全黄衣、全红衣、全茜色衣、全黑衣、全红蓝色衣、全落叶色衣……世尊曰:‘诸比丘!比丘尼不得着全青衣、全黄衣……著者堕恶作。’”比丘尼禁用服色除与比丘相同之外,还增加了落叶色。原始佛教时期僧服可用色仅三种,但禁用色多达七种,反映僧服用色规定之严格。

佛教传入中国后印度僧服颜色相关规定亦有译出。曹魏康僧鎧译《昙无德律部杂羯磨》是现存汉译早期律藏之一,其文较早介绍了僧服用色,即比丘可穿三种坏色衣。三种坏色衣即前述青、泥、黑褐。律典虽有译出,但汉地僧团制定的戒规中却未见坏色衣相关记载。汉地僧团戒规制定较早在东晋道安带领下完成,内容有三条:一,行香定坐讲经之法;二,六时行道饮食唱导之法;三,布萨差使悔过之法。这些内容均未提及僧服,说明当时汉地僧团或尚处于整肃仪轨阶段,暂时无暇顾及僧服颜色,所以出现律藏译出但实际戒规未述情况。

僧服用色虽暂未见于早期汉地戒规,但其面貌在佛教文献与佛教壁画中有所保留。《牟子理惑论》记载了汉地僧人袈裟颜色:

问曰:黄帝垂衣裳,制服饰……今沙门剃头发,被赤布,见人无跪起之礼,威仪无盘旋之容止,何其违貌服之制,乖搢绅之饰也。

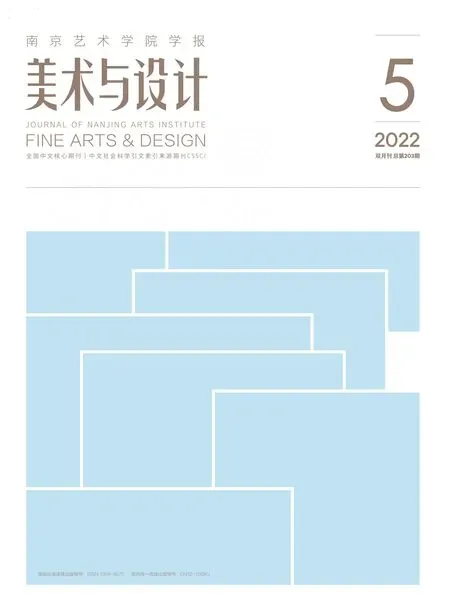

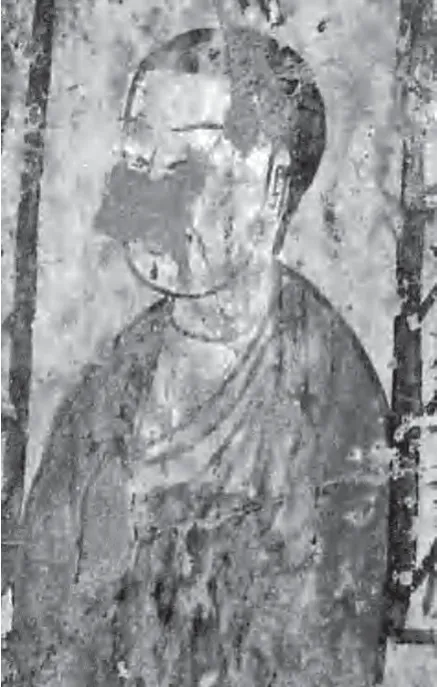

沙门“披赤布”意为僧人衣赤色袈裟。此书大致完成于三国。说明至迟三国时期来华僧人或汉地僧人袈裟颜色为赤。这种赤色袈裟在西域早期佛教美术遗存中也有体现。如现存新疆米兰佛寺壁画残片中有一幅“释迦牟尼与六弟子像”,是目前保存较完好的早期僧人画像,制作年代约为公元300年,正值中原西晋时期(图1)。壁画共绘六位比丘,其中年迈比丘衣褐色袈裟,三位年轻比丘衣赤色袈裟,还有一位年轻比丘衣青色袈裟,剩余一位年轻比丘仅绘头部未见身形。壁画所见赤色袈裟恰与《牟子理惑论》所言僧人衣赤服相契合。律藏规定僧服不得使用赤色,但赤色僧服却在中原与西域都有出现。这些现象说明赤色僧服出现与律藏无关而是另有所据。新疆米兰地处北方丝绸之路南道咽喉,其不仅是古代中国与中亚各国交流往来要道之一,而且也是犍陀罗佛教传入中国的重要路线之一。那么,米兰壁画所见赤色袈裟是否与犍陀罗佛教有关?

图1 释迦牟尼与六弟子 公元300年 米兰第3佛寺出土 印度国家博物馆藏

中国佛教史籍与汉译南传律藏都对犍陀罗僧服颜色有所记载。佛教史籍以玄奘《大唐西域记》所述最为翔实。卷1《梵衍那国》载,梵衍那国(今阿富汗巴米扬)城东释迦涅槃像再东南处有一佛寺,寺中藏有一件商诺迦缚娑(阿难弟子)的绛赤色九条布袈裟。卷2《那揭罗曷国》载,那揭罗曷国(今阿富汗贾拉拉巴德)东南方向醯罗城中有一宝函,宝函内置一件释迦如来僧伽胝袈裟,色黄赤。这两国正是位于古犍陀罗地区。玄奘所书既有听闻也有见闻,其间或有附会不实之处。但是,汉译南传律藏《善见律毗婆沙》也记载了赤色袈裟现于古犍陀罗地区的情况。其言,阿育王时代末阐提至罽宾国、犍陀罗国传教时身穿赤衣。末阐提是说一切有部早期代表人物之一,也是罽宾佛教创始人。其衣赤色袈裟传教,或在一定程度上影响罽宾国僧服颜色。而这与玄奘所述古犍陀罗地区现赤色袈裟相吻合。鉴于犍陀罗佛教有通过丝绸之路南道传入中原的可能,加之汉晋僧服颜色又与犍陀罗僧服颜色一致,不难判断汉晋僧服为赤是犍陀罗佛教影响的结果。

值得注意的是,印度佛教传入中国之前各部派僧服颜色除赤色外还有其他颜色。《大比丘三千威仪》详细记载了各部派袈裟颜色:如萨婆多部(说一切有部)著绛色,昙无德部(法藏部)著皂色,迦叶维部(饮光部)著木兰色,弥沙塞部(化地部)著青色,摩诃僧祇部(大众部)著黄色。说一切有部、饮光部以及汉晋僧服颜色虽有差异,但总体都是赤色系,而其余三部服色却与汉晋僧服大相径庭。贵霜时期,这些部派中以说一切有部和法藏部实力较强。二者都曾对西域佛教产生过深远影响。那么,二者服色都有通过西域转入中原的可能性。换句话说,汉地僧人在面对“应著何种颜色袈裟”的问题上具有选择权。无独有偶,汉魏道服颜色亦为赤。这种巧合说明汉地僧服颜色也有受道服影响的可能,应是僧徒为减少传教阻力而作出的选择。

由上可知,原始佛教时期僧服颜色已有规定,至佛教传入中国后相关内容也有译出。律藏虽然明令比丘、比丘尼仅能穿青、泥、黑褐三种坏色衣,但实际上僧服颜色并未严格依此执行,绛色、赤色、皂色等应有尽有。汉地佛教初兴之时,僧服颜色受犍陀罗佛教与道教双重影响而为赤。随着汉地佛教发展,僧服颜色多次改易,第一次即现于东晋十六国时期。

二、从红到黑:戒律与僧服易色

佛教历经汉魏西晋发展过后已积累一定信众基础。至东晋十六国信众群体逐渐扩大,除士大夫支持佛教之外,少数民族政权统治者也对高僧礼遇有加。在此背景下,南北地区佛教戒律译介与讲说逐步展开,僧服颜色正是在此契机下发生改易。

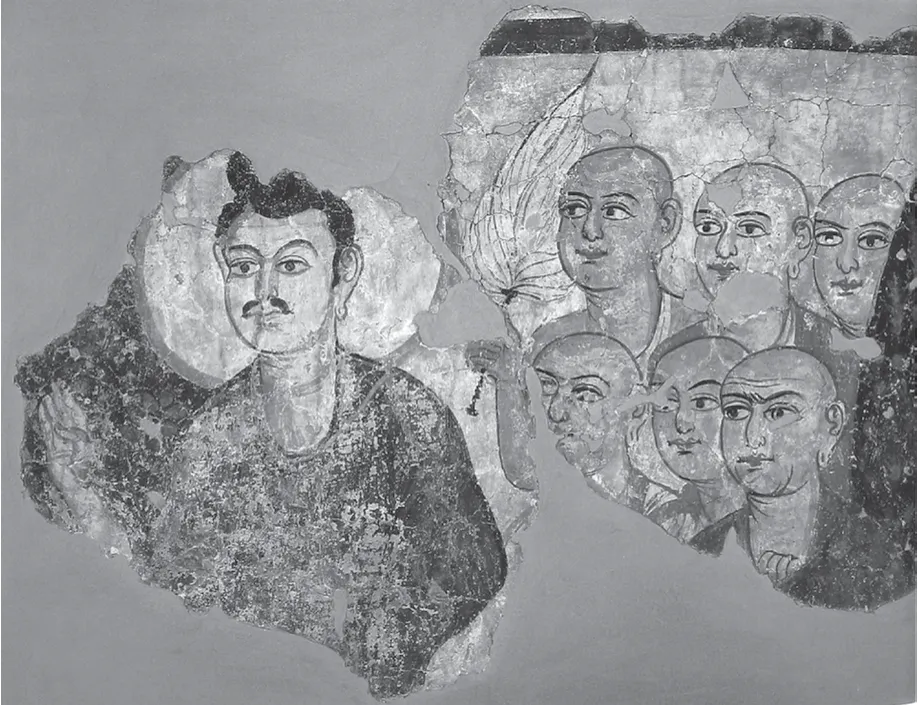

西秦建弘元年(420)开凿的炳灵寺第169窟壁画中绘有一位僧人,其较完整地再现了十六国僧服颜色样貌(图2)。图中僧人身穿一件袒右肩黑色袈裟,足穿黑色短靴。其黑发细目与前米兰壁画僧人高鼻深目形成对比,说明其并非西域人;同时,黑色短靴显示其亦非汉族人士。综合考虑,该比丘很可能是中国北方少数民族,或为汉地出家僧。石窟寺壁画颜料呈现黑色一般有两种可能性:其一,调色中使用了铅丹,铅丹氧化过后呈现黑色。其二,原本用色就是黑色。该比丘除袈裟晕染黑色之外,在头发、眉眼、足靴甚至轮廓勾勒处都使用了黑色。不仅如此,其右边绘制的三位在家众的头发、衣裙、鞋子也呈现黑色。这些共同点说明黑色应是原本色而非氧化色。同时,佛教史籍也记载了十六国汉地僧人穿黑色袈裟。如十六国比丘尼智贤“及在缁衣戒行修备,神情凝远旷然不杂”,“缁衣”即出家众。缁,《说文解字》释言“帛黑色也”,故缁衣即黑衣。如此看来,十六国汉地比丘、比丘尼服色已由赤变黑。

图2 黑衣比丘 西秦建弘元年(420)炳灵寺169窟北壁

北魏僧服颜色继续使用黑色,主要见于莫高窟第263窟北壁东侧供养僧人(图3)、第251窟南壁说法图主尊右侧胁侍弟子(图4),还有第257窟南壁“沙弥守戒自杀缘品”,尤以第257窟最具代表。众所周知,该窟“沙弥守戒自杀缘品”是中国现存最早的佛教戒律画。沙弥形象见于四处:第一处在剃度时,沙弥身穿青色袈裟,衣边黑色点净;同时,老和尚身穿黑色袈裟,衣边青色点净(图5)。第二处在沙弥聆听师父教诲时,袈裟颜色如前(图6)。第三处在沙弥遇见少女时,沙弥身穿红色袈裟,衣边青色点净(图7)。第四处在沙弥尸身火化时,沙弥身穿黑色袈裟,衣边青色点净(图8)。沙弥袈裟颜色历经青、红、黑之变,分别对应“初为沙弥”“破戒”“成道”三段经历。此三色也应是原本色。因为青色颜料源于青金石,无论经年几许都不会变色,且红与黑大面积晕染僧服,若非原本色,色泽应早已参差不一,而不会产生现在这般颜色均匀的视觉效果。这些颜色作此安排,显然是画师欲以此向信众展现经文主旨,即宣扬僧徒恪守戒律的重要性。北魏僧服为黑不仅体现在壁画中,于史亦有征。如《魏书·释老志》载,永平元年(508)世宗下诏:“緇素既殊,法律亦异。”缁素即黑白,对应僧俗。说明北魏佛教现实社会中僧服颜色也为黑。可见,壁画中黑色僧服是北魏佛教现实社会僧服颜色的真切写照。

图3 莫高窟263窟北壁僧人 北魏

图4 莫高窟251窟南壁弟子北魏

图5 莫高窟257窟沙弥守戒自杀缘品-沙弥剃度 北魏

图6 莫高窟257窟沙弥守戒自杀缘品-沙弥受教 北魏

图7 莫高窟257窟沙弥守戒自杀缘品-沙弥少女初识 北魏

图8 莫高窟257窟沙弥守戒自杀缘品-沙弥荼毗 北魏

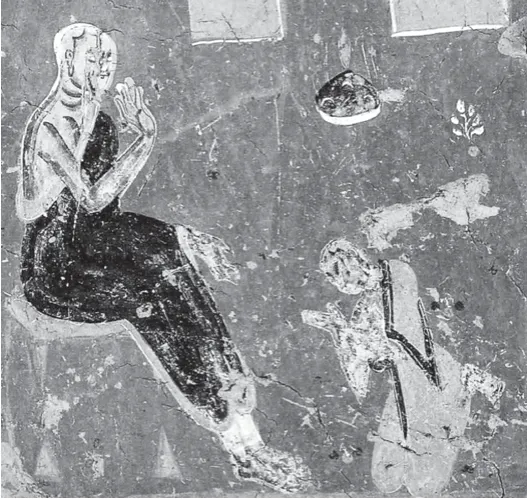

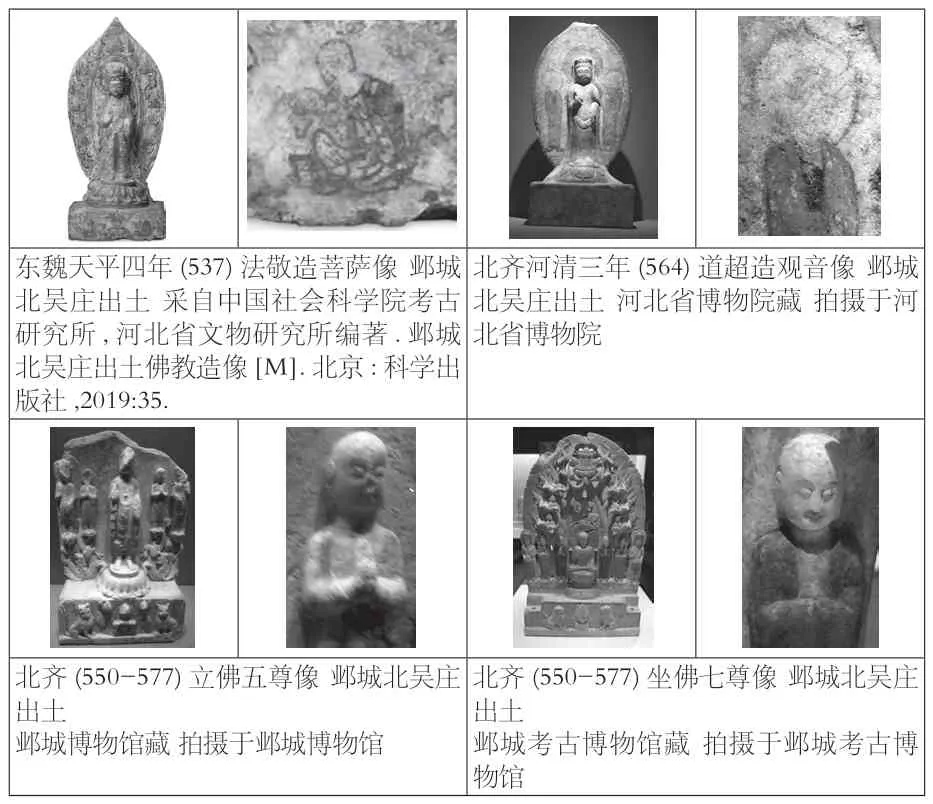

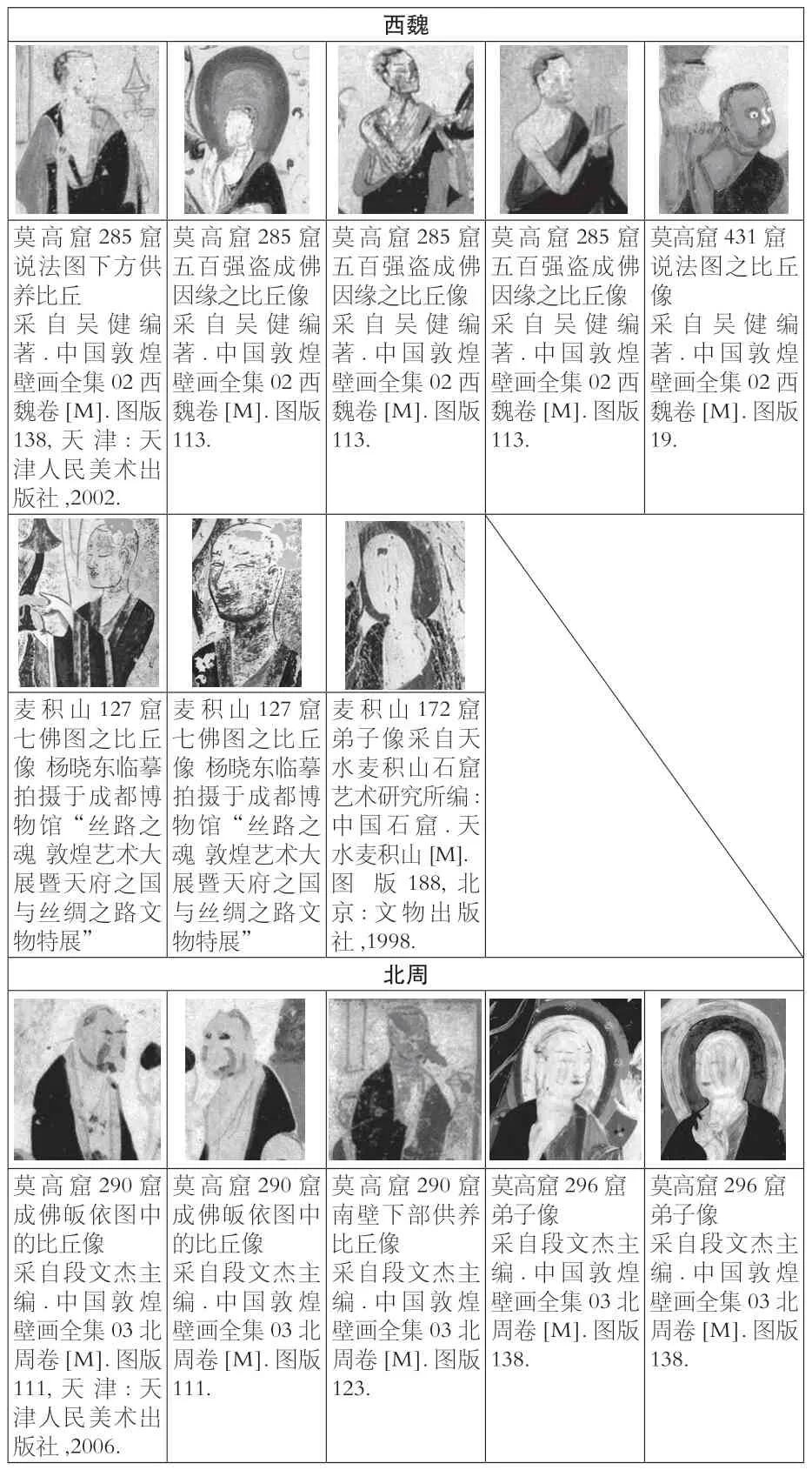

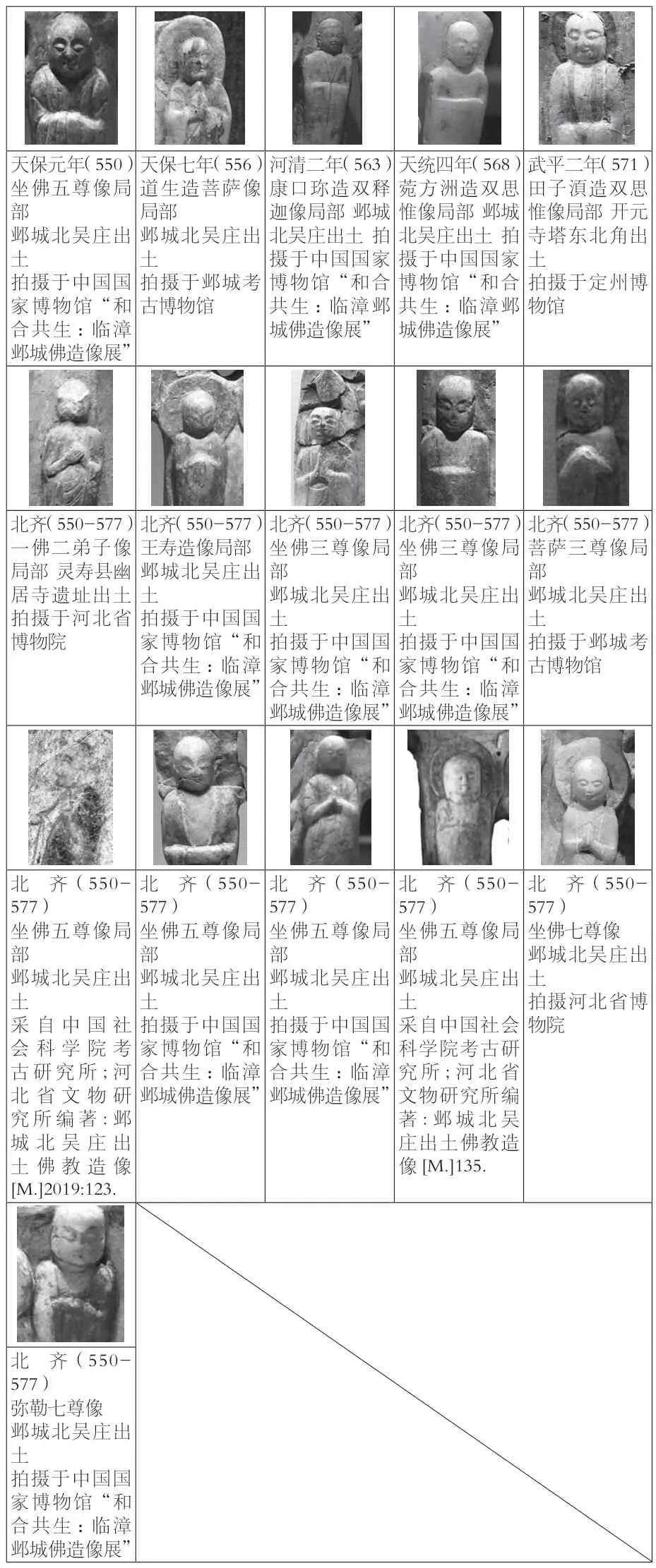

东魏北齐与西魏北周佛教美术中部分僧服颜色亦为黑。据不完全统计,东魏北齐佛教美术所见黑色僧服较少,共计4例,而西魏北周共计17例。现将二者情况列表如下。

表1中两例北齐造像未有纪年,现据其样式判别年代。北齐(550—577)立佛五尊像背屏未见当时盛行的透雕与高浮雕装饰,基座正面也未见神王,反映其风格尚从东魏向北齐转变。目前所见基座出现神王胁侍较早像例或为天保六年(555)刘庆宾造双释迦佛像(图9)。以此推断此像制作年代或在天保六年(555)之前。北齐(550—577)坐佛七尊像背屏装饰的飞天托塔与飞天捧花环样式常见于天保与河清年间。但此像基座正面也未见神王胁侍,因此推测其制作年代大致在天保元年(550)至天保六年(555)之间。由此可知,东魏北齐佛教美术所见黑色僧服主要集中出现于魏初与齐初。

表1 东魏北齐黑色僧服统计表

图9 刘庆宾造双释迦佛像 北齐天保六年(555)曲阳修德寺出土 北京故宫博物院藏

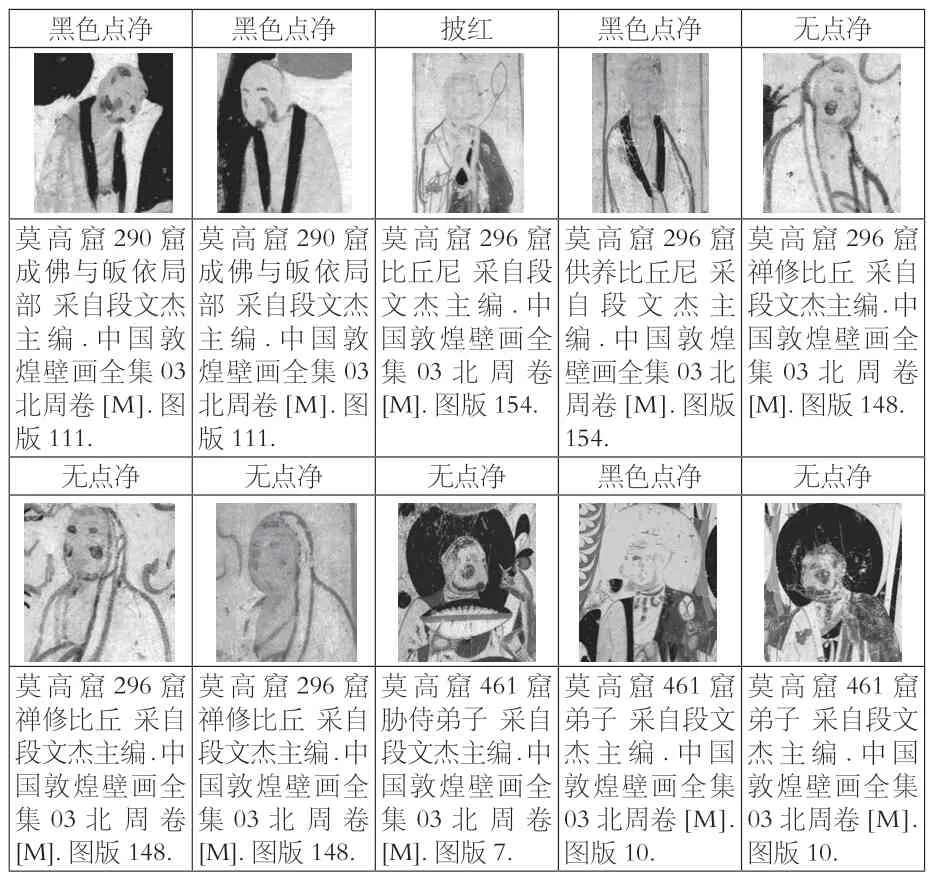

表2所见西魏北周黑色僧服点净颜色较北魏更丰富。北魏点净多见青色,西魏点净在北魏基础上新增宝蓝,北周点净在前二者基础上新增黄色。此外,北周黑色僧衣外还披有红色、黄色偏衫,如莫高窟290窟比丘像与莫高窟296窟比丘像。

表2 西魏北周黑色僧服统计表

莫高窟296窟弟子像采自段文杰主编.中国敦煌壁画全集03北周卷[M].图版175.莫高窟299窟弟子像采自段文杰主编.中国敦煌壁画全集03北周卷[M].图版176.莫高窟428窟弟子像采自段文杰主编.中国敦煌壁画全集03北周卷[M].图版58.麦积山22窟正壁龛内左胁侍弟子采自天水麦积山石窟艺术研究所编.中国石窟 天水麦积山[M].图版217.

南朝僧服也是黑色。如刘宋元嘉年间(424—453)高僧慧琳就有“黑衣宰相”之称。萧齐时期,荆州僧主释僧慧与释玄畅并称“黑衣二杰”。梁武帝萧衍作《断酒肉文》言:“匡正佛法是黑衣人事。”可见,南北政权之下的僧服颜色皆已改赤为黑。依据戒律,这些黑色理论上不应是纯黑,很大程度上应是一种泥(黑泥色)或若黑色。但由于正黑、泥黑、若黑在视觉上差异较小,一般很难真正区分,连同时人也难以区别,索性直称僧人为“黑衣”或“缁衣”。

学界关于僧服由赤转黑原因早有讨论,主要观点有二:其一,认为受道服影响。如前所述,汉魏以来道家法服并非缁色而是赤色,至晋宋时道服方由尚“赤”改为尚“褐”。显然,僧服由赤改黑与道服无关。其二,认为三国时期平民穿白衣,僧服为黑是有别于俗服。此说虽有道理,但并非主因。原因在于两晋南北朝俗服一直为白,僧俗若需用黑白区别则在汉魏便可实行,何以至东晋十六国才改赤为黑?可见,僧服由赤变黑另有原因。

东晋十六国僧团加强弘律应是僧服改赤为黑的主因。其时,以《四分律》《十诵律》《摩诃僧祇律》在内的诸部律藏相继传译于南北。北方以鸠摩罗什等为代表的高僧不仅云集长安先后译出各部律藏,而且常为时人讲诵,一时间长安城内律众云集。南方也不乏弘律高僧,如著名求法僧人法显归国后与印度僧人佛陀跋陀罗共译《摩诃僧祇律》;罽宾律师卑摩罗叉更是在长安弘律后转入江陵大弘律藏。这与三国西晋少量律藏译出的情况形成鲜明对比。加之,南北两地行禅之人颇多,禅法与戒律关系密切,导致僧团更加重视戒律的弘扬与实践。在此背景下赤衣改为黑衣,一则符合律典,二则可与俗服区别,三则可与道服区别。由此,服色改易机缘成熟,黑衣取代赤衣遂盛于南北。

颇为有趣的是,北朝僧服颜色还呈现出多元样态,除黑色之外还有青色。如前述莫高窟第257窟“沙弥守戒自杀缘品”中,沙弥在破戒前身穿青色袈裟。麦积山第76窟左壁所绘供养比丘服色与此沙弥一致(图10)。青色僧服早在米兰佛寺壁画中已有出现,但因画面内容单一服色含义尚不明朗。北魏石窟寺壁画所见青色僧服均绘制在特定场景之中,其服色含义或许可知一二:首先,第257窟青色僧服分别见于沙弥剃度与受教两个场景之中,其中均有身穿黑衣的老和尚。至沙弥荼毗时服色从红变黑,与老和尚袈裟色一致。这些现象说明资历尚浅的僧徒穿青衣,资历较高或功德圆满的僧徒穿黑衣。其次,第76窟青衣比丘绘于黑衣比丘身后,且青衣比丘体量小于黑衣比丘。一般而言,在现存中国佛教供养人图像之中,高僧或地位较高的供养人常现于列队之首,且二者尺幅往往较于其余供养人更大。如此做法是为突显二者地位之高。依此,第76窟青衣比丘地位应低于黑衣比丘。最后,前述南北史籍中如慧琳、玄畅这般高僧皆被时人称为“黑衣”而非“青衣”,说明高僧一般穿黑色僧服。以此推之,资历较浅的比丘服色应为青。

图10 麦积山76窟左壁供养比丘 北魏

图像中以服色区别僧人身份应源于北魏僧官制度。中国早期僧官制度完善于北魏:如中央僧团设立沙门统、都维那之职,地方又设州、镇维那,各寺院还设立寺主。既然僧官职位有高低之分,那么用僧服颜色区别职位高低无疑是最直观且便捷的方法。这种方法在元明时期也有延用。如元朝至元二十三年(1286)朝廷下诏讲寺僧人在佛教仪式中穿红袈裟,寺院住持长老穿黄袈裟,其余僧人只能穿茶褐色袈裟。明朝朱元璋于洪武十四年(1381)规定僧录司官袈裟绿纹,饰金。

总而言之,东晋十六国弘律与禅定弥盛,使得僧团愈发重视践行戒律,从而提高了戒律对僧徒行为的约束力,促使僧服颜色由赤转黑。降至南北朝,僧服颜色延续东晋十六国旧制同时,北魏僧服颜色还呈现出多样化特征。服色多样化是佛教僧官制度完善下的产物,尤其是用颜色区别身份阶层,更是佛教僧服制度趋近“官品服色制度”的重要表现。正因如此,戒律对服色的约束力开始下降,皇权对服色的约束力开始递增。而此要从北朝僧服再次由黑变红谈起。

三、由黑变红:皇权与僧服易色

东魏北齐、西魏北周僧服颜色虽承继北魏,但也出现一定程度上的改易,具体表现为:东魏、西魏、北齐再现赤色僧服,北周新见黄色僧服。赤色与黄色都是正色于律明令禁止。然而,两种服色在东魏北齐和西魏北周佛教美术中频频出现,其中原因值得探讨。

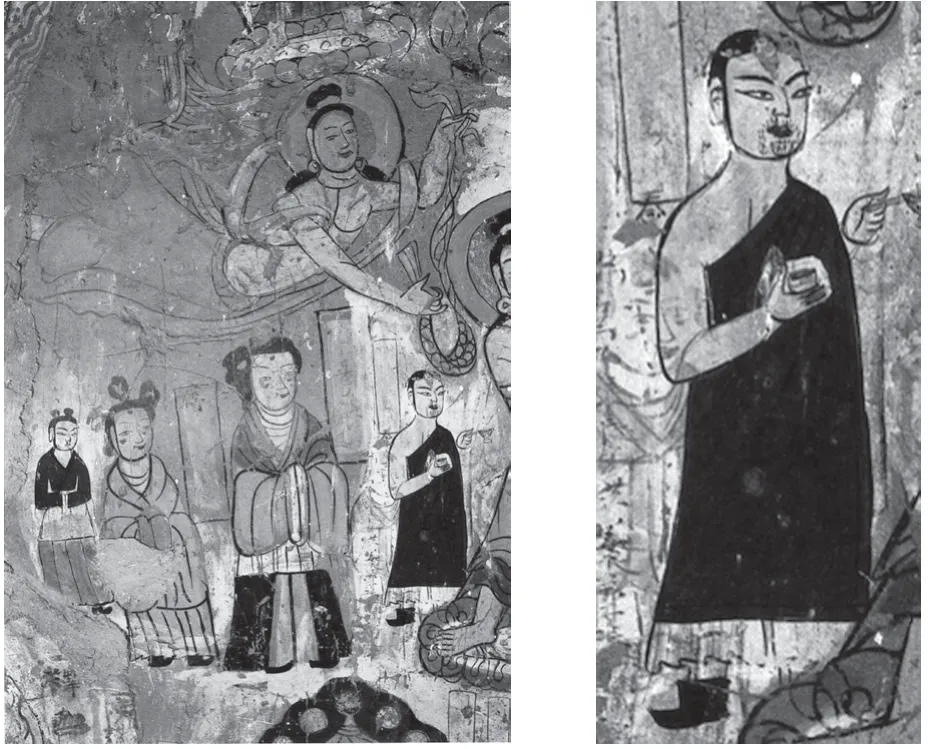

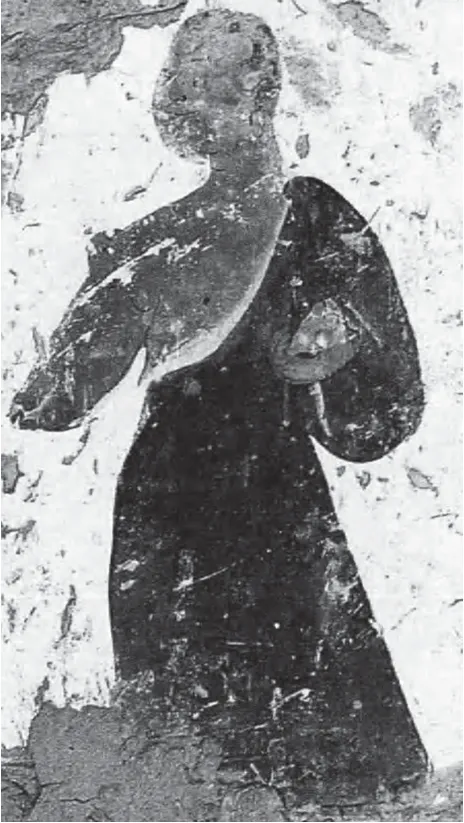

据不完全统计,东魏佛教造像中有4例绘制或雕刻了僧人形象,分别是天平四年(537)法敬造菩萨像、武定三年(545)惠判等造观世音像(图11)、武定四年(546)王元景造弥勒像(图12)以及武定五年(547)弄女等造弥勒像(图13)。除法敬造像僧服为黑之外,其余3例僧服颜色均为赤。法敬造像年代在东魏之初,僧服为黑说明尚遵循北魏旧制。其余3例年代集中于东魏中后期,均使用僧服许久未见的赤色,说明旧制已被打破。一般而言,佛像造立基本有僧人指导。换句话说,僧服涂绘赤色或是在僧徒授意之下完成。赤色僧服同样见于西魏佛教美术之中,如莫高窟第285窟壁画中度恶牛缘、释迦多宝说法、供养人像、五百强盗成佛因缘等皆绘赤衣僧人形象(图14)。千佛洞第3窟正壁供养弟子(图15)和麦积山第117窟左胁侍弟子(图16)像也都身着赤色袈裟。

图11 惠判等造观音像 东魏武定三年(545) 邺城北吴庄出土

图12 王元景造弥勒像 东魏武定四年(546) 邺城北吴庄出土

图13 弄女等造弥勒像东魏武定五年(547) 邺城北吴庄出土

图14 莫高窟285窟 度恶牛缘之比丘像 西魏

图15 千佛洞第3窟正壁弟子像西魏

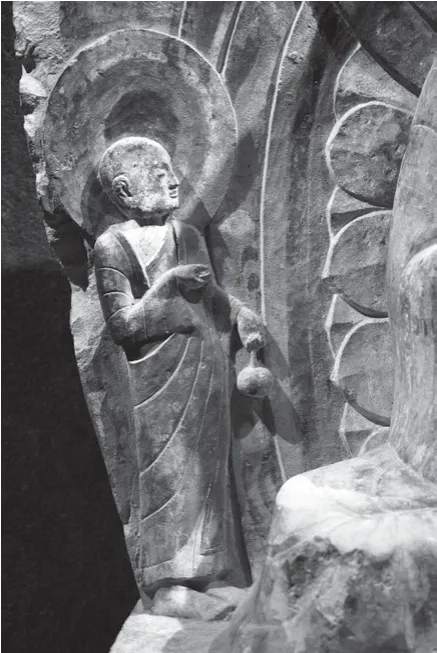

图16 麦积山117窟石雕佛坐像之右胁侍弟子 西魏 复刻品

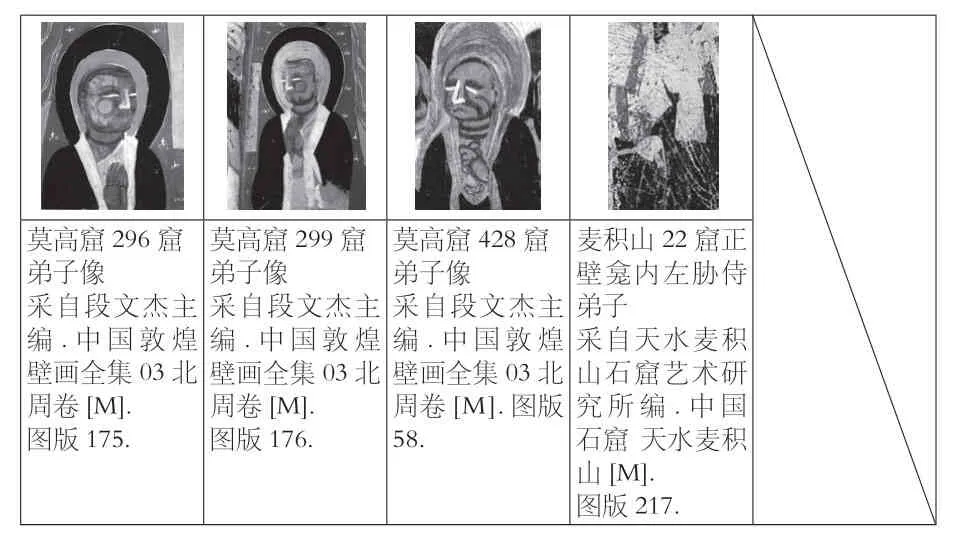

东西二魏僧服涂绘赤色,说明当时佛教社会中僧服或已为赤。赤色僧服重现反映戒律对僧团约束力降低。之所以会出现这种情况,很大程度上与北魏末年僧团混乱、僧纲败坏有关。据《洛阳伽蓝记》载,北魏永平三年(510)“洛阳男儿急作髻,瑶光寺尼夺作婿”。瑶光寺是北魏皇家寺院,其僧尼竟违背戒律争相婚配,可见其时洛阳僧纲败坏,早已是“僧制徒立,顾利莫从者也”。高欢迁都邺城后,僧尼猥滥问题依旧未得解决。不仅如此,僧服制式也与俗众无异,僧俗服饰混为一谈。在此情势之下,法上出任沙门统并按僧纲律典重新制定僧服样式以令道俗相异。法上僧服改革内容虽今无从考究,但颜色作为僧服重要部分,想必改革有所涉及。然而,法上僧服改革成效似乎不佳。此次改革时间或在兴和二年(540)至武定七年(549)之间。但前举武定年间(543—550)造像所见服色多是赤色。这种情况持续至北齐。现将北齐佛教美术所见赤色僧服制表于下,以窥其貌。

以上所举16例北齐造像,除田子湏造双思惟像出土于开元寺遗址、一佛二弟子出土于石家庄灵寿县之外,其余14例均出自邺城北吴庄。如上节所述,黑色僧服像例主要见于北齐初年,此距法上僧服改革时间不远且又现于邺都,说明法上改革还是有一定影响力。但从赤衣多于黑衣可知改革效力不大。法上曾于天保年间(550—559)任大统,僧界地位甚高。既是如此,其肃清赤色袈裟理应没有障碍,但从造像情况来看却不尽人意。出现这种局面要从北齐皇权与佛教之间关系谈起。

北齐文宣帝高洋是中国佛教历史上有名的崇佛者,其在位“十年之中佛法大盛”。高洋推崇佛教除个人信仰之外,政治考量也非常明显。佛教僧徒在高氏政权建立过程中曾给予强有力支持。这不仅为佛教发展取得良好政治环境,而且也将高氏家族与僧团紧密结合在一起。二者关系看似牢不可破,却因一句谶言引发嫌隙。事情起因于高齐崇佛抑道。道士们遂作“黑衣之谶”预言“亡高者黑衣”,意为覆亡高氏政权者沙门也。由于历代王朝更迭过程中谶言都起到重要造势作用,因而政治家颇为重视与忌惮,所以“亡高者黑衣”一出便引起高洋重视。加之,佛教势力日盛令高洋猜忌之心渐生,进而欲诛杀以僧稠为代表的北齐高僧,连同僧统法上也颇受谶言牵连。此即说明高齐对待佛教态度有所转变。由是佛教存续岌岌可危,末法思想随即兴起。在此环境之下,若僧徒再衣黑衣恐将加速灭教风险。又因齐德为木德、色尚赤。僧服改黑为赤大有合齐德、破谶言意味,由此得以护教免遭灭教。北齐僧服颜色出现“异色”的同时,北周僧服颜色也现“异色”,即黄色僧服的出现。据不完全统计,北周佛教美术所见黄色系僧服大致有10例,现列表为表4。

表3 北齐赤色僧服统计表

表4 北周黄色系僧服统计表

此前表2中北周黑色僧服有9例,而表4北周黄色系僧服有10例,显然黄色系僧服已出现与黑色僧服数量相当的迹象。黄色僧服独见于北周的原因亦与谶言有关。“亡高者黑衣论”对北周佛教也有影响。因北周为木德、色尚黑,此色与僧服颜色一致,故“亡高者黑衣”另一层含义就是北周灭北齐。加之,以张宾等为代表的道士们凭“黑释为国忌,以黄老为国祥”之说煽动宇文氏灭佛。于是,宇文氏命僧徒禁服缁色,改服黄色。所以,北周佛教壁画中突现一定数量的黄色僧服,原因应出于此。

结 语

魏晋南北朝僧服颜色经历了从赤变黑、黑变赤、再由黑变黄的过程。僧服颜色由赤变黑始于戒律要求,而从黑变赤再变黄则是皇权影响的结果。这说明在“不依国主则法事难立”的环境之下,北朝佛教与皇权虽有相辅相成的关系,但多数时间佛教还是受控于皇权,特别在僧服易色事件中尤为明显。这种情况在唐宋依然存在。如唐武则天按官职三品以上服紫规定,赐法朗等在内僧人紫色袈裟。此后唐宋佛教皆以赐紫衣为荣,反映皇权高于神权的一面。而紫色同时也是唐代高级官员常服颜色。僧人赐紫,无疑是官员服章制度与僧服制度的重叠,体现出儒家礼仪的服章制度对佛教的影响。

表1 中国社会科学院考古研究所,河北省文物研究所编著.邺城北吴庄出土佛教造像[M].北京:科学出版社,2019;邺城博物馆;河北省博物院;邺城考古博物馆.

表2 段文杰主编.中国敦煌壁画全集03北周卷[M].天津:天津人民美术出版社,2006;天水麦积山石窟艺术研究所编.中国石窟天水麦积山[M].北京:文物出版社,1998.

表3 定州博物馆;河北省博物院;邺城考古博物馆;中国国家博物馆“和合共生:临漳邺城佛造像展”;中国社会科学院考古研究所;河北省文物研究所编著:邺城北吴庄出土佛教造像[M],2019.

表4 段文杰主编.中国敦煌壁画全集03敦煌北周[M].天津:天津人民美术出版社,2006.

图1 田边勝美编.世界美术大全集东洋编[M].图版237,东京:小学馆,1999:236.

图2 甘肃省文物工作队,炳灵寺文物保管所编:中国石窟·永靖炳灵寺石窟[M].图版38,北京:文物出版社,1989.

图3 段文杰主编.中国敦煌壁画全集01敦煌北凉.北魏[M].图版71,天津:天津人民美术出版社,2006.

图4 段文杰主编.中国敦煌壁画全集01敦煌北凉.北魏[M].图版92.

图5 段文杰主编.中国敦煌壁画全集01敦煌北凉.北魏[M].图版148.

图6 段文杰主编.中国敦煌壁画全集01敦煌北凉.北魏[M].图版149.

图7 同上.

图8 段文杰主编.中国敦煌壁画全集01敦煌北凉.北魏[M].图版151.

图9 李静杰;田军编著.定州白石佛像[M].台北:财团法人觉风佛教艺术文化基金会,2019:312.

图10 甘肃省文物考古研究所主编:中国敦煌壁画全集11敦煌麦积山炳灵寺[M].图版71,天津:天津人民美术出版社,2006.

图11 拍摄于中国国家博物馆“和合共生——临漳邺城佛造像展”.

图12 中国社会科学院考古研究所;河北省文物研究所编著.邺城北吴庄出土佛教造像[M].北京:科学出版社,2019:23.

图13 中国社会科学院考古研究所;河北省文物研究所编著.邺城北吴庄出土佛教造像[M].53.拍摄于中国国家博物馆“和合共生——临漳邺城佛造像展”.

图14 吴健编著.中国敦煌壁画全集02西魏卷[M].图版124,天津:天津人民美术出版社,2002.

图15 甘肃省文物考古研究所主编.中国敦煌壁画全集11敦煌麦积山炳灵寺[M].图版148.

图16 拍摄于常州博物馆“东方微笑 麦积山石窟艺术展”.