动介兼类词“给”的历时演变和分类依据

帅佳敏

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

一、现代汉语共时层面中“给”不同词义间的历时关系

从“给”字左“糸”右“合”的字形来看,《说文解字》中“给,相足也。从糸,合声”的释义并不是“给”最初的意思。朱骏声提出,“此字当训相续也,故从糸”,认为“给”的本义是“相续”的说法更贴合字形。当“给”续的事物不再局限于丝时,语义逐渐扩大,“供给”义由此产生。“供给”本来就是一个给与的过程,由它引申出“给与”是顺理成章的。[1]“给”在《广韵》中注为“居立切”,属于深摄开口三等入声缉韵见母字,按语音规律应发展为[ti214]。[2]现代汉语中的“给[kei214]”是后起的读音,它和“给[ti214]”有共同的词源但由于读音分化而变成两个词,不放在兼类中讨论,本文只讨论现代汉语中读音为[kei214]的“给”。

“给与”义的“给”自先秦开始使用,但当时还不读[kei214],例如《春秋·国语·周语》“内官不过九御,外官不过九品,足以供给神祇而已,岂敢厌纵其耳目心腹,以乱百度”中的“给”。

把“给与”义作为“给[kei214]”最先获得的意义,从语法化角度讨论现代汉语中“给”常见义项间的关系可见,“给与”义的“给[kei214]”即“给1”,到清朝开始大量出现,但“给与”义动词虚化为介词引出受益对象的用法在先秦就有了。

例1 老残给1 了他二十两银子安家费。(《老残游记》十九回)

例2 所欲与之聚之。(《孟子·离娄上》)

例2 中动词“与”出现在“NP1+与+NP2+VP1(+补语)”结构中,句子的语义焦点后移到NP2,原结构重新分析,“与”从“给与”义动词虚化为引进动作受益者的介词。到清朝,“给与”义“给1”大量出现在上述结构中,和“与”发生方向相同的虚化。随着这种用法的泛化,“给2”用于引介受益者的介词用法逐渐固定,“给”原有的动词义在一定程度上发生转移,“给2”被译为“替、为”,出现的句法环境仍受“给与”义制约。

例3 热热的很好,你给2 我斟上凉着。(《七侠五义》六十一回)

唐朝时“给与”义动词就能和其他动词构成连动式结构,表“给与”,例如《唐代墓志汇编续集》中“降赦与中书薛令君及当时文匠数人制郊庙乐章”中的动词“与”。句中动词“与”在“V+与”结构中“给与”义减弱,语义焦点由另一个动词承担,这时句法框架表现为“NP1+VP+NP3+与+NP2”或“NP1+VP+与+NP2+NP3”,“与”开始虚化,逐渐用于引出与事对象。当表示“给与”的“给1”出现在这种连动结构中,“给1”受“与”平行虚化影响变为“给3”。随着该用法的泛化,表“给与”的“给1”逐渐演变成引出与事对象的“给3”并和其他动词共同承担句子结构义。

例4 难怪你送东西给3 我。(《红楼梦》二十四回)

“给3”引出与事对象时隐含了动作交付的方向,句法框架可以分析为“NP1+给4+NP2+VP1”。“给3”的语义淡化,可以搭配的动词范围扩大,引进与事对象的介词“给3”进一步虚化为介引所对者的介词“给4”,意同“向、朝”。“给4”不再是句子的核心所在,它只能依附于后面的成分组成介词短语充当句子成分。

例5 贤弟若献出盗印之人,叫胜英给4 你磕头赔礼。(《三侠剑》七回)

当“给与”义动词“给1”出现的句法环境扩大,句子中宾语后面出现其他动词时,句法结构由原来的主谓宾结构变成兼语式,原宾语也变成兼语成分。刘坚、曹广顺、吴福祥提出实词向虚词语法化的过程中句法位置、语法功能的变化会造成词义演变[3],“给1”即在这种情况下衍生出含“致使、容许”义,意为“让、叫”的“给5”。此时,句法框架变为“NP1+给5+NP2+NP3(NP3是表行为义的名词性成分)或NP1+给5+NP2+VP1(+补语)”,NP2处于被动顺应NP1行为结果的处境,句义重心偏向表示动作行为的名词性成分NP3或已不限于和“给与”义的动作VP1。

例6 哥哥的脸色,常常给5 人难堪。(《曾国藩家书》)

例7 你不要这般生气,给5 人看了,还只说你是吃醋。(《九尾龟》一五七回)

随着“NP1+给5+NP2+NP3”结构的广泛使用,表示行为义的名词性成分NP3逐渐被“VP1+补语”取代,句法框架变为“NP1+给6+NP2+VP1(+补语)”,NP2依然被动承担NP1的动作行为的结果,但此时NP2用以回应的是真实的动作,“给5”逐渐语法化为表示被动的介词“给6”。

例8 但是万一个给6 人看见了,说你做我的恩客,便怎么样呢?(《九尾龟》一二〇回)

由于VP1的行为者NP2的主观意识差异,“NP3”被“VP1+补语”取代还有另一种情况,即NP2顺从NP1动作行为并做出积极的动作行为来回应时,句法模型概括为“NP3(+VP)+给7+NP1+VP1”或“NP1(+VP)+给7+NP2+NP3+VP1”,兼 语NP2有 对NP3进行处置的主动行为的趋向。

例9 刚看到少荃为程学启请恤的疏折,立言公允,现特寄给7 你一阅。(《曾国藩家书》)

当表被动的介词“给6”和表处置义的介词“给7”在“被”字句和“把”字句中被省略而不会对句义造成影响时,“给”就虚化为伴随介词,不再表示具体的结构关系。

例10 大庄主因为玉圣庵庙里的人都被人给8杀了,心里烦闷,同了姓周的出了潼关。(《彭公案》一六八回)

例11 山寨主一听,就非叫小老儿把人给8 送上山寨。(《彭公案》二七〇回)

随着“给V”连动式结构大量使用,口语中介词“给”和与事构成的部分因不是语义焦点而常被省略,介引对象NP2逐渐虚化、缺失,该结构在扩展机制的作用下发展成“给”做助词的句子。“给8”在句中只起到强调动作“V”的作用并逐渐向助词“给9”演变,这是介词“给”进一步语法化的结果。

例12 蛋糕呢?我给9 吃了。

助词“给9”本身不具有特定语义,一般出现在表接受者遭遇的被动句中做被动标记或用在动词前加强语气,其出现的句法环境受源动词“给1”制约,存在词义滞留的情况。[4]

依据上述“给[kei214]”不同词义间的语法化演变模式绘制图1。

图1 “给”的语义演变

“给[kei214]”沿多条路径发生语法化演变,形成“动词>介词>助词”的整体方向,图1 的几个“给”既有同源演变形成的,又有受平行虚化影响形成的,但在现代汉语层面,它们在母语者的心理认知中属于同一个词。

二、兼类词的划分单位

(一)汉语词的同一性

现代语言学奠基人索绪尔首次用“共时的同一性”来阐释“单位”,认为单位的问题和同一性问题是一回事。[5]由于静态语言学中的基本概念都和语言单位相关,这里的“单位”可以看作“语言单位”,同一性问题也与语言单位的划分密切相关。

任何语言单位都是音义结合体,所以语言单位的同一性必然包含音义的同一。索绪尔没有直接对“共时的同一性”给出定义,只用“快车”“街道”“衣服”做对比,说明语言的同一性不是物质上的同一[6],通过“快车”“街道”与开车时间、路程,与其他街道的相对位置等在一定条件下得到的同一性说明语言单位的同一性也是在与其他语言单位的关系中得以呈现的。索绪尔在讨论语言单位划分时还将意义作为一个重要标准,提出“要检验这一做法的结果并肯定那确实是一个单位,必须把一系列含有相同单位的句子拿来比较,看它是否在任何情况下都能从上下文中分出来,而且在意义上允许这样划分”[7]。所以语义的同一性也是判断语言单位是否具有同一性的重要标准。索绪尔还提出,“语言机构整个是在同一性和差别性上面打转的,后者只是前者的对立面”。同一与差别贯穿语言系统的始终,就像莱布尼茨说的“世界上没有两片完全相同的树叶”,无差别的完全的同一是不存在的。同一性为语言单位的划分准备了前提条件,差别性则为语言单位的划分提供了可能和必要。

目前学界对索绪尔“同一性”的归纳大体分为三类。以胡剑波等人为代表的学者认为语言单位的同一性是通过与系统中其他语言单位的对立来体现的,是关系的同一;王文琦除了关系的同一,还注意到了语言单位内部的同一,即语音和语义的同一[8];许立群则提出同一性问题的归宿在于语言单位的意义本质[9],以他为代表的学者主要从语义同一的角度探讨语言单位的同一性。语言作为交际工具,语义是交际的基础,语义同一理应作为判断语言单位的同一性的首要前提。单从词这一语法单位来看,不同词类代表不同语法范畴,表达不同的语法意义。语法意义是词类划分的本质[10],但语法意义本身不具有可操作性,形态、功能等外部表现更适合用作划分词类的手段。汉语作为典型的孤立语,缺乏形态变化,所以根据词的语法功能划分汉语词类无疑是最合理的方式。[11]语法功能(即与其他语言单位关系)的差异作为区分汉语词类的主要依据,在归纳词类划分的前提——同一性时自然不应被纳入其中,完全无差别的同一将使词类划分陷入困境。形与音的同一则把词类问题限制在一定范围内,避免了纷繁复杂的情况,故词的同一性应该是形音义的同一。

(二)兼类划分的单位

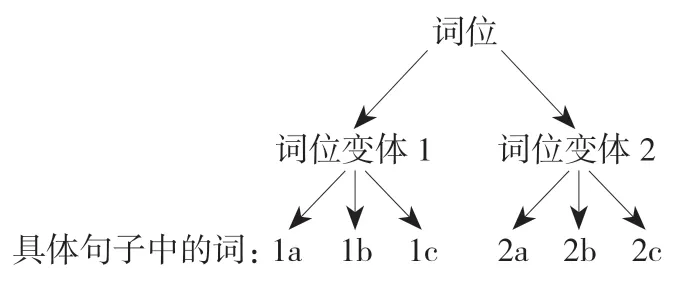

兼类问题实际也是词类划分问题,其实质是在同一的基础上看差别,语音和形式上不具备同一性的词首先被排除在外;语音形式上没有明显差异的词就需要进一步考察,如果它们的词义具有同一性,就依据语法功能的同异在其内部做词类的划分。一些反对“兼类说”的学者只看到同一个词在“典型”语法位置上的差别性,而忽略了语言单位的同一性。杨成凯把通过意义上的同一性确定的划分词类的对象称为“词位”。[12]我们再补充上同音同形,将“词位”看作一个类似“音位”的概念,“词位”中包含若干词位变体,词位变体有条件地出现在不同的具体句子中,如图2 所示。

图2 词位变体

例13 我买了五斤梨。

例14 我刚吃了一个梨。

例15 我今年种了五亩梨。

例13、14 中的“梨”指梨这种水果,相当于1a、1b,“梨”这种水果相当于词位变体1;例15 中的“梨”指梨树,既是句子中具体出现的词2a,又是作为“梨树”这个义项的词位变体2。词位变体1 和词位变体2 是部分与整体的关系,二者从认知角度来看是转喻,是词义引申的结果。隐喻或转喻关系在判断兼类词词义相关问题及是否属于同一词位时具有重要意义。[13]以上两个词位变体语义上有明显引申关系且在母语者心里有作为同一个词的心理认知,所以可以归为同一词位。

词义同时联系着语言系统和客观事物,客观事物边界不清及人脑对客观事物的有限认知都会导致词义边界存在一定的模糊性,所以在考察词义的同一时只要求核心义的同一。郭锐以语义结构同一性、核心义、无歧义及直接性作为虚词义项划分的四项原则,提出当虚词的不同用法间没有语义结构的差异、不产生非组合性歧义、共享核心义且虚词意义直接与句意相应时,这些不同用法的虚词就可以归为同一义项。[14]郭锐所说的义项就相当于上文提到的词位变体,具体句子中的给2、给3、给4、给5、给6、给7、给8 都包含“动作发出者给予接受者某种事物”的核心语义,语义关系都是“NP1对NP2产生影响”,如“难怪你送东西给3我”和“你的话,常给5人难堪”都是施动者对受事的某种行为或影响,词义中心明确,符合同一性标准。它们在不同语境中表现出的不同类别的量级结合产生的差异由语法关系等组合性因素造成,和本身的词义无关,故可以归为同一个介词性质的词位变体“给”。

除了形音义的同一,词位归纳时还要注意词的同一性问题讨论的是共时意义之间的关系。[15]只有共时的各个义项间有明显引申关系时才能被归为一个词位。储泽祥、谢晓明将实词的意义分为涵盖义和细节义,涵盖义作为虚词词汇意义和语法意义的接口,在实词虚化后仍很大程度地得以保留。[16]如此一来,实词虚化损失的可能只是部分细节义而仍保留有词汇意义,动词“给”虚化为介词“给”后,“给”的“给与”义只是削弱或迁移而非完全消失,其词义仍与“给予者主动向被给予者某种事物”相关,使用时仍受到源词的语义俯瞰作用;结构助词“给9”由介词“给”演变而来,常用于表被动义或加强语气和指示焦点,虽然语义明显减弱,但原来实词残存的特点仍对其出现的语法环境施加一定的限制,涵盖义依然保留,所以尽管它们处于不同的语言环境中,仍可以被归纳为一个兼具动词、介词、助词词性的词位。

三、兼类词的词性判断

(一)利用取值法为兼类词“给”标注词性

目前对词语“给”的分歧主要体现在词性的标注上,要消除这种分歧就必须找到统一的依据,以客观的处理方式来替代见仁见智的主观判定。对有代表性的语料库数据的计量分析是用于解决这种分歧科学可行的方法。

本研究拟用AntCooc 软件,以在BBC 语料库和CCL 语料库中分别收集到的1095526、386271 条现代汉语语料为依据考察“给”动、介、助词性的发布情况,统计得出“给”的词性以介词为主,约占59%;做谓语的情况约占41%;做助词的用例仅占0.3%。以马彪、邹韶华提出的“取值法”作为划界标准,采用“半数值”或“等值”法确定兼类与非兼类的临界点[17],计算出“给”的“动、介”“动、助”词性比率指标为83%和6%,“给”做介词的用法已超过原做动词用法的50%,故而判定“给”兼有介词词性;“给”做助词的用法比率过低,依据“例不十,法不立”原则,不列入“给”的兼类,所以“给”是“动—介”兼类词。

从历时角度看,词语转类一般会经历“偶用—常用—固定”的发展路径,典型的兼类和活用处于此路径的两端,虽然二者有本质区别,但它们在过渡的过程中界限不明显,活用达到一定的时间和频率才能被看作兼类。[18]像“给”做助词这种低频使用的情况,一般被归为词类活用。此外,对兼类词的处理要全盘考虑、统一处理,把某个词处理成AB 兼类,则同类型的其他词也要做相同的处理。[19]对其他可能是兼类的词也要在它们能够归为同一词位的前提下再进行计量分析,最后对其中包含的不同用法能否归为兼类进行判断。

(二)兼类词“给”是语法化过程的中间状态

动介兼类从失去动词范畴特征到具有介词范畴的主要语法特征,经历“去范畴化”到“再范畴化”的过程,实词词义的虚化通常伴随着词性的降格,发生语法化的单位易于丧失名词或动词这两类主要范畴的形态标记或句法特性,而承担形容词、分词及介词等次要范畴的特征。“给”从动词虚化为介词、助词的演变就经历了一次由“去范畴化”到“再范畴化”的过程,结构的重新分析在这个过程中有着举足轻重的作用,结构的重新分析一般会经历“A>{A、B}>B”的过程。

(1)A 即“给”做动词。

例16 若残竖子之类,恶能给若金!(《吕氏春秋·权劝》)

当做动词表示给与义的语境制约不再是强制性时,“给”的语法化就开始了。这种演变从个人扩散到组群中并得到认可时,就有了下一个阶段。

(2)A/B 即“给”做动词、介词、助词。

例17 姑娘快寻一丸子给我。(《红楼梦》四十八回)

例18 喝就喝,你可把我的桶给摔坏了。(《康熙侠义传》三回)

例19 蛋糕呢?我给吃了。

动词“给”向介词、助词演变时动词用法并未消失,就造成现代汉语中词语“给”的三类用法共存的局面。“给”在例17 中只能做介词,在例19 中只能做助词,在例18 中“给”就既可以理解为介词表处置,也可以看成不表示具体结构关系、没有具体实义的助词。洪波以“使”为例,把同一个词在同一个句子结构中既可以理解为A 又可以理解为B 的情况称为“临界现象”,并提出通过临界实例可以看出一个词是怎么虚化的。[20]例18 中的“给”即我们在考察“给”虚化路径时需格外关注的临界实例。

(3)B 即同一个词有多种用法的层次的叠置是语法化在共时态下的结果,这种局面可能会维持几百年甚至更长时间。[21]A、B 共存的阶段为A 演变成B 提供可能,“语法化”的动因以及句法功能的扩展在“动—介词”的过程中起决定作用,兼类词在理想状态下也会语法化为单类词,但除了语法化还有其他影响词性变化的因素:语言符号的“能产性”使人们能运用有限的语言手段通过替换和组合创造出新的话语[22],这种新的排列组合及语言符号所具有的交际功能都能创造出新的词义内涵。语言作为一种特殊的社会现象,是人类交流思想、表达情感、传播信息的重要交际工具,受语境影响或因对话双方表达的需要等,间接性、隐喻以及其他非字面意义是语言中必不可少的部分。这样一来,“一个形式一种意义”将会很难起作用。[23]而词义演变和旧新词义的替换可能会导致词性发生变化,某一兼类词所包含的词类也会随之变化,兼类词就可能长期存在并伴随内部词类的变化。

四、结语

从历时语法化的角度考察发现,现代汉语中“给”的不同用法是由自身语法化和同义词平行虚化形成的,依据词的同一性原则把它们归为同一词位,再通过语料库数据的计量分析来确定这一词位中所包含的不同用法是否为兼类词,最终将“给”做助词这种低频使用的情况归为词类活用,判定现代汉语中的“给”是动—介兼类词。又从结构重新分析和词义改变可能引起词性变化的角度,说明兼类词是语法化过程中可能长期存在的中间状态。

——以《新国语词典》(第5版)为例