微创技术治疗创伤跟骨骨折的临床疗效

王威 吴政庚

【摘要】 目的 探讨微创技术治疗创伤跟骨骨折患者的临床疗效。方法 选取2018年4月- 2022年4月医院创伤骨科收治的60例创伤跟骨骨折患者为研究对象,按照性别、年龄、Sanders分型、致伤原因组间均衡可比的原则分为对照组和观察组,各30例。对照组实施传统“L”形切口内固定术,观察组采取经跗骨窦微创切口内固定术,比较两组患者的手术情况、疼痛程度、影像学指标、足部功能恢复状况、并发症发生情况。结果 实行微创手术后,观察组患者手术时间、术中出血量、切口长度、术后视觉模拟评分法(VAS)评分、并发症发生率均小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。术前,两组患者跟骨结节上缘、跟距关节面间夹角 (Bohler角)、跟骨外侧沟底向前结节最高点与后关节面相连形成的夹角 (Gissane 角)、Maryland 足部功能评分(MFS)与美国足踝外科协会评分法(AOFAS)评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月,两组患者Bohler角、Gissane角、MFS与AOFAS评分都升高,但两组之间差异仍无统计学意义(P>0.05)。结论 在创伤跟骨骨折中使用微创技术治疗效果与传统术式相当,但前者安全性更高且恢复速度更快。

【关键词】 创伤骨科;跟骨骨折;微创技术;经跗骨窦微创切口内固定术;足部功能

中图分类号 R683.42 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2023)19--04

跟骨骨折是常见的足部骨折,其致伤原因多数为高能量损伤,且伴随程度不一的软组织损伤。跟骨骨折后跟骨形态异常,还存在跟骨内外翻现象,其治疗难度较大,若治疗不当甚至会诱发功能障碍。目前治疗多以手术为主,且需在软组织肿胀消退后进行。传统“L”形外侧切口为跟骨骨折的标准手术入路,尽管术中全层皮瓣掀开、剥离骨膜且术后加压包扎,但因跟骨外侧壁与关节面暴露,术后依旧有较高的并发症发生率,尤其是切口感染较为常见[1-2]。为最大限度减少并发症、促进术后康复,近年来临床逐渐引进微创理念用以治疗跟骨骨折。微创技术的主要优势在于术后疼痛感较轻、出血量较少及恢复速度较快,且无疤痕或仅遗留细微疤痕,与人们逐渐提升的美学要求相符,且充分体现出新型医疗模式下的人性化理念。目前跟骨骨折经跗骨窦微创切口内固定术已被广泛采用。本研究旨在比较传统“L”形切口内固定术和经跗骨窦微创切口内固定术在跟骨骨折治疗中的临床效果,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2018年4月- 2022年4月医院创伤骨科收治的60例创伤跟骨骨折患者为研究对象。纳入标准:①创伤致单侧跟骨骨折,就诊时间在创伤发生后2周内;②经X线、CT等影像学检查确诊为Sanders骨折分型中的II与III型;③年龄≥18岁;④临床资料完整;⑤同意接受手术治疗。排除标准:①既往踝、足部手术史或陈旧性骨折对踝关节功能产生影响者;②局部皮肤脱伤或开放性骨折致骨明显外露者;③骨折因病理性因素导致;④合并周围血管病变、糖尿病、严重心肝肺肾功能不全或凝血功能障碍等血液系统疾病者;⑤慢性消耗性疾病或严重骨质疏松对术后愈合产生影响者;⑥存在下肢静脉曲张者;⑦足部皮肤感染或破溃者;⑧合并精神异常或认知功能障碍致无法配合手术与随访者。按照性别、年龄、Sanders分型、致伤原因组间均衡可比的原则分为对照组和观察组,各30例。其中对照组男性21例,女性9例;年龄为22~58岁,平均39.15±6.47岁;Sanders分型:22例II型,8例III型;致伤原因:10例车祸,15例高处坠落,5例其他。观察组男性20例,女性10例;年龄为21~56岁,平均38.76±6.27岁;Sanders分型:21例II型,9例III型;致伤原因:11例车祸,16例高处坠落,3例其他。两组患者性别、年龄、Sanders分型、致伤原因比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。患者及患者家属已知晓本研究并签署知情同意书,本研究已获得医院伦理委员会批准。

1.2 手术方法

1.2.1 对照组 实施传统“L”形切口内固定术。手术内容:健侧卧位,下肢神经阻滞麻醉。作切口于跟骨外踝尖上方约4cm处,下行顺着跟腱前缘,6~8cm后弧形转折120°,小趾跖骨基底部为终点。将跟骨包绕的皮肤、软组织与肌肉等切开,皮瓣钝性分离后将骨表面结缔组织剥脱,使关节面与骨折线得以充分暴露。将跟骨的宽度与高度整复,透视镜对复位情况予以观察。完成对位对线后将接骨板等适宜的内固定物置入切口内,避免血管神经受损;克氏针分别固定于腓骨、舟骨及距骨颈位置,细致清创,常规置引流管并缝合,包扎使用弹力绷带。术后常规解热镇痛,并叮嘱维持平卧位,将软枕垫于术肢下以抬高至30°左右,预防性抗感染。术后6个月禁止高强度体力活动,跟骨骨折处形成骨痂、拍摄X线片提示骨性愈合后才能负重。

1.2.2 观察组 采取经跗骨窦微创切口内固定术。

(1)手术内容:健侧卧位与全身麻醉或硬膜外麻醉,切口始于外踝尖下方约1.0cm处,斜行直接切开4~6cm,第4跖骨基底为切口终点。将皮肤、软组织与肌肉等缓慢分离,期间要保护好腓骨肌腱与足部神经。分离于跗骨窦间隙沟内,将距跟韧带切断并标记,将跟骰关节充分暴露。即刻行抽吸处理,确保术野清晰并开展撬拨复位治疗。于载距突处将1.5mm克氏针1枚置入以临时固定,将4mm克氏針1枚置入跟骨后端,以复位跟骨畸形情况并恢复其高度。复位情况观察于透视镜下,对跟骨高度、宽度及各项角度等予以评估并适当调整。完成复位后将跟骨外侧骨壁与外侧皮肤剥离,再将适宜的跟骨解剖型锁定钢板自跗骨窦切口插入,固定使用螺钉,将临时固定的克氏针拔除。细致清创,同样放置引流管并缝合,包扎使用弹力绷带。观察组术后常规治疗同对照组。

(2)术后康复方法:术后2~3d未引出引流液后将足部引流管拔出,并结合实际情况循序渐进开展康复锻炼。术后可将患肢抬高以促进回流,并通过被动足趾伸屈至最大生理范围以将其生理位恢复,6组/d,3~4次/组;术后2~6周鼓励主动活动踝关节并跖屈、背伸至可忍受的最大程度,维持20s,6组/d,3~5次/组;术后7~12周将踝关节活动范围持续扩大,将距下关节、距舟关节及跟骰关节松动,距下关节需被动活动,以将关节活动范围逐渐恢复,并徒手抗阻以长抗阻锻炼腓骨长短肌与胫骨前后肌,将踝关节周边肌肉力量增加。其中微创组术后8周借助拐杖负重15kg行走,术后12周负重25kg行走,术后14周完全负重行走。

1.3 观察指标

(1)手术情况:包括切口长度、手术时间及术中出血量。

(2)疼痛程度:于术后1周应用视觉模拟评分法(VAS)评估两组疼痛程度,画1条直线并标上0~10的数字刻度,由患者根据自身主观感受选择可代表自身疼痛程度的数字,0分为无痛,10分为剧痛。

(3)影像学指标:利用影像学技术测量跟骨关节面角度相关参数,即跟骨结节上缘、跟距关节面间夹角(Bohler角)、跟骨外侧沟底向前结节最高点与后关节面相连形成的夹角(Gissane角)。

(4)足部功能恢复状况:应用Maryland足部功能评分(MFS)评估两组足部功能,包括踝关节活动度与稳定性、疼痛、外观及行走距离等,每项评分为0~10分,足部功能恢复情况正相关于评分;应用美国足踝外科协会评分法(AOFAS)评估两组足部功能,评价内容包括地面步行、疼痛、自主活动与功能、前后足活动、最大步行距离、足部对线、反常步态及踝-后跟稳定性,100分为总分,分数越高,足部功能越好。

(5)并发症发生率:包括切口感染与开裂、皮缘坏死、肌腱腱鞘炎等并发症。

1.4 数据分析方法

采用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析,计量资料用“±s”表示,组间均数比较用t检验;计数资料计算百分率,组间率的比较用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术情况、术后VAS评分比较

实行微创手术后,观察组患者手术时间、术中出血量、切口长度、术后VAS评分均小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

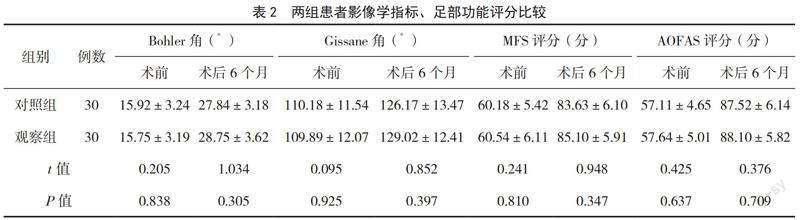

2.2 两组患者影像学指标、足部功能评分比较

术前,两组患者Bohler角、Gissane角、MFS与AOFAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月,两组患者Bohler角、Gissane角、MFS与AOFAS评分都升高,但两组患者各项指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.3 两组患者并发症发生率比较

治疗后,观察组患者并发症发生率低于对照组并发症发生率,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

跟骨为足纵弓主要组成,且上接距骨,形成跟距关节对人体重量负荷予以支撑且利于平衡维持,周围有大量血管神经组织包绕,且结节表面附着肌腱,踝关节跖屈功能由此生成[3]。跟骨骨折血液供应丰富,且解剖结构复杂,导致临床治疗难度较大。目前手术为临床公认治疗SandersII与III型跟骨骨折的最佳方法,将术野暴露后复位跟距下各关节面高度。外侧L形切口内固定术为传统术式,有开阔的术野,便于复位与钢板放置,操作简易,但跟骨周边有丰富血供,术中软组织剥离时可能会破坏血供而引起皮瓣缺血甚至坏死,为将距下关节暴露需要放置克氏针,对软组织产生压迫,后侧壁血供受到影响,可能损伤腓肠神经或引起肌腱不稳定。大量研究证实L形切口长期疗效欠佳,恢复速度较慢[4-6]。微创技术的不断发展推动了跟骨骨折的治疗,跗骨窦微创切口被逐渐引进。

在跟骨前、中及后关节间有一条骨间隙沟,此为跗骨窦位置,于此作切口将内固定物置入可缩短切口长度,且无需将周围软组织大范围剥离与皮瓣牵开,为跟骨外侧壁血供提供保护,有效降低术后皮瓣裂开或感染等发生风险。且该入路将跟距关节下关节面充分暴露,便于置入内固定物与维持平整度。且研究称跗骨窦处皮肤张力小于跟骨外侧,术前消肿要求更低,更有利于临床尽早开展手术治疗以减轻患者精神压力[7]。本研究结果显示,观察组患者切口长度、手术时间更短,出血量更少、术后VAS评分及并发症发生率更低,证实跗骨窦小切口内固定术更具微创优势,可减少手术并发症并加快术后恢复速度。跟骨Bohler与Gissane角为临床评估疗效的重要指标,前者恢复关键在于将上移的跟骨转子骨折块与受损下沉的后关节面成功复位,后者可将局下关节面平整度反映出来,一旦其异常提示后关节面移位。本研究中两组患者术后6个月Bohler与Gissane角均增大,且足部功能MFS与AOFAS评分均明显提升,但组间差异无统计学意义,证实微创手术可取得与传统术式相近的疗效,能够改善跟骨生物力学,促进患者足部功能的恢复。

综上所述,跗骨窦微创切口内固定术与传统L形切口内固定术治疗跟骨骨折的疗效相当,且前者更有利于减少并发症与促进术后康复。

4 参考文献

[1] 关玉龙,吕春娥,赵晓亮,等.经跗骨窦切口与传统L形切口治疗老年人跟骨骨折臨床疗效及安全性的比较[J].中国老年学杂志,2021,41(17):3678-3681.

[2] 沈杰,姜雪峰,黄国伟,等.跗骨窦入路微创钢板内固定治疗SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折[J].中国微创外科杂志,2020,26(6):540-544.

[3] 吴跃虎,孔晓茜. 外踝下微创切口与传统切口入路治疗跟骨骨折切口愈合的疗效比较[J].中国临床医生杂志,2022,50(2):207-211.

[4] 范鑫斌,张波,吴亮,等.微创跗骨窦切口联合经皮空心螺钉内固定治疗SandersⅡ和Ⅲ型跟骨骨折的临床疗效[J].国际骨科学杂志,2021,42(4):252-257.

[5] 张敏,冯锡光,陈俊柱,等.跗骨窦微创切口与外侧L形切口治疗跟骨骨折的疗效对比研究[J].实用手外科杂志,2021,35(1):52-54,57.

[6] 陈学谦,王德成,贺志亮,等.经跗骨窦小切口复位内固定与传统L形切口钢板内固定治疗SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折临床效果比较[J].实用医院临床杂志,2019,16(6):172-175.

[7] 祁鹏,王育才.跗骨窦切口复位内固定术在SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折患者中的应用及疗效[J].检验医学与临床,2022,19(2):145-148,152.

[2023-07-11收稿]

作者单位:518000 广东省深圳市,南方科技大学医院(王威、吴政庚);新疆塔什库尔干县人民医院骨科(王威)