指向思维品质提升的小学英语课堂提问策略研究

□ 江苏省宿迁市苏州外国语学校 胡晨筱

□ 江苏省盐城市阜宁县郭墅中心小学 刘春霞

《义务教育英语课程标准(2022 年版)》中提出学生的核心素养包括了语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等方面。思维品质是英语学科的核心素养之一,是学生的思维在逻辑性、批判性、创造性等方面所表现出来的能力和水平。提升学生的思维品质有助于学生感知与注意语言、文化中的具体现象,能够分析和判断语言、文化中的情感价值,从而迁移和创造性地表达自身观点和看法。

一、且议小学英语课堂提问重要性

在小学英语课堂教学中,课堂提问是丰富课堂教学的重要环节,是促进学生言语智能发展的重要方式,是培养学生英语思维能力的重要手段。可见,有效的课堂提问不仅是学生发展思维能力的“不二法宝”,更是教师修炼自身基本功的“必由之路”。一个好的问题能激发学生探究的欲望,激荡思维智慧的闪现,使学生能在学习的过程中学会发现问题、分析问题和解决问题,将所学的知识运用于生活场景中,达到学以致用的目的。因此,作为一线小学英语教师,应重视课堂提问的难易、时机和技巧,以提升学生的思维品质为核心,在落实英语活动观过程中设计出富有启发性、层次性和关联性的问题,通过有效的提问促进教学目标的达成和学生思维品质的提升。

二、剖析小学英语课堂提问现状

在当下的教学活动中,不少英语教师对于课堂提问有着“四怕”:提问太多怕肢解课堂,提问太少怕互动不够,提问过难怕两极分化,提问过易怕兴趣索然。因此,许多教师在“顾虑重重”中基于文本解读不够,深入文本内化不深,超越文本把握不高,导致课堂提问设计浮于表面,缺乏梯队有序和思维含量,主要存在以下三方面问题。

一是提问缺乏梯度,逻辑性不够。一些英语课堂问题设计虽有思维含量,但缺乏“一问启发一问,一环承接一环”的梯度性设计,忽略了文本内容之间逻辑关系与情感脉络,做不到循序渐进、环环相扣,难以帮助学生形成完整的认识结构网络。

二是提问过于单一,辩证性不足。部分教师在解读文本时,问题设置得过于简单或复杂,仅提问“是非题”或“选择题”,缺乏问题思辨性,难以调动学生用辩证的眼光综合分析、理解判断问题。

三是提问忽略应用,创新性不强。一些教师的提问缺乏运用创新意识,忽视了英语学习的实用性,提问不能很好地启发学生去解决当前或未来生活中遇到的实际问题,难以实现学生创新思维和语言运用能力的协同发展。

三、指向思维品质提升的英语课堂提问策略优化

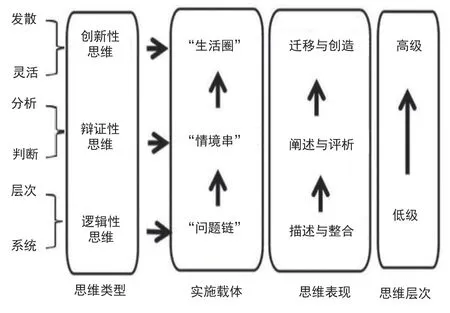

提问是小学英语课堂中常用的教学方式,是学生英语学习理解的思维“罗盘”、辨析自省的思维“支架”以及迁移创新的思维“蓝图”。笔者结合课堂教学中提问实例,在解读文本的基础上,基于学生思维的逻辑性、辩证性与创新性,以“问题链”“情境串”“生活圈”为课堂提问实施载体,引导学生开展描述与整合、阐释与评析、迁移与创造三类思维表现性学习活动(见图1),激活学生思维,搭建思维阶梯,助推思维提质,让学生掌握语言知识,发展语言技能和实现文化理解,从而促进学生英语学科素养的落地。

1.用“问题链”形成“结构图”,发展思维逻辑性

逻辑思维是学生心智活动的表现,是人的一种认知技能。“问题链”能引导学生层层分析问题,厘清文本脉络,自我建构认知“结构图”。在“问题链”的设计中,教师要引导学生分析与对比、抽象与概括、归纳与演绎等,逐步引导学生搭建学习支架,帮助学生提炼出逻辑表达方式。

(图1 指向思维品质提升的小学英语课堂提问实施流程图)

(1)以“问”探“脉”,培养思维的层次性。课堂“问题链”的设计应针对文本逻辑脉络,在文本解读中深入挖掘教学内容,抓住文本的特点,以层次性“问题链”激活学生的已知内容,引导学生逐步关注视觉信息,获取信息,内化整合相关信息,将零散的信息形成结构化知识,来打通学生思维的“隔断层”,从而发展学生思维的层次性。

笔者在观摩译林版牛津英语六年级上册Unit8 Chinese New Year 第一课时公开课中,执教者设计了如下师生对话。

T:Which festival do you like?

S1:I like Chinese New Year and Mid-autumn Festival.

T:Which festival do you like best?

S1:I like Chinese New Year best.

T:Oh,you like Chinese New Year best. Wonderful!But why?

当话轮到这里时,学生1 的语言基础较弱,显得不知所措,无法回答教师的问题。这个时候教师换了一种方式进行提问:What can you do at the festival?学生回答:I have nice food and go to the cinema.教师引导:So you like the Spring Festival best because you can watch the movie and have nice food.Please try again.学生尝试说:I watch the movie and have nice food at the spring festival.教师对学生的回答表示鼓励:You are so great you can say a long sentence now!紧接着教师提问:When is Chinese New Year? What else can we do at Chinese New Year? What else can we do at different festivals? You can discuss in groups.

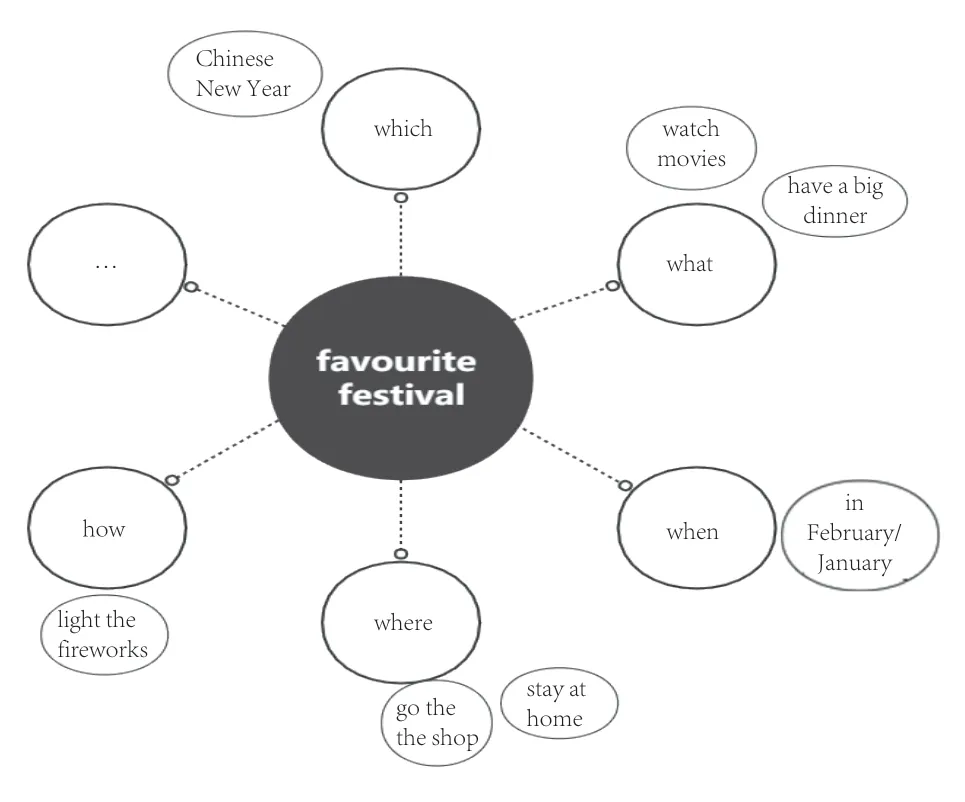

层次分明的“问题链”紧扣文本核心内容,引导学生思考除了课文中出现的短语以外,在实际生活中,随着年代的变化,在传统节日里还有哪些丰富的活动和习俗?自己与家人是如何过传统节日的?层层递进的问题加深了学生对文本、对节日的理解,教师在与学生交流中书写板书(见图2),使文本内容结构化。学生在大脑中形成信息链,把握文本信息的逻辑关联,建构完整的信息,促进学生逻辑思维的发展。同时学生深入理解文本内涵,为后续提升对比分析、推断创新能力做好铺垫。在教师的启问下学生积极参与思考,课堂取得了较好的学习效果。

(图2)

(2)以“问”促“思”,培养思维系统性。译林版英语牛津小学教材文本中常常有一些留白处,这些留白给予了阅读教学较大的创新和发挥空间。教师要用敏锐的眼光捕捉教材的留白,巧妙地解读文本,设计具有启发性意义的问题,让学生具有观察、推理、想象过程中培养思维的发散性。课堂教学中,教师组织学生进行小组交流,特别是与学生的互动交流中进行思维碰撞,教师在学生表达的过程中进行智慧理答,丰富话轮,助推思维,增强对话交流的灵活性和丰富性。

例如在三年级下册Unit 6 What time is it?故事版块中描述了刘涛的一天。文本故事涉及的时间为刘涛的上午、傍晚和晚上,没有提及的是中午和下午的时间,以及刘涛在做什么。因此教师设计了如下提问“What does Liu Tao do at noon and in the afternoon?”教师利用问题挖掘了文本的留白,不仅引导学生对文本进行了补白,培养学生思维的系统性,同时启发学生在补白的内容中复习了story time的重难点内容:时间的回答以及it’s time for 的用法。另外新授了单词eleven,twelve,lunch,分解了第一课时的词汇教学任务,举一反三。教师引导学生编创刘涛和王兵之间的对话如下。

Liu Tao:Hi,Wang Bing! What time is it?

Wang Bing:It’s three o’clock.It’s time for English.

Liu Tao:Great! I like English.

文本留白处为教学提供了丰富的教学资源与想象空间,教师挖掘教材文本留白处,善于运用与整合文本中的“留白”,引导学生思考、想象,对文本有效合理地“补白”,丰富学生的阅读体验,点燃学生的思维。

2.用“情境串”打破“沉默期”,提升思维辩证性

辩证性思维是学生以对立统一为基本思维理念,能够以发展的眼光看待问题,而不是“非此即彼”。教师通过创设问题“情境串”引发学生情感共鸣,打破学生不愿启齿的“沉默期”,让学生在“身临其境”中用辩证的语言阐述问题,用思辨的眼光看待问题和用开放的心态处理问题。

(1)基于情境真实性,培养分析能力。教师提问设计首先要关注的就是问题的真实性,只有符合学生生活的真实情境才能为学生提供回答问题的动机,唤醒学生内心深处的真实表达,实现语言交际。针对语篇与文本结构来设计“情境串”,引发学生深层思考文本背后的意义及意图来设计课堂问题,让学生在比较和分析问题的基础上进行推理,给出自己独到的观点,以此打破学生的语言“沉默期”,提升分析能力。

教师执教译林牛津英语六年级上册Unit3 Healthy diet checkout time 教学板块时,创造了情境评价本学校食堂的食谱,并提出两个问题:Q1:What do you think of the menu in our canteen? Why? Q2:What do you think of your designed menu(自己设计的菜单)?面对教师提出的第一个问题,学生体会了“翻身做主人”的乐趣,他们能够评价学校的食堂,因此他们带着审视的角度去评价学校的饭菜,很多学生回答:I think we should have more/less…并且学生质疑:There is no sweet food.接下来教师让学生根据自己的想法来设计学校一周的食谱,用最简单的fish/chicken/meat 等单词来表达自己喜欢吃的菜。紧接着问学生第二个问题:How do you think of your menu?学生都普遍要求学校的食谱里增添fried chicken,sweet food 等。教师追问:Do you think your own menu is healthy? Why there is no sweet food in the school menu?学生设计的菜谱都是自己喜欢的菜式,也非常吸引人,教师引导学生对比食物金字塔来评价自己设计的菜单以及引导学生深入思考为什么学校食堂菜谱里并没有甜品,进而重新思考与评价学校的食堂菜谱,最后学生达成共识:虽然食堂饭菜不够美味,但是荤素搭配营养均衡,比较健康,回归到本节课的主题意义。

基于真实问题设计的“情境串”撬动了学生大脑的高速运转,在逐个问题的“抽丝剥茧”中学生乐于分析、勇于探究和敢于表达,整个提问环节蕴含着学生“我会主动分析”的基调。

(2)基于情节刍议处,培养思辨能力。调查研究表明,我国英语学习者的思辨能力较弱,为了培养学生的思辨能力,教师在阅读教学中常常需要通过提问来引导学生质疑文本的观点,激发学生思考与研讨。由问题引发的课堂争辩将学生的思维带入一个高阶层次,学生在争辩的过程中需要综合运用英语知识,并跳出学科藩篱,运用跨学科视角,学会辩证地思考与表达,思维水平从记忆、理解向分析、评价、综合进阶。因此课堂中的小组讨论、启发性问题能够提升学生思维的思辨性。

例如在译林版牛津英语六年级上册Unit6 Keep our city clean 故事板块教学中进行文本解读时发现文字表达有一处(We can move some factories away from our city.)存在争议;请同学们思考将工厂从城市搬走是否真的可以解决环保问题,因此教师设置了评价性问题引发学生思辨:Is it a good way to move the factories away from the city? Why?学生以辩论的方式从正面和反面来展开讨论,最后他们得出结论把工厂搬走不仅会造成污染转移,更会增加城市失业率。学生最后输出:We should try to make the dirty water and dirty air clean. Then we can keep the factories in the city.

基于话题争议性设计的问题“情境串”能有效激发学生辩论的欲望,切中了学生内心深处想让生活环境更加美好的愿望,从而让学生带着思辨的眼光理性看待问题,敢于发出自己声音。

3.用“生活圈”打开“应用阀”,培养思维创新性

创新思维是学生以独到新颖的方法来解决问题的思维方式,学生应在与他人的交流对话中创造性地使用语言,提升学生的语言水平和创新思维能力。教师设计的问题“生活圈”应该与学生生活联结,与社会话题关联,与自然生存关切,才能真正促使学生在语言运用和解决问题的过程中实现应用与创新。

(1)问题设计生活化,培养思维能动性。贴近学生“生活圈”的提问是教师引导学生打开语言“应用阀”的关键,教师应基于语篇的主题意义进行深入思考、论证、评价,于文本重难点或共鸣点创设新情境,提出新问题,以此引发学生迁移、联想和创新,在解决新的问题过程中发展创新性思维。

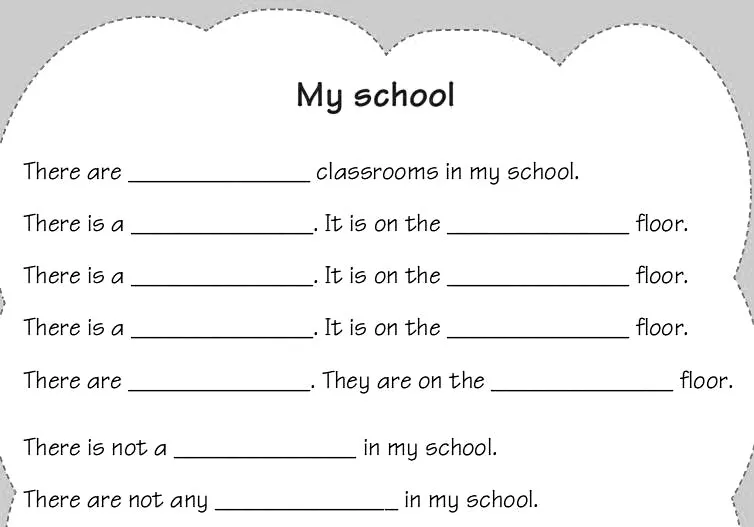

教师在执教译林版牛津英语五年级上册Unit2 A new student checkout time 板块中(见图3),常规做法下教师会出示一幅学校的图片,让学生去描述学校的空间,进而用上图2 的句型结构。笔者在观摩周亚文老师执教时发现,周老师的提问为:Can you design the different rooms for your school?学生变成小小建筑师,相对于描述教师出示的学校,周老师的提问激发了学生的想象力与思考,学生依据自身的需求在学校的不同楼层设计了各种教室。其中有位学生将厕所设计在5 楼,其语言表述为:There is one bathroom.It’s on the fifth floor of Art building.教师提问:Why the toilet is on the fifth floor? 学生回答Because it smells bad,it can’t be near the classroom, and we can run to the bathroom.It can be an exercise.五年级的学生认为把厕所设计在5 楼一是可以避免味道,二是课间把爬楼去厕所当作是一种锻炼身体的方式。虽然师生之间的对话学生仍然使用了大部分书上的句型“There are…”但是他们在阐述理由的时候说出了自己创造性的思考与现实意义,相对于教师直接拿一张学校图向学生提问“Can you describe the school?”会更有意义。

因此,教师围绕学生“生活圈”的问题设计,要回归学生生活,还原真实场景,根植问题现场,才能激活学生创新思维的火花,促使学生在生活情境中创造性地解决新问题。

(图3)

(2)活动创设生活化,培养思维灵活性。译林牛津英语教材的设计具有系统性和整体性,生活话题和单元主题的意义之间存在关联性,教师在教学中要充分挖掘教材中隐藏的关联信息,以活动创设生活化来培养学生思维的灵活性,促使学生用多元视角思考问题,灵活多变地解决问题。

译林版牛津英语五年级上册Unit4 Seeing the doctor 故事板块中,只有医生和病人这两个人的对话,这样的场景不够真实。在现实生活中,去医院看病会经历一定的看病流程。教师将5 人分为一组:S1 病人,S2 分诊(询问、体温),S3 挂号(陈述、分科、缴费),S4 就诊(询问、建议、开药),S5 缴费拿药(药物建议),对话中的提问为“What’s wrong with you? How much is it? How can I get there?”在S1 询问S4 拿药处在哪里的时候,学生遇到了语言表达困难。教师联系五年级上册第二单元内容,从医院平面图中,S4 可以回答:You should go to building A,room 203.通常2 位学生之间的对话,在生活化的提问下变成了5 位学生之间的对话,教师不仅整合本单元内容,还进行跨单元的知识整合。

在“生活圈”的问题设计中,学生可以换位体验自身与他人思维方式的异同,从中领悟思维路径,监控思维方向和优化思维方法。

综上所述,在指向思维品质提升的小学英语课堂提问优化策略的研究实践中,教师不仅要通过提问引导学生进行语言输出,培养学生的语言应用能力,更要基于思维特性帮助学生完善认知结构,提升学生的多维思维能力,在描述与整合、阐释与评析、迁移与创造等表现性学习活动中发展学生思维的逻辑性、辩证性和创造性,真正实现语言、文化和思维共融共生。教海探航路之漫长,其修远兮,勿忘撑起提问策略这一思维船桨,让更多学生自由徜徉在思维海洋中,体验英语学习带来的无穷魅力。