以大观念构建纵横交互的学习单元

——“倍的认识”单元整体教学的实践与思考

□ 江苏省邳州市实验小学 吴荣安

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》(以下简称《课程标准》)确立核心素养导向的课程目标,设计体现结构化特征的课程内容,重视单元整体教学设计。我们在新课标引领下,开展了大观念视角下小学数学单元整体教学实践。大观念是反映小学数学本质,居于小学数学课程中心地位且有适用性、解释力的原理、思想、方法,它是单元教学设计与实施的统领和关键性支撑。在大观念视角下,我们形成了单元整体教学的框架:整体分析内容,提炼学科大概念;关联核心素养,设计单元目标;分解单元目标,设计课时序列;分析学习路径,设计教学活动。本文选取苏教版数学三年级上册“两三位数乘一位数”单元中“倍的认识”相关知识(苏教版教材中例3、例4 以及练习内容)作为教学单元,说明实施流程。

一、整体分析内容,提炼学科大观念

把单元内容置于学习主题内,整体把握内容的学科本质,概括提炼体现学科本质的大观念,以统领单元教学,是单元整体教学设计的起点。

“倍的认识”属于“数量关系”主题。《课程标准》中的数量关系内涵比较丰富,其中模型是数量关系的核心,人教社王永春主任把数量关系概括为三类:四则运算模型、估算、用字母表示数和数量关系。“倍的认识”属于“四则运算模型”中的乘法模型内容。

心理学家吉尔德·维格诺德认为:小学生的数学认知结构主要是加法结构和乘法结构,而乘法结构是在加法结构基础上产生的高层次的数学认知结构,它主要包括度量同构、量度的积和复合比例三种结构。“倍的认识”属于乘法结构中的第一种度量同构,处在加法结构到乘法结构的转折点。学生先前认识乘法是从累加的角度学习的,本质上还是加法结构,切入到“倍的认识”,是数学认知结构的一次飞跃。

“倍的认识”的学习是学生首次感悟两个数的倍数关系,有利于学习分数、百分数、比等内容,逐步把握两个数的比率结构。选取苏教版、苏科版教材,梳理关于两个数量之间关系的内容编排,如下表。

从“倍的认识”往前回溯,两个数量的相差关系比较了绝对数量的多少,而倍数关系比较了相对数量的多少,它们的共同之处是先确定一个标准,再去刻画另一个数量。不同之处,首先是刻画的部分不同,相差关系刻画的是两个数量的差,而倍数关系刻画的是比较量里面有几个标准量,关注的是份数;“相差关系”中两个数量的差距借助一一对应可以清晰呈现,而一个数量是另一个数量的几倍需要借助圈、数(或算)得到;解决实际问题时,“相差关系”需要通过“差”概念转化为相并关系,倍数关系需要通过“倍”概念转化为份总关系。表征数量关系时,“倍”描述了比较量和标准量的关系,“份”和“倍”在学生认知图式上有较大差异,“份”更为具体—直观感知,而“倍”更为抽象—借助运算。

从“倍的认识”向后延展,当一个数是另一个数的整数倍时,商用整数表达;当一个数不是另一个数的整数倍时,商用分数表达;两个数量中不变的倍数关系也可以用比表达,比还可以度量两个数量的倍数关系。“倍、分数、比”都可以比较两个数的倍数关系,“份”是其中的核心概念。

从比差到比率,数量关系的丰富性、联系性、独特性不断增强。从常量世界到变量世界,两数的关系不断抽象化、形式化。“差、倍、分数、百分数和比”联系紧密,可以构成一个“两个量比较”大单元。

在“两个量比较”大单元中蕴含的大观念有:①两个数量比较,需要选定一个数量为标准,才能把两个数量的关系说清楚;②两个数量比较,要准确把握关注的角度;③两个数量的比较关系,联结了“标准量”“比较量”和“比较结果”;④两个数量比较蕴含的数学思想方法:模型意识、推理意识、函数思想。

在“倍的认识”单元,“倍数关系”刻画了相对数量的比较,联系了“一样多”“份数”等相关知识。本单元大观念表现为:①从两个数中选定标准(一份),另一个数有几个标准,就可以把两个数的倍数关系说清楚;②用“份”描述两个数的倍数关系是倍的认识的重要抓手;③解决实际问题,倍数关系需要通过“倍”概念转化为份总关系;④两个数比较倍数关系蕴含的数学思想方法:模型意识、推理意识。

二、关联核心素养,设计单元目标

单元教学目标制约着单元整体教学的走向。课程标准中“内容要求”“学业要求”“学业质量”是制定单元教学目标的参照。教师在整体把握内容学科本质、提炼单元大概念之后,要思量与本单元内容学习中核心素养的表现,设计聚焦核心素养的单元教学目标。

《课程标准》指出,“数量关系”课程内容总要求:“数量关系”主要是用符号(包括数)或含有符号的式子表达数量之间的关系或规律。第二学段数量关系“内容要求”:在实际情境中,运用数和数的运算解决问题;并能对结果的实际意义作出解释,形成初步的模型意识和应用意识。第二学段数量关系“教学提示”:在具体情境中,利用乘法表示数量之间的关系,建立乘法模型,知道模型中数量的意义。

根据课标以上内容,制定“倍的认识”单元教学目标:①结合具体情境,认识倍,理解“几倍”与“几个几”的内在关联,培养几何直观、推理意识、模型意识。②探究“求倍数”“求几倍数”和“求1 倍数”实际问题的思考方法,发展学生问题解决能力,提升分析、比较和归纳等思维能力。③探索相差关系和倍数关系实际问题、求比一个数的几倍多几(或少几)的解题思路,形成整体性认识,完善认知结构,发展推理意识、应用意识。

三、分解单元目标,设计课时序列

单元教学目标不是一蹴而就的,要通过一节课一节课的教学逐步达成。核心素养在同一单元不同课时中,抽象程度具有层级性,表现水平呈现递进性。因此,分解单元目标,设计课时序列,是单元整体教学设计的关键环节。

确定“倍的认识”单元内课时序列,首先要根据单元大观念进行内容整理,其次是创设单元内容链接,既要保证每课时教学都服务于单元目标的达成,又要使单元内各课时目标之间呈现连贯性。特编排3 道例题、2 个练习,共安排4 课时,内容脉络如下。

单元教学内容是有若干个知识点组合而成,这些内容中,一般总会有少量的几个是单元学习的关键,关键内容是最能体现单元内容本质,促进大观念理解,对其他学习内容具有统领作用,确定单元关键内容设计并实施教学(关键课时),是单元整体教学设计的重点。在“倍的认识”单元中第1、第3 课时是关键课时。

四、分析学习路径,设计教学活动

在单元整体教学中,需要以大观念为统领从单元的角度整体考虑教学活动的设计,既要遵循学科发展的规律,又要顺应学生的思维特点和心理特点。

学生先前已学过比多少,学习的路径为:建立“差”的概念→比多少→解决问题→转化(相并关系),本单元学习的路径类似:建立“倍”的概念→比倍数→解决问题→转化(份总关系)。本单元重点组织以下教学活动。

1.经历确定标准去度量比较量的过程

“倍”的概念源于比较,需要有一个标准,所以标准就成为了本单元的重要概念,“倍”概念要建立在“标准”之上。倍的概念的第一次建构,是从花圃里有3 种花数量之间的比较开始的。通过教师问题的引领:你能想个办法,让我们一眼就看出谁比谁多多少或谁比谁少多少吗?其目的是凸显标准在比较中的重要性。“倍”的概念的第二次建构,是让学生对整齐摆放的三种花的数量,通过圈、画再次进行比较,引导学生去尝试“这三种花除了有多和少的关系,还有什么关系,你能在学习单上圈出他们的关系吗?”学生会确定标准,并用标准去度量,发现他们之间其他的数量关系。这种其他的数量关系,其实就是“份”的关系,也就是倍的关系。这样借助已有的差比关系,紧扣标准,引领学生主动建构倍比关系,提升了学生的推理意识和创新意识。

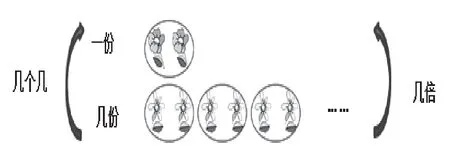

2.用“几份”来关联“几个几”和“几倍”

借助“份”的概念和直观支撑提炼出“几个几”,打通“几份”“几个几”“几倍”这三种表述方式。教学中,引领学生以“几份”为媒来认识倍数关系,先定标准,也就是确定一份,另一个数量有这样的几份(也可以说“几个几”),就是标准的几倍(如下图)。这样使学生认识到三种表述方式,说法不同,关系相同,体验到数量关系的内在一致性,发展了学生的数学语言,提升了思维的灵活性和深刻性。

3.运用变式促进“倍”的理解

围绕核心问题“哪个量决定了倍数关系”设计结构化数学活动,促进学生对“倍”的理解不断深入。①标准相同,另一个数量不同,表示的倍数关系也不同,让学生认识到有时标准量不能决定倍数关系;②另一个数量相同,标准不同,表示的倍数关系也不同,让学生感悟到有时另一个数量不能决定倍数关系;③标准和另一个数量都不同,表示的倍数关系却不变。学生在比较和反思“哪个量决定倍数关系”的问题中,理解到作为标准的数量和另一个数量都决定着倍数关系,从而全面、深刻地把握了“倍”的概念,发展了模型意识和函数思想。

4.前后观照理解倍数

在学生感悟了“倍”之后,还要让学生认识“倍数关系”与“相差关系”“分数的意义”的关联。首先,引导学生回忆差比关系,引导学生发现:“两个数量相等的关系,也可以说是1 倍关系。”当两个数量相差的部分相当于1 个较小数、2 个较小数、3个较小数……就出现了2 倍、3 倍、4 倍的关系……使学生看到倍数关系是由相差关系发展而来。其次,要帮助学生认识“结构不良”的倍数关系。借助标准量大于比较量时的比较认识“不到1 倍”。这样“拉帮结派”,使学生理解倍数关系与相差关系的相通之处,并且也为以后学习“分数与除法的关系”打下基础,从而做到上通下联,感受到数学知识的和谐统一。

5.联结份总关系把握倍的应用

有关“倍”的实际问题大体有三种(“求倍数”“求几倍数”“求1 倍数”),在一课时中把这三种问题进行整合,引导学生利用直观手段链接“倍”概念把倍数关系化归为份总关系来解决,上述三类问题就转化为“求一个数里面有几个另一个数”“求几个几的和是多少”“把一个数平均分成几份,求一份是多少”,这样不仅能促使学生深刻把握“倍”的概念,形成了良好的认识结构,提升了数学思维品质,发展了数学关键能力。