任那考论

杨 军

(吉林大学文学院,吉林长春130012)

公元3世纪末,乐浪、带方成为独悬海外的郡,已经丧失对郡县辖区之外的朝鲜半岛各地的统治。半岛南部的三韩诸部陷入政治上的无序状态,开始相互兼并。在百济、新罗逐渐统一马韩、辰韩各部之际,新罗人将未并入百济、新罗的三韩诸小国统称为加罗或伽耶,而日本方面统称之为任那。①[日]小田省吾:《朝鮮史大系》(上世史),朝鲜史学会昭和二年 (1927)版,第137页;[日]今西龙:《加羅疆域考》,《朝鮮古史の研究》,近澤書店昭和十二年 (1937)版,第291、295页。日本势力进入朝鲜半岛南部,其控制区即任那。日、韩学者关于任那的研究进行了百余年,分歧很大、异说颇多,本文试陈一得之愚,以求正史界方家。

一、任那诸国渊源

任那在日本史料中始见于《日本书纪》卷五《御间城入彦五十琼殖天皇 (崇神天皇)纪》,崇神天皇六十五年,“任那国遣苏那曷叱知令朝贡也”。同书卷六《活目入彦五十狭茅天皇 (垂仁天皇)纪》:“任那人苏那曷叱智请之,欲归于国,盖先皇之世来朝未还欤?”

原书注中记载了另一种说法:

御间城天皇之世,额有角人乘一船,泊于越国笥饭浦,故号其处曰角鹿也。问之曰:“何国人也?”对曰:“意富加罗国王之子,名都怒我阿罗斯等,亦名曰于斯岐阿利叱智干岐。……经出云国至于此间也。”是时,遇天皇崩,便留之,仕活目天皇,逮于三年,天皇问都怒我阿罗斯等曰:“欲归汝国耶?”对曰:“甚望也。”天皇诏阿罗斯等曰:“汝不迷道,速诣之,遇先皇而仕欤!是以改汝本国名,追负御间城天皇御名,便为汝国名。”仍以赤织绢给阿罗斯等,返于本土。故号其国谓弥摩那国,其是之缘也。

据此,任那国原名“意富加罗”,为古韩语名,垂仁天皇以崇神天皇之名为之重新命名,称“弥摩那”,意为“御间城”,此为其日语名,后讹为“任那”。②[日]菅政友:《任那考上》,市岛谦吉编:《菅政友全集》,明治四十年 (1908)版,第359页。日本学者鲇贝房之进认为,任那之“任”在朝鲜语中读做“nim”,表示“主”和“王”的意思,“那”是ra的转音,意为“国”;白鸟库吉也认为,任那是“ninra”,也就是在表示王或君主的“nim”后面加助词“ra”。①[日]末松保和:《任那興亡史》,吉川弘文馆昭和四十六年 (1971)版,第36页。若是,则“任”的意义正对应崇神天皇名字“御间城”的“御”,而“那”的意义与“御间城”的“城”亦能相通,似乎“任那”或者说“弥摩那”,正是崇神天皇名字的音译,而“御间城”是其意译。但上述说法恐怕并不准确。

“加罗”,即《三国史记》的加良、伽落、加耶、伽耶,《三国遗事》的驾洛、呵啰,《隋书·新罗传》的迦罗,《续日本纪》天平宝字二年条的贺罗的同音异译。②[日]池内宏:《日本上代史の一研究——日鮮の交涉と日本書紀》,近藤書店昭和二十二年 (1947)版,第25-26页。自白鸟库吉、津田左右吉等日本学者首倡此说,③[日]津田左右吉著,白鳥庫吉监修:《朝鮮歷史地理》,南滿洲鐵道株式會社大正二年 (1913)版,第137-138页。似已成为学界定论。白鸟库吉认为,加罗又作加那,“那”为古韩语,意为国。④[日]白鳥庫吉:《朝鮮古代諸國名稱考》,《白鳥庫吉全集》第三卷,岩波書店昭和四十五年 (1970)版,第35页。三品彰英认为,《三国史记》中的“那 (na)”,即《三国志》中的“奴 (noh)”,表示以江河为中心形成的河川平野,史籍中也依其意义标记为“川”、“壤 (襄、让)”等。⑤[日]三品彰英:《关于高句丽的五部》,《朝鲜学报》第六辑,1953年。韩国学者亦多认为,《三国史记》中的“那”,与《三国志》中的“奴”意义相同,都含有地 (壤)、川或川边平野之意,被称为“那”或“奴”的集团,指的是位于江岸和山谷的地域集团。⑥[韩]林起焕:《高句丽初期五部的形成与变迁》,《“2007年中韩高句丽历史研究学术讨论会”论文集》;[韩]余昊奎:《鸭绿江中游地区高句丽国家的形成》,《韩国高句丽史研究论文集》,韩国高句丽研究财团2006年版。加罗称加那,与其位于洛东江下游河谷平原的地理位置正相吻合。由此看来,“那”最初指河谷平原,或居住在河谷平原的部落,当这些部落集团逐渐发展为小国之后,“那”也就具有了“国”的内涵。“加”为扶余、高句丽常用官称,白鸟库吉认为,相当于“可汗”之“汗”,意为君王。⑦[日]白鳥庫吉:《漢史に見えた朝鮮語》,《白鳥庫吉全集》第三卷。因此, “加那”(加罗)意即君王之国。《三国史记》、《三国遗事》记载,朝鲜半岛南部有六个同名“伽耶”的小国,即所谓六伽耶,伽耶、驾落、加罗为同一名词,耶、罗音通,⑧[日]林泰辅:《支那上代之研究》附录《加羅の起源》,光風館書店昭和二年 (1927)版。则“伽耶”与“加那”内涵相同,亦意为君王之国。

任那,若从末松保和的解释,含义也是君王之国,与加罗完全相同。朝鲜学者丁若镛《与犹堂全书》第一集诗文集《倭情考叙》:“考诸倭史,其通我邦自任罗及天日枪而始”。显然,任那在朝鲜史籍中也写作“任罗”。任那在古日语中读作“弥摩那”, 《同文通考》训读为“美麻奈”或“美麻几”。⑨[日]细川潤次郎:《吾园随笔余编》卷一“任那”条,西川忠亮大正六年 (1917)本,第9页。除去与“那”对应的尾音,“任”应读作“弥摩”、“美麻”,与加罗之“加”读音相近。由此看来,“任那”一词,不论是读音还是意义,皆与“加罗”相同,应具有相同语源。由朝鲜史籍多记作加罗、伽耶、驾洛,日本史籍多记作任那分析,此语辞应源自古韩语,任那、加罗读音之细微差异,是此语辞进入古日语后出现的读音讹变所致。

《三国志》卷三○《乌丸鲜卑东夷传·韩传》称马韩“其俗少纲纪,国邑虽有主帅,邑落杂居,不能善相制御”。“其北方近郡诸国差晓礼俗,其远处直如囚徒奴婢相聚。”显然马韩的许多所谓“国”,王权尚未确立。但是,弁辰“十二国亦有王”,“法俗特严峻”,证明弁辰各国已经确立起较严密的王权统治。可能正是因为弁辰各国王权强化的特点,才被周边国家称为“君王之国”,即加罗或任那。

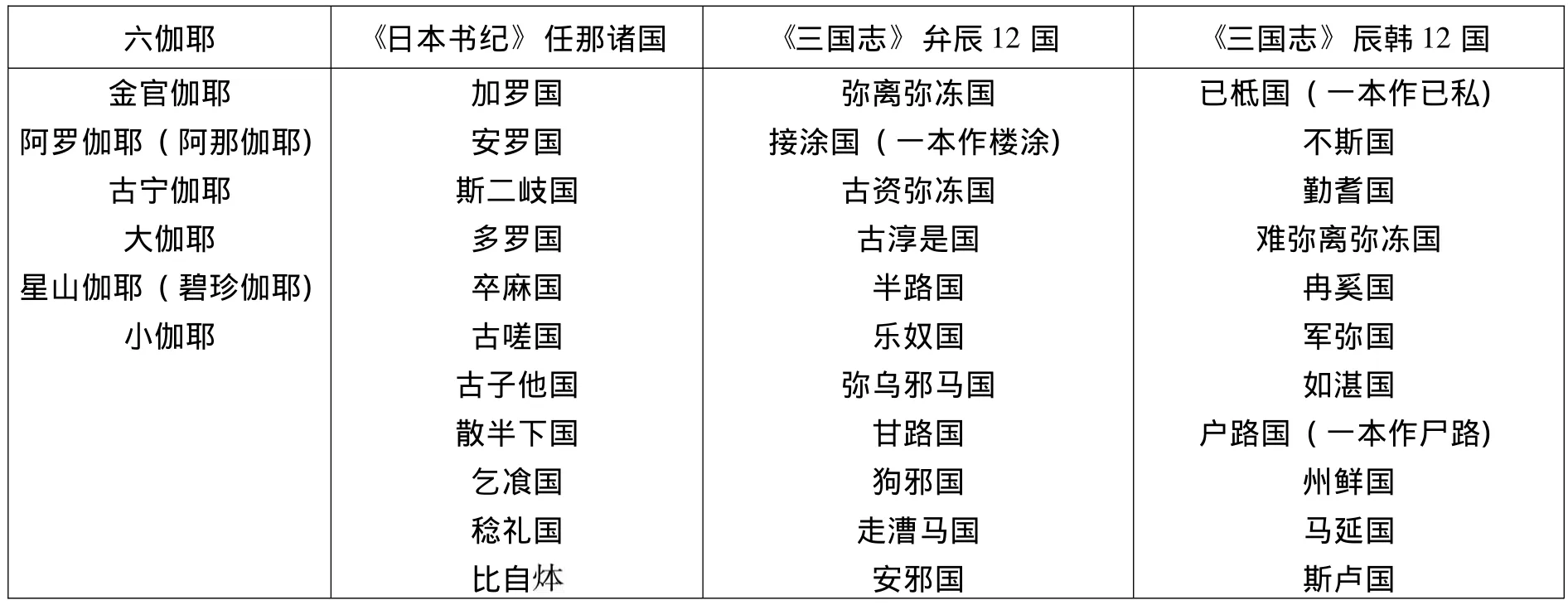

“意富”意为大,此加罗为诸小国的宗主,势力稍强大,故当地诸国称其为大加罗,[10][日]那珂通世:《外交繹史》卷二第十四章《加羅考》,《那珂通世遺書》,大日本图书株式会社大正四年 (1915)版,第166页。意即大君之国,证明被称为“君王之国”(任那、加罗、伽耶)的诸国中,已存在一个居于主导地位的大君之国。《三国遗事》卷一《纪异·五伽倻》提到阿罗伽耶 (阿那伽耶)、古宁伽耶、大伽耶、星山伽耶 (碧珍伽耶)、小伽耶,并其卷二《驾洛国记》所载金官伽耶,即所谓六伽耶。《驾洛国记》所载神话称六伽耶的始祖出自“黄金卵六”,由此推测,可能六伽耶之间存在某种联盟关系,也只有这样才能与兴起中的百济、新罗相抗衡。具有盟主地位的伽耶因具有主导地位而得以独擅伽耶(即任那)之号,“国称大驾洛,又称伽耶国”,而其他五国则称“某某伽耶”以相区别。由于各国皆称“伽耶”,此联盟所控制的区域也就被称为“伽耶”(加罗、任那),因而任那逐渐演变为地域名,任那一名可以涵盖此地域内的所有小国,这也就是《日本书纪》卷一九《天国排开广庭天皇(钦明天皇)纪》所说的:“总言任那,别言加罗国、安罗国、斯二岐国、多罗国、卒麻国、古嗟国、子他国、散半下国、乞飡国、稔礼国,合十国。”此外,学界通常认为,见于《日本书纪》卷九《气长足姬尊 (神功皇后)纪》的“比自、南加罗、喙国、安国、多罗、卓淳、加罗七国”也属于任那诸国。除去重复,任那作为地域名,至少涵盖14国。

任那或加罗诸国中,最早见于《日本书纪》的任那国,即意富加罗国,学界通常认为就是《三国遗事》中的驾洛国、《三国史记》中的金官伽耶。如前所述,意富的含义是“大”,意富加罗即“大加罗”、“大伽耶”。《三国遗事》卷二《驾洛国记》称金官伽耶为“大驾洛”,但卷一《纪异·五伽倻》中所载大伽耶,却是指位于后世高灵郡的伽耶,而非位于金海郡的金官伽耶。①[朝鲜]丁若镛《与犹堂全书》第一集《文献备考刊误》:“案加罗,驾洛也,考南北史新罗传及倭传可知,盖声相近也。任那,今忠州也。《三国史·强首传》曰‘臣任那加良人也’,史又以强首为中原沙梁人,中原者,忠州也,则忠州之为任那明甚矣。”认为任那加罗即金官伽耶在忠州,显误。

《三国史记》卷三四《地理志》:“高灵郡,本大加耶国,自始祖伊珍阿豉王 (一云内珍朱智)至道设智王,凡十六世,五百二十年。真兴大王侵灭之,以其地为大加耶郡。”同卷:“金海小京,古金官国 (一云伽落国,一云伽耶),自始祖首露王至十世仇亥王,以梁中大通四年,新罗法兴王十九年,率百姓来降,以其地为金官郡”。《三国遗事》卷二《驾洛国记》:“案《三国史》,仇衡以梁中大通四年壬子,纳土投罗,则计首露初即位东汉建武十八年壬寅,至仇衡末壬子,得四百九十年矣。若以此记考之,纳土在元魏保定二年壬午,则更三十年,总五百二十年矣,今两存之。”按《三国史记》的记载,大伽耶历16世520年,而金官伽耶历10世490年,即使按《三国遗事》保存的另一种说法,金官伽耶的存在也不超过520年。②实则两国存在时间皆可疑。按《三国史记》记载,金官伽耶亡于梁中大通四年 (532),其卷四《真兴王本纪》与伽耶有关的记事仅见二十三年 (562)“九月,加耶叛”,姑定大伽耶亡于是年。若按中国古人30年为一世的说法计算,金官伽耶历10世合300年,应建国于232年左右;大伽耶历16世合480年,应建国于82年左右。大伽耶立国约早于金官伽耶一个半世纪。很明显,大伽耶的历史比金官伽耶更古老,更可能是《日本书纪》所载意富加罗国。

据前引《三国史记》卷三四《地理志》,位于高灵的大伽耶为新罗真兴王所灭,同书卷四《真兴王本纪》与伽耶有关的记事仅见二十三年 (562)“九月,加耶叛”,大伽耶应亡于此年。而《日本书纪》卷一九《天国排开广庭天皇 (钦明天皇)纪》记载“新罗打灭任那官家”也是在此年。③《日本书纪》纪年错误,日本学者多有考证,此从今西龙说。[日]今西龙:《加羅疆域考》,《朝鮮古史の研究》,第335页。则任那加罗,即任那诸国之首,亦即大伽耶,无疑是指位于高灵的大伽耶,而非金官伽耶。

《凤林寺真镜大师宝月凌空塔碑》:“大师讳审希,俗姓新金氏,其先任那王族,草拔圣枝。”④[日]《朝鮮金石總覽》(上),朝鲜总督府大正八年 (1919)版,第98页。任那王族被称为“草拔圣枝”,若将此“草拔”理解为城名,则该城应为大伽耶首府。《三国史记》卷一《新罗本纪·婆娑尼师今本纪》:“遣兵伐比只国、多伐国、草八国”,“草拔”、“草八”音同,此“草八”应即大伽耶首府,与比只、多伐邻近。日本学者今西龙认为,比只即《三国史记》中的比斯伐、《日本书纪》中的比自,在今庆尚南道昌宁;多伐即《日本书纪》中的多罗,在今庆尚南道陕川。①[日]今西龙:《加羅疆域考》,《朝鮮古史の研究》,第342页。金官伽耶所在的金海郡相距昌宁、陕川过于遥远,而高灵虽属今庆尚北道,但距昌宁、陕川较近,更符合大伽耶首府的地理位置。

有学者认为,率先与日本交往的不应该是地处内陆高灵郡的大伽耶,而应该是临海的金官伽耶。②[日]津田左右吉著,白鳥庫吉监修:《朝鮮歷史地理》,第182页。但《日本书纪》卷六《活目入彦五十狭茅天皇 (垂仁天皇)纪》:“故敦赏苏那曷叱智,仍赉赤绢一百匹赐任那王,然新罗人遮之于道而夺焉,其二国之怨始起于是时也。”新罗能够拦其归路夺绢,可见此任那不在海边,以高灵郡的大伽耶当之更为合适。

《三国史记》卷四一《金庾信传》称金官伽耶始祖首露王为“南加耶始祖首露”,津田左右吉认为,此南加耶即伽耶,指金官伽耶,因其在新罗之南,故称南加耶,不是《日本书纪》所载南加罗。③[日]津田左右吉著,白鳥庫吉监修:《朝鮮歷史地理》,第149页。但是,若伽耶、加罗指金官伽耶,南加耶又其别名,则《日本书纪》卷九《气长足姬尊 (神功皇后)纪》提到的“比自、南加罗、喙国、安国、多罗、卓淳、加罗七国”中,南加罗、加罗皆指金官伽耶,不应两存。因此,《日本书纪》中的南加罗更可能是指金官伽耶。

丁若镛《与犹堂全书》第一集诗文集《对策·地理策》:“然伽耶者,弁辰也。《魏志》弁辰本十二国,而《新罗史》有所谓浦上八国,即今漆原、熊川、咸安、固城之等也,若于伽耶六郡合之以浦上八国,而去其重复,则弁辰十二,恰当其数也。”认为伽耶或任那诸国与三韩的弁韩即《三国志》所载弁辰存在密切联系,无疑是正确的,但其认为伽耶或任那诸国完全出自弁辰十二国却是不准确的。

《三国志》卷三○《乌丸鲜卑东夷传·韩传》记载,弁韩、辰韩共二十四国,包括:已柢国、不斯国、弁辰弥离弥冻国、弁辰接涂国、勤耆国、难弥离弥冻国、弁辰古资弥冻国、弁辰古淳是国、冉奚国、弁辰半路国、弁乐奴国、军弥国、弁军弥国、弁辰弥乌邪马国、如湛国、弁辰甘路国、户路国、州鲜国、马延国、弁辰狗邪国、弁辰走漕马国、弁辰安邪国、马延国、弁辰渎卢国、斯卢国、优由国。其中,马延国重出,实际出现了25个国名。中华书局点校本将“弁军弥国”改为小字注文,视为“军弥国”的别名,并于弁乐奴国中补“辰”字成“弁辰乐奴国”,④《三国志》卷三○《乌丸鲜卑东夷传·韩传》,中华书局1971年版,第853页。则首贯“弁辰”字样的正好12国:弁辰弥离弥冻国、弁辰接涂国、弁辰古资弥冻国、弁辰古淳是国、弁辰半路国、弁辰乐奴国、弁辰弥乌邪马国、弁辰甘路国、弁辰狗邪国、弁辰走漕马国、弁辰安邪国、弁辰渎卢国。此12国应该就是弁韩12国,故皆加“弁辰”二字。我们可以将见于朝鲜史籍的六伽耶、见于《日本书纪》的任那14国,以及见于《三国志》的辰韩12国、弁辰12国列表对照如下:

六伽耶 《日本书纪》任那诸国 《三国志》弁辰12国 《三国志》辰韩12国金官伽耶阿罗伽耶 (阿那伽耶)古宁伽耶大伽耶星山伽耶 (碧珍伽耶)小伽耶加罗国安罗国斯二岐国多罗国卒麻国古嗟国古子他国散半下国乞飡国稔礼国比自已柢国 (一本作已私)不斯国勤耆国难弥离弥冻国冉奚国军弥国如湛国户路国 (一本作尸路)州鲜国马延国弥离弥冻国接涂国 (一本作楼涂)古资弥冻国古淳是国半路国乐奴国弥乌邪马国甘路国狗邪国走漕马国安邪国 斯卢国

南加罗喙国卓淳渎卢国 优由国 (一本作优中)

学界通常认为,金官伽耶即《日本书纪》中的加罗国,亦即《三国志》中的狗邪国;阿那伽耶即《日本书纪》中的安罗国,亦即《三国志》中的安邪国。日本学者今西龙认为,《日本书纪》中的卓淳,可能即《三国志》中的渎卢国。①[日]今西龙:《加羅疆域考》,《朝鮮古史の研究》,第351页。皆可证明伽耶 (任那)诸国与弁辰存在一定联系。今西龙认为,《日本书纪》所载比自、斯二岐为同音异译,可能即《三国志》中的不斯国;②[日]今西龙:《加羅疆域考》,《朝鮮古史の研究》,第348页。证明任那诸国与辰韩诸部也存在一定联系。见于《日本书纪》的任那诸国达14个,肯定不能与弁辰12国存在一一对应关系。参考《三国志》卷三○《乌丸鲜卑东夷传·韩传》“弁辰亦十二国,又有诸小别邑,各有渠帅”的记载可知,3世纪末至4世纪初,随着中原王朝郡县体制的瓦解,朝鲜半岛南部处于政治上的无序状态,三韩诸部势力消长不一,出现政治格局的重组,在此过程中,可能存在弁韩、辰韩原有诸国衰落,而其原来的“诸小别邑”发展为小国的现象。因此,后来的任那诸国是对弁辰 (可能还包括部分马韩、辰韩部落)的重组,与弁辰十二部并不存在一一对应的关系。

二、任那的地理范围

《日本书纪》卷九《气长足姬尊 (神功皇后)纪》记载,神功皇后四十九年己巳:

春三月,以荒田别鹿我别为将军,则与久氐等共勒兵而度之,至卓淳国,将袭新罗。……俱集于卓淳,击新罗而破之,因以平定比自、南加罗、喙国、安国、多罗、卓淳、加罗七国。仍移兵西回至古奚津,屠南蛮忱弥多礼,以赐百济。于是,其王肖古及王子贵须亦领军来会,时比利、辟中、布弥支、半古四邑自然降服。

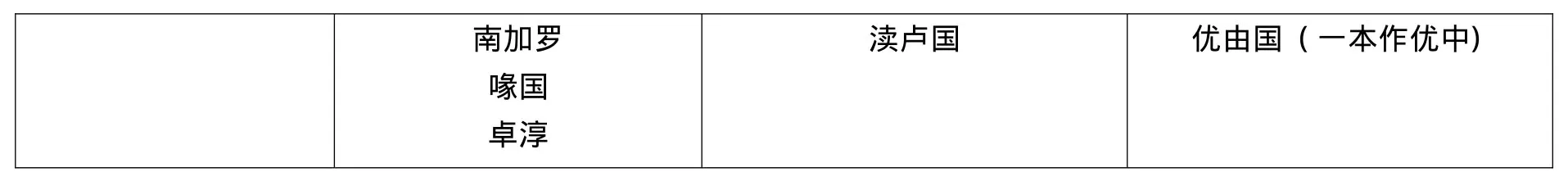

《日本书纪》的纪年存在问题,多数纪年与实际情况存在两甲子120年的出入,此为日本学者所公认。《日本书纪》卷九《气长足姬尊 (神功皇后)纪》记载了三位百济王去世的时间,将之与《三国史记》卷二四《百济本纪》相对照,我们可以据此确定神功皇后纪年与公元纪年的关系。③《三国史记》卷二四《近肖古王纪》引《古记》:“百济开国已来,未有以文字记事。至是,得博士高兴,始有书记。”参见[日]坪井九馬三、日下宽校订:《三国史记》卷二四《近肖古王本纪》,吉川弘文館大正贰年 (1913),第7页。百济自近肖古王以后有文字记录流传,《日本书纪》原注中引用的《百济记》、《百济新撰》等书,应皆有更早的可靠史源,因此《神功皇后纪》中所载百济王世系才比较准确。故认为《神功皇后纪》中百济近肖古王以下有关朝鲜半岛的记事是比较可信的。

《日本书纪》记载 《三国史记》记载 公元纪年神功皇后五十五年,百济肖古王薨。六十四年,百济国贵须王薨。王子枕流王立为王。六十五年,百济枕流王薨,王子阿花年少,叔父辰斯夺立为王。近肖古王三十年冬十一月,王薨。近仇首王十年夏四月,王薨。枕流王二年冬十一月,王薨。太子少,故叔父辰斯即位。375年384年385年

按上表纪年推算,神功皇后四十九年为公元369年。如果我们将比自、多罗、加罗比定为婆娑尼师今征服的比只国、多伐国、草八国,南加罗比定为金官伽耶,那么,369年神功皇后平定的七国,多为已被新罗吞并的任那诸国。上述史料反映的历史是,在乐浪、带方二郡陷没后约半个世纪的时间里,新罗坐大,不断吞并辰韩、弁韩诸部,但在新罗尚未完成对辰韩、弁韩诸部的整合之际,日本势力进入朝鲜半岛南部,与新罗争夺对伽耶 (任那)诸国的控制权。为说明任那的地理范围,先将《日本书纪》所载神功皇后平定之地分考如下。

1.加罗、南加罗、安罗、比自

加罗,即任那,广义上指加罗诸国,狭义指加罗诸国之一。学界通常认为,作为诸国之一的加罗即金官伽耶,在今庆尚南道金海市。①[日]今西龙:《加羅疆域考》,《朝鮮古史の研究》;[日]津田左右吉:《朝鮮歷史地理》;[日]末松保和:《任那興亡史》。以下涉及今西龙、津田左右吉、末松保和三位日本学者的观点,皆见此三书,不再一一出注。如前所述,本文认为,此加罗与任那同名,必为任那诸国之首,即大伽耶,应在今庆尚北道高灵郡。金官伽耶为南加罗。

南加罗,林泰辅认为即小伽耶,②[日]林泰辅:《朝鮮史》第2卷,吉川半七明治二十五年 (1892)印行,第21页B面。吉田东伍认为在固城,③[日]吉田東伍:《日韓古史斷》,富山房书店明治二十六年 (1893)版,第499页。津田左右吉认为在龟浦,末松保和认为在梁山。如前所述,本文认为即金官伽耶,在今庆尚南道金海市。

安罗国,学界通常认为即阿那伽耶,并根据《三国史记》卷三四《地理志》:“咸安郡,法兴王以大兵灭阿尸良国 (一云阿那加耶),以其地为郡”,认为在今庆尚南道咸安。

2.多罗

林泰辅、吉田东伍、今西龙、末松保和,⑤[日]林泰辅:《朝鮮史》第2卷,第21页B面;[日]吉田東伍:《日韓古史斷》,第138页。皆认为在今庆尚南道陕川,这也是日本学界的通说,津田左右吉怀疑在班城一带。

《日本书纪》卷一七《男大迹天皇 (继体天皇)纪》:

遣近江毛野臣使于安罗,勅劝新罗更建南加罗、喙、己吞。……毛野臣次于熊川 (一本云,次于任那久斯牟罗)……由是新罗改遣其上臣伊叱夫礼智干岐率众三千来请听勅。毛野臣遥见兵仗围绕,众数千人自熊川入任那己叱己利城,伊叱夫礼智干岐次于多多罗原,不敢归,待三月,频请闻勅,终不肯宣。伊叱夫礼智所将士卒等于聚落乞食,相过毛野臣傔人河内马饲首御狩,御狩入隐他门,待乞者过捲手遥击,乞者见云:“谨待三月,伫闻勅旨,尚不肯宣,恼听勅使,乃知欺诳诛戮上臣矣。”乃以所见具述上臣。上臣抄掠四村 (金官、背伐、安多、委陀是为四村。一本云,多多罗、须那罗、和多、费智为四村也。)

毛野臣所驻之熊川,或久斯牟罗,以及伊叱夫礼智干岐入己叱己利城所经之熊川,自不可能是曾为百济都城的熊川。由上下文来看,此熊川当与安罗、南加罗相距不远。《新增东国舆地胜览》卷三二有熊川县,“西至昌原府界二十五里”,疑此即毛野臣所驻之熊川。

伊叱夫礼智干岐抄掠四村中的安多应即安罗、金官应即南加罗,其所驻之多多罗原显然距两者不远。吉田东伍即认为多多罗原在金海。⑥[日]吉田東伍:《日韓古史斷》,第502页。吉田氏还认为,下文提到的多多罗、素奈罗、弗知鬼、扫陀皆在金官伽耶,南迦罗即古自伽耶、阿罗罗即安那伽耶。未详何据。参见同书第516页。一说伊叱夫礼智干岐所抄掠四村为多多罗、须那罗、和多、费智。《日本书纪》卷二○《渟中仓太珠敷天皇 (敏达天皇)纪》:“新罗遗使进调多益常例,并进多多罗、须奈罗、和陁、发鬼四邑之调。”多多罗、须奈罗、和陁、发鬼四邑,显然即伊叱夫礼智干岐所抄掠的四村,此四村本属任那,应是在此后为新罗吞并。据《日本书纪》卷二二《丰御食炊屋姬天皇 (推古天皇)纪》,“新罗与任那相攻,天皇欲救任那”,“以泛海往之,乃到于新罗,攻五城而拔。于是新罗王惶之,举白旗到于将军之麾下,而立割多多罗、素奈罗、弗知鬼、扫陀、南迦罗、阿罗罗六城以请服。”扫陀应即和陁、弗知鬼应即发鬼,若此条记载可信,则后来此四邑曾为日本方面夺回。由日军“泛海往之”、“攻五城而拔”来看,此四邑皆距海不远。其中的多多罗,应即多罗,故当于沿海处求之。此处称“多多罗原”,应有相对开阔的平原,能容纳下若干城。综上,多罗应在今庆尚南道昌原一带。⑦津田左右吉置多多罗原于今金海北、洛东江南岸。参见[日]津田左右吉:《朝鮮歷史地理》附图4《任那列国图》。其东25里即熊川。

《三国史记》卷三四《地理志》:“分居陀州置菁州。景德王改名,今晋州”,“居昌郡,本居烈郡 (或云居陀)”,“江阳郡,本大良 (一作耶)州郡,景德王改名,今陕州”,日本学者认为,居陀、大耶、大良皆多罗的不同译写,故多罗当在今庆尚南道的陕川或居昌。但两地皆远在内陆,与安罗、南加罗相距过于遥远,以此为多罗恐不可从。班城距金海相对较远,且无平原,津田左右吉说亦有问题。

3.喙、己吞、卓淳

喙国,今西龙认为在今大邱,吉田东伍、①[日]吉田東伍:《日韓古史斷》,第383页。同书第499页作“今庆山欤”,作疑问句,显然作者对此并不敢肯定。末松保和认为在庆山。己吞,吉田东伍认为在晋州,②[日]吉田東伍:《日韓古史斷》,第499页。今西龙认为可能在高灵星州之东。津田左右吉认为喙、己吞二国在昌宁 (比自)以南,今洛东江北岸的灵山及其东南一带。

《日本书纪》卷一七《男大迹天皇 (继体天皇)纪》:“近江毛野臣率众六万,欲往任那,为复兴建新罗所破南加罗、喙、己吞,而合任那”, “遣近江毛野臣使于安罗,勅劝新罗更建南加罗、喙、己吞。”则喙、己吞二国应与南加罗即今金海相距不远。《日本书纪》卷一九《天国排开广庭天皇 (钦明天皇)纪》:“其喙、己吞,居加罗与新罗境际,而被连年攻败。任那无能救援,由是见亡。”则喙、己吞二国应在金海与新罗之间。诚如津田左右吉所说,洛东江以南为金官伽耶属地,没有其他政权存在的空间,故喙、己吞应在洛东江北岸。此从津田说。其他诸家说皆与金官伽耶即今金海相距过远,恐不可从。

卓淳,津田左右吉认为在漆原,今西龙认为在昌原,末松保和认为在大邱,林泰辅认为在金山直旨川附近。

《日本书纪》卷一九《天国排开广庭天皇 (钦明天皇)纪》:“新罗春取喙、淳,仍摈出我久礼山戌而遂有之,近安罗处,安罗耕种,近久礼山处,新罗耕种,各自耕之,不相侵夺,而移那斯、麻都过耕他界。”百济王称:“窃闻新罗、安罗两国之境有大江水,要害之地也,吾欲据此修缮六城。……久礼山之五城庶自投兵降首,卓淳之国亦复当兴。”新罗与安罗 (今咸安)之间的“大江水”,无疑是指洛东江。新罗攻占喙和卓淳之后,疆域逼近久礼山,证明卓淳在久礼山之东。卷一七《男大迹天皇 (继体天皇)纪》:“毛野臣遂于久斯牟罗起造舍宅,……毛野臣婴城自固,势不可擒。于是,二国图度便地,淹留弦晦,筑城而还,号曰久礼牟罗城。”据《梁书》卷五四《新罗传》“其俗呼城曰健牟罗”。则《日本书纪》出现的“牟罗”,应即“健牟罗”,意为城;所谓“久礼牟罗”即久礼城,应在久礼山附近。毛野臣驻于久斯牟罗是为“更建南加罗、喙、己吞”,显然是新罗占领喙、卓淳之后的事,换言之,《日本书纪》在叙述毛野臣之事时提到的久礼城和多多罗原,应皆在久礼山以西。如前所述,多多罗原和多罗国在今昌原一带,则卓淳应在今昌原以东。

《日本书纪》卷九《气长足姬尊 (神功皇后)纪》:“俱集于卓淳,击新罗而破之,因以平定比自、南加罗、喙国、安国、多罗、卓淳、加罗七国”。在进攻新罗、平定七国之前,日军先在卓淳聚集,则卓淳距海不远,当在今庆尚南道昌原的东南,约当李朝时的熊川县。据《新增东国舆地胜览》卷三二“熊川县”,李朝时期此处尚有倭馆,是“待倭使之所”。

倭军越对马海峡,自今镇海湾沿岸登陆,故首先于卓淳集结,此后平定之国,如前所考,比自为昌宁、南加罗为金海、喙国在灵山、安国在咸安、多罗在昌原、加罗在高灵,则公元369年前后日本平定之七国,皆在洛东江流域。说明此时期日本主要沿洛东江一线与新罗进行争夺,洛东江流域是双方进行拉锯战的地区。

4.“四邑”与“四县”

《日本书纪》卷九《气长足姬尊 (神功皇后)纪》:“比利、辟中、布弥支、半古四邑自然降服”,此四邑所在地无考,但应与卷一七《男大迹天皇 (继体天皇)纪》所载上哆唎、下哆唎、娑陀、牟娄等四县之地有关。为讨论方便,先将《男大迹天皇 (继体天皇)纪》相关史料排比如下:

六年 (512)十二月,“百济遣使贡调,别表请任那国上哆唎、下哆唎、娑陀、牟娄四县。哆唎国守穗积臣押山奏曰:‘此四县近连百济,违隔日本……’”。

七年 (513)六月,“(百济)别奏云:‘伴跛国略夺臣国己汶之地,伏请天恩判还本属。’……以己汶带沙赐百济国。是月,伴跛国遣戢支献珍宝,乞己汶之地,而终不赐。”

八年 (514)三月,“伴跛筑城于子吞带沙,而连满奚,置烽候邸阁,以备日本”。

九年 (515)二月,“百济使者文贵将军等请罢,仍勅副物部连遣罢归之。是月,到于沙都岛,传闻伴跛人怀恨衔毒,恃强纵虐,故物部连率舟师五百,直诣带沙江,文贵将军自新罗去。夏四月,物部连于带沙江停住六日,伴跛兴师往伐,逼脱衣裳,劫掠所赍,尽烧帷幕,物部连等怖畏逃遁,仅存身命,泊汶慕罗 (汶慕罗,岛名也)。”

廿三年 (529)三月,“百济王谓下哆唎国守穗积押山臣曰:‘夫朝贡使者恒避岛曲,每苦风波,因兹湿所赍,全坏无色,请以加罗多沙津为臣朝贡津路。’是以押山臣为请闻奏。是月,遣物部伊势连父根吉士老等以津赐百济王。于是,加罗王谓勅使云:‘此津从置官家以来,为臣朝贡津涉,安得辄改赐邻国,违元所封限地。’……由是加罗结党新罗,生怨日本。”

多沙津,据《三国史记》卷三四《地理志》“河东郡,本韩多沙郡”,在今庆尚南道蟾津江口的河东。在512年获得上哆唎、下哆唎、娑陀、牟娄四县之后,百济至529年始获得多沙津,且因此与加罗交恶。此加罗应指在今高灵的大伽耶,多沙津为其与日本往来的出海之地。“四县近连百济”,故多沙津应在四县之东。因此,上哆唎等四县皆在蟾津江下游以西。带沙江只能如津田左右吉所考,指今蟾津江。今西龙认为是洛东江支流,应误。但津田左右吉将哆唎置于蟾津江以东,恐不可从。末松保和将哆唎置于今全罗南道西南,远离蟾津江,亦不可从。此四县应在今全罗南道的光阳至顺天一带。

《日本书纪》卷一四《大泊濑幼武天皇 (雄略天皇)纪》引《日本旧记》:“久麻那利者,任那国下哆呼利县之别邑也。”今西龙认为,久麻那利为庆尚道沿海的熊川,上哆唎在今晋州、下哆唎在今熊川,陀娑或即多沙的倒文,牟娄可能为固城,概言之,今西龙认为四县皆在蟾津江以东,恐不可从。

在百济获得四县后,又“以己汶带沙赐百济国”,但为半跛所占。半跛占据己汶后,其地连海,物部连于带沙江受到伴跛军队的进攻,逃往汶慕罗岛,即可证明这一点。可见,己汶在多沙津以西,即今蟾津江入海口以西。如果将“带沙”理解为地域的话,今蟾津江以西为带沙,带沙以西为己汶,两者皆应在今全罗南道光阳至蟾津江之间。两者之北为伴跛,约当今全罗南道槐木里一带。

日本学者池内宏认为,《日本书纪》卷九《气长足姬尊 (神功皇后)纪》神功皇后四十九年的记事包含的历史事实极少,其内容多为《日本书纪》的作者润色附会。①[日]池内宏:《日本上代史の一研究——日鮮の交涉と日本書紀》,第99-101页。但是,神功皇后五十年提及对百济“增赐多沙城为往还路驿”,此“多沙城”应即多沙津,由此看来,《日本书纪》的作者想要表达的意思是,继体天皇赐给百济的四县,即神功皇后时降服的四邑。结合上述地名来看,南蛮忱弥多礼应从津田左右吉说,指今南海岛,池内宏认为指巨济岛,失之过东。

上述《日本书纪》的记载透露给我们的信息是,约369年前后,日本在与新罗争夺洛东江流域之后,向西占领南海岛,并将势力扩展至蟾津江以西。

另,《新撰姓氏录》卷三《在京皇别下》“吉田连”条记载:“昔矶城瑞篱宫御宇御间城入彦天皇御代,任那国奏曰:‘臣国东北有三巴汶地,上巴汶、中巴汶、下巴汶,地方三百里,土地民亦富饶,与新罗国相争,彼此不能摄治……’天皇大悦,令盐乘津彦命遣奉勅而镇守,彼俗称宰为吉,故谓其苗裔之姓为吉氏。”学界通常认为,此“巴汶”即《日本书纪》之“己汶”,并以“己”为正字。但是,此任那国无论是指大伽耶还是金官伽耶,其东北皆不邻海,如前所述,己汶地在蟾津江以西,也不可能与新罗交界,故此巴汶实与己汶无关,是另一个地名。

综上,369年前后的任那诸国,也就是朝鲜半岛南部的日本控制区,其地东至今金海,西可能达今顺天,最北端约至今高灵,大体说,包括今庆尚南道绝大部分地区,以及全罗南道、庆尚北道的部分地区。日本控制此区域,不仅阻碍了百济、新罗对三韩各部的整合进程,还成为其进一步向半岛北部进兵的基地。

三、从《好太王碑》看任那

据《三国史记》卷二《新罗本纪·基临尼师今本纪》,三年 (300)“与倭国交聘”,证明早在乐浪、带方二郡为高句丽攻陷以前,新罗已经与日本存在往来。卷二《新罗本纪·讫解尼师今本纪》记载,三年 (312),“倭国王遣使为子求婚,以阿飡急利女送之。”似乎早期两国关系尚为友好。但是,讫解尼师今三十五年 (344),“倭国遣使请婚,辞以女既出嫁。”倭国再次请求联姻遭到新罗的拒绝,于次年 (345) “倭王移书绝交”,两国开始处于战争状态。讫解尼师今三十七年(346),“倭兵猝至风岛,抄掠边户,又进围金城,急攻”。卷三《奈勿尼师今本纪》,九年 (364)“夏四月,倭兵大至。王闻之,恐不可敌,造草偶人数千,衣衣持兵,列立吐含山下。伏勇士一千于斧岘东原”。结合《日本书纪》卷九《气长足姬尊 (神功皇后)纪》所载神功皇后对朝鲜半岛的用兵,可见,自4世纪中叶起,新罗、日本就已经围绕加罗诸国的归属进行角逐,至369年前后,日本大举进攻,占领洛东江流域各地,在竞争中处于上风。

《三国史记》卷二四《百济本纪·近肖古王本纪》,二十四年 (369)“秋九月,高句丽王斯由帅步骑二万,来屯雉壤,分兵侵夺民户。王遣太子以兵径至雉壤,急击破之”。“冬十一月,大阅于汉水南,旗帜皆用黄”。二十六年 (371)“高句丽举兵来,王闻之,伏兵于浿河上。俟其至,急击之,高句丽兵败北。冬,王与太子帅精兵三万侵高句丽,攻平壤城,丽王斯由力战拒之,中流矢死,王引军退,移都汉山”。津田左右吉认为,此汉山为南汉山城 (广州),此浿水为临津江。①[日]津田左右吉:《朝鮮歷史地理》,第43、23-25页。此平壤即《三国遗事》之“南平壤”,《三国史记》卷三五《地理志》“汉阳郡,本高句丽北汉山郡(一云平壤)”,即今杨州。②[日]津田左右吉:《朝鮮歷史地理》,第55页。概言之,此时期高句丽与百济在临津江与汉江之间展开争夺。

337年、366年、368年,《三国史记》皆有新罗、百济交聘的记载。③《三国史记》卷二《讫解尼师今本纪》、卷二三《比流王本纪》;卷三《奈勿尼师今本纪》、卷二四《近肖古王本纪》。可见,4世纪中叶以后,由于新罗主要与日本争夺洛东江流域、百济主要与高句丽争夺临津江至汉江间地域,新罗、百济间处于友好状态。大体而言,半岛内的战事呈东西两线分别进行,东线是新罗、日本间的对抗,西线是高句丽、百济间的对抗。369年之后,可能日本乘百济在北方对高句丽的战事吃紧之机,对半岛南部沿海地区的百济领土进行蚕食,其势力扩展至蟾津江以西。半岛内这种政治均势,最终为高句丽好太王所打破。

立于公元414年的高句丽《好太王碑》,有关于高句丽、新罗、百济、倭之间关系的详细记事,其中出现了“任那加罗”,这也是关于任那加罗的最早记录。先将相关碑文迻录如下:

百残、新罗,旧是属民,由来朝贡,而倭以辛卯年 (391年)来,渡海破百残、囗囗新罗,以为臣民。以六年丙申 (396),王躬率水军,讨灭残国。军囗囗首攻取壹八城……王威赫怒,渡阿利水,遣刾迫城,横□□□□便国城,百残王困逼,献出男女生口一千人、细布千匹归王,自誓从今以后永为奴客。太王因赦先迷之愆,录其后顺之诚,于是得五十八城、村七百,将残王弟并大臣十人旋师还都。……九年己亥 (399),百残违誓,与倭和通,王巡下平穰,而新罗遣使白王云:倭人满其国境,溃破城池,以奴客为民,归王请命。太王恩慈,称其忠诚,特遣使还告以□□。十年庚子 (400),教遣步骑五万,往救新罗。从男居城至新罗城,倭满其中。官兵方至,倭贼退□□□□□□□□来背,急追至任那加罗从拔城,城即归服。安罗人戍兵拔新罗城、□城、倭满倭溃城……罗城,安罗人戍兵。昔新罗寐锦未有身来朝……十四年甲辰 (404),而倭不轨,侵入带方界,□□□□□石城□连船……王幢要截盪刾,倭寇溃败,斩杀无数。十七年丁未 (407),教遣步骑五万……合战,斩杀荡尽,所获铠钾一万余领,军资器械不可称数,还破沙沟城、娄城……廿年庚戌 (410),东夫余旧是邹牟王属民,中叛不贡,王躬率往讨,军到余城……①《高勾丽广开土王陵碑》,[日]朝鲜总督府:《朝鮮金石總覽》(上),第3-5页。本文的引文参考耿铁华释文作了某些改动。参见耿铁华:《好太王碑一千五百八十年祭》,中国社会科学出版社2003年版。

碑文称百济、新罗“旧是属民,由来朝贡”,无疑是夸大之辞。“倭以辛卯年 (391)来,渡海破百残、□□新罗,以为臣民。”中间所缺之字很可能是“任那”或“加罗”、“伽耶”。

大约自好太王即位的391年开始,高句丽加强了南下对百济的攻势,这在《三国史记》的记载中也有所反映。《三国史记》卷二五《百济本纪·辰斯王本纪》,八年 (392),“高句丽王谈德帅兵四万,来攻北鄙,陷石岘等十余城。王闻谈德能用兵,不得出拒,汉水北诸部落多没焉。”卷二五《百济本纪·阿莘王本纪》,三年 (394),“与高句丽战于水谷城下,败绩”。四年 (395)“秋八月,王命左将真武等伐高句丽,丽王谈德亲帅兵七千,阵于浿水之上拒战,我军大败,死者八千人”。“十一月,王欲报浿水之役,亲帅兵七千人,过汉水,次于青木岭下,会大雪,士卒多冻死”。证明在396年以前,百济已经屡败于高句丽。

乘高句丽强势南下之机,已在任那经营20余年的倭人自南方夹攻百济,这才是396年百济惨败于高句丽的重要原因。虽然百济被迫与高句丽签订城下之盟,但不久即反悔,转而与倭结盟,使倭人势力膨胀,因而大举进攻新罗,新罗向高句丽求救。至此,半岛内原本互不干涉的东西两线战事,转而纠缠在一起,形成高句丽、新罗同盟对抗百济、倭同盟的新局面。

400年高句丽追击倭人所至之“任那加罗丛拔城”,应即《凤林寺真镜大师宝月凌空塔碑》的“草拔”,《三国史记》卷一《婆娑尼师今本纪》的“草八”,即在今庆尚北道高灵的大伽耶的首府。此前的任那诸国,当以高灵的大伽耶为首,故称其为“任那加罗”。碑文下面提到“安罗人戍兵”,证明在击溃任那的倭人势力之后,高句丽并未将任那诸国直接并入自己的版图,而是扶持安罗即阿那伽耶为任那诸国之首,并支持安罗人率领下的任那部队侵入新罗,攻占“新罗城”,即新罗都城(今忠州),并由安罗人镇戍。

日本学者新井白石、白鸟库吉等认为,寐锦之“锦”即新罗王号尼师今。②[日]白鳥庫吉:《朝鮮古代官名考》,《白鳥庫吉全集》第三卷,第88页。而今西龙认为,“寐锦”为尼师今。③[日]今西龙:《加羅疆域考》,《朝鮮古史の研究》,第297页。白鸟库吉等学者主要是由《日本书纪》所见之“新罗王波沙寐锦”立论,若由上引《好太王碑》碑文来看,显然“寐锦”是一个词,不应分割,应以今西龙说为正。碑文“昔新罗寐锦未有身来朝”一句,虽然下文缺失,但其含义已经非常明显,意味着在400年之后新罗王亲朝高句丽。另,《三国史记》卷三《奈勿尼师今本纪》记载,“王以高句丽强盛,送伊餐大西知子实圣为质”,此子即后来即位的实圣尼师今。实圣至401年始自高句丽回到新罗,这可能是对新罗从属于高句丽的隐讳表达。

公元400年的高句丽救新罗之战实为朝鲜半岛历史的一个转折点。此役摧毁倭人在任那诸国的统治地位,高句丽部队直接占领位于今高灵的大伽耶,在其南方扶持起亲高句丽的以安罗为首的任那集团,并利用任那诸国镇戍新罗,迫使新罗国王亲朝。此役的胜利,自然也会使高句丽重新确立使百济“永为奴客”的396年盟约。至此,新罗、百济、任那皆成为高句丽的属国。此后倭人于404年、407年反扑皆未成功。至410年高句丽又征服位于咸镜南道虚川江流域的东夫余,①杨军:《东夫余考》,《史学集刊》,2010年第4期。朝鲜半岛所有政权皆成为高句丽的属国。

综上,自4世纪初中原王朝在朝鲜半岛的郡县体制崩溃,在经过约一个世纪的整合,半岛内部最终形成以高句丽为宗主国的新格局,半岛政权格局为之一变。长寿王在位期间,大体而言在整个5世纪,高句丽人基本维持住了其在朝鲜半岛的统治地位,427年长寿王迁都平壤无疑也与此有关。至此,将高句丽的统治重心吸引至半岛之内。