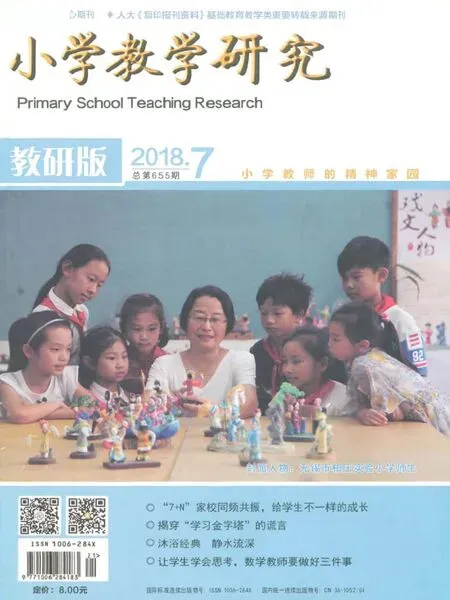

“乡情·智性课堂”

——教育的理想栖居地

江苏南通市天生港小学 钱美玉

近年来国家新课改正如火如荼地开展,更多教育工作者开始注重教育的创新。众多致力于教育改革的有志之士,呼吁让教育回归到学生的主体地位上来,关注学生个性和成长,提倡轻松愉悦的教学模式。我校的校本实践研究课题“乡情·智性课堂”也在课改的浪潮中应运而生。

一、“乡情·智性课堂”的由来

我校是一所乡村学校,地理环境独特,处于新农村城乡接合部,北边紧邻新开发的“万顷良田”,一年四季,庄稼遍地,瓜果飘香,洋溢着浓郁的乡土气息。与城市喧嚣的、嘈杂的生活不一样,这里的生活更为自由。我们向往在这样的土地上培养出带有乡野气息的、活泼而又充满智慧的学生。因此,基于学校的地域特征和我们对学生自由解放精神追求的基础,我们提出了“乡情·智性课堂”。“乡情·智性课堂”是指顺应自然规律,尊重儿童天性,让儿童率性发展,最终达到儿童自我教育的“无为”教育式课堂,力争“把不聪明的孩子培养成聪明的孩子,把聪明的孩子教得更聪明”(著名特级教师李吉林语),追求一种解放的、自然的、乡野的、刚健清新的教育,这种教育是非格式化的、非超荷的、非呆板的、非单一逻辑的教育。

“乡情·智性课堂”是“自然教育”的产物。古希腊时期亚里士多德提出教育要与自然相适应。文艺复兴时期,夸美纽斯首次提出了教育要遵循自然的原则。卢梭继承了这种思想,他强调教育对儿童自然发展的天性和顺序的尊重,提出了著名的“自然教育”理论。在中国,古人十分重视“天人合一”“顺其天性而育之”;《学记》要求教师“时观而弗语”,静待学生“开窍”;唐代柳宗元也提出了遵循人的天性因材施教的理论。国内外的“自然教育”论者均主张顺应儿童身心发展的自然规律,培养身心和谐发展的人。“乡情·智性课堂”的追求与这些观点不谋而合,这些观点为“乡情·智性课堂”的提出奠定了坚实的理论基础。

二、“乡情·智性课堂”的内容

“全人教育”就是培养“全人”或“完人”的教育,在健全人格的基础上,促进学生的全面发展,让个体生命的潜能得到自由、充分、全面、和谐、持续的发展,把学生培养成为有道德、有知识、有能力、和谐发展的“全人”。“乡情·智性课堂”正体现了“全人教育”的思想。

(一)注重“生长”的德育,不揠苗助长

儿童德育发展是受时段限制的,皮亚杰将儿童的道德发展分为四个阶段:前道德阶段、他律道德阶段、初步自律道德阶段、自律道德阶段。在7-12岁期间,儿童的心智发育还不健全,这一时期的儿童以自我为中心,缺乏按规则、规范行为的自觉性,逐步从他律走向自律。我们要尊重儿童德育发展的规律,不能用成人的标准来要求他们,“过度教育”只会起到揠苗助长的作用,使儿童短时间内得到快速提高,但却不利于长远的发展。

教师和父母以身作则,先规范自己的行为,从自己做起。孩子通过观察身边人的言行加以模仿学习,长此以往,自然起到很好的德育效果。孩子通过自己探索获得的知识,会成为他们知识框架里相当牢固的一部分,对他们的成长起着至关重要的作用。我们应该借鉴卢梭“消极教育”的做法,不揠苗助长,不过度干预,让儿童主动地、生动活泼地发展,由“要我学”转为“我要学”,逐渐走向自我教育。这样的教育才能听到儿童道德成长的“拔节声”。这种注重“生长”的德育顺应了孩子自然成长的规律,有利于孩子建立良好的道德观。

(二)注重“减法”的智育,不施压增荷

著名特级教师薛法根说:“学生已经会的不教,学生自己能学会的不教,教了学生也不会的不教。”教学中,我们要适当地减少教学内容,可以不教的尽量不教,可以推迟教的尽量不提前教,同时尽量少布置或不布置家庭作业,努力为学生减压。也可以仿照杨九俊先生“洗课”一说,力行“洗教”:更多地顾及儿童的接受心理,尽可能“洗掉”、废止一些多余的、无关紧要的甚或说还不如不说、做还不如不做的话语、事情和环节,为学生“腾”出更多一点闲暇、更大一片空间。减少学生负担,可以让学生有更多的时间去做自己感兴趣的事,有利于发现、培养学生多方面的才能。郭橐驼“顺其天性而育之”的道理告诉我们,顺应这一时期儿童好奇、爱玩的天性,选用合适的方式教育他们。教育应该是让孩子感到快乐和幸福的过程,而不是束缚他们的手脚做教师和家长手中的木偶。注重“减法”的智育,是顺应自然规律的教育,是符合“乡情·智性课堂”的教学理念的教育。

(三)注重“野性”的体育,不娇生惯养

身体是革命的本钱,是获得幸福和成功的基础。而现在的教师和家长更多地注重孩子学习方面的提高,对儿童的身体素质有所忽视,使文弱书生越来越多,“小胖墩”“小眼镜”越来越多,孩子的身体素质越来越差,提高孩子身体素质势在必行。卢梭强调要遵循儿童发育的自然规律,在0-12岁这一时期加强孩子身体的锻炼,“人类真正的理解力不仅不是脱离身体而独立形成的,而且要有良好的体格才能使人的思想敏锐和正确”。我们不能把孩子培养成“温室里的花朵”,让他们成为弱不禁风、娇娇羞羞的“林黛玉”,跑两步就气喘吁吁。毛主席倡导:“欲文明其精神,先自野蛮其体魄。苟野蛮其体魄矣,则文明之精神随之。”我们可以通过不无“野性”的体育课,加强对孩子体能的锻炼,让他们“冒点儿汗”,养成自觉、主动参加体育锻炼的好习惯;让他们有强健体魄的同时散发乡野文化气息,有雷厉风行的性格,朴素而具有张力,豪爽中带着细腻。这样的孩子才是健康的、活泼的、刚健清新的,才能适应未来的生活。

(四)注重“天性”的美育,不唯技是瞻

“乡情·智性课堂”是尊重孩子天性的美育课堂。我们不过早地给他们绘画的“规则”、歌唱的技巧,不以某种画法或唱法来约束他们,不强制要求孩子们是成为莫奈还是达·芬奇,是成为贝多芬还是莫扎特,而要遵循成长的自然规律,尊重孩子们的选择,给予他们足够的空间,足够的自由,肯定他们的表现欲,让他们潜在的才能得到彰显,这样才有益于他们的成长、成才。在“乡情·智性课堂”上,我们追求以美怡情,以美求真,天趣自成。

(五)注重“落地”的劳育,不温室精养

劳动的双手才是“智慧的创造者”。双手的劳动在智力发展上起着特别重要的作用,双手劳动涉及人与自然的关系,而离开人与自然的相互作用,智力的发展、体魄的强健则都是缘木求鱼。让孩子通过劳动、通过实践学到知识,学到生活的本领,而非养在温室里的花朵经不起风吹日晒,也不是不食人间烟火的仙子,不辨菽麦,不知道怎样做饭,不会整理自己的床铺,不会系鞋带……我们要让劳育“落地生根”“接地气”。在劳动课上,我们可以带孩子们到蔬菜大棚去参观,认识各种农作物;可以在校园内开辟劳动园地,种菜、浇水、拔草……让孩子们亲近土地,亲近大自然,在劳动中收获快乐与知识,感受到“劳动光荣”,锻炼他们的能力,激发创造力和对劳动的热爱。通过自己打扫卫生的体验,懂得珍惜别人的劳动成果,不乱丢乱放,爱护环境卫生;通过自己学习做饭,明白得来不易;通过收拾房间,懂得体谅父母……这种注重“落地”的劳育,让孩子学会自立,唤醒孩子对自然、对劳动的热爱之情,让孩子们的双手变得灵巧,智慧得到发展,健康快乐地成长为一个热爱生命、热爱生活的人。

三、总结语

在“乡情·智性课堂”上,在儿童发展的一些具体内容方面,教育者应该有所为,有所不为,不代替孩子选择他们自己的幸福,让孩子生活在童年的快乐和幸福之中。当然,我们需要注意的是,无为而教,并不是真的无所为放任不管。作为教师首先要学会“察言观色”,仔细观察孩子的行为表现,积极引导孩子,面对孩子的任性调皮,我们应让他们尝到“自然惩戒”的苦果,不加干涉,只有他们切身体会到的,才会认识到问题所在,才会长记性。仔细地观察、了解和研究儿童,尊重儿童天性,让儿童率性发展,让他们性格的种子自由自在地表现出来。这样孩子就能够很好地接受教育者的引导,达到“无为而教”,最终实现自我教育。♪