高职教育财政投入公平与有效性研究

韩先满

摘 要 以“十一五”以来湖南省高等职业教育财政专项投入为对象研究发现,从对示范校与普通院校的财政投入、对经济发达地区和不发达地区学校的财政收入以及生均财政投入三个视角观察,财政投入是不公平的。在财政投入的有效性方面,从财政投入对办学规模、办学质量、办学能力的影响三个视角看,财政投入没有产生明显效果。

关键词 教育财政投入;教育公平;高等职业教育;有效性

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2014)28-0055-05

2005年以来,国家不断完善职业教育投入政策。经过多年实践,各地逐步建立和完善了以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制。政府主渠道作用愈发明显, 2013年,全国职业教育经费总投入约为3450亿元,其中财政性教育经费约为2543亿元,所占比例达74%。2004~2013年,中央财政共投入各类专项资金1113亿元,支持了职业教育基础能力建设、示范引领项目、学生资助项目和综合奖补项目[1]。

关于职业教育的投入问题,有不少学者进行了研究,但基本上都主要关注投入机制、资金来源等方面[2]。关于职业教育投入公平问题的研究较少,刘晓早期关注过职业教育投入公平问题,但主要是从职业教育与普通教育比较的视角进行研究[3]。由于我国高职教育发展较晚,高职教育的财政投入体制处于不断探索和完善之中,因此对于财政投入的公平性和有效性问题有必要加以研究。笔者以“十一五”以来湖南省高等职业教育财政专项投入作为研究对象,对财政投入的公平性和有效性问题进行了实证研究。

一、高职教育财政投入基本情况

与全国其他地区一样,湖南省高职院校举办者复杂,有省教育厅办学、省直其他部门办学、地州市政府办学、企业办学和民间资本办学,其公用经费由举办者承担,其中省教育厅、省直其他部门和地州市政府办学的公用经费属于财政投入范畴。除此之外,省财政每年预算安排一定数量专项资金用于支持各类职业院校建设,也属于财政投入。鉴于各高职院校举办者对学校公用经费投入标准不一、办法不同,加上企业办学和民间资本办学的公用经费投入不属于财政投入范畴,为便于研究,本文仅对省财政专项资金投入进行分析。

2006年以来,湖南省教育厅利用专项资金安排了一批建设项目,其中“十一五”项目已经建设完成,“十二五”建设项目安排基本到位。“十一五”期间的建设项目包括示范校、精品专业、精品课程、实训基地(教师认证基地)和专业带头人4类,共有50所学校获批项目495个(已经剔除升格为本科的学校,下同)。“十二五”期间的项目包括示范校、示范性特色专业、特色专业、实训基地(教师认证基地)、职教集团、示范性特色专业群、校企共建实训基地和中高职衔接六项以及职教信息化项目,共有53所学校获批项目225个。各类项目投资力度不同,为简化研究,本文以项目个数为对象开展研究。

二、高职教育财政投入公平性分析

财政投入的公平性可以从不同视角加以观察,笔者主要从财政投入的校际分布、地域分布和生均财政投入三个视角进行观察。图1是项目在不同时期不同院校的分布及在校生数的分布情况,反映的是不同类型院校间财政投入的公平性问题。

从图1可以看出,占总数14%的国家示范校“十一五”期间获得了37%的财政支持,“十二五”期间获得了30%的财政支持,比学校数比例14%分别多出23和16个百分点;占总数50%的省示范校“十一五”期间获得了52%的财政支持,“十二五”期间获得了64%的财政支持,比学校数比例分别多出2和14个百分点;而占总数36%的其他院校“十一五”期间仅获得了11%的财政支持,“十二五”期间更是降到了只获得6%的财政支持,分别比学校数比例低25和30个百分点。这里有两个明显特征,一是财政投入按照“扶优扶强”的思路自一开始就不公平,二是由于“十一五”期间的示范效应,一批条件相对较好的省示范校在“十二五”期间加大项目争取力度,更加挤占了其他学校获得财政支持的空间。高职教育属于大众教育而非精英教育,学生理应获得公平的教育机会,包括公平享有办学条件、师资条件、教育资源等,对于中部经济欠发达地区来说,这些条件的改善主要依靠专项经费的财政投入。因此,从项目的校际分布视角看,财政投入是不公平的。

图2是获批项目在长株潭地区和其他地区的分布图,反映的是不同地区院校间财政投入的公平性问题。从图2可以看出,作为湖南省经济相对发达的长株潭地区在两个五年计划期间获得了绝大多数的财政支持,“十一五”期间占77%,“十二五”期间占76%,而长株潭地区的学校数只占总数的70%,分别多出7和6个百分点。对于实施大众教育的高职教育来说,需要得到财政更多支持的其他地区没有得到应有的支持,仅得到23%和24%的财政支持,比学校数占比30%分别低7和6个百分点,有限的财政资源被具有得天独厚优势的长株潭地区更多占有。因此,从项目的地区分布视角看,财政投入是不公平的。

图3是各院校在校生数与获批项目对比图,反映的是生均获得财政投入状况。从图3可以看出,获批项目数与在校生数之间不存在相关关系,不是在校生多的学校就获得了更多项目,这点从图3下半部分的大幅震荡可以清晰看出。尽管由于各类项目投资力度不同没有对生均投入额度进行具体计算,但从图3可以看出总体趋势。另外从图1和图2中不同统计口径在校生分布对比获得的财政投入也可以看出同样的问题,图1中在校生占21%的其他学校在两个五年计划期间仅分别获得11%和6%的财政支持,图2中在校生数占28%的其他地区学校分别只获得了23%和24%的财政支持。因此,从生均投入的视角看,财政投入的公平性也是存在问题的。

三、财政投入有效性分析

观察财政投入有效性可以从学生、教师和学校三个视角进行分析。从学生的视角观察财政投入后的就业率、对口就业率、就业质量、技能竞赛成绩、技能抽查成绩、用人单位对毕业生的满意度等,其中涉及就业情况的指标省教育厅每年会分档公布,无法以院校个体为单位看出差异,涉及培养水平的技能竞赛和技能抽查由于只覆盖通用专业,占更大比例的其他专业没有数据,其结果也不能说明财政投入的有效性。从教师的视角观察财政投入后教师的科研能力、教学能力、社会服务能力的提升情况,具体表现在获批科研项目数、教改项目数以及教师参赛成绩等方面,笔者统计的结果发现各院校间没有显著性差异,因而也难以评价财政投入的有效性。学校的视角可以从办学规模、学生满意率、社会认可度等方面进行观察。其中学生满意率和社会认可度没有一个权威的统计数据,但可以从学校的录取分数线进行观察,在校生数直接反映办学规模,同时也间接反映学生满意率和社会认可度,因此笔者主要以在校生数和录取分数为基础加以分析。

图4是湖南省各院校近三年平均在校生数折线图,反映各院校办学规模。从图4可以看出,各院校的办学规模存在显著差异,规模最大的学校在校生数为18422人,规模最小的学校在校生数仅为341人,相差53倍。

图5是近三年在校生数柱状图,反映的是各学校自身办学规模的变化,间接反映各院校个体的财政投入效果。从图5可以看出,各院校办学规模变化存在不一致性,有的学校增加较快,有的学校基本稳定,还有部分学校处于萎缩趋势。

图6是以在校生数为序列排列的获批项目数折线图,横坐标自左至右对应在校生数自多至少,其反映的是学校获得财政投入的力度,获批项目数多说明财政投入力度大。从图6可以看出,虽然总体上讲办学规模较大的学校都获批了一些项目,但各院校获批项目数处于震荡状态,与办学规模并不存在正相关关系。也就是说,获批项目多的学校并不一定办学规模大,这从横坐标左侧一些学校的震荡幅度可以明显看出。对比观察图2反映的各院校个体办学规模的变化,同样可以看出,学校获得财政投入的多少与办学规模的变化没有关系。因此从办学规模视角看,可以认为财政投入没有取得明显效果。

图7是按获批项目数自多至少顺序排列的各院校近二年录取分数线,间接反映学生和社会对学校的认可度,横坐标自左至右对应财政投入力度由大到小。

一般来说,财政投入多的学校办学水平应当高,社会认可度相应高,体现在录取分数线也要高。但实际上并没有反映这一规律,虽然在横坐标最左侧的少数几所获批项目多的学校录取分数也高,但从整个图形看,部分获批项目多的学校录取分数线相当低,甚至不少学校踩底,即仅达到湖南省最低控制线200分,而不少获批项目不多的学校录取分数线却较高。这说明,学校的社会认可度与财政投入没有明显正相关关系。

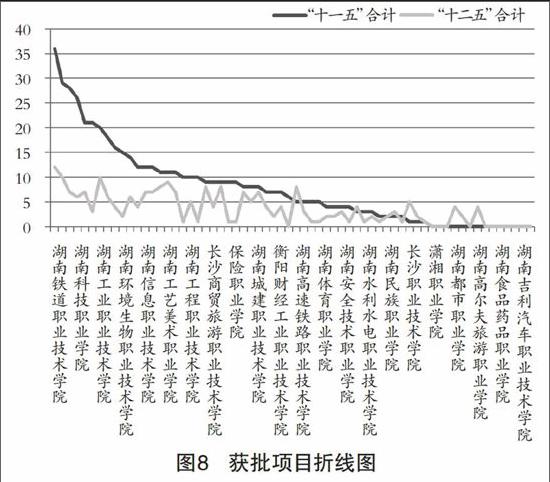

图8是以“十一五”获批项目数自多至少排列的获批项目折线图,反映的是在“十一五”项目建设基础上各院校新获批项目的能力,间接反映学校办学能力提升的情况。

通过“十一五”的财政投入,学校的能力应当得到提高,“十一五”期间的财政投入效果应当在“十二五”期间得到体现,也就是说“十一五”获得较多投入的学校,应当具备在“十二五”期间获得更多项目的能力(尽管从公平的角度是不合适的)。然而,从图8来看,并没有实现这样的效果,一批“十一五”期间获得投入较少的学校在“十二五”期间获批了较多项目,因此,从学校能力提升的视角看,财政投入也是没有取得效果的。

四、原因分析与对策建议

(一)原因分析

一是政府管理理念有偏差。“大政府”思想根深蒂固,依靠政府力量管理微观事物,造成结果事与愿违。过去一段时间,湖南省高职教育界与全国其他地区一样异常繁忙,政府忙、学校忙、教师忙,政府忙于抓项目,学校忙于争项目,教师忙于编项目。政府职能出现错位,把学校建设、专业建设、课程建设、师资建设等本该学校办的事情揽了起来,管得过多、过细,违背了基本办学规律。

二是项目设计科学性不够。项目制管理是政府推动经济社会发展的有效办法,目的是协调不同部门之间力量,形成推动某项工作的合力,在项目推进中达到预期目的。这就要求项目设计必须针对问题进行设计,聚焦整合力量和解决问题两个关键因素,做到任务明确、可评可测、难易适中、时间确定。分析湖南省高职教育项目,可以发现存在着项目过多、边界不清、目标不明、难以评测等缺陷。

三是项目管理严谨性欠缺。从项目立项、执行到验收全过程的严谨管理是保证项目制有效运行的基础。项目立项评价以科学性、必要性和可行性为依据,不应千篇一律、指标相同,项目执行要有具体任务、具体指标、具体要求,项目验收要通过测量、检查、评价,以实际数据评判建设效果。湖南省高职教育项目由于设计缺陷,很大程度上是立项看文采、执行靠自觉、验收凭感觉,自由裁量度大,专家依赖度高,出现不少人情项目、印象项目。

(二)对策建议

按照高职教育作为准公共产品的特点,政府财政投入将在较长时间内成为学校办学经费的主要来源,为保证财政投入公平,提高财政投入效益,提出以下对策建议:

转换政府角色,对高职教育由操盘者向管理者转变,把学校的事务交由学校办理,改变管得过多、过细、事与愿违的状况,政府主要负责建立标准、组织评价、公开信息,让受教育者、用人单位和社会成为学校办学行为的评价者、监督员。

优化财政投入渠道,增加预算安排,减少专项投入,科学合理设置项目,取消大量难以量化考核的投入项目,改由依据学校办学规模、专业领域等进行财政投入,合理设置学校间、地区间投入差异,让公共财政公平服务于大众教育,提高财政投入的公平性。

减少项目评价自由裁量度,加强项目过程管理,严格项目验收,扭转重项目立项、轻项目建设倾向,防止以项目为名争财政投入、挪用项目资金的现象继续发生,努力减少人情项目、印象项目,杜绝话语霸权项目。

探索新型项目投入机制,改变“立项—投入—建设—验收”的单一形式,试行“立项—预投—建设—评价—追投—验收—奖补”的投入形式,让更多学校具有公平获得财政投入的机会,宽进严出,保障财政投入的效果。

参 考 文 献

[1]教育部财务司有关负责人就职业教育财政投入答记者问[EB/OL].http://www.tech.net.cn/web/articleview.aspx?id=20140701084725528&cata_id=N002.

[2]杜安国.中国高等职业教育财政研究[D].北京:财政部财政科学研究所,2010.

[3]刘晓.论职业教育的财政公平[J].当代教育论坛,2007(11):35-36.