有效解构教材,引课堂源头活水

蒋水根

摘 要:根据数学本身的知识逻辑体系,根据学生的年龄特点和认知体系,对教材进行二次构建,从而形成教学设计思路,这样的设计将充分体现生本课堂理念,更具有数学味,这也是新课程对我们的要求。

关键词:解构教材;读懂;小学数学;儿童的经验

“教材解构”包括两层含义:一是解读小学数学教材,二是在解读基础上,根据数学本身的知识逻辑体系,根据学生的年龄特点和认知体系,对教材进行二次构建,从而形成教学设计思路,本文指的重点是第二层意思。结合平时教学工作实际,现对如何有效解构教材分析如下:

■一、读懂学生,基于“经验改造”解构教材

“教育就是经验的改造或改组。”小学生学习数学,总会自觉或不自觉地把新知同已有的认识结构进行对照,在已有的经验中寻找新知的原型或生长点。因此在对教材解构时必须关注学生潜在的经验,在激活学生的原有经验基础上不断地进行丰富、提炼、改造、升华,使之数学化、模型化。

如在学习《接近整百整十数加减法的简便算法》中,有这样一题:165-97=165-100+3。学生对减100时要加上3难以理解,可以让学生联系“买东西找零”的生活实际想一想:妈妈带了165元去药店,想买一盒97元的西洋参给爷爷补身体。她付给营业员一张百元钞票,现在口袋里的钱应该是:原有的165元减去100元加上营业员找回的3元。就这样,抽象的算理获得了经验的支持,具体的经验经过一番梳理和提炼,也上升为理论上的简便运算。

■二、读懂数学,基于“数学本质”解构教材

如今很多公开课表面上热热闹闹,讨论、操作、合作、交流应有尽有,但真正留给学生的数学思考却少之又少。而很多家常课看上去扎扎实实,基础知识、基本技能训练到位,但每当碰到变式练习往往不会思考、错误百出。笔者认为,这是因为许多一线教师对数学本质的理解不够深入,把握不够准确,盲目追求数学课堂表演性或功利性,从而导致课堂上学生对数学内涵理解的缺失与偏颇。因此在对教材解构时应准确把握“数学知识的本质”,紧紧围绕“数学本质”重组教材。

如在对《圆的认识》这课进行教材解构时,教师必须明确圆的三个定义:其一,几何学说的定义:平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形叫做圆;其二,轨迹学说的定义:平面上一动点以一定点为中心,一定长为距离运动一周的轨迹称为圆周,简称圆。其三,集合学说的定义:平面上到定点的距离等于定长的点的集合叫做圆。而此三个定义的本质是一样的即“圆,一中同长也”。由此本课的教学应以“一中同长”展开:1. 圆的产生:画出到固定点一定距离3厘米的点,看谁画得多;2. 画圆:选择不同的工具在纸上或黑板上或地面上画一个圆;3. 圆的特征:这些画圆的方法有什么共同特点(顺势进行圆心、半径、直径的教学);4. 释圆:解释生活中圆的现象。

■三、读懂课堂,基于“知识建构”解构教材

关于课堂教学的艺术无非是八个字“因材施教”、“循序渐进”(俞正强)。也就是说学生对新知的构建是有一定顺序的,整套数学教材的编排如此,一节课教学也如此。若破了这个“序”或者“序”不清都会影响学生对数学知识的建构。

正如俞正强老师对《用字母表示数》的教材解构:序一,认识一个数的状态:不确定的,有范围的;序二,接受一种数学规定:不确定的,有范围的数在数学中可以用字母来表示;序三,在同一事件中,通常用不同的字母来表示不同的数;序四,在同一事件中,表示不同数的两个字母间存在着>、<、=三种比较关系;序五,在同一事件中,明确两个数之间存在相差或倍比的关系时,在用一个字母表示一个数的前提下,另一个数可以用字母式表示;序六:体会用字母式与字母的区别,字母式既可表示数的大小,又可表示与另一个数之间的关系,因此,同一个事件中两个数若有联系,尽量用字母式表示比较方便。

由此他对本课教材进行了重构:1. 猜红包中的粉笔数(先当面放入粉笔,后背着学生放入粉笔);2. 不确定但有范围的数我们用字母a来表示;3. 猜黄包中的粉笔数(讨论用a好呢还是用b好);4. 讨论a与b的大小;5. 给出条件黄包里的粉笔比红包里的多2根(讨论黄包用b表示好,还是用a+2好)。

■四、读懂学科发展,基于“知识形成”解构教材

任何知识结果的形成都有一个漫长的形成过程。正如张维忠教授所说的:“数学不仅是静态的知识结果,更重要的,数学是人类不断探索与创造的一种文化。”如何将静态的知识结果,以动态的知识形成过程来展示和建构,也正是数学文化在课堂教学中的渗透。因此理清知识的形成过程也是解构教材必不可少的一个环节。

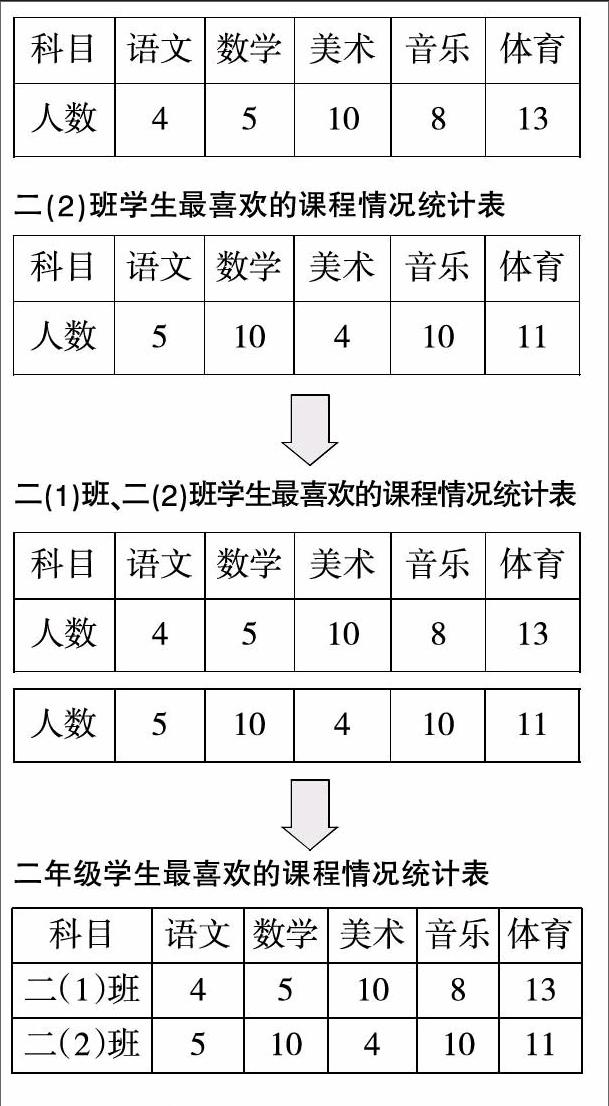

如分析《复式统计表》的产生过程,我们不难发现产生复式统计表的基础是两张或多张同一项目在不同时期或不同区域的单式统计表;产生复式统计表的目的是便于同一项目在不同时期或不同区域纵向比较。由此确立本课目标之二:经历由两张单式统计表合成一张复式统计表的过程,体会单式统计表与复式统计表联系和区别;目标之三:感受复式统计表的优点:便于纵向比较。

从知识的形成过程来看,这样的解读已经到位。那如何将这两个目标落实到课堂教学当中,就需要选择科学、合理的教学素材和教学活动,即需要将静态的知识结果活动化。具体重构如下:将“二(1)班学生最喜欢的课程情况统计表”贴于黑板上;然后将通过现场统计本班学生最喜欢的课程情况后所得的数据,经过整理填到每位学生手上的统计表中。这时提出问题:请仔细观察这两张统计表,比较两个班级的学生在喜欢的课程上你有什么发现?故意制造“学生一会儿看黑板上的表一,一会儿看手上的表二”的场面让学生体验比较的不方便。那你有什么办法让大家比较起来更方便呢?(生:把两张表都放在黑板上比较就方便)

然后将准备好的表二移至黑板上但与表一距离较远,并问这样好了吗?在学生的指挥下慢慢将表二向表一靠拢,并呈现由远到近、由横向排列到纵向排列直到纵向重叠的过程。

■五、读懂联系,基于“前后连接”解构教材

“温故而知新”,旧知识学好了,必然有利于新知识的学习。同时现在教给学生的新知识,也将成为学生以后学习的知识基础,因此我们在解构教材时不但要做到“瞻前”,而且也需要“顾后”。

就以《同分母分数加减法》一课为例,从本节课的教学来看内容十分简单,仅为“分母不变分子相加”即:“4个■加2个■等于6个■,即■;4个■减2个■等于2个■,即■”而已。但联系之前的相关知识,有:1. 整数、小数加减法中的数位对齐;(相同的计数单位相加)。2. 3米+150厘米=300厘米+150厘米=450厘米(相同的计量单位相加)。联系之后的相关知识有:1. 异分母分数加减法先通分再相加减(分数单位不同时应化成相同的分数单位再相加减)。2. 只有单位“1”相同的分数才能相加减。因此对本节课的解构应考虑以下三个方面:

(1)单位“1”相同的两个分数或表示量的两个分数才能相加减;

(2)分数单位相同的两个分数可以直接相加减;

(3)4个■加2个■等于6个■,即■;4个■减2个■等于2个■,即■。于是在导入时可创设如下情境:

小明过生日时,买了一个蛋糕和一个西瓜,其中爸爸吃了蛋糕的■,吃了西瓜的■;妈妈吃了蛋糕的■,吃了西瓜的■;小明吃了蛋糕的■,吃了西瓜的■。

问:根据以上信息你能提出哪些数学问题?(1. 从学生提出的数学问题中得出:单位“1”不同的分数相加减没有意义;2. 对列出的分数加减法进行分类,得出分数单位相同的分数可以直接相加减。)

综上,有效解构教材是基于文本与学生的全面考虑和分析,它将使课堂设计站在合理的起点上,避免产生无病呻吟式的“原地踏步”或者不切实际的“缘木求鱼”式的教学。基于有效解构教材的课堂能充分体现生本课堂理念,更具有数学味,这也是新课程对我们的要求。